�c��`�m��w��������w����������w��

2004�N�x���Ƙ_��

���a���k�b��Ɛ��m���l

�`�s�풼��ɂ�����m���l�̎v�z�I����`

�w�������F���F�p��

�����F�J�쒼�f

�w�Дԍ��F70105665

�q�v��r

�@�{�_���́A�s���1948�N�Ɍ������ꂽ�i�����Ȍ�����1949�N�j���a���k�b��ƁA����ɎQ�������m���l�̎v�z����������̂ł���B���a���k�b��́A�������炢�O��̐����\���A�傫�Ȕ�����^�����B�Ƃ�킯�A1950�N�̐����Łu�S�ʍu�a�E�����E�R����n���E�ČR�����v�̕��a�l�����������Ĉȗ��A�u�a�_���̈ꗃ��S�������Ƃł悭�����Ă���B�����āA���k��ƎЉ�}���h��]�����т����ƂŁA���a�^���̈�吨�͂�z�����ƂƂȂ����B�������A���̌�1950�N��12���Ɂu�O���ѕ��a�ɂ��āv�\�̌�A�}���ɂ��̊����̊������͎����Ă������ƂɂȂ�B

�@�����āA���k��ɎQ�������m���l�͊ێR���j��v����E���������Y�ȂǁA50�N��ȍ~�ɒ����ƂȂ����҂������B�܂��A�ێR�炾���łȂ����{�\���������q�E�a�ғN�Y�ȂǁA���N���̐l�X���Q������Ƃ������̍L�����̂ł������B���̂悤�Ȓ��ŁA���k������̎v�z�I�E����I�ȑ���������A���̕���ߒ���ǂ����Ƃ��{�_���̖ړI�ł���B

�@�܂��A��͂ł́A���a���k�b����Ɏ���܂ł̑O�j�������B�����ł́A���k��̑g�D�҂ł���g�쌹�O�Y�̐풆������̓��������Ƃ��āA�g��Ɗ�g���X�Ƃ̊W�A���k���Ȑ������\�̏�ƂȂ�w���E�x�n���̌o�܂Ɓu���S��v�Ƃ̊W�Ȃǂ𒆐S�Ƃ��Č��čs���B�܂��A��̓I�ɕ��k����̌o�܂�����ƂƂ��ɁA�����̒m�I�����킹�ĊT�ς���B

�@�����āA��͂ł́A���k��ɎQ�������m���l���u����I�w�i�v�u�v�z�I�w�i�v�Ȃǂ̊ϓ_�ɒ��ڂ��A�ǂ̂悤�ɕ��k��Ɋւ�����̂��A���邢�͊ւ�肩���ɕω����������̂�����������̂ł���B���̏�ŁA�e�m���l�̗l�X�ȑ��Ⴊ���k��̊����ɂǂ��������e����^���Ă������̂��Ƃ����_�����킹�Č�����B��̓I�ɂ́A�ێR���j�E���{�\���E�v��������Ƃ��Ȃ���A���킹�Ė��씎�E�P�����E���������Y�̓������K�X���y���Ă���B

�@�O�͂ł́A��͂Ō������m���l�̎v�z�̑��l���⍷�ق��A���k��̊����̂ǂ̂悤�ȉe�����������A�m���l�̕���̌_�@�Ƃ��̉ߒ����A��܂��ł͂��邪�����Ă���B��̓I�ɂ́A���k��Ƃ��̌�̕��a�^���̗���̒��ŁA�m���l�̕��������悤�ɂ��Ă���B

�@���_�̏͂ł́A�ȏ�̌��؉ߒ���������x�m�F���A�{�������瓱���o���錋�_���q�ׂĂ���B

�q�ڎ��r

���_

�@���ӎ�

�@����

�@�����Ώ�

������@

�@��s����

�{�_

�P�D���a���k�b��O�j

�@�P�|�P�D�g�쌹�O�Y�Ɗ�g���X

�@�P�|�Q�D�w���E�x�Ɠ��S��

�@�P�|�R�D���a���k�b��̍\�z�ƌ���

�@�P�|�S�D�g��̐��

�Q�D���m���l�ƕ��a���k�b��

�@�Q�|�P�D�ێR���j�̎v�z

�@�@�Q�|�P�|�P�D�u�����v�Ɓu��̐��v

�@�@�Q�|�P�|�Q�D�u�m���l�̘A�сv�Ɓu���O�v

�@�@�Q�|�P�|�R�D�I�[���h�E���x�����X�g�Ɛ���_�I���z

�@�Q�|�Q�D���{�\���ƃI�[���h�E���x�����X�g

�@�Q�|�R�D�v����E���������Y�ƕ��a���k�b��

�@�@�Q�|�R�|�P�D���W�X�^���X�̎v�z

�@�@�Q�|�R�|�Q�D���a�_�Ǝs����`

�@�@�Q�|�R�|�R�D���������Y�ƕ��a�^��

�@�Q�|�S�D�c���^�E����ɂ����镽�a���k�b��

�@�@�Q�|�S�|�P�D�w�҂Ɩ��O�Ƃ̘A��

�@�@�Q�|�S�|�Q�D���씎�ƕ��a���k�b��

�@�Q�|�T�D���a���k�b��̐���

�@�@�Q�|�T�|�P�D�u�푈�ƕ��a�Ɋւ�����{�̉Ȋw�҂̐����v

�@�@�Q�|�T�|�Q�D�u�u�a���ɂ��Ă̕��a���k�b����v

�@�@�Q�|�T�|�R�D�u�O���ѕ��a�ɂ��āv

�R�D���a���k�b��̕���

�S�D���_

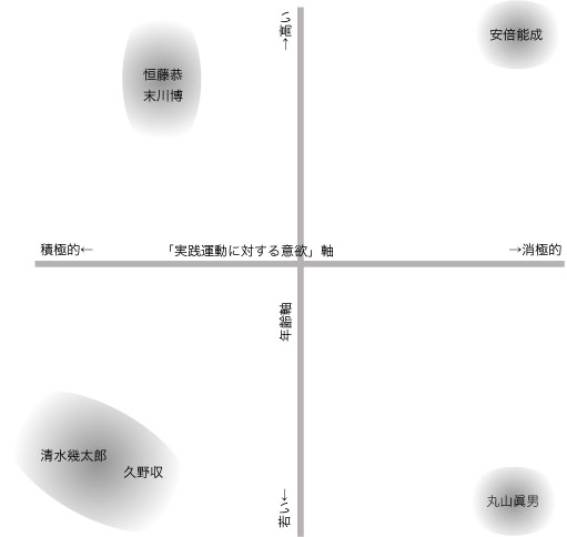

�@�S�|�P�D�m���l�̑��l��

�@�S�|�Q�D�u�����v�Ƃ����R��

�@�S�|�R�D�u�i���I�����l�v�Ƃ����ď�

��

�Q�l����

�ӎ�

�q���́r

���ӎ�

�@��シ����1948�N�A���a���k�b��Ƃ������̌����c�̂��������ꂽ�B�i�����́A���a��蓢�c��B�܂��A���̑��ɂ����l�X�R�̉�╽�a��荧�k��ƌ������ď̂����݂������A�㐳���ɕ��a���k�b��Ɩ����j���̕��k��ɂ́A�ێR���j�E�v����E�s���d�l�E���������Y�E���{�\���ȂǁA�����Ȑ��m���l������50���ȏ�Q���������̂ł��邱�ƂŒm���Ă���B����ɉ����āA�T���t�����V�X�R�u�a���̒����Ɋւ���_���������Ȏ����ɁA�u�S�ʍu�a�E�����E�ČR�����E�R����n���v�Ƃ����e�[�[��ł��o�������Ƃł��悭�m���Ă���B���̕��a�l�����́A��ɎЉ�}���h��]�Ɏp����Ă����A���a�^���̐��I�Ȗ������ʂ����ƈʒu�Â��邱�Ƃ��\�ł���B�������A���k��̂̊����̃s�[�N��1949�N����1951�N�̊Ԃƌ����Ă悭�A���̌�͑g�D���͎̂c���Ă͂�����̂́A�����I�Ȋ����͋}���ɏI�����Ă������ƂɂȂ�B

�@���̑傫�Ȕw�i�̈�ƂȂ���̂��A���k������̒m���l�Ԃ̎�X�̑���ł���B����͓x�X���y����邱�Ƃł��邪�A���k��ɂ͎v�z�I�Ȕw�i�␢��I�ȑ���Ƃ����_���猩���ꍇ�A���̐��m�͂��Ȃ葽�l���ɕx��ł���ƌ�����B�����āA���k��ɎQ�������m���l�̒��ł��A�ێR���j��v����E���������Y���̂悤�Ȓm���l�͂��悻1950�N��ȍ~�ɒ����ɂȂ����ƌ����邾�낤�B[�P]

�@�ȏ�̂悤�ȓ_�܂��Ė{�_���ł́A���k���������A���̊������s�[�N�ɒB���A�₪�Đ��ނɌ���������̒��ŁA���k������̎v�z�I�E����I�ȑ���������A�m���l�̕���̉ߒ��������Ă������Ƃ�ړI�Ƃ���B

����

�@�܂���_�ڂ́A�O�q�̒ʂ�A���k���������A���̊������s�[�N�ɒB���A�₪�Đ��ނɌ���������̒��ŁA���k������̎v�z�I�E����I�ȑ���������A�m���l���݂̕���̉ߒ���ǂ����Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����Ƃ����_�ł���B�t�Ɍ����A��X�����Ă����悤�ɁA���k��ɎQ�������m���l���݂̎v�z�I�ȍ������m�ł���ɂ��ւ�炸�A�Ȃ������c�̂��������A�Z���Ԃł͂�����̂̐^���Ȋ������s���Ă������Ƃ��ł����̂��Ƃ����^������藧�B����ɁA���̕��k��������Ă��������́u��㖯���`�ҁv��u�i���I�����l�v�Ƃ������C���[�W�͖����`������Ă͂��Ȃ������B�m���l�̏W�c���������番���ւƌ������ߒ��́A�e�X�̒m���l�̐��i�K���C���[�W�����m�ɂȂ��Ă����ߒ��ł���Ƃ�������B���������Ӗ��ł́A�u��㖯���`�ҁv��u�i���I�����l�v�Ƃ������C���[�W���`������Ă����ߒ��ɂ������I�ł͂��邪���ł���ƍl����B[�Q]

�����Ώ�

�@�{�_���̌����Ώۂ͈ȉ��̂悤�ɂȂ�B

�@ �s�풼�ォ�畽�k��I���Ɏ���܂ł́A�ێR���j�E���������Y�E���{�\���E�v����E��

�씎�E�P�����̒���ށi���k���G�b�Z�C���܂ށj�A���k��̐����ⓢ�c��̋c���^

�B ���k��̑g�D�҂ł���g�쌹�O�Y�𒆐S�Ƃ��镽�k��W�҂̉�z�ނ�A���k����

���\�̏�Ƃ��Ă����G���w���E�x�n���̌o�܁B�܂��A�@�Ɋւ��Ă͓������k��Ƌ��s���k��̎v�z�I�ȍ��ق╽�k��ɂ�����v�z�I�w�i�y�ѐ���I�w�i�Ȃǂ̍��قƑ��l���������邽�߂ł���B�����ćA�Ɋւ��ẮA��ɕ��k��̋c���^�𒆐S�Ɍ��Ă������Ƃɂ���B�O��̐����̕��͂͐�s�����ɂ����Ă��A������Ă��邱�Ƃł���A�{�_���̕����ł����Ό����I�Ȑ��������c���^�̂ق��������鉿�l�͑傫���ƍl�����B�B�ɂ��ẮA���k��̑O�j��A���k��̎�ȑg�D�҂ł���g�쌹�O�Y�̊����܂��邽�߁B

������@

�@�{�����ł́A��ɗ��j�w�Ƃ�킯�v�z�j�̃A�v���[�`���̗p����B�e�X�̒m���l�̎v�z�ƍs�������k��̊����Ƃǂ̂悤�Ɋ֘A���Ă���̂��Ƃ����_�ƁA���k��̓����̎v�z�I�ȑ��l����������Ƃ�����ɓ�_�ɂ��Ċe�m���l�̒���������Ă����B���̍ہA������m���l�Ƃ��ẮA�ێR���j�E���{�\���E�v����E���������Y�E���씎�E�P�����𒆐S�Ɍ��Ă������Ƃɂ���B�O�q�����悤�ɕ��k��ɂ�50���ȏ�̒m���l���Q�����Ă���A���̑S���̓�����ɂ����钘���������͕̂s�\�Ƃ͌���Ȃ����A�ǂ��܂ňӋ`������̂��Ƃ����_�ŋ^�₪�c��B�ł���̂ŁA��q�̒m���l���@�������k����s���k��A�N��E����I�Ȕw�i�B��O�ɂ�������ԓx��m���l�ςƂ����O�_�𒆐S�Ɍ��Ă������Ƃɂ���B

��s����

�@���k�����Ɉ�������s�����Ƃ��Ă͈ȉ��̂��̂���������B

�@�֊����u���a�̐����w�v�i�w���{�����w��N��x�u�s���_�Ȍ�̐����w�v��g���X,1977�j

�A�\�����m�w�Γ��u�a�Ɨ��x�i������w�o�ʼn�A1986�j

�B���F�p��w�q����r�Ɓq�����r�x�i�V�j�ЁA2002�j

�C��菲�u�w���E�x�ƕ��a���k�b��v�i�w���O�j������x��45���A���O�j������A1993�j

�D����݂ǂ�u���m���l�ƕ��a�^���̏o���v�i�w�N����{����j�x��8���A�u�����{�̖��O�ӎ��ƒm���l�v�A����j���o�ŁA2002�j

�E�s�z�ׁw�����{�̒m���l�x�i���D���[�A1995�j

�F�O�����E�t�b�N�u�����{�̕��a�̎v�z�̌����v�i�w���ې����x��69���A�u���ۊW�v�z�v�A���{���ې����w��A1982�j

���̂����@�E�F�͎�Ɂu���a�w�v�Ƃ������_�I�Ȏ��_���畽�k��̐�����_�������́B�A�́A��ɕ��k��ƍ��h�Љ�}��]�Ƃ̉e���W��_���Ă���B�B�́A���k��Ɩ��O�̕��a�ӎ��╽�a�^���𒆐S�Ƃ��Ă���B�C�́A���{���a�������̑�R��v��G���w���a�x�𒆐S�ɁA���k��ƑΔ䂳���Ȃ���_���Ă���B�D�ƇF�͒m���l�̎v�z�ƕ��k��Ƃ̊֘A���q�ׂĂ��邪�A�m���l�̕���ߒ��𒆐S�Ƃ��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����ĕ��k��̌�����80�N��ɂ����ẮA���a�w���邢�͕��a�����Ƃ������_�����Ɉ����Ă����B���̂�90�N��㔼���猻�݂Ɏ���܂ł́A�v�z�j�I�ȃA�v���[�`�̈�Ƃ��Ę_�����Ă���X���������B���̈Ӗ��ł́A�{�_�����܂��v�z�j�I�ȃA�v���[�`���̗p���Ă͂��邪�A�m���l�̎v�z�I�ȕ���ߒ��ɒ��ڂ��Ă���_�������ƌ�����B

�q�{�_�r

�P�D���a���k�b��O�j

�P�|�P�D�g�쌹�O�Y�Ɗ�g���X

�E�E�E�����ł́A�����邭�낤�ƈӎ������������Ƃ͂��ɂȂ��A�������낤�Ƃ̂悤�ȋC�����ƁA���낤�Ƃ����炩�����Đ��ԕ��ʂ̂��낤�Ƃ��͏����܂��Ȏd�����ł���̂��Ƃ����A�Ђ����Ȏ����������Â��č����Ɏ���܂����E�E�E[�R]

�g�쌹�O�Y�ƌ����A��g���X�̑����G���w���E�x�̕ҏW���Ƃ��Ēm���Ă��邾���łȂ��A�w�N�����͂ǂ������邩�x�̒���ł��L���ł���B[�S]�������A��L�̉�z�����������Ƃ���A1899�N���܂�̋g��́A��������ҏW�҂̎d�������Ă����킯�ł��A�ҏW�҂�ڎw���Ă����킯�ł��Ȃ��B���̐߂ł́A�g��̐��������Ɛ풆�̌o�܂�ǂ��A�ҏW�҂ƂȂ��Ă����ߒ��������邱�ƂƂ���B

�g��́A������Z���瓌��o�ϊw���ɓ��邪�A���̌シ���ɕ��w���N�w�Ȃɓ]���A�Ȍ�J���g�̔F���_��w�[�Q���̗��j�N�w�Ɉ�т��ĊS�������������B���w���E�x�ҏW���̗ΐ엺���A�u�g�삳��́A�ꌾ�Ō����ΓN�w�҂ł����v�Əq�ׂĂ���قǂł���B[�T]

�@�g�삪���w�O�N�̎��ɁA��ꎟ���E��킪�u�����A��Z���w�̑O�N�Ƀ��V�A�v�����N���钆�ŁA�����̎Љ���ɊS�����߂Ă������B���̎��g�삪�؎��Ɋ��������Ƃ́A�u�������������Đ��������̒��ł͂Ȃ��Ƃ������ƁA�����̐ӔC�ł��Ȃ��̂ɕs�K�Ȗڂɂ����Ă���l�������ɑ������v�Ƃ������ӎ��������B[�U]���̌����ɑ�����ӎ��́A�풆���Ƌg��̒��ɑ��݂������Ă����A�Ƃ�킯���̊����ɂ�����v�z�I��ՂƂȂ��Ă������̂ł���B

�@1925�N�ɓ�����w���w���N�w�Ȃ𑲋Ƃ�����A�������o��������A�O�ȓ��̕ҏW��

�Ⓦ��}���ق̎i���̎d���𑱂��Ȃ�����A��w���w�ȗ����g��ł����J���g�N�w��

���𑱂����B�J���g��w�[�Q�����I���̉ۑ�Ƃ��Ă������Ƃ͑O�q�̒ʂ�ł���B��

���ɑ�����ӎ��Ɠ��l�A�g��̎v�z�I�w�i�Ƃ��Ċʼn߂ł��Ȃ����̂́A����������

�N�w�A�Ƃ�킯���j�N�w�ɑ���S�ł���B���̓_���A���̊������x�����ՂƂ�

�Ĉʒu�Â��邱�Ƃ��ł���B�g��͌�N�A���̕ҏW�Ҏ���̊����̓��@���A�����ɑ�

������ӎ��ƓN�w�I�S�Ƃ�����_�����z���Ă���B

�@�E�E�E���̖Z�����d���Ɂi���̕ҏW�҂̎d���\���p�ҕ�j�����ǂ��ɂ�����ė���ꂽ�̂́A��ɂ͎��̓N�w�I���������j�N�w�ɂ��������߂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����킹�ɂ��A���������Ċ�O�Ɍ}���Ă���̂́A���E���j�͂��܂��Ĉȗ��A�O����Ȃ��قǑ�K�͂ȁA�s��ȓ]���ł����B�ǂ�ȏ����ɂ�������Ă��Ȃ����j�̑傫�ȈӖ��������̎��̑O�ɓW�J���Ă���B���ꂪ�ǂ݂Ƃ�Ȃ��ŁA�Ȃ�̗��j�N�w�����낤�A�Ƃ����C�����A���̊����X�̎����ɏW�������Ă���܂����B������ɂ́A������������ɐ����Ă��铯����̓��{�l�ɂƂ��āA�܂����̖��́A���̐V�����������ǂ��������炢�����Ƃ������ł����āA�o�ł̎d���͂���ɓ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����l���������܂��Ă���܂����E�E�E[�V]

����ŁA1931�N�̗\�����Z����ɂ́A�����@�ł��������Y�}�Ƃ̊W���猟��

����A�R�@��c�ɂ�������Ƃ����o�������Ă����B�R�@��c�̔����͎��s�P�\�O�N�ł���A�Y�����ň�N�����߂����o�������Ă���B

�@�{�e�̓��e����肵�ďq�ׂ�A���a���k�b��́A��킪�������钆�ŁA�ă\��

�w�c�̐ϋɓI������ł��o�����߂ɁA�u�v���v�Ɓu���a�v��藣�����v�l�l����ł�

�o���Ă����B���a���k�b��ɐϋɓI�ɂ������A���ۓ�����x���A�̎��H�����ɂ��Q

�������N�w�҂̋v����́A�u�v���v�Ɓu���a�v��藣�����l���͊ێR���j��s���d�l�A

���������Y�ɂ͂��������A�g��́u���Ă͋��������v�ł���A���a���k�b��̌���

�������u��������^�v�������Ɖ�z���Ă���B[�W]�R�@��c�ɂ������A�Y�����ʼn߂���

�����Ƃ�����e�Ղɗ����ł���悤�ɁA���̎����̋g��͋��������ł������B

�@�������ɏڏq���邱�Ƃł��邪�A�g�삪���a���k�b��̌����𐬂�������ɂ���

���āA�Љ�}�Ƌ��Y�}�Ƃ̑Η���Y�ʉ�c�Ɩ����h�Ƃ̕������ɗJ�����Ă�������

���傫�Ȗ��ӎ��Ƃ��đ��݂����B���̖��ӎ�����͂�풆�̌o�܂ɋ��߂�ׂ��ł�

�邱�Ƃ��킩��B

�@���R�Y��������o����A���悻�O�N�Ԃ̎��Ə�Ԃ��������ƂɂȂ�B���̌�A�R�{�L�O�Ƃ̊W����A�u���{���������Ɂv�̕ҏW��C�������A���g���w�N�����͂ǂ������邩�x���o�ł����B���́A���_�e���Ɣ������������Ȃ�n�߂�1937�N�̌܌��ł���A�R�{�̂悤�Ȏ��R��`�I����̐l�Ԃł��A���R�Ȏ��M������ƂȂ��Ă����B���́u���{���������Ɂv�́A�t�@�V�Y�����������Ȃ鎞��Ɂu���ȍ�����`�┽���I�Ȏv�z�����A���R�ŖL���ȕ����v��������ɓ`����Ƃ����ړI�Ŋ��s���ꂽ���̂ł���B[�X]�����Ƃ��ẮA���E���肬��̒�R�ł������ƌ�����B

�@���ہA�w�N�����͂ǂ������邩�x�Ƃ������N���������̏����̒��ɂ��A��l���̃R�y���N�����~���N�Ƃ������i���l�@���A���̔w��ɂ͑��푽�l�Ȑl�X�̌��т������݂��邱�Ƃ������ʂ�����B���̂��Ƃɑ��āA��������̎�l���ł���u��������v�́A������u���Y�W�v�ƌĂсA�o�ϊw�̊�{�ł���Ɛ�����ʂ�����B����́A��̏��i�̍l�@���珉�߂đS���Y�W�ւƍl�@����w���{�_�x��A�z��������̂ł���B�����ɂ��A�g��̐펞���̒�R�A���Ȃ킿�u�������������Đ��������̒��ł͂Ȃ��v�Ƃ������ӎ���ǂݎ�邱�Ƃ��o����B

�@���̂悤�ȈӖ��ł́A�펞���̌��_�e���Ɣ����̒��ŁA���N�����ɑ��������w�N�����͂ǂ������邩�x�́A�g��̎��g�ɑ���u�ǂ������邩�v�Ƃ����₢�����̏��ł��������ƌ����悤�B�g��́u�ǂ������邩�v�Ƃ������́A1938�N�̊�g�V���n���ŁA�ЂƂ̓�����������邱�ƂɂȂ邾�낤�B

�@���́u�ǂ������邩�v�Ƃ������Ɗ֘A���āA�����̖����G����Ă���B���Ƃ��A�ȉ��̂悤�ȋL�q������B[�P�O]

�@�E�E�E�������A���������ꂵ�݂̒��ł��A��Ԗl�����̐S�ɓ˂�����A�l�����̊Ⴉ���Ԃ炢�܂����ڂ肾�����̂́A�\��������肩�����̂��Ȃ��߂���Ƃ��Ă��܂����Ƃ����ӎ����B�����̍s����U��Ԃ��Č��āA��������ł͂Ȃ��A���`�S����A�u���܂����v�ƍl����قǂ炢���Ƃ́A���炭���ɂ͂Ȃ����낤�Ǝv���E�E�E�l�������A�����̎v���ɑł����Ƃ����̂́A�����͂����łȂ��s�����邱�Ƃ��o�����̂Ɂ\�A�ƍl���邩�炾�B���ꂾ���̔\�͂������ɂ������̂Ɂ\�A�ƍl���邩�炾�B�����������̐��ɏ]���čs�����邾���̗͂��A�����l�����ɂȂ��̂�������A���ʼn����̋ꂵ�݂Ȃ��키���Ƃ����낤�E�E�E

�ȏ�̂悤�Ȕ�������A�펞���̋g��̎v�z�I�ԓx�������Ȃ���̂ł������̂��Ƃ������Ƃ͗����ł���ł��낤�B

�@�����āA��q�́u���{���������Ɂv�̕ҏW��C�����������Ƃ����������ƂȂ�A��g�ΗY�̗U���Ŋ�g���X�ɓ��Ђ��邱�ƂɂȂ�B��������A�{�i�I�ɕҏW�҂Ƃ��Ă̋g�삪�n�܂����B����ȗ��A�펞���Ŋ�g�V���̑n���Ɍg���A���͌��݂ł��̔��𑱂��Ă��鑍���G���w���E�x�̕ҏW���Ƃ��Ĉ�т��ĕҏW�̔C�����ƂɂȂ�B

�@1938�N�ɐ��ɏo����g�V���́A�听�������߁A�u�����Ɠ����ɂ����ւ�Ȋ��}����

�āA�����܂��ł��d�˂�悤�ɂȂ����v�Ƃ����B[�P�P]�������A��g�V�����������ꂽ��

���́A�����푈���J�n����A�����m�푈�ɂ�����펞�̐��������B����͓����ɁA���_

��o�ł̎��R���D���Ă����������ł����邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B

�@���̂悤�ȏ���ŁA��g�V����n�����悤�Ƃ��Ă����g��̓��@�́A�O�q�́u����

�͌����Đ��������̒��ł͂Ȃ��v�Ƃ������ӎ��������B�g��͊�g�V���n���Ɍg���

�Ă��铖�����ȉ��̂悤�ɉ�z���Ă���B

�E

�E�E��g�V���́A���̎����̓��{���x�z���悤�Ƃ��Ă����_������ȍ�����`

�⒆���̎����̑��̒鍑��`�I�Ȏv�z�ɒ�R���āA�����̊ԂɉȊw�I�ȍl�����␢�E�I�Ȃ��̂̌������L�߁A�����ɑ�����{�̌R���s���Ȃ��ᔻ���鎑������悤�Ƃ����l������o�������E�E�E[�P�Q]

�@�@���̂悤�Ȗ��ӎ����x���Ă����̂́A��g�ΗY�̉e�����傫�������B��g�V���̔��������f���A�g����e�Ŏx���Ă�����g�́A�펞���̒��ł��A�u�����푈�ɂ��Ă��A����͓��{�l�̔Ƃ����傫�Ȍ��ł����āA���{�l�͒����l�ɂ��̍߂�����܂�˂Ȃ�Ȃ��v[�P�R]�ƁA��Ɏ咣���Ă����B����䂦�A�����m�푈���u�����A���Ƒ������@�ɂ��ƂÂ��V�����f�ڐ����߂�A���_�o�ŏW��Г��Վ�����@�Ȃǂ��o����A�e��o�ŎЂ�V���Ђ́A�p���̊m�ۂ̂��߂ɐ푈���͂̊��𗧂Ă钆�ŁA��g���X�͐푈���͂̊�����x�����Ă��A���Ǖ��ɉ�l�Ԃ����Ȃ������B

�@�@

�P�|�Q�D�@�w���E�x�Ɠ��S��

�ȏ�̂悤�ȁu�����ɑ�����ӎ��v��u���j�N�w�v�ɑ���S�A�����ċ�����

���ł������Ƃ����_���ӑR��̂ƂȂ�g��͐����}���邱�ƂɂȂ�B���̐߂ł́A���̋g��̊����������邱�ƂƂ���B���_���猾���A�����������v�z�I��Ղɉ����A���̋g��̊����̃o�l�ƂȂ��Ă������̂́A�u�����v�̖��Ɓu�s��̋L���v�ł������B�g��́A�O�q�����w�N�����͂ǂ������邩�x�̒��ŁA�ȉ��̂悤�ɏ����Ă���B

�E�E�E�l�����́A�����Ŏ��������肷��͂������Ă���B

�@�@�@�@�@���������Ƃ����Ƃ�����B

�@�@�@�@�l�����́A�����Ŏ��������肷��͂������Ă���B

�@�@�@�@�@������A��肩�痧�����邱�Ƃ��ł���̂��E�E�E[�P�S]�@

���a���k�b���Ȋ����̏�Ƃ��Ă����w���E�x�̑n�������������ꂽ�̂́A�I

��̔N��12���ł������B���Ƃ��Ƒ����G���́A��g���X�Ƃ��Ă͖��J��̕���ł��������A�w���E�x�̏o�ł�����������̂͊�g�ΗY�������B���̔w�i�ɂ́A��g�Ȃ�̐푈�̌��Ɋ�Â��u�����v�̔O�����݂����B��g�́A�s�풼��ɐV���ȑ����G���̑n���̕K�v����͐����钆�ŁA���{���푈�����Ă���Ԃɂ��u���̌o�߂�S�O�̂��Ƃƍl���A�����ے肵�Ă��������ꂽ�w�҂�v�z�Ɓv���F���Ƃ͎v��Ȃ����A�ŏI�I�ɂ́u���{�������̂悤�ȔߎS�ȏ�Ԃɗ�������ł����̂��Ƃ߂邱�Ƃ��ł��Ȃ������v�Əq�ׂ��B[�P�T]

����䂦�A��g�͕����Ƒ�O�Ƃ̌��т������ɂ����d���Ƃ��āA�V���ȑ����G��

��n�������Ă������B�����āA�u����ǂ̐푈�ł�������̐N���������Ȃ����̂��A��ɂ͎��������N�y�̎҂����a�ŁA����˂Ȃ�ʂ��Ƃ��A�����ׂ��Ƃ��ɂ��킸�ɂ����������v�ƕt��������̂�Y��Ȃ������B[�P�U]

���̂悤�ȐS��́A�u���S��v�̃����o�[�ł���A��ɕ��a���k�b��̋c����

����{�\���Ȃǂ̂�����I�[���h�E���x�����X�g�ɋ��ʂł������Ƌg��͉�z���Ă���B[�P�V]�����Ă܂��A���̂悤�Ȋ���͓��̋g��ɂ����݂��Ă����B�I��̓��̑O���A���łɋ{���Łu�d���c�v���J����Ă��邱�Ƃ𖧂��ɒm���Ă����g��́A���W�I�ŋ�P���Ă�������Ă����B

�E�E�E���͂�S�����Ӗ��ƂȂ�����R���R����{���Â��Ă������ɁA�����̔ߎS���A�������ĂƂ߂ǂ��Ȃ��Ђ낪���Ă䂭�B�E�E�E���������̂�����Ă���^����m�炸�ɂ����E�]���Â��Ă��鉽�S���A���疜�̐l�X�ƁA����������͒m��Ȃ��牽�ЂƂł��Ȃ��ł��邱�̎����Ɓ\�\�A���ɂ́A���ꂪ�ꂵ���قǂ���ꂾ�����E�E�E[�P�W]

�@���̂悤�ȐS���w�i�Ƃ��āA�g��́w���E�x�̑n���Ɍg��邱�ƂɂȂ�B�g��ɂƂ��āA���̎d���́u���{�̍Č��v�ɂƂ��đ�Ȗ������ʂ������̂ł���A�Â����l�̌n���s����̂ƂƂ��ɕ��Ă������ŁA�u���{�̍Č��v�̂��߂Ɏ��R�Ȍ��_�@�ւ����݂���Ƃ����Ӗ��ȏ�ɁA���R�Ȍ��_�@�ւ̍Č����ꎩ�g���d�v�ȍČ��Ȃ̂ł������B

���a���k�b��Œ��S�I�Ȗ������ʂ��������������Y���A�u���_�̎��R�́A�w�����x�̂��̂łȂ��A�S�߂Ȕs�킨��ѓƗ��̑r���Ƃ����㏞�������̂ł��邱�Ɓv��Ɋ����Ă����B[�P�X]�����ł�������A���_�̎��R�y�і����`�̌������u�����̂��̂ƔF�߁A��l�����̓w�͂������������p���v���邱�Ƃɂ���āA�u�^����ꂽ���R�v����u���݂����������R�v�ɓ]�����邱�Ƃ���ł���B[�Q�O]�ł��邩��A�����`�̌������u����ǂ��������̑O�Ɉޏk���邱�ƂȂ��A�ʂ������Ďg�p���Ă䂭�̂łȂ���ΈӖ����Ȃ��v�Ƃ������S���g��͂��Ă���B[�Q�P]�܂�A�g�����̒��ɂ́A��㒼��́u�J�����v�ƂƂ��ɁA�����́u�ْ����v���������Ă����ƌ�����B�g��́A�u�V�����G�����n����̂͐V��������̂��߂ł������B�������A�����������}���悤�Ƃ��Ă��鎞��́A�Ȃ܂₳��������ł͂Ȃ������B�v�Ƃ������Ă����B[�Q�Q]��N���猩���ꍇ�A���̎����̂��Ƃ��w���āu�o���F�̌[�֎���v�ƌĂ�邱�Ƃ�����B�����I�ɂ͂������������ʂ��������ɂ���A������o���F�̌[�֎�`�̎���Ƃ����ď̂ɂ͈ꊇ�ł��Ȃ��A���G�Ȋ���������Ă����Əq�ׂ�ق����K�ł��낤�B

�@����ŁA�g��͐풆�̎����ɂ����锽�Ȃ̔O����g����{��Ƌ��L�����A��g�́u�����Ƒ�O�����т���v�Ƃ����u�[�֎�`�I�ȁv�d���Ƃ��Ắw���E�x�ɂ́A���^�������Ă����B�g��̍l���ł́A�펞���Ɂu�����̖��͂╶���l�̎コ�v�������Ă������߁A�����P�Ɂu�����Ƒ�O�����т���v�݂̂Ȃ炸�A������͂ނ���u��������O�̉^������Ƃ���悤�ɂȂ邱�ƁA�����ꂽ�w�҂�v�z�Ƃ���O�̉^���ɂ���������S�ɂ����A��O�ɂ�����Ăł����̖��Ɗi������悤�ɂȂ邱�Ɓv�̕����K�v�ł������B

�@�܂��A�w���E�x�͓����A�O�q�́u���S��v�̓��l�G���Ƃ��ăX�^�[�g�����B�u���S��v�Ƃ́A��g�ΗY�̊W�𒆐S�ɁA���{�\���E�u�꒼�ƁE���ҏ��H���āE�R�{�L�O�Ȃǂ�i���邢����u�I�[���h�E���x�����X�g�v�W�c�ł���B���̒��ł́A���{�\���������q�A�c���k���Y�炪�A��Ɍ��Ă������a���k�b��ɎQ�����邱�ƂɂȂ�B

�@�ނ�̑����́A��㕜�����������l�����ł���A�u�������Ƙ_�v�̒S����ł��������B[�Q�R]�������q���邪�A��ɕ��a�^���ɐϋɓI�ɃR�~�b�g���A�Љ�}���h��]�Ƃ��W��[�߂Ă������������Y��v��������a���k�b��ɎQ�����邱�Ƃ��|�C���g�ƂȂ邪�A�����u�I�[���h�E���x�����X�g�v�����a���k�b��ɎQ���������Ƃ���̃|�C���g�ƂȂ�B

�@�����Ŋm�F���Ă����K�v�����邱�Ƃ́A��_����B��_�ڂ́A�u�I�[���h�E���x�����X�g�v�Ƌg��Ƃ̎v�z�I�����̉����ł���B���̂��Ƃ�[�I�Ɏ����̂́A�u���S��v���w���E�x�Ƃ������M�̏�𗣂�A�V���ɎG���w�S�x��n�������Ƃ������Ƃł���B���S��Ɓw���E�x�̕����Ɋւ��ẮA�g��́u���ۓI�A�����I�������������Ă��āA�G���Ƃ��ẮA�}���Ɍ����ɐڋ߂��Ă䂩�˂Ȃ炸�A�������Ƃ̗��O�����ł͂���Ă䂯�Ȃ��Ȃ��Ă�������v���Ɛ������Ă���B[�Q�S]�g��͂܂��A�Âɐ�O�̃��x�����X�g���w���āA�u�t�@�V�Y���ɑ��Ĕ����Ђ��߂�̂́A���ꂪ�w�҂�|�p�Ƃ��������A�ނ�̎��R��D������ŁA�J���҂̒c������D������A�s���̎��R��Ƃ����肷�邱�Ƃɂ́A���������Ƃ��ĕ��������Ă�����悤�ɂ͌����Ȃ������v�Əq�ׂĂ���B[�Q�T]�t�ɁA��̕��a���k�b��̋c���ł�����{�\�������A�g��̐^�ʖڂ��Ƃ����_�ł͐M�����Ă��邪�A�u�g��̎v�z�ƍs���ɂ͓��ӂ����˂�v�Əq�ׂĂ���B[�Q�U]

���̂悤�ɁA�ێR����Ɣ�ׂĔN���ł���g�삩�猩�Ă��A�u�I�[���h�E���x�����X�g�v�Ƃ̎v�z�I�����͗���Ă���ƌ�����B

�@��_�ڂƂ��ẮA��_�ڂ̊֘A�ŋg�삾���łȂ��ێR���n�߂Ƃ�����Ⴂ����̒m���l���A�u�I�[���h�E���x�����X�g�v�Ƃ̎v�z�I�E���_�I�����������Ă������Ƃł���B

�Ƃ�킯�ڗ��̂́A�ێR���j�̌����ł���B�ێR�́u���k��̖���v�ƌ����Ă�����ł��邪�A�s�풼�ォ��1950�N�O��ɂ�������k��ɂ����Ă��A�u�I�[���h�E���x�����X�g�v�ɑ���ɗ�Ȕᔻ���q�ׂĂ���B�Ⴆ�A1949�N�ɂ�����G���w�l�ԁx12�����u�C���e���Q���c�B�A�Ɨ��j�I����v�Ƃ������k��̒��ňȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�c������I�[���h�E���x�����X�g�Ƃ�����l�B���푈�ɂ������āA�������Ă�����Ⴂ�l�B�����B�R����ԓx���Ƃ肦���Ƃ������Ƃ��A����������x������Ȃ�A�ނ��낻�������l�B�́A���j�ӎ����Ȃ���������A�g���X�g�C�◝�z��`�ň���āA�Ȃ܂��q�Ϗ�Ƃ����j�I�����Ƃ�����ɂ��Ȃ��������炾�c[�Q�V]

�@���̂悤�ɁA�펞���ɑ��鉽�炩�̔��Ȃ�����̔O�����L�����A�u�I�[���h�E���x�����X�g�v�ƁA���Ⴂ�N������Ƃ̎v�z�I�Η��A���邢�͂��Ⴂ����́u�I�[���h�E���x�����X�g�v�ւ̔����Ƃ������G�ȗv�f���܂݂Ȃ���A�w���E�x�y�ѕ��a���k�b��̓X�^�[�g��邱�ƂɂȂ�B���̓_�͉��߂ďq�ׂ邪�A������ƐV����Ƃ̑Η��W�Ƃ����̂͐��v�z�j�̌����ɂ����Ă���r�I�悭���y�����_�ł���B[�Q�W]�@�@�@

�����ł��邩��A�g��̈Ӑ}�Ƃ��Ắu�ꗬ�̖��҂ɂ��ꗬ�̎ŋ����A�v���Ԃ��2�{�̊ϋq�ɂ݂���悤�ȋC���ł������B�����āA�₪�āA�������̂Ɩ��҂���ցv���Ă����Ƃ������̂������B[�Q�X]�����ɂ��A�I�[���h�E���x�����X�g������Ⴂ����ւƃo�g���^�b�`���Ă����Ƃ����܈ӂ��F�߂���B

�������āA1945�N��12���w���E�x�͑n�����ꂽ�B�w���E�x�̐V���ȑD�o�͏����ŁA�����������āA�����܂��ɔ���ꂽ�B[�R�O]�u���{�^���̏G�˂̂悤�ȎG���v�Ƃ��u�ێ�}���h�v�Ƃ������]���ł������B[�R�P]�����̎��M�w���l������A�����������ێ�I�ł���Ƃ����]��������Ӗ��ł͓��R�̋A���ł������B

�P�|�R�D�@���a���k�b��̍\�z�ƌ���

���̐߂ł́A�w���E�x���n������A1948�N�̂V���P�W���Ƀ��l�X�R���甭�\���ꂽ�Z�J�����l�̎Љ�Ȋw�҂ɂ���ďo���ꂽ�����u���l�X�R���\���Љ�Ȋw�҂̐����v�ɋg�삪�G������A���a���k�b���g�D����Ɏ������o�܂�������B

�@�g�삪���l�X�R���甭�\���ꂽ���l�̎Љ�Ȋw�҂ɂ�鐺������ɓ���邱�Ƃ��ł����̂́A���͋��R�ł������B���Ƃ��ƁA���̃��l�X�R�̐����́A���l�X�R�̑���ŁA�푈�̌����̈�Ƃ��đ��ݓI�ȍ��ۗ����������Ă���Ƃ������ӎ��̂��ƂɁA�푈�������N�����ٔ��̌������������邱�Ƃ����c���ꂽ���Ƃ�[���Ƃ��ē��c�E���\���ꂽ���̂ł������B���̐����͑O�q�̒ʂ�A�Z���������̎Љ�Ȋw�҂ɂ���č쐬���ꂽ���̂ł��邪�A���̐������쐬���������o�[�͈ȉ��̒ʂ�ł���B

�@

�@�@�E�S�[�h���EW�E�I�[���|���g�@�@�n�[���@�[�h��w�S���w����

�@�@�E�W���x���g�E�t���C���@�@�@�@�@�u���W���A�o�q�A��w�Љ�w�������A�A���[���`���A�u�G�m�X�A�C���X��w�Љ�w����������

�@�@�E�W�����W���E�M�������B�b�`�@�@�X�g���X�u�[����w�Љ�w�����A�p���Љ�w����������

�@�@�E�}�N�X�E�z���N�n�C�}�|�@�@�@�@�j���[���[�N�s�A�Љ��������

�@�@�E�A���l�E�i�G�X�@�@�@�@�@�@�@�@�I�X���[��w�A�N�w����

�@�@�E�W�����E���b�N�}���㔎�@�@�@�@�u�p����w�I�S���w�G���v�@�gBritish Journal

of Medical Psychology�h�劲

�E

�n���[�E�X�^�b�N�E�T�����@���㔎�@���V���g�����_�a�w���w�Z�]�c��c���A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���_�a�w���v�劲

�@�E�A���L�T���_�[�E�\���C�@�@�u�^�y�X�g��w�Љ�w�����A�n���K���[�O���茤������

�Ȃ��A���̐����ɋg�삪�G������āA���a���k�b��̌����Ɏ������̂��B�������m

�F���Ă������Ƃ́A�����̍��ۏ��m�I�𗝉������ł���ȓ_�ł���B�܂�A�Ȍ��ɏq�ׂ�g������́A���̐����ɗB��u���v���̍�����Q�����Ă���A���L�T���_�[�E�\���C�̑��݂ɒ��ڂ����̂��B��㒼��̂P9�S6�N�ɁA�p���̎`���[�`�����u�S�̃J�[�e���v�������s���A���̓�N��ɂ̓x�������������s����B�u���v���u�M��v�̈����O�̏�Ԃɂ܂Ői��ł����̂ł���B�Ⴆ�A�w���E�x��1948�N4�����̑O�����ŋg��͂��̂悤�ɏq�ׂĂ���B[�R�Q]

�E�E�E1945�N���{�̍~���̒���ɁA�u�����̐��U�ɍĂё�킪����Ǝv�����B��

��������ɑ��A�u����Ǝv���v�Ɠ������A�����J�s����100�l��38�l�ł�������

�ɁA���̌�킸����N�œ��������́A�ă\�����̋��͂��\�ƐM����҂���l����

���A�E�E�E65�p�[�Z���g�ɒB���鑽�����u����25�N�̂����ɃA�����J�͍Ăѐ푈��

�������܂��ł��낤�B�v�ƐM���Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����E�E�E

�܂�A���̓����ł�����킩��M��ւƂ������ɑ��āA���Ȃ�ٔ�����������

�����Ƃ������Ƃ�������B�@

�܂�����ŁA���{�����̒m�I�ɖڂ��ڂ��A���̓����u���a�v�Ƃ������t�͂��

���������������Ă����B���̓����A�����Ɍ����Ắu���a�v�Ƃ������ɑ��ẮA�Ƃ�킯���Y��`�҂�}���N�X��`�͗�W�ł������B�Ȃ��Ȃ�A�ނ�ɂƂ��Ắu���a�v�́u�����`�v���v�ƕs���̖��ł���A�u���a�v�̖�肻�ꎩ�̂�Ɨ������čl����Ƃ��������A�܂��́u�����`�v���v���������A���̏�Łu���a�v�͒B�������Ƃ����l�����ł������B

����ɉ����A�����̓��{���Y�}�͓��c�����u��`�Y��u������]�������v�𒆐S��

���Ȍ��Ђ�ێ����Ă������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�ێR�̌��t�����A�u�����A�m�I�ɖ��ɂȂ��Ă����̂̓}���N�X��`�ł���A�}���N�X��`�ɂ�����v���̖��ł������B�v[�R�R]�Ƃ��q�ׂĂ��邵�A����Ɂu�����`�v�Ƃ������Ƃ̊܈ӂɂ��Ắu�����ł͍l�����Ȃ��قǁc���Y�}���������悤�Ȃ��̂��܂悤�Ȗ��剻�v�ł������Ɖ�z���Ă���B[�R�S]�����̋��Y�}�͖����`�v���̌�Љ��`�v���ւƎ���Ƃ����A�������i�K�v�������f���Ă����B����䂦�A�u�푈�ƕ��a�̖��Ƃ������̂́A�Љ��`�v���̑O��Ƃ��Ă̖����`�v���̖��̂Ȃ��ɕ�܂���Ă��܂��v�Ƃ������̂������B[�R�T]

�ȏ�̂悤�ȏ�w�i�Ƃ��āA�g��̓��l�X�R�̐�������ɓ���邱�ƂɂȂ�B��

�̉������́A�C�O�Ŕ��s�����o�ŕ������R�Ɏ�ɓ���邱�Ƃ��o���Ȃ���Ԃ������BGHQ��CIE�i���ԏ��ǁj�̏o�ʼnۂ���z������镨����ɓ���邱�Ƃ��o������x�ł������B�����ł��邩��A�g�삪CIE��ʂ��ă��l�X�R���������o�����̂́A�����R�ł��������A�g�쎩�g�̖��ӎ��Ƃ��ẮA���̐����ɐG�����ꂽ�Ƃ����_�Ō����ΕK�R�ł������B�g��́A�O�q�̍��ۓI�y�э����I�ɉ����āA���Q�O�̋A���O��ɂ�����A�ЁE���������̎��s�̘A���ɗ��_���Ă����B[�R�U]���̓������ւ̊��҂͑��������A���ꂾ���ɗ��_���������̂��������B1967�N�̕��͂ɂ����āA�u���͂��܂ł��A�u���̂Ƃ��A��������⎁��R�쎁�̒����悤�ȓ��������Ă��āA���l���N���납��͂͂�����Əo�ė�����̐���̉E�]��ȑO�ɓ��{�̐�����S�����Ă�����c�v�ƍl���邱�Ƃ�����v�Əq�ׂĂ���قǂł���B[�R�V]�Ȃ̂ŁA�w���E�x1947�N7�����Ɍf�ڂ��ꂽ�AJ�E�n�b�N�X���[�u���l�X�R�A���̖ړI�ƓN�w�v�ɑ���܂������ŁA�u�L�ĂȖ���I��������K�v�Ƃ��Ă���킪���̒m���l�ɂƂ��āv�A�n�b�N�X���[�̘_���͎����ɕx�ނ��̂ƍ����]���Ă���B[�R�W]

�����炱���A���Y������\���C�����l�X�R�����ɎQ�������Ƃ��������́A�g��╽�a

���k�b��̃����o�[�ɔ��ȗE�C��^�����B���{�̊w�҂��푈�y�ѕ��a�̖��Ɋւ��ċ������Č�������Ƃ����u�K�v���v�́A�g�����Ȃǂɂ��c�_�̗]�n�̂Ȃ����̂ł������B���A���ꂪ�u�\�v���Ƃ������͕ʖ��ł��邱�Ƃ��܂��A�c�_�̗]�n�̂Ȃ����Ƃł������B�������A�J��Ԃ��ɂȂ邪�A�\���C�̑��݂͂��́u�\���v�ɑ���g�삽���̕s������|������̉e�����������̂��B�g�삩��A���l�X�R����������������́A�u�\���C�̖����������̍���̈ꕔ���������Ă����悤�Ɏv��ꂽ�B�v[�R�X]�Ɖ�z���Ă���B�����͂܂��A�u���l�X�R�̕����̉��l�́A�\���C�Ƃ�����l�̐l���Ɏς߂��ė����悤�Ɏv�����B�p���ʼn\�Ȃ��Ƃ́A�����ł��\�ł͂Ȃ��̂��B�v�Əq�ׂĂ���B[�S�O]

����ŁA1948�N�̂X���Ƀ��l�X�R��������肵���g��́A�����͊w�҂����̉��

���łȂ��A���}�l�����܂߂��g�D���\�z���Ă����B���a���k�b��̎����̑g�D�҂́A�g�����A�ɉ����A���{�\���������q�A�m�ȖF�Y�A���s�ł͋v�����ł��������A���{�̂Ƃ���ɋg�삪���k�ɍs���O�ɁA����M�O�̂��Ƃ�K��Ă����B

�����́A�u�ێ�h�̐l�X�ƍł����f�B�J���ȗ���̍����̐l�X�Ƃ̊ԂŘb�������Ă�

��v�g�D���\�z���Ă����B[�S�P]�����ċg��͖��Q�O��̐��}�l�̎Q���𑣂����߂ɁA���̑�w����̎t�ł��鏬��̂��Ƃ�K�ꂽ�B�������A����̕ԓ��͏��ɓI�Ȃ��̂������B�u���Y�}�����ł͂Ȃ��A���悻���}�̐ӔC�҂��o�Ă����Ƃ��ɁA�l�I�Ȍ������Ȃ��q�ׂ邱�Ƃ͖]�݂��������Ƃ��E�E�E���}���甭�\����Ă�������̌����ȏ�̂��Ƃ͏q�ׂȂ��悤�ɂȂ��Ă��邩�疳�Ӗ����낤�v�Ƃ����̂��A����̕ԓ��ł������B

���݂Ȃ��c�_���o���Ȃ��ƈӖ����Ȃ��ƍl�����g��́A�w�҂����̑g�D�ɂ��邱�Ƃ�

���肵���B�����ŁA���{�A�m�ȁA����̌Ăт����ŕ��a���k�b��g�D����邱�ƂɂȂ�B��������A���{��a�҂炩��A�ێR��s���Ȃǂ̐���I�ɕ��̍L�����̂��g��͍\�z���Ă����B�����ɂ��A�u�������̂Ɩ��҂Ƃ���ւ��Ă����āA�E�E�E���̃o�g���^�b�`�̒��ɐ��̎v�z�̖{�����L�^���Ă����v�Ƃ����g��̈Ӑ}�����݂����̂ł���B�@�@�@�@�@

�܂�����Ӗ��ł́A��g�́u�����Ƒ�O�����т���v���̂ł͂Ȃ��A�u�����ꂽ�w

�҂�v�z�Ƃ���O�̉^���ɂ���������S�ɂ����A��O�ɂ�����Ăł����̖��Ɗi������悤�ɂȂ邱�Ɓv�Ƃ����g��́w���E�x�������̎v������������悤�Ƃ��Ă����Ƃ������邾�낤�B�O�q�̒ʂ�A���{�Ƌg��Ƃł́u�v�z�ƍs���v�̓_���傫���قȂ�Ƃ����_�͊m�F�����B�������Ȃ���A���{�����k��ɎQ�������̂́A�g��̔M�S�Ȋ��U�ƁA���{���ĂьR����`�Ɋׂ邱�Ƃ̕s�\�s��������Ɋ����Ă�������ł������B[�S�Q]���{�̉�z�ɂ��A�g��╽�k��̃����o�[�̎v�z�I�ȍ��Ƃ������̂��������Ă����ɂ�������炸�A���k��ɎQ������\���߂����@�͏�L�̂��̂ł������B

�O�q�̒ʂ�A�g�삪���l�X�R��������肵���̂́A1948�N��9���i���k��ɂ����

�́A8���Ƃ��q�ׂĂ���j�ł���A���̌�m���l�̐��ʂɁA�@����������A�o�ϕ���A���ȕ�������Ƌ��s�ł��ꂼ��g�D����Ă����B10������11���ɂ����Ă̂��Ƃł���B���Ȃ݂ɁA�m�Ȃ̌Ăт����œ��������ɁA���R�Ȋw������ݗ�����Ă���B�e����P�ʂŁA���l�X�R�����ɉ����邩�����ŕ��Ȃ���A���̕����Ƃ�1948�N��12��12���A�����̖����L�O�قő���J�����B�����ŁA���l�X�R�����������āA���{�̎Љ�Ȋw�ҋy�ю��R�Ȋw�҂ɂ���āu�푈�ƕ��a�Ɋւ�����{�̉Ȋw�҂̐����v�����肳��A1949�N�́w���E�x�O�����Ɍf�ڂ���邱�ƂɂȂ�B

��q���邪�A���̒i�K�ł͕��a���k�b��͈�w�҃O���[�v�ł���A�w���c�̂ɂƂǂ܂��Ă����B�Q���҂̑唼���w�҂ł��邱�Ƃ�����e�Ղɗ����͂ł���B���ہA�ێR�͌�N�ɂȂ��ĕ��k����u�ŏ��̓A�N�`���A���Ȏ������������̂ł͂Ȃ��āA�Ƃɂ�������Ɛ푈���������ꂽ����A���a�����Ȋw�I�ɍl���悤�v�Ƃ����_����n�܂����Əq�ׂĂ���B[�S�R]

�������A�C�[���Y���m������b�h�p�[�W�E���N�푈�̖u���Ƃ������������o�钆�ŁA���a���k�b��́u�����v�ɑ�����Ɍ��������������o���Ă����B���̂��߁A����ڂ̐����ȍ~�A�����܂Ŋw���c�̂Ƃ����X�^���X�����Ȃ�����A�����㐭���I�Ȗ��ɃR�~�b�g���Ă������ƂɂȂ�̂ł���B�t�Ɍ����A���k��������͊�{�I�ȃX�^���X�Ƃ��Ĉꌤ���c�̂Ƃ����F�������邩��A�����o�[���݂̍��������Ă��Ȃ�Ƃ����������Ă������Ƃ͉\�������ł��낤�B

���ՂȐ����͂ł��Ȃ����A���b�h�E�p�[�W�⒩�N�푈�Ƃ����������̋}���ȕω����Ȃ���Ε��k��͈ꌤ���c�̂Ƃ��Ă̊����ɏI�n�����Ƃ����\�����l������B�������A���k����ꌤ���c�̂ɗ��߂��A�����I�ȃR�~�b�g��������Ȃ����ɍ�����̕ω��͋}���ł������Ƃ�������B���ہA�ێR���u����Ȃɑ����������ς��Ƃ͎v��Ȃ������v�Əq�ׂĂ���B[�S�S]

�P�|�S�D�g��̐��

�@���̂悤�ɁA�w���E�x��u���a���k�b��v�͋g��Ƃ̊ւ��̒��Ō�������邱�ƂƂȂ�B�g�쎩�g�͕ҏW�҂̎d���ɐ�S���Ă������߁A�߂��������슈�������Ă���킯�ł͂Ȃ����A�w���E�x�̑n����u���a���k�b��v�̌����̎����ɂǂ̂悤�Ȕ��������Ă����̂��Ƃ������Ƃ��m�F���邱�Ƃ͏d�v�ł���B

�g��͑O�q�����悤�ȁu�����ɑ�����ӎ��v��u���j�N�w�v�ɑ���S�A����

�ċ��������ł������Ƃ����_���ӑR��̂ƂȂ�����}���邱�ƂɂȂ�B���̐�

�ł́A���̋g��̎v�z�������邱�ƂƂ���B���_���猾���A�O�q�����v�z�I��

�Ղɉ����A���̋g��̊����̃o�l�ƂȂ��Ă������̂́A�u�����v�̖��Ɓu�s���

�L���v�ł������B�g��́A�O�q�����w�N�����͂ǂ������邩�x�̒��ŁA�ȉ��̂悤��

��������B

�E�E�E�l�����́A�����Ŏ��������肷��͂������Ă���B

�@�@�@�@�@���������Ƃ����Ƃ�����B

�@�@�@�@�l�����́A�����Ŏ��������肷��͂������Ă���B

�@�@�@�@�@������A��肩�痧�����邱�Ƃ��ł���̂��E�E�E[�S�T]�@

�@�����ł́A�u�����Ŏ��������肷��́v�������䂦�ɁA�u�����v���o�l�Ƃ��āu��肩�痧�����邱�Ɓv���\�ł���Ƃ����Ӗ����ǂݎ���B���̕��͎��̂͐풆�ɏ����ꂽ���̂ł͂�����̂́A���ɂ����Ă��A���̊�{�I�Ȕ��z�`�Ԃɑ傫�ȕω��͌����Ȃ��B�����A�u�����Ŏ��������肷��́v���u�Ɨ��v��u���含�v�Ƃ������t�ɒu�������Ă��邱�Ƃ͌������Ȃ��B�܂��O�q�����悤�ɁA�u�ߋ��ւ̔��ȁv��u�����v���s���̃o�l�ɂ��Ă���_���A���̔����̒��ŎU���������̂ł���B

�@�g��̎v�z���������ŁA�u���含�v��u�ߋ��ւ̔��ȁv�Ƃ������t���U������邪�A�O�q�����Ƃ���풆�Ɛ��ł̎v�z�I�f��͖��m�ɂ͔F���ł��Ȃ��B���̂��Ƃ́A�s�펞��46�ł���A��O�̒i�K�ň��̎v�z�`���𐬂������Ă���_���傫���ł��낤�B�܂��A�s��̔N��4���̎��_�ŁA���{�̔s���\�����A���ւ̏��������Ă��邱�Ƃ�����A��L�̎����͖T�ł���̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�O�߂ŁA�g��̕��a���k�b��\�z�̌o�܂����グ�����A���Ƃ��Ɓu���������v�ł���A���͊v���I�ȘJ�g�A���ł���Y�ʏ����̈���o�ŘJ�g�̏��L�ǎ�C��S�����Ă����B���R�̂��ƂȂ���A��㏉���ɂ����ẮA�u���ꂩ��̓��{�̐^�̎�̂ƂȂ�ׂ���O�v�Ƃ�������������킩��Ƃ���A��O�ւ̊��҂������ێ����Ă����B[�S�U]

�@�������Ȃ���A�����������u��O�ւ̊��ҁv�������������A���a���k�b���g�D�����ł́A��ҏW�҂��邢�͑g�D�҂Ƃ��Ĕ��ɍI���Ȑl�I�����Ă��邱�Ƃ����ڂɒl����B

�@������O�߂Ō������Ƃ����A���a���k�b����Ɏ���܂ł̋g��́A���Q�O�A����́A�������̎��s����ɗJ�����Ă����B��N�̉�z�ł́A�����̋��Y�}�ƍ����}�Ƃ̓������ɓ��{���s�ꂽ�Ƃ������ƂɐG��Ȃ���A�u���{�̔s���ɂ͂����������s�Ɛ����̌o������������v�邱�Ƃ͂Ȃ��A�������畜�A�������̋��Y�}�n�̐l�X�̎w���́A�u����ȑO�̐�p�v�ł���A����䂦�u�l������̓������͂����ƒ���Ȃ�������߁v�ł������Ƃ����B[�S�V]

�@�����������J���̒��ŁA�������̂悤�ȍ\�z��͍����Ă����g��Ɏ�����^�������̂́A�R�~���t�H�����́u�P�v���a�Ɛl�������`�v�Ƃ����@�֎��ł������B���̋@�֎��Ɍf�ڂ���Ă���_���̒��ł́A�u���Ăڂ��������Ⴍ�ĕ����Ă���܂�������́A�����Ƃ��ᔻ���ꂽ�悤�ȁu�l�ނ̖��ɂ����āv�Ƃ��A�����������t�v���U������Ă����B[�S�W]

�@�����āA�����������v�z�X�����A�l�I�̒i�K�ɂ����ẮA�I�[���h�E���x�����X�g�̓c���k���Y����{�\���ɂ͓`�����A�t�Ɏ��H�I�ȉ^���_�Ƃ����_�ɂ����ċg��Ƌ߂��ʒu�ɂ���v����ɂ́A���x�ɂ킽��b�������Ƃ����B[�S�X]���̓����̋v��͂܂��A���H�I�Ȏu���̋��������̐����Ɛe�����ԕ��ɂ��������Ƃ��t�������Ă������B����ɁA���H�I�ȉ^���_�I�u����ێ����Ȃ��ێR���j�́A�u�����܂ł̋g�삳��̒�ӂ͎c�O�Ȃ���ǂ߂Ȃ������v�Ɖ�z���Ă���B[�T�O]

�@�ȏ�̎��ɂ��킦�A���a���k�b��ɐ����Ƃ�������ׂ����ۂ��c���Ă����g�̖������ɂ́A���̓����̏o�ŘJ�g�̏��L���ł���������Y�����Ȃ��Ă����B[�T�P]

�@��������킩�邱�Ƃ́A�u��O�ւ̊��ҁv�����������Ȃ�����A���a���k�b���g�D����ɂ������āA�g��Ɖ^���_�ɂ����ċ�����v��ƁA�����ł͂Ȃ��c������{�A�ێR�Ƃɑ���ڂ����̔����ł͂��邩�I���Ȍ���I�Ⴂ�ł���B�����āA��������o�ŘJ�g�̈��������a���k�b��̍\�z���̉�c�ɓ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����킩��Ƃ���A�g��̒��ł͕��a���k�b��ƘJ���g���Ƃ̘A�g��͍����邱�Ƃ́A�K��̘H���ł������Ƃ������Ƃł���B����Ӗ��Ō����A�g��̂��������Ή��́A��ɕ��a���k�b��ɎQ�������m���l�̒��ŕ��ڗ����Ă������Ƃ�\�����Ă��邩�̂悤�Ȃ��̂ł���B�{�_���́A���̕���ߒ�����������̂ł��邪�A������㉟�����錈��I�Ȍ_�@�̎w�E�ȏ�ɁA�������番��̖G�肪�����Ă����Ƃ����w�E�̕������K�ł��낤�B

�@���Ɂw���E�x�̂��Ƃ��������番����A�g��̎v�z�Ƃ��Č����ȌX���́A���x�Ɩ����u�ߋ��ւ̔��ȁv��u�����v��\�����Ă��邱�Ƃł���B�Ⴆ�A1950�N4�����́w���E�x�����u�ǎ҂֑i���v�̒��ŁA�ȉ��̂悤�ɏq�ׂ��Ă���B[�T�Q]

�@�E�E�E���Ă����̑����́A���{�����F�ɐN�o���A������N���A�����m�푈�ɓ˓����Ă䂭�̂��A��͂�R���������吨�Ƃ��Č��߂����Ȃ������낤���B�����͍Ăт��̑傫�ȉߎ���Ƃ������Ȃ��B�����́A�ނ���푈�ƕ��a�Ƃɑ�������̂��̎������A�f�p�ɐM���悤�ł͂Ȃ����B�����āA���̎����̏�ɗ����āA����ꂪ�ɓx�ɂ݂��߂ȏ�Ԃ̒�����Q���ɂ��Ēz���グ�ė������̂��Ăѐ�̒��ɓ����邩���m��Ȃ���̊댯�ɑ��A��_�ɖ₢�����悤�ł͂Ȃ����\�u���̂����̂��߂��v�ƁB���悻�A����ꎩ�g�����ɑi���ď����ł��邱�Ƃ������������A�����ɑi���Ĕ[���ł��Ȃ������ɑ��Ă͗����ɍR�c���邱�ƁE�E�E���܂����A���̎���I�Ȑ��_���ӂ邢�N�����A���đS�����̉^���ɂ��������̌�����A�������\�̐����Ƃ△�v���̌R�l�̎�ɂ䂾�˂Ă��܂������̉߂����A��x�Ƃӂ����ьJ�肩�����Ȃ��悤�ɂ��悤�ł͂Ȃ����E�E�E

�@�����ł́A�u�ߋ��ւ̔��ȁv��u�����v�Ƃ���������ƁA������v�z�̃o�l�Ƃ��āu�����ɑi���Ĕ[���ł��Ȃ������ɑ��Ă͗����ɍR�c����v�u����I�Ȑ��_�v�������ɕ\������Ă���B���v�z�ɂ����āA�u��̐��v���L�[���[�h�ɂȂ邱�Ƃ͓x�X���y����邱�Ƃł���B�g��̎v�z�����̗�ɘR��邱�Ƃ͂Ȃ��ƌ����Ă悢���낤�B

�@�����āA�u���������G���̕ҏW�ɂ���������āA�������S�ɖ����Ă�����̂́A���̉ߋ��̌o���ł���v�Ƃ����悤�ɁA�ߋ��̌o�������̍s���̃o�l�ɂȂ��Ă���Ƃ��������ł͂Ȃ��B�����������ߋ��̌o�����o�l�ɂ���Ƃ��������́A�u�a�_�����������Ȃ�ɂ�ĉ��x�����y����邱�ƂɂȂ�B

�@����ɁA�����������u�����v��u�ߋ��ւ̔��ȁv�����ǂ���Ƃ��āA�u�a�_��������オ�钆�ŁA�u�����Ŏ��������肷��́v���u���含�v��u�Ɨ��v�ƌ������t�ɓ]�����A�i�V���i���Y����\�����Ă����ʂ��������Ă����B

�@�g��ɂ��A���̐��N�Ԃ��A�u���������̎���I�Ȏ��ƂƂ��Ă̂݉�ڂł��Ȃ����Ƃ��A���������{�l�ɂƂ��Ă͉������h�����Ƃł͂Ȃ����낤���v�Əq�ׁA�������Ȃ���A�u�^�ʖڂȐN�v��u�����̎����ȁA���������ΘJ�ҁv�̓����̎v�z�Ɋ��҂�������ƂƂ��ɁA�����������u���ݓI�ȃG�l���M�[������ȏ�A���������{�l�͂��������̎��含�����߂��ł��낤�v[�T�R]���邢�́A�u���Ȃ̉^���ɂ�����鎖�������A���Ȃ̔��f�ƌ��ӂƂɂ���Ă���ɑΏ����邱�ƁA����������Ăǂ��ɂ����́A�����̋��痧�������鑫��������Ƃ��ł��悤�B���̂悤�ȋC���������āA�ǂ��ɂ������{�l�̓Ɨ������蓾�悤�B�v�Əq�ׂĂ���B[�T�S]

�@�u�����������{�������A�����������A�����Ǝ��ȂƂ̎��含�������܂��v[�T�T]�Ƃ�������������킩��Ƃ���A���邢�́u�������ЂƂ�ЂƂ�̐l�ԂɂƂ��Ă��A�S�̂Ƃ��Ă̖����ɂƂ��Ă��A���ׂē��{�l�ɂƂ��ẮA�����̖�肪�݂�Ȃ��̏\�N�O�̔����\�ܓ��ɂȂ����Ă���v[�T�U]�Ƃ��锭��������킩��Ƃ���A�g��ɂƂ��ẮA�u���含�v��Nj����邱�Ƃ��i�V���i���Y���ւƌq�����Ă�����H�ł������B�u�N�����͂ǂ������邩�v�Ƃ������t�́A�s�풼��̋g��ɂƂ��ăi�V���i���Y���ւƐڑ����錾�t�ł������ɈႢ�Ȃ��B�ҏW�҂Ƃ��Ă̋g�쎩�g���u�ǂ������邩�v�Ƃ�����肪�A�s�퍑���邢�͓����l�����Ƃ��Ă�Ă����u���{�v��u���{�����v���u�ǂ������邩�v�Ƃ������Əd�����Ă����Ƃ����悤�ɏq�ׂ邱�Ƃ��ł���B

�@���a���k�b��̈�g�D�҂Ƃ��āA���{���u�ǂ������邩�v��͍����������g��ɂƂ��āA�u�ߋ��ւ̔��ȁv��u�����v����ՂƂ����u���含�v�u�Ɨ��v�Ƃ����o�H�͈�̕s���̂��̂��������낤�B�������̎��s��J�����A�C�f�I���M�[�Ԃ̕ǂ����z���āu���a�v��͍����鎎�݂��Ȃ����g��ł��������A����ɂ͈ȏ�̂悤�Ȏv�z�����݂��Ă����B���߂Č����܂ł��Ȃ��A���̋g��́w�N�����͂ǂ������邩�x�ŏ��N�����ɓ����������₢�����g�ɓ��e���邩�����ŁA�����̋O�Ղ�`���Ă������B�I�n�A���a�̖��A���H�^���ɍS�葱�����g�삾���A���̈ӎ��̒��ɂ́u�l�����͎����Ŏ��������肷��͂������Ă���B�������肩�痧�����邱�Ƃ��ł���̂��v�Ƃ������t�������Ă������Ƃł��낤�B

�Q�D���m���l�ƕ��a���k�b��

�Q�|�P�D�ێR���j�̎v�z

�@�Q�|�P�|�P�D�u�����v�Ɓu��̐��v

�ێR���j��������ɂ����ĕ��k��Ɋւ��ďq�ׂĂ�����̂͌����đ����͂Ȃ��B��N�ɂȂ��Ă���̉�z�̗ނ͏��Ȃ��炸���݂���B�{�͂ł́A������̊ێR�̒������k��Ȃǂ���ՓI�Ɍ��āA�ێR�̎v�z���ǂ̂悤�Ȃ��̂ł���A���ꂪ���k��Ƃǂ̂悤�Ȋ֘A�������o���邩�Ƃ����_���猟���Ă������Ƃɂ���B

�܂��́A1950�N�����u���a�̖��ƕ��w�v�ɂ�����ێR�̔��������Ă����B

�c�����A�ڂ��͕��a���k�b��ɂ͊֗^���Ă��邩��A���ٌ�ɂȂ�킯�ł����A��̂��Ƃ�\���グ�����B�܂��́A�ǂ��������������Ƃ����l���肢�����B�Ƃ����̂́A�����������Ƃ����ƁA�����A���������������Ă����悤���Ȃ�����Ȃ����A�����I�ɂ͉���͂̂Ȃ��������o���Ă����C�ɂȂ��Ă��邾�����A���������}�Ƃ������A�P�Ȃ�V�j�J���Ț}�������A��ʂ̐V���A�Ƃ��ɔ����I�ȑ�������ɗ��т����܂��B�Ƃ��낪�A��Ȃ��ƂɁA�ꕔ�̍����̐l���A�Ӑ}�͔��ł���Ȃ���S���������t�Ŕ��𗁂т���̂ł��B���{�l�Ƃ������̂͑�́A����Ȃ��Ƃ͂����̗��z�Ō����I����Ȃ��Ƃ����悤�Ȍ��������D���ł��B���̏ꍇ�̌����Ƃ����̂͗^����ꂽ���̂��ƂȂ�ł��ˁB�ŁA�����I�����I�Ƃ������Ƃɂ���āA���������ɂǂ�ǂ�������Ă��܂��B�������邾���Ȃ�܂��悢����ǂ��A�܂����������ɂȂ��Ă��Ȃ����Ƃ܂ŁA�݂�����i��Ŋ��������ɂ��Ă��܂��Ă�����߂Ă��܂��B�c�ނ��뗝�z�Ƃ��C�f�[�̗͂������Ƃ����Ƌ������ׂ��Ȃ�Ȃ����B���ꂪ�A����ꍇ�ɂ͐������Ӗ��ł����Ƃ������I�Ȍ��ʂ����Ƃ������Ƃ����Ă���B�P�Ɍ����I����Ȃ��Ƃ����Đ����Ԃ������邱�Ƃ��A�͂����āA�{���ɕ��a�^�������͂ɐ��i���čs����ɗL�����ǂ����B�l�͋^���̂ł��B�c������̓_�́A�w�҂̗��ꂩ��v������Ƃ������Ƃ́A�����w�҂̖������ߑ�]������Ƃ������Ƃł͑S�R�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�c���̏ꍇ�ɑg�D�J���҂Ƃ̌��т��Ƃ������Ƃ́A�N�����ł��Ȃ��悤�ȓ��R�̂��Ƃł����A�����������Ƃ��ς��Ǝ����Ă��āA�����ɂ�������H���悤�Ƃ���ƁA�l�͌��݂̒i�K�ł͑啔���̒m���l�́A�����Ɍ����ė����Ǝv���܂�[�T�V]

���̈��p�͓����̊ێR�̎v�z��T���ŋ����[���B�����ŊێR���������Ă��邱�Ƃ́A�u�����v���邢�́u�����F���v�ɑ���l�������ł���B�ʏ팾����u�����v���邢�́u�����I�v�Ƃ������̂́A�قƂ�ǂ̏ꍇ�ォ��u�^����ꂽ�v�u���^�v�́u���v��u�����v���Ӗ����A���̌��ʁu�S�̓I�����ւ̐ӔC�Ȃ��ˑ��v�Ƃ����ԓx�ݏo���B[�T�W]���̑ԓx���o�����Ă���ƁA�u���������v�ɋ������邱�Ƃ��u�����I�ȔF���v���Ƃ����A���ɂȂ�A���邢�́u�����ւ̓����v�����܂�u���ӔC�̑̌n�v���`�������B[�T�X]

�ł͊ێR�����z�Ƃ���u�����v�ւ̐ڂ����͂����Ȃ���̂��B����͂܂�u�����v�Ƃ́u���ɑn��ꂽ�v���̂ł��锽�ʁA�u�V���ɍ��o�����v�ʂ�����B�[�I�Ɍ����A�u�����v�Ƃ́u�����ւ̎�̓I�`���v�Ƃ��đ�����ׂ��Ƃ����A������u��̐��v�̒ƕs���̊W�ɂ���B[�U�O]

���̎v�z�͔s�풼�ォ��ێR���ł������������̈�ł���B�Ⴆ�A�u�����Ǝ�`�̘_���ƐS���v��u�R���x�z�҂̐��_�`�ԁv�E�u�u�����v��`�̊��v�v�Ȃǖ����ɉɂ��Ȃ��B����Ɍ����A�s�풼��Ƃ����͕̂s���m��1943�N�́u����ɉ����钁���Ɛl�ԁv�ł����l�̃e�[�[������Ă���A�ȉ��̂悤�ɏq�ׂ��Ă���B[�U�P]

�c������P�ɊO�I���^�Ƃ��Ď��l�Ԃ���A�����ɔ\���I�ɎQ�^����l�Ԃւ̓]���͌l�̎�̓I���R���_�@�Ƃ��Ă̂ݐ��A�����B�u�Ɨ������v���Ȃɂ��l�I���含���Ӗ�����͓̂��R�ł���B���䂪���̓`���I�ȍ����ӎ��ɉ����ĂȂɂ�茇���Ă���ƌ����͎̂���I�l�i�̐��_�ł������B�c�����銯�����ځA�܂���l�����ł̌��͂̉��Ɍ������Ắu�c���v�A��Ɍ������Ắu���k�v�B�c�����������ۂ͂��Â������I�l�i�̐��_�̌��R���؎�������̂ɂق��Ȃ�Ȃ������B�c���̈Ӗ��Łu�Ɨ������v�͌����ĂȂ܂Ȃ��Ɉ��ՂȂ��̂ł͂Ȃ��A�p���Ă����ɂ͗e�ՂȂ�ʏs�������܂܂�Ă���B���ՂƂ����A�S�̓I�����ւ̐ӔC�Ȃ��ˑ��̂ق����͂邩�Ɉ��ՂȂ̂ł���c

���v�z�ɂ����āA�u��̐��v�Ƃ����p��͊j�ƂȂ錾�t�ł���B��̓I�Ȍl���m�������ŁA���邢�͐�O�̑O�ߑ�I�ȁu���͋C�̎x�z�v�ɓۂ܂ꂽ�l�X��ᔻ�����ŁA�ێR���q�ׂ�u�����v�Ƃ������̎v�l�l���͌������Ȃ����̂ł������B��q���邪�A���̎v�z�͕��a���k�b��̎v�z�Ƃ��������Ȃ����̂ł������B

�܂��A�O�q�̍��k��ł́A���z��C�f�|���d�����A�������u��̓I�v�u�����I�v�Ɍ������邱�Ƃōł������I�Ȍ��ʂ����Əq�ׂĂ���B�܂�u���z��`�I�v�Ȏv�l���ł��u�����I�v�Ȍ��ʂɂȂ���\��������Ƃ������Ƃł���B�ׂ����悤�����A���̌��������s�풼�ォ��ێR�������Ă������Ƃł���B�Ⴆ�A�s�풼���1945�N11��4���̓��L�ɂ́u�C�f�A�[���Ȃ��̂����ł����A�[���ł���v�Ƃ�����������B[�U�Q]���̎v�z�����a���k�b��̎v�z�Ɩ������Ȃ����̂ł���B���Ƃ��A�ێR���j�����M������O��ڂ̐����u�O���ѕ��a�ɂ��āv�̒��Łu�푈���ő�̈��Ƃ��A���a���ő�̉��l�ƍl���闝�z��`�I�ȗ���́A�푈�����q�͐푈�̒i�K�ɓ��B�������Ƃɂ���āA���������x�̌�����`�I�ȈӖ���тт�Ɏ������v�Əq�ׂ��Ă���B[�U�R]

�������x�ȃ��t�X�P�b�`�ł͂��邪�A�s�풼�ォ��ێR���q�ׂĂ����u��̐��v�Ɓu�����v�ւ̑ԓx�́A���a���k�b��Ƃ̊����Ƌ������������������ƌ����悤�B�O�q�����悤�ɕ��a���k�b��́A�W�҂̏،��𑍍�����Ɠ����́A�u�S�ʍu�a�E�����E�R����n���E�ČR�����v�Ƃ��������������ɃR�~�b�g����悤�ȃO���[�v�ł͂Ȃ������B�����܂ŁA�w��I�ɕ��a�����l����c�̂������̂ł���B

�������Ȃ���A��̌R�̕��j�]���ȍ~�A�C�[���Y���m������b�h�E�p�[�W�A���N�푈�Ƃ����������I���������X�ƋN����B�܂�A���a���k�b��̌����Ɍ������������킵�Ă����Ƃ������邾�낤�B�ێR�����ہu�����Ɍ����āA�S�ʍu�a��肠������_�@�ɂ��āA�R�~�b�g�����킯�ł���B�푈����̐����ɑ��āA�����A�߂Ɍ��Ă����l��������A�����ƐϋɓI�ɂƂ������A�c���������̓����̈�ɃR�~�b�g����悤�ɂȂ��Ă����v�Əq�ׂĂ���B[�U�S]

���������Ӗ��Ō����A�s�풼�ォ��u��̐��v��u���グ�錻���v�����ɕ����Ă����ێR���A���k���}��Ƃ��āA���邢�͕��k���ʂ��Ď��ۂ̐��������ɖ{�i�I�ɑΛ������ƍl������B

2�|1�|2�@�u�m���l�̘A�сv�Ɓu���O�v

�@���ɕ��a���k�b��Ƃ̊֘A�ɂ����āA���̓����ێR���p�ɂɏq�ׂĂ��邱�Ƃ̈�Ɂu�m���l�̘A�сv����������B�펞���ɗǐS�I�Ȓm���l���o���o���̏�Ԃɂ���A�܂Ƃ��ȘA�тƒ�R���o���Ȃ������Ƃ������Ƃ͂悭�w�E����邱�Ƃł���B

�@

�@�c�푈�ɔ����Đh���ڂɂ����������̒m���l�ł������A���������̂�������Ƃ͂����������ɓI�Ȓ�R�ł͂Ȃ����A�c��X�̍��ɂ͂قƂ�ǂ����ɑ��郌�W�X�^���X�̓����������������Ƃ��A�m���l�̎Љ�I�ӔC�̖��Ƃ��Ĕ��Ȃ��˂Ȃ�Ȃ��c[�U�T]

�@���̂悤�ɒm���l�Ƃ��Ă̐g�̏������ɑ���ɗ�Ȕ��Ȃ��L�ĂɍL���邱�ƂɂȂ�B���̂悤�Ȓ�����A�s�풼��ɂ́A�u�m���l�Ƃ͂����ɂ���ׂ����v�Ƃ��u�w��Ɛ����v�Ȃǂ̃e�[�}�Ɋւ��钘�����k��}������B�����Ă܂��A�m���l�̖����Ƃ̊֘A�ŁA�u���O�v�ւ����ɑΛ����邩�Ƃ������Ƃ��傫�ȃe�[�}�ƂȂ�B����Ӗ��Ō����A�����������u�m���l�ρv��u�w��ρv�E�u���O�ρv�Ȃǂ́A�m���l�Ƃ��Đ풆�̐g�̏������̔��Ȃƕs���̊W�ł���B�ȉ��ł́A��܂��ł͂��邪�ێR�́u�m���l�ρv��u�w��ρv�E�u���O�ρv���T�ς��Ă����B�����܂ł��Ȃ��u�m���l�ρv�����āu�m���l�̘A�сv�Ƃ����e�[�}�́A���a���k�b��Ƃ����u�m���l�W�c�v�Ƃ���������e�[�}�ł���B�����āA�{�e�̓��e���ɏq�ׂ�A���ꂼ��̒m���l�ɂ���āu���O�v�ւ̌[�ւɓO����̂��A����Ƃ��w��̐��E�ɂ�������������Łu���O�v�Ƃ̂Ȃ�������߂�̂��Ƃ������u���O�ρv�̑�����A���a���k�b��̕���̌_�@�ƂȂ�̂ł���B

�@��N�A�ێR���j�͑�ˋv�Y��쓇����ƂƂ��Ɂu���[�֎v�z�̎O�H�K���X�v�I�ȑ�����������邱�Ƃ������B[�U�U]�������Ȃ���A�ێR�͔s�풼�ォ��u�m���l�̘A�сv������ƂƂ��ɁA�u�[�֊����v�ɑ��Ă͔ᔻ�I�ȃX�^���X���Ƃ��Ă����B�Ⴆ�A1947�N�P���w�����x�́u�V�w��_�v�Ƃ������k��̒��ňȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�c�܂�A�w�҂̎��H�Ƃ��A�w�҂ƃ}�b�Z�Ƃ̌��т����A�ϔO�I�ɂ͕����邪�A�ǂ̂悤�ɂ�����炢���̂��Ƃ������Ƃ������ɂ͂��낢��̖�肪����Ǝv���B����͊ȒP�Ɍ����ƁA���O�̖��Ƃ����̂́A�ނ����͂莩���̒��ɂ�����ʓI�ӎ��̖��ŁA�₽��ɖ��O���O�Ƃ�����肶��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�₽��ɕ��X�ɍu�����ĕ�������A�W���[�i���Y���ɏ������肷���ł͂Ȃ����āA�ł��{�i�I�Ȏd�������邱�ƁA���ꂪ�͂邩�ɖ��O�̂��߂ł���Ƃ������Ƃ��l������B��������{�̊w�E�̖��Ƃ��Ă͖{���̃A�J�f�~�Y���Ƃ������̂������Ă���̂ł͂Ȃ����B�c�w��̍s�����Ƃ��āA�ō������Ƃ����悤�Ȃ��̂́A��͂茻�����Ƃ��ĕ��ʂ̐��Y�J���ɒǂ��Ă��閯�O�ɂ́A�����ɍ������Ǝv���B���ꂩ�Ƃ����Ċw�҂��݂Ȍ[�֊����ɏo�Ă����Ă��܂�����{���Ɋ����͏o���Ȃ��B[�U�V]

�@���̔����͊ێR�́u�m���l�ρv�Ɓu�[�֊����v�ւ̔ᔻ�I�X�^���X���@���Ɍ���Ă���B

����A�ێR�ɂƂ��Ă̗��z�̒m���l�Ƃ́A�m���̓Ǝ��Ȏ����̉��l��F�߁A���O����Ɗw�₪�قȂ鎟���i���W�ł͂Ȃ��j�ɂ��邱�Ƃ��A�^���Ɂu���o�v���w��E�����ɓO����Ƃ������̂ł������B�����������m���l��l��l���A�풆�̂��Ƃ��o���o���ɂȂ�̂ł͂Ȃ��A�A�т��Ă����Ƃ������ƁB�����āA���O�Ƃ̊W�Ō����A���ՂɌ[�֊����ɑ���̂ł͂Ȃ��A�����܂Ŋw��I�Ȏd���ɓO���邱�ƂŌ��ʓI�ɖ��O�ƂȂ��邱�Ƃ��ł���Ƃ������̂ł������B�t�Ɍ����A�w��ȊO�̂��̂ł��ʂ�����悤�Ȏd���Ɋw�₪�U���Ă��܂��̂́A�Љ�I�ȘQ��ł���Ƃ����B[�U�W]���̂悤�ȍl�����́A�s�풼�ォ�璘�����k��ŕp�ɂɏq�ׂ��Ă��邱�Ƃł���B�����āA���́u�[�֊����v�ւ̔ᔻ�I�ȃX�^���X�́A�����I�ɋg��Ƃ��ʒꂵ�Ă�����̂ł������B�g��̏ꍇ�A�u�[��

�����v���̂��̂ɑ���ᔻ�I�Ȕ����͌��o���Ȃ����A�I�[���h�E���x�����X�g�̌����u�������O�Ɍ��т���v�������ł́u�[�ցv�ɑ��Ă͔ᔻ�I�ł������B

�@����ŁA�ێR�́u�w��ρv���l�����ŋ����[���̂́A���̓����ɂ����āA�u�l�Ԃ��g�[�^���ɔc������v���Ƃ̑�����������Ă��邱�Ƃł���B���l�X�R�̔��l�̎Љ�Ȋw�҂ɂ�鐺���̒��Ɂu�l�Ԃ̊w�Ƃ��Ă̎Љ�Ȋw�v�Ƃ����������邪�A����ɑ��ĊێR�́u���X�̂悤�Ɋ��������v�Əq�ׂĂ���B[�U�X]

�@�ȏ�̂悤�Ȏv�z�ƕ��a���k�b��Ƃ̊W�������������̂ł͂Ȃ������B����Ӗ��ŁA�@

�ێR�͈ȏ�̂悤�Ȏv�z���A���H�Ɉڂ���Ƃ��ĕ��a���k�b��Ƃ̊ւ����������Ƃ�������B���Ƃ��A1948�N��12���ɍs��ꂽ���a���k�b��i�����͓��c��j�̑���ɂ����Ă��A�u�Љ�Ȋw�҂̃R�~���j�P�[�V�����v�Ƃ��u�Љ�Ȋw�҂̉��̒c���v���A�m���l�����O�ƌ�������ȑO�̏d�v�Ȗ��Ƃ��Ē�N���Ă���̂ł���B�܂��A���N�푈�u����́u�O���ѕ��a�ɂ��āv�ɂ����āA�ێR�͂�����u��̐��E�v�̐ϋɓI�����̉\����_�����B���A����͈���Ŕ�r�I���h�̃����o�[�������������s�̊w�҂ƁA�����̊w�҂Ƃ̘A�т������Ɉێ����Ă������Ƃ������Ƃ��q������̂ł������B�u��̐��E�v�̐ϋɓI�����݂̂Ȃ炸�A���k������ɂ�����v�z�I�ȑ���̐ϋɓI�������v��Ƃ������ӎ������ݎ���B�����ɊێR���u�m���l�̘A�сv��^���ɖ͍��������Ƃ������Ƃ̖����ł���B

�@�O�q�̒ʂ�A���a���k�b��̑g�D�ҋg������a�̖��ɑ���m���l�̘A�тƂ������Ƃ��\�z���Ă������A�����������ӎ����ێR�Ƌ��ʂ��Ă������Ƃ�������B�����āA�ێR���p�ɂɁu�m���l�̘A�сv��������w�i�ɂ́A�m���l�Ƃ��ẮA�w��Ɍg���҂Ƃ��Ă̐풆�̔��Ȉӎ������������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B

�@�܂��A�u�m���l�Ƃ��Ă̔��ȁv���u�m���l�̘A�сv�ւ̋�����]�ƌ��т��ƂƂ��ɁA�����Ɂu�m���l�̖����̖͍��v�ւ̊�]�Ƃ����т����̂������B�s�풼��ɂ́u�w�ҁv�Ƃ��u�m���l�v�Ƃ������݂͂��܂��������Ă͂��Ȃ������B�������Ă��Ȃ����炱���A�m���l�̖����̖͍����^���ɍs����B

�@���̌��ʁA�u�m���l�Ƃ��Ă̔��ȁv���u���a�v�ւ̈ӎu�ƌ��т��B�m���l�Ƃ������͈̂�̉��ŎЉ�ɍv���ł���̂��Ƃ����ӎ��Ƃ���͕��a�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӎ����������邱�ƂŁA���a���k�b��ɂ�����m���l�̘A�шӎ����ۂ���Ă����Ƃ����Ă������낤�B[�V�O]

�@�����ČJ��Ԃ����A�u�m���l�Ƃ��Ă̖����v�ς̑��Ⴀ�邢�́u���O�ρv���A��X���a���k�b��̕���ɔ����ȉe�������^���邱�ƂɂȂ�B

�Q�|�P�|�R�D�I�[���h�E���x�����X�g�Ɛ���_�I���z

��قǂ��A�g��̗��ێR�̔����Ō����Ƃ���A���̎����̊ێR�̎v�z�̓����Ƃ��ċ�������̂͂�����u�I�[���h�E���x�����X�g�v�ւ̔ᔻ�ł���B�O�q�̂悤�ɁA�I�[���h�E���x�����X�g�ƁA������Ⴂ����Ƃ̑Η��Ƃ��������̂͐��v�z�j�����̂Ȃ��ł́A��r�I�悭���グ������̂ł���B�����ł́A�ێR�����̓����A�I�[���h�E���x�����X�g�ɑ��Ăǂ̂悤�Ȏ����q�ׂĂ����̂��Ƃ����_���܂��m�F����B�������Ȃ���A�v�z�I�ɂ͕������Ă����Ƃ��Ă��A���ە��a���k�b��͐���I�E�v�z�I��������z����`�ň�v�����������o���Ă����B

�@�O�q�̂悤�ɁA�s�풼��ɕ���������O�́u�����l�v�����́A�u���`���Ɓv��u�������Ƙ_�v����Ă����B���Ƃ��A���{�\���́w���E�x�̑n�����ɂ����銪���_���ŁA���`�̍Č����Ƃ��Ă����B�����������ێ�_�d�̎v���ɑ��āA�ێR�́u�w����N�w�ɑ���シ�ׂ肵���u���`�v��u�����v�v�ƈʒu�Â��A�I�[���h�E���x�����X�g�ɑ��Ă͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B[�V�P]

�c�I���A���R���Ȃ����ɒ[�Ȃ鍑�Ǝ�`���͂̑ޏ�̂��Ƃ��āA�����E�o�ρE�����̂�����ʂň�ĂɃw�Q���j�[���������Â�����́u���R��`�ҁv�����ɂ��Ă��A���Ƃ�蔪�E��܈Ȍ�̌��ς͕��X�Ȃ�ʋ����ł������Ƃ͂����A�ޓ��́A������Ȃ��Ĕނ�́u���肵�悩�肵���v�ւ́\�\�����������f�B�J���Ȍ`�Ԃł́\�\���A�ƍl���邱�Ƃɂ���āA���Ƃ̐V���ȋύt��Ԃ��r�I�e�ՂɂƂ���ǂ������ł����c

����������������ւ̔ᔻ�͑O�q�̒ʂ�g��ɂ�������ԓx�ł���B�����āA�I�[���h�E���x�����X�g�́u���肵�悩�肵���v�ւ́u���A�v�Ƃ����ᔻ���ꎩ�̂��A������x�I�Ă����ƌ�����B��܂��Ɍ����āA������̒m���l�͓V�c���i��̗�����Ƃ��Ă������A�g�c���t�ŕ����߂��c���k���Y�́A�������ƂȂ��Ă������璺����ɑ��āA���璺��́u���E�l�ނ̓��`�I�Ȋj�S�ɍ��v����v���̂ł���u���R�@�Ƃ������ׂ��v���̂ƕ]���Ă����قǂł���B[�V�Q]

�@�ȏ�̊ێR�̔ᔻ�͕��a���k�b��ɎQ������ȑO�̔����ł��邪�A���a���k�b������������ڂ̐������o��������������x�ɗ�ȋ�����ᔻ���Ȃ��Ă���B

�c��̖����Ȍ�́u�ߑ㉻�v�͒m���K���ƍ�����O�Ƃ̊Ԃɔ��ȃM���b�v����������Ȃ����Ǝv���܂��B�m���K���������l���Ă݂�ƁA����Ӗ��ł̓��[���b�p�̃C���e�������ɂ��Ă������悤�ȃe�[�}���A��͂�₦�����{�̃C���e�������ɂ��Ă������Ǝv���܂��B���Ƃ����O�Ƃ��̎v�z�I���x���́A�����̃��[���b�p�̐����ɔ䂵�Ă��������Ēp���������Ȃ��B����̖����I�Ȑl�ԂƂ����Ă���l�́A���{�̍ŋ߂̃E���g���E�i�V���i���Y���������Ȍ�̍��ƂȂ����Љ�̐��̕K�R�I�Ȕ��W�Ƃ��ďo�Ă������̂��Ƃ������Ƃ��A�ǂ����Ă����F���܂���B�Óc���E�g�搶�Ȃ�������ł��ˁB���Ă͓��{�͂����Ƌߑ㉻����Ă��������A����������s�ӂɗ��\�ȌR����E�����o�Ă������̂����炱���������ƂɂȂ��Ă��܂����B�ȑO�́A���{�ɂ����R�����������ᔻ�I���_���������Ƃ������Ƃ��������Ă���܂��ˁB�Ȃ������̃C���e���������������������������Ƃ����_���ʔ����̂ł��B�������ɒm���l�̏Z��ł������E�͊ϔO�I�ɂ͂��Ȃ�ߑ�I�������̂ł����A���������ϔO�̐��E�͈�ʍ����̐������K�肵�Ă���u�v�z�v����͉��������ւ������Ă��āA�����������̂��̂̋ߑ㉻�̒��x�Ƃ̊Ԃɔ��ȕs�ύt���������B�Ƃ��낪�m���Љ�ɏZ��ŁA���̎Љ�̋�C��m���Ă������l�ɂ́A�ǂ����Ă��ŋ߂̐_������I�t�@�V�Y���̏o�����˔����ۂƂ��Ă����~�߂��Ȃ��B�c���͂ނ���t�ɂ��������l�̏Z��ł������m���Љ���ʂ̎Љ�Ȃ̂ŁA��ʂ̍����w�͑S������Ɗu�₳�ꂽ���ƎЉ�ӎ��̒��ɂ������B�c�ڂ��͖����I�Ȓm���l�Ƃ����悤�Ȑl�́A�d�b�w�I�Ȉӎ��Ƌ��ʂ������̂������Ă���Ǝv���B�܂胊�x���������f���N���e�B�b�N�łȂ��B���������d�b���x�����Y���͍����I�Ȋ�b���Ȃ������̂Ŗ��͂������̂���Ȃ����Ǝv���܂��c[�V�R]

���̂悤�ɁA������r�I���ł������ێR�̋�����ɑ���ᔻ�͌��������̂��������B�����Ă����������ӎ��͈�l�ێR�̂��̂Ƃ����킯�ł͂Ȃ������̂ł���B

�܂��A�ʏ�̏ꍇ�A���a���k�b�����鎞�ɂ́A�u�v�z�I�ɂ�����I�ɂ����̍L���m���l�W�c�v�Ƃ������\���̂��������~�X�U�������B�������Ȃ���A�������ׂ����Ƃ́A�u�v�z�I�v�ɂ��u����I�v�ɂ����̍L���Ƃ������Ƃ́A���ꂾ���Η��_�������Ƃ������Ƃł���B���x���q�ׂĂ������Ƃ����A�����̒k�b��Ƌ��s�̒k�b��Ƃł͎v�z�I���͋C���傫�����ƂȂ�B���Ȃ�ڋ߂Ȍ������ł��邪�A�����̒k�b��̃{�X�͈��{��a�҂ł���A���s�̒k�b��̃{�X�͐i���h�̖���ł������B���������v�z�I���͋C�̒��ŁA�ӌ��̈�v�����邱�Ƃ͍���Ȃ��Ƃł���A�ێR����A�v�����m���l�͈ӌ��̒����̂��߂ɉ��x�������Ƌ��s�Ƃ��������Ă���B�܂�́A�傫���킯�āu�v�z�I���فv�E�u����I���فv�E�u��ԓI���فv�Ƃ������t�@�N�^�[�����G�ɗ��ݍ����Ȃ���k�b��̒��ɑ��݂����A���x���̐������o�����Ƃ������Ƃ��d������K�v������B

�@

�Q�|�Q�D�@���{�\���ƃI�[���h�E���x�����X�g

�@�����A��g���X�̎G���w���E�x�́u���S��v�̓��l���Ƃ��ďo���������Ƃ͑O�q�����B�����āA���́u���S��v�͏��X�Ɂw���E�x���痣��Ă������ƂɂȂ�A�w���E�x�͓���30�ォ��40����x�̎�肪���̎��M�҂̒��S�ƂȂ��Ă����B�����āA���́u���S��v�́A�u������v���������āA1948�N��7���Ɂw�S�x��n�����邱�ƂɂȂ�B���́u�S�v�O���[�v�́A���̎Q���҂̂قƂ�ǂ��I�[���h�E���x�����X�g�Ő�߂��Ă���A���k��̉���Ƃ��d�����Ă���҂������B

�@�Ⴆ�A�u�S�v�O���[�v�ɂ͈��{���n�߂Ƃ��āA�V���S�E����M�O�E�c���k���Y�E�a�ғN�Y�E���ҏ��H���āE������q�炪�Q�������̕ێ�_�d���`�����Ă������B[�V�S]�u�S�v�O���[�v�͂����v����ɂ��A���́u�S�v�̊������@�͎�ɂӂ�����Ƃ����B��ڂƂ��ẮA�u�푈�ӔC�v�̖��B�u�S�v�O���[�v�̎Q���҂͔s�퓖���ł����Ȃ�N���ł���A�ڋ߂Ȍ�����������u��搶�v�ƌĂ��ׂ��l�����ō\������Ă����B���́u��搶�v�́A�u��搶�v�Ȃ�Ɂu�����������܂��������v�Ƃ����l���͂������̂ł���B[�V�T]�����āA��ڂɂ́A���̔M�ɕ������ꂽ�悤�Ɍ����������I�����ɑ���[���ȕs�����������B[�V�U]

�@�����ł��邩��A���́u�S�v�O���[�v�ɂ͗Ⴆ������ł����Ă��푈�ɕ֏悵���悤�Ȑl�͎Q�����Ă��Ȃ��B����ɁA���H�I�ɐ��̕ێ�v�z���Č����悤�Ƃ���l�X���Q���͂��Ă��Ȃ������B���ꂪ�A�O�q�̓�̓��@���炭��Q���҂̍\���ł���B�ł��邩��A�s�퓖��53�̖��씎��A�������s�퓖��57�̍P�������A���́u�S�v�O���[�v�ɂ͎Q�����Ă��Ȃ��̂ł���B

�@�ȏ�̓_�܂�����ŁA���{�𒆐S�ɕ��k��Ƃ̊֘A�������Ă������Ƃɂ������B���{��1883�N���܂�ŁA�s�펞��62�Ƃ����N��ł���B���{�͐�㕶����b��w�K�@�̉@���߂Ă���B���̈��{�����k��ɎQ���������������́A�g��̔M�S�ȗU�������������炾�����B�����͕��k��ɎQ�����Ă���A2�E3�N�̊Ԃ͕��a���ɔ��ɔM�S�ł���A���k��̎咣�ɂ���{�I�ɂ͓��ӂ��Ă����ƌ�����B�Ⴆ�A���k��S�ʍu�a�Ȃǂ̕��a�l������ł��o�������Ƃɂ��A�ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B[�V�V]

�@�c�������傭���E�̕��a�Ƃ���Ɍq������{�̕��a�Ƃ́A���卑�̑R�Ƌْ��Ƃɂ���Ă͖]�܂ꂸ���āA�����̑Ë��Ɠ����Ƃɂ���Ă̂݊��҂�����̂ł���B�������X�́A�����̑Η����I�ǓI�Ȃ��̂ƌ������āA��ɗ��������g���w�߂Ă��̋��ʂȗ��Q�����o���āA���Ë������������邱�Ƃ�M�]����ƂƂ��ɁA�A�����J�͒P�ƍu�a�Ń\�A�͑S�ʍu�a�ł���A�P�ƍu�a�����A�����J�ɖ������ă\�A��G�Ƃ�����̂ł���A�S�ʍu�a�����\�A�ɗ^���ăA�����J��G�Ƃ�����̂��Ƃ������Ƃ��A�ȒP�ɂ��߂Ă��܂������Ȃ��̂ł���B

�@�ȏ�̔����́A����Ӗ��ł����Ε��k��̌������������̂܂܌J��Ԃ��Ă���Ƃ�������B���̓������͒��ɂ����Ă��A�u���E���a�̍��{�͕ă\�̑Η��v�ɂ���A�u���ɓI�ɂ��̋�����W���ʁv�悤�ɓw�߂�u���a���k�b��̏����ɑ�̓����v�Əq�ׂĂ���B[�V�W]���{�́A���̌�A���k��u�O���ѕ��a�ɂ��āv�\���A�T���t�����V�X�R�u�a�����ꂽ���Ƃ����l�̎�|�̕��͂��q�ׂĂ���B�S�ʍu�a��ČR�����咣���A���a���ƁE�������Ƃ��咣���Ă���̂ł���B���������Ӗ��ł́A���{���g�́u���a�_�v�ɂ���قǂ̓Ǝ���������킯�ł͂Ȃ��B

�@�������A���̂悤�Ɉ��{���g�͕��k��̌��������ɉ������������ێ��������A���k��ɑ���ւ����ɂ́A����Ƃ͈قȂ�ʂ����݂��邱�Ƃ��������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����ł܂��A���ڂ��Ă����ׂ��_�́A�O�q�́w�S�x�n���̎����ƁA���k����̎������قړ������Ƃ������Ƃł���B�����̉�z�ɂ��A���k��̐����ȃ����o�[�����肵���̂́A1948�N��11��15���ł���B[�V�X]�܂�A���{�͂قړ������Ɂw�S�x�Ŏ��M���A���k��ɎQ�������̑�\���߂��Ƃ������Ƃł���B�u�S�v�O���[�v�ƕ��k��Ƃł́A���悻���̎v�z�w�i�͈قȂ�B��قǂ��q�ׂ��Ƃ���A�u�S�v�O���[�v�͐��̍��h�I�ȕ����ɔᔻ�I�ł������B���ۈ��{���g���A�u���a���̏W���ɌĂꂽ���A�����ɏW�܂����J���ҕ��̋C�������\�A���S�����₤�ȕ��a�̋��тɂ́A����������ł��Ȃ������B�v�Ɖ�z���Ă���B[�W�O]

�@�����Ă܂��A��ɕ��k��̑S�ʍu�a�_�ɗ��_�I�Ȕᔻ�������Ă�������M�O���u�S�v�ɎQ�����A�قړ�����ł��蕽�k��ɎQ�����閖���P�����u�S�v�ɂ͎Q�����Ă��Ȃ����Ƃ������[���B���ہA����͕��k��̑����쐬�̓��c��̒��ŁA�����̑�O�g�D�̕K�v�����J��Ԃ��������Ă��邱�Ƃ�����A�قړ�����Ƃ͂������{�Ɩ���Ƃł́A���̎v�z�X���ɍ��ق�������B

�@�����Ă܂��A���{�̉�z�ɂ��ƁA���k��ɔM�S�ɗU�����g��̎v�z�ƍs���ɂ́u���ӂ����˂�v�Əq�ׂĂ���B[�W�P]�g��̎v�z�I�Ȕw�i�Ɋւ��Ă͑O�q�����Ƃ���ł���B�����āA�g��y�єނƓ����̐��̊�g���X�̒��҂����Ƃ́A���̎v�z�X��������Ă���Ƃ�����z�����Ă���̂��O�q�̒ʂ�ł���B�����ł����u���̊�g���X�̒��ҁv���A�ǂ��������l�X�Ȃ̂��A��������܂ł��Ȃ��ł��낤�B�����āA�ێR���������̐���̒m���l�����́A���̈��{��̐���ɑ���ᔻ�ӎ�������Ă����̂��O�q�����B

�@����ɊێR�̉�z�ɂ��ƁA�S�ʍu�a���n�߂Ƃ������a�l�����������������������������A���k������Łu�����肳��肪�o�Ă����v�B[�W�Q]�����āA�����̉�z�ɂ��ƁA�u���{�\���A�a�ғN�Y�A�c���k���Y�v�Ƃ������I�[���h���x�����X�g�����́u�P�ƍu�a�ɍ����]����^���Ă����v�B[�W�R]���ہA�������ŁA�c���k���Y��Óc���E�g�A��ؑ�ق�͒P�ƍu�a�̈Ӌ`��F�߁A���k����Ă���B

�@���̂悤�Ɍ��Ă���ƁA���{�ƕ��k��Ƃ̊ւ��A���{�ƊێR��v��A����Ƃ������l�����Ƃ̊W�������Ă���B�܂��A���{�ƕ��k��Ƃ̂������Ɋւ��ďq�ׂ�ƁA�u���a�v�����߂�Ƃ����_�ł͈�v���Ă��邵�A�푈�ɑ���O�ꂵ�������������{�����k��ɎQ���������@�̍ł��傫�Ȃ��̂ł������낤�B�����āA���k��̑�\���Ƃ��������A���k��̌����������q�ׂĂ����Ƃ����̂������͓������Ă���̂ł͂Ȃ����B�������Ȃ���A����I�ȑ���E�v�z�I�ȑ���ł͑傫����������Ă���Ƃ����_���܂������ł��邵�A�u�S�v�O���[�v�Ɣ�ׂĂ݂邱�Ƃł���w�͂����肷�邾�낤�B������v����������A��X�܂ŕ��a�^���ɃR�~�b�g���Ă����������o�[�ł���A�������炱���������v�z�I�ȑ��l���ƍ��ق�����ꂽ���̂����k��̎��ۑ��ł������̂ł͂Ȃ����B

�@�ȏ�̂悤�ɁA���{�ƕ��k��Ƃ̊ւ��A���邢�͈��{�Ɩ����v�쓙�̒k�b�����Ƃ̊W�́A���悻���`�I�Ȃ��̂ł������Ƃ�����B���{�͕��k��̂��Ƃ���z���Ĉȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u���̉�ɂ���Ď����V���ȗF�邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂́A�N��␢��̊u����ɂ���邪�A���̂��̉�̎�̐��̕s�����匴���ł������낤�v�B�u��̐��v��S�ʓI�ɔ����ł��Ȃ��A���r�o�����g�Ȋ�������������̉�z�́A���{�ƕ��k��Ƃ̊W���ł��I�m�ɕ\���Ă���̂�������Ȃ��B

�Q�|�R�@�v����E���������Y�ƕ��a���k�b��

�@�v�����1910�N���܂�A�s�펞�ɂ�35�̎��m���l�ł������B[�W�S]���܂ŏq�ׂĂ����ێR����{�Ƃ͂܂��قȂ�v�z�X���������A���k��̎v�z�I���l���̈ꗃ��S���Ă����ƈʒu�Â��邱�Ƃ��ł���B���������Ӗ��ł́A�ێR����{�Ƃ͂��ƂȂ鎖��Ƃ��Č��ł���B

�@���_���猾���A�s�펞��35�Ƃ����Ⴓ�̓_�ł͊ێR�Ƌ��ʂ��镔��������B�܂�A����I�ȑ���Ƃ����_�ł������ł��邵�A�ێR����Ɠ��l�v����A���k��̎����I�ȓ�����Ƃ��ē����Ƌ��s�̊Ԃ���������Ƃ��������������Ă���̂ł���B�����āA�v�z�I�Ȕw�i�Ƃ����_�ł́A�v��͂����H�I�ȕ��a�^�����u�����Ă����B��N�A�v��́u�s����`�̐����v���L���A���쓬����x�E�@���Γ����A60�N���ہA�ו��A�ɂ��ւ���Ă������ƂɂȂ邪�A�����������u���H�I�ȁv�^�����d������X���͔s�풼�ォ��v��̒��ɂ͑��݂����B

�@����Ɍ����A�v��̂����������u���H�^���v���d������u���͐풆�̌o���ɋ��߂�ׂ��ł��낤�B�v��͓��l���w���E�����x��T���V���w�y�j���x�̊֘A�Ŏ����ێ��@�ɂ��A���������Ƃ����o���������Ă���B��N�̉�z�ł́A�u�ߕ�����Ė��i�炦����A�^���ɐg�����悤�v�ƌ��S�����Ƃ����B[�W�T]���邢�͋����쎖���ʼn^�����o�����Ă���̂��傫���ł��낤�B���̂悤�ɁA�����쎖���A�w���E�����x�E�w�y�j���x�E�����o���Ȃǂ���ՂƂ��Đ��̋v����̊������n�܂����ƈʒu�Â���̂͊ԈႢ�ł͂Ȃ��ł��낤�B

�@�ȏ�q�ׂĂ����Ƃ���A�v��͂��̐��U�ɂ����Ĉ�т��ĕ��a�^���┽��^���A���邢�͎s���^���ɍS���Ă������m���l�ł���B���݂ɂ����āA�v��́u�s���v�̗��ꂩ��s�������m���l�Ƃ������]�����Ȃ���邱�Ƃ������B���̔��ʁA���a�^���ɂ���т��ăR�~�b�g�𑱂��Ă������B

�@����������Ȃ�A�u�s���^���v�̑��ʂƁA�u���a�^���v�̑��ʂ̓�d����������m���l�ƌ������Ƃ��ł���B�����āA�v�삪�u���a�^���v�Ɋւ�肾�����̂́A�s�풼�ォ��ł���A�u�s����`�̐����v���L���āu�s���^���v�Ɋւ�肾�����̂́A�x�E�@���Ή^������60�N���ۂɎ��闬��ł���B

�@�������A�u�s���^���v�Ɓu���a�^���v�̓�d���Ƃ����\���͐��m�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�ނ���A���҂͏d�Ȃ荇���Ă�����̂ƈʒu�Â��邱�Ƃ̕����K�ł���B�����āA��q���邱�Ƃł��邪�A�v��ɂ�����u�s���^���v�Ɓu���a�^���v�Ƃ́A�v��ɓ��݂��鍪�{�v�z�ɒ��ڂ����ꍇ�A���̍��͓���ł���ƈʒu�Â��邱�Ƃ��ł���B���̍��{�v�z�ɂ�������́A���ꂱ���O�q���������쎖���Ȃǂ̐풆�̑̌��Ȃ̂ł������B

2�|3�|1�D���W�X�^���X�̎v�z

�@�����쎖���́A����Y�@�w�̑��K�C�����̍ߌY�@��_�̎v�z���E���炪�댯�v�z�ł���Ƃ݂Ȃ��A1933�N�A�����̔��R��Y�������A�����⋳��������đ����x�E�����ɂ��A�����̒���w�Y�@�ǖ{�x�ւɂ������Ƃ���n�܂�B

�@���̏����ɑ��āA�@�w��������������E�����肵���B�w�������́A���̑��ɑ��鏈���ɐ^�������甽�Ή^�����s�������A�^�����̂͌Ǘ����A�@�w���������S�������E����Ƃ��������̌�������������ŏI�����Ă��������̂ł���B[�W�U]

�@���̓����A�v��͋��s��w�̎O�ł���A���_���T�����g�ł��邽�߁A�u�@�w���̊w���^�����x���͂��邯��ǂ��A���S���͂̈�l�ɂȂ��đފw�������Ă܂ł��������ӎv�͂Ȃ������v�B[�W�V]�����̕��w���̑��Ƙ_���̐��тɑ����d�́A���ɏd�����̂�����A�v��͑��_�ɏW���������ł������悤�ł���B

�@���_�������ɂ������āA�v��͖����_���e�[�}�ɂ��悤�ƍl���Ă����B���̖��ӎ��́A���{�ɂ����ẮA�u�����I�l�P�ʂ��ߑ�I�C�Ӓc�́A�������ЁA���邢�͌_��g�D�Ƃ������Љ�W�c�����Ƌ@�ւ̓�����r���āA����A���l�Ȏp�ŏo�Ă��Ă��Ȃ��v�B�ł��邩��A����������ߑ�Љ�̐����Ɩ����̔��W�Ƃ̊W�ׂ閯���_����\�z���Ă����炵���B[�W�W]���_���炢���A���{�ɂ����āu�ߑ�I�C�Ӓc�́v��u�����I���Ёv�A�u�_��g�D�v�����Ƌ@�ւ̓����ɕ������ƂȂ��A���W�X�^���X�̌`�ŏo�����邱�Ƃ��Ȃ������Ƃ������ӎ��͋v��Ɉ�т������̂ł���B

�@���Ƃ��A1930�N��O���̊w������̖��ӎ����A��N�̋v��Ƃǂ̂悤�Ɉ�т��Ă���̂��͈ȉ��̔���������킩��B[�W�X]

�E�E�E���{�̈�Ԃ̐����I�A�����I�n�����́A�����\�͂̂Ȃ����甭���Ă���̂ł͂Ȃ����B���R�͎��R�ł��A�����̔w�i�������Ȃ����R������A�����\�͂̂Ȃ��W�c��l�����Ƃ��炠�Ƃ��猻��āA���R�̒D������������L���Ă���B�c�h�C�c���̌l�̎����͓��{�ɂ��蒅������悤������ǁA�����Ƃ����̂́A��͂�Ƃ⑺�⒬�̎�������n�܂�Ȃ��Ɩ{���ɂ͂Ȃ�Ȃ���ł��E�E�E

���̔����́A1996�N3�����w�L����]�x�f�ڂ̕��͂̈ꕔ�ł���B�����ł��A�u�����v��u����v��w�i�Ƃ���g�D�������Ȃ����{�̕����I�E���j�I���ꐫ����������Ă��邱�Ƃ��킩��B���킹�āA�w������̋v��̖��ӎ��Ƃ������ɐڑ�����Ă��邱�Ƃ𗝉�����̂͗e�Ղł��낤�B

�@�ȏ�̂悤�ȁA��N�ɂ܂ň�т������ӎ����������v��ł��������A�O�q�����悤�ɁA�����͋��厖���Ƃ͋���������Ă����B���̋v��̈ӎ����傫���ς��_�@�ƂȂ����̂́A�����E���鋳���S�����w���Ɏ��E��������@�w���w�����ւ̏o�Ȃł������B���̑��ɂ͂Q��l�ɂ��̂ڂ�w�����������l�ߏ�ԂŎQ�����A���E������𑼂̖@�w�����������݂͂Ȃ���A�����̋{�{�w���������̂悤�ȗL���Ȍ��ʂ̈��A���s�����B

�@�E�E�E�����E�͖@�w�������c���̗p����������Ȃ��Ȃ����w�����N�ɂ�������Ō�̋����i�ł���B�����͂��̂悤�ȍs���ł������N������ł��Ȃ��Ȃ�����͂�[���p�������Ă���E�E�E[�X�O]

�@���̐������ǂ܂�钆�A�w�����J����Ă��鋳���̎���Ƃ���ŁA�w�������̂ނ��ы����������Ă����Ƃ����B[�X�P]

�@���̑���T�����Ă����v��́A���_�ɏW�������厖���Ƃ͋�����u���Ă����p�������߁A�^���ɗ͂����邱�ƂƂȂ�B���̎��̐S���͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł������B

�E�E�E����͑��Ƙ_���ǂ���̘b�ł͂Ȃ����B�����ɂ̓}�X�v����������w�ł����Ȃ��Ȃ��Ă��܂������Ɍ�������������̂Ƌ���������̂Ƃ̂ق�Ƃ��̑Θb�A�ق�Ƃ��̊w�т������������Ă���ł͂Ȃ����B���̐��_����݂����点�邽�߂ɂ́A����w���Ƃ��Ĉ����������Ă���ׂ��ł͂Ȃ��E�E�E[�X�Q]

�@�������ċv��͋��厖���ɑS�͂𒍂����ƂɂȂ�B���ʓI�ɂ́A�O�q�����悤�ɁA���̊w�������̉^���͏I�����Ă����A�ڂ��������ʂƂ������͓̂����Ȃ������B�v��́A�����\�肵�Ă��������_�ł͂Ȃ��A�w�[�Q�����e�[�}�Ƃ������Ƙ_���������đ�w�𑲋Ƃ��邱�ƂɂȂ�B

�@�������Ȃ���A�v��ɂƂ��Ă��̋��厖���́A���̎v�z�`���ɂ����ďd�v�Ȍ_�@�ƂȂ����B���厖���́A�Ȍ��Ɍ����A�u�w��̎��R�v�̂��߂̓����ł������B���Ƌ@�ւ��A�{���N���ׂ��ł͂Ȃ��u�w��̎��R�v�m�ɐN�Ƃ������Ƃɑ���ᔻ�I�ӎ����v��̒��ŐA���t������B�������A����ȏ�ɋv��ɂƂ��đ傫�������̂́A��w�ɂ�����u�A�w�̎��R�v�̌����ł������B��N����z���ċv��́A�u�ڂ��͑�쎖���ő�w���̎��R�ɂЂ��ތ��ׂɂ��Ɋ��������܂����v�Əq�ׂĂ���B[�X�R]

�@�u�w��̎��R�v�Ƃ́A�{���A�u�����鎩�R�v�Ɓu�w�Ԏ��R�v�̓�ɕ�������B�������A�v��ɂ��A���{�̑�w�ɂ́u�w�Ԏ��R�v�ȂǑ��݂��Ȃ��B�u�w�Ԏ��R�v�Ƃ́A�u�A�w�̎��R�v�ł���A���Ƙ_�����o������w�����Ƒ�w�Ƃ��ĔF�肳���悤�Ȃ��Ƃł���B�������A��w�̎��R�ƌ����Ă�����������̎��R�ł��邵�A���̕Ј���̎��R�����̂��܂��܂Ȏs���I���R�ɂ���Ďx�����ď��߂ċ@�\������̂ł��낤�B[�X�S]

�@�����āA���́u���܂��܂Ȏs���I���R�v�Ƃ������̂����{�ɂ͌��o���Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�{���A�ߑ�Ƃ������̂́A�u����v�u�����v��w�i�Ƃ����u���R�v�ȑg�D�����Ƃ���h����ɑ��ăv���e�X�g����`�Ő��܂����̂ł��邩��ł���B�s�s��M���h�Ȃǂ́A���������u����v�u�����v�I�g�D�ł���A�{���̑�w�����̗�ɘR��Ȃ��B

�@�����Ƃ���A���{�ɂ����āA�����ɂ��āu����v�u�����v�������Ƃ���g�D�A����̏�ɂ��u�s���I���R�v�͐�����������̂��B�ȏ�̂悤�Ȗ��ӎ����v��̒��ŏ�������Ă������ƂɂȂ�B�����쎖�����v��ɗ^�������̂́A�ȏ�̂悤�Ȗ��ӎ��ł������B���̋����쎖���ł́u���W�X�^���X�v�̌o�����A��N�̕��a�_��s����`�̃e�[�[�ɑ傫�ȉe����^���邱�ƂɂȂ�B

�@���́u���W�X�^���X�v�̎v�z�́A1934�N�ɑ�w�𑲋Ƃ����v�삪�A���̗��N��1935�N�ɖ������̎G���w���E�����x��w�y�j���x�����邱�ƂɌq�����Ă����B�w���E�����x�́A�t�����X�̖������ɑ傫�Ȏ����Ĕ����������t�@�V�Y���̏��ł������B�����ł��̓��e�̕��͂܂łɂ͗�������Ȃ����A���厖���Ŕ|�������ӎ��ƒ����������̂ł������Ƃ����_���������Ă����B

�@����ɁA�v�삪��w�𑲋Ƃ����N�́A�q�g���[��������D�悵�����N�ł������B���̌�A���{�̓i�`�X�Ɩh������������ł����B���̎��A�v��́u���{�̏ォ�����o�������ɁA�����E��������O���Ȃ�����قǏ]���Ȃ̂��Ƃ��������A��������˂�����ꂽ�v�Ƃ����B[�X�T]�������������ӎ����܂��A��q���邪���̋v��ւƎp����Ă������̂ł���B

�@�����āA�O�q�����悤�ɁA�v��͂��́w���E�����x��w�y�j���x�̊֘A�œ��������B���̓����̌����ߎS�Ȃ��̂ł������B�������̏��v��͈ȉ��̂悤�ɉ�z���Ă���B

�E�E�E�x�@�̗��u�ꎞ��A�܂���̃V���o�́A�싞�ח��̑�`���E�`���s��̑呛���łˁB�����A�����Y�������A�e�x�@���O�������炢���A�����ƁA�^���C�����ق��������Ƃ���ǂ������ł���B�m�~�A�V���~�A�싞���ɂ������A���C��U���͑S�������ꂸ�A�Ђǂ����b�\�E�тŁA�ڌ��͂��ׂċ֎~�B�\�����炢�̕����ɓ�ܐl���炢�߂��܂�ĐQ��̂ł�����A�ꕔ�͂܂��ɗ����Â��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̏�A����������蒲�ׂ��Ȃ��u�^���ɍ��킳���킯�ł�����ˁE�E�E[�X�U]

�@���̌�́A���a������A��㏗�q�o�ϐ��w�Z�ŋ��������Ȃ���A�풆���߂������ƂƂȂ�B���̓����A�v�삪�t�@�V�Y���ɒ�R���钆�ŁA�Â�悤�ɓǂ̂��A�W�����E�f���[�C�ł������B�f���[�C�́w�_���w�x��w���R�ƕ����x�w�N�w�ƕ����x�w�V���l��`�x�ɐ[���e�����ꂽ�B���̃f���[�C����A�v��͖{���̌l��`�Ƃ������̂��z�����Ă����B

�@�v��ɂ��ƁA���{�ɂ����ẮA�u�l��`�v�́u�l�G�S�C�Y���v�Ɖ��߂��ꂪ���ł��邪�A�{���́u�l��`�v�́A�u���l�̐g�ɂȂ��čl���A���l�𗝉����A���l�Ƌ����̍s�����l���o���ԓx�ɂ���Ď����̌���[�߁A�Ђ�߂�X�^�C���v�ł���A�u���҂ւ̗����Ɗ��e�v�������X�^�C���ł���B����ɂ��킦�āA�u�Љ���˂ɐV�����`���������̂��l��`�ł���v�Ƃ����B[�X�V]

�@�ȏ㌩�Ă����悤�ɁA�풆�̋v��̑̌��͗l�X�ȃ��x���ŋv��ɉe����^�����B�Ƃ�킯�A�����쎖����w���E�����x�w�y�j���x�̔����͑傫�Ȍ_�@�ł������B���̂悤�ȑ̌���|�����v�삪�A�u���v�ɏo����Ĉȍ~�̋O�Ղ����߂Ō�����B

�Q�|�R�|�Q�D���a�_�Ǝs����`

�@�v��́A�ǂ̂悤�Ȏv�z�������āu���v�ƑΛ������̂��낤���B��ڂ́A�t�@�V�Y���ɒ�R���������v��ɂƂ��āA��O�����Ƃ��ȒP�ɐ��{��V�c�Ƃ������u��́v�g�D��l�ɒǐ����Ă��������Ƃł���B����ɂƂ��Ȃ��āA��O�Ƃ������̂ɑ傫�Ȋ��҂������ʁA��O�ɑ���^�`��悵�Ă������B���Ƃ��A�v��͐�㒼����ȉ��̂悤�ɉ�ڂ��Ă���B

�E�E�E�Ƃɂ����A�ォ��̗U������͂̊�F�̓����ɏ]���Ȃ���A����ɉ����ă��m�������A�s��������{�l�̑吨�ǐ��I�Đ��́A����ȑ�s��ɂȂ��Ă��A�V�c�ُ̏��ŃP��������̂ł�����A���܂�ς���Ă��Ȃ��B�V�c�ُ̏��œˑR������v�ŁA�푈�ɓ���A���܂܂��ُ��ŋ�����v�ŁA�P����������{�l�̎v�l�l���A�s���l�����ǂ��l����̂��B��������߂邽�߂ɂ́A�ڂ��͂����l����Ƃ����ԓx���܂��o�������v�����̂ł��B�Ƃɂ����ڂ��́A��O�́A�ォ��w�����ꂽ�^���̌������������A�v���I��O�Ƃ��Ă܂�܂�M������C�����ɂ͂Ȃ��Ȃ��Ȃ�Ȃ������͎̂����ł��ˁB[�X�W]

��_�ڂ́A�ォ��̎w���ɏ]���ȑ�O�ł͂Ȃ��A�e�l�����m�Ȗ��ӎ������ƂƂ��ɁA���̘A�т�͍�����Ƃ������̂ł������B

�E�E�E�݂�Ȃ��A�߂��߂�������̖��ӎ���l�����������悤�ɂ���B���ꂩ��A���l�̈ӎ���l�����̗�����[�߁A��ň�v�����l�����Ŏ��s�Ɉڂ��Ă����B�u�s���̈�v�v�����������̑��݂̂ق�����l���Ȃ��ŁA�����܂ł��l�������̃��x���̖��Ƃ��Ĉ����Ă����B[�X�X]

����́A�����쎖���Ŕ|�������ӎ��Ƃ�͂茋�т����̂ł���B�u����v�u�����v�̑g�D��w�i�Ƃ����A�u���R�v�Ȍl���A�����̑��K���x�ɏ]���̂ł͂Ȃ��A�����I�Ɂu�s���̈�v�v�����߂Ă����B���邢�̓f���[�C�̉e���������Ƃ��ӂ݂�A�u���҂ւ̗����Ɗ��e�v�Ǝ����ƂƂ��ɁA�u���҂Ƃ̋����v��͍����邱�ƂŁu�l�v��F�����Ă����u�l��`�v�Ƃ������Ƃł��낤�B

�@���̌�A�v��͕��a���k�b��ɎQ�����A�v��Ǝ��̕��a�_��͍����Ă������ƂɂȂ�B�������Ȃ���A�J��Ԃ��q�ׂ�悤�ɁA�v��̕��a�_���܂��A�u����I�ȑg�D�v��f���[�C���̌l��`�̐ڍ��̒�����A���邢�͋����쎖���̑̌��̒����甭�����邱�ƂɂȂ�B�����Ă܂��A��q���邪�A60�N��ȍ~�̋v��́u�s����`�v���܂��A���̔��z�`�Ԃ͕ς��Ȃ����̂ł���B

�@�����āA�t�@�V�Y���ɒ�R�����v��ł��邪�A���̉�����ƂƂ��Ɂu�����v�̈ӎ����܂��������킹�Ă����B

�@�E�E�E�����푈�͏I������Ƃ���������́A���܂�Ȃ������B�������̌�A�푈���s�ɁA�ǂ����Ă����ƌ�����R�������Ȃ��������A�Ƃ������������Ƃ��炠�Ƃ��畬���o���Ă��āA�ڂ��͐S�̒ɂ݂ɔY�܂���܂����B��R�̑���Ȃ����������̒��́u���{�l�I�������v�ւ̉������[�����Ƃ������Ă��܂����E�E�E[�P�O�O]

�@�v��̉������[�����̂��������B���Ȏ��g�̒��ɑ��݂���u���{�l�I�������v���������邽�߂ɁA�O�q�̖��ӎ�������ɔ��W�����Ă������̂ł��낤�B���������Ӗ��ł́A�v��̐��̋O�Ղ��܂��A�v�쎩�g�������Ă����̂�������Ȃ��B

�@�܂��A�v��͔s�풼�ォ�狞�s�l���w���̍u�t�Ƃ��ĐV���������`������s������A���̎Љ�}���h�̍u�t�Ƃ��ĘJ���u�����������肵�Ă����B���̓�������A��̎Љ�}���h�̈ψ����ƂȂ��ؖΎO�Y�Ƃ��W�������Ă����Ƃ��������͎����I�ł���B���̌�A���������Y�̗U���ŕ��k��ɎQ�����邱�ƂɂȂ�B�v�삪���k��ɎQ���������ڂ̓��@�́A���l�X�R�����ɒm�Ȃ̃z���N�n�C�}�|���Q�����Ă������Ƃ������B

�@�O�q�̂悤�ɁA�v��̑傫�ȓ����͂��̎��H�I�ȉ^�����u�����Ă����Ƃ������Ƃł������B���ہA1949�N����1951�N�̊Ԃɂ����āA�u���h�Љ�}�Ɓw���]�x�̑S�ʍu�a�^���ɑS�͓������Ă����v�Əq�ׂĂ���B[�P�O�P]�������Ȃ���A�v�삪�P���Ȏ��H�����Ƃł������Ƃ����]���͂���������ʓI�ł���B�m���Ɏ��H�������d�����Ă����̂͒N�������F�߂邱�Ƃł��邪�A���̔��ʁA�u�푈�ƕ��a�v�Ɋւ��闝�_�I�ȕ��͂��������Ȃ������B

�v��́w���E�x��1949�N11�����Łu���a�̘_���Ɛ푈�̘_���v�Ƃ����_���������A�u���a�v�̖��Ɓu�v���v�̖���藣�����_��ł��o�����B�Ȃ����̂悤�Ȏv�l�l�����Ȃ����̂��A���邢�͂��̂悤�Ȏv�l�`�Ԃ����K�v���������̂��Ƃ����_�̔w�i�͈�͂Ō��y�����B���́u���a�v�Ɓu�v���v�Ƃ������e�[�[�́A���̌�̕��k��̐����ɔ��f����Ă������ƂɂȂ�B�ێR���u�v���ƕ��a�̖����͂�����Ɛ藣���ċc�_�������߁A�^���������߂Ȃ�����߂��Ǝn�߂Ď咣�����̂͋v�삳���������v�Əq�ׂĂ���B[�P�O�Q]�@�@�@

���́u���a�̘_���Ɛ푈�̘_���v�ɂ����āA�푈�ɑ���h���ςƂ����_����˂��A�u�\�͂̒���ɉ����Ē����ɖ\�͓I���������킦�邱�Ƃ́A�����܂Ŏ������邪�A�����ł́A���̒���ɓO���O���A��R���Ă䂭�v�Ƃ����ԓx�̕K�v�����q�ׂ�B[�P�O�R]����䂦�A�u�푈�ɑ���ϋɓI�����̊��o�v�ƁA�u�푈�̔����l��������M�O�v�ɗ��ł����ꂽ�A�g�D����ł���Ɛ����B[�P�O�S]

���̑g�D���܂��u�ォ��v�̂��̂ł͂Ȃ��B�푈�ɑ���s���]�E�͂́u�M�O�ɔ�����e�l�̎v�z�ƍs�����A�݂�����̈�A�̉^���Ƒg�D�����ʂƂ����`�Â��邩�A�����̉^���Ƒg�D���A���̖ړI�̂��߂ɗL���Ɋ��p���邩�ɂ���āA���a�̖h�g��̖������ʂ��̂ł����āA���̋t�ł͂Ȃ��v�i�T�_�A�M�ҁj�Ƃ����B[�P�O�T]

�܂�A�u�l�v���u���a�ɑ��鋭����]�v�������A�u����I�v�u�����I�v�Ɂu���҂Ƃ̋����v��͍����Ă����B���̌��ʁA�u������v�g�D���`������Ȃ���Ȃ炸�A�ォ��̎w���ɏ]���̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��������Ă���B���̎v�z���A�풆�̑̌��Ɋ�Â��v��̍��{�v�z�ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B

�܂��A�푈�ɑ���s���]�E�͂ɂ��I��R�̉^���̗��j���T�ς�����ɁA�u�����̉^�������ׂāA�ߑ�̎s���I���l����闧����d�v�ȓ��@�Ƃ��āA�o�����Ă��邩����A����͎s���I���a�̘_���v�Ƃ��āA���ʂ̂��̂ł���Ƃ���B[�P�O�U]

�����āA�푈�ɑ���ő�̗L���Ȓ�R���A�g�D���ꂽ�J���K���̃[�l�����E�X�g���C�L�ł���A���̒�R�^���ł���B[�P�O�V]�u�푈�ɑ���I��R�̉^���́A�����ɂ������āA���łȑg�D���l�����A�푈�̑g�D�Ɩ\�͂ɑR����g�D�Ǝ��͂��n�߂Ċl������v���ƂɂȂ�B[�P�O�W]

���̂悤�ȘJ���g�����A�푈�ւ̒�R������悭�Ȃ��Ƃ��邽�߂ɂ͂������̑O����������݂���B��ڂ́A�L�ĂȈ�ʖ��O�̒��ɁA�푈�ւ̑������L�����Ă���Ƃ������Ƃł���B[�P�O�X]

�@��ڂ́A�푈�ւ̍ő�ۗ̕ۂƂ��Ė𗧂��Ƃ��A�J���҂̑g�D�̍ł��d�v�ȔC���̈�ɑ�����Ƃ����_�̎��o���A�J���҂̒��ɍs���킽���Ă��邱�Ƃł���B[�P�P�O]���̂悤�Ȃ��Ƃ�O��Ƃ���A�푈�̊�@���[���Ȃ��̂ƂȂ��Ă����Ƃ��A�u���̓��@�⑼�̖ړI���s��̑���A�����͑Η����x�O�����āA�푈�ɑ���I��R�̉^���ɁA��v���ė����オ��p�ӂ��A��l��l�̘J���҂̒��Ɂv���܂��Ƃ����B[�P�P�P]

�@����Ɋ֘A���āA�u��v���ė����オ��v�Ƃ������Ԃ́A�u��l��l�̘J���҂̐[���F���ƌł����f���琶����̂ł����āA�w���҂ɂ�������ւ̓���̂��߂̍�����_��琶����̂ł͂Ȃ��v�i�T�_�A�M�ҁj[�P�P�Q]�����ɂ��A�g�D���܂�����A���̎w���҂̎w���ɂ���ĘJ���҂��ʖ��O�������悤�ȑg�D�ł͂Ȃ��A��l��l�́u����I�v�u�����I�v���f���A�L�ĂȘA�тƑg�D�ݏo���ׂ��ł���Ƃ����A�v��̎v�z���f����B

�O�ڂɁA�푈�̏����y�ыA���Ɋւ��闝�_�I�F�����J���҂̈�l��l�ɐZ�����A�J���҂̂��������s�����x�����鐢�_�̕K�v�������݂���B[�P�P�R]���̂��߂ɁA�푈�ɑ����R�̌������A���@�̊�{�I�l���̍ō��̕����Ƃ��Ċm�ۂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����B�����āA�l�Ԃ͐푈�Ɂu�\���t�����Ă���v�킯�ł͂Ȃ��A�u�����t�����Ă���v�̂ł���A���̏����̒T����������ł���B[�P�P�S]

���̒�R�̌����̊m�F���������ŁA�����̎���I�ȑg�D��h�q����K�v������ċv��͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂ�B

�@�E�E�E���ꂼ��̎���I�g�D�A�Ⴆ�ߑ�I����A�ߑ�I�J���g���y�т��̑��̑g���A�ߑ�I�w�Z�A�����͊w��̂悤�ȏ��c�̂��A���ꂼ�ꎩ�Ȃ̐E�\�ɉ����āA�푈�ւ̒�R�ƁA���a�̊m�ۂ̂��߂̉^����͋����W�J���鎞�A���a�̘_���́A���Ȃ���������L�͂ȕۏ�������ƂƂȂ�ł��낤�E�E�E[�P�P�T]

�����������l�������́A��́u�s����`�̐����v�ȍ~����т��Ă�����̂ł��邱�Ƃ͑O�q�����B

���_�Ƃ��āA�u���a�̘_���v��F�����A�u�푈�̘_���v�ɓO��I�ɒ�R���Ă�����͎̂Љ�I���݂ɂ���Ĉ�`�I�Ɍ��肳���킯�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł���B��������A�J���҂����畽�a�̖����ł���A�u���W�����K�������畽�a�̓G�ł��舫���̐��͂ł���Ƃ����u�����v�ȊO�́A�u���a�v�Ɋւ���V���Ȏv�l�̒n�����J���Ă���̂ł���B

�@�t�Ɍ����A���k������̂悤�Ș_����K�v�Ƃ��Ă����Ƃ�������B�Ƃ�킯�A���s���k��́u���h�v�I�Ȏv�l�̎����傪�����A�������k��Ƌ��s���k��Ƃ̊Ԃ̋c�_�ŁA�u���a�v�̖��Ɋւ��Ĉ�v�����邽�߂ɂ͂��̂悤�Ș_�����s���ł������B���������Ӗ��ł��A�v��́u���a�̘_���Ɛ푈�̘_���v�����k��ɗ^�����e���͑傫���ƈʒu�Â��邱�Ƃ͊ԈႢ�ł͂Ȃ��ł��낤�B

�@�����������A�u���a�v�Ɓu�v���v�������������āA�v�l���邱�Ƃ��A��͂�풆�̑̌����傫���e�����Ă����B

�E�E�E�����A���������l�������͂ڂ��ɂ�����̌o����ʂ��Đ[���Z�����Ă��܂����B�E�E�E���������Ȃ�ƁA�^���̎�̂́A�Љ�I���݂ɂ�錈��̘_�������ɗ����Ă͂����Ȃ��Ȃ�B�J���҂����畽�a�̖����ł���A�u���W�����W�[�����畽�a�̓G�ł���Ƃ����ӂ��Ȍ��������ł͂��܂�L���łȂ��Ȃ�̂ł��ˁB�����A���a�ɂ��Đl�X�̈ӎv��s���̓����傫���}�낤�Ƃ���Ȃ�A���ׂĂ̐l�X�������̑��݂�����������o����镽�a�_�Ƃ������̂��A��������f����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����B����́A�L���ȃt�����X�������̃X���[�K���u���j�e�E�h�E���N�V�����E�A�E�g�D�v���i������]�������s���̓���j�v�i���O�l�N�j���т��_���ł��������Ǝv���܂��B�ڂ��̐��ł́A���a�̂��߂̍s���Ƃ����̂́A�g�ɂ�������炸�h�Ƃ����A����Ύ����I�_�@�����Đ��藧�Ƃ�������ł��傤�E�E�E[�P�P�U]

�@�������Ȃ���A�����������u�v���v���u���a�v�̑O��ł���Ƃ����l�������₵�A�u���a�v��Ɨ��������Ƃ��đ�����v�l�l���͌����ē����̒m�I�̒��Ŏs�����Ă����Ƃ͌����������B���m�̒ʂ胆�l�X�R�̌��͂́A�u�푈�͐l�̐S�̒��Ő��܂����̂ł��邩��A�l�̐S�̒��ɕ��a�̍Ԃ�z���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����錾����o�����Ă�����̂ł���B

�@�����������A�푈�̍������l�Ԃ̐S�ɂ���Ƃ��������߂����āA�v��̓��f�B�J�������̃w�[�Q���w�ҏ�����l�ƈȉ��̂悤�ȑΘb�������Ƃ����B

�E�E�E�v�삳��A����ȊϔO�_�̃A�z�_���o�����Ȃ��܂ŐM���Ă���̂ł���

�@�E�E�E�ڂ��͏o���_�Ƃ��ĐM���Ă��܂�[�P�P�V]

�@�푈�ƕ��a�̖����A�Љ�̐���o�ϓI�����̖��Ƃ��čl���鏼���ɂ́A���悻�������̂Ȃ����ݒ肾�Ǝ~�߂�ꂽ�̂ł��낤�B

�@���̘_���̌�A�v��͎��H�����ɏ]�����Ă������ƂɂȂ�B�v��́A���̓����̂��Ƃ��ȉ��̂悤�ɉ�ڂ��Ă���B

�@�E�E�E�k�b��̒��łڂ��́A��͂���H�����h�̓���I�Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ������B�����Ƃ��A����ȑO���Ȍ���A�s���^���ɒ�������������̂ł�����A����͓��R�Ƃ����Γ��R�ł��傤�E�E�E[�P�P�W]

���������Y�̉�z�ɂ��ƁA1949�N��5���ɂ́A���łɓ����g�ƕ��k��Ƃ̋��͊W���`������������B���̓����g�Ƃ̘A�g�ɁA�������v��͑S�͂𒍂����B�v��ȊO�ɂ�������g��炪���S�ƂȂ��Ă����悤�ł���B[�P�P�X]���̂悤�Ɍ��Ă݂�ƁA�v��͎��H�^���ƂƂ����C���[�W�����ł͂Ȃ����ƂɋC�Â��B���̌���A���쓬����x�E�@���Ή^���A�w�����x�p�����Ή^���A60�N���ہA�ו��A�Ɓu�s���v�̗��ꂩ��̉^���ɎQ�����Ă������ƂɂȂ邪�A���̓s�x���_�I�ȍv�����ʂ��Ă���B���������Ӗ��ł́A���̓����A�u���a�̘_���Ɛ푈�̘_���v�Ő������@���A�u���_�I�F���𑫏�ɂ��Ď��H�^���v������Ƃ����e�[�[�����g�Ŏ��s�����Ƃ��l������B

�@�����āA���x���q�ׂ��Ƃ���A�v��ɂ�����u���a�_�v�Ɓu�s����`�v�́A�v��ɓ��݂��鍪�{�v�z�Ƃ�������̍�����o�Ă��Ă�����̂ł���B�������A���鎞���܂ŁA�v�쎩�g�͂��̂��ƂɎ��o�I�ł͂Ȃ������B�u�p�b�V�u�E���W�X�^���X�Ƃ������̂��������a�̘_���ł���B���ꂪ�ق�Ƃ��Ɏ��o����Ă����̂́A�E�E�E�Z�Z�N�Ȍジ���Ǝs���^�������Â��āA��������s���^���ƕ��a�^�������߂āA���W�X�^���X�Ƃ��Č��т��Ă���_�����o����āv�����炵���B[�P�Q�O]

�@�I���W�X�^���X�Ƃ��Ă̕��a�_�╽�a�^���Ǝs���^���̍��{�v�z�͓���ł���B�����āA���̃��W�X�^���X�̑O��Ƃ��āA�u����v�u�����v��w�i�Ƃ��鍑�Ƌ@�ւƑR�I�ȏ��W�c�E���g�D�̔������l������B�����������u����v�I�ȑg�D��n��グ��l�Ƃ́A�u���҂Ƃ̈�v�v��u���҂Ƃ̘A�сv���u�����A���́u�A�сv��͍����钆�Ŏ����̌���[�߂�u�l��`�v�I�l�Ԃł���B�����āA�u�A�сv�����߂鎞�́A�Љ�I���K���x�Ȃǁu�ɂ�������炸�v�l���A�т���̂ł���B

�@��N�́A�u�s����`�̐����v�ł́A�v��́u�s���v���ȉ��̂悤�ɒ�`���Ă���B

�@�E�E�E�g�s���h�Ƃ́A�g�E�Ɓh��ʂ��Đ��������ĂĂ���g�l�ԁh�Ƃ�����`�ɂȂ邾�낤�B�E�E�E�܂��A�E�ƂƐ����Ƃ̕������K�v���B�ǂ�����ǂ��܂ł������̐E�ƂŁA�ǂ�����ǂ��܂ł������̐��������������Ă��Ȃ�����������́A�g���I�l�Ԃ����܂�Ă��A�s���I�l�Ԃ͐��܂�Ă��Ȃ��B�E�ƂƐ����Ƃ��������Ă���A�_�����s���̗L�͂Ȉꕔ�������A�_�����s���Ƃ��ɂ����̂́A���{�̔_���ł́A���̗�����������܂��Ȃ肪���ŁA���̉��v���܂��āA���̕���������ƒn�ɂ����������炾�����B�E�E�E���܂͐E�Ƃ̑��̓����ɂ��낤�B���̓����Ƃ́A�E�Ƒg�D�͖{�����ƌ��͂Ƃ͖��W���Ƃ������Ƃ��B���ƌ��͂���̉��߁A���ƌ��͂̃e�R����̓x�����ɂ���ĐE�Ƃ̍�������߁A���ƌ��͂̍���ɂ̓A�v���I���Ɏア���{�̍����ГI�E�l�̏K�����炷��ƁA���̓����͂Ȃ��Ȃ��킩��ɂ������A���o����ɂ����A�������E�Ɛl�̎���I�g�D�ł���M���h�i���Ǝґg���j��c���t�g���l����A���̓����͎��ɂ͂����肵�Ă���B�M���h�͎��������̐E�Ƃ����ƌ��͂Ƃ͖��W�ɂ��錠�������������č��ƌ��͂��甃���Ƃ��āA����Ǝ����Ǝ��R�̕�̂ɂȂ����B���Ƃ�������Љ�A���Ƃ̒��ɂłĂ���Ƃ������ƁA���ꂪ�ߑゾ�B�E�E�E[�P�Q�P]

�@�v��{�l�����o�������Ƃ��A�풆�̑̌�����h���������{�v�z�����ӎ��I�Ɏp����Ă������̂ł��낤�B�v��̃��W�X�^���X�v�z�́A���{�v�z�ł���A�������ւ̃��b�Z�[�W�ł�����B�풆���ƈ�т��āu���W�X�^���X�v�́u�v�z�ƍs���v���L�����O�Ղ��₵�����͈ˑR�Ƃ��Ė������Ȃ̂�������Ȃ��B

�Q�|�R�|�R�D���������Y�ƕ��a�^��

�@�����āA�O�q�̋v��ƂƂ��ɁA���a���k�b������Ŏ��H�^���ɐϋɓI�ł������̂��A���������Y�ł���B[�P�Q�Q]�����́A���a���k�b�����̒��ł��A�ł��M�S�Ɋ������s������l�ł���B�������A���̊����ɂ́A�����Ɠ��ƌ����鎖�����������w�E�ł��悤�B

�@���_�����Ɍ����A�����͒k�b��̒��œ����Ƌ��s�Ƃ̒������̂悤�ȓ��������Ă����B�������A���̒������ɂ͋v���ێR�������邱�Ƃ����������A��ʎ���������̂Ȃ��A�����Ƌv��͉��x�������Ƌ��s���������Ă���B���Ȃ݂ɁA���a���k�b��̊������Ԓ��A�����Ƌv��͑����ɐe���Ȋԕ��ł��������Ƃ�t�������Ă������B

�@�܂��A���a���k�b��̎O�̐����̂����A�ŏ��̓�̋N���̔C�𐴐��������A�u�O���ѕ��a�ɂ��āv�ł́A���̑��_��S�����Ă���B�����Ă܂��A�����i�K�ɂ����Ă��A�����͊e����ɏo�Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����A���̔M�S�����f����B

�@�������ĕ��a���k�b��̊����ɋɂ߂ĔM�S�ł����������́A���{��ێR�Ƃ͂��ƂȂ�A����������H�I�Ȋ�����O���ɂ����Ă������Ƃ��q�ׂȂ���Ȃ�Ȃ��B���̓_���A���_�I�ɕ��a�����Ɋ�^���悤�Ƃ���ێR�Ƃ��A�����ĘJ���g���ɑ��ċ���������Ă������{�Ƃ��A���́u���H�^���ɑ���u���v��u��O�ρv�Ƃ������_�ő傫���قȂ���̂��������B

�@�����āA�O�q�����悤�ɁA�u���H�^���ɑ���u���v��u��O�ρv�Ƃ����_�ŁA�����ɋ߂��ʒu�ɂ����̂��v��ł������B����Ӗ��A�}���I�Ɍ����A���Ɓu��O�ρv�Ƃ����_�ł͖���Ƃ��߂��ʒu�ɂ����Ƃ�������B

�@���������Y�������������F�p��ɂ��A�����́u���v�z�v�ɂ�������̂��A�����]���Ă���B�u�u�����n�_�v���璊�ۓI�ȊT�O������u�C���e���v�ɔ������Ȃ�������ۂ���B���������A���r�o�����g�Ȏp���́A�����̂Ȃ��Łq���m�I�Ȓm���l�r�Ɓq���{�̏�����O�r�Ƃ����Η��}��������A�₪�Ĕނ̃i�V���i���Y���̍�����Ȃ��Ă����v[�P�Q�R]

�@���́u���m�I�Ȓm���l�v�Ɓu���{�̏�����O�v�Ƃ����}���́A�����̕��a�^�����������ł��������Ȃ��B�����Ă܂��A�u�����v�ɍD�������߂��Ƃ����_�ł��A�A�����J�N�w��m�I�w�i�Ƃ��Ă���Ƃ����_�ł��v��Ƃ̋��ʐ����w�E�ł���B�v�삪�f���[�C�ɑ傫�ȉe���������Ƃ͑O�q�������A�������܂��f���[�C�̓N�w�ɑ傫�ȉe�����Ă���̂ł���B�����āA�v��́u��O�v�Ƃ������̂Ɂu100���M���͂ł��Ȃ��v�Ƃ����C����������Ă͂������̂́A��{�I�ɂ͊��҂������Ă����ʂ������B

����ɁA�s�풼��ɐ����������߂�20���I�������ł��A�{�鉹��A��͓���j�A����D�v�A�ь����Y�Ƃ����������o�[�ɉ����āA�����̊��߂ŋv����Q�����Ă���B�v�삪��z���Ă���悤�ɁA���̓����̋v��Ɛ����́u�̒_���Ƃ炷�W�v�ł������B���a���k�b����������ȑO�̎����ɂ́A�v��̋��s�ɂ���l���w����20���I���������A�����Ŗ��ԑ�w�u�����J�Â��Ă���B

���a���k�b����ȑO�ɁA�����Ƌv��́u�̒_���Ƃ炷�W�v���`������Ă������Ƃ��A�̂��̂����a���k�b����ɑ傫�Ȗ�ڂ��ʂ����ƂɂȂ�B�����ɁA���a���k�b����������ȑO�ɁA�����͋g�삩��w���E�x�̏����i�C�O�������S���j���ȗ�����Ă����B���̔s��̔N�ɋg��Ɓw���E�x�̘b���������������Ƃ��A���ʓI�ɂ͐�����k�b��̊����ɓ����Ă������ƂɂȂ�B�����́A�w�킪�l���̒f�Ёx�̂Ȃ��ŁA�u�ォ��l����ƁA�s��̔N�̏H�ɋg�쎁�ɉ�A�w���E�x�ɂ��Ęb�������Ƃ́A���̎��̐����̈��镔�������肷�錋�ʂɂȂ����v�Əq�ׂĂ���B[�P�Q�S]�u���v�́u���镔���v�������w�����͌����܂ł��Ȃ����낤�B

�@���̂悤�ɁA���a���k�b��Ɋւ�����m���l�̒��ŁA�����͈��Ɠ��̗v�f���܂��݂ł���B�J��Ԃ��ɂȂ邪�A���̂��Ƃ́A��͂�A�풆�E�펞�̑̌���A�o�g�K�w�₻�̌o�����������Ă������u���v�z�v�̈ӎ��I�E���ӎ��I�e�����傫���B�����āA���a���k�b������̕����݉����Ă����ߒ��������Ă�����ŁA�d�v�Ȑl���ł��邱�Ƃ͋^�����Ȃ��B�ȏ�q�ׂ����Ƃ���A�ȉ��ł͐������ǂ̂悤�ɕ��a���k�b��Ɋւ�����̂��Ƃ����_�A�����āu�O���ѕ��a�ɂ��āv�Ȍ�A���H�^���ɌX���Ă����܂ł̉ߒ������Ă������ƂƂ���B�������邱�ƂŁA�v���ێR�A���{��g��ȂǂƂ̕����I�ȊW������藝�����₷���Ȃ�Ƃ��v����B

�@�����̕��a���k�b��Ƃ̏o��́A�g�삩��̈˗��ł������B1948�N��9���A���Ƀ��l�X�R��������肵�Ă����g��́A��g�ʑ�������K�˂Ă���B�����́A�[���A�g�삩���n���ꂽ���l�X�R������ǂ݁A���l�X�R�����̒��ɓ���������T���C���Q�����Ă��邱�Ƃɑ傫�ȏՌ�����B

�@�����́A���̂Ƃ��̂��Ƃ������L���Ă���B�T���C�̂��Ƃ��ڂ����͒m��Ȃ��������������A�u�̂��w�҂��ۂ��A���͒m��Ȃ��B�������A�̂��Ă��A�̂��Ȃ��Ă��A�ނ��n���K���A�̐l�Ԃł��邱�Ƃ���v�ł���B�Ȃ����Ƃ����A�u�n���K���A�v�́u���Y���̍��v�ł���A�u���V�A�̑����̂悤�ȍ��̊w�҂��A���V�A�̏��F�Ȃ��ɁA�p���֏o�����ė��āA�������A���������d��Ȗ��ɂ��Đ����̊w�҂Ǝ��R�ɋ��������ȂǏo���锤�͂Ȃ��v����ł���B�Ƃ������Ƃ́A�u���V�A�ɂ���������v�Ƃ������Ƃ��l�����A�ǂ����Ɂu�����̈�v�_�v�u���a�����藧��_�v������Ƃ������ƂȂ̂ł͂Ȃ����B

�@�����āA���̋g���}��Ƃ������l�X�R�����Ƃ̏o����A�u���ꂩ��\���N�ɘi�鎄�̐����̑����̕��������肷�邱�Ɓv�ƂȂ����B[�P�Q�T]

�@���̓����͂��łɁA�x�������̕�����A�����̓���̖��ȂǁA���ɑ����@�������債�����������ł�����B�����͓�������ɕ��a���k�b��ɎQ�����钆��D�v�ƁA����u�ܔN�ȓ��ɑ�O�����E��킪�N�邩�ۂ��v�Ƃ����q���������Ƃ����B[�P�Q�U]���Ԃ́A����قǐ[���ł������Ƃ������Ƃł��낤�B

�@�ł��邩�炱���A�����͐�̃��l�X�R�����ɓ���������B��Q�������T���C�̑��݂ɔ��ɗE�C�Â���ꂽ�B�����̔�������z�����w�킪�l���̒f�Ёx�̂Ȃ��ł́A�u�T���C�̖����������̍���̈ꕔ���������Ă����悤�Ɏv��ꂽ�v�u���l�X�R�̕����̉��l�́A�T���C�Ƃ�����l�̐l���Ɏς߂��ė����悤�Ɏv��ꂽ�v�Ƃ����悤�ɁA�T���C�̑��݂��������Ă���ӏ����U�������B

�@�k�b��̑g�D���̒i�K�ɂ����ẮA�����\���A������q�A�m�ȖF�Y���句�҂Ƃ������Ƃł������B����������͂�����x�܂Ō`���I�Ȃ��̂ŁA�l�I�Ⓦ���Ƌ��s�Ƃ̈ӌ������Ȃǂ́A�����ł͐����A���s�ł͋v�삪���S�ɂȂ��Đi�߂�ꂽ�B���ہA�g�D���̒i�K�ł́A�g��ƂƂ��ɋ��s�Ɠ����Ƃ̊Ԃ��������Ă���B����Ӗ��ŁA���ۂɊ��������l���������Ƌv��ł���Ƃ����_���܂��A�g��̍I�����̏؍��ł���ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B

�@����Ɏv�z�I�ȑԓx�̓_�ł́A�u�v���v���u���a�v�̑O��ƍl����Ƃ������̂ł͂Ȃ��A�u���a�v��Ɨ��������Ƃ��čl����H���𐴐������L���Ă����B�v��̉�ڂɂ��A�����������I�Ȋv����ʂ��Ȃ����a�_���ێR�ƂƂ��ɋ��L���Ă����Əq�ׂĂ���B[�P�Q�V]

�@�����āA�g�D�����I�����k�b��́A�e����̉�������J���Ă������ƂɂȂ�B���������̉�ɏo�Ȃ��������́A�����̌o�ϕ���̉���L�������L�̂Ȃ��ŁA�u�݂��objectivists�Ƃł����ӂ̂��A�V�j�b�N�Ȍ�������B�K�b�J������v�Ə����Ă���B[�P�Q�W]

���̂悤�ɁA�k�b��ɎQ�������m���l�ɑ���ᔻ�I�����́A�w�킪�l���̒f�Ёx�̂Ȃ��ŎU���������̂ł���B�����Ɂu�����v�ɍD���������������A���悻�u�����v�Ƃ͒������u�m���l�v�ɔ��������������Ƃ������ł���B����ɁA�����������u�m���l�v�ɑ���ᔻ�⌶�ł���ɐ����̒��ł��܂Ƃ��Ȃ�����A�k�b���E���ǂ��납�A�����Ӑg���ĕ��a���ɏW���������Ƃ́A�����̕��a���ɑ���M�S�����w�E���邱�Ƃ��ł���ł��낤�B���������������́u�M�S���v�́A�k�b��̊w�҂ւ̌����Ƃ���������܂݂Ȃ�����A�����������̂ł������ƌ������Ƃ��ł��Ȃ��ł��낤���B

�@�����āA1948�N��12���ɍs��ꂽ����ł́A�������܂Ƃ߂����Ă��A�O����}������ȊO�傫�ȏC�����{���ꂸ�A���F���ꂽ�B�O�q�̒ʂ�A�����͑����̕���ɏo�Ȃ��Ă������Ƃ���A�g��̂�����܂��˗��ő���ɁA���Ă��o���邱�ƂƂȂ����B�k�b��̒m���l�ɑ��锽�����炩�A���̑��Ă��u�ꏊ���������Ă��邤���A�����͎��̎咣�̂悤�Ȃ��̂ɂȂ����v�Ǝv��ꂽ�B[�P�Q�X]�u���̕��͂́A���̑���łǂ̂悤�Ɉ�����̂ł��낤�B����͎����g�̉^���̂悤�Ɏv��ꂽ�v�Ƃ��L����Ă���B[�P�R�O]

�@����̂Ȃ��ŁA�������O��Łu�M�S�Ɂv���������Ă�ǂݏグ���Ƃ��A�k�b��̉���́A�������猩��Ζʔ����Ȃ��Ɗ������悤�ł���B�e����ł܂Ƃ߂��_�_���A�������u�M�S�Ɂv���������ĂŐܒ��I�Ȃ��̂ɂȂ��Ă���Ɗ�����ꂽ����ł��낤�B�u�F�����\��v�ɂȂ�A�����Ɂu�G�ӂ̂悤�Ȃ��́v����������ꂽ�Ƃ����B[�P�R�P]����ȊO�ɂ��A�G�ӂ��������Ƃ������L�q��������B�������k�b�����ɑ��ĕ����Ă������������K�v�ȏ�ɁA�G�ӂ������������̂�������Ȃ��B

�@�����āA�H�m�ɂ��u�w�҂̐푈�ӔC�v��₤�����ɑ��Ă��A�u��́A�ǂ̕���̒N�����Ȕ��Ȃ⎩�Ȕᔻ���s�����̂ł��낤���v�u���ꂪ�����̕���ōs���Ă�����A���͕K��������L�q�����ł��낤�v�u����{���A�����̏������\���ڂ����͉������ł�����Ă�낤�v�Ƃ��Ȃ�ᔻ�I�Ɋ�����ꂽ�悤�ł���B[�P�R�Q]

�@����̂��ƁA�d���͂����ł͏I��炸�A�����͐����̋N�����s���Ă���B���̎����A�����ᔻ�I�Ȉӎ��Ő����N���̎d�����Ȃ��Ă����B���Ƃ��A�u�傢�ɔ���v�u�Ђǂ���J�Ȃ�v�u�U�X�Ȃ�v�ƋL����Ă���B�����́A�H�m�����[�Ƃ����A�u�O���v�ɂ������Ă��A�u���̐ȂŐ��������l�����������悢���̂��v�Ɠ��L�ɏ����Ă���B[�P�R�R]

�@����������ŁA����قǒk�b��ɔᔻ�I�Ȋ��������Ă��������ł��邪�A�k�b��̍�ƂɔM�S�Ɏ��|�����Ă������Ƃ��w�E�����B���ہA�����u�푈�ƕ��a�Ɋւ�����{�̉Ȋw�҂̐����v�͐��������������̂ƌ����Ă悢�B�����āA�����͐����ɑ��Ă��̂悤�Ɍ����Ă���B[�P�R�S]�u��������������ŏ����A����������ŗi�삵�����Ƃɂ���āA�������A���Ƃ����l�Ԃ̈ꕔ���ɂȂ����B���́A����������ŏ����Ȃ������l�ԁA�����ŗi�삵�Ȃ������l�ԂƂ́A�������A�����ʂ̐l�ԂɂȂ����v

�@�u�����v�Ƃ͂��悻�����̂���u�m���l�v�ɑ��锽�R����������ŁA���́u�m���l�v��������u�G�Ӂv�������Ă܂Ȃ��ꂽ�u�����v��i�삷�邱�ƂŁA���a���ɐ�S���鐴�������݂����B�u�m���l�v�Ƃ̑R�W���ӎ����������Ȃ�����A���́u�m���l�v�����̈ӌ����W�Đ������N������C���������ƂŁA�t���I�Ȃ�����u�����ʂ̐l�ԁv�ƂȂ��Ă����̂ł���B�O�q�����悤�ɁA�v��ɂ��A�u�����v�Ƃ́u�����ւ̑i�������v�ł���u��̓I�Ȏ��H�������ׂ����́v�ł���B�����āA����ȍ~�A�u�����ʂ̐l�ԁv�ƂȂ��������́A�������������ł͖O�����炸�A�v���Ƌ������Ȃ���A�u�����ւ̑i�������v�Ɓu��̓I�Ȏ��H�^���v��Nj����Ă������ƂɂȂ�B

�@�����́A�N�����M�S�Ɋ��������k�b�����̈�l�Ƃ������Ƃ�������ł��낤���A���ۂ���ȍ~�̐����͑��Z���ɂ߂Ă����B�ł��邩��A�u�\���N�ɘi���āA�Â��ȕ��̎��Ԃ������Ă��܂����v�Ɠ��L�ɋL���Ă���B[�P�R�T]���ہA�����͓����g�ƘA�g���ču��������x���s���ȂǁA���H�����ɐ�S���Ă��������߁A�����̕��a�_���̂��̂ɂ͓Ǝ���������Ƃ͌����Ȃ��B���Ƃ��A�����̎�Łu�ČR���͂����Ȃ��v�u�u�a��c�Ɋv�Ƃ����������_����������Ă���B����́A�ČR������u�a�_�����������Ȃ��ĈȌ�̘_���ł��邪�A���e�I�ɂ͕��a���k�b��̌��������̏Ă������Ɍ���Ȃ��߂��ƌ�����B�ڗ��̂́A�����Ɠ��́u�M�S���v�̕\��ł��낤���A�ČR���̖��ɂ��Ắu�S�����낢��Ɨ���A�����ɂ��Ȃ�v�u���͂��̋C�������ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��v�u���͂��̒ɂ݂����ƕ\��������悢�̂ł��낤���v�u�l�Ԃ͉��x����������悢�̂ł��낤���v�Ƃ�������I�ȕ��͂��U�������B���Ȃ�M���̂����������͂ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����A���e�I�ɂ͖}�f�ȕ��a�_�ł���Ƃ�������B[�P�R�U]

���̓_�́A���H�^�����u�����Ȃ�����A����̑O��Ƃ��āu���_�I���́v���������Ȃ������v��Ƃ̈Ⴂ�ł��낤�B�v��͑O�q�����悤�ɁA���H�^���ɃR�~�b�g������̂́A�w�푈�̘_���ƕ��a�̘_���x�Ƃ������_�I�Ȋ�^���Y��Ȃ������B�u�O���ѕ��a�ɂ��āv�̌�A�����͓��哬���Ȃǂ̔���n�^���ɂ����g������ăR�~�b�g���邪�A�����������R�~�b�g�̂������́A�v��ɂ��A�u�C���e���̎��ȕ����v�ƌ������ᔻ����Ă���B[�P�R�V]

�@�����āA1949�N�̌܌��ɂ́A�����g�Ƃ̘A�g��������g��A�v���𒆐S�Ƃ��Ďn�܂��Ă���B�����������A�g���Ƃ̘A�g�͋g��̓����̍\�z������l�����Ă������̂ł��������Ƃ͑O�q�����B�����āA�����g�Ƃ̘A�g�̂Ȃ��ŕ��a���ɂ��Ă̍u����e�n�ŊJ����邱�ƂƂȂ�B�k�C���A�X�A���A�R�`�A���m�A�a�̎R�A���ɁA�R���̊e�s���{���ōu�K��͍s��ꂽ�Ƃ����B[�P�R�W]

�@�����������A�u�a��肪�����ȋc�_�Ƃ��Ď��グ���A���a���k�b��������̂��߂̑����1949�N12���ɊJ�Â����B���̂Ƃ����A�����̓��L�ɂ́u���܂��s���ʁv�ƋL����Ă���B[�P�R�X]����͑����ƈႢ�A�u�S�ʍu�a�v���u�P�ƍu�a�v���Ƃ������f�����邱�Ƃ́A�����I�ȏd��ȈӖ��������Ă�����̂ł���A���a���k�b��́u���i�K��v�ɂ��������̂ł��������B���̎��A�I�[���h�E���x�����X�g�����́A�P�ƍu�a�������]�����Ă����B���̏ڍׂ͌�q���邱�ƂɂȂ낤�B

�@����̐������A�����Ɠ��l�A�����̋N���ɂ�芮�����ꂽ�B���̓��e�́A�u�S�ʍu�a�v�u�����v�u�R����n���v�Ƃ����L���Ȃ��̂ł���B���̐����N���̂Ƃ��̐S���𐴐��͈ȉ��̂悤�ɉ�z���Ă���B[�P�S�O]

�@�E�E�E����̐����Ɠ����悤�ɁA�u�a���Ɋւ��鐺�����A�����̊Ԃɂ��A���R�̂��Ƃ̂悤�ɁA���̎d���ɂȂ��Ă����B�����́A�哹�|�l�̂悤�ȃW���[�i���X�g�Ƃ��ĕ邵�ė������Ȃǂ̏����ׂ����̂ł͂Ȃ������A�ƑO�ɏq�ׂ����A��炩������ς���ƁA�����������ł��������犸���ċN���҂ɑI�ꂽ�̂��Ƃ��v���B���́A���_�̎��R�����𐋂��Ď����čs�������ɁA���͂������ȊO�ɐ����̕��@�̂Ȃ��l�ԂƂ��Đ����ė����B�܂��A�����̈Ӓn���������̂ŁA�����鎞�ǂɕ֏悵�Ĕh��ɐU�������Ƃ��p���������A���̂��߁A�����̗v���ƊO���̗v���Ƃ͂̏�Œ��a������e�N�j�b�N�Ƃ������A���ꂪ�哹�|�l�̏����@�ł��邪�A�����g�ɂ��Ă����̂ŁA���낢��ȗ���̐l�������琬�镽�a���k�b��̐����̋N���ɂ́A���̃e�N�j�b�N�������͖��ɗ������̂ł��낤�E�E�E

�@�u�m���l�v�ɑR���u���a���v�ɔ��ɔM�S�Ɏ��g�����ɂƂ��āA�u�����v�I�ł���u�W���[�i���X�g�v�u�哹�|�l�v�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�͋������̂��������B

�@���̑����u�u�a���ɂ��Ă̕��a���k�b����v�����肳���ƁAUP��AP�Ȃǂ̊C�O�ʐM�Ђɑ��t������A�����̎�v�V����G������ɐ�������J���Ƃ������������Ă���B�Ɠ����ɁA�����͒n���ɍu����ɏo��������A���s�̕��a���k�b��̉�֏o�Ȃ�����ȂǁA���Ȃ萸�͓I�ɕ��a���Ɏ��g��ł��邱�Ƃ��킩��B[�P�S�P]

�@���̂悤�ɁA���������\���ꂽ1950�N��6���A���N�푈���n�܂�B����́A���a���k�b��ɂƂ��āA�傫�ȑŌ��ł������B�k�b�����́A���܈�x�A�k�b��Ƃ��Ă̗�����m�F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ɒǂ����܂ꂽ�B1950�N��8��31���ɁA��O���̂��߂̑���J����Ă���B��O���u�O���ѕ��a�ɂ��āv�̓��e�Ƃ��̈Ӌ`�Ɋւ��Ă͌�q���邱�ƂƂ���B

�@���������X�Ɣ��\���钆�ŁA�����̈�ʓI�E���ۓI�ȁu���a�_�v�̒i�K����A���X�ɐ����I�ɃR�~�b�g������Ȃ��悤�ȓƎ��́u���i�K��v���s����悤�ɂȂ�ƁA���̕��A�k�b��̒��ł̈ӌ�����������ȍ�ƂɂȂ�B

�@���ہA���������̓����̂��Ƃ���z���āA�u����̈Ⴄ�����o�[�̈ӌ��������傫�Ȏd���v�ł���A�����Ƌ��s�Ƃ̈ӌ������̍�Ƃ��܂��u�ς킵���v�Əq�ׂĂ���B���̂Ƃ��ɂ́A�����͓����Ƌ��s�Ƃ̊Ԃ��x�قlj������āA����ɉ�ɏo�ȂƂ������Z�̂Ȃ��ɂ������B[�P�S�Q]

�@���̂悤�ɁA��O���i���m�Ɍ����A�u�����v�ł��邱�Ƃ͑O�q�����j�N���̂��߂ɁA�k�b�����̒N�������̊����ɐ�S���������ł��������A����Œk�b�����ɑ���ᔻ�I�ӎ��͂��悢�拭�܂��Ă������B���Ƃ��A�w�킪�l���̒f�Ёx�ł́A���̂悤�ɏ�����Ă���B[�P�S�R]�u�����ނ�����������Ƃ���X�c�_���˂Ȃ�Ȃʃo�J�炵���B���Â����ɂȂ�B�����y����journalist�ɖ߂낤�B�c�Ɏ҂͌������v�u�c�Ɏґ����A�C���C������̂݁v�Ƃ����悤�Ȕ����ł���B

�@���̂悤�Ȓk�b��́u�m���l�v�ɑ��錙�������ł͂Ȃ��A�����͂Ƃ��Ƃ����a���k�b��̉��U��N�܂ōs���Ɏ���B���ǁA���̎��_�ł͉��U���Ȃ����ƂɂȂ������A���ɓn���ĉ��U�̒�N�������Ӗ��͑傫���B�O�q���������̎����_��������ƁA���a���k�b��̍��{�����ɑ��ẮA�^���̈ӂ�\�����Ă���B����ɂ��ẮA�����́u�{�S�v�ł���Ɣ��f���Ă悢�ł��낤�B�������A���a���k�b��́u�����v�u�v�z�v�ɂ͓��ӂ����A���a���k�b��Ƃ����g�D���̂ɑ��ẮA�Q���҂̑��l���Ƃ������Ƃ�A�u�����v�Ƃ͋�����u���A���ւɂ������Č������鉸���ȁu�m���l�v�������Ƃ������Ƃ�����A�����̕��a�_�Ƃ͋�����������̂Ɖf�����̂ł��낤�B������ɂ��Ă��A�����u�����v�����邾���ŁA�����Ȓk�b��ɂ͖O������Ȃ������Ƃ����_�͊m���ł��낤�B

�@���̓����̐S���𐴐��͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B[�P�S�S]

�@�E�E�E���a���k�b��̐����͐s�����A�Ǝ��͍l���Ă����B���O�̐��ǂ́A�k�b��̌����◝�z�Ƃ͖��W�ɓ����čs�����̂ŁA���̓������`�F�b�N����͂��������ɂ���킯�ł͂Ȃ��B����ɓ����čs�����ǂ�ǂ��āA�����L�Ӗ��Ȕ��������邽�߂ɂ́A�k�b��́A���X��������̐l�X�ō\������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�k�b��̉��l�́A�E���獶�܂ŁA���낢��ȗ���̐l�X���܂�ł���Ƃ���ɂ���B���낢��ȗ���̐l�X���܂݂Ȃ���A�ؔ��������ɂ��ċ��ʂ̌��������Ƃ��Ƃ���A�����Ă�����Ȃ��Ă������悤�Ȓ��ۓI�Ȍ��_�ɂȂ��Ă��܂��ł��낤�B���������C�̔��������́\�i���Z���X�Ȃ��́\��Z�ߏグ�邽�߂ɂ��A�����̋�J�͖��X�傫���Ȃ�ł��낤�B�悸�{�[�����Ȃ���t�b�g�{�[�����n�܂�Ȃ��悤�ɁA���ꂩ����A�悸���̏����������������āA���ꂪ�݂�ȂɏR���Ȃ���A��������̍�Ƃ͐i�܂Ȃ��ł��낤�B���́A�����{�[���ɂȂ�̂͑�R�ł������E�E�E

�@�����ɁA�k�b��́u�O���Ɍ��������͖w�Ǎs���Ȃ��Ȃ�v�A�����āA�u���ۂ́A���ɉ��U�����悤�Ȃ��́v�u�����������c����Ă���悤�Ɂv�������Ƃ��q�ׂĂ���B[�P�S�T]����ȊO�ɂ��A�u���ꂼ��̑�w�֖߂��čs�����Ԃ����c����A�ǓƂɂȂ�ߑs�ɂȂ��Ă����v�Ƃ����L�q��������B[�P�S�U]