日本各地に数多く見られるため池は、本来農業用水を確保するために人工的に作られたものである。しかし、近年その付加的な機能として、生物多様性保全機能が注目されている。本研究が対象とする淡路島には、我が国のため池全体の実に1割近くが存在しており、日本で最もため池密度が高い地域と言える。近年の後継者不足などによる耕作放棄の増加に伴い、数多くのため池が姿を消しつつあるが、規模が小さいためにこれまでほとんど注目されてこなかった。本研究は、このようなため池群に成立する生物多様性を保全するために、どのような環境要因が生物にとって重要で、それをどのように維持していくのかその方策を検討することを目的とした。

2.2 研究対象地域の景観特性と文化的背景

2.1 北淡町南部における明治期以降の景観構造の変化

生物多様性の保全には生物の生育・生息環境の空間的側面である景観構造を把握することが必要である。特に農村域においては近年の農業を取り巻く社会環境の変化に伴い、景観構造の変化が生じている。そこで、比較的長期間安定していたと考えられる明治期とその後急激に変化してきたと考えられる現代とを比較することで、農村域の景観構造の変化の把握を試みた。また、現在の孤立林分の構造および各景観要素に与えられる人為的インパクトの把握を行った。

淡路島北部の津名町長澤から北淡町室津にかけての室津川流域の17.5km2とした。上流域は傾斜地となっており棚田状の水田が分布し、下流部は平野状の水田が広がる。上流域から下流域まで、ため池が分布している。

明治29年(1896年)版および平成10年(1998年)版地形図(ともに2万5千分の1)を凡例ごとに色分けし、景観構造の把握を行った。凡例は針葉樹林、広葉樹林、水田、果樹園、荒地、ため池、居住地、草地(明治29年版のみ)、畑(平成10年版のみ)とした。

また、空中写真および現地調査により面積の異なる孤立林分の抽出を行い、木本の種類組成と優占度・群度を階層ごとに記録した。さらに現地調査により植生構造から人為的インパクトの推測を行った。以上の結果、以下が明らかとなった。

・景観構造の変化

明治期(1896年)における景観構造の特徴として、a)針葉樹林(マツ林)が周囲を取り囲むように連続して分布、b)水田がほぼ連続して分布、c)広葉樹林は上流部に分布、d)荒地と草地は下流部に分布、e)水田中に孤立林分分布、f)地域の物質の移動経路としての道路が室津─志筑と育波─生穂の2本であることが判明した。現代(1998年)における景観構造の特徴として、a)針葉樹林、広葉樹林(常緑広葉樹林)が取り囲むように分布、b)上流域で水田が孤立化、c)上流部でゴルフ場の出現、d)下流部で畑地と荒地の出現、e)水田中に孤立林分分布、f)道路が室津─生穂の1本であることが判明した。

約100年間の景観構造の変化は、下流域で変化が大きく、上流域で変化は小さかった(表1)。卓越する変化として針葉樹林から広葉樹林、荒地から針葉樹林、森林からゴルフ場、森林から畑地と荒地への変化が認められた。また、水田に囲まれた孤立林分の変化は小さいことが明らかになった。これらの変化の要因としては、森林からゴルフ場、森林から畑地と荒地への変化という人為的改変と、針葉樹林から広葉樹林、荒地から針葉樹林への変化という管理放棄という人為的インパクトの減少が認められた。

(表1pdf 17KB)

・孤立林分の組成および構造

調査対象地に分布する孤立林分のほとんどはシイ優占の常緑広葉樹林であったが、大面積の樹林でアカガシの分布も認められた。

・人為的インパクトの変化

耕作地周辺では刈取りや火入れがなされており、管理に応じた草本群落が成立していたのに対し、耕作放棄地および周辺では管理放棄に伴いクズの繁茂が顕著であった。調査地の周囲を取り囲むように連続して分布している森林の管理は放棄されており、林冠が閉鎖するとともに竹林の拡大も認められた。森林と農道の境界に刈取りがなされている草本群落が成立しており、重要な景観要素であると考えられた。

2.2 北淡町五斗長地域の土地利用変遷

北淡町南部の五斗長(ごとおさ)地域において、高度成長期以降の土地利用変遷を明らかにすることを試みた。対象地を五斗長地域としたのは、2.3章でも述べるが、この地域内に異なる農業用水管理方法が混在しているからである。用いた資料は、1963年北淡町作成の2500分の1国土基本図と2000年作成の2500分の1国土基本図および1995年撮影の空中写真であった。

2時期の国土基本図をドラムスキャナーによって取り込み、地理情報システムを用いて土地利用タイプを区分した。また、1963年から2000年の間にどれだけ土地利用の変遷が見られたか分析を行った。

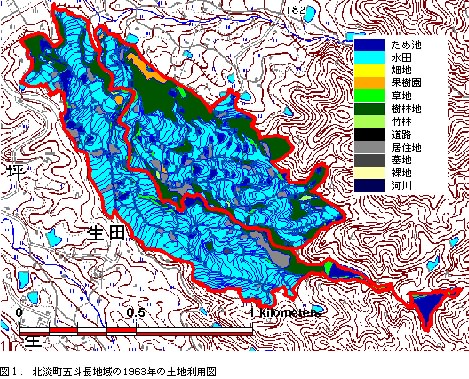

図1に1963年の土地利用分布図を示した。

また、表2には、土地利用の変化について示した。対象地を田主(淡路島に特有の水利組合)によって農業用水が管理される地域と個人でため池を管理している地域に分けて、集計を行った。これによると、田主が管理する地域では耕作放棄が最も大きな変化となっていることがわかる。また、個人管理の地域は、耕作放棄も大きな変化であるが、それ以上に水田から畑地への転作が最も大きな土地利用の変化であることがわかった。これらのことから、農業用水の管理形態が土地利用の変化に影響を及ぼしていたことが明らかになった。

(表2pdf 48KB)

2.3 北淡町五斗長地域の水利組合について

本研究では、1地区内で田主と個人によるため池管理が行われている北淡町五斗長地区を対象地とした。2002年7〜12月に五斗長地区内50件を対象に、ため池の管理主体、管理方法、渇水や破損時の対処方法、現在中心となって農業に従事している人の年齢、継続意志、後継者の有無について現地で直接聞き取り調査を行った。非農家と長期不在を除く34件から回答を得た。

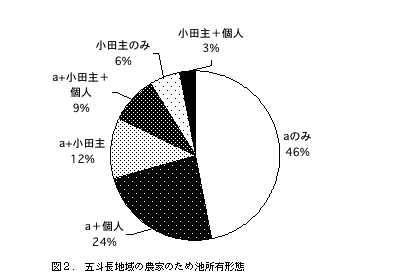

ため池の所有形態をタイプ分けすると、a田主のみ、a田主+個人池、a田主+小規模田主、a田主+小規模田主+個人池、小規模田主のみ、小規模田主+個人池の6タイプに分けられ、個人池のみ所有しているところはなかった(図2)。

五斗長地域で現在使用されているため池は、田主が管理しているものが18個、個人池が30個であった。田主は全部で6つあり、構成戸数はa田主の50件が最も多かった。a田主は水の利用制限が行われているのに対し、その他の田主は現在水を使用していないf田主を除くと、水の利用制限は行われていなかった(表3)。

(表3pdf 20KB)

田主の所有ため池が破損した場合は、行政からの補助を受け、修復を行っている。しかし個人の所有するため池が破損した場合、行政からの補助はなく、全て個人負担で修復しなければならない。そのため、労働力また資金面において修復能力がなく、放棄されるため池も見られた。

この地域の農家のほとんどがa田主の所有ため池の受益地内に耕作地を持っている。a田主では耕作地を7グループに分け、12時間毎に田に水を入れる権利を与えている番水制を行っている。次の世代は土日のみ農作業を行う人が多く、番水制では土日だけの農作業で田に十分に水を入れることができない。またa田主の耕作地は家から離れている場合が多いことから、a田主の所有ため池受益地内で耕作放棄地が増加していくことが予想される。

3. ため池の水質とため池を含む農村地域に成立する生物相

3.1 ため池の水質と水位変動の特徴

これまで、農業用水やため池の水質を含む環境についての研究はいくつかなされてきたが、非常に小規模でなおかつ水の配分が複雑になされる淡路島北部のようなため池群については、ほとんど明らかにされていない。よって、本研究では、ため池に分布する生物相に影響を及ぼす主な要因として、水質と水位変動パターンを明らかにすることを目的とした。

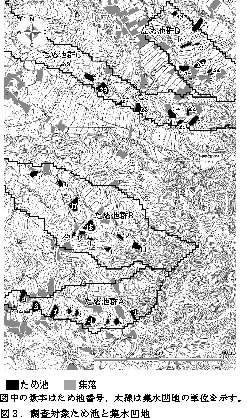

研究対象地域は、北淡町南部に設定した。この黒谷地域は、標高515mの常隆寺山から播磨灘に向かう西向きの片斜面上に位置しており、斜面に沿って多くの棚田と小規模ため池が連なっている特徴的な景観を呈している。本研究では、同じ水系に属している複数のため池をまとめて「ため池群」と呼ぶ。この黒谷地域において、4つの集水凹地のため池群、合計38個のため池を調査対象とした(図3)。

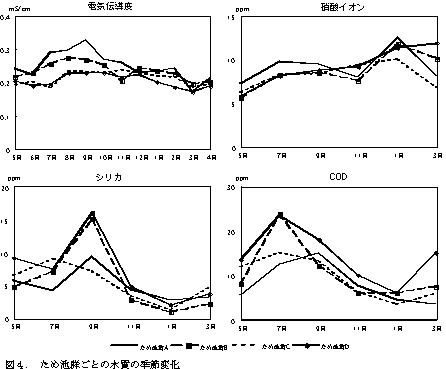

季節変化が顕著に見られた項目について示した図4によると、電気伝導度、シリカ、CODでは夏季に値が高く、冬季に低い傾向があることがわかる。一方で、硝酸イオンは冬季に高い値を示す傾向が見られた。また、ため池群間で、変化のパターンに大きな違いは見られなかった。それ以外の項目については、ほとんど季節変化は見られなかった。

ため池群Aの1年間の水位変動を図4に示した。ため池群Aのため池を含む、すべてのため池の水位変動は、大きく3つに分かれた。一つは、図4の実線にあるように、農業利用により、春から夏の初めに最も高い水位だったものが、降水量が少ない夏の時期に最も水位が下がるパターンである。2つ目は、図中の波線で表されるように、1年を通して、ほとんど水位が変化しないため池である。このパターンには、大きく2つあり、一つは、農業利用がなされているが随時水が供給されている場合と、農業利用がなされていないためにほとんど水位が変動しないものである。3つ目は、ため池番号38だけで見られたが、収穫期以降に、ため池の補修、管理のために樋が抜かれ、冬までほとんど水がない状態が続き、その後水位が回復するパターンであった。

3.2 トンボ類の分布とそれを規定する環境要因

小規模ため池群に生息するトンボ類が、どのような環境要因に影響を受けて生息しているか明らかにするために、トンボ類を対象とした調査を実施した。対象地は、水質調査と同じため池群で、38カ所のため池を調査対象とした。調査は、2002年5月から10月の間にすべてのため池において毎月2回ずつ行った。調査方法は、成虫の目視による確認と捕虫網による捕獲とした。さらに、ため池間をトンボ類がどのように移動しているか明らかにするために、2003年7月から10月の間にトンボ類の標識調査を実施した。対象としたため池は、上記の38カ所のため池から2002年の調査で多くのトンボ種が確認された池を5カ所選び、さらに隣接したため池1カ所を加え、合計6つのため池で行った。調査は、期間中週1回実施し、それぞれのため池に生息するすべてのトンボ類を捕獲、マーキングに努めた。

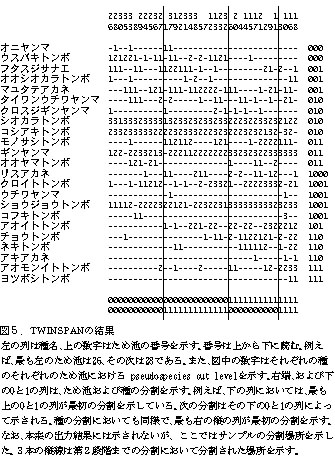

2002年の調査の結果、38カ所のため池は、そのトンボ類の分布から4つに区分された(図5)。タイプA, Bのため池には、ウスバキトンボ、フタスジサナエが顕著に出現していた。タイプC, Dにはチョウトンボ、ネキトンボが顕著に出現しており、さらにタイプDにはアキアカネ、アオモンイトトンボ、ヨツボシトンボが顕著に出現した。タイプA, Bには主にため池番号21から38の集水凹地のため池が、タイプC, Dには主にため池番号1から20の集水凹地のため池が含まれた。

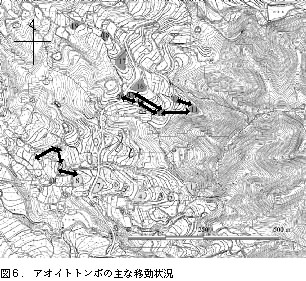

2003年の標識調査の結果、合計19種3581個体に標識を行い、478個体を再確認、再捕獲し、再確認率は13.3%と非常に高い値を示した。また、72個体の移動が確認された。アオイトトンボの主な移動状況を図6に示した。これによると、尾根を超えて、谷から谷への移動は見られず、また同じ谷内でも、最も長くて150m程度の移動しか認められなかった。この地域には、ため池が非常に高密度に分布しているので、この移動距離がそれぞれのトンボ種の移動能力とは言えないのは明らかであるが、ため池の間隔が100mも満たない高密度の分布状況が、それほど移動能力の大きくないイトトンボ類にとって大きな役割を果たしていると言える。

3.3 ため池の提体の植物の種多様性

ため池は本来の農業用水としての利用に加え、近年では多様な生物を支える貴重な環境であることが指摘されている。また、農業における管理作業は周辺の植物相に大きな影響を与えていると考えられる。そこで、兵庫県北淡町のため池において、農業における管理作業が植物相に与える影響について明らかにすることを目的とし、ため池提体の種多様性について検討を行った。管理については、護岸の基質、草刈り回数、水位の変化を、環境要因に関しては、気温、水面の温度、日射量、土壌含水率を、植物相に関しては、出現種および優先群落の調査を行った。

調査結果から、出現種について表4に示した。

(表4pdf 12KB)

周縁部において占める位置ごとで被度全体に対して外来種の占める割合を算出したところ、調査地1、4が極端に低く、各々6 %、8 %であった。逆に、調査地3、6、8については30から32 %と高い値をとった。また、周縁部に占める位置では、下区、中区、堤頂区、上区の順に外来種の占める割合が高かった(図7)。被度全体に対する外来種の占める割合は、図7のように上区で高く下区で低い結果が現れた。また、外来種が自生種に比べて侵入しやすいとされていることをふまえると、下区と比べ上区や堤頂区では、刈り取りが行われやすいことや、踏みつけなどの人為的な攪乱の機会が多いために、新しく別の種が侵入する確率があがることを示唆したと考えられた。しかも本調査では、各調査地の上・堤頂区に共通した外来種が出現したため類似度が高い数値となり、調査区間の多様性が低くなったと考えられた。

本研究の結果、水位変化の影響を受けるため池周縁部下位で上位や提頂部と出現種が異なること、水位変化の影響を大きく受ける下位部で植物相が残される可能性について明らかにすることができた。

3.4 淡路島のため池における付着珪藻群集の種組成に関与する要因

ため池は、水生植物や水生昆虫など各種水生生物の重要な生息場所であることが認められている。本研究では付着珪藻類を対象として、ため池の環境条件と生物相の関係を分析することを試みた。

兵庫県淡路島の北西部にあたる北淡町のため池を調査対象とした。海岸に近い平地部のため池から急傾斜の丘陵地の谷間に作られたものまでまんべんなくカバーするよう、24のため池を選んだ。

北淡町防災ため池台帳から満水面積と貯水量、2500分の1国土基本図より標高について情報を得た。また、2000年10月25〜26日に各池1回ずつ水質調査を行い、携帯型のメーターによりpH、電気伝導度、硝酸イオン濃度を測定した。さらに、2000年9〜10月と2001年9〜10月に、ため池の護岸とため池に隣接する植生についての現地調査を行い、周囲長に対するコンクリート護岸延長の割合(コンクリート護岸率)、高木林または低木林(竹林を含む)に接している部分の割合(隣接樹林率)、岸が枝葉が水面に張り出すような樹林となっている部分の割合(緑陰率)をそれぞれ求めた。

付着珪藻類の調査は2001年8月16〜29日に行った。対象とした池において典型的な水辺1地点を選び、径10cm程度以上の礫表面の付着物と植物枯死体を、試料として採取した。一部のため池では、適当な礫、あるいは植物枯死体がなかったために、一方の試料しか得られなかった。得られた試料は酸化分解処理の上で和光純薬製「微生物相マウントメディア」で封入、倍率1500倍の光学顕微鏡で検鏡し、サンプルあたり400〜500個体を同定した。

TWINSPANにより、種組成に基づき試料を分類した。さらに、分類樹木により、試料のグループを環境条件と対応づけた。

TWINSPANにより、試料はそれぞれ4つのグループに分けられた(表5)。

(表5pdf 18KB)

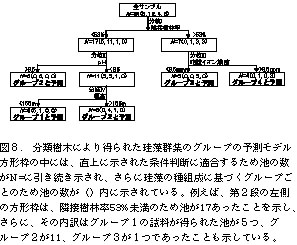

同じため池の試料は、付着基物の違いにかかわらず全て同じグループに属した。従って、ため池を単位として、付着珪藻の試料のグループをため池の環境条件から予測する分類樹木の構築を試み、誤判別率12.5%の予測モデルを得た(図8)。付着珪藻の種組成に関わる要因として、隣接樹林率、硝酸イオン濃度、pH、標高が抽出されたが、このうち標高は人為的な影響の程度に関わっているものと考えられ、pHを説明変数にした場合でも、判別率はややは低下するものの同様の分岐が形成された。そのため、ため池の周辺の土地被覆と池の水の富栄養化が、珪藻の種組成に影響を与えていると結論づけられる。

3.5 畦畔植生のタイプと圃場整備の関係

圃場整備や水田放棄あるいは管理頻度の低下により棚田に成立している植生の種多様性が低下している可能性がある。このため、植生タイプと種多様性との関係を明らかにすることを目的として、池の堤防法面・堤防上、水田の畦畔法面・畦畔上・放棄水田で植物社会学的植生調査を行った。

畦畔法面・畦畔上・放棄水田の全てで非整備地の平均出現種数は圃場整備地よりも大きかった(表6)。

(表6pdf 35KB)

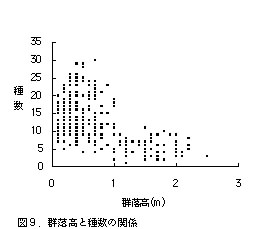

ただし、その差は畦畔法面で最も大きく、次いで畦畔上であり、放棄水田ではほとんど差が無かった。群落高別での最大出現種数をみると、群落高が0.1mから0.4mまでは最大出現種数が20種から29種と増加し、群落高が0.4mから0.7mまでは最大種数は30種程度と頭打ちになり、群落高が0.8m以上から1.0mまでは最大出現種数が20種まで減少し、群落高が1.1m以上になると最大でも11種と激減した(図9)。

優占種(被度4以上)別でみると、セイタカアワダチソウ・クズ・ヨモギ・ネザサが優占する調査区では、平均で8.1種から5.5種と出現種が少なかった。一方、チガヤが優占する調査区では平均で14.4種と出現種が多かった。その他種が優占している調査地区では11.5種が、特定の優占していない調査地点では14.7種がそれぞれ出現していた(表7)。

(表7pdf 36KB)

以上から、圃場整備による畦畔法面の種多様性の減少が大きいことと管理頻度の低下による群落高の増加と特定の種(特にセイタカアワダチソウ・ネザサなどの高茎の多年草)の優占による種多様性の低下が明らかになった。種多様性を保全するためには、種多様性の高い非整備地の畦畔法面を維持するとともに、種多様性が低下した植生タイプでは年数回の草刈りで特定の種の優占を防ぐことで種多様性の回復を図ることが必要であると考えられる。

3.6 畦畔植生の種多様性を減少させるクズのアレロパシー効果

ため池周縁部に生育する植物の侵入や生育を阻害していると考えられるクズPueraria lobata Ohwi を効果的に駆除、管理する手法を検討した。クズの生育状況を調べるためにため池の水位と光合成速度の関係を調べ、クズの他の種への侵入阻害を検証するために希少種であるフジバカマEupatorium Fortunei Turcz.の発芽に対するアレロパシー効果を検証した。

SPAD値を測定した結果、A池、B池ともに水位面から離れるほどSPAD値は高くなった。つまり、土壌含水率が低い場所に生育している個体ほど葉緑素量が増加していた。光合成速度を測定したところ、夏および秋のどちらの場合においても、提頂部よりも下部の方が最大光合成速度pmaxの値が高くなっていた。SPAD値および光合成速度の結果をまとめて考えると、水位面から離れた位置に生育するクズは、水面近くに生育するものよりも葉緑素量が多く、光合成を行うポテンシャルは高いと考えられるが、実際に光合成をおこなう際に必要となる水分が、土壌含水率が低いことから限られてくるため、光合成活性としては低くなったと考えられた。逆に、水位面に近いクズは水分が十分に吸収できるため、少量の葉緑素であっても効率よく光合成をおこなえると考えられた。その結果、生成した光合成同化産物を葉緑素ではなく、根系や伸長成長に配分することが可能となるため、提頂部に生育する個体よりも繁殖能力が高くなると推測された。クズのアレロパシー効果を調べるために表8にフジバカマの発芽試験の結果を示した。表を見ると、対照区である蒸留水を与えたシャーレにおける発芽率は38.3%なのに対し、クズの抽出液を与えたシャーレの発芽率は15%であり、t検定をおこなった結果、5%水準で有意差が認められた。このことから、クズの抽出液はフジバカマの発芽に対し、抑制する傾向があると考えられた。今回の実験結果から、クズが生育している場所では、フジバカマの種子が天然下種されたとしても、発芽できる可能性が低くなることが示唆された。このことからも、クズの繁茂は種の多様性や郷土種保全といった観点からも抑制する必要があると考えられた。しかし、今回の結果からだけでは発芽後の伸長成長への影響はわからなかったため、今後、発芽後の個体の伸長成長に対するクズの影響を調べる必要があると考えられた。

(表8pdf 7KB)

3.7 カスミサンショウウオの潜在的生息地の推定

カスミサンショウウオ Hynobius nebulosusは、西日本の丘陵や平野部に広く分布する体長7〜12cmの小型のサンショウウオであり、人里近くにも生息する。そのため、圃場整備やリゾート開発、宅地開発の影響を受けやすく、京都・大阪地域では、絶滅のおそれのある地域個体群に指定されている。また、淡路島版レッド・データ・ブックにおいても、本種が記載されており、保全計画の策定が急務であるといえる。ここでは、水田やため池といった水域と樹林地がセットになった環境を必要とするカスミサンショウウオに着目し、潜在的生息適地を地理情報システムによって抽出し、その結果に基づき本種の研究対象地域内での分布を確認することを目的とした。なお、今回の調査研究では、既存の情報が多い産卵場所の抽出を試みた。

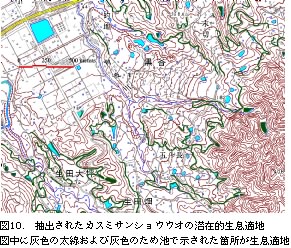

潜在的生息地の抽出に当たっては、既存の研究や淡路島島内で活動している自然保護団体へのヒアリング、さらに近縁種のトウキョウサンショウウオについての文献などから、以下の項目を基準とした。(1) 面積が2.5ha以上の樹林地の縁辺部から10m以内、(2) 水田もしくはため池。その結果、図10の緑色で示された箇所が、潜在的な産卵場所として、抽出された。これらの場所について、2002年12月から2003年3月までの間に、卵塊調査を実施した。しかし、今回の調査では卵塊を発見できなかった。ヒアリングによると本研究対象地一帯では、これまでに卵塊が確認されてきているが、カスミサンショウウオが生息しなくなったのか、あるいは2003年の春だけ見られなかったのかは、不明である。今後の調査が必要であると考えられる。

4.まとめと生物多様性の保全に向けて

本研究の結果、淡路島北淡町の小規模ため池が卓越する地域では、長い歴史を経て人間が農業という形で、自然を改変してきたことによって、多様な景観構成要素が生み出され、それらを巧みに利用する生物相が成立してきたことが明らかになってきた。特に、ため池について言うと、その利用のされ方、立地によって様々なタイプのため池が存在しており(例えば、沢の最も上部の樹林と隣接するため池や開けた皿池など)、その環境に応じたトンボ相や珪藻相、植生が成立していることが明らかになった。よって、この地域の生物多様性の保全を考える際には、ため池の規模だけを指定要件とする兵庫県のため池保全条例が有効に機能しないことは容易に想像できる。また、ため池の数が多すぎるので、一つ一つのため池自体を対象とした保全策には限界があり、ある程度広がりを持った地域を対象として保全する方法が必要である。さらに、近年、実施されている中山間地直接支払いも、本研究対象地を含む、淡路島の多くの地域が指定の要件は満たしているものの、農業用水の慢性的な不足に苦しみ、長い水を巡る争いの歴史を持つ淡路島においては、集落協定の締結すらなかなか容易ではなく、指定が進んでいないのが現状である。加えて、中山間地直接支払いはあくまで耕作地を対象としているので、そもそもため池は補助の対象にはならない。

2003年度から文化庁により、農村地域における文化的景観の保全の取り組みが開始された。これが今後どのような方向に進むのか、現時点では未知数であるが、本研究対象地のように人間の長い歴史の元に成り立ってきた二次的自然が持つ生物多様性を保全するためには、個々の生物種だけや特定の景観構成要素だけに着目するのではなく文化的景観という視点で、区域を設定し保全の網をかけることが望ましいと考えている。