taiyo: 2008年11月アーカイブ

「安楽椅子の○○学者」という言い方がある。安楽椅子の人類学者など、主にフィールドに出て行くことが想定されている学問分野で、フィールドリサーチをしない学者のことを揶揄していうことが多い。

梅田望夫さんはあえてネットだけで生きる決意をして、アメリカ国内では飛行機に乗らないとどこかで書いていた気がする。すごい実験だと思う一方で、一次資料へのアクセスが不可欠な学者にとっては難しいといわざるをえない。ネットで得た資料だけで論文を書いたら(まだ?)あまり評価されないだろう。

実際、今どきの学者はフィールドワークなしで研究することはできないように思う。文学や音楽であっても、著者や音楽家の背景を知るためにその人たちが生きたところへ行ってみることは理解を大きく促進する。アメリカ文学を研究している人がアメリカへ行ったことがないということが、昔はあったらしいが、今では考えにくい。

私自身も旅は嫌いではないので、機会があれば足を伸ばす。現場を見たり、当事者に話を聞いたり、現物の資料を見ることで得られることは実に大きい。カンファレンスやシンポジウムで聴衆の反応を共有しながら話し手の言葉を追いかけるのもやはり意味がある。私は国際政治学が主たる研究ドメインなので、世界の現場を見ないで国際政治の授業をするのはやはりどこか物足りない気がする。

しかし、来週に迫ったシンポジウムのために一時帰国するのはけっこうしんどい。アメリカでやらなくてはいけないことが山積みなので、総計20分程度しか話をする機会のないパネリストの一人として、往復30時間かけて一時帰国するのは少しやりきれない。シンポジウムでおもしろい話が聞けて、満足できれば良いなと思う。

他にも、ちょうど週末に、情報通信政策研究会議(ICPC)が開かれる(情報通信政策は私の研究のサブドメインだ)。今回、私はアメリカにいるのであまりお手伝いができておらず、その週末もどうしても外せない用事があるのでフル参加は無理だが、顔を出そうと思う。旧知のみなさん、新しい参加者のみなさんと議論できれば、無理して帰る意義も増すだろう(どなたでも参加できますので、申し込みの上、ご参加ください)。時間をもらえれば、夜のBOFでは、アメリカ大統領選挙とネットについて話そうと思う。

しかし、副次的に楽しみにしているのはおいしいものが食べられること。無論、アメリカにもおいしいものがある。ステーキはやはりアメリカのほうがおいしい。ボストンならロブスターをはじめとするシーフードだろう。しかし、もう飽きた。日本のおいしいものが食べたい。

先日、ボストンの日本料理屋に入ってカツ丼を食べた。カツ丼ではなかった。どんぶりの底には大量のご飯が詰め込まれ、その上に、普通のトンカツが乗っかっている。さらにその上に、卵とタマネギをあえたものが乗っかっている。カツ丼の良さはトンカツにだし汁がしみるようにさっと煮込んであるところだろう。料理人に説教してやろうかと思ったが、本物を食べたことがない人には分かるまい。

本物や現場、現物、当事者を知るためには自分が動かなくてはいけない。

今日はサンクスギビングデーだ。外に出ている人が本当に少ない。日本の正月のようだ。今晩は研究所の所長の自宅にお招きをいただいている。本物のサンクスギビングデーを見てこよう。

主査がいないまま行われている情報通信学会のソーシャル・イノベーション研究会の第3回研究会が開かれます。学会員以外でも参加可能ですので、お申し込みの上、ご参加ください。

「ICTのイノベーションにより、選挙はどのように変わるのか―日米韓の比較討論会」

開催日時 12月23日(火) 午後1時から3時

会場 国立情報学研究所(学術総合センター)12階講義室I・II

共催 国立情報学研究所

会場の準備の都合により、事前申込が必要になります。

12月19日(金)までに事務局(kenkyu3@jotsugakkai.or.jp)にお申込ください。

パネリスト

司会 上田昌史 国立情報学研究所助教

発表者 杉原佳尭

インテル株式会社 渉外部長、 特定非営利活動法人 地域情報化推進機構 理事長

自民党本部勤務、長野県知事選挙の総括責任者、自身も芦屋市長選挙に出馬、残念ながら次点。著書に 『ソフトな政治(一世出版)、 民主主義は機能しているか?』(英治出版)

発表者 李洪千(り・ほんちょん)

慶應義塾グローバルCOE研究員、2002年韓国大統領選挙民主党候補演説秘書

発表者 清原聖子

情報通信総合研究所研究員、慶應義塾大学法学部・総合政策学部非常勤講師

著書に『現代アメリカのテレコミュニケーション政策過程 ユニバーサル・サービス基金の改革』(慶應義塾大学出版会)、情報通信総合研究所ホームページ記事「第4回:民主党オバマ候補の圧勝―Web2.0時代の大統領選挙戦」

http://www.icr.co.jp/newsletter/usvote/2008/uv2008004.html

講演題目と要旨

杉原

●タイトル 日本の選挙:その理想と現実

●要旨

アメリカやその他選挙戦をみているとメディア戦略、マーケット戦略など企業の戦略をとりいれて上手く生かしたものが、多い。また、当選している候補者は、メッセージをたくみに操り、国民への浸透に成功している。それに比べて、日本は、小泉選挙のときに、世耕参議院議員がその試みをしたものの、その後の展開は見受けられない。公職選挙法も含めて、実際の選挙現場でなにが行われているのかを紹介し、その理由を考えたい。

李

●タイトル:市民ジャーナリズムと大統領選挙に及ぼしたインターネットの影響

●要旨:選挙結果に与えるインターネットの影響は特に韓国において強いと言われている。特に2002年の大統領選挙は、オーマイニュースなどの市民ジャーナリズムが盧武鉉政権の誕生に大きな役割を果たしたという事が通説である。しかし、当時のメディア利用に関するアンケート調査を見るとインターネットから選挙情報を得ている人は少人数であり、年齢層においても20代~30代に偏っており、多くの人は従来のオールドメディアを情報源としていた。また、盧武鉉氏への支持率も選挙告示前と選挙期間中に変化がなく、一環して野党の候補より優位であった。それにしても、インターネットの影響が強く語られていることを考えるとインターネットの影響が無かったとは言い切れない。従って、2002年の大統領選挙においては、インターネットから有権者という直接的な影響を考えるより、迂回または間接的な影響を考えることが妥当であろう。本報告では、その詳細を説明させていただきたい。

清原

●タイトル:2008年米国大統領選挙戦におけるインターネットの利用とその影響

●要旨:2008年米国大統領選挙戦は1年半の長期にわたったが、ついに民主党のオバマ候補の勝利により幕を閉じた。オバマ氏の勝利の要因の分析はこれから多くの政治学者の手により、様々な角度から行われるであろう。ここではインターネットを使った選挙運動戦略に焦点を当てたい。オバマ氏は予備選挙中からFacebookや携帯電話のテキストメッセージなど、新しいメディアを巧みに利用することで、選挙に関心の薄い若年層の掘り起こし、そして、多額の選挙資金を集めることに成功した。それは本選挙終盤での全国的なテレビCMを可能にする豊富な資金源ともなった。2008年の大統領選挙戦では、2000年や2004年の大統領選挙戦と比べても、インターネットが選挙戦において非常に大きな役割を果たしたと言えるだろう。今回の報告では、2008年大統領選挙戦を振り返り、特にオバマ陣営のインターネット選挙戦略を検討してみたい。

連日、最低気温が摂氏で氷点下になっている。木々の葉はすっかり落ちた。雪はまだ降らず、空は真っ青で快晴になっていることが多い。

「科学政策とオバマ政権:新大統領へのアドバイス」と題する講演会がMITで開かれた。メインのスピーカーはMITスクール・オブ・サイエンスの学部長Marc Kastnerで、司会は名誉教授のEugene Skolnikoffである。

スコルニコフは、私がMITで所属している研究所の何代か前の所長で、私は『国際政治と科学技術』(NTT出版、1995年)という本の翻訳に大学院生のときにかかわった(残念ながら絶版で、出版社のホームページからも消えている)。今まで会ったことはなかったが、すごい年寄りで、よく分からない英語を話す人というイメージがあった。実際は、まだかくしゃくとしていて、英語も分かりやすい。英語が分かりにくいというイメージは彼の文章のせいだろう。残念ながらスコルニコフは司会なので少ししか話さなかったが、実際に会うことができたのはうれしかった。

スコルニコフは、アイゼンハワー(共和党)、ケネディ(民主党)、カーター(民主党)の各大統領の下で科学技術政策に関わってきた。オバマ政権で返り咲くことは年齢的に見てもないが、新大統領にアドバイスしようと思えばできる立場なのかもしれない。

メインスピーカーの話はやや物足りなかった。時間が短かったせいもあるだろうが、質疑応答では、核兵器はどうするのか、なぜ宇宙には触れないのか、といった質問も出た。情報通信技術への言及もない。主たる関心はエネルギーとライフ・サイエンスのようだった。確かにエネルギーは大統領選挙の争点だったし、MITも力を入れているので分からなくもないが、もっと広範に議論しても良かっただろう。

ヴァネヴァー・ブッシュ以来、MITは政府の研究開発において積極的な役割を果たしてきた。現在のブッシュ政権(ヴァネヴァー・ブッシュとジョージ・ブッシュは何の関係もないと思う)はヒトゲノムなどには関心を持っていたが(しかし、宗教的なしがらみもあった)、一般的には科学技術政策への関心は薄かったように思う。オバマ政権ができることで、少なくとも情報通信政策の関係者たちは大いに沸き立っている。昨今の経済悪化で、大学の収入も悪くなると予測されている。大学もヘッジファンドなどに大金を預けているからだ。MITにとっても、オバマ政権の動向は、研究資金源がどうなるかという点で関心があるに違いない。

質疑応答の中でもうひとつ、へえっと思ったのは、予算配分の偏り。過去10年ぐらいを見ると、ライフ・サイエンスに突出して予算が割り当てられていたが、それもピークを越え、最近は落ちてきている。そのため、オーバードクターの増加問題はどうしたらいいのかと詰め寄る学生らしき人がいた。講演者の答えは、意訳すれば、研究バブルに踊らされるなということだったように思う。特定の分野がもてはやされても、学部・大学院と時間が経ち、トレーニングが終わる頃にポストが残っているとは限らないということだ。その通りだが、それだけの見通しを持って大学院に行ける人も多くはないだろう。

10月に大阪で開かれたシンポジウムの続編が東京で開かれる。

(私も本当に出るのか? 自分で心配だ。)

サントリー文化財団「社会と思想に関する特別研究助成」成果発表

The Symposium "Continuity and Change in America"

シンポジウム「変わるアメリカ、変わらぬアメリカ―大統領選挙後のアメリカ―」

12月5日(金) 午後1時~5時30分

慶應義塾大学三田キャンパス「北館ホール」

拝 啓

秋冷の候、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「文明論としてのアメリカ研究会」では、2006年から2008年にかけて、これまでのアメリカン・スタディーズの枠を超えて、歴史、文化、宗教、憲法、政治、経済、安全保障など各方面から、改めてアメリカという文明について考え、議論し、思索してまいりました。

この度、本研究会の成果発表として、「変わるアメリカ、変わらぬアメリカ」をテーマに、10月に大阪で、12月には東京でシンポジウムを開催する運びとなりました。日本にとってアメリカとは何か。世界にとってアメリカとは何か。そして、将来100年のスパンで見た場合、我々にとってアメリカはどういう意味を持つのか。本シンポジウムで、今後の日米関係の発展に資する、思想的・学問的・実務的な知的インフラを構築したいと考えております。

つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、大統領選挙後のアメリカと日米関係を考える東京でのシンポジウムに、何卒ご出席を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

2008年11月

文明論としてのアメリカ研究会

代表 阿川尚之

財団法人サントリー文化財団

理事長 佐治信忠

主催:文明論としてのアメリカ研究会

共催:慶應義塾大学(慶應義塾創立150年記念)

国立大学法人大阪大学(21世紀懐徳堂)

財団法人サントリー文化財団

後援:読売新聞社、中央公論新社

協賛:サントリー株式会社

*日時:2008年12月5日(金) 午後1時~5時30分

*場所:慶應義塾大学三田キャンパス「北館ホール」

〒108-8345 東京都港区三田2-15-45(TEL:03-3453-4511)

*基調講演:午後1時~

リチャード・アーミテージ氏(アーミテージ・インターナショナル代表、元アメリカ国務副長官)「U.S.'s Role in the World」(世界における米国の役割) -同時通訳付-

北岡伸一氏(東京大学教授、元特命全権大使・日本政府国連代表部次席代表)「アメリカと国連と日本」

*研究会趣旨説明:午後2時45分~

文明論としてのアメリカ研究会代表 阿川尚之氏(慶應義塾大学教授)

*休憩:午後3時~

*パネルディスカッション:午後3時20分

土屋大洋氏(慶應義塾大学准教授)

沼波 正氏(日本銀行国際局長)

待鳥聡史氏(京都大学教授)

簑原俊洋氏(神戸大学教授)

コーディネーター:阿川尚之氏(慶應義塾大学教授、文明論としてのアメリカ研究会代表)

*参加方法

お手数ですが、申し込み用紙にご記入のうえ、11月末日までに、FAXにてご返送ください。参加費は無料です。

*ご同伴者の参加について

ご同伴者の参加も歓迎いたします。特に、アメリカ及び日米関係をご研究の方、あるいはこれらにご関心をお持ちの方に多数ご参加いただきたく、お知り合いの皆様に広くご紹介いただければ幸いです。

*お問合せ

〒530-8204 大阪市北区堂島2-1-5 財団法人サントリー文化財団 / 担当:小島

TEL :06-6342-6221 / FAX:06-6342-6220 / E-MAIL:sfnd at suntory-foundation.or.jp(atを@に変えて送信してください。)

プロフィール

リーチャード・リー・アーミテージ氏(アーミテージ・インターナショナル代表、元国務副長官)

Richard Lee Armitage

1945年生まれ。アナポリス海軍兵学校卒業後、ベトナム戦争に従軍。その後、国防総省情報局員、レーガン政権の国防次官補代理、ジョージ・ブッシュ政権下の2001年~2005年、国務副長官を務める。国防戦略の専門家、共和党穏健派の重鎮、知日派・アジア通として知られる。

北岡 伸一氏(東京大学大学院法学政治学研究科教授、元日本政府国連代表部次席代表)

Kitaoka Shinichi

1948年生まれ。立教大学法学部教授を経て現職。専門は日本政治外交史。2004年~2006年、特命全権大使としてニューヨークに赴任、日本政府国連代表部次席代表を務める。『清沢洌』(サントリー学芸賞)、『日米関係のリアリズム』(読売論壇賞)、『自民党』(吉野作造賞)など、著書多数。

土屋 大洋氏(慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科准教授兼総合政策学部准教授)

Tsuchiya Motohiro

1970年生まれ。国際大学グローバル・コミュニケーション・センター助教授を経て現職。現在、在外研究のため、マサチューセッツ工科大学客員研究員。専門は、国際政治学、情報社会論。著書に、『ネット・ポリティックス』(テレコム社会科学賞)、『情報による安全保障』など。

沼波 正氏(日本銀行国際局長)

Nunami Tadashi

1953年生まれ。日本銀行入行後、ブルッキングス研究所客員研究員、日本銀行ワシントン事務所長、那覇支店長、金融市場局審議役(決済・市場整備担当)、米州統括役ニューヨーク事務所長などを歴任し、2008年6月に国際局長に就任。著書に『私が見た沖縄経済』がある。

待鳥 聡史氏(京都大学大学院法学研究科教授)

Machidori Satoshi

1971年生まれ。大阪大学大学院法学研究科助教授、京都大学大学院法学研究科助教授を経て現職。専門は、比較政治・アメリカ政治。著書に『財政再建と民主主義』(アメリカ学会清水博賞)、『日本の地方政治』(共著)、『比較政治制度論』(共著)がある。

簑原 俊洋氏(神戸大学大学院法学研究科教授)

Minohara Toshihiro

1971年アメリカ生まれ。ユニオン・バンク勤務後、神戸大学大学院法学研究科に入学。神戸大学法学部助教授を経て現職。専門は日米関係史。著書に、『排日移民法と日米関係』(アメリカ学会清水博賞)、『カリフォルニア州の排日運動と日米関係』がある。

阿川 尚之氏(慶應義塾大学総合政策学部教授、文明論としてのアメリカ研究会代表)

Agawa Naoyuki

1951年生まれ。ソニー株式会社、米国及び日本での弁護士事務所勤務などを経て現職。専門は米国憲法史、日米関係史。2002年~2005年、在アメリカ日本大使館の広報文化担当公使を務めた。『海の友情』、『憲法で読むアメリカ史』(吉野作造賞受賞)など著書多数。

ボストンの書店に行くと『Last Lecture』という小さな本が並んでいる。前から何となく気になっていたのだが、その内容がYouTubeに載っているのに気がついた。同じ職業の身としてはたくさんのことを考えさせられる。

彼と私は10歳しか違わない。私に残された時間があと10年だとすれば何をすべきだろう。私の子供の頃からの夢は何だったのだろう。いくつかはすでに実現し、もちろん不可能だと分かったものもある。あいにく、大学の教員になることは子供の頃の夢ではなかった。忘れていた夢を思い出して、できることは実現していかなければ。ひとまず、来年はアフリカに行く。

この人も(子供の頃からの?)夢を実現したのだろう。歯並びの悪い携帯電話のセールスマンがオペラを歌うというが、審査員たちは全く期待していない。彼らの顔がみるみる変わるのが実に愉快だ。

土屋大洋「帝国の磁力」『アステイオン』第69号、2008年11月、40〜58頁。

久しぶりに原稿を書いた。50音順で名前が並んで私が2番目に来るなんてめったにない。

ちなみに同じタイトルはこちらでも使用。

大統領選挙の翌日、朝寝坊して昼過ぎに地下鉄に乗り込んだ。いつもより車内がきれいだ。何が違うのかと考えると、いつもは散乱しているフリーペーパーが見あたらない。ボストンにはmetroというフリーペーパーがあり、電車の中ではみんなそれを読んでいる。今日は大統領選挙の記念にみんな持ち帰っているらしい。

駅の売店の新聞もすっからかんになっている。セブンイレブンやCVS(ファーマシー)の新聞売り場は一部も残っていない。通りに置いてあるコイン販売機の新聞も空っぽだ。NYタイムズもボストン・グローブもUSAトゥデイもない。ハーバード・スクエアの大きな新聞販売店ならあるかと思ったが、ここも選挙結果について報じた新聞はすべてない。完全に出遅れてしまった。

おまけに駅に置いてある新聞紙リサイクル用のゴミ袋までからっぽだ。半透明の袋なので、外から中身がうかがえるのだが、何も入っていないものが多い。

これだけデジタルが発達しているといっても、記念に残る紙の新聞の需要は意外に大きかった。こんなことは滅多にないだろうが、オバマ当選のインパクトは、ケンブリッジでは甚大だったのだ。昨日のテレビによるとNYのタイムズ・スクエアやカリフォルニアのバークレーでは夜中まで若い人たちが騒いでいたそうだ。きっとハーバード・スクエアでも同じだっただろう。

大統領選挙が終わった。ボストン在住の方々のブログでも一斉にコメントが出ている。今回の大統領選挙が印象的だったことがうかがえる。実際、これほどおもしろいエンターテイメントはなかった。下手なリアリティ・ショーよりもずっとおもしろい。無論、さまざまな点でショーアップされているのだけど、エンターテイメントでショーアップは不可欠だ。それも含めて楽しむのが良かったのだと思う。

オバマのネット戦略は実にうまかった。当初、不明にも私は彼のネット戦略をあまり評価していなかった。というのも、今さらSNSはないだろうと思っていたからだ。しかし、実名で行われているSNSは、選挙戦略と実にディープに絡まっていて、高い効果を発揮したようだ。日本のSNSでは実現できないような深いコミットメントが可能になっていた。

ネットと政治ということでは、2004年の民主党予備選で一世を風靡したハワード・ディーンが思い起こされる。11月4日付のNYタイムズの記事では、当時のディーンの担当者が、自分たち[ディーン陣営]がライト兄弟だったとしたら、彼ら[オバマ陣営]はアポロ11号だ、とコメントしているのが印象深い。それだけ一気にネットの政治利用が進んだのだ。それに乗り遅れたマケインに勝機は無かったと、後知恵では思える。

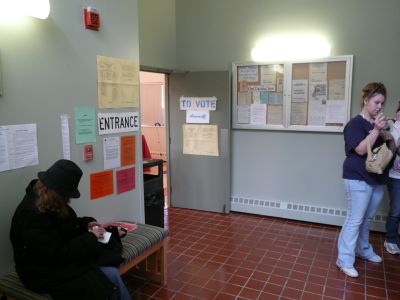

私は選挙当日何をしていたか。もちろん投票はできない。せっかくこの時期にアメリカにいるのに、忙しくてあまり大統領選挙はウォッチすることができていなかった。選挙当日ぐらいはちゃんと観察しようと思い、自宅から一番近い投票所を見物に行くことにした。

この投票所、近所の中ではちょっと危ない通りとして知られているところにある。妻の友人が夜間に強盗に遭ったことがあるらしい。しかし、昼間だし、投票所には人もたくさんいるだろうと思って、歩いていく。

投票所は通りから少し奥まったところにあるが、目立つところにオバマ陣営のプラカードを抱えた二人が立っている。私がきょろきょろしていると、「投票に来たのか!」と声をかけられた。「外国人だから投票できないんだけど、興味があるから見に来たんだ」というと、「投票所はあっちだ。じっくり見ていきなよ」と言ってくれる。

はたして投票所は、地域のコミュニティ・センターみたいなところで、さして大きくない。入口に案内の看板があるだけだ。警官がうろうろしているので、中に入って良いものか思案したが、ここで引き返してはつまらないと思い、追い返されるまで行ってみようとドアを開ける。

小さなロビーになっていて、投票を終えた人たちが数人たむろしている。投票のための行列はできていないが、次々と人がやってくる。さすがに投票する部屋までは踏み込めなかったが、外から中の様子を撮影できた。誰にもとがめられることもなく、日本の投票所のような緊張感も漂っていない。ずいぶんのんびりした雰囲気である。

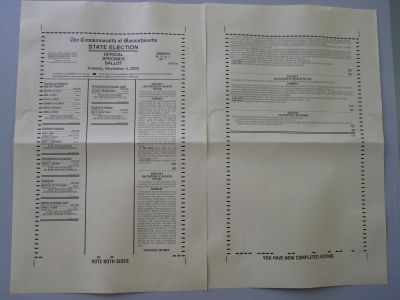

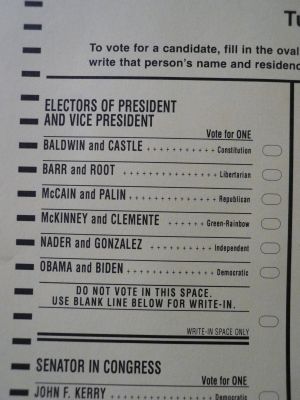

入口の脇に投票用紙の見本がかざってあった。現物は両面印刷になっており、大統領選挙、上院議員選挙、下院議員選挙の投票欄の他、Councillor(ローカル政府の役職?)、Senator in General Court(州議会の上院議員?)、Representative in General Court(州議会の下院議員?)、Register of Probate(遺言検認裁判官の登録?)といった役職の投票欄があり、さらに三つの法律に関する賛否を問う質問が印刷されている。

驚いたことに、大統領候補欄には6組が印刷されている。オバマ=バイデン、マケイン=ペイリンの他、消費者運動で名をはせたラルフ・ネーダーなどが立候補していた。マスメディアではほぼ全く無視されていたといってよい(ネーダーが立候補したニュースは確かに見た)。

電子投票(機械による電子的な投票:ネット投票ではない)が取り入れられるという話だったが、この投票所には入っていなかった。

外に出ると、ちょうど同じアパートに住むおばちゃんと出くわした。同じく見物に来ているフランス人親子と一緒に投票に来たそうだ。話をしていると、オバマ陣営のボランティアの横に小学校のスクールバスが止まった。ここが停留所の一つらしい。ドアが開くと子供たちがわっと出てきて、「オ、バ、マ!!! オ、バ、マ!!!」と大合唱が始まり、オバマのボランティアも看板を振りながら踊り出す。ちょうどこのストリート近辺は黒人の子供たちが多いので、彼らにとってオバマは希望の星なのだろう。

自宅に戻り、テレビで速報を見る。夕方になって開票が始まると、最初だけマケインがリードしたが、次の開票で一気にオバマが逆転し、どんどん差が付いていく。事前予想通り、大差の勝利だ。ただし、得票率と得票数ではそれほど差がない。勝者総取りが結果を大きく左右する。

マケインの地元のアリゾナまでオバマがとるのではという話もあったが、さすがにそれはなかった。しかし、2004年と比べて、民主党支持に変わった州が確かに増えている。ヒラリーとの予備選で大票田に弱かったオバマだが、民主党の地盤はもれなく取っている。

夜11時半頃にマケインの敗北宣言が行われた。マケインはさばさばと国民の団結を訴えたが、支持者たちはオバマ政権に不満のようでブーイングしている。オバマに対する根強い反発はなかなか消えないだろう。

しかし、上下両院の選挙で圧倒的な勝利を収めたことがオバマにとっては最高の贈り物だ。下院は民主党優勢が伝えられていたが、上院は拮抗すると見られていた。ところが上院も民主党が完全な優位に立った。オバマが変革を進めていくための法案審議には優位に働くだろう。

注意すべきは、議会を制する民主党議員たちとどうやって渡りを付けるかという点だ。彼らはオバマの人気に便乗しながらも、オバマをコントロールしようとするだろう。オバマは2004年に連邦上院議員になったばかりで、その前は州議会の上院議員だ。逆に議会をどれだけコントロールできるか、そして中間選挙までの最初の2年間でいかに成果を挙げるかがカギだ。それができなければ、ネットで集まった支持者たちはあっという間に批判者に転じるだろう。

先週の後半、テキサス州ヒューストンに行ってきた。正確にはそこから車で1時間半ぐらいのカレッジ・ステーションという町である。レンタカーを借りて片道4車線ほどあるフリーウェイを走り続ける。テキサスはまだまだ暖かくて気持ちがよい。気温は27度くらいあるらしいが、乾燥しているせいか、不快感はない。

途中、牧場が続く田舎道を通るのだが、道はナビに任せて(ようやくアメリカでもナビが普及してきた!)、ちらちらと横を見ていると、マケインとペイリンの名前が入った看板が目立つ。オバマ陣営の看板を出しているところは無かった。やはりブッシュ家の牙城なのだろう。

カレッジ・ステーションには、その名の通り、テキサスA&G大学という大学がある。巨大な大学で、スポーツが盛んらしい。スタジアムやフィールドや体育館がずらっと並んでいて、車がないとキャンパス内も移動できないのではないかという感じだ。

このテキサスA&G大学のキャンパス内にパパ・ブッシュ(ジョージ・H・W・ブッシュ)のライブラリーがある。すっかり私は大統領図書館のファンになっており、レーガン、クリントンに続いて三つ目である(もっと行きたいが、たぶんこれで打ち止め)。なぜこんなところに作ったのかと元大統領はよく聞かれるらしいが、展示の最初に見せられるビデオでは、「分からないと思うけど、この雰囲気が好きなんだ」と言っていた。

アーカンソーのクリントン・ライブラリーでは、そこそこの資料は見つかったものの、大ヒットはついに出てこなかった。FOIA(情報自由法)請求はしてみたものの、まだ結果は来ない。私が調べているテーマは国家安全保障にも絡むので、ほとんどの文書が非公開になっている。

ブッシュ・ライブラリーにも事前にメールを送って問い合わせてあったが、「あまりないよ」というつれない返事だった。だから、それほど時間は必要ないだろうと短めの日程を組んでいた。

ヒューストンのホテルで朝寝坊したせいで、レンタカーを借りてカレッジ・ステーションに着いたのは昼過ぎだった。アーキビストも私のテーマを聞いて、気乗りしていないのがありありと分かる。失敗だったかなあという思いがよぎる。

結局、欲しいと思っていた大統領時代の文書はほとんど何も出てこなかった。しかし、「ブッシュ大統領は、CIA長官だったこともあるよね」とふと言ってみると、「その時代の資料なら少し公開されているわよ。見てみる?」というので、是非見たいと頼んだ。これが、私にとっては宝の山だった! その重要性に気づいたとき、手に汗がにじんでくるのが分かった。来た甲斐があった。

一日目の夜、テキサス・ビーフを食べようと、安っぽいステーキハウスに入った。大繁盛していて少し待たされたので観察してみると、店員がパリス・ヒルトンみたいな雰囲気の若い女性しかいないのが異常だった。ボストンなら体格の良い中年女性や男性もたくさん働いている。食事に来ている客を見ると白人ばかりだ。バーに座っていた黒人男性一人と私だけが、見える範囲で白人ではなかった。テキサスってこわいなあ。多様性を重んじるアメリカには思えない(ヒューストンのような大都市ではもちろん違うだろうけど)。こういう州が共和党政権を支えているのだろう。

二日目、閉館間際に展示も駆け足で見る。ブッシュ家はテキサスというイメージが強いけれども、パパ・ブッシュの父親(現大統領の祖父)はオハイオ州出身、母親はメイン州出身、自身はマサチューセッツ州で生まれている。テキサスとのつながりは、大学卒業後に石油ビジネスに身を投じてからだ。ブッシュがテキサスで政治の世界に進んだとき、今では想像も付かないが、テキサスは民主党が圧倒的に強かったらしい(共和党員は飲んだくれて選挙に行かなかったのだとブッシュは言っている)。息子のジョージ・W(現在の大統領)は父親がイェール在学中にコネチカット州で生まれているから、テキサスとブッシュ家のつながりは、新しいものだと分かる(息子も後にイェールに進学)。息子のブッシュ大統領が休暇を過ごしにテキサスの牧場に行くのも、州知事だったとはいえ、政治的なポーズなのかもしれない。

ライブラリーからヒューストンへ戻る際、金曜日の夕方の渋滞にはまってしまう。フリーウェイで車が動かなくなってしまった。ふと前の車の窓を見ると、オバマのステッカーが貼ってある。おおっと思ってよく見ると、「STOP OBAMA EXPRESS」と書いてあった。やっぱりアンチ・オバマらしい。ボストンではマケインのステッカーを貼っている人は見たことがない。やはり土地によってはっきりしているようだ。