竹中平蔵×井庭崇 対談:「政策言語」の提案とプロトタイピング

先週の土曜日(2010年11月27日)、僕の授業「パターンランゲージ」に竹中平蔵先生をお呼びして、対談を行った。タイトルは「政策のパターンランゲージに向けて」。授業時間2コマぶち抜きの3時間対談だ。

対談といっても、何か具体的な社会・経済のイシューについて議論するタイプの対談ではない。その場でひとつの「創造」を行ってみよう、という実にユニークな形式の対談である。

もう少し具体的にいうと、竹中先生に政策デザインについて自らの経験や考えをお話ししていただき、僕がそれをまとめていく。つまり、竹中先生が「素材」を提供し、僕がそれを「料理」するという、即興的コラボレーションなのだ。オーディエンスは、その場に立ち会い、ときにその創造に参加する。

事前打ち合わせや準備なしで、本当にその場でつくっていく。だから、本当に時間内にできるかどうか、非常にチャレンジングな試みであった。

この対談で、僕らは何をつくったのか?

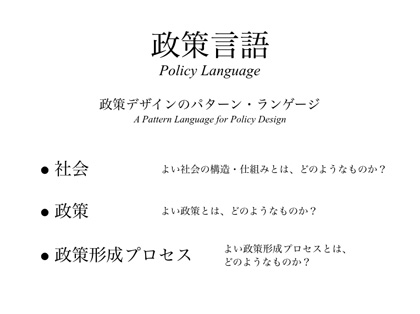

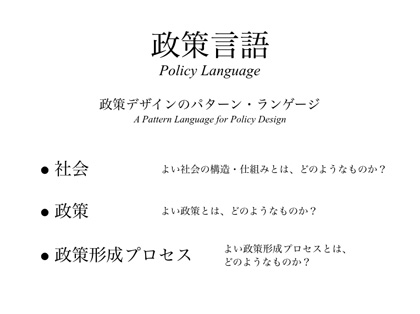

それは、僕が「政策言語」(Policy Language)と呼ぶものだ。専門的な言葉で言うと、「政策デザインのパターンランゲージ」。政策をデザインするときの問題発見と問題解決の知を言語化したものである。

「政策言語」という言葉は、僕がつくった言葉である。「政策パターン」という略し方も考えられるが、いくつかの理由があって、「政策言語」と略すことにした。その理由とは、「パターン」という言葉が専門外の人には強すぎる(「ワン・パターン」とか「固定的」なイメージが強い)という理由と、ここで強調したいのが「言語」性だという理由である。

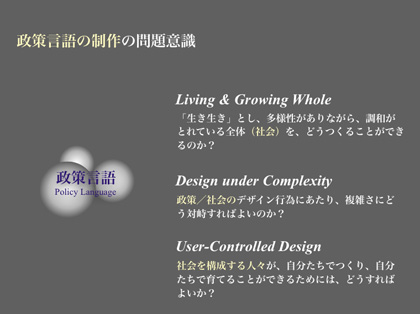

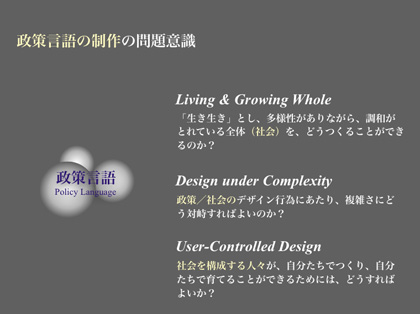

政策言語という新しい言語をつくる動機は、何だろうか?

それは、政策のデザインに必要な考え方のビルディングブロックを明示することで、政策をつくるプロセスを開いていきたいということだ。

現在、日本では、政策をつくっているのは、ごく一部の人たちに限られている。それ以外の人々は、政策について評価し、批判したり肯定したりすることぐらいしかできない。

そのような状況に陥った理由はいろいろあるだろうが、ここで僕が注目したいのは、政策デザインのための「道具」(ツール)の不在である。

このような背景から、「政策言語」という「政策デザインのための新しい道具」を提案し、実際にそのプロトタイプをつくってみよう、と考えたわけだ。

それでは、政策言語では、何を言語化するのだろうか?

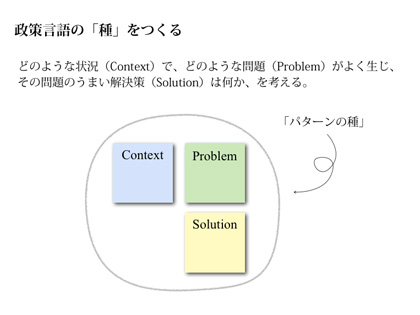

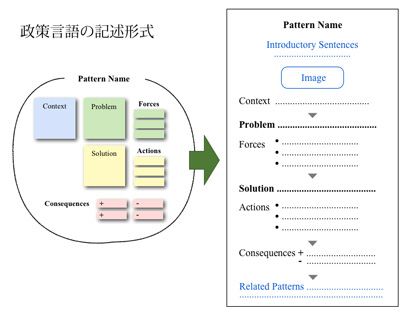

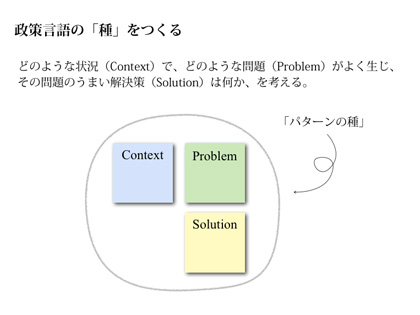

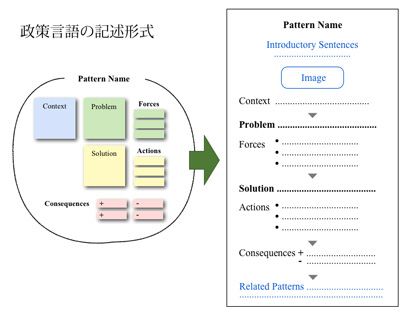

政策言語における各要素(パターン)には、二つの知識が埋め込まれている。まず第一に、どのような状況(Context)において、どのような問題(Problem)が生じるのか、という知識。そして第二に、その問題(Problem)をどう解決(Solution)すればよいのか、という知識。

政策をデザインするとはどういうことかを突き詰めていくと、その本質は、状況から問題を発見をし、その問題を解決することであるとわかってくる。それゆえ、政策言語では、「状況→問題」と「問題→解決」の両方を記述することになる。

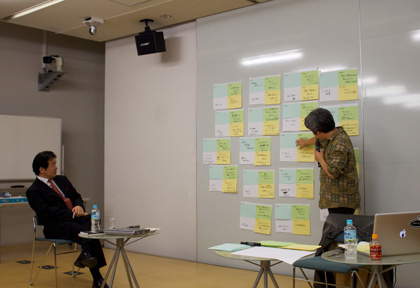

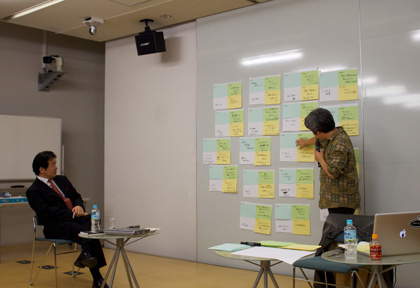

今回の対談では、まず、竹中先生に小泉内閣での経験を振り返っていただき、どのようなことが重要なポイントであったかを自由に語ってもらった。それを、僕が、状況/問題/解決のフレームに落としながら、書き出していった。

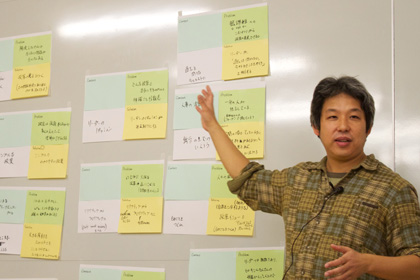

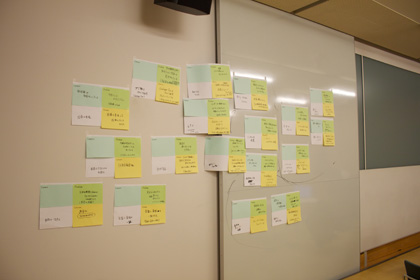

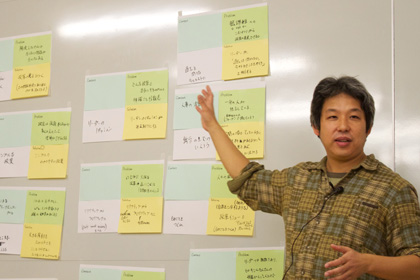

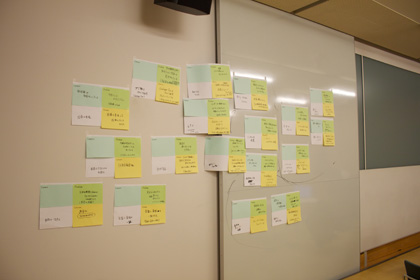

その後、それらの要素(パターンの種)の関係性を考えていく。壁一面のホワイトボードをつかって、「感覚的に近い」要素同士を近くに配置していく。逆に「遠い」と思うものは遠ざける。何度も何度も貼り直しながら、要素間の関係をあぶり出していく(これらはKJ法の考え方/やり方に通じている)。

決して、トップダウンに「これは政策形成プロセスについてのもので、これは情報共有の話で・・・」というようなに既存の枠にはめていってはいけない。ここでやりたいのは、すでに持っているフレームに当てはめることではなく、今まで想像していなかったような、新しい関係性/新しいフレームワークを発見することなのだから。

この関係性づくりのフェーズには、オーディエンスにも参加してもらい、一緒に悩み、考えた。要素が少ないこともあり、作業は難航したが、なんとかまとめることができた。

不思議なもので、関係性を考えるということは、全体像を模索しているように見えて、実は各要素の理解を深めるということでもある。そうなるのは、「全体は部分から成り立つが、部分は全体から影響を受ける」という循環構造があるからだ。だから、ここでやっている作業というのは、諸要素の空間的な配置替えをしながら、その循環構造に迫っていくということなのである。

こうして、最終的には、政策言語の要素18個と、それらの関係性を紡ぎだすことができた。もちろん、これらは政策言語のほんの一部の要素にすぎず、しかもプロトタイプでしかない。今後、さらに要素を加えていくとともに、すでに出てきたものについてはブラッシュアップをしていきたい。

このようにして、今回の対談では、政策デザインのパターンランゲージである「政策言語」の考え方を提案し、そのプロトタイプをつくることができた。僕自身、かなり手応えがあったし、竹中先生にもかなり気に入っていただいたようだ。

今回の試みは、ステージでやっている本人としては「本当に時間内にできるのか」とドキドキであったが、無事できて本当によかった。竹中先生、どうもありがとうございました! そして、参加してくれたみんな、ありがとう!

SFC「パターンランゲージ」特別対談 “政策のパターンランゲージに向けて”

対談:竹中 平蔵 × 井庭 崇

日時:2010年11月27日(土)3・4限(13:00〜16:15)

会場:慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス(SFC) 大学院棟 τ(タウ)12教室

※ 当日の資料/映像は、SFC Global Campus の「パターンランゲージ」授業ページで一般公開されます(無料)。

対談といっても、何か具体的な社会・経済のイシューについて議論するタイプの対談ではない。その場でひとつの「創造」を行ってみよう、という実にユニークな形式の対談である。

もう少し具体的にいうと、竹中先生に政策デザインについて自らの経験や考えをお話ししていただき、僕がそれをまとめていく。つまり、竹中先生が「素材」を提供し、僕がそれを「料理」するという、即興的コラボレーションなのだ。オーディエンスは、その場に立ち会い、ときにその創造に参加する。

事前打ち合わせや準備なしで、本当にその場でつくっていく。だから、本当に時間内にできるかどうか、非常にチャレンジングな試みであった。

この対談で、僕らは何をつくったのか?

それは、僕が「政策言語」(Policy Language)と呼ぶものだ。専門的な言葉で言うと、「政策デザインのパターンランゲージ」。政策をデザインするときの問題発見と問題解決の知を言語化したものである。

「政策言語」という言葉は、僕がつくった言葉である。「政策パターン」という略し方も考えられるが、いくつかの理由があって、「政策言語」と略すことにした。その理由とは、「パターン」という言葉が専門外の人には強すぎる(「ワン・パターン」とか「固定的」なイメージが強い)という理由と、ここで強調したいのが「言語」性だという理由である。

政策言語という新しい言語をつくる動機は、何だろうか?

それは、政策のデザインに必要な考え方のビルディングブロックを明示することで、政策をつくるプロセスを開いていきたいということだ。

現在、日本では、政策をつくっているのは、ごく一部の人たちに限られている。それ以外の人々は、政策について評価し、批判したり肯定したりすることぐらいしかできない。

そのような状況に陥った理由はいろいろあるだろうが、ここで僕が注目したいのは、政策デザインのための「道具」(ツール)の不在である。

このような背景から、「政策言語」という「政策デザインのための新しい道具」を提案し、実際にそのプロトタイプをつくってみよう、と考えたわけだ。

それでは、政策言語では、何を言語化するのだろうか?

政策言語における各要素(パターン)には、二つの知識が埋め込まれている。まず第一に、どのような状況(Context)において、どのような問題(Problem)が生じるのか、という知識。そして第二に、その問題(Problem)をどう解決(Solution)すればよいのか、という知識。

政策をデザインするとはどういうことかを突き詰めていくと、その本質は、状況から問題を発見をし、その問題を解決することであるとわかってくる。それゆえ、政策言語では、「状況→問題」と「問題→解決」の両方を記述することになる。

今回の対談では、まず、竹中先生に小泉内閣での経験を振り返っていただき、どのようなことが重要なポイントであったかを自由に語ってもらった。それを、僕が、状況/問題/解決のフレームに落としながら、書き出していった。

その後、それらの要素(パターンの種)の関係性を考えていく。壁一面のホワイトボードをつかって、「感覚的に近い」要素同士を近くに配置していく。逆に「遠い」と思うものは遠ざける。何度も何度も貼り直しながら、要素間の関係をあぶり出していく(これらはKJ法の考え方/やり方に通じている)。

決して、トップダウンに「これは政策形成プロセスについてのもので、これは情報共有の話で・・・」というようなに既存の枠にはめていってはいけない。ここでやりたいのは、すでに持っているフレームに当てはめることではなく、今まで想像していなかったような、新しい関係性/新しいフレームワークを発見することなのだから。

この関係性づくりのフェーズには、オーディエンスにも参加してもらい、一緒に悩み、考えた。要素が少ないこともあり、作業は難航したが、なんとかまとめることができた。

不思議なもので、関係性を考えるということは、全体像を模索しているように見えて、実は各要素の理解を深めるということでもある。そうなるのは、「全体は部分から成り立つが、部分は全体から影響を受ける」という循環構造があるからだ。だから、ここでやっている作業というのは、諸要素の空間的な配置替えをしながら、その循環構造に迫っていくということなのである。

こうして、最終的には、政策言語の要素18個と、それらの関係性を紡ぎだすことができた。もちろん、これらは政策言語のほんの一部の要素にすぎず、しかもプロトタイプでしかない。今後、さらに要素を加えていくとともに、すでに出てきたものについてはブラッシュアップをしていきたい。

このようにして、今回の対談では、政策デザインのパターンランゲージである「政策言語」の考え方を提案し、そのプロトタイプをつくることができた。僕自身、かなり手応えがあったし、竹中先生にもかなり気に入っていただいたようだ。

今回の試みは、ステージでやっている本人としては「本当に時間内にできるのか」とドキドキであったが、無事できて本当によかった。竹中先生、どうもありがとうございました! そして、参加してくれたみんな、ありがとう!

SFC「パターンランゲージ」特別対談 “政策のパターンランゲージに向けて”

対談:竹中 平蔵 × 井庭 崇

日時:2010年11月27日(土)3・4限(13:00〜16:15)

会場:慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス(SFC) 大学院棟 τ(タウ)12教室

※ 当日の資料/映像は、SFC Global Campus の「パターンランゲージ」授業ページで一般公開されます(無料)。

パターン・ランゲージ | - | -