創造社会における「参加」(内と外の融解)について考える

「創造社会」(Creative Society)とはいかなる社会かを考え、その姿を描いてくために、このブログではいろいろな観点から、創造社会や創造性について考えていくことにしたい。

今回は、モリス・バーマンの「参加」(participation)の概念を手がかりに考えてみたい。バーマンは『デカルトからベイトソンへ:世界の再魔術化』 のなかで、近代の科学的意識とは別の意識として「参加する意識」(participation consciousness)について述べている。

のなかで、近代の科学的意識とは別の意識として「参加する意識」(participation consciousness)について述べている。

バーマンによると、「参加する意識」とは、「自分を包む環境世界と融合し同一化しようとする意識」(p.14)のことである。これに対して、科学的意識は、「自己を世界から疎外する意識」(p.14)であり、「自然への参入ではなく、自然との分離に向かう意識」(p.15)であるという。

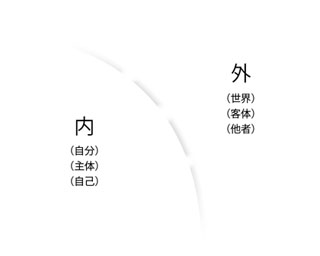

バーマンのいう「参加」(participation)とは、「自己の『内側』と『外側』が体験の瞬間において一体化すること」(p.79)である。それは「内と外、主体と客体、自己と他者とが、境界を貫いて結ばれること」である。そして、そういうときは、「『私』が、『経験をする主体』なのではなく、経験そのものになる。」(p.79) という。

このようなことは、私たちの日常でも起きていると、バーマンは言う。「現代人にとっても参加する意識は、ごく日常的に現れているのだ。… 私にしても、たったいま、そのことを意識するまでは、タイプのキーを叩くことに没入していた。この文章を書いている「私」というものをまるで感じていなかった。」(p.79)

この感覚は僕もとてもよくわかる。何かをつくっているとき、つまり創造においては、うまくいくとこういう状態になる。このことを、創造の観点からすると、創造に関与しているのは、人も世界もである。つまり、創造に取り組んでいて、それについて考えようとすると、社会的なレベルでの主体と客体というのは消えさり、一体化するということだ。

このように、バーマンのいう「参加」とは、人が何かにコミットする・行為するという意味ではない。そうではなく、自分と世界の境界があやふやになり、その区別がなくなる(区別が重要でなくなる、その区別が本質的ではなくなる)ことを意味している。参加とは、内と外の境界の融解のことなのである。

自分の経験を思い出して、イメージしてみてほしい。何かをつくることに没頭しているときのことを。真剣に何かをつくっているときのことを。そうやって没頭して何かをつくっているときは、いまつくっているものがカタチづくられ、成長していくことが、中心的な出来事となる。そのとき、その創造で起きていることこそが、主要な出来事になり、それ以外のことは周辺的な事柄になる。

このとき、つくり手である「自分」と、自分がいる「世界」の境界・区別は、二次的な問題になる。創造にのめり込むほど、自分と世界の境界・区別は意識されなくなる。違う言い方をすれば、自分と世界はコラボレーションしているのであり、創造の企ての共謀者となる。あるいは、こう言ってもいい。いまつくっているものが成長していくのは、「自分」を含む「世界」が作用しているからだ、と。

いま書いてきたことを、僕の「創造システム理論」(Creative Systems Theory)的に言うならば、創造における発見の連鎖(のオートポイエーシス)が活発なとき、それ以外はすべて環境側に位置するものになるということだ。発見という水準においての区別が重要なのであり、主体と世界という区別は意味を失うことになる。

いまのことを僕の例でひとつ。3年前に、カオスの状態遷移ネットワークのなかにスケールフリーネットワークが潜んでいることを発見したときのこと(論文1、論文2、)。

3年前のある日、カオスの状態遷移を試しに描いてみたら、なかなか複雑なネットワークであることがわかった。こういうときは、可視化だけでなく、指標でみようということで調べてみたら、次数がべき乗分布に従っていて、スケールフリーネットワークだった。

これはすごい!と思い、条件を変えて調べてみたら、どの値でもスケールフリーであることがわかった。それならば、カオスの他の関数(写像)ではどうか?と調べてみたら、他の関数でもスケールフリーのものがみつかった。

この経験を振り返ると、発見の連鎖こそが中心的な出来事であったと感じる。状態遷移ネットワークは、僕が見出す前から、その関数に潜んでいたといえる。しかし、ある関数を状態遷移ネットワークでみるという必然性はないから、僕が新しく生み出したと言えないこともない。

このように、数学者や科学者は、世界に潜む法則性を発見(discover)している(数学者の探求における創造性については、William Byersの『How Mathematicians Think: Using Ambiguity, Contradiction, and Paradox to Create Mathematics』 が詳しい)。discoverとは、覆い(cover)をとる(dis)ということである。ある面では、世界に潜んでいたものであり、別の側面では、人間がつくりだしたものでもある。

が詳しい)。discoverとは、覆い(cover)をとる(dis)ということである。ある面では、世界に潜んでいたものであり、別の側面では、人間がつくりだしたものでもある。

このことは、芸術家にも言えるだろう。例えば、彫刻家が、素材と“対話”しながらつくっていく、というねがわかりやすいだろう。頭のなかにあったものを外化するというのではなく、世界とコラボレーションしながら、ものがつくられている。

これまで、創造に打ち込むときにある「参加」について書いてきた。しかし、これ以外にも「参加」が生じることがあると思う。バーマンのいう「参加」は、「自己の『内側』と『外側』が体験の瞬間において一体化すること」であり、それは「内と外、主体と客体、自己と他者とが、境界を貫いて結ばれること」であった。このような「参加」は、何も創造のときだけでなく、もっと静的な生じ方もあるように思う。

例えば、座禅や瞑想など、静を追求することで、「参加」に至ることもあるように思われる。つまり、何も行為しなくても、「参加」は可能だということである。これはあくまでも推測にすぎないが、スティーブ・ジョブズをはじめとして、禅(Zen)にはまった多くのクリエイターたちは、この「参加」の感覚を求めていたのかもしれない(あくまでも、推測に過ぎないが)。

宗教的体験でも「参加」は生じると思われる。神という存在の前では、その差異こそが重要であり、自分と世界の差異はとるにたらないものとなる。このことを単に頭で考えるのではなく、「感じる」のだろう。しかしながら、バーマンは、近代社会は魔術から醒めたのであり、神という存在に頼るのではない「参加」を考える。それを「再魔術化」(reenchantment)と呼んだ。基本的には、僕もこの方向で考えている。

以上を踏まえ、創造社会においては、創造に没頭することによる「参加」が頻繁に起きることになること、そしてそれに伴って、静的な「参加」についても見直されるということ、それが僕の現段階での予想である。

今回は、モリス・バーマンの「参加」(participation)の概念を手がかりに考えてみたい。バーマンは『デカルトからベイトソンへ:世界の再魔術化』

バーマンによると、「参加する意識」とは、「自分を包む環境世界と融合し同一化しようとする意識」(p.14)のことである。これに対して、科学的意識は、「自己を世界から疎外する意識」(p.14)であり、「自然への参入ではなく、自然との分離に向かう意識」(p.15)であるという。

バーマンのいう「参加」(participation)とは、「自己の『内側』と『外側』が体験の瞬間において一体化すること」(p.79)である。それは「内と外、主体と客体、自己と他者とが、境界を貫いて結ばれること」である。そして、そういうときは、「『私』が、『経験をする主体』なのではなく、経験そのものになる。」(p.79) という。

このようなことは、私たちの日常でも起きていると、バーマンは言う。「現代人にとっても参加する意識は、ごく日常的に現れているのだ。… 私にしても、たったいま、そのことを意識するまでは、タイプのキーを叩くことに没入していた。この文章を書いている「私」というものをまるで感じていなかった。」(p.79)

この感覚は僕もとてもよくわかる。何かをつくっているとき、つまり創造においては、うまくいくとこういう状態になる。このことを、創造の観点からすると、創造に関与しているのは、人も世界もである。つまり、創造に取り組んでいて、それについて考えようとすると、社会的なレベルでの主体と客体というのは消えさり、一体化するということだ。

このように、バーマンのいう「参加」とは、人が何かにコミットする・行為するという意味ではない。そうではなく、自分と世界の境界があやふやになり、その区別がなくなる(区別が重要でなくなる、その区別が本質的ではなくなる)ことを意味している。参加とは、内と外の境界の融解のことなのである。

自分の経験を思い出して、イメージしてみてほしい。何かをつくることに没頭しているときのことを。真剣に何かをつくっているときのことを。そうやって没頭して何かをつくっているときは、いまつくっているものがカタチづくられ、成長していくことが、中心的な出来事となる。そのとき、その創造で起きていることこそが、主要な出来事になり、それ以外のことは周辺的な事柄になる。

このとき、つくり手である「自分」と、自分がいる「世界」の境界・区別は、二次的な問題になる。創造にのめり込むほど、自分と世界の境界・区別は意識されなくなる。違う言い方をすれば、自分と世界はコラボレーションしているのであり、創造の企ての共謀者となる。あるいは、こう言ってもいい。いまつくっているものが成長していくのは、「自分」を含む「世界」が作用しているからだ、と。

いま書いてきたことを、僕の「創造システム理論」(Creative Systems Theory)的に言うならば、創造における発見の連鎖(のオートポイエーシス)が活発なとき、それ以外はすべて環境側に位置するものになるということだ。発見という水準においての区別が重要なのであり、主体と世界という区別は意味を失うことになる。

いまのことを僕の例でひとつ。3年前に、カオスの状態遷移ネットワークのなかにスケールフリーネットワークが潜んでいることを発見したときのこと(論文1、論文2、)。

3年前のある日、カオスの状態遷移を試しに描いてみたら、なかなか複雑なネットワークであることがわかった。こういうときは、可視化だけでなく、指標でみようということで調べてみたら、次数がべき乗分布に従っていて、スケールフリーネットワークだった。

これはすごい!と思い、条件を変えて調べてみたら、どの値でもスケールフリーであることがわかった。それならば、カオスの他の関数(写像)ではどうか?と調べてみたら、他の関数でもスケールフリーのものがみつかった。

この経験を振り返ると、発見の連鎖こそが中心的な出来事であったと感じる。状態遷移ネットワークは、僕が見出す前から、その関数に潜んでいたといえる。しかし、ある関数を状態遷移ネットワークでみるという必然性はないから、僕が新しく生み出したと言えないこともない。

このように、数学者や科学者は、世界に潜む法則性を発見(discover)している(数学者の探求における創造性については、William Byersの『How Mathematicians Think: Using Ambiguity, Contradiction, and Paradox to Create Mathematics』

このことは、芸術家にも言えるだろう。例えば、彫刻家が、素材と“対話”しながらつくっていく、というねがわかりやすいだろう。頭のなかにあったものを外化するというのではなく、世界とコラボレーションしながら、ものがつくられている。

これまで、創造に打ち込むときにある「参加」について書いてきた。しかし、これ以外にも「参加」が生じることがあると思う。バーマンのいう「参加」は、「自己の『内側』と『外側』が体験の瞬間において一体化すること」であり、それは「内と外、主体と客体、自己と他者とが、境界を貫いて結ばれること」であった。このような「参加」は、何も創造のときだけでなく、もっと静的な生じ方もあるように思う。

例えば、座禅や瞑想など、静を追求することで、「参加」に至ることもあるように思われる。つまり、何も行為しなくても、「参加」は可能だということである。これはあくまでも推測にすぎないが、スティーブ・ジョブズをはじめとして、禅(Zen)にはまった多くのクリエイターたちは、この「参加」の感覚を求めていたのかもしれない(あくまでも、推測に過ぎないが)。

宗教的体験でも「参加」は生じると思われる。神という存在の前では、その差異こそが重要であり、自分と世界の差異はとるにたらないものとなる。このことを単に頭で考えるのではなく、「感じる」のだろう。しかしながら、バーマンは、近代社会は魔術から醒めたのであり、神という存在に頼るのではない「参加」を考える。それを「再魔術化」(reenchantment)と呼んだ。基本的には、僕もこの方向で考えている。

以上を踏まえ、創造社会においては、創造に没頭することによる「参加」が頻繁に起きることになること、そしてそれに伴って、静的な「参加」についても見直されるということ、それが僕の現段階での予想である。

創造社会論 | - | -