未来ヴィジョンをブレイクダウンして言語化する「フューチャー・ランゲージ」

最近、パターン・ランゲージの研究・実践の経験を踏まえて、「フューチャー・ランゲージ」(Future Language)という新しい方法を構築中である。今年の春頃に僕が言い始めて、現在も構築中なのだが、徐々に実践も開始しているので、現段階の考えを一度まとめておくことにしたい。

「フューチャー・ランゲージ」(Future Language)とは、未来ヴィジョンを、パターン・ランゲージのパターンのように小さな単位で記述する方法である。パターン・ランゲージでは、過去の成功例に見られる共通パターンを言語化するが、フューチャー・ランゲージでは、未来ヴィジョンを構成する要素を言語化する。

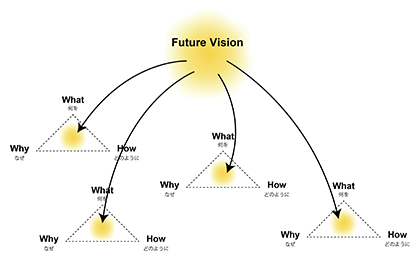

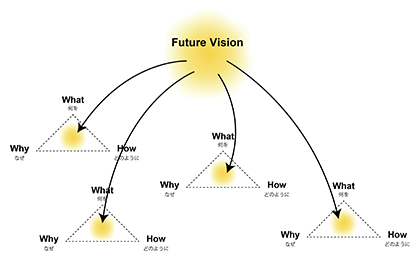

フューチャー・ランゲージでは、ヴィジョンを構成する要素を、What、Why、Howの形式で記述する。

未来ヴィジョンを構成する要素について、そのヴィジョンでは何がよいとされているのか(価値:What)、それはなぜよいのか(理由:Why)、それはどうすれば実現できるのか(方法:How)を書き、それに名前(Name)をつける。

過去の事例をもつパターン・ランゲージよりも、フューチャー・ランゲージは、さらに仮説的なものとなる。しかし、大切なのは、それを一緒につくるという過程である。それるをつくるなかで、対話があり、観察があり、協働がある。その過程で、未来ヴィジョンについての理解や議論が深まる。各人の学びになるとともに、組織学習が可能となる。

パターン・ランゲージが「過去」から学ぶための方法だとすれば、フューチャー・ランゲージは「未来」から学ぶための方法である(『U理論』的な言い方をするならば)。

その意味で、フューチャー・ランゲージは、シナリオ・プランニングとよく似ている。しかし、現状から演繹する未来像ではなく、理想像を描き、そこから現在の方に引き寄せる点と、シナリオをつくるのではなく、ヴィジョンをブレイクダウンしたランゲージ(言語)をつくるという点が異なる。

未来ヴィジョンをパターン的な形式で記述するので、中埜博さん、羽生田栄一さん、本橋正成さんたちが言う「プロジェクト・ランゲージ」や、クリストファー・アレグザンダーの元同僚の建築家ゲイリー・ブラックが言う「Project Pattern Language」は、フューチャー・ランゲージの先駆的な仕事と捉えることができる。

彼らは、建物を建てるにあたり、関係者にヒアリングをして、そこで語られたものをパターン・ランゲージ形式でまとめる、そのプロジェクトのためのランゲージを作成する。そして、それをもとに、建築計画をつくっていく。これまで、このような「個々のプロジェクトのヴィジョンをパターン形式で書く『プロジェクト・ランゲージ』は、パターン・ランゲージの一緒である」と言われてきたが、実は、「フューチャー・ランゲージ(の一種)である」という方がしっくりくるのではないかと思う。

フューチャー・ランゲージは、多様なメンバーが集まって対話を行い、問題解決に向かう場であるフューチャー・センター(Future Center)などとも相性がよいだろう。そのような場でも、未来ヴィジョンをブレイクダウンして言語化し、それがどのような要素で構成されているのかを理解したり、アクションに近づけたりすることができるフューチャー・ランゲージは新しい可能性を拓くだろう。

フューチャー・ランゲージは、理想像としてのヴィジョンと、具体的で実践的なアクションの間をつなぐブリッジの役割を果たす。理想像・ヴィジョンはひとつの価値表明であるが、それがどのような要素から成り立つのかを What として明示し、それがなぜ理にかなっているのかを Why として明言する。そして、それを実現するためにはどうすればよいのかが、How の部分で記述される。こうして、ヴィジョンとアクションの橋渡しが可能となる。

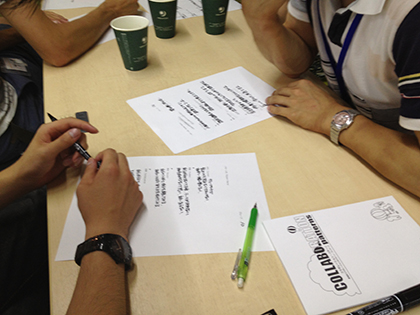

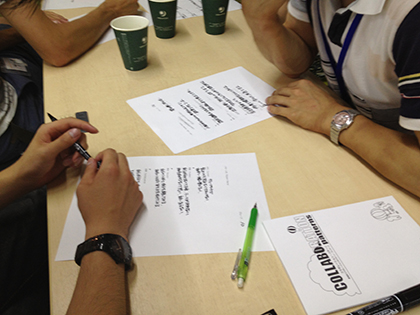

フューチャー・ランゲージのワークショップをこの夏2回実施した。ひとつは、小学校から大学までの教員と教育系企業・NPOの方との会ITS(今井むつみ先生と市川力先生と開催)。もうひとつは、高校生たちが参加したSFC未来構想キャンプ。ともに、理想の学びの場について考え、言語化した。

自分たちの未来ヴィジョンについてのフューチャー・ランゲージをつくるということは、自分たちの未来を語る言葉を自分たちでつくり、それを使って未来を形づくっていくということである。自分たちの言葉をつくることで、未来への志向が高まると期待される。

単なる未来志向では足元をすくわれる。だから、過去から学ぶ「パターン・ランゲージ」が重要になる。しかし、過去の成功パターンを持っているだけでは、未来へのつながりは見えにくい。そこで、「フューチャー・ランゲージ」が重要になる。

このように、「パターン・ランゲージ」と「フューチャー・ランゲージ」は、創造的コラボレーションを推し進めるヴィークルの両輪なのだ。

過去の成功例に見られる共通パターンを言語化する「パターン・ランゲージ」と、未来ヴィジョンを構成する要素を言語化する「フューチャー・ランゲージ」の両方を駆使して、個人・組織・コミュニティの自己形成を支援する。これが、これから僕(と井庭研)がやりたいと思っていることである。

「フューチャー・ランゲージ」(Future Language)とは、未来ヴィジョンを、パターン・ランゲージのパターンのように小さな単位で記述する方法である。パターン・ランゲージでは、過去の成功例に見られる共通パターンを言語化するが、フューチャー・ランゲージでは、未来ヴィジョンを構成する要素を言語化する。

フューチャー・ランゲージでは、ヴィジョンを構成する要素を、What、Why、Howの形式で記述する。

未来ヴィジョンを構成する要素について、そのヴィジョンでは何がよいとされているのか(価値:What)、それはなぜよいのか(理由:Why)、それはどうすれば実現できるのか(方法:How)を書き、それに名前(Name)をつける。

過去の事例をもつパターン・ランゲージよりも、フューチャー・ランゲージは、さらに仮説的なものとなる。しかし、大切なのは、それを一緒につくるという過程である。それるをつくるなかで、対話があり、観察があり、協働がある。その過程で、未来ヴィジョンについての理解や議論が深まる。各人の学びになるとともに、組織学習が可能となる。

パターン・ランゲージが「過去」から学ぶための方法だとすれば、フューチャー・ランゲージは「未来」から学ぶための方法である(『U理論』的な言い方をするならば)。

その意味で、フューチャー・ランゲージは、シナリオ・プランニングとよく似ている。しかし、現状から演繹する未来像ではなく、理想像を描き、そこから現在の方に引き寄せる点と、シナリオをつくるのではなく、ヴィジョンをブレイクダウンしたランゲージ(言語)をつくるという点が異なる。

未来ヴィジョンをパターン的な形式で記述するので、中埜博さん、羽生田栄一さん、本橋正成さんたちが言う「プロジェクト・ランゲージ」や、クリストファー・アレグザンダーの元同僚の建築家ゲイリー・ブラックが言う「Project Pattern Language」は、フューチャー・ランゲージの先駆的な仕事と捉えることができる。

彼らは、建物を建てるにあたり、関係者にヒアリングをして、そこで語られたものをパターン・ランゲージ形式でまとめる、そのプロジェクトのためのランゲージを作成する。そして、それをもとに、建築計画をつくっていく。これまで、このような「個々のプロジェクトのヴィジョンをパターン形式で書く『プロジェクト・ランゲージ』は、パターン・ランゲージの一緒である」と言われてきたが、実は、「フューチャー・ランゲージ(の一種)である」という方がしっくりくるのではないかと思う。

フューチャー・ランゲージは、多様なメンバーが集まって対話を行い、問題解決に向かう場であるフューチャー・センター(Future Center)などとも相性がよいだろう。そのような場でも、未来ヴィジョンをブレイクダウンして言語化し、それがどのような要素で構成されているのかを理解したり、アクションに近づけたりすることができるフューチャー・ランゲージは新しい可能性を拓くだろう。

フューチャー・ランゲージは、理想像としてのヴィジョンと、具体的で実践的なアクションの間をつなぐブリッジの役割を果たす。理想像・ヴィジョンはひとつの価値表明であるが、それがどのような要素から成り立つのかを What として明示し、それがなぜ理にかなっているのかを Why として明言する。そして、それを実現するためにはどうすればよいのかが、How の部分で記述される。こうして、ヴィジョンとアクションの橋渡しが可能となる。

フューチャー・ランゲージのワークショップをこの夏2回実施した。ひとつは、小学校から大学までの教員と教育系企業・NPOの方との会ITS(今井むつみ先生と市川力先生と開催)。もうひとつは、高校生たちが参加したSFC未来構想キャンプ。ともに、理想の学びの場について考え、言語化した。

自分たちの未来ヴィジョンについてのフューチャー・ランゲージをつくるということは、自分たちの未来を語る言葉を自分たちでつくり、それを使って未来を形づくっていくということである。自分たちの言葉をつくることで、未来への志向が高まると期待される。

単なる未来志向では足元をすくわれる。だから、過去から学ぶ「パターン・ランゲージ」が重要になる。しかし、過去の成功パターンを持っているだけでは、未来へのつながりは見えにくい。そこで、「フューチャー・ランゲージ」が重要になる。

このように、「パターン・ランゲージ」と「フューチャー・ランゲージ」は、創造的コラボレーションを推し進めるヴィークルの両輪なのだ。

過去の成功例に見られる共通パターンを言語化する「パターン・ランゲージ」と、未来ヴィジョンを構成する要素を言語化する「フューチャー・ランゲージ」の両方を駆使して、個人・組織・コミュニティの自己形成を支援する。これが、これから僕(と井庭研)がやりたいと思っていることである。

フューチャー・ランゲージ | - | -