金曜日の昼過ぎ、研究所の同僚の一人が、「今度はロシアと戦争かな」とぼそっと言った。私は論文のデータ処理をずっとやっていたので何のことかよく分からなかったが、ロシアとグルジアに関する報道が始まっていた。アメリカがすぐ参戦するとは考えられないが、今のうちからそういう可能性を考えておくのが東部エスタブリッシュメントの頭の中なのだろう。

ちょうどその晩、オリンピックの開幕式の録画がNBCで放送された。アメリカ時間だと金曜日の朝に行われたことになるが、朝のニュースではスタジアムの中は見せず、録画を午後7時半から夜12時まで流した。インターネット時代に録画放送はないだろうと思ったが、視聴率を稼ぐためには仕方ないのかな。

マスゲームを見ていたアナウンサーが驚いて「あごが落ちちゃう(jaw dropping)」と言っていたのには笑った。中国に秩序があるところを見せたかった中国の気持ちも分かるけど、アメリカ人は多様な個性を称賛するから、アメリカ人はたぶん違う受け止め方をしてしまったと思う。その辺の感覚のずれを感じるなあ。せっかくの機会だったのにもったいない。

この日、小島朋之先生の最後の著書が届いた。国分良成先生の巻頭言を読み、小島先生の圧倒的執筆量に改めて驚く。きっとオリンピックもごらんになりたかっただろうな。先月末の偲ぶ会に出席したかったが、諸事情あって東京には戻れなかった。今書いている論文が終わったらこの本を読もう。

ケンブリッジ(ボストン)は雨ばかり。気温も上がらず、このまま秋になってしまいそうだ。暑そうな北京とはずいぶんなちがいだ。

最近ようやく落ち着ける場所が決まりつつある。東京にいた頃は近所のカフェで仕事をすることが多かった。三つぐらい場所を確保してあって、毎日行くと気まずいので適当にローテーションしている(毎日行けるほど暇でもなかったけど)。大学の研究室も4年使ったけどまだしっくり来なかった。妙に静かなのも嫌だし(大きな音で音楽をかけるわけにもいかない)、電話とか来客もあるから仕事をする場所ではなくて、休憩と面談の場所になっている。

こちらに来てから、すぐにでもじっくり仕事ができるかと思ったけれどもなかなかそうもいかない。自宅アパートでは仕事用の椅子を譲ってもらったり、使いやすいプリンタを譲ってもらったりして長時間仕事をしても疲れなくなってきた。一日家にいても何とかなるようになった。寒くなってきたら外に出られない(らしい)から、これは重要だ。

MITの研究室(E38-259)は、実はあまり居心地が良くない。最大6人使える大部屋を3人で使っているが、先住者がとてもがさつなやつで、ひとりで私物をまき散らしているのに閉口する(まあ、MITらしいやつなんだけど)。この部屋はフロアの中心部にあるので、外の景色が見られる窓がない。外の天気が分からないのも何となく気分が良くない。おまけに冷房がきつくて寒い。机や椅子は年代物で、ハイテクのMITらしくない。

しかし、この部屋も夏までで、新学期が始まったら別の大部屋に移る。ここは部屋にもなっていなくて、大きなスペースにパーティションを立てているだけ。昔の職場のGLOCOMに似ている。こちらに移ると、たぶん、人の動きが見えやすくなるので良いかもしれない。なかなか会えない所長もつかまえやすくなるだろう。

研究室にこもってばかりいても良くないので、近くのカフェを開拓し始めた。一番手っとり早いのはビルの向かいにあるMITのCOOPに隣接しているフードコートだけど、ここはメンテナンスがいまいちでやや汚く、あまり落ち着かない(アメリカのフードコートはどこも似たようなもんだけど)。本格的にじっくりやりたいときは隣のマリオット・ホテルの二階にある喫茶スペースに行く。もちろん高い。安く済ませるときはケンドール駅から50メートルほどボストン側に歩いたところにあるABP(au bon pain)に行く。ここは昼時になると混むので、その時間を避けていけばゆっくりできる。無線LANも無料で使える。その少し手前にあるCOSIというチェーン店の食堂は、サラダなどが食べられて、ここでも無線LANが無料で使える。ここも昼時はとても混むので避けなければならない。

奥の手は、ケンドール駅前から無料シャトルバスに乗って、ケンブリッジサイド・ギャレリアに行き、大手書店ボーダーズのカフェに行く。ここだとたくさん本があるので飽きない。カフェもいつも席があるのが良い。本を買いすぎるのが問題だ。ここでインテリジェンス関連の本を買ったら、「ワシントンのスパイ博物館に行ったことがあるか」とレジの店員に聞かれた。「何度もあるよ」と答えると、「じゃあ、NSAの博物館は?」というので、「もちろん何度も行ったよ」と言うと、「俺の親父はNSAで働いているんだぜ」と来た。ほんとかなあ。ま、いろいろおもしろい。

金曜日、アーキビストに教えてもらったステーキハウスDOE'S EAT PLACE(http://www.doeseatplace.net/)へランチに行く。ここはビル・クリントンのお気に入りといわれているところである。

一番小さいTボーン・ステーキを注文。一番小さくて2ポンド(900グラム)という異常な大きさである。ポーターハウス・ステーキだと3ポンド、サーロイン・ステーキは3.5ポンドが一番小さいというからどうかしている。Tボーンだと骨の部分が入っているから(BSEは大丈夫か?)肉の部分はもう少し少なくなるので、私の選択肢はこれしかない。

それでも出てきたステーキの大きさに圧倒される。しかし、うまい。柔らかさも良いし、味付けもシンプルだ。周りには何にもないへんぴなところにあるカジュアルな店には似つかわしくない味だ。付け合わせのポテトはほとんど食べられなかったが、ステーキは全部食べてしまった。

他の日本人のブログでは味はまあまあという人が多いが、日本の霜降りで薄いステーキに慣れているとおいしくないかもしれない。日本から来る人はステーキというとミディアム・レアばかりにするけど、アメリカの肉は分厚いのでミディアムぐらいにしておいたほうがおいしく食べられる。写真の通り、外は黒く焦げてしまうが、中はちょうど良い。ミディアム・レアだと厚い肉の中まであまり火が通らないから、日本のレアに近くなる。しかし、私の舌がアメリカの味に慣れてしまったのかとも少し心配になる。

時間が少しあったので、バス・ターミナルからバスに乗って、有名なセントラル高校(http://en.wikipedia.org/wiki/Little_Rock_Central_High_School)を見学しに行く。ここはアイゼンハワー政権時代に人種差別で全米を揺るがす事件が起きたところである。白人ばかりの高校に9人の黒人生徒(Little Rock Ninehttp://en.wikipedia.org/wiki/Little_Rock_Nineと呼ばれる)が転校しようとしたため、アーカンソー州兵や連邦の陸軍が動員され、州知事と大統領がその権限をめぐって対立する事態にまで発展し、その後の公民権運動に大きな影響を与えた。

近くの記念ミュージアムを見てから、高校の建物を外から眺める。全米で一番美しいと言われた高校だけあってきれいだ。夏休み中なのでひとけがなく、通りにも人がいない。ビデオで見た1957年の大騒ぎが嘘のようだ。

土曜日、飛行機はスムーズに飛び、ボストンに戻ってくる。ところが、地下鉄のレッド・ラインが工事か何かで中断している。パーク・ストリート駅で降ろされ、代替シャトルバスに乗せられた。これが朝の1限に間に合うように湘南台駅からSFCに行くときのような混み具合で、閉口する。ケンドール駅で降ろされ、また地下鉄に乗るが、ここも大混雑している。どうやらレッド・ソックスの試合を見てフェンウェイ球場から戻ってくる人たちと重なってしまったみたいだ。朝の東海道線上り列車みたいな混み具合でぐったり疲れる。空いていると思って土曜日に帰ってきたのになあ。

疲れる旅だったので、日曜日は昼まで眠り続けてしまった。

3月9日(日)の朝9時に家を出て成田へ向かう。ルフトハンザでミュンヘンへ。ミュンヘンは先月の出張でも使った。ルフトハンザのラウンジは良かったので、期待していたが、シェンゲン条約に加盟していない路線のためのフロアにあるラウンジはいまいちだったのでがっかり。しかし、短時間なので気にせず次のフライトへ。

ミュンヘンから3時間弱でアンカラへ。飛行機を降りてすぐに軍服の一団が待っている。私の名前を持った人がいるので、名乗ると、横の階段を下りてバスに乗せられる。他にも数人が一緒で、VIPルームに連れて行かれる。パスポートを預け、部屋で待っている間に入国審査が行われたらしい。そこから車に乗せられ、ビルケント・ホテルまで連れて行かれる。夜中なので車はほとんどは知っていない。車はまるでレース・サーキットを走るように疾走していく。斜線を示す線がほとんど見えず、4車線ほどある道を気ままにすっ飛ばしていくのだ。

ホテルは予想していたものよりもきれいで良い。無線LANも無料で入っている。窓が小さく、眺めが悪いのが残念だが贅沢は言うまい。頭痛がするほど疲れがたまっていたので、シャワーを浴びてすぐに眠る。

シンポジウムの出席者は690人だという。予想よりはるかに多い。そして、その8割が制服を着た軍人であることに驚く。どちらかというと知的な士官クラスのようだが、これだけ多くの軍人に囲まれた経験はない。おまけにアジア人はほとんどいないので、私がやたらと目立っている気がする。長髪なのも良くない。

他の発表の多くは、用意した原稿を読み上げるスタイルで、パワポも使わない。概念的な話が多く、聞いているのがつらい。しかし、私の発表はシンプルながらパワポを駆使した(レッシグを真似した)スタイルだったため、聴衆の心をつかんだらしい。多くの人に誉めていただいた。

シンポジウムが終わってから、大使館の駐在武官、瀬戸さんの車をお借りして、新市街まで行く。そこで1時間半ほどブラブラして気分転換をする。これがなかったらつまらなかったに違いない。思ったよりもアンカラの街は洗練された都会である。学生食堂のようなところに飛び込んで食べた定食が気分良かった。

出発の朝は3時起きである。4時10分に迎えが来る。知り合いになった国務省のリチャードと再会した。

アンカラからミュンヘンへの機内では『フューチャリスト宣言』を読んだ。何となく内容は分かってはいたのだが、読んでみると元気が出る。いろいろ学ぶところがあった。ブログをオープンなまま続けるのは大変だけど、続けることに価値があるのだと分かる。ミュンヘンに着いてから、ブログのコメント欄とトラックバックをもう一度オープンにした。それと、学習強化という言葉も印象に残る。少し高いハードルをクリアした後に得られる報酬としてのドーパミン、これを繰り返そうとするのだそうだ。私が苦労しながら英語でプレゼンをやって誉めてもらえるのはこのためのような気がする。これからも手を抜かずに頑張っていこう。

今回の旅では、7時間あるミュンヘンでの時間のつぶし方がテーマだったが、けっこう時間は簡単に過ぎていった。まずは普通のロビーで仕事をし、買い物をし、そして、ラウンジで仕事をしたらあっという間に出発時間だ。何か不思議な感じだ。夢中で仕事をしていたのだろうか。

小島先生の逝去を受けて私は決断を迫られることになった。トルコのシンポジウムに予定通り行くのか、小島先生の葬儀に出るのか。この二つはまったく同じ日に行われる。上海経由の飛行機に変更したとしても通夜が終わるのは午後7時で、アンカラに行く飛行機は成田を午後7時半に出る。仮にその飛行機に乗れたとしても、到着は翌日の午後3時となり、私のパネル・ディスカッションの開始時間は午後3時40分である。どう考えても難しい。

私しては、たった20分のスピーチのためにアンカラまで行くよりも、小島先生をみんなと一緒に見送りたい。4日の午後は総務省関連の会合に出てから、総務省で櫛田さんと西潟さんを引き合わせた。その晩、迷ったあげく、加茂さんに電話をした。すると、明日の午後一番で、小島先生のお宅におじゃまできそうだということが分かった。12時45分に新百合ヶ丘の改札で待ち合わせることにした。

翌日、待ち合わせ場所には加茂さん、そして大古殿さんが来た。しかし、タクシーで小島先生のご自宅に着くと、小島先生がスーツに着替え中で、ご挨拶できないことが分かった。大古殿さんによれば、できるだけ出張はキャンセルしてもらっているとのこと。阿川先生はアメリカ行きを延期し、村井先生は途中で切り上げて帰ってくるという。そこで、私も出張をキャンセルすることにして、この日は帰宅した。

帰宅してから日本国際問題研究所の藤原事務局長(元トルコ大使)に電話するがつかまらない。電子メールで連絡する。もともとトルコの話を持ってきてくれた村井先生と阿川先生にも電子メールを書き、シンポジウムをキャンセルしたい旨伝える。阿川先生からは、村井先生がOKなら異存ないとの返事がすぐに来た。村井先生は出張中とのことなので、秘書にもメールを送る。

翌朝、村井先生からもOKのメールが来る。この日、昼に小島先生の棺はSFCに行き、その後で三田に来ることになっていた。昼過ぎに三田に出かけ、棺が研究棟の前を通り、キャンパスを徐行するのを見送る。涙が溢れてくる。その後、清水さんにお茶につきあってもらい、その間に、トルコへの断りのメールを送った。

その日の夜は小川町で経団連プロジェクトの打ち上げがあった。経団連の二人に相談すると、行ったほうが良いとのことだったが、すでに断りのメールを出した後だった。店を出て神田まで歩こうと思い、携帯の電源を入れると、何やら意味不明の留守電が二件入っている。

神田の駅に着くとまた電話がかかってきた。何かと思ってとると、在アンカラ日本大使館の瀬戸さんという人だという。どうやら、断りのメールを受けて、主催者がトルコ軍参謀本部に連絡し、そこから大使館の駐在武官に参加の要請があったらしい。家に帰ってみると、電子メールにはムスタファさんからどうしても来いというメールが入っている。おまけに駐在武官からもメールがあり、ファックスまで送ってきた。

再び加茂さんに電話して、もう一度会えるチャンスをもらえないか電話し、明日、時間をとってもらうようにお願いする。

ひどい国だというのが感想だ。『トルコのもう一つの顔』を読んでいたせいもあるが、トルコ政府の横暴さを感じる。家族や友人よりも大切なものがあるというのか聞いてみたい。会議にどんなお偉いさんが来るのかは私には何の関係もない。メールに返事をする気がしない。

しかし、一度約束したことでもあるし、主催者に損害がかかることは間違いないから、瀬戸さんを通じて参加する旨を伝える。それにしても腹立たしい。

村井先生と阿川先生にもキャンセルできなかった旨、伝える。ここで思い直し、加茂さんにメールをして、明日の面会をキャンセルする。その代わり、清水さんに代わりにお香典を持っていってもらうことにする。会ってご挨拶したいというのは私の自己満足に過ぎず、大変なご遺族の時間をいただくわけにはいかない。

土曜日の夕方、清水さんと大井町駅で待ち合わせ、お香典を託す。まったく申し訳ない。

日曜日の朝、トルコへ旅立つ。

3月4日、小島先生が亡くなった。このニュースは総務からの電子メールで昼に知った。総務省関連の会議に行く前で、大声を出して妻に知らせ、メールを読みながらしばし言葉を失った。先日、ある先生から耳打ちをされていたので、ひょっとしたらとは思っていたが、これほど早いとは驚きだった。

総務省の会議も欠席しようと思い直したがひとまず出席し、会議の冒頭ではそのことに触れながら挨拶した。テーマがASP・SaaSに関するアジアを中心とした国際連携だったからだ。この会議が終わった後、16時に総務省に行き、櫛田さんと西潟さんを引き合わせ、総務省の政策について議論する。政治が大きく変わったというのが印象的であった。17時半に総務省を出て、新橋まで櫛田さんと歩く。本当は櫛田さんの夕食につきあうべきだったが、小島先生のことで頭がいっぱいで辞去する。

問題は、トルコ行きである。実に困った。最初の考えは、葬儀を優先し、トルコでのシンポジウムをキャンセルしようというものだった。そのため、小島先生の一番弟子の加茂さんに電話をし、葬儀の前にご挨拶に行く時間はないかと確認してみる。幸い、明日(5日)の昼に小島先生の自宅に伺うことができるとのことだったので、12時45分に新百合ヶ丘駅で待ち合わせることにした。

翌5日、電車を乗り継いで新百合ヶ丘へ。加茂さんの他に、総務の大古殿さんが来ている。タクシーの中で話を聞くと、問い合わせがあった場合、出張は断るように頼んでいるという。ううむとうなってしまう。村井先生は出張を早めに切り上げ、帰国し、阿川先生は出発を延期したという。

小島先生の自宅に着くと、小島先生がスーツに着替えている最中で、しばらく時間がとれないということだった。ここで、方針を転換し、ここでご挨拶することをやめ、シンポジウムをキャンセルして葬儀に出席することにする。最寄りの駅までの道を聞き、大井町に帰る。大井町駅のコインロッカーに入れておいたケーブルテレビのチューナーを戸越銀座まで返しに行く。

夕方帰宅してから、元トルコ大使の藤原さんに電話をするがつかまらない。電子メールを出す。村井先生と阿川先生にもメールを出す。

夜になって阿川先生からキャンセルしても良いとの返事がある。しかし、村井先生からは返事がない。村井先生の秘書にもメールを出して聞いてみる。本当はトルコのムスタファさんにメールをすぐだそうと思ったが、もう少し検討した方がよいかと思い、下書きだけしておく。

実に悩む。つらい選択だ。小島先生の葬儀には出たい。大変お世話になったし、同僚たちと共に小島先生を見送りたい。しかし、トルコの主催者たちには大変な迷惑をかけてしまう。迷惑をかけるが、しかし、基本的には私の知らない人たちであり、私のシンポジウムでの役どころは実に端役でしかない。私が出席しなくてもシンポジウムはたいした影響もなく進むだろう。もしシンポジウム自体が退屈であったとしたら、私はたった20分話すためだけに小島先生の葬儀に出席しなかったという負い目を一生持ち続けることになるだろう。

翌朝、6日の朝、藤原大使から電話が入る。理解できないわけではないが、できればシンポジウムに参加して欲しい、他に方法はないのかという話である。藤原大使から口添えすることはできないので、自分で決めて伝えて欲しいとのこと。実に困る。

悩みを抱えたまま、家を出て三田へ向かう。12時にSFCに小島先生の棺は行き、その後14時に三田に来る予定だ。談話室でしばし待つ。その後、清水さんがやってきた。

14時20分頃、小島先生の棺を乗せた車がやってきた。外からはそれらしい車には見えない。奥様とご長男、そして加茂さんが同乗されている。奥様の言葉を聞いているうちにほろほろと涙が出てくる。正門まで行って見送る。

清水さんと生協食堂でお茶をする。トルコについてアドバイスをもらい、欠席を決断してその場でムスタファさんにメールを送った。決断した後でもまだ罪の意識が強く残っている。つらい。申し訳ない。

16時に図書館に移り、仕事をしようとするが、なかなか手につかない。ムスタファさんからは返事が来ない。ゲラのチェックにも集中できない。仕方がないので思考を整理するためにこのエントリーを書き始める。書くことでだんだん気分が落ち着いてくるが、これで良かったのかどうか不安が残る。『成長の法則』によれば、何事もポジティブに考え、行動しなければ始まらないという。その通りなのだが、今の私はネガティブ思考のループにはまってしまっている。小島先生がくれたこの時間を上手に使わなくてはならない。

もしトルコのシンポジウムがなければ、今頃私はアメリカにいて、小島先生の葬儀に出席することはできなかっただろう。トルコの方々には申し訳ないが、私がやらなければならいのは、葬儀に出席し、小島先生との約束を肝に銘じることではないだろうか。KKKトリオ(草野、小島、熊坂)の三人がいなければ、私の今のポジションは無かった。その恩の大きさを考えれば、トルコのシンポジウムへの不義理は比較にならない。私は葬儀に出なくてはいけないのだ。そう考えることにしよう。

コムキャストでトリプルプレイの申し込みをした。1年間の契約で、音声電話、ケーブルテレビ、ブロードバンドがセットになり、月額99ドルである。

コムキャストでトリプルプレイの申し込みをした。1年間の契約で、音声電話、ケーブルテレビ、ブロードバンドがセットになり、月額99ドルである。

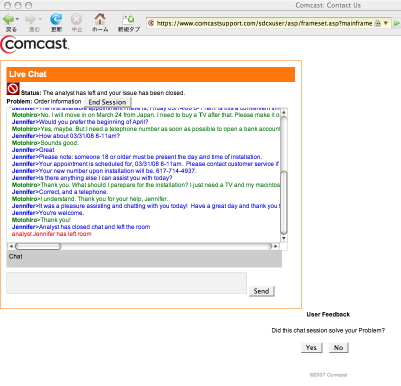

おもしろいのは、申し込み画面の最後でいきなりチャットが始まることだ。これは予想外だった。ここでオペレーターとチャットしながら、SSNやクレジット・カードの情報を提供することで手続きが進み、工事の日取りと電話番号が決まってしまった。音声で話すよりも分かりやすく、証拠が残るので良いシステムである。びっくりしたけど、ほっとした。

これも大変だった。

ボストンでは、丸5日間かけてアパートを探し、エールワイフというレッド・ライン終点の駅前に良いところを見つけた。風邪はひくし足はねんざするしで大変だった。