COINs2010 (Collaborative Innovation Networks) 学会報告 その4

The Second International Conference on Collaborative Innovation Networks (COINs2010) の3日目は、Paper Sessionということで、研究発表のプレゼンテーションが次々と行われた。

そのなかで、僕も発表してきました。今回は、昨年のCOINs2009で発表した「創造システム理論」(Creative Systems Theory) にもとづいて、創造プロセスを記述するための記法「創造システム・ダイアグラム」(Creative Systems Diagram) を提案。まだまだ出来たてほやほやなので、version 0.10。

そして、「カオスの足あと」の研究の最初の段階の創造プロセスを、実際にこの記法で記述してみた(当時の創造プロセスについて、いろいろメール・インタビューに答えてくれた、しーもとはかせに感謝)。この分析と記述、とても面白かったし、このダイアグラムが使えそうだという実感ももてた。

これまで「創造システム理論」は、単に理論しか存在しなかったので、どんなときにどう使えるのかさっぱりわからなかったが(聞いている人も僕自身も!)、これでようやく、何か使えそうだという気がしてきた。コーヒーブレイクのときに話した感じだと、オーディエンスの反応もなかなかよかったようだ。

このダイアグラムを考案するにあたり、モデル図をいくつかのビューに分けるところなどで、大学院生のときに学んだ UML (Unified Modeling Language) の知識が役に立った。こんなところでこんなふうに活きるとは思わなかった。結局、僕はモデリングの人なんだなぁ、と再認識。「創造」を理解し、それを支援するってことを、僕がやるとこうなるんだねぇ、と。面白い。

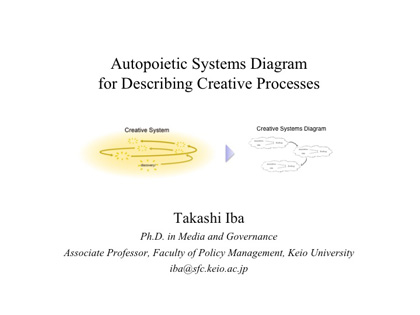

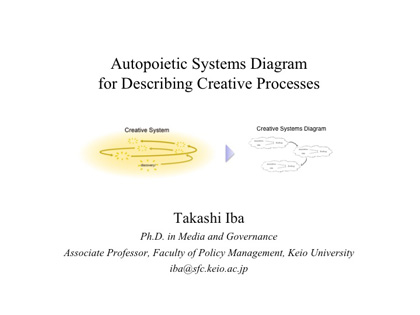

Takashi Iba, "Autopoietic Systems Diagram for Describing Creative Processes", The Second International Conference on Collaborative Innovation Networks (COINs2010), 2010

COINs2010, GA, USA, 2010.

Presentation Slides: "Autopoietic Systems Diagram for Describing Creative Processes" (1.8 MB)

創造システム理論にもとづいて、創造プロセスを記述するための記法が、「創造システム・ダイアグラム」(Creative Systems Diagram: CSD)。

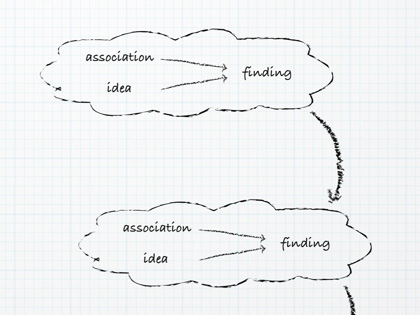

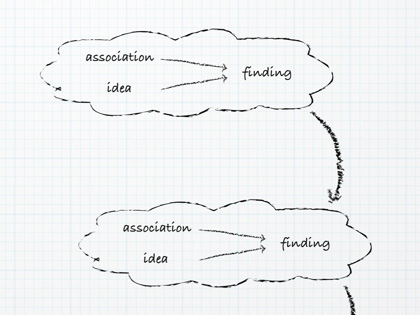

創造システムの要素は《発見》(discovery)。《発見》は、《アイデア》(idea)、《関連づけ》(association)、《ファインディング》(finding)から成り立っている。創造システム・ダイアグラムでは、どのような《アイデア》がどのように《関連づけ》られ、どのような《ファインディング》があったのかを記述していく。

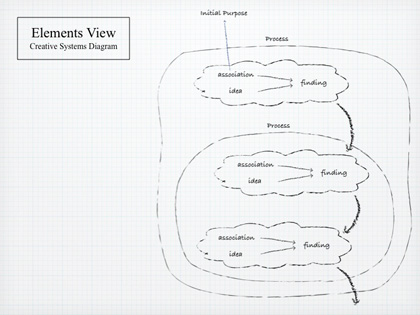

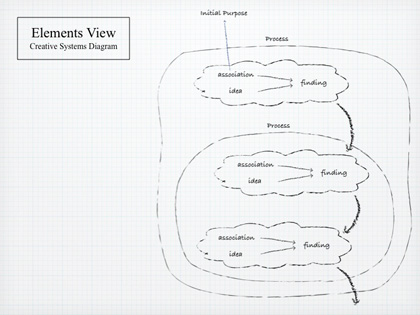

創造システム理論の基本のビューは、《発見》の連鎖を描く「要素ビュー」(Elements View)。

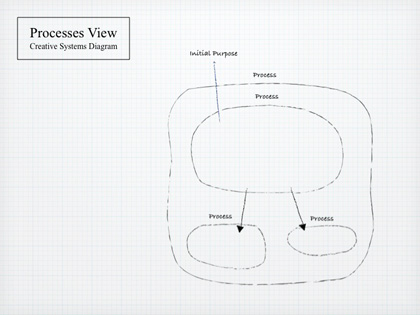

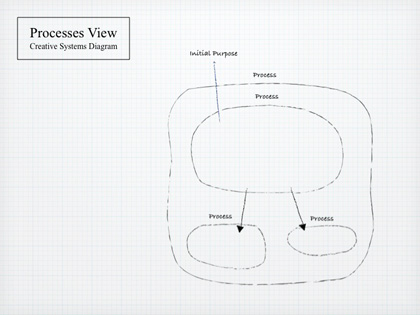

多くの《発見》を束ねる「プロセス」の関係を記述するビューが、「プロセス・ビュー」(Processes View)。

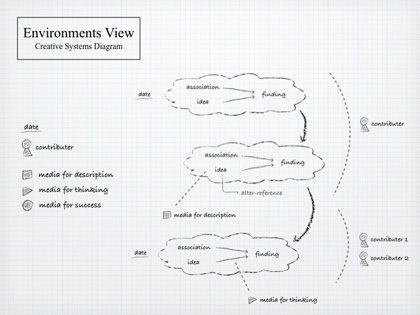

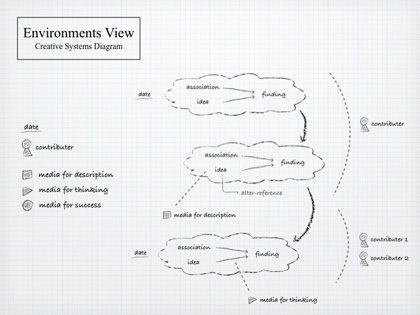

それぞれの《発見》がどのような環境要因によって成り立ったのかを記述するのが、「環境ビュー」(Environments View)。

References

Takashi Iba, "An Autopoietic Systems Theory for Creativity," COINs2009: Collaborative Innovation Networks Conference, 2009

井庭 崇, 「創造システム理論の構想」, 第14回進化経済学会大会, 2010

井庭 崇, 「自生的秩序の形成のための《メディア》デザイン ── パターン・ランゲージは何をどのように支援するのか?」, 『10+1 web site』, INAX Publishing, 2009

そのなかで、僕も発表してきました。今回は、昨年のCOINs2009で発表した「創造システム理論」(Creative Systems Theory) にもとづいて、創造プロセスを記述するための記法「創造システム・ダイアグラム」(Creative Systems Diagram) を提案。まだまだ出来たてほやほやなので、version 0.10。

そして、「カオスの足あと」の研究の最初の段階の創造プロセスを、実際にこの記法で記述してみた(当時の創造プロセスについて、いろいろメール・インタビューに答えてくれた、しーもとはかせに感謝)。この分析と記述、とても面白かったし、このダイアグラムが使えそうだという実感ももてた。

これまで「創造システム理論」は、単に理論しか存在しなかったので、どんなときにどう使えるのかさっぱりわからなかったが(聞いている人も僕自身も!)、これでようやく、何か使えそうだという気がしてきた。コーヒーブレイクのときに話した感じだと、オーディエンスの反応もなかなかよかったようだ。

このダイアグラムを考案するにあたり、モデル図をいくつかのビューに分けるところなどで、大学院生のときに学んだ UML (Unified Modeling Language) の知識が役に立った。こんなところでこんなふうに活きるとは思わなかった。結局、僕はモデリングの人なんだなぁ、と再認識。「創造」を理解し、それを支援するってことを、僕がやるとこうなるんだねぇ、と。面白い。

COINs2010, GA, USA, 2010.

Presentation Slides: "Autopoietic Systems Diagram for Describing Creative Processes" (1.8 MB)

創造システム理論にもとづいて、創造プロセスを記述するための記法が、「創造システム・ダイアグラム」(Creative Systems Diagram: CSD)。

創造システムの要素は《発見》(discovery)。《発見》は、《アイデア》(idea)、《関連づけ》(association)、《ファインディング》(finding)から成り立っている。創造システム・ダイアグラムでは、どのような《アイデア》がどのように《関連づけ》られ、どのような《ファインディング》があったのかを記述していく。

創造システム理論の基本のビューは、《発見》の連鎖を描く「要素ビュー」(Elements View)。

多くの《発見》を束ねる「プロセス」の関係を記述するビューが、「プロセス・ビュー」(Processes View)。

それぞれの《発見》がどのような環境要因によって成り立ったのかを記述するのが、「環境ビュー」(Environments View)。

References

井庭研だより | - | -