井庭研究会シラバス(2014年度春学期)※プレ公開版

Creative Media Lab:創造社会を支える方法・道具をつくる

Creative Media Lab: Designing Novel Methods and Tools for Creative Society

井庭 崇: A型(木曜4・5限を予定)

【重要な日程】

2013年12月26日(木)井庭研説明会(6限)@ λ23教室

2014年 1月 9日(木)井庭研説明会(5限)@ λ23教室

※新規履修希望者は、必ずどちらかに参加してください。

2014年1月19日(日):エントリー〆切

2014年 1月 31日(金):次年度プロジェクト発表会

※新規履修希望者は、こちらも参加してください。

2014年 2月3・4日(月・火):面接

※本シラバスはプレ公開版です(公開後に情報が更新されることがあります)。

※正式なシラバスは、2014年1月9日(木)よりシラバス サイトで公開になります。

【目的・内容】

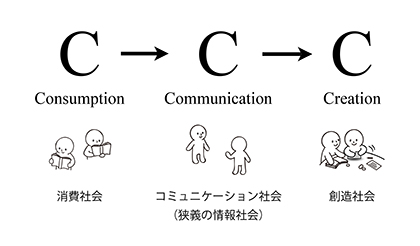

本研究会では、「創造社会」(Creative Society)の実現を支える方法・道具(Creative Media)をつくり、新しい時代の基盤をつくることを目指します。創造社会とは、「人々が、自分たちで自分たちのモノや仕組みを創造する社会」のことです。創造社会の支援という大きなヴィジョンのもと、本研究会では、個別テーマごとにプロジェクトを組み、学生主導で研究活動を進めていきます。具体的には、創造を支援するための共通言語として「パターン・ランゲージ」を制作し、それを活用する実践活動を行うプロジェクトなどに取り組みます。

「創造社会」のイメージと、それを実現・支援するための方法である「パターン・ランゲージ」については、論文「創造社会を支えるメディアとしての パターン・ランゲージ」(PDF)、および書籍『パターン・ランゲージ: 創造的な未来をつくるための言語』(井庭 崇 編著, 中埜 博, 江渡 浩一郎, 中西 泰人, 竹中 平蔵, 羽生田 栄一, 慶應義塾大学出版会, 2013)を参照してください。

また、パターン・ランゲージの具体例については、「パターン・ランゲージの考え方」、および、これまでに井庭研で制作してきた「ラーニング・パターン」、「プレゼンテーション・パターン」、「コラボレーション・パターン」を見てみてください。プレゼンテーション・パターンは、『プレゼンテーション・パターン:創造を誘発する表現のヒント』(井庭 崇 + 井庭研究室, 慶應義塾大学出版会, 2013: 2013年度グッドデザイン賞受賞)として出版もされています。

井庭研究室では、以下の8つのプロジェクトで、2014年度の新規メンバーを募集します(各プロジェクトの概要は後述します)。

1. Future Language

未来ヴィジョンの言語化と創造的コラボレーションを実現するための支援

2. Generative Films & Magazine

パターン・コミュニティの創造の軌跡を辿る映像・雑誌の制作

3. CoCooking

協働料理による問題解決のパターン・ランゲージの制作

4. Creative Learning

創造的な学びを実現するためのパターン・ランゲージの制作

5. Self Design

自分の生き方をつくるワークショップの実施

6. good old future

日本らしい「古き良き未来」をつくることの支援

7. Survival Language

大地震で生きのびるためのパターン・ランゲージの制作、および新しい防災教育の実施

8. Generative Beauty

いきいきと美しく生きることについてのワークショップの実施

プロジェクトの概要は、以下のとおりです。

1. Future Language(未来ヴィジョンの言語化と創造的コラボレーションを実現するための支援)

「複数人によるコラボレーションで未来ヴィジョンをつくり、実現する方法」を探究しながら、実際に学外でも実践活動を行っていきます。探究の成果は日々パターン・ランゲージとして記述・更新し、共同研究/コラボレーターの企業・地域・学校とともに実践していきます。キーワードは、「未来共創」「コラボレーション」「パターン・ランゲージ」「フューチャー・ランゲージ」です。

→ 未来ヴィジョンをブレイクダウンして言語化する「フューチャー・ランゲージ」

→コラボレーション・パターン:創造的コラボレーションのためのパターン・ランゲージ

2. Generative Films & Magazine(パターン・コミュニティの創造の軌跡を辿る映像・雑誌の制作)

パターン・ランゲージやそのコミュニティに関する「雑誌」をつくるプロジェクトです。映像連動型の月刊誌「Generative Magazine」(仮)で、4月創刊号で月刊、そして、ORFで特集号を目指します。創造社会を支援するための手段であるパターン・ランゲージの方法・分野が、いかにしてつくられてきたのかを、関係者の語り(証言・思い)によって明らかにし、それをまとめた雑誌・映像を編集・制作します。またその雑誌のなかで、井庭研のプロジェクトや、それ以外のパターン・ランゲージ関係のプロジェクトやイベントを紹介するコーナーをつくったり、エディターがおすすめのパターンを紹介というコーナーなどもやりたいと思っています。パターン・ランゲージや創造性、コミュニティ・ビルディングに興味がある人で、雑誌の執筆や編集、映像の撮影や編集で腕を発揮したい人を歓迎します。

→ Generative Films

→[プレスリリース]慶應義塾大学 井庭崇研究室 パターン・ランゲージの考え方と歴史を紹介するドキュメンタリー映像サイトを開設

3. CoCooking(協働料理による問題解決のパターン・ランゲージの制作)

「料理」は、私たちの生活に一番密着した「つくる」行為です。料理はその行為においても成果物においても、様々な問題を解決する力を秘めています。そこで、日常の発想の中で料理が当たり前になったら、きっと素敵な世界観が待っているでしょう。例えば、友達同士や同僚間の「今日どこに飲み行く?」が、「今日は何の料理つくる?」になったら楽しいと思いませんか? このように「一緒に料理をする」という行為に注目して、料理がもっと当たり前に、カジュアルに行われる仕組みをつくっていくのが、CoCooking Projectです。

→ CoCooking Project

4. Creative Learning(創造的な学びを実現するためのパターン・ランゲージの制作)

創造性を育むことができる「つくることによる学び」やそのような力を育む教育のあり方について探究します。来年度は、小学生が使える「ラーニング・パターン」をつくったり、高校生や大学生と一緒にプロジェクト型の活動を行っているNPOとの共同研究など、創造的なプロジェクト活動での学びをよりよくする方法のパターン・ランゲージを作成していきます。教育や人材育成など、年齢や場を問わず、「人が学んでいく」ということに関心があり、使命感を持って積極的に活動してくれる人を歓迎します。

→ ラーニング・パターン:創造的な学びのためのパターン・ランゲージ

→ Creative Education Patterns:つくる教育のためのパターン・ランゲージ

5. Self Design(自分の生き方をつくるワークショップの実施)

学校と家庭で多くの時間を過ごす学生は、必然的にそのコミュニティでの価値観や生き方にとらわれ、視野が狭くなってしまいがちです。しかし、 現代社会においては、固定的な価値観にとらわれることなく、多様性を踏まえたうえで自分が納得する行動を選択し、自分自身の生き方をつくっていく必要があるのではないでしょうか。Self Design Projectでは、高校生をメイン・ターゲットにパターン・ランゲージを用いたワークショップを通して、自分自身が自らの生き方をつくっていくための支援を行います。

→ (参考)Personal Culture Patterns

6. good old future(日本らしい「古き良き未来」をつくることの支援)

欧米の手法を取り入れることにより成長してきた近代日本。これまでのようにお手本を見つけそのやり方をただ真似るのではなく、自分たちで自分たちの未来を生み出せるような手法を考え、実行していくことが必要ではないでしょうか。そのために私たちは、現代まで時を超え継承されてきた日本文化の質を探り、その質に内在する合理的な理由を”ことば”にし、未来の社会をつくるための仕組みづくりにその”ことば”を活用して取り組みます。私たちはこのような未来像を「古き良き未来」(good old future)と呼び、その実現に向けた研究活動を行っています。

→ good old future patterns

7. Survival Language(大地震で生きのびるためのパターン・ランゲージの制作、および新しい防災教育の実施)

地震への備えや地震発生時のよりよい行動について考え、コミュニケーションをはかり、実践するための新しいタイプの防災支援ツールとして、「サバイバル・ランゲージ」と呼ぶパターン・ランゲージを制作しています。防災の実践的な知恵を「小さな単位」 にまとめ、それに覚えやすい名前をつけることにより、ひとつひとつの知恵を自分の生活に取り入れたり、語り合ったりしやすくなります。また、地震発生時においても、迅速な意思決定や行動ができるように、印象に残りやすい言葉やイラストにしています。なお、本プロジェクトは、井庭崇研究室・大木聖子研究室の共同研究プロジェクトです。

→ サバイバル・ランゲージ(Survival Language)

→ [プレスリリース]慶應義塾大学 井庭崇研究室・大木聖子研究室 防災のパターン・ランゲージ「サバイバル・ランゲージ」を制作

8. Generative Beauty(いきいきと美しく生きることについてのワークショップの実施)

「いきいきと美しく生きる」ことを支援するパターン・ランゲージであるGenerative Beauty Patterns を用いて、語り合ったり、自分なりの新しいパターンをつくったりするワークショップを開発・開催します。ワークショップは、国内で日本語で行うとともに、海外で英語でも行います。美や美容に関心がある人はもちろん、自分の英語力を活かし、海外で新しいタイプのワークショップのファシリテーターをやりたいという人も歓迎します。メンバーの卒業等に伴い、2014 年度からまた新しくプロジェクトを立ち上げます。

→ Generative Beauty Patterns

→ The 4th Place

→ [プレスリリース]慶應義塾大学 井庭崇研究室 パターン・ランゲージを用いた新しいタイプのWeb サービス「The 4th Place」を開設

【受入予定人数】

新規 8〜10名程度

【履修条件】

履修希望者は、2013年12月26日(木)6限、もしくは 2014年1月9日(木)5限に行われる「井庭研説明会」(λ23教室)に必ず参加してください(λ23教室で行います)。各プロジェクトの説明と、プロジェクトメンバーとの最初の顔合わせを行います。

面接を2014年2月3・4日(月・火)に行う予定です。

新規履修希望者は、2014年1月31日(金)に行われる「次年度プロジェクト発表会」にも参加してください。

【選考の日程と課題】

2013年12月26日(木)井庭研説明会(6限)@ λ23教室

2014年1月9日(木)井庭研説明会(5限)@ λ23教室

※新規履修希望者は、必ずどちらかに参加してください。

2014年1月19日(日):エントリー〆切

2014年1月31日(金):次年度プロジェクト発表会

※新規履修希望者は、こちらも参加してください。

2014年2月3・4日(月・火):面接

履修希望者は、2013年12月26日(木)6限、もしくは 2014年1月9日(木)5限に行われる「井庭研説明会」(λ23教室)に参加し、プロジェクトメンバーとじっくり話した上で、以下のエントリー情報をメールで提出してください。

エントリーメールの提出先: ilab-entry [at] sfc.keio.ac.jp

メールのサブジェクト(件名): 井庭研2014春 履修希望

以下の内容を書いたファイル(PDFもしくはWord)を、メールに添付してください。

井庭研2014春 履修希望

(1) 氏名(ふりがな), 学部, 学年, 学籍番号, ログイン名, 顔写真*

*写真はスナップ写真等で構いません。説明会で個別に話した内容など、本人を特定する必要がある場合があります。

(2) 自己紹介(適宜、写真や図などを入れてください)

(3) 参加希望プロジェクト名

(4) 志望理由、意気込み、自分が貢献できそうなこと・領域

(5) 持っているスキル/得意なこと(グラフィックス・デザイン, 映像編集, 外国語, プログラミング, 音楽, スポーツなど, その他)

(6) これまでに履修した井庭担当の授業(あれば)

(7) これまでに履修した授業のなかで、お気に入りのもの(複数可)

(8) これまでに所属した研究会(あれば)

(9) 来学期、並行して所属することを考えている研究会(あれば)

【授業スケジュール】

毎週のゼミ(木曜4・5限)では、重要文献の輪読のほか、プロジェクトの進捗報告等を行います。

プロジェクトは、それぞれ、ゼミの時間以外に最低週2回以上集まって活動をします。

【教材・参考文献】

井庭研における重要文献の一覧は、こちら(井庭研 必読文献一覧) を見てください。井庭研在籍中の早い段階でこれらの文献をすべて読み、知識を身につけ、考えを深めてください。これらの文献を読んでいることが、「卒業プロジェクト」の受け入れ(3年生の終わり)に求められます。

【評価方法】

プロジェクトの成果と積極性、貢献度、および輪読での活躍等から総合的に評価します。

【問い合わせ】

来学期の井庭研究会についての質問・連絡は、 ilab-entry [at] sfc.keio.ac.jp までお願いします。

【ホームページ】

http://ilab.sfc.keio.ac.jp/

なお、このシラバスは内容が更新されることがあります。公式シラバスと併せてその時点での最新版をチェックするようにしてください。

Creative Media Lab: Designing Novel Methods and Tools for Creative Society

井庭 崇: A型(木曜4・5限を予定)

【重要な日程】

2013年12月26日(木)井庭研説明会(6限)@ λ23教室

2014年 1月 9日(木)井庭研説明会(5限)@ λ23教室

※新規履修希望者は、必ずどちらかに参加してください。

2014年1月19日(日):エントリー〆切

2014年 1月 31日(金):次年度プロジェクト発表会

※新規履修希望者は、こちらも参加してください。

2014年 2月3・4日(月・火):面接

※本シラバスはプレ公開版です(公開後に情報が更新されることがあります)。

※正式なシラバスは、2014年1月9日(木)よりシラバス サイトで公開になります。

【目的・内容】

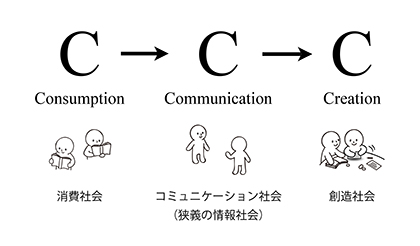

本研究会では、「創造社会」(Creative Society)の実現を支える方法・道具(Creative Media)をつくり、新しい時代の基盤をつくることを目指します。創造社会とは、「人々が、自分たちで自分たちのモノや仕組みを創造する社会」のことです。創造社会の支援という大きなヴィジョンのもと、本研究会では、個別テーマごとにプロジェクトを組み、学生主導で研究活動を進めていきます。具体的には、創造を支援するための共通言語として「パターン・ランゲージ」を制作し、それを活用する実践活動を行うプロジェクトなどに取り組みます。

「創造社会」のイメージと、それを実現・支援するための方法である「パターン・ランゲージ」については、論文「創造社会を支えるメディアとしての パターン・ランゲージ」(PDF)、および書籍『パターン・ランゲージ: 創造的な未来をつくるための言語』(井庭 崇 編著, 中埜 博, 江渡 浩一郎, 中西 泰人, 竹中 平蔵, 羽生田 栄一, 慶應義塾大学出版会, 2013)を参照してください。

また、パターン・ランゲージの具体例については、「パターン・ランゲージの考え方」、および、これまでに井庭研で制作してきた「ラーニング・パターン」、「プレゼンテーション・パターン」、「コラボレーション・パターン」を見てみてください。プレゼンテーション・パターンは、『プレゼンテーション・パターン:創造を誘発する表現のヒント』(井庭 崇 + 井庭研究室, 慶應義塾大学出版会, 2013: 2013年度グッドデザイン賞受賞)として出版もされています。

井庭研究室では、以下の8つのプロジェクトで、2014年度の新規メンバーを募集します(各プロジェクトの概要は後述します)。

1. Future Language

未来ヴィジョンの言語化と創造的コラボレーションを実現するための支援

2. Generative Films & Magazine

パターン・コミュニティの創造の軌跡を辿る映像・雑誌の制作

3. CoCooking

協働料理による問題解決のパターン・ランゲージの制作

4. Creative Learning

創造的な学びを実現するためのパターン・ランゲージの制作

5. Self Design

自分の生き方をつくるワークショップの実施

6. good old future

日本らしい「古き良き未来」をつくることの支援

7. Survival Language

大地震で生きのびるためのパターン・ランゲージの制作、および新しい防災教育の実施

8. Generative Beauty

いきいきと美しく生きることについてのワークショップの実施

プロジェクトの概要は、以下のとおりです。

1. Future Language(未来ヴィジョンの言語化と創造的コラボレーションを実現するための支援)

「複数人によるコラボレーションで未来ヴィジョンをつくり、実現する方法」を探究しながら、実際に学外でも実践活動を行っていきます。探究の成果は日々パターン・ランゲージとして記述・更新し、共同研究/コラボレーターの企業・地域・学校とともに実践していきます。キーワードは、「未来共創」「コラボレーション」「パターン・ランゲージ」「フューチャー・ランゲージ」です。

→ 未来ヴィジョンをブレイクダウンして言語化する「フューチャー・ランゲージ」

→コラボレーション・パターン:創造的コラボレーションのためのパターン・ランゲージ

2. Generative Films & Magazine(パターン・コミュニティの創造の軌跡を辿る映像・雑誌の制作)

パターン・ランゲージやそのコミュニティに関する「雑誌」をつくるプロジェクトです。映像連動型の月刊誌「Generative Magazine」(仮)で、4月創刊号で月刊、そして、ORFで特集号を目指します。創造社会を支援するための手段であるパターン・ランゲージの方法・分野が、いかにしてつくられてきたのかを、関係者の語り(証言・思い)によって明らかにし、それをまとめた雑誌・映像を編集・制作します。またその雑誌のなかで、井庭研のプロジェクトや、それ以外のパターン・ランゲージ関係のプロジェクトやイベントを紹介するコーナーをつくったり、エディターがおすすめのパターンを紹介というコーナーなどもやりたいと思っています。パターン・ランゲージや創造性、コミュニティ・ビルディングに興味がある人で、雑誌の執筆や編集、映像の撮影や編集で腕を発揮したい人を歓迎します。

→ Generative Films

→[プレスリリース]慶應義塾大学 井庭崇研究室 パターン・ランゲージの考え方と歴史を紹介するドキュメンタリー映像サイトを開設

3. CoCooking(協働料理による問題解決のパターン・ランゲージの制作)

「料理」は、私たちの生活に一番密着した「つくる」行為です。料理はその行為においても成果物においても、様々な問題を解決する力を秘めています。そこで、日常の発想の中で料理が当たり前になったら、きっと素敵な世界観が待っているでしょう。例えば、友達同士や同僚間の「今日どこに飲み行く?」が、「今日は何の料理つくる?」になったら楽しいと思いませんか? このように「一緒に料理をする」という行為に注目して、料理がもっと当たり前に、カジュアルに行われる仕組みをつくっていくのが、CoCooking Projectです。

→ CoCooking Project

4. Creative Learning(創造的な学びを実現するためのパターン・ランゲージの制作)

創造性を育むことができる「つくることによる学び」やそのような力を育む教育のあり方について探究します。来年度は、小学生が使える「ラーニング・パターン」をつくったり、高校生や大学生と一緒にプロジェクト型の活動を行っているNPOとの共同研究など、創造的なプロジェクト活動での学びをよりよくする方法のパターン・ランゲージを作成していきます。教育や人材育成など、年齢や場を問わず、「人が学んでいく」ということに関心があり、使命感を持って積極的に活動してくれる人を歓迎します。

→ ラーニング・パターン:創造的な学びのためのパターン・ランゲージ

→ Creative Education Patterns:つくる教育のためのパターン・ランゲージ

5. Self Design(自分の生き方をつくるワークショップの実施)

学校と家庭で多くの時間を過ごす学生は、必然的にそのコミュニティでの価値観や生き方にとらわれ、視野が狭くなってしまいがちです。しかし、 現代社会においては、固定的な価値観にとらわれることなく、多様性を踏まえたうえで自分が納得する行動を選択し、自分自身の生き方をつくっていく必要があるのではないでしょうか。Self Design Projectでは、高校生をメイン・ターゲットにパターン・ランゲージを用いたワークショップを通して、自分自身が自らの生き方をつくっていくための支援を行います。

→ (参考)Personal Culture Patterns

6. good old future(日本らしい「古き良き未来」をつくることの支援)

欧米の手法を取り入れることにより成長してきた近代日本。これまでのようにお手本を見つけそのやり方をただ真似るのではなく、自分たちで自分たちの未来を生み出せるような手法を考え、実行していくことが必要ではないでしょうか。そのために私たちは、現代まで時を超え継承されてきた日本文化の質を探り、その質に内在する合理的な理由を”ことば”にし、未来の社会をつくるための仕組みづくりにその”ことば”を活用して取り組みます。私たちはこのような未来像を「古き良き未来」(good old future)と呼び、その実現に向けた研究活動を行っています。

→ good old future patterns

7. Survival Language(大地震で生きのびるためのパターン・ランゲージの制作、および新しい防災教育の実施)

地震への備えや地震発生時のよりよい行動について考え、コミュニケーションをはかり、実践するための新しいタイプの防災支援ツールとして、「サバイバル・ランゲージ」と呼ぶパターン・ランゲージを制作しています。防災の実践的な知恵を「小さな単位」 にまとめ、それに覚えやすい名前をつけることにより、ひとつひとつの知恵を自分の生活に取り入れたり、語り合ったりしやすくなります。また、地震発生時においても、迅速な意思決定や行動ができるように、印象に残りやすい言葉やイラストにしています。なお、本プロジェクトは、井庭崇研究室・大木聖子研究室の共同研究プロジェクトです。

→ サバイバル・ランゲージ(Survival Language)

→ [プレスリリース]慶應義塾大学 井庭崇研究室・大木聖子研究室 防災のパターン・ランゲージ「サバイバル・ランゲージ」を制作

8. Generative Beauty(いきいきと美しく生きることについてのワークショップの実施)

「いきいきと美しく生きる」ことを支援するパターン・ランゲージであるGenerative Beauty Patterns を用いて、語り合ったり、自分なりの新しいパターンをつくったりするワークショップを開発・開催します。ワークショップは、国内で日本語で行うとともに、海外で英語でも行います。美や美容に関心がある人はもちろん、自分の英語力を活かし、海外で新しいタイプのワークショップのファシリテーターをやりたいという人も歓迎します。メンバーの卒業等に伴い、2014 年度からまた新しくプロジェクトを立ち上げます。

→ Generative Beauty Patterns

→ The 4th Place

→ [プレスリリース]慶應義塾大学 井庭崇研究室 パターン・ランゲージを用いた新しいタイプのWeb サービス「The 4th Place」を開設

【受入予定人数】

新規 8〜10名程度

【履修条件】

【選考の日程と課題】

2013年12月26日(木)井庭研説明会(6限)@ λ23教室

2014年1月9日(木)井庭研説明会(5限)@ λ23教室

※新規履修希望者は、必ずどちらかに参加してください。

2014年1月19日(日):エントリー〆切

2014年1月31日(金):次年度プロジェクト発表会

※新規履修希望者は、こちらも参加してください。

2014年2月3・4日(月・火):面接

履修希望者は、2013年12月26日(木)6限、もしくは 2014年1月9日(木)5限に行われる「井庭研説明会」(λ23教室)に参加し、プロジェクトメンバーとじっくり話した上で、以下のエントリー情報をメールで提出してください。

エントリーメールの提出先: ilab-entry [at] sfc.keio.ac.jp

メールのサブジェクト(件名): 井庭研2014春 履修希望

以下の内容を書いたファイル(PDFもしくはWord)を、メールに添付してください。

井庭研2014春 履修希望

(1) 氏名(ふりがな), 学部, 学年, 学籍番号, ログイン名, 顔写真*

*写真はスナップ写真等で構いません。説明会で個別に話した内容など、本人を特定する必要がある場合があります。

(2) 自己紹介(適宜、写真や図などを入れてください)

(3) 参加希望プロジェクト名

(4) 志望理由、意気込み、自分が貢献できそうなこと・領域

(5) 持っているスキル/得意なこと(グラフィックス・デザイン, 映像編集, 外国語, プログラミング, 音楽, スポーツなど, その他)

(6) これまでに履修した井庭担当の授業(あれば)

(7) これまでに履修した授業のなかで、お気に入りのもの(複数可)

(8) これまでに所属した研究会(あれば)

(9) 来学期、並行して所属することを考えている研究会(あれば)

【授業スケジュール】

【教材・参考文献】

井庭研における重要文献の一覧は、こちら(井庭研 必読文献一覧) を見てください。井庭研在籍中の早い段階でこれらの文献をすべて読み、知識を身につけ、考えを深めてください。これらの文献を読んでいることが、「卒業プロジェクト」の受け入れ(3年生の終わり)に求められます。

【評価方法】

プロジェクトの成果と積極性、貢献度、および輪読での活躍等から総合的に評価します。

【問い合わせ】

来学期の井庭研究会についての質問・連絡は、 ilab-entry [at] sfc.keio.ac.jp までお願いします。

【ホームページ】

http://ilab.sfc.keio.ac.jp/

なお、このシラバスは内容が更新されることがあります。公式シラバスと併せてその時点での最新版をチェックするようにしてください。

井庭研だより | - | -