井庭研 必読文献の読破状況の調査・分析(2014年1月時点)

井庭研では、井庭研での研究活動に関係が深い書籍を50冊選び、在学中に読んでもらうことにしています(その50冊のリストは、「井庭研 必読文献リスト(2014年1月更新版)」にあります)。

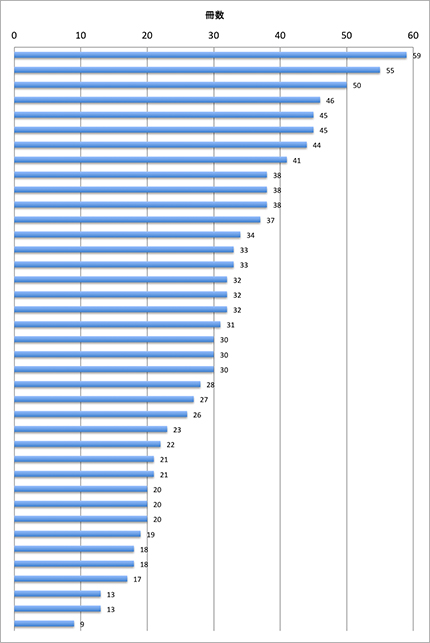

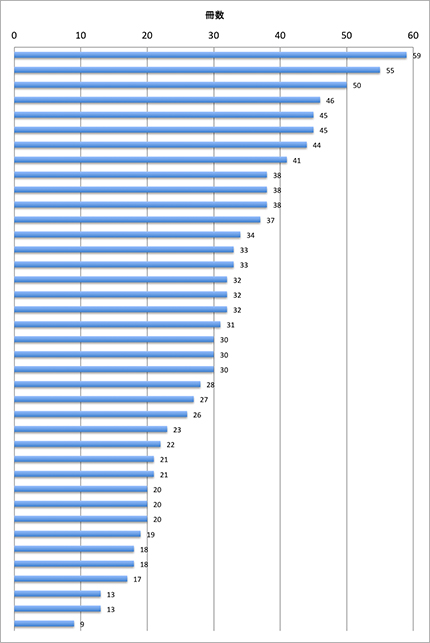

2014年1月時点での39名の読破状況を調べ、まとめてみました。

グラフ:各人の読破冊数[クリックで拡大]

これを見るとわかるように、50冊を読破した人は3人だけでした。40冊台が5人なので、間もなく50冊完了するでしょう。

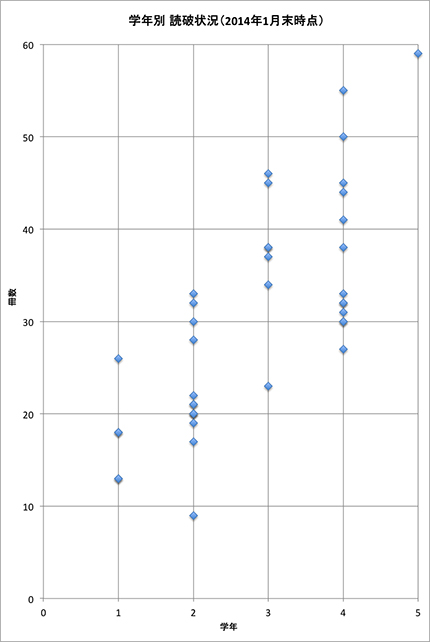

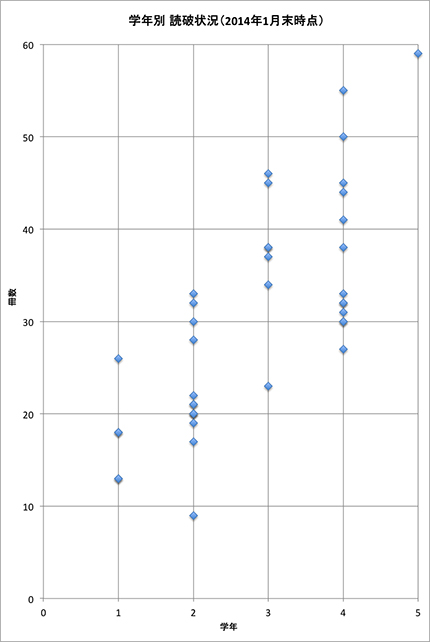

これを学年別に見ると、以下のようになります。全体的としては、学年が上であるほど読んでいる冊数は多い傾向にありますが、個々に見ると、学年が下でも上の学年の人よりも多く読んでいる人もいます。学年内でみると、どの学年でも最高と最低の差が20冊ほどあります。これはひとえに、日々自分で読み進めているかどうかの違いでしょう。(約1年前にアナウンスをしたため、まだ移行期の段階なので、4年生でも50冊読破できていない人が多くいます。)

グラフ:学年別 読破状況[クリックで拡大]

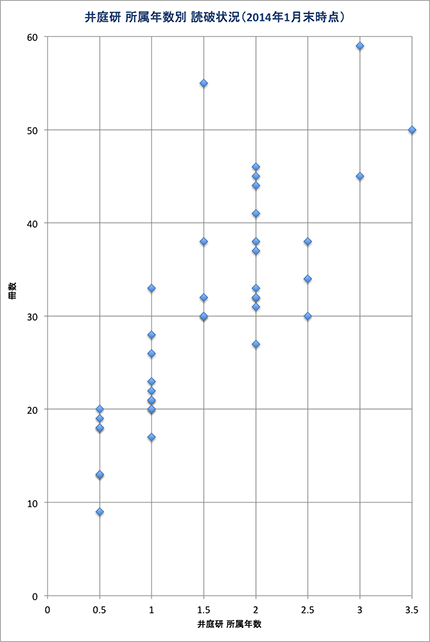

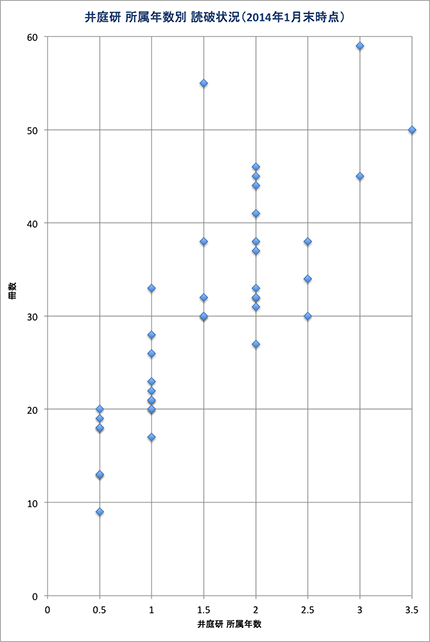

SFCでは1年生から4年生まで好きなタイミングで研究会に入ることができます(学期ごとに研究会を変えることもできます)。そのため、学年が上であることが、そのまま井庭研歴が長いということにはなりません。井庭研に所属する年数が長いほど必読文献を読む機会・時間も増えるので、所属年数別にも出してみました。

グラフ:井庭研 所属年数別 読破状況[クリックで拡大]

こちらも全体的な傾向としては、やはり所属年数が多い方が読んでいる冊数も多くなっています。注目すべきは、ここ半年しか在籍していない人が20冊程度は読み進めていることです。このペースでいけば1年半で50冊を達成できるでしょう。

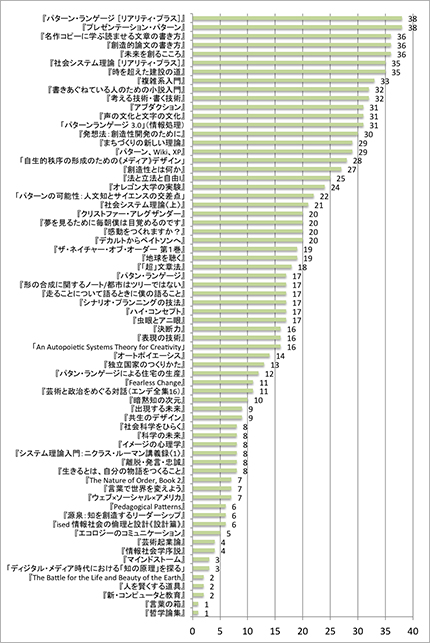

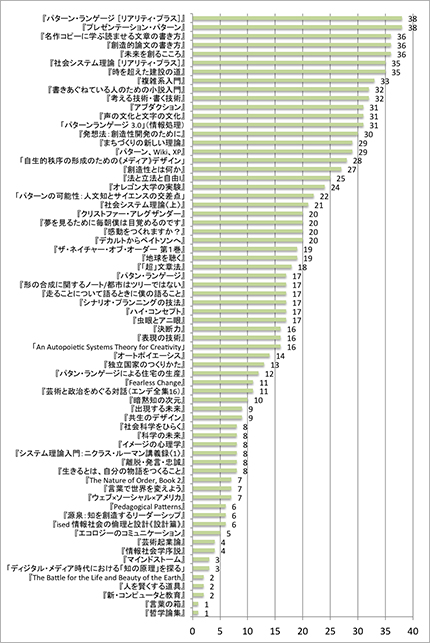

最後に、どの本がどのくらい読まれているのかをまとめてみました。やはり上位に来るのは、研究会の輪読や僕の授業の教科書が多いという印象です。

グラフ:文献別 読破人数[クリックで拡大]

文献を読むことだけが重要なのではありませんが、これらの本と対話し、そのなかで考えることは、これからの研究活動の基盤となります。ぜひ各自がんばって、読み進めてほしいと思います。

2014年1月時点での39名の読破状況を調べ、まとめてみました。

グラフ:各人の読破冊数[クリックで拡大]

これを見るとわかるように、50冊を読破した人は3人だけでした。40冊台が5人なので、間もなく50冊完了するでしょう。

これを学年別に見ると、以下のようになります。全体的としては、学年が上であるほど読んでいる冊数は多い傾向にありますが、個々に見ると、学年が下でも上の学年の人よりも多く読んでいる人もいます。学年内でみると、どの学年でも最高と最低の差が20冊ほどあります。これはひとえに、日々自分で読み進めているかどうかの違いでしょう。(約1年前にアナウンスをしたため、まだ移行期の段階なので、4年生でも50冊読破できていない人が多くいます。)

グラフ:学年別 読破状況[クリックで拡大]

SFCでは1年生から4年生まで好きなタイミングで研究会に入ることができます(学期ごとに研究会を変えることもできます)。そのため、学年が上であることが、そのまま井庭研歴が長いということにはなりません。井庭研に所属する年数が長いほど必読文献を読む機会・時間も増えるので、所属年数別にも出してみました。

グラフ:井庭研 所属年数別 読破状況[クリックで拡大]

こちらも全体的な傾向としては、やはり所属年数が多い方が読んでいる冊数も多くなっています。注目すべきは、ここ半年しか在籍していない人が20冊程度は読み進めていることです。このペースでいけば1年半で50冊を達成できるでしょう。

最後に、どの本がどのくらい読まれているのかをまとめてみました。やはり上位に来るのは、研究会の輪読や僕の授業の教科書が多いという印象です。

グラフ:文献別 読破人数[クリックで拡大]

文献を読むことだけが重要なのではありませんが、これらの本と対話し、そのなかで考えることは、これからの研究活動の基盤となります。ぜひ各自がんばって、読み進めてほしいと思います。

井庭研だより | - | -