地域行政にもっと創造性(クリエイティビティ)を!

夕方から、茅ヶ崎市の産業振興課と農政課の方を対象に、発想支援ワークショップを行ってきた。みなさん、通常の仕事が終わってからの参加だったが、楽しみながら一生懸命取り組んでいただいた。おつかれさまです!

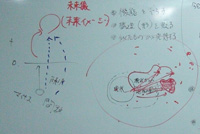

夕方から、茅ヶ崎市の産業振興課と農政課の方を対象に、発想支援ワークショップを行ってきた。みなさん、通常の仕事が終わってからの参加だったが、楽しみながら一生懸命取り組んでいただいた。おつかれさまです!今回はまずイントロダクションとして、「コミュニケーションの連鎖」の観点から地域の活性化を考えるという視点と、地域活性における創造性(クリエイティビティ)の重要性についてお話しした。その上で、ブレインストーミング(略して「ブレスト」)の演習を行った。今回は、練習用のテーマで行ったが、最終的には未来像やヴィジョンを設定するために行う予定だ。目の前の問題・課題を処理していく通常の業務とは異なる頭の使い方をする演習になったと思う。

ブレストのコツは、まず第一に「とにかくたくさん出す」ことだ。質より量を目指す。「下手な鉄砲、数打ちゃ当たる」ではないが、アイデアもたくさんだせば、そのなかに優れたアイデアの原石が混じっているものだ。それを後で拾い上げ、磨いていくことになる。ブレストの段階では、そのアイデアが良いか悪いかの判断はしないのが鉄則だ。

ブレストのコツは、まず第一に「とにかくたくさん出す」ことだ。質より量を目指す。「下手な鉄砲、数打ちゃ当たる」ではないが、アイデアもたくさんだせば、そのなかに優れたアイデアの原石が混じっているものだ。それを後で拾い上げ、磨いていくことになる。ブレストの段階では、そのアイデアが良いか悪いかの判断はしないのが鉄則だ。ブレストの第二のコツは、「ポジティブの連鎖」ということ。他の人のアイデアを否定したり批判したりするのではなく、「いいねぇ」というポジティブな感じで反応するのがよい。たとえ実際にはあまりよいアイデアではなかったとしても、できるかぎり良い面を拾いあげる。このことは、たくさんのアイデアを出す上でとても大切なことなのだ。言ったアイデアがすぐに否定されたり批判されたりしたら、その人はもうそれ以上アイデアを出そうとは思わないだろう。そうではなく、お互いに「乗せ」合うことが重要となる。お互いに他の人の良いところを引き出し合いながら「ポジティブ」な流れができるようにするのだ。

第三のコツは、「増幅効果」だ。これは、他の人が言ったアイデアに対して「それなら・・・も」というように、アイデアを増幅させて連鎖させていく、ということだ。この増幅効果があるからこそ、複数人でブレストを行う意味がある。もし、一人一人が考えてきたアイデアを寄せ集めるだけでよいのであれば、ブレストをやる意味はない。グループレベルの非線形性が生まれ、創発が起こるためには、この増幅効果が不可欠だ。

僕が、ブレストの場をファシリテートするときに必ず用いるツールは、大きな付箋(ポストイット)、太い黒ペン、ノリがいい音楽の3点だ。付箋は、正方形の大きいタイプのものを使う。細長いのでは、書けるスペースが小さいし、存在感が薄いのでだめ。正方形の大きな付箋であれば、描こうと思えば絵も描ける。

僕が、ブレストの場をファシリテートするときに必ず用いるツールは、大きな付箋(ポストイット)、太い黒ペン、ノリがいい音楽の3点だ。付箋は、正方形の大きいタイプのものを使う。細長いのでは、書けるスペースが小さいし、存在感が薄いのでだめ。正方形の大きな付箋であれば、描こうと思えば絵も描ける。太い黒ペンは、ぺんてるの水性サインペン(S520-AD

音楽は、その「場」に勢いをつけるために不可欠だ。ノリの良い曲を選曲する。聴き流せるように洋楽の方がよい。そして、少し大きめにかける。これにもちゃんと理由がある。ブレストには勢いが必要だ。しかし、静かな空間では、人は比較的小さな声になってしまい、徐々にアイデア出しの連鎖も萎んでいってしまう。逆に、人は騒がしいところでは、相手に聴こえるようにと少し大きな声になる(騒がしい飲み屋を出た後に声が嗄れていた、なんてことを思い出してもらえればいい)。そういったしっかりとした発声は、自信にもつながる。もちろん、音楽がなっているので、周囲の人(他のグループやファシリテーター)のことを気にせず、くだらないアイデアも話してみることができる、というメリットもある。

そんなわけで、僕のこだわりとしては、ブレストには、大きな付箋、太い黒ペン、ノリがいい音楽の3点セットを必ず用意するのだ。

さて、最終的に、たくさん出したアイデアのどこに着目するかというと、まずは、「普通に考えると意味がわからないアイデア」や、「実現方法が想像できないようなアイデア」だ。なぜそこに着目するかというと、それらは現実から演繹したアイデアではないからだ。その意味で、ブレストで出てきたアイデアとして価値がある。そして、それを一度眺めた上で、「それらよりは少しは現実味のある魅力的なアイデア」を探していく。さっきの意味や実現方法が想像できないものよりは理解しやすいが、現実には存在しないもの。このように、現実から遠いところから現実の方へと戻ってくる。

さて、最終的に、たくさん出したアイデアのどこに着目するかというと、まずは、「普通に考えると意味がわからないアイデア」や、「実現方法が想像できないようなアイデア」だ。なぜそこに着目するかというと、それらは現実から演繹したアイデアではないからだ。その意味で、ブレストで出てきたアイデアとして価値がある。そして、それを一度眺めた上で、「それらよりは少しは現実味のある魅力的なアイデア」を探していく。さっきの意味や実現方法が想像できないものよりは理解しやすいが、現実には存在しないもの。このように、現実から遠いところから現実の方へと戻ってくる。なぜこのようなアプローチをとるかというと、未来像やヴィジョンは、まさにこの方向で考えていくべきだからだ。未来像やヴィジョンを設定するときには、現状から演繹してはだめだ。現実を無視してよいわけではないが、最初から現状を踏まえて発想してしまうと、発想の飛躍が起きず、「想像の圏内」にあるそれなりの案しか出せない。未来像やヴィジョンは、発想を思いっきり飛躍させ、理想的なイメージを思い浮かべてから、現状にグラウンディングしてこなければならない。決して現状から演繹するのではないのだ。

このようにして、未来像やヴィジョンが見えてきた後に、今度は現在地点からそこにどうやって行くかを考える。いうならば、カーナビ方式と言うことができる。カーナビでは、目的地を設定してから、現在からの行き方を考える(カーナビがルート計算してくれる)。これと同じように、将来に達成したい未来像やヴィジョンを思い描き、そこに向かってどう進んでいけばよいかを考えるのだ。目的地が決まっているから、途中のルートが多少ずれても、最終的な到着にはさほど影響はない。また、他のメンバー(の車)も、それぞれにその目的地に向かうことができる。

このようにして、未来像やヴィジョンが見えてきた後に、今度は現在地点からそこにどうやって行くかを考える。いうならば、カーナビ方式と言うことができる。カーナビでは、目的地を設定してから、現在からの行き方を考える(カーナビがルート計算してくれる)。これと同じように、将来に達成したい未来像やヴィジョンを思い描き、そこに向かってどう進んでいけばよいかを考えるのだ。目的地が決まっているから、途中のルートが多少ずれても、最終的な到着にはさほど影響はない。また、他のメンバー(の車)も、それぞれにその目的地に向かうことができる。問題発見・解決のアプローチではなく、想像力を飛躍させることが重要だということについて、ずいぶん以前に(博士時代に)書いたものがある。今回のワークショップでも資料として配った。興味がある人は、こちらも見てみてほしい。僕自身、久しぶりに読んでみて、昔から軸はブレていないなと思った。

● 井庭崇, 「思考のおもちゃ箱(1): 未来をデザインする」, 季刊 未来経営, 春季号, フジタ未来経営研究所 発行, 大学出版センター, 2001

というわけで、今回は地域政策や地域活性のワークショップとしてはかなり異色の(しかし本質的な)ワークショップになったと思う。今後もこのトーンで展開していきたい。

「地域行政にもっと創造性を。」

これが今回の僕らの究極のミッションだ。

「創造性」の探究 | - | -