2008年9月

最初にMarshall Crenshawを聞いたのは、Someday, Somehow。甘酸っぱい青春の憂うつを感じる曲だった。そして宅録のようななんだかチープな音の感触が、またCrenshawという人物の内省的な、繊細な感性を表しているような気がしてずいぶん聞き込んだ。

最初にMarshall Crenshawを聞いたのは、Someday, Somehow。甘酸っぱい青春の憂うつを感じる曲だった。そして宅録のようななんだかチープな音の感触が、またCrenshawという人物の内省的な、繊細な感性を表しているような気がしてずいぶん聞き込んだ。

その後も大々的に宣伝されることはないけれども、レコード屋に言ったおりにふとコーナーをみると新譜がでているのに気づいて、そのたびにレコードを買って聞き続けてきた。どんなミュージシャンが好きかとたずねられて、Marshall Crenshawの名前をすぐに出すことはないけれども、それでも振り返ると、デビューからずっと追いかけてきたミュージシャンの一人である。Good eveningやMary Jean & 9 Othersなどずいぶんターンテーブルの乗せていたように思う。The 9 volt yearsなんていうデモをあつめたチープなCDもしっかり聞いてきた。

そんなつかず離れずの関係のなか、96年にでたこのMiracle Of Scienceの本人の顔写真はすっかり憂いもとれて、なんだかパワーポップの仲間入りをしたかとおもうような振り切れ具合を感じさせるアルバムだった。

しかし曲を聞いてみると、多少音圧は上がったかもしれないが、依然良質なメロディを聞かせてくれるアルバムであることを実感した。その吹っ切れ感がアルバムのヒットにつながったかどうかはおぼつかないが、それでも自信を感じさせる楽曲がならぶ。そう、少なくとも宅録、四畳半的情けなさはだいぶ影をひそめ、なんだか立派なスタジオで録音することができたのかな、と幾分保護者的な観点で安心して聞くことのできるアルバムだ。

10曲目Theme From «Flaregun»のようなインストの曲なども彼のギターセンスのよさを十分堪能できる。アルバムラストのThere And Back Againなど、本当に彼にしかかけない、そして歌えない胸キュンのすてきな曲だ。

そうこの甘酸っぱさはたとえばJules Shearなどとも共通だ。でも、Shearもなんだかうまく立ち回れば、もっともっとヒット曲を飛ばせただろうに、なんだか器用じゃない。Crenshawもそうだ。ギターはうまい。曲もいい。でもなぜだかビッグヒットにはつながらない。いったい何が欠けているのかわからないが、やはり器用じゃないのだろう。でもそれだけ小手先だけの音楽ではないことが実感できる。音楽にあまりに詳しすぎるとミュージシャンとしては不幸に陥るとよく言われるが、ひょっとしたらMarshall Crenshawもそんな「わかり過ぎて、いまさら売れる曲なんてかく気にならない」タイプの人間なのかもしれない。そんな人生でいつも損ばかりしているミュージシャンなんだけど、だからこそ愛してやまないミュージシャンのひとりなのだ。

長らく廃盤状態が続いていた『銀色の朝(シルヴァー・モーニング)』がようやく最近になって再発された。名盤との評価を受けてきたアルバムだが、実際に聴いてみると、それまでのフォーク、ソフト・ロックから、ストリングスをいかし、ワールドミュージックのテイストをもったAORへの過渡期にあるアルバムという印象で、アルバムとしての散漫さ、アレンジの過剰さをどうしても感じてしまった。それに対してこのLike a seedは1、2枚目にあった青さは多少影をひそめ、落ち着いたトータル感を大切にしたアルバムだと思う(「Comin'down」を除いては)。いろんなことを試してみようとしてなんだか力がはいっている『銀色の朝』よりも、こちらのほうがアルバムとしては完成度が高いと言えるのではないか。アレンジもあくまでひかえめであり、ケニー・ランキンの歌声が堪能できる。

長らく廃盤状態が続いていた『銀色の朝(シルヴァー・モーニング)』がようやく最近になって再発された。名盤との評価を受けてきたアルバムだが、実際に聴いてみると、それまでのフォーク、ソフト・ロックから、ストリングスをいかし、ワールドミュージックのテイストをもったAORへの過渡期にあるアルバムという印象で、アルバムとしての散漫さ、アレンジの過剰さをどうしても感じてしまった。それに対してこのLike a seedは1、2枚目にあった青さは多少影をひそめ、落ち着いたトータル感を大切にしたアルバムだと思う(「Comin'down」を除いては)。いろんなことを試してみようとしてなんだか力がはいっている『銀色の朝』よりも、こちらのほうがアルバムとしては完成度が高いと言えるのではないか。アレンジもあくまでひかえめであり、ケニー・ランキンの歌声が堪能できる。

決して老けているわけではない。それでも初期のフォークの雰囲気からすれば、老成したといおうか、力ではなく、技術で聴かせるヴォーカルになっているように思える。たとえばSometimesやStringmanのような、ソフトな曲でも、たんにAOR風のムードを漂わせるだけではない。メロディはけっこう暗めで、内省的でさえある。またカリプソ風の楽器のアレンジも、むしろメランコリックな音をきかせている。この2曲に続くEarthheartはさらに憂いを帯びた曲だ。初期エルトン・ジョンのもっていた内省的なメランコリー感に通じるものがある。

そしてケニー・ランキンの声の美しさの極致であるYou are my woman.Be my woman foreverとささやくその声はずっとこちらの心に響いてゆく。ラストのIf I should go to prayは、けっして大げさな曲でもない。それでもケニー・ランキンの最後のハミングが永遠に聴いていたいと思うほど美しく、荘厳さまで感じる曲だ。

どのアルバムも決して悪くはない。それぞれジャズやボサノバなどテイストは異なるが、このヴォーカルは変わらない。それでも全曲を自分自身で手がけたからではないが、Like a seedは、ランキンの音楽にたいする資質がバランス感覚という点でもっともよく表現されたアルバムではないだろうか。

Dixie Chicksのこのアルバムと前作を聞いて思うのは、フリードウッドマックをあらためて聴き直したいということだ。カントリーという名称がほとんど意味をもたない良質なポップな曲がならぶChicksのアルバムだが、その影響が実はフリードウッドマック、スティーヴィ・ニックスにあることを実感する。前作では一曲カバーもしているが、繊細でありながらも、力強さを感じさせるヴォーカルの唱法は、そんなところからきている感じがする。

Dixie Chicksのこのアルバムと前作を聞いて思うのは、フリードウッドマックをあらためて聴き直したいということだ。カントリーという名称がほとんど意味をもたない良質なポップな曲がならぶChicksのアルバムだが、その影響が実はフリードウッドマック、スティーヴィ・ニックスにあることを実感する。前作では一曲カバーもしているが、繊細でありながらも、力強さを感じさせるヴォーカルの唱法は、そんなところからきている感じがする。

自分の聞く音楽のなかで、これほどまでに直裁なメッセージをもった歌をうたうミュージシャンも珍しい。だが、それはアメリカの今ときちんと向き合った、正々堂々とした内容だ。自分の感情や考えの変化、あるいは何があっても変わらない自分の芯としている部分。自分を見つめ、自分と社会のつながりを見つめる視線は、誠実で説得力をもつ。そしてそれが先鋭的なメッセージソングとならずに、美しいメロディに乗せて歌われるところが、アーティストとしての奥深さを感じさせるところだ。Not ready to make it niceは、強い意志をもって歌いあげる決意表明の歌であるが、決して感情の起伏にまかせた歌いかたではない。シャウトする寸前までいきながら、しかしあくまで歌を伝えようとする冷静な意志がある。

「成熟・深み・知性」。ライナーノーツに載っていたインタビューの抜粋だが、この女性バンドを表すもっとも本質的な表現であろう。

そしてこのアルバムにはもうひとつ「優しさ」がある。Lullbyのような素敵な曲がおさめられているのもこのアルバムの魅力だ。

ここまで書いてきてあらためて思うのは、このバンドは「カントリーバンド」ではまったくありえないということだ。ぼくにとってのカントリーはウィリー・ネルソンです。彼女たちはそんな安易な制約などとっくに破ってしまっている。クオリティの高い音楽は、どんなジャンル分けも無効にしてくれる。

自分がロックを愛している理由を考えてみると、結局はロックというジャンルは、はっきりしていないことにつきるように感じる。ロックとは関係ない映画をみてて、「これってロックだよね」などとつい言ってしまうが、そのロックの意味の根拠など実はきわめてあいまいなのだ。だがそれがロックの強みなのだ。

自分がロックを愛している理由を考えてみると、結局はロックというジャンルは、はっきりしていないことにつきるように感じる。ロックとは関係ない映画をみてて、「これってロックだよね」などとつい言ってしまうが、そのロックの意味の根拠など実はきわめてあいまいなのだ。だがそれがロックの強みなのだ。

かつてトルコ人の友人に、「日本人はとても優秀な民族であり、自分は尊敬している。だが、西洋の文化に汚染されてしまっているのが残念だ。日本には素晴らしい伝統ミュージックがあるのに、なぜおまえはビートルズやローリング・ストーンズなど聞いているのだ(注:ぼくはあまりストーンズは聞かないけど)」と言われたことがあるが、まさにそこにロックの秘密がある。ロックは、イギリス、アメリカで生まれたかもしれないが、その源流にはブルース、ジャズ、あるいはフォークなどの影響があるわけで、「源流」は結局「源流」にはなりえない。だがその雑食性にロックの楽しみがあるのだ。ぼくは、いまだに「本物」のブルースやソウルは聞けない。日本の伝統音楽も同じ理由で。

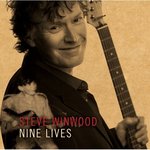

そう考えると、このSteve Winwoodのアルバムはまさにロックアルバムである。アフリカンなパーカッションに、ブルースぽいギターライン、それに白人Winwoodのソウルフルなヴォーカルがからむ。この雑食性に富んだアルバムに、Winwoodの音楽観の豊穣さが十分に凝縮されている。60歳のミュージシャンが作るアルバムは、これまでの音楽を咀嚼しつくした上で、それらを奥深くまで含みこんだロックである。

どの曲もリズムの進行が素晴らしい。パーカッションとギターのリフのからみや、ハモンドオルガンがフューチャーされる瞬間、個々の楽器がこれほど完璧にセッションしているアルバムが他にあるだろうか。

そしてSpencer Davis groupの頃から変わらない、これこそホワイト・ソウルというヴォーカル。

とくに心を奪われるのはたとえば、ソプラノサックスが美しい、大地の広がり、飛翔の高みを感じさせる二曲目。On a brave new morning, smiling at the skyという歌詞のすがすがしさから始まり、どこまでも深みを感じさせるアレンジが展開され、やがてOh what you're healingと、歌い上げられる。このヴォーカルも素晴らしい。だが一番素晴らしいのは、この曲がアフリカにもイギリスにも、どこにも根をはっていない、真にロックとしかいいようのない曲のエッセンスだ。

もちろん繰り返されるギターリフが印象的な一曲目から、ロックのかっこよさに引き込まれる。三曲目の変則拍子の展開も緊迫感があり、そこにはりのあるヴォーカルが重なるところが、聞き所だ。そしてブルージーなギターがはじけ飛ぶ、クラプトン参加の四曲目。黒っぽいロックが聞きごたえたっぷりである。他にも八曲目の最初のハモンドオルガンが入ってくるところなどは、何度聞いても鳥肌がたってしまう。パーカッションの効いた部分と、盛り上がるところでのハモンドオルガンとヴォーカルの絡みの対比に本当にどきどきする。最後の十曲目はまずもって泣けてくる名曲。

40年以上のキャリアをもつ人間が、今だにクリエイティブなアルバムをだし、人々を感動させ続けている。ロックの存在価値は、Winwoodのような最高の仕事人によって保たれているのだと実感できる2008年最高のロックアルバム。

ロックを聞き始めたころは、フォーク、ハードロック、あるいはアメリカン・ロックのようにジャンルで聞いていたわけではなかった。FM放送で自分のお気に入りのDJをみつけ、そのDJがかける曲で、新しいグループを知っていった。ロックの知識もなく、あるミュージシャンを系統的に追いかけるのではなく、ただただ自分の耳にひっかかったものを、DJの趣味を信頼して、お気に入りミュージシャンとして、レコードを買っていた。しかし、気に入ったもの全部をかえるわけではない。結局ヒット曲としては記憶しているものの、LPは買わずじまい、ということも多く、Cars, Police, Bommtown Rats, などLPは1枚も持っていない。

ロックを聞き始めたころは、フォーク、ハードロック、あるいはアメリカン・ロックのようにジャンルで聞いていたわけではなかった。FM放送で自分のお気に入りのDJをみつけ、そのDJがかける曲で、新しいグループを知っていった。ロックの知識もなく、あるミュージシャンを系統的に追いかけるのではなく、ただただ自分の耳にひっかかったものを、DJの趣味を信頼して、お気に入りミュージシャンとして、レコードを買っていた。しかし、気に入ったもの全部をかえるわけではない。結局ヒット曲としては記憶しているものの、LPは買わずじまい、ということも多く、Cars, Police, Bommtown Rats, などLPは1枚も持っていない。

ヒット曲を追いかけるなかで、出会ったのがこのThin Lizzyである。当時「アリバイ」という曲が売れていた。それは、ニュー・ウェーブ全盛時で、ポップで疾走感があり、キャッチーなリフで、まさにロックらしいかっこよさに溢れた曲である。だからThin Lizzyがハードロックに分類されるといった意識もなく、自分の中ではCarsのヒット曲と同じだった。

しかしこのバンドもLPは買わずじまい・・・。大学に入ってから、おそらくレコード・コレクターズの特集で思い出し、「アリバイ」の曲がはいったアルバム「Black rose」を買う。当時は、Poguesが人気を集めており、いわゆるアイリッシュな風味のロックが注目されていたが、そのときにはじめてこのThin Lizzyも同じ風土のロックを感じさせるハードロックバンドであることを知った。

CDで「アリバイ」以外の曲を聞くと、ビート感があって、ギターのフレーズも疾走感があり、曲にエネルギーがある。このエネルギーはこのバンドの生命線なのだろう。2曲目、Do anything you want to(邦題「ヤツらはデンジャラス!!」!!)のドラムの決め方に、サビのギター早弾きなど、「ロックといえば」の様式美に見事はまっている。そして5曲目Sarahはこう歌われる。

When you came in my life,

You changed my world,

My Sarah,

Everything seemed so right

ハードロックというよりも、愛情のあふれたポップスだ。7曲目はミッジ・ユーロが参加しており、まさにニューウェーブ感あふれた曲の展開にどきどきする。そして9曲目Roisin Dubhは、アイルランドの伝説に基づいた、自らの根を見つめた曲である。

79年。パンクからニュウェーブへと時代が移るなかで70年代初頭から活動してきたハード・ロックバンドThin Lizzyもその時代を感じさせるアルバムを発表した。しかし歌をかなでることは、いつか自分の故郷を振り返ることになる。単なる伝統回帰ではない。むしろ伝統をエレクトリックな音で引き受ける度量がフィル・ライノットにはあった。ライノットは86年に34歳で死んでいる。「ハードロックな子守唄」。そのやさしさがThin Lizzyの奥深さを物語っている。