|

||||||||||

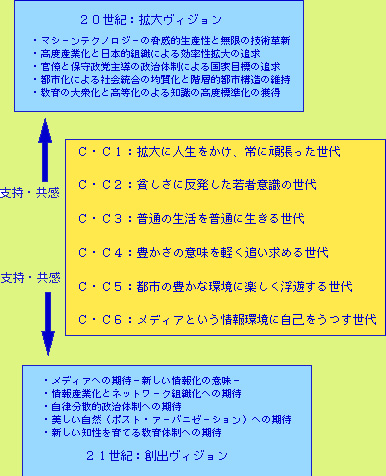

| 3−2創出ヴィジョン実現への5つの社会的モメンタム 創出ヴィジョンは、どのような社会システムによって支持されるのであろうか。いままでとはまったく異なった社会システムとの適合性が求められるはずである。それは、つぎの5つの社会的モメンタムを必要とすると予感される。 (1)メディアへの期待ー新しい情報化の意味ー 情報化は、新しい拡大のヴィジョンとして期待されているが、情報化それ自体には、その拡大指向を支える階層性と機能関係を超える特性を内包する。情報化は、すでに70年代あたりから社会的に認知されているが、そのもつ意味は、現在の情報化とそれ以前の情報化とでは、その特性をまったく異にしている。それは、メインフレーム時代の計算機としての情報化の段階と、パソコン時代のメディアとしての情報化の段階の違いなのである。それは、マシーンの規模がダウンサイジングされたということではなく、それ以上の大きな意味をもつ。つまりメインフレームの時代のコンピュータはあきらかにマシーン・テクノロジーの延長線上で構想されたものであり、それは階層性と機能関係を前提にして作成されたマシーンである。だから、メインフレームの時代までの情報化は、拡大のヴィジョンに適合する関係をもっていた。 しかし現在のパソコンの時代は、同じ情報化であってもまったく違った意味をもつ。それが「メディアとしての情報化」である。それは、ネットワークであり、自立分散的である。階層性ではなくネットワークであり、機能関係ではなく自立分散的な関係である。この違いは、拡大そのものの意味を根本から問い直し、その変更を迫るものである。だから、メディアとしての情報化である。また情報は、テキスト一辺倒ではなく、マルチメディアで表現される情報であるから、テキストの時代に自明であった思考や論理の方法ではもはや通用しない、まったく新しい異なった方法が要求されるはずである。 さらに、コミュニケーションという視点からすれば、メディアを介しながら、対面的なコミュニケーションを含んでさらに多様な双方向でリアルタイムアクセスの可能なコミュニケーションが可能になる。とすれば、コミュニケーションのありかたも、大きく変容せざるをえない。最後にモビリティという視点の導入も重要であろう。どこからでもアクセスできることは、自立するパソコンが自在なポイントからネットワークにアクセスすることであるから、思考はつねに移動することを前提にしてなされ、従来の固定的な思考を含んでさらに多様な思考方法がここでも要求されることになる。 このような意味を予感させる「メディアとしての情報化」は、それが既存の社会システムと不適合を起こし、必然的に社会システムの変容を求めるようになるはずである。ヴィジョンとして採用された情報化が、その支持を拡大させるほど、社会システムそれ自体の変動を誘発するというトリックがここには隠されている。新しいメディアに支持されたヴィジョンが社会の方向を先導するものだとしたら、社会システムは、ヴィジョンに適合するかたちで変動せざるをえない。その変動の兆しは、すでにみられる。 (2)情報産業化とネットワーク組織化への期待 情報化は、産業構造を変えるし、企業組織のあり方を根底から変えるであろう。産業構造は、情報化の視点から再編成され、新しい情報産業によってリードされる新しい産業構造化が急速に進展しよう。鉄鋼・自動車・家電などの諸産業が築いてきた構造は、メディア産業の勢力の台頭によって、新たな展開をみるであろう。メディア・ネットワークの基盤を構築し、それを維持・管理し、さらにそこに依存することで、情報産業が産業改革に大きな貢献をしていこう。 さらに企業レベルでは、単に情報化がビジネス・プロセスに導入されるばかりでなく、組織そのものがネットワーク化し、階層的な組織化は後退せざるをえないだろう。組織経営の機能も、人事考課のあり方も、ネットワークでのビジネス・プロセスに適合した新しい方式へと変換されていこう。組織のフラット化はすすみ、多くのチームが自立分散的な管理をすすめるであろうし、チーム間でも積極的なコラボレーションがなされる仕組みがつくられていこう。とうぜん、外部へのマーケティングのあり方も根本的な変容を求められるであろう。このように、組織は、いままで自明とされた大企業組織という理念を放棄し、新しいネットワーク環境にふさわしい組織へと大きく変貌していこう。 (3)自律分散的政治体制への期待 ネットワーク型の組織化は、官僚主導の支配にも大きな影響を与えよう。国(中央)と地方との階層的な関係も後退し、地方分権化への期待が高まり、新しい中央と地方の政治体制のあり方が模索されよう。ネットワーク・デモクラシーとでもいいうるようなネチズンを主体としたデモクラシーが分権化の担い手として官僚に対抗し補完する主体として重要な位置を獲得してこよう。 また保守と革新というイデオロギーによる政党のありかたも解消され、ライフスタイルを軸にした政党化がすすみ、多様な対立軸が交錯しながら、政策本位の政治のあり方が模索されていこう。新しい政党化にあっても、情報化がもたらす影響力は大きく、ネットワークを意識した政党づくりが重視されていこう。 (4)美しい自然環境(ポスト・アーバニゼーション)への期待 都市化が日本社会を便利で快適な空間にしようとしたものならば、21世紀に期待される社会のあり方は、自然でもって日本社会を美しい空間にかえそうという期待である。都市は快適でありさえすればいいのではなく、さらに美しくて気分のいい環境(アビエント・スケープ)でなければならない。環境が便利な道具として手段化されるのではなく、環境それ自体がある価値を誘発するものでなければならない。それが美しい環境という意味である。大都市にこそ豊かな自然をつくらなければならないし、自然であふれる都市には快適な環境を提供しなければならない。自然的な都市環境と都会的な自然環境とが融合しあい、都市化一辺倒を超えた新しい都市社会のあり方が求められなければならない。これは、国土・都市・地域の計画のあり方を根本から問い直すものである。 (5)新しい知性を育てる教育体制への期待 従来の教育が掲げた「均質的で高等な知識」の伝授ではなく、新しい知識をネットワークでのコラボレーションによって創造しあう仕組みが期待されている。教育はすで教え込むこと以上のことを期待されている。それは、ひとり(強い自我)で思考するのではなく、ネットワークの環境において相互に誘発しあいながら、チームとしての知性を磨きあげる仕組みをつくることである。多様性と互恵性こそが、新しい知性を育てるカギである。多様性は、信頼と互恵の精神をもって、フラジャイルな個人がネットワークでつながることで生成される新しいコラボレーティブな思考の方法である。

|

||||||||||