|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

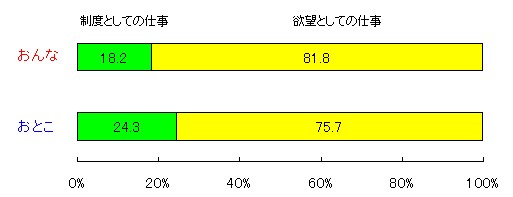

2.欲望としての仕事か、仕事の制度化か 女性の仕事は、<仕事がしたい/したくない>という欲望(=選択の自由)レベルでの仕事なのか、それとも<仕事はすべきことだ/すべきでない>という制度化されたレベルでの仕事なのであろうか。 現状としては、男性の仕事は完全に制度化されている。だから、仕事を放棄する男性は社会的な制裁の対象になる。男性には、好きだから仕事をする、というレベルでの仕事観はほとんど意味がない。欲望としての仕事、つまり原則的に選択の自由が発揮できるのは、職種や組織の選択レベルであり、仕事それ自体のレベルではない。男の仕事は、制度として社会の経済システムに組み込まれており、そのかぎりでは好き/嫌いといった欲望レベルでの評価基準は、無意味ではないとしても、ほとんど有効ではない。 他方、女性には、仕事それ自体のレベルで選択の自由がある。仕事がしたいか、したくないか、という選択の自由がある。嫌ならば、働かなくてもよい、という価値規範はまだかなりの勢力をもっている。当然このことは、働かなければならないと信じている女性のみならず、働きたいと思っている女性にとっても、不利に作用する。「女は仕事が嫌だとすぐに逃げる」という男性の愚痴と、このことはセットになっている。制度化は、欲望よりも上位にあり、制度化レベルで仕事をする男性は、欲望レベルでしかない女性の仕事を、ランクの低いものと位置づけている。 このような現状の中で、いま、女性はとのような仕事観をもっているだろうか。つぎのような質問をしてみた。 (1)女性の社会的な進出は歓迎すべきことである。これは、インテリならば認めざるをえない路み絵です。社会はそこまで変化しました。でも、その心はどうなのか、それが問題です。働くことの社会的な意味を、ここでじっくりと考えてみてください。 1) 男性がある一定の年齢になれば仕事をもたざるをえないように、女性も仕事(家事を除く)をもつべきだ、と思いますか。(どちらかをチェック) 基本的には、すべての女性が仕事をもつべきである “仕事がしたい”と思っている女性だけでよい 結果は、つぎのとおりである。

男も女も、共に「欲望としての仕事」つまり「好きな人が仕事をすればよい」と考えている。すべての女性が仕事をもつべきだ、という意見はマイナーである。 女性の仕事は、したい人がすれば良いものであり、制度化されてはたまらない、というのが一般的な現状認識である。一般論としてならば、「男は外で働き、女は家の内を守る」という役割分化の価値観は依然として強力である。この意味では、核家族とその背景にある産業社会はまだまだ余裕をもって現状の路線を推進していけるといえよう。たとえ産業社会が高度化されても、それを支える家族形態が核家族である限り、機能分化と統合を中核とした社会システムは安泰なはずである。 一般的な傾向として解釈する限り、女性の仕事が<欲望=選択の自由>としてしか位置づけられない、というのは十分に予想されることである。しかし女性の仕事観としてクエストしなければならないのは<制度化された仕事観>のレベルである。女性であっても、男性と同じように、<みんな外で働こう>というメッセージがどの程度支持されているか、その意味を探索することが重要である。 そこで、個人属性との関連性を探ってみた。結論は、「明確な関係はない」(=すべての属性要因とのクロスで、1%水準で有意な相関を示すものはない)ということである。 このことは、「女性の仕事の制度化は、まだ表面的な価値規範(あるいは過去形でしか語れないファッション)にすぎず、身体レベルにインプットされている<個人属性という深い文化>とはまだ関連性がとれていない」ということを意味する。属性要因が意味するものは、<深い文化>である。性別そして年齢は、身体に擦り込まれた深い文化であり、生物としての特性を超えた意味を表現する。男性という性は「男文化の深層」であり、女性という性は「女文化の深層」である。男であることは、男らしく振舞わなければならないことであり、それは社会によって創造されかつ制御されるペイシックなコードである。女であることも、男であることと原則的には同様である。違いは、その創造と制御に支配カを発揮したのが、今までの歴史では男性であったということだけである。その違いの意味するところが大きすぎ、それが問題なのだという反発には、理解を示すが、ここでは問題とする視点が異なっているので、一応無視することにする。ここでの問題は、<属性とは深い文化なのだ>、という認識=解釈であり、その深い文化との関連性を欠落させている限り、女性の仕事の制度化にはまだかなりの紆余曲折が待っている、ということである。探い文化との間になんらかのフックをかけない限り、女性の仕事の制度化はまだまだ遠い日々の夢想として軽く葬られてしまおう。 (A)男は<女の仕事の制度化>を支持するのか。 男性=大学生は、女性一般と同程度の支持(24.3%)を、女の仕事の制度化に示している。かれらは女の仕事の制度化にどんな思いをもっているのだろうか。「やれるものならやってみろ」という挑戦なのか、それとも「もう僕たちは疲れてしまって嫌だから、頼むぞ」という情けない委譲なのか、単に「男女雇用均等法があるから、当然だろう」という法的制御への服従だけなのか。

(※大学卒の有職者:22.4%) 男性は、大学生ですら、女性の有職者よりも、女の仕事の制度化をほんの若干ではあるが高く支持している。たぶん実際に一線の現場で働いている男性ならば、もっと明確に女の仕事の制度化を支持するような気がする。現場の大人からすれば、それは「やれるものならやってみろ」という気持であろう。仕事の制度化の辛さを知っている大人の男性は、好き嫌いで仕事を選択する自由をもつ女性を羨ましいと思い、同時に強い腹立たしさを感じていることだろう。ただここでの大学生は、そこまでの理解はないから、男には仕事それ自体の選択の自由がないことから、「これでは逆差別ではないか、女も男と同じように、仕事をもつべきだ」と素直な反応をしている要素が強いような気がする。それだけ仕事の制度化は男にとっては強いプレッシャーとなっているのだろう。したがって「女子大生は気楽でいいよ、最後は結婚で済むから」という発想とセットになって、女の仕事の制度化が「女も少しは苦労しろよ!」として期待されているのだろう。ここには、あきらかに<男の嫉妬>が潜んでいる。 (B)主婦は、<女の仕事の制度化>に抵抗する。 女性のなかでも、強く<女の仕事の制度化>に反対するのは、専業主婦である。主婦にとっては、働く女性は敵である。なぜならば、主婦であることの存立基盤を全面的にかつ直接的に崩壊させるのが、結婚していながら外で働く女性だからである。主婦でありながら、外で働く女性なんて、専業主婦の<専業としての自立>を無視する最大の侮辱なのである。事業主婦であることの正当性を、男性どもに疑わせるような存在は、主婦にとっては許せないのである。だから、主婦が<女の仕事の制度化>に抵抗するのは、十分納得できることなのである。サンプルの規模が少ないので断定はできないが、専業主婦でも、大学卒の専業主婦の方が、高校短大卒の主婦よりも、女の仕事の制度化を否定的にみている。前者の制度化の支持率はたった8.3%であり、後者の14.3%との間にはかなりの開きがある。高学歴の主婦ほど、女の仕事への強い反発が予想される。女のプライドという奴には、不気味な匂いがします。 (3)女子大生は甘い? 主婦が抵抗するのは、分かる。自己の存立基盤の問題である以上、このような反発をするのは当然であろう。誰も、自分で自分の首を締めるようなことはしないものである。しかし女子大生の場合は、どうなのだろうか。このような結果でいいのだろうか。このスコアを見て、男女雇用均等法は何のためなのか、と疑問をもつ経営者は多いはずである。逆に安心した、という経営者も多いことだろう。所詮、女子大生なんて、この程度の意識だ、という意見がでるのは当然であろう。女子大生には、本気で仕事を考える層(しかしこの考え方自体が男の発想ではある!)がまだマイナーである、といえよう。 女子大生が「好き/嫌い」という欲望次元で仕事を考えているかぎり、男性は安泰でいられる。女性は職場のデコレーションであれば、それでいい、という安心感を男性たちは抱くことであろう。それは女性が選択した道であり、男性がごり押しした結果ではない。女は、まだ甘い。 しかし仕事を欲望次元で考えてなぜ悪いの、という素朴な問題が提示されると、かえってうろたえるところもあります。仕事の制度化を自明と信じている男性やかつてのごりごりのリブ的女性とは違って、「仕事はそもそも欲望から発想されるものであり、仕事の制度化が本物の仕事のあり方だと主張することこそ<幻想>ではないか」と素朴にアピールされると、意外とうろたえるものです。甘いと判断していることが、甘いのかもしれません。 こんな疑問を残して、先に進みます。 (4)女の”華”は自明である。そこからどうするか? かくして、女の仕事の制度化は、属性という深い文化と共振することも共鳴することもなく、ただ表層の浮わついたコードとして漂っているだけである。いつか、誰か(当然、その主体は女性である)が深い文化まで届くような地道な努力をしたとき、<女の仕事の制度化>はカをもつであろう。それまでは、女性は職場の虚飾に満ちた華でしかない、という状況が続くであろう。だから、若くて、美人でないかぎり、女性の居場所は職場にはない。どんなに男女雇用均等法に訴えても、その華を枯らすことはまだ無理なことである。 とはいっても、ほぼ20%に近い女性層が頑張っていることも事実であり、この事実の方が重たく、かつ新鮮な驚きである、という主張も可能である。現状では、女性の仕事が単なる華にすぎないことは自明であり、問題はそこからのブレイクスルーのために可能なシーズを探すことである、という視点がここでは大切にされている。これは、現状の男の世界にそのままのめり込み、対抗していこうとする姿勢であり、かつてのリブに共通した戦略である。この戦略にたてば、女の甘え=華の発想は嫌悪すべきことなのであろう。 しかし華は華でよいではないか、そもそも仕事なんかを制度化するから、不幸が発生するのだ、という発想には意外と強力な磁力があります。制度化に不満をもちながら、なぜそれをそのまま維持しなければならないのか、と問われれば、「そうかもしれない」と回答せざるをえないことも事実です。「好きなことをすればいいじゃないですか、それがたまたま仕事だった、というだけではいけないんですか」と迫られると、反論しえないものがあります。甘さは自明なのだ、という前提が許容できるならば、何か新しいことができるかもしれない、のです・・・・・・。 こうして、つぎのシーンにすすんでいきます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||