|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

俁丏抝傜偟偄巇帠丄側偵偑 傎偲傫偳偺抝偑攚晧偭偰偄傞巇帠偺尰忬偼丄惗妶偺廳壸偲夛幮偐傜偺埑椡偵偼偝傑傟偰丄傕偑偒偁偑偒丄偦偟偰昁巰偵懴偊偰偄傞巔偱偡丅乭巇帠偺惗偒峛斻乭偲偄偆尵梩傪嬻嫊偲偟偰偟偐暦偗側偄亙乭傗偗乭偲乭偝傕偟偝乭亜偺側偐偱丄偳偙傑偱傕尰幚傪捈帇偡傞偙偲偩偗傪嫮梫偝傟偰惗偒偰偄偔偙偲丄偦傟帺懱偑抝偺巇帠側偺偱偡丅巇帠偺惂搙壔偲偼丄偙偙傑偱偺寛抐傪摥偔庡懱偵嫮梫偡傞傕偺偱偁傝丄梸朷偲偟偰偺帺桼傪棷曐偟偰偄傜傟傞彈偺巇帠偲偼師尦傪堎偵偡傞巇帠側偺偱偡丅偩偐傜抝偼偮傜偄偺偱偡丅尷傝側偄惂栺偲峉懇偺側偐偱堦揰偺岝傪尒偮偗傛偆偲偡傞搘椡偩偗偑丄抝偵巆偝傟偨桞堦偺帺桼側偺偱偁傞丅偦傟傪惗偒峛斻偲屇傇偵偼丄偁傑傝偵傕寉偡偓傑偡丅 偦偙偱丄偁傞抝偺巇帠傪傒偣傑偡丅 俀乯偙偙偵丄偁傞抝偑偄傑偡丅 斵偵偼亀巇帠偼惗妶偺偨傔偺庤抜偩亁偲偄偆丄偁傞寜偄掹傔偑偁傝傑偡丅壠懓傪攚晧偭偰惗偒側偗傟偽側傜側偄抝偺偮傜偝偑丄抝偺巇帠偵愼傒崬傒傑偡丅偩偐傜巇帠偑妝偟偄側傫偰丄岥偑楐偗偰傕偄偊傑偣傫丅偮傑傜側偄巇帠偲暘偐偭偰偄偰丄偦傟偵偠偭偲懴偊丄偨偲偊憢嵺偵嵗傜偒傟偰傕丄栙乆偲巇帠傪偟傑偡丅壠掚傪傕偮抝偼偦偆娙扨偵揮怑側偳寛堄偱偒傞傕偺偱偼偁傝傑偣傫丅 偙傫側巇帠傪偡傞抝傪丄偁側偨偼偳偆巚偄傑偡偐丅 乮俙亅J傑偱丄偦傟偧傟偵偐傫偟偰偳偪傜偐傪僠僃僢僋乯

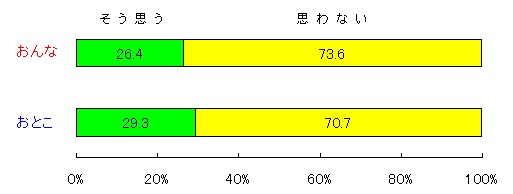

(A)巇帠偼惗妶偺庤抜偩丄偲偄偆巇帠娤 偙傫側抝偺巇帠偑丄偳偺傛偆側昡壙傪庴偗偰偄傞偐丄傪妋擣偟傑偡丅 傑偢丄偙偙偱偺10崁栚偵偐傫偟偰丄僕僃儞僞乕偺嵎堎偼傎偲傫偳偁傝傑偣傫丅偮傑傝1亾悈弨偱偺桳堄側憡娭偼丄抝偺巇帠偺10崁栚偲惈暿偲偺娫偵傒傜傟傑偣傫丅偦偺堄枴偱偼丄抝偺巇帠傪偳偺傛偆偵昡壙偡傞偐偵偐傫偟偰丄抝偱偁傠偆偲彈偱偁傠偆偲丄摨偠傛偆側孹岦傪帵偟偰偄傞偙偲偵側傝傑偡丅 1.抝偺巇帠偼丄偮傜偄丅丂丗幙栤俧 乻尰幚偺巇帠偼偙偺傛偆偵恏偄傕偺偩乼

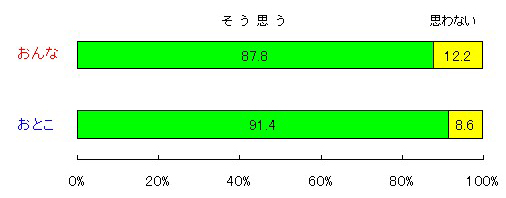

10崁栚偵偐傫偟偰丄嵟傕嫮偔乽偦偆巚偆乿偲偄偆斀墳偑偱偰偄傞偺偑丄乽尰幚偺巇帠偼偙偺傛偆偵恏偄傕偺偩乿偱丄彈惈偱87丏8亾乮抝惈偱91丏4亾乯偲偄偆崅偄巟帩棪偵側偭偰偄傞丅抝偺巇帠偵偐傫偡傞尰忬擣幆偵偮偄偰丄偙偙偵偼偐側傝桪偟偄娽嵎偟偑傒傜傟傞丅側傫傗偐傫傗偄偭偰傕丄傗偼傝抝偺巇帠偼恏偄丄偲偄偆摨忣揑側擣幆偑嫟桳偝傟偰偄傞丅 挬偼憗偔偐傜弌嬑偟丄嵟弶偺僴乕僪儖偺捠嬑揹幵偱潌傒偔偪傖偵偝傟丄偦傟偱傕偠偭偲懴偊側偑傜偟偭偐傝偲擔宱怴暦傪撉傒丄夛幮偵偮偗偽丄偄偭傁偄偺偍拑傪堸傫偱偐傜偨偩栙乆偲儖乕僥傿儞偺巇帠偵椼傒丄傗偭偲栭偐偲婥偯偄偰傕丄傑偩夝曻偝傟傞帪娫偵偼傎偳墦偔丄巆嬈偐摼堄愭偛愙懸偺堸傒曕偒偲偄偆杮奿揑側巇帠偑懸偭偰偍傝丄偦傟偑廔傢傞偲丄傊偲傊偲偵側偭偰屵慜偝傑偵傗偭偲婣戭偡傞丄偲偄偆僷僞乕儞偵側偭偰偄傑偡丅偦傫側偍晝偝傫偼傗偼傝摨忣偝傟傞偺偱偟傛偆丅壠偼丄偨偩怮傞偩偗偺娰偵偡偓傑偣傫丅偵傕偐偐傢傜偢丄儘乕儞偩偗偑偍晝偝傫偺尐偵廳偨偔偺偟偐偐偭偰偒傑偡丅偙傫側巇帠側傜偽丄扤偩偭偰丄抝偼恏偄傛丄偲嫨傫偱偔傟傞偱偟傛偆丅 2. 惗偒峛斻偺偁傞巇帠傪尒偮偗傞丅丂丗幙栤俙 乻惗偒峛斻偺偁傞巇帠傪尒偮偗傞傋偒偩乼

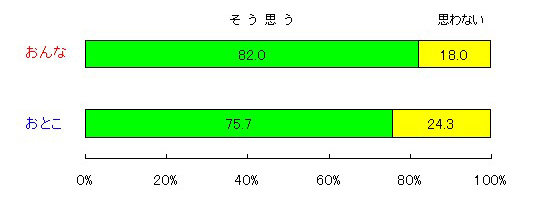

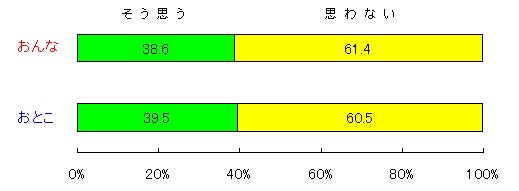

抝偼恏偄偹丄偲摨忣揑側尰幚榑偲懳徠揑偵丄乽惗偒峛斻偺偁傞巇帠傪尒偮偗傞傋偒偩乿偲偄偆惡傕偐側傝偺巟帩棪乮彈惈82丏0亾丟抝惈75丏7亾乯傪妉摼偟偰偄傑偡丅偙傟偼丄抝偺巇帠偺尰忬偑恏偄偙偲偼暘偐偭偰偄傞偑丄偦傟傪娙扨偵惓摉壔偡傞傢偗偵偼偄偐側偄丄偲偄偆偒傃偟偄昡壙側偺偱偟傚偆丅杮摉偵恏偄偺側傜偽丄偦傫側巇帠偼傗傔偰丄傕偭偲惗偒峛斻偺偁傞巇帠傪尒偮偗傟偽傛偄偱偼側偄偐丄偲偄偆偐側傝椻惷側傾僪僷僀僗乮尰幚庡媊幰偐傜傒傟偽偁傑傝偵傕棟憐庡媊揑側嬻榑乯偑慺捈偵採帵偝傟偰偄傑偡丅偙偺孹岦偑抝惈偱傕摨偠側偺偼丄偐傟傜偑傑偩戝妛惗偱偁偭偰丄幮夛恖偲偟偰偺宱尡偑側偄偐傜側偺偐傕偟傟傑偣傫丅 捠嬑揹幵偵忔傞偩偗偑抝偺巇帠偱偼偁傞傑偄丄偲偄偆敪憐偼廳梫偱偡丅儕僝乕僩丒僆僼傿僗偱偺傫傃傝偲偟偐偟僋儕僄僀僥傿僾側巇帠傪偡傞丄偲偄偭偨儕僢僠側巇帠娤傪傕偆傕偮傋偒偩丄偲偄偆堄尒偼巀惉偱偡丅恏偄偲岥憱偭偰偄傟偽埨怱偟偰偄傜傟傞丄偲偄偆昻朢側敪憐偱偟偐抝偺巇帠傪憐憸偡傞偙偲偑偱偒側偄偙偲偺曽偑丄恏偄偙偲偱偼側偄偱偟傚偆偐丅 3. 壠懓傪攚晧偆偙偲偼丄廳偨偄丅丂丗幙栤俫 乻壠懓偺堊偵婃挘傞巔偵丄抝傪姶偠傞乼

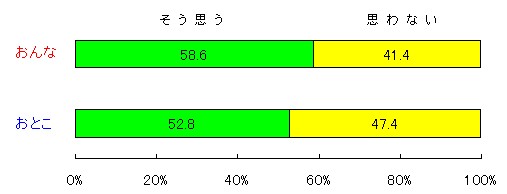

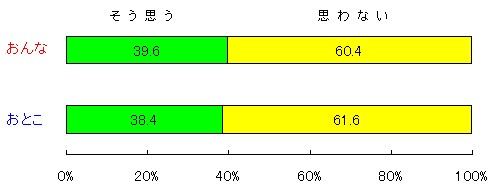

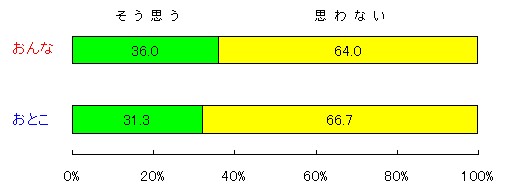

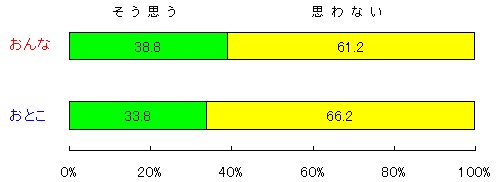

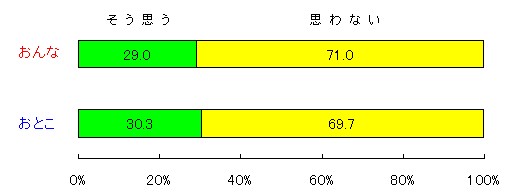

抝偺巇帠偼壠懓偺偨傔偺傕偺偩丄偲偄偆娭楢惈傪撍偒偮偗傞偲丄偐側傝偺恖偼偆傠偨偊傑偡乮彈惈偼58丏8亾偑巟帩丟抝惈偼52丏6亾乯丅偙傫側抝偺巇帠側傫偰偔偩傜側偄偲巚偭偰偄偰傕丄偦傟偑壠懓偺傒傫側偑惗偒偰偄偔偨傔偵偼偳偆偟偰傕旔偗傜傟側偄偙偲偩丄偲嬸抯傜傟傞偲丄偮偄偮偄摨忣偟偰偟傑偭偰丄乽惗偒峛斻傛傝傕丄壠懓傪梴偆偙偲偼傕偭偲戝愗側偙偲偩乿偲懨嫤偟丄抝偺巇帠傪惓摉壔偟偰偟傑偄傑偡丅偙傟偑丄偍晝偝傫偺愴棯偩丄偲抦傝側偑傜丄傒傫側抦傜傫婄傪偟傑偡丅偙傟偑乭傗偝偟偝乭偲偄偆傕偺偱偡丅壠懓偲偄偆廳偨偄壸暔傪攚晧偆偵偼丄桪偟偝偟偐偁傝傑偣傫丅偙傟偑偁傞偐傜丄偍晝偝傫偨偪偼偣偭偣偲攏幵攏偺傛偆偵摥偔偺偱偡丅 4. 亙偢傞偄乛媃尵乛尵偄栿乛斱嫰亜偲偼丄岥偑楐偗偰傕尵偊側偄丅丂丗 偙傫側抝偺巇帠傪慺捈偵乽偡偽傜偟偄巇帠偩乿偲偼昡壙偱偒側偄偑丄偟偐偟懠曽丄偩偐傜偲偄偭偰丄乽抝偺偢傞偝偩乿乮彈惈39丏6亾丟抝惈38丏4亾乯偲偐丄乽擻椡偺側偄抝偺媃尵偩乿乮彈惈38丏0亾丟抝惈31丏3亾乯偲偐丄乽壠懓偺偨傔側傫偰丄尵偄栿乿乮彈惈38丏8亾丟抝惈33丏8亾乯偲偐丄乽巇帠偵摝偘偰偄傞斱嫰側惗偒曽乿乮彈惈29丏0亾丟抝惈30丏3亾乯偲偄偭偨嫮楏側儗僢僥儖傪揬傞傎偳偺桬婥偼側偄傛偆偩丅偙偙偱偼丄偙偺傛偆側抝偺巇帠傕堦偮偺巇帠偲偟偰巟帩偝傟偰偍傝丄乽偦偙傑偱尵偭偰偼丄抝偑偐傢偄偦偆偠傗側偄丄抝偺柺巕偩偭偰偁傞傫偩偐傜乿偲偄偆偙偲側偺偩傠偆丅偦偺寢壥丄乽偍晝偝傫偩偭偰丄岲偒偱偙傫側巇帠傪傗偭偰偄傞偠傖側偄傫偩偐傜乿偲偄偆惓摉壔偺崻嫆偵婎偯偄偰媬偄偺庤偑嵎偟偺偽偝傟傞丅壠懓偺廳偨偝傪巚偊偽丄岥偑楐偗偰傕丄亙偢傞偄乛媃尵乛尵偄栿乛斱嫰亜偲偄偆僼儗乕僘偼傑偩敪尵偱偒側偄傛偆偱偁傞丅 幙栤俛 乻寜偄掹傔側傫偰抝偺偢傞偝偩乼

幙栤俠 乻扨偵擻椡偺側偄抝偺媃尵偱偁傞乼

幙栤俤 乻壠懓偺堊側傫偰丄尵偄栿偵偡偓側偄乼

幙栤俬 乻巇帠偵摝偘偰偄傞斱嫰側惗偒曽偩乼

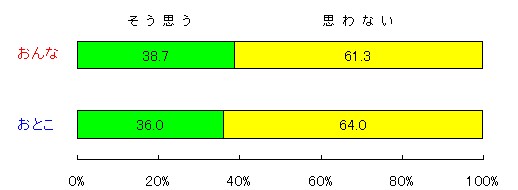

5.嬥偱夝寛偑偮偗偽丄嬯楯偟側偄丅丂丗幙栤俢 乻媼椏偝偊崅偗傟偽丄偙傟偱傕椙偄乼 偙傫側抝偺巇帠偼丄乽媼椏偝偊崅偗傟偽丄偦傟偱偄偄偺偩丄惗偒峛斻側傫偰偄傜側偄乿偲妱傝愗傞偙偲偑偱偒偨側傜偽丄抝偺巇帠偵偐傫偟偰偙傫側偵擸傓昁梫偼側偄偼偢偱偡丅偟偐偟偙偙偺寢壥偵傕偁傞傛偆偵丄妱傝愗偭偨峫偊傪傕偰傞恖偼丄彈惈偱偼38丏7亾乮抝惈偱偼38丏0亾乯偵偡偓傑偣傫丅曬廣偝偊椙偗傟偽丄巇帠偺撪梕偼栤傢側偄丄偲偄偆巇帠娤偵偼丄偳偙偐媈栤傪姶偠偰偄傞傛偆偱偡丅偦偺媈栤偺攚宨偵偼丄曬廣偼巇帠偺幙偵嫮偔婯掕偝傟側偗傟偽側傜側偄丄偲偄偆巇帠娤偑偁傞偐傜偱偟傚偆丅巇帠偺撪梕偑偡偽傜偟偄偐傜偙偦丄崅偄曬廣傪妉摼偡傞惓摉惈偑晅梌偝傟傞偺偩丄偲偄偆巇帠娤偵巟攝偝傟偰偄傞偐偓傝丄娙扨偵妱傝愗偭偨巇帠娤傪傕偮偙偲偼偱偒傑偣傫丅

6.偙傫側庛偄抝偵嫟姶偼偱偒側偄丅丂丗幙栤俥 乻偙傫側庛偄抝偺惗偒曽偵嫟姶偡傞乼 偢傞偄偲偐丄斱嫰偲偐丄媃尵偲偄偭偨旕擄傔偄偨偙偲偼尵偊側偄偑丄偩偐傜偲偄偭偰丄偦傫側庛偄抝偵嫟姶傪帵偡偲偄偭偨丄娒偄昡壙傪偡傞傢偗偵偼偄偐側偄丅偳偙傑偱傕偙偺傛偆側巇帠偼庛偄抝偺巇帠偵偡偓側偄丄偲偄偆尰幚偺尩偟偝偵偐傫偡傞昡壙偼昁梫偱偁傞丅埨堈側旕擄偼偟側偄偑丄尰幚偺尩偟偝偐傜摝旔偟傛偆偲偡傞巔惃偵偼娒偄懺搙傪偲偭偰偼偄偗側偄丄偲偄偆敾抐偑偙偙偵偼傒傜傟傞丅偟偨偑偭偰乽偙傫側庛偄抝偺惗偒曽偵嫟姶偡傞乿偺巟帩棪偼丄10偺幙栤崁栚拞嵟掅偱丄彈惈偱28丒4亾乮抝惈偱29丒3亾乯偱偁傞丅

7.夛幮偺婱擟偱夝寛偱偒傞傢偗偑側偄丅丂丗幙栤俰 乻偙傫側巇帠傪偝偣傞夛幮偼寵偄偩乼 偙傫側偮傑傜側偄巇帠傪偝偣傞夛幮偑埆偄偺偐丄偲偄偆偲丄偦傟傎偳偱傕側偄丅乽偙傫側巇帠傪偝偣傞夛幮偼寵偄偩乿偺巟帩棪偼彈惈偱38丏6亾乮抝惈偱39丏5亾乯偵偡偓側偄丅懡偔偺恖偼丄偙傫側巇帠偟偐偱偒側偄屄恖偺愑擟傪捛媮偟偰偄傞傛偆偱偡丅偙偙偵傕埨捈側娒偊傪嫋偝側偄尩偟偄巔惃偑傒傜傟傑偡丅偳偺傛偆側巇帠傪偡傞偺偐丄偼帺暘偺擻椡偵傛偭偰寛掕偝傟傞傕偺偱偁傝丄巇帠偑寵側傜偽丄夛幮傪傗傔偰師偺夛幮傪扵偣偽偄偄偺偩丄偲偄偆堄尒偑懱惃偺傛偆偱偡丅夛幮偑巇帠偵偁傑傝愑擟傪傕偨側偔偰偡傒偦偆側偺偱丄夛幮偼偙偺寢壥偵婌傃傑偡丅

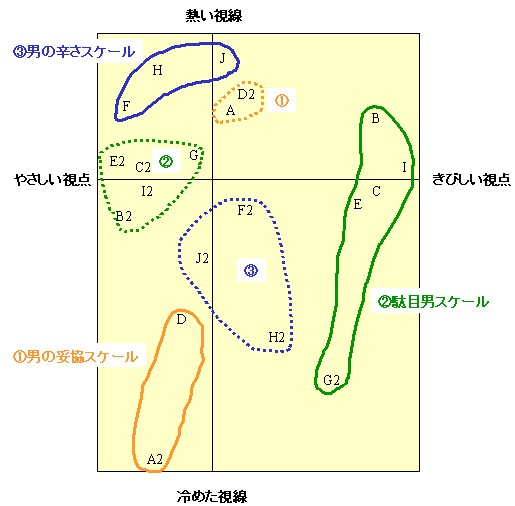

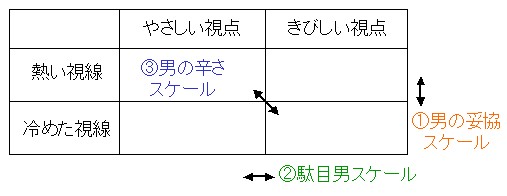

(B乯乭偍偲偙乭傪傔偖傞3偮偺僗働乕儖 埲忋10崁栚偑偳偺傛偆側娭楢惈傪帵偟偰偄傞偐丄傪悢検壔嘨椶偵傛偭偰傒傞偲丄偮偓偺3偮偺僗働乕儖傪扵偡偙偲偑偱偒傞丅 1.抝偺懨嫤僗働乕儖 2.懯栚抝僗働乕儖 3.抝偺恏偝僗働乕儖

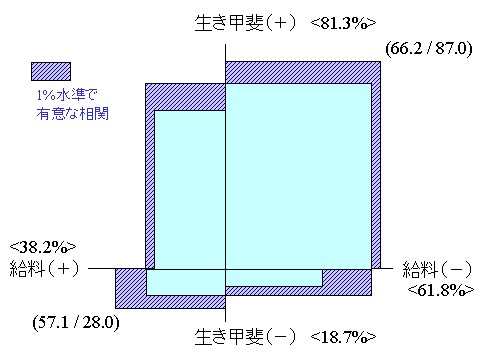

1.抝偺懨嫤僗働乕儖 偙傟偼丄偮偓偺2偮偺幙栤偐傜愝掕偝傟傞僗働乕儖偱偁傞丅 A乯乽惗偒峛斻偺偁傞巇帠傪尒偮偗傞傋偒偩乿仛 D乯乽媼椏偝偊崅偗傟偽丄偙傟偱傕椙偄乿 偙偺2偮偺幙栤崁栚偺娭楢惈傪傒傞偲丄乽媼椏偝偊崅偗傟偽偄偄偠傖側偄乮D乯丄偲偄偆堄尒傪傕偮恖偼丄惗偒峛斻偺偁傞巇帠傪尒偮偗傠偲偼庡挘偟側偄乮A2乯乿丅懳徠揑偵乽巇帠偵惗偒峛斻傪捛媮偡傞恖乮A乯偼丄曬廣栤戣偵偨偄偟偰傗傗椻偨偄懺搙傪偲傞乮D2乯乿丅慜幰偼尰幚揑偱宱嵪巙岦揑側亀懨嫤攈亁偱偁傝丄屻幰偼巇帠偵棟憐揑側壗偐傪媮傔傞亀惛恄攈亁偱偁傞丅

乽懨嫤攈乿偼丄抝偺巇帠偵偨偄偟偰丄偐側傝妎傔偨尰幚揑側娽嵎偟傪偍偔偭偰偄傞丅抝偺巇帠偲偄偭偰傕丄偡傋偰偑僋儕僄僀僥傿僽偱偁傞偼偢偼側偄偐傜丄偙偺傛偆側懨嫤揑側巇帠偑偁偭偰傕摉慠偱偁傝丄偲偡傟偽丄偙偺傛偆側巇帠偵偼妱傝愗傝偑昁梫側傫偩丄偲偄偆惡偑懨嫤攈偐傜偼暦偙偊傑偡丅偦偺応崌偵婜懸偝傟傞偺偼丄宱嵪揑側曬廣偑偳傟偩偗妉摼偱偒傞偐丄偲偄偆栤戣偱偁傝丄巇帠偺惗偒峛斻偲偄偭偨丄巇帠偦傟帺懱偵婌傃傪媮傔傞偙偲偼丄嵟弶偐傜抐擮偝傟偰偄傞丅偙偙偵偼丄傒傫側偑僋儕僄僀僥傿僽側巇帠傪偟側偗傟偽側傜側偄丄偲偄偆尪憐傊偺寜偄掹傔偑偁傝丄傕偭偲婥妝偵巇帠偲偺娭學傪峫偊傟偽偄偄偱偼側偄偐丄偲偄偆巔惃偑傒傜傟傞丅 乽儗僕儍乕偺偨傔偵摥偔乿偲偄偆敪憐傪巟偊傞偺偑丄懨嫤攈偺巇帠娤偱偁傞丅懨嫤攈偼丄巇帠偲儗僕儍乕傪暘壔偝偣丄儗僕儍乕偲偄偆栚揑偺偨傔偵巇帠傪庤抜偲偟偰埵抲偯偗傞峫偊傪傕偭偰偄傞丅儗僕儍乕偑婌傃偱偁傝丄庤抜偱偁傞巇帠偼偮傑傜側偄丅偟偐偟巇帠偼変枬偟側偗傟偽側傜側偄丅偨偲偊偮傑傜側偔偰傕丄変枬偡傞偙偲偱朙偐側儗僕儍乕偑嫕庴偱偒傞側傜偽丄偦傟偱廫暘偱偁傞丄偲偄偆僐儞僙僾僩傪柧妋偵傕偭偰偄傞丅 懨嫤攈偵偲偭偰丄巇帠偺壙抣偼丄巇帠偺撪梕偱偼側偔丄曬廣偵傛偭偰寛掕偝傟傞丅偩偐傜丄偐傟傜偼曬廣偵偙偩傢傝丄偦偟偰崅偄曬廣傪媮傔傞丅曬廣偑崅偄傎偳丄儗僕儍乕偼朙偐偵側傞丄偲偄偆尪憐傪丄懨嫤攈偼戝愗偵偡傞丅 斀懳偵丄乽惛恄攈乿偼丄巇帠偲梀傃偺梈崌傪媮傔傞丅斵摍偼丄儗僕儍乕傪梋壣偱偼側偔丄乭梀傃乭偲偄偆堄枴偱懆偊傛偆偲偡傞丅偙偙偱偼巇帠偲梀傃偼丄栚揑亅庤抜偺娭學偵偼側偄丅巇帠偼梀傃偱傕偁傝丄梀傃偼巇帠偱偁傞丄偲偄偆嫬奅偺晄柧椖惈偑愊嬌揑偵巟帩偝傟傞丅惗偒峛斻偲偼丄偦偺傛偆側巇帠偲梀傃偺梈崌偟偨忬嫷偵偁偭偰弶傔偰姶庴偝傟傞傕偺偩丄偲擣幆偝傟偰偄傞丅 偦偙偱丄忋婰2偮偺崁栚偐傜亀抝偺懨嫤僗働乕儖亁傪嶌惉偡傞丅 乮A乯乽惗偒峛斻偺偁傞巇帠傪尒偮偗傞傋偒偩乿偱偼丄乽A2乯巚傢側偄乿偲夞摎偟丄乮D乯乽媼椏偝偊崅偗傟偽丄偙傟偱傕椙偄乿偱偼丄乽D乯偦偆巚偆乿偲夞摎偟偨悢傪僇僂儞僩偟丄亙0偐傜2亜傑偱偺僗働乕儖傪嶌惉偡傞丅0偵嬤偄傎偳惛恄攈偺巙岦傪傕偪丄2偵嬤偯偔傎偳懨嫤攈偵側偭偰偄偔丅偦偙偱丄偙傟傪亀抝偺懨嫤僗働乕儖亁偲屇傇丅 寢壥偼丄偮偓偺偲偍傝偱偁傞丅

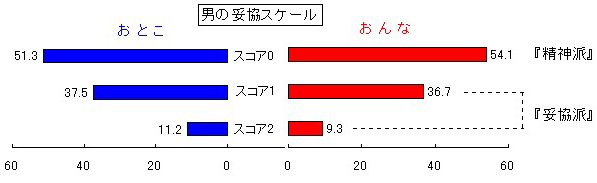

傑偢丄僕僃儞僟乕偺憡堘偑慡偔側偄丄偲偄偆帠幚偺妋擣偑廳梫偱偁傞丅忢幆揑側巚偄崬傒偩偲丄彈惈偑惛恄攈偵摿壔偟丄抝惈偼懨嫤攈偵摿壔偡傞丄偲側傞偼偢偩偑丄寢壥偼偦偺傛偆側巚偄崬傒偑尪憐偱偁傞偙偲傪帵偟偰偄傞丅彈惈傕偗偭偙偆懨嫤攈偵栚妎傔偰偄傞偟丄抝惈傕堄奜偵棟憐傪書偄偰偄傞丅乽懨嫤偐棟憐偐乿偺慖戰偼丄僕僃儞僟乕偱偼側偔丄壗偐暿偺偙偲偵傛偭偰婯掕偝傟傞傛偆偩丅 僗僐傾0偼丄堦墳儅僕儑儕僥傿乮彈惈54丏1亾丟抝惈51丏3亾乯偱偁傞丅偐傟傜偼巇帠偲梀傃偺梈崌偵惗偒峛斻傪尒偮偗傛偆偲偡傞惛恄巙岦偺恖偱偁傞丅偙傟偵偨偄偟偰丄僗僐傾2偼儅僀僫乕乮彈惈9丏3亾丟抝惈11丏2亾乯偱偁傞丅弮悎側懨嫤巙岦偺恖偼旕忢偵彮側偄丅 乽嬥偝偊傕傜偊偽丄惗偒峛斻偼偄傜側偄乿偲妱傝愗傞偙偲偼丄尰幚偱偼偲傕偐偔丄偙偺傛偆側挷嵏偱偺嫤椡幰乮偲偄偆栶妱婜懸乯偲偟偰偼丄擄偟偄偙偲側偺偩傠偆偐丅傑偨丄尰栶偺偍晝偝傫偨偪偑偙偺挷嵏偺嫤椡幰偵側偭偰偄側偄丄偲偄偆帠幚傕丄懨嫤巙岦偺峫偊曽傪偙偺傛偆側儅僀僫乕側抧埵偵娒傫偠偞傞傪偊側偄寢壥傪傕偨傜偟偰偄傞偺偩傠偆丅偒偭偲丄偍晝偝傫偨偪偼丄偙偺寢壥傪傒偰丄嬯徫偡傞偼偢偱偁傞丅乽彈巕嫙偼丄娒偔偰崲傞傛乿偲偄偆傏傗偒偑崱偵傕暦偙偊偰偒偦偆偱偁傞丅 弮悎偺懨嫤巙岦乮僗僐傾2乯傎偳偒偭傁傝偲尰幚揑偵偼側傟側偄偑丄惛恄巙岦乮僗僐傾0乯偲偼堘偭偰懨嫤偡傞偙偲傪彮偟偼抦偭偰偄傞拞娫攈乮僗僐傾1乯傕偄傑偡丅偙偺恖乆偼彈惈側傜偽36丏7亾乮抝惈37丏5亾乯偵傕払偟偰偄傑偡丏拞娫攈偼丄乽媼椏偺崅偝偱懨嫤偡傞偺傕傛偟乿偁傞偄偼偦偺傛偆側忦審傪偮偗側偄傑傑丄乽巇帠偵惗偒峛斻側傫偰幾杺偩乿偲妱傝愗偭偰偟傑偆偺傕傛偟丄偲偳偪傜偐偺忦審偱尰幚偵懨嫤偡傞恖乆偱偁傞丅偙偺傛偆側堄枴偱拞娫攈傪埵抲偯偗傞側傜偽丄懨嫤巙岦偲拞娫攈偼抝偺庤抜揑側巇帠偵偐傫偟偰嬤帡偟偨峫偊曽傪強桳偟偰偄傞丄偲偄偊傛偆丅偦偙偱埲壓偱偼拞娫攈乮僗僐傾1乯偲懨嫤巙岦乮僗僐傾2乯傪傑偲傔偰亀懨嫤攈亁偲屇傃丄僗僐傾0偺惛恄巙岦傪亀惛恄攈亁偲屇傇偙偲偵偡傞丅 2.懯栚抝僗働乕儖 偙傟偼丄偮偓偺5偮偺幙栤崁栚偵傛偭偰愝掕偝傟傞僗働乕儖偱偁傞丅 B乯寜偄掹傔側傫偰抝偺偢傞偝偩 C乯扨偵擻椡偺側偄抝偺媃尵偱偁傞 E乯壠懓偺堊側傫偰丄尵偄栿偵偡偓側偄 G乯尰幚偺巇帠偼偙偺傛偆偵恏偄傕偺偩丂仛 I乯巇帠偵摝偘偰偄傞斱嫰側惗偒曽偩 忋婰5崁栚偺偆偪亙偢傞偄乮B乯乛媃尵乮C乯乛尵偄栿偔E乯乛斱嫰乮I乯亜偺4崁栚偵偐傫偟偰偼惓偺憡娭偑傒傜傟傞丅偙偙偱偼丄抝偺巇帠傊偺偒偮偄儗僢僥儖揬傝偑側偝傟偰偄傞丅 偝傜偵乮G乯偺乽巇帠偼恏偄傕偺偩乿偼丄懠偺4偮偺崁栚偲偺娫偵桳堄側晧偺憡娭傪帵偟偰偄傞丅偮傑傝偒偮偄儗僢僥儖傪抝偺巇帠偵揬傞恖偼丄尰幚偺抝偺巇帠側傫偰恏偄傢偗偑側偄乮G2乯偲妋怣偟偰偄傞丅乽偙偺掱搙偺巇帠偱丄恏偄偲偐偒偮偄偲偐丄偛偪傖偛偪傖執偦偆側偙偲傪尵偆側丄抝偺巇帠側傫偰偨偄偟偨偙偲側偄暼偵乿偲偄偆嫲偄惡偑暦偙偊傑偡丅 偦偙偱丄忋婰5偮偺崁栚偐傜丄亀懯栚抝僗働乕儖亁傪嶌惉偡傞丅 乮G乯乽尰幚偺巇帠偼偙偺傛偆偵恏偄傕偺偩乿偱偼丄乽G2乯巚傢側偄乿偲夞摎偟丄偦偺懠偺4幙栤崁栚偵偐傫偟偰偼丄乽偦偆巚偆乿偲夞摎偟偨悢傪僇僂儞僩偟丄亙0偐傜5亜傑偱偺僗働乕儖傪嶌惉偡傞丅 寢壥偼丄偮偓偺偲偍傝偱偁傞丅

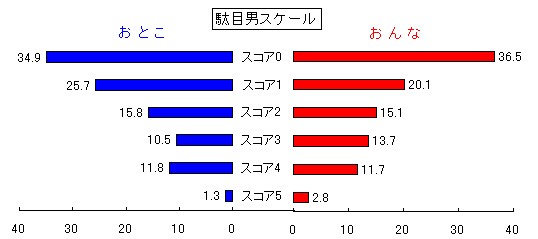

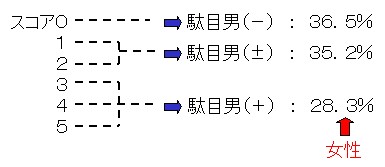

亀僟儊抝僗働乕儖亁偱偼丄僗僐傾偑崅偄乮僗僐傾5乯傎偳丄抝偺巇帠偵偮偄偰尩偟偄昡壙偑側偝傟偰偍傝丄偙偙偱偺抝偼姰慡偵亙懯栚抝亜偲偄偆儗僢僥儖偑揬傜傟偰偄傞丅乽偖偨偖偨偄偆偩偗偱丄壗傕偟側偄偺偑丄偙傫側抝偺暼側偺傛乿偲偄偆堦尵偱偡傋偰偑寛偭偰偟傑偆偺偑丄偙偺傛偆側崅偄僗僐傾偺応崌偱偁傞丅 媬傢傟偰偄傞偺偼丄僗僐傾5偑彈惈偱偼2丏8亾偟偐偄側偄偙偲偱偁傞丅偨偩偟抝惈偼偨偭偨1丏3亾偟偐偄側偄丅 僗僐傾4偱傕彈惈偱11丏7亾乮抝惈11丏8乯偱偡偐傜丄僗僐傾4亄5偱傕彈惈偱14丏5亾乮抝惈13丏1亾乯偵偡偓側偄丅慡懱偺孹岦偲偟偰偼丄傑偩乽抝偺暼偵丄懯栚抝側傫偩偐傜乿偲偄偆儗僢僥儖揬傝偼儅僀僫乕偱偁傞丅 偙傟偵偨偄偟偰丄僗僐傾偑掅偄応崌乮0乯偼丄乽抝偺巇帠傪丄偦傫側娙扨偵愗傝幪偰偰偼偁傑傝偵傕傂偳偄偟丄偐傢偄偦偆偱偁傞丅偦傟側傝偵戝曄側偺偑丄抝偺巇帠偲偄偆傕偺偱偁傞乿偲偄偆摨忣揑側昡壙傪堄枴偡傞丅抝偼栙偭偰摥偔偐傜偲偄偭偰丄偦傟偩偗偱亙懯栚抝亜偺儗僢僥儖傪揬偭偰偼丄偁傑傝偵傕抝偺巇帠偺懜尩傪柍帇偟偨偙偲偵偼側傜側偄偐丄偲偄偆惡偑偙偙偱偺昡壙偱偁傞丅彈惈偺38丏5亾乮抝惈偺34丏9亾乯偑僗僐傾0偱偁傞偙偲偼丄抝偺巇帠偵偐側傝桪偟偄娽嵎偟傪憲偭偰偄傞偙偲偑暘偐傞丅僗僐傾1偑彈惈偱20丏1亾乮抝惈25丏7亾乯側偺偱丄懌偡偲56丏8亾乮抝惈偼80丏8亾乯偵傕払偟偰偍傝丄慡懱揑偵偼抝偺巇帠偵偨偄偡傞桪偟偄棟夝偑偊傜傟偰偄傞偲偄偊傛偆丅 懯栚抝僗働乕儖偱偼丄抝偺巇帠偵偨偄偡傞乽娽嵎偟乿偑栤戣偵側偭偰偔傞丅亙椻偨偄偺偐丄偦傟偲傕壏偐偄偺偐亜亙尩偟偄偺偐丄偦傟偲傕桪偟偄偺偐亜亙尰忬曄妚揑側偺偐丄偦傟偲傕尰忬峬掕揑側偺偐亜偲偄偭偨娽嵎偟偑丄抝偺巇帠傪丄乽強慒偼僟儊抝偺嬸抯乿偲偡傞偺偐丄乽偦傟側傝偵婃挘偭偰偄傞抝傜偟偄巇帠乿偲偡傞偺偐丄傪婯掕偟偰偄傞丅 偱偼丄偦偺娽嵎偟偺堘偄偼丄偳偙偐傜偔傞偺偩傠偆偐丅偙偙偱傕丄僕僃儞僟乕偼桳岠側愢柧梫場偱偼側偄丅抝偑懯栚抝偵桪偟偔丄彈偼懯栚抝偵斸敾揑偲偄偆傢偗偱傕側偄丅偲偡傞偲丄壗偑偙偺傛偆側憡堘傪愢柧偡傞偺偩傠偆偐丅 忋婰偺6抜奒偺僗働乕儖偱偼丄懯栚抝偺暘愅偲夝庍偑崲擄側偺偱丄偮偓偺傛偆偵傑偲傔傞丅

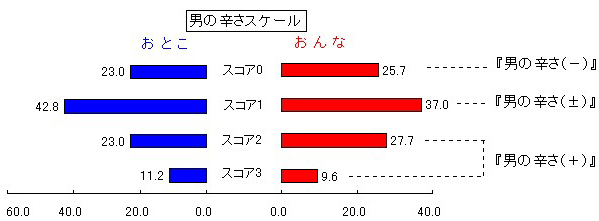

3.抝偺恏偝僗働乕儖 偙傟偼丄偮偓偺3偮偺幙栤崁栚偵傛偭偰愝掕偝傟傞僗働乕儖偱偁傞丅 F乯偙傫側庛偄抝偺惗偒曽偵嫟姶偡傞 H乯壠懓偺堊偵摢挘傞巔偵丄抝傪姶偠傞 J乯偙傫側巇帠傪偝偣傞夛幮偼寵偄偩 偙偺3偮偺幙栤崁栚偵偐傫偟偰偼丄亙庛偄抝偺惗偒曽偵嫟姶偟亜丄亙壠懓偺堊偵惗偒傞抝傜偟偝傪擣傔亜丄亙偟偐偟偙偺傛偆側巇帠傪嫮偄傞慡幮偵偼斸敾揑偱偁傞亜丄偲偄偆堄枴偺憡娭偑傒傜傟傞丅巇帠偼惗妶偺庤抜偩丄偲妱傝愗偭偰惗偒傞亀抝偺恏偝亁偑偙偙偵偼燌傫偱偄傞丅偙偺巇帠偺恏偝偼丄巇帠傪偟側偄彈丄偁傞偄偼偟偰傕乽梸朷偲偟偰偺巇帠乿偱偟偐側偄彈側傫偐偵偼暘偐傞偼偢偑側偄丄偲偄偆抝偺嫮偄嫅愨姶偑揱傢偭偰偒偦偆偱偡丅 偦偙偱丄偙偺3偮偺崁栚偵偐傫偟偰丄乽偦偆巚偆乿偲夞摎偟偨悢傪僇僂儞僩偡傞偙偲偱丄亙0偐傜3亜傑偱偺亀抝偺恏偒僗働乕儖亁傪嶌惉偡傞丅 寢壥偼丄偮偓偺偲偍傝偱偁傞丅

僗僐傾3偺嵟戝抣偼彈惈偱偼9丏6亾乮抝惈偼11丏2亾乯偵偡偓偢丄抝偺恏偝傪廫暘偵棟夝偟偰偔傟傞恖偑彮側偄偙偲偑暘偐傞丅偐傟傜偵偡傟偽丄乽偦傫側慺捈偵偼丄抝偺恏偝偵嫟姶偼偱偒側偄乿偲偄偆偙偲側偺偩傠偆丅乽惗妶偺偨傔偩乿偲偄偆帺屓惓摉壔偺崻嫆偩偗偱丄夛幮傑偱傪埆幰偵偟偰丄帺暘偩偗傛偄巕偵側傞偺偼丄偪傚偭偲傗傝夁偓偱偼側偄偐丄偲偄偆昡壙偑嫟桳偝傟偨棟夝偺傛偆偱偁傞丅 偙偺偙偲偼丄僗僐傾0偑彈惈偱25丏7亾乮抝惈23丏0亾乯偵傕払偟偰偄傞帠幚偐傜傕悇應偝傟傞丅偮傑傝巐恖偵堦恖偼丄抝偺恏偝傪傑偭偨偔擣傔傛偆偲偼偟側偄丅乽庛偄抝偵側傫偱嫟姶側傫偐偟側偗傟偽側傜側偄偺偩丄壗偑壠懓偺偨傔偩丄偦傫側抝偵偒傑偭偰丄嫞椫嫞攏偵嬅偭偰壠掚曵夡傪傕偨傜偡搝偵寛傑偭偰偄傞丅偦傕偦傕巇帠偼帺暘偺擻椡偵傛偭偰寛傑傞傕偺偱丄夛幮偺偣偄偵偡傞傕偺偱偼側偄乿偲偄偆尩偟偄庡挘偑暦偙偊偰偒傑偡丅 偙偺僗働乕儖偱偺嵟昿抣偼僗僐傾1偱偡丏彈惈偺37丏亾乮抝惈42丏8亾乯偑丄彮偟側傜偽抝偺恏偝傪棟夝偟偰偁偘偰傕偄偄偐側丄偲巚偭偰偄傞傛偆偱偡丅乽壠懓傪攚晧偭偨偍晝偝傫偺屻傠巔偵偼丄側傫傗偐傗尵偭偰傕嫟姶偡傞傕偺偑堨傟偰偄傞乿偲塕偱傕偄偄偐傜尵偭偰傎偟偄丄偲偄偆偺偑偍晝偝傫偨偪偺杮壒偱偟傚偆丅 (C)抝傜偟偄巇帠偺彽懸忬 亀抝偺巇帠偼惗妶偺偨傔偺庤抜偩亁偲偄偆巇帠娤偵偨偄偟偰丄3偮偺僗働乕儖偑憂弌偝傟偨丅 1.乽抝偺懨嫤僗働乕儖乿偱偼丄惗妶偺偨傔偺巇帠乮庤抜揑側巇帠乯偵偼乽曬廣乿偑廳梫側栤戣偱偁傝丄乽惗偒峛斻乿偼擇師揑側栤戣偱偁傞丄偲偄偆巇帠娤偑柧妋偵偝傟偨丅 偙偙偱偼乽懨嫤攈乿偲乽惛恄攈乿偺僞僀僾偑嶌惉偝傟偨丅

2.乽懯栚抝僗働乕儖乿偱偼丄惗妶偺偨傔偺巇帠偲偼乽懯栚側抝偺尵偄栿偱偁傝丄媃尵偱偁傝丄偢傞偔偰斱嫰側摝偘偱偟偐側偔丄尰幚偺巇帠偼偦傫側偵恏偄傕偺偱偼側偄乿偲尩偟偄儗僢僥儖傪揬傞巇帠娤偑柧妋偵側偭偨丅偙偙偱偼丄偮偓偺3僞僀僾傪嶌惉偟偨丅 <a>懯栚抝乮亅乯 丗 懯栚抝僗働乕儖偺僗僐傾偑掅偄丟偮傑傝庤抜揑側巇帠傪偡傞偍晝偝傫傪丄乭懯栚抝偱偼側偄乭偲擣幆丒昡壙偟偰偄傞僞僀僾 <b>懯栚搘乮亇乯 丗 懯栚抝僗働乕儖偺僗僐傾偑拞掱搙丟乮亅乯偲乮亄乯偺拞娫 <c>懯栚抝乮亄乯 丗 懯栚抝僗働乕儖偺僗僐傾偑崅偄丟偮傑傝庤抜揑側巇帠傪偍晝偝傫傪丄乭懯栚抝偩乭偲尩偟偔儗僢僥儖傪揬傞僞僀僾

3.乽抝偺恏偝僗働乕儖乿偱偼丄庤抜揑側巇帠偲偼壠懓偺偨傔偵婃挘傞恏偄巇帠偱偁傝丄偩偐傜偙偦乽偦傫側変枬傪偡傞庛偄偍晝偝傫偵嫟姶偡傞偲摨帪偵抝傜偟偝傪姶偠傞偟乿丄偟偐偟敿柺乽偦傫側巇帠傪偝偣傞夛幮偵偼斀敪偟偨偄乿偲偄偆僇偺恏偝傪棟夝偡傞巇帠娤偑柧妋偵側偭偨丅 偙偙偱偼丄偮偓偺3僞僀僾傪嶌惉偟偨丅 <a>抝偺恏偝乮亅乯 丗 抝偺恏偝僗働乕儖偺僗僐傾偑掅偄丟偮傑傝壠懓偺偨傔偵婃挘傞偍晝偝傫偺巔偵嫟姶傕抝傜偟偝傕姶偠偢丄傑偨偦傫側巇帠傪偝偣傞夛幮偑寵偄偱傕側偄丄偲擣幆丒昡壙偟偰偄傞僞僀僾 <b>抝偺恏偝乮亇乯 丗 抝偺恏偝僗働乕儖偺僗僐傾偑拞掱搙丟乮亅乯偲乮亄乯偺拞娫 <c>抝偺恏偝乮亄乯 丗 抝偺恏偝僗働乕儖偺僗僐傾偑崅偄丟偮傑傝壠懓偺偨傔偵婃挘傞偍晝偝傫偺巔偵嫟姶偟抝傜偟偝傪姶偠丄偁傞偄偼偦偺傛偆側庤抜揑側巇帠傪偝偣傞夛幮偵斀敪傪帵偡僞僀僾

4.偙偺3偮偺僗働乕儖偼丄悢検壔嘨椶偺恾偵帵偝傟偰偄傞傛偆偵丄乽擬偄乛椻傔偨帇慄乿偲乽偒傃偟偄乛傗偝偟偄帇揰乿偵傛偭偰丄埵抲偯偗傜傟偰偄傞丅 亀抝偺懨嫤僗働乕儖亁偼乽椻傔偨帇慄乿傪拞怱偵庤抜揑側巇帠傪擣幆丒昡壙偡傞僗働乕儖偱偁傝丄亀懯栚抝僗働乕儖亁偼乽偒傃偟偄帇揰乿傪拞怱偵庤抜揑側巇帠傪擣幆丒昡壙偡傞僗働乕儖偱偁傝丄亀抝偺恏偝僗働乕儖亁偼乽傗偝偟偄帇揰乿偵傕偲偯偄偰乽擬偄帇慄乿傪搳偘偐偗傞偙偲偱庤抜揑側巇帠傪擣幆偟昡壙偟傛偆偲偡傞僗働乕儖偱偁傞丅

忋昞偵偁傞傛偆偵丄亀抝偺懨嫤僗働乕儖亁偱偼丄乽懨嫤攈乿偼乽椻傔偨帇慄乿傪傕偪丄乽惛恄攈乿偼乽擬偄帇慄乿傪庤抜揑側巇帠偵搳偘偐偗傞丅亀懯栚抝僗働乕儖亁偱偼丄抝偺懨嫤僗働乕儖偲偼懳徠揑偵丄乽懯栚抝乮亄乯乿偼乽偒傄偟偄帇揰乿偵屌幏偟丄乽懯栚抝乮亅乯乿偼乽傗偝偟偄帇揰乿傪傕偭偰庤抜揑側巇帠傪傒偮傔偰偄傞丅偦偟偰亀抝偺恏偝僗働乕儖亁偱偼丄乽抝偺恏偝乮亄乯乿偼乽傗偝偟偄帇揰偲擬偄帇慄乿傪傕偪丄斀懳偵乽抝偺恏偝乮亅乯乿偼乽偒傃偟偄帇揰偲椻傔偨帇慄乿偱傕偭偰庤抜揑側巇帠傪媻抏偟傛偆偲偡傞丅 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||