|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �S�D�������́h����h�_�b ���x�����ꂽ�d���̐��E�� �s�������������t �j�����ƁA�~�]�Ƃ��Ă̎d���Ɏ��R�ƗV�т������悤�� �s�����肶���t �������Ƃ̊Ԃɂ́A���ꂪ�����d���Ȃ̂��낤���A�Ƃ����Ă��悢�قǂ̍a������܂��B�d���̐����b��Ȃ�āA�p���������ĂƂĂ����ɏo���Ă͌����������Ȃ��j�̎d���ƁA�f���ɐ����b��̂���d�������߂悤�ƃA�s�[���ł���h�Ƃ�[��h�I�ȏ��̎d���Ƃł́A���j�Ə��Ƃ����[���������ɂ�鐧�����������܂���B �����ŁA���鏗�̎d�����݂��܂��B �R�j �����Ɂh�������鏗�h�����܂��B �ޏ��́A�d�����y����ł��܂��B�t���[�ȗ���ɂ����K�͂ȑg�D�ɂ͑����Ă��܂���B�ł�����A�n�ʂɊS�͂Ȃ��A�d���̓��e���ɂ��܂��B�D���Ȏd���Ȃ�A�O������邱�Ƃ�����܂��B�ł���{�I�ɂ̓A�t�^�[�T���d�����Ă܂��B��V�͎����̐������ł�����x�Ŗ������A�����Ă����ׂ̈ɂ͓��������͂Ȃ��A�Ǝv���Ă��܂��B���āA���ܗ������ł����A�d���͏��������������ł��B ����Ȏd�������鏗�����A���Ȃ��͂ǂ��v���܂����B �i�`�|J�܂ŁA���ꂼ��ɂ��Ăǂ��炩���`�F�b�N�j

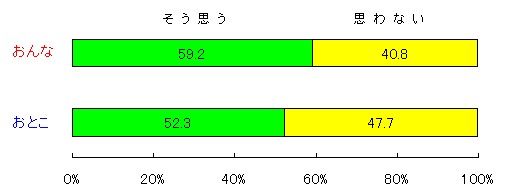

(A)�������鏗�́A�d���� �������鏗�̎d�����A�ǂ̂悤�ȕ]�����Ă��邩���m�F���Ă������B �����ł��W�F���_�[�ɂ�鍷�͂Ȃ��B10���ڂɂ���1�������ŗL�ӂȑ��ւ͐��ʂɂ��Ă݂��Ȃ��B�j�i��������w���j�ł��ꏗ�ł���A�������鏗�炵���d���ɂ�������]���͓����A�Ƃ����\�z�Ƃ͎�قȂ������ʂɂȂ��Ă���B 1.���z�I�Ȏd���ł��B�@�F����i �s�������ɂƂ��Ă̗��z�ł��t

���ꂪ���ɂƂ��Ă̗��z�I�Ȏd���̂�������A�Ǝx������l��������59�D2���i�j����52�D3���j������B���̗��R�́A���Ԃ���̂悤�ȗv������I���������̂ł��낤�B ���j �d���́A���Ƃ��ꂵ���Ă��A�y�������̂��B ���j �g�D�ɋA������̂ł͂Ȃ��A�t���[�Ȃ̂��悢�B ���j �ǂ̒n�ʂɂ��邩�ł͂Ȃ��A�d���̓��e�����Ȃ̂��B ���j �O��D���̎d���l�Ԃł͂Ȃ��A�A�t�^�[�T���ɂ���B e�j ��V�̂��߂ɓ����̂ł͂Ȃ��A���������V��������̂��B ���j ���|���̎d���ł͂Ȃ��A���������������d�����B ���펯�I���ɂ݂āA�܂萧�x�����ꂽ�d���ɏ]�����遃�j�Ƃ������ꁄ����݂ė��z�I�Ȏd����z�肷��Ƃ�����A����͏�L�̏��̗��z�I�ȏ����Ƃ͂ǂ�������Ă���̂ł��낤���B �ia�j�d���́A�y�����B ����́A�j�̏ꍇ�����z�ł���B���R�����ł̊y�����́A�C�y�ɒN�ł��V�ыC���łł���C�[�W�B�[�Ȏd���A�Ƃ������~�[�n�[�I�ȈӖ��ł͂Ȃ��B��⌙���ȃt���[�Y���g���A���N���G�C�e�B�v�Ȏd���͊y�������̂����Ƃ������Ƃł���B���ɂƂ��Ă̗��z���A����Ɠ��l�̈Ӗ��ł��낤����A���̓_�ɂ��Ă͋��ʂ����d���ςƂ����悤�B�d���̊y�����́A�ړI�|��i�W�ɂ�����u��i�Ƃ��Ă̘J���v�ł͂Ȃ��A�d�����邱�Ƃ��ꎩ�̂ɈӖ��i���l�j�̑n�o���ł���s���ɂ���āA�����������̂ł���B�Ƃ���ƁA�d���̊y�����ɂ́A�ꂵ�����\���̊W�Ƃ��Ă��܂Ƃ����Ƃ͎����ł���B�������炩��Ƃ����y�����́A�����ł̗��z�ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���̂悤�Ȋy�����́A��u�ɏ����Ă��܂��y�����ł���A���Ԃ����p�������߂��d���ł͂Ȃ�����ł���B�������鉿�l�ɖR�����A�����ɖO�����Ă��܂��d���ɂ���̂́A�ꂵ����Ȃ��P���ȉ����ł���A����͂����ł̗��z�I�ȉ��������ł͂Ȃ��B���z�I�ȉ����ɂ́A��Ɗy���������Ȃ���A�Ȃ��y�����ƕ]������郁�J�j�Y�����B����Ă���̂ł���B �ib�j�d���́A�t���[�������B ����́A�j�̗��z�ł͂Ȃ��B�j�́A�g�D�����p���邱�Ƃ�ϋɓI�Ɏx������B�g�D�Ȃ����ẮA�j�̎d���̗��z�͒Nj��ł��Ȃ��A�ƒj�����͒f������B������t���[�͏��X�������Ƃł����āA�j�炵�����z�̒Nj��ł͂Ȃ��A�h���b�v�A�E�g�����j�̂�������A�Ƃ������ƂɂȂ�B���̂悤�ȔF�������łɌÂ��������ƂȂ̂��ǂ����A�͂����ł͖��ł͂Ȃ��B �j�ɂƂ��āA���z�I�Ȏd���́��傫�����́��łȂ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����O����ȏ�A�g�D�̂Ȃ��Ő����邱�Ƃ͒j�炵�����ƂȂ̂ł���B��l�̃J�z�����g�D�̗͂����Ă͂��߂Ċl���ł���d���ɏ�M��q����̂��j�炵���d���ł���A����̓t���[�Ƃ������㏬�̌l�v���[�ł͕s�\�Ȍ|���Ȃ̂ł���B���������āA�j�����͌����ăt���[�ɓ���邱�Ƃ͂Ȃ��B���R�́A�t���[�ł͒j�̗��z�͎����ł��Ȃ�����ł���B �ic�j�n�ʂł͂Ȃ��A�d�����̂��̂����Ȃ̂��B �j�����āA�d�����ꎩ�̂��d�v�ł��邱�Ƃ�ے肵�Ȃ��B�ł������ł́u�������v�Ƃ����G�N�X�L���[�Y������������Ȃ��B����́A�j�̗��z�̒Nj��ɂ͑g�D���s���ł��邱�ƂƋ����֘A����B�j�ɂƂ��āA�s�d���̂������낳�́A�n�ʂɍ����Ƒ��ւ���t�Ƃ����h�炮���Ƃ̂Ȃ��m�M�����݂���B�g�D�̏�ɗ����Ȃ�����A�j�̗��z�͐�ɒNj��ł��Ȃ��A�Ƃ����M�O������B������A���̏ꍇ�̂悤�ɁA���̎d�����܂�Ȃ�����A�Ƃ����āA�����ɓ]�E����悤�Ȃ킯�ɂ͂����Ȃ��B�j�́A���̈Ӗ��ł́A���������I�ȓW�]�Ɋ�Â��Ďd���̗��z��ǂ����߂�������Ȃ��B����́A�����Z������ŏ����ނ̂ƑΏƓI�ł���B ���̒����I�ȓW�]�ƁA�h���܁h�̎d���͊y�������̂��Ƃ��������́A�f���ɉ��߂���Ɩ�������B���̖����͊m���ł���B�j�́A�����痝�z��Nj����邱�Ƃɂ����W�����}��������B�g�D�Ƃ����V�X�e���ɃR�~�b�g���邩����A���܂̊y�����ƒn�ʂƂ̖����͒��a�����Ȃ��B�܂�Ⴂ�n�ʂɂ����ẮA�d���͂܂�Ȃ����̂Ȃ̂ł���B�ɂ�������炸�A�j�͂��̎d���ɑς��A�����y�����d�����ł��邱�Ɓi�܂�n�ʂ̏㏸�j�݂āA�����̎d���ɉ䖝����B�j�́u���ԁv�̗���Ɋ��҂��邱�ƂŃW�����}���������Ă݂���B �������c�`�Ԃł̖����̏��̕��@�����肦��B��i�Ƃ��Ă̘J���ł����Ă��A���̎�i�̖ړI�����������u�Ԃ���A���Ƃ���i�ł����Ă��A��������������ꍇ������B����̓}�]�I�ȉ����Ƃ������炢�����낤�B�Ȃ��j���d���ɂ����Ă��ꂾ�����[���c�ɂȂ��̂��A�Ƃ����A�ނ̎d���ł͎�i�̖ړI���������Ă��邩��ł���B���̂悤�ȃn�C�̏�Ԃɂ͂���ƁA�n�ʂ��ǂ�ȂɒႭ�āA�Ȃ��N���G�C�e�B�v�łȂ��Ă��A���ނ����Ɋ撣���Ďd�����ł���B�Ȃ����Ƃ����A�d�����y��������ł���B�����������g���b�N���B����Ă��邩��A�j�͎d������߂��Ȃ��̂ł���B �����Ă��̃g���b�N������߂�Ƃ��A���R�ɂ��n�ʂ��㏸���Ă����A�Ƃ����������������Ƃ��A����͖{���̃T�N�Z�X����ɂ���B�����ł́A�g�D�̃g�b�v�Ƃ��Ċy�����d�����҂��Ă���̂ł���B �w�Ǘ��i�ӎv����j�Ƃ����d���x���A����ł���B�g�D�ɂ�����ő�̎d���́u�Ǘ��v�ł���B�Ǘ��ł���n�ʂ��l�������Ƃ��A����͊y�����d���������Ɏ��߂�̂ł���B�j���g�@�ɋ��߂�y�����d���Ƃ́u�Ǘ��v�ł���B�Ǘ��҂̒n�ʂ́A�g�D�ɐ�������̂����߂�ő�̗��z�I�Ȏd���ł���B ����ɂ������āA���́A�g�@��}����ɃX�g���[�g�ɗ��z�̎����Ɍ��������Ƃ���B�����ł́A���̎d���̊y�����������Nj�����A�����I�ȓW�]�Ƃ̊W�ō��̎d����]�����鎋�_�͂Ȃ��B���������Ă����ł͒n�ʂ̍��Ⴊ�d���̋�y���K�肷��W�݂͂�ꂸ�A�d���̓��e�̊y�������������ɂȂ�B���̂悤�Ȏd���̓T�^���w����i�ҏW�j�Ƃ����d���x�ł���B�����ł͑g�D�Ƃ����ł̒n�ʂ̗͖͂��p�ł���B�K�v�Ȃ̂́A�ӎv����̗͂ł͂Ȃ��A�n�ʂ𗣂ꂽ�l�̕ҏW�\�͂ł���B �id�j�A�t�^�[�T�́A��ɂ������B �j�����āA�ł���A�t�^�[�T���ɂ������A�Ƃ����͂��ł���D���̈Ӗ��ł́A���̏����ɂ��Ă��j�̓C�G�X�Ɣ�������͂��ł���B�ł��܂��A�����ł��u�������v�ƌ����ł��傤�B�g�D�́u�A�t�^�[�T�������R�Ɂv�Ƃ͐ϋɓI�Ɍ���Ȃ����̂ł���B�j�������������āA�A�t�^�[�T���ɂ��Ă��A�g�D�͔ނ�]�����Ȃ����낤�B�ނ́A���ۂɊ��������Ă������Ƃ��o�傷�ׂ��ł���B�Ƃ���ƁA�����ɂ��������j�ł���قǁA������j�̗��z�i�n�ʂ̊l�����y�����d���j�͕������ׂ��ł���B�g�D�́A�j���@�\�I�ȕ����ɕ������A���̂�����ł̊��p���l����V�X�e���ł���B���̌��ʁA�d���͎d���A�V�т͗V�сA�����ăA�t�^�[�T�ɓ����Ȃ�A���[�����N�Ɉʒu���邱�Ƃ��Î�A�Ƃ������J�j�Y�����쓮����̂ł���B ���́A���̂ւ�̃��C���Ђ���B���ɂ���E�C�������Ă���B�A�t�^�[�T����������Ƃ����Ǝv������A���̓��͓O��i�H�j�Ŏd���Ɋ撣��܂��B�����Ĕޏ������́u�����āA�d���������b��Ȃ���v�ƕ��R�ƌ����܂��B���̂悤�ȃc�b�R�~���j�ɂ͂ł��܂���B�j�͂����^�ʖڂɂ����������Ȃ��̂ł��B�g�D�ɂ����ɑË����Ă��܂��̂ŁA�j�ɂƂ��ẴA�t�^�[�T�̗��z�́A�Ƃ��܂ł�������ł���A���[�g�s�A�ɂ����܂���B�������̎����ɑ�_�ɒ��i����̂ƑΏƓI�ł��B �����ł��ēx�u�������v���K�v�ł��B���̂悤�Ɍ����Ă����āA�j�͉A�ʼn������ނ��ڂ�܂��B�A�t�^�[�T�ɋ����������Ȃ��̂́A�J���`���[�Z���^�[���x�̕����Ȃ�A�d���ł̘c�����̕������i�y�����Ƃ����F�������̋��̕��ɂ��邩�炾�B���ꂾ���́A���Ȃɂ͓n���Ȃ��A�ƒj�͔邩�Ɏv���Ă���̂ł���B���������������ꂪ�{�����Ƃ�����A�����A�t�^�[�T���������͂��ł���B�ɂ�������炸�A�������Ȃ��̂́A�j�̉��y�Ȃ�Ęc���z�ɂ����Ȃ��A�Ƃ������肪���j���Ă��邩��Ȃ̂�������Ȃ��B���̂�����̋삯�������d�v�ȃQ�[���̃R�c�Ȃ̂ł���B �ie�j��������A��V������B ����́A�j�̏ꍇ�����l�ł���B��V�ɗx�炳��āA�d��������̂ł͂Ȃ��A�d���������ɂ��Ȃ��A�n�ʂ��㏸���A�����Ēm�炸�ɕ�V���������Ă����A�Ƃ������Ƃ͑g�D�l�ł����Ă��\�Ȃ��Ƃł���B�j�̗��z���A���̓_�ɂ��ẮA��r�I�����\�̂悤�ł���B���Ƃ̈Ⴂ�́A���Ԃ̃X�P�[�����S���Ⴄ���Ƃł���B���͂��܂̎d���ɕ�V�����߁A�j�́������̒n�ʂɕt��������V���Ɋ��҂�q����B ���́A�����I�ȓW�]�Ƃ��Ēn�ʂ̏㏸�����҂ł��Ȃ��g�D�l�͂ǂ�����悢�̂��A�ł���B�g�D�ɓ������Ƃ́A�g�D�l�Ɂ��䖝�E�n���ȓw�́E�����E�ρ������v���邱�Ƃł���B�ɂ�������炸�����I�ȓW�]�Ƃ��Ēn�ʂ̏㏸�������߂Ȃ��g�D�l�ɂƂ��āA���̂悤�ȋ��v�͏����I�ȕ�V��ۏ��Ȃ��B�Ƃ���ƁA���̂悤�ȑg�D�l�͂Ȃɂ䂦�䖝��w�͂����Ȃ���Ȃ�Ȃ����B��������A�䖝��w�͂����v����ɂ́A���̑㏞�Ƃ��Čo�ϓI�ȕ�V�����Ȃ��A�Ƃ����_�������o�����B���ꂪ�u�ړI����V�i���̔w��ɂ��郌�W���[�j�ŁA�d�������邱�Ƃ͕�V�̂��߂̎�i���v�Ƃ����Ӗ��ł̎�i�I�Ȏd���ł���B�g�@�Ƃ����j�̐��E�ɂ������i�I�Ȏd���ɂ́A�u��V�̂��߂ɓ����v�Ƃ����Ӗ��ƁA�u��������A��V������v�Ƃ����Ӗ������݂��Ă���B���̍��ق͒n�ʂ��l������Q�[���̏����ɂ���Ă��܂�̂ł���B �if�j��������i�ꐶ�H�j�A���������B �����ɂƂ��Ĉꐶ�������Ƃ͈̑�Ȃ��Ƃ�������Ȃ����A�j���ɂƂ��Ă͎����Ȃ��Ƃł���B�g�D�ɐ�������j�����́A���������ɂ͎d�������c����Ă��Ȃ��Ɗm�M���Ă��邩��A��ڂ�ڂɂȂ��Ă��A��ЂɂłĂ��������A�Ɗ�]���Ă���B��N�͑g�D�ɐ�����j�ɂƂ��Đ����̎��ȏ�Ɏc���Ȏ��̐鍐�ł���B�����́u�Q�[�g�{�[���Ȃ�āA�������炦���v�Ǝv���Ă���͂��ł��B�����̏o�Ђ́A�j�����̔邩�Ȑ����b��̋V���Ȃ̂ł���B ����ɂ������āA�����́A���|���ł͂Ȃ��������Ă��d���𑱂������A�Ƃ������x�̊�]�����������킹�Ă��Ȃ��B����͈ꐶ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����j�̏d�����Ɣ�r����ƁA�Ȃ�ƌy�����Ƃł��낤���B���������̌y�����j�̑g�D��ӓ|�����鋭���ɂȂ��Ă���̂��낤�B�g�D�́A���ܐV�����W�J�����߂��Ă���B�����̐i�o�́A�����̑g�D�V�X�e����ϊv����p���[�ɂȂ�͂��ł���B ���̂悤�ɁA���z�I�Ȏd���ς́A�g�D�Ɍ}������j�Ƒg�D�����鏗�Ƃł́A�S�����������قɂ��Ă���B���̈Ⴂ��O��Ƃ��āA�����͐V�����d���̂������͍����Ă���悤���B 2.�I�ꂽ�������̓����ł��B�@�F����b �s����͑I�ꂽ�������̂��̂ł��t

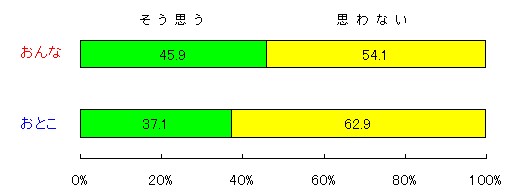

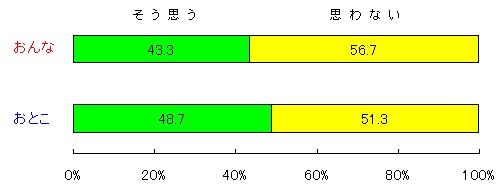

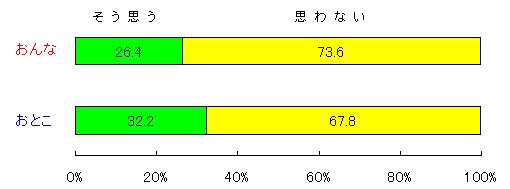

45�D9���̏����i�j����37�D1���j���A�������鏗�͑I�ꂽ���̓������A�Ǝv���Ă���B����́A��L�̎���Ɏ����Ŏx�����̍������ڂł���B�������E���ɔ�ׂď����͎���������������Ă���i����́A5�������ł͗L�ӂȑ��ւł���A�����ł�10���ڂ̂Ȃ���2�Ԗڂɐ��ʂƂ̑��Ⴊ���m�ɂ݂��鎿�⍀�ڂł���j�B�܂�j���ȏ�ɁA�����́u�I�ꂽ���v�ɕq���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ����������B �������鏗�́A���łɊK�w�����̊�@���͂��ł���B �w���𒆐S�ɂ��āA�ł��鏗�Ƃł��Ȃ����̕������݂���B�ł��鏗�͎������鏗���߂����A�ł��Ȃ����͎����ł��Ȃ����̂܂܁i�j�Ɉˑ�����ア���j�ł���A�Ƃ����K�w�������i�s���ł���B���S���̋����͌��z�ł���A���łɕ���̊�@�̒��͂�����ƌ����Ă��Ă���B�������鏗�̃C���[�W�́A�ߋ��̏��̃C���[�W�i�܂��������キ�ĐƂ��ęR�����j�@������̂ł͂Ȃ��A���̎ア����u������ɂ��āA�����炱�����̗܂��鏗�����ɓi�܂�A�A�܂�����A�����đ��h����邱�Ƃ��Ȃ��A�����Ƃ�Ђ�����ƈÈł��瓦���o���G�S�C�X�g�ł���B�Ƃ���A�����Ɏc��̂́A���̓G�͏����A�Ƃ�������ł����Ȃ��B �����Ƃ����L�[���[�h���������ɂƂ��ĉ��l�������̂ł���قǁA�K�w�����͌��������̐킢��������͂��ł���B���̊K�w���z���鎋�_�����Ȃ�������A�j�̑g�D���E�ɂ�����n�ʂɂ��K�w���Ɠ��l�̖�肪�A�������鏗�ɂ��܂Ƃ����Ă���͂��ł���B���̎����ɂ́A�܂��܂����z���Ȃ���Ȃ�Ȃ��n�[�h������������B 3.�����́A����������u�̖����B �F����a �s�Ⴂ��u�ɁA�\�Ȃ��Ƃɂ����܂���t �Ⴂ��u�ɁA�\�Ȃ��Ƃɂ����܂���v�Ƃ�������ł́A������43�D3���i�j��48�D7���j���x����\�����Ă���B

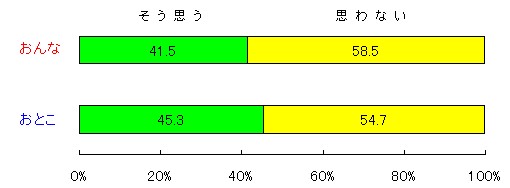

�F����d �s����Ȏ����͌����܂ł̘b�ł��t ���Ɂu����Ȏ����͌����܂ł̘b���v�̎x�����͏�����41�D5���i�j��45�D3���j�ɂȂ��Ă���B

�����ł̏��̎����́A�K�w���i�ł��鏗�^�ł��Ȃ����j���e�[�}�ł͂Ȃ��A�N��\����̕����i�Ⴂ�������^�Ⴍ�Ȃ��������j���e�[�}�ł���A���̌��ʁs�ʉߋV��Ƃ��Ď������鏗�t�����邾�����A�Ƃ������Ƃ����ɂȂ�B �u���̎����Ȃ�ĎႢ���������̓����Ȃ���A���������撣������̂�v�Ƃ��������ς́A�������炩��Ƃ��Ă��āA����Ӗ��ł͂ƂĂ����S�ŁA���������Ȃ茻���I�ȉ��߂��Ƃ������悤�B�u����������Ȃɏd�����l���Ȃ��ł���������Ȃ��v�Ƃ������z�������ɂ͂���B�����ƌy���m���ŁA�������鏗�̃C���[�W���l��������ł͂Ȃ����A�Ƃ����ӌ����݂���B�w�ア�i���邢�͌y���j�����x�Ƃ������t�͖������Ă���̂�������Ȃ����A���ꂪ���̏������̎����̃C���[�W���A�Ƃ�����A����ȋC�����܂��B ���ẴK�`�K�`�̃E��}�����u�́A���̂悤�Ȍy�������ɂ͂������Ă����Ȃ��̂�������Ȃ��B�t�ɍ��̏����́A���Ẵ��u�������킫�ڂ��U�炸�ɂ����^���ʂ��������߂Ă������̎����ɂ́A���Ă��܂��Ď��U��̂ł��낤�B�u������ł��A�y������ȂŁB�ł��A������Ƃ������ɂȂ肽���āA�������悤�ƃ|�[�Y���Ƃ��Ă����ł��v�Ƃ��������x�̃m�������҂���Ă���悤�ł���B ������̂悤�Ȍy���m���Ŗ�������̂��A40����̏����h�ł��邱�Ƃ͎����ł���B�����̉ߔ����́A�܂��y�������ɕ�������Ă͂���B 4.���̎����ɁA�����͂Ȃ��̂��B�F����f �s�d���̏��˓I�Ȕ��W���݂��Ȃ��t

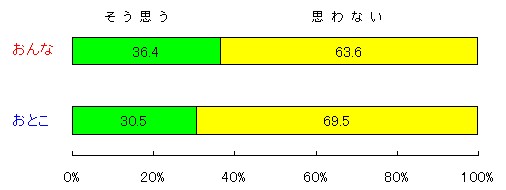

�������߂������̎d���ɂ́u�����I�Ȕ��W�݂͂��Ȃ��v�Ƃ����ӌ��͏�����36�D4���̎x�����i�j����30�D5���j�ł���B���̃X�R�A���ǂ��ǂނ̂��A�͓���B�펯�I�ɂ́A�唼�̐l���������͂���Ɗm�M���Ă���A�Ɖ��߂���̂ł��낤���A�����ł́A���������Ӓn�������߂��āA�u���̎����̏������ɂ́A�܂��s���ȍޗ��������ς�����悤���v�Ɨ�����������d���������B �܂��g�@�����R�Ƃ��ė͂��ێ����Ă��錻��ł́A���̎����͂܂�������̂ł������肦�Ȃ��B�t���[�A���o�C�^�[�Ƃ����L�}�b�^���t�����͊l�����Ă��A���̎��Ԃ̓R�s�[�Ƃ�ɂ����Ȃ��B�R�s�[���́A�s�[�`�N�������邾���ʼn������Ȃ����A�ł��Ȃ��B �Ƃ����ƁA���傪�������ł��B�u�킽���A���[�v�������Ăł��܂��v�Ƃ����R�c�ł��B�u�����ł��傤�A�R�s�[���ł͂Ȃ��A���[�v����ł��悤�A����A�����ł����A���ł͂Ȃ���ł����B�ł��A���ꂾ���ł��傤�v�B���̒��x�̔F�������A�g�D�ɐ�����j�ɂ͂���܂���B �t���[�ł��邱�Ƃ́A�j�Ȃ�A�̎��̑Ώۂł������肦�Ȃ��̂�����ł���B�I�[�K�j�[�C�V�����}���ɂ́A�t���[�̈Ӗ���������Ȃ��B�����ɂƂ��āA�t���[�ł��邱�Ƃ́A���e���ꂽ�Љ�I�Ȉ�E�҂ɂ������A�����ł͐�ɂȂ肽���Ȃ����Ƃł���B��E�҂̃��b�e����\��ꂽ��A�j�͑g�D�ł͐����Ă����Ȃ��̂ł���B �������j�̑g�D�_�̗��ꂩ�痣�ꂽ��A�t���[�A���o�C�^�[�̃C���[�W����Ȃ̂��A�Ƃ����咣���A����Ȃ�ɗ��������̂ł͂Ȃ��낤���B������j�������A�t���[�A���o�C�^�[������Ȃ�̃J�b�R�ǂ��������n�߂����Ƃ�����킯�ł͂Ȃ��B�j�������A�g�D�̋��E��������ӊO�Ƃ���ȂƂ���ɂ���̂ł͂Ȃ����A�Ɣ��X���Â��Ă͂���̂ł��B�����ɂ͐V�����g�D�_�ɔ��W����G�肪�B����Ă��邱�Ƃ������ł���B �l�b�g���[�L���O�_�́A����ȂƂ���ɂ��C�z�������K�v������͂����B ���̎����̏������́A�g�D�_���߂���傫�Ș_���̃e�[�}�ɂȂ�͂��ł���B�Ƃ͂����A�y���m���Ŏ����������鏗�����ɂ́A�ǂ̂悤�ȑg�D�_���������Ă���̂��A�����ς蕪����܂���B 5.���̎����ɁA���J�l�w�̂������͎�����Ȃ��B �F����e �s����̕�V�ɖ�������悤�ł̓_�����t �u����̕�V�ɖ�������悤�ł̓_�����v�̎x������������26�D4���i�j����32�D2���j�ł���B

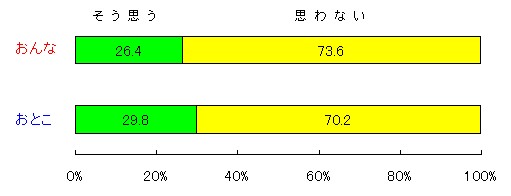

�F����h �s���ׂ̈ɓ����Ȃ��Ȃ�āA�Â�����t �u���ׂ̈ɓ����Ȃ��Ȃ�āA�Â�����v�̎x������������28�D4���i�j����29�D8���j�ł��B

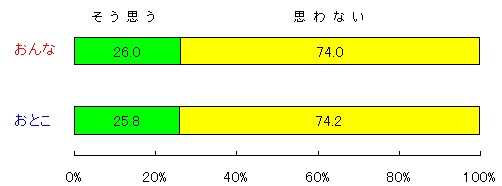

�Ƃ��ɁA�o�ϓI��V�ɂ��Ă͍T���ڂȑԓx���D�ʂł���B�u�o�ϓI�ȕ�V�͎d���̔\�͂Ƌ������ւ���v�Ƃ����g�D�̑�������ɂ��ĉʊ��ɒ��킵�Ă���̂��A����Ƃ����{�I�����̔����Ƃ��Ă̔����Ȃ̂��A��V�ɂ�����邱�Ƃɂ͏��ɓI�ȑԓx��������Ă���B �g�@�ɐ�����j�����Ƃ��ẮA�o�ϓI�ȕ�V�ɂ͂�����炴������܂���B�o�ϓI�ȕ�V�̍������g�D�ɂ�����n�ʂ̔��f������ł��B�u�\�͂͒n�ʂɂ���Ĕ�������A���̌��ʂ͌o�ϓI�ȕ�V�Ƃ��ĕ\�������v�Ƃ�������ɐ�����g�D�l�ɂƂ��āA��V�̍������������Ƃ͌o�ϐl�Ƃ��ĕs���ȍs�ׂł���A�ϋɓI�Ɏx������邱�Ƃł���B�o�ϓI�ȕ�V�́A�d���ɐ�����j�炵���̏ؖ��ł���B �Ȃ̂ɁA���̎��������߂�l�X�́A��V�ւ̂����������ۂ��邱�ƂŁA�d���̈Ӗ������悤�Ƃ��܂��B�ł�����͖{���ɉ\�Ȃ��ƂȂ̂ł��傤���B�j�炵���͌o�ϓI�ȕ�V�ŕ\�������̂ɂ������āA�����d���Ŏ�������p�͉��ŕ\����������̂ł��傤���B�d���̐��ʂ̕]����Ƃ��āA�o�ϓI�ȕ�V�̍����قǂ������肵�����̂͂���܂���B��������ۂ���Ƃ��A���̎����͉��ɂ���ĕ]�������̂��낤���B�u����́A�d��������s�ׂ��ꎩ�̂ɂ���v�Ƃ��������������Ă����������A�{���ɂ���Ŗ����ł���̂��낤���B����͔��ɓ�����ł���B �o�ϓI�ȕ�V�́A����ɂ���ĉ������Ƃ����u��i�v�Ƃ��Ă̈Ӗ��������A����ȏ�Ɂu�d���̐��ʂɂ�������Љ�I�ȕ]���v�Ƃ����Ӗ������B�u�d�����ł���v���Ƃ��Љ�I�ɕ]������ɂ́A�u�o�ϓI�ȕ�V�ƒn�ʂ̕t�^�v�����Ȃ��B�g�D�l�ɂƂ��ẮA���̗������]����Ƃ��č̗p����Ă���A�u�d�����ł���^�ł��Ȃ��v�̖��m�Ȋ�Ƃ��č쓮���Ă���B����ɂ������āA�g�D�����ۂ��鎩�����鏗���́A�n�ʂ̕t�^�̕]��������A����Ɏc�����o�ϓI�ȕ�V����������悤�Ƃ���B����ł́A�������鏗�̔\�͉͂��ɂ���ĕ]�������悢�̂��낤���B �u�d�����̂������ł�����̂Ȃ�A����ł����v�Ƃ����S���I�Ȋ�́A�Љ�I�ȕ]����ƘA������Ƃ��A�͂��߂ėL���Ȋ�Ƃ��Č��͂�������̂ł���B�P�Ƃł͈Ԃ߂̋@�\�����Ȃ��͂��ł���B�Ƃ���ƁA�������鏗�̃C���[�W�ɂ́A�Â����ڗ��Ƃ����Ă����̂�������Ȃ��B �������̂悤�Ȓf��́A���܂�ɂ������̑g�D�_�ɓł���Ă�A�Ƃ����Ȃ����Ƃ��Ȃ��B�V�����]�����͍����鎞���ɁA�g�D�_���˓����ׂ��Ȃ̂�������Ȃ��B�n�ʂ��Ǘ��Ɩ��ڂȊW�������A���������łɑg�D�ɂ����Ắu�ӎv����ƊǗ��@�\�v�̌��z���\���ꂻ���ɂȂ��Ă��錻�݁A���ς炸�u�n�ʂƕ�V�v���Љ�I�ȕ]������Ǝ咣���邱�Ƃ͖����Ȃ̂�������Ȃ��B���낻��ʂ̎Љ�I�Ȋ�����ׂ������ɗ��Ă���̂��낤�B 6.���̎����ɁA�g�D�I�n�C�A���[�L�[�͎�����Ȃ��B�F����c �s���F�傫�ȑg�D�̉������̎d���ł��t

�����ł́A�u�g�D�̉��������v�ƍl���Ă��鏗����28�D0���i25�D8���j���x�ł���B�قƂ�ǂ̐l���A�g�D�̉������Ƃ��������z�����ۂ��Ă���B����́A�g�D�_�ւ̑�_�Ȓ���ł���B �g�D�̋K�͂́A�j�炵���̕\���ɂƂ��ďd�v�ȈӖ��������Ă���B�j���A������g�D�����Ƃł���قǁA�����ł͍������l���j�ɕt�^����Ă���B�Ȃ��Ȃ�A�傫�ȑg�D�ł���قǁA�傫�Ȏd�����ł���A�Ƃ����d���̊K�w�����m������Ă��邩��ł���B���j�炵���d���̌y�d�́A�ŏ��ɂ��ꂪ�A������g�D�̋K�͂ɂ���ċK�肳��遄�Ƃ������肪�g�D�_�ɂ݂͂���B�܂�傫�ȑg�@�ɂ���قǁA���������i���j�炵���j�d�����ł��A�K�͂��������Ȃ�ɂ��������āA�j�炵���d���͏��ł��Ă�����������Ȃ��B������A�j�͑傫�ȑg�@�ɂ��������̂ł���B�������Ȃ�������A����́h�j�h�ɂȂ�Ȃ��B ���Ƃ̎Ј����傫�Ȋ�����A��������Ƃ̎Ј����ڋ��Ȋ���݂���̂́A�j�����S�����g�D�̊K�w����M�Ă��邩��ł���B�u�������v�Ƃ������t�̔w��ɁA�g�D�_�����ٗl�Ȍ��i��������ł��܂��B �ΏƓI�ɁA�������͑g�D�������A�ȒP�ɑg�D��������患�Ƃ��܂��B���̂������A�ޏ���ɂ́A�g�D�̉������Ƃ������g�D�̃n�C�A���[�L�[�̔��z������܂���B�u�X���[���E�C�Y�E�r���[�e�B�t���v�̔��z�œ��X�Ə������Ă��܂��B�A�܂���������ł��B���̔��z�ɂ́A���܂ł̑g�D�_�����ꂩ������͂�����ł��܂����A�l�b�g���[�L���O�_�Ƀ����N���邨�����낳������܂��B �ǂ��܂ł��̔��z�ŁA���̎������ł���̂��A�y���݂ł��B �j�������g�D�̏㉺�W�̂Ȃ��Œn�ʊl���Q�[���ɔM�����Ă��邤���ɁA�������͑g�D���̂��̂���̂����Ƃ��Q�����I�ɐi�s�����Ă��܂��B�g�D�̌��z��\�I�����������X�ƒǂ��Ă��܂��B 7.���̎����́A�����b����A�s�[�����܂��B �F����g �s���̒��x�̎d���ɐ��b��͂Ȃ��͂��t

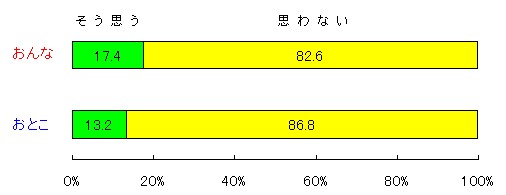

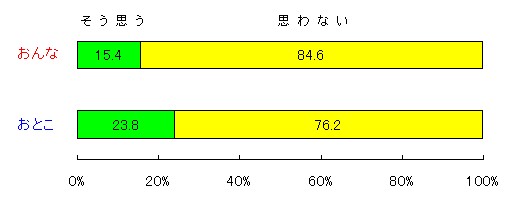

�u���̒��x�̎d���ɐ����b��͂Ȃ��͂��v�ɂ́A������17�D4���̎x�����i�j����13�D2���j���������Ă��Ȃ��B �F����` �s���ꂪ�������鏗�̂���炵���ł��t

�u���ꂪ�������鏗�̂���炵���ł��v�ɂ́A�����́C15�D4���̎x�����i�j����23�D8���j���������Ă��Ȃ��B���̎��⍀�ڂ�10�̎��⍀�ڂ̒��ŁA���ʂɂ�鍷�ق������Ƃ��傫���i�܂�2�D5�������ŗL�ӂȑ��ւ��݂���j�B �قƂ�Ƃ̏����́A�������鏗�̎d�����g�[�^���Ƃ��ĐϋɓI�Ɏx�����Ă���B�g�D�̐��E�ɂǂ��Ղ�ƐZ���Ă���j���炷��A����قƑf���ɂ͂Ȃ�܂���B�����ɁA���u���̂���炵�����̂��̂ł��v�Ƃ��������ɂȂ邵�A�܂��āu�����b��ł��v�Ȃ�ēf�������ɂȂ��āA�f�ʂł͂ƂĂ������܂���B���߂ăA���R�[���ł��͂���A�����|�[�Y���Ƃ��āu�d���ɂ͐����b�オ��ł��v�Ƃł������錳�C���ł܂��傤�B�����łȂ�������A�g�D�ɐ�����j�����́A���{�����������т�܂��B�{����������̂́A�j�C�������đ��ۂɍ��邱�Ƃ��ł���҂����̓����ł���A�g�D�̒n�ʂƊK�w�ɂ�����������j�����ɂ́A�����Ȓ����ł���B �ΏƓI�ɁA���͎��R�ł��B�g�D����̍S���ɔ����Ȃ��̂ŁA�ޏ������͎��R�Ɏd�������邱�Ƃ��ł��܂��B�ł��A�����������ȂƂ���͑g�@����̂��Ă��܂��Ă��邱�Ƃ����ł��B����A���R�ɐ����鏗���g�D��H���Ԃ��Ă������A����Ƃ��H���Ԃ���邩�A�����ÁX�ł��B�g�D�_�́A�V�����W�J��҂��Ă��܂��B�������鏗���݂���炪�ǂ��܂Ő��������Ƃ��Ă����邩�A�g�D�ɔ�����j�����́A�~�����҂C���ŁA�ޏ������̊���݂߂Ă��܂��B (B)���̎����X�P�[���A�o�� ���̂悤��10���ڂ��ǂ̂悤�ȑ��ւ������Ă��邩�A�𐔗ʉ��V�ނɂ���ĕ��͂���ƁA���̂悤�ɂȂ�B

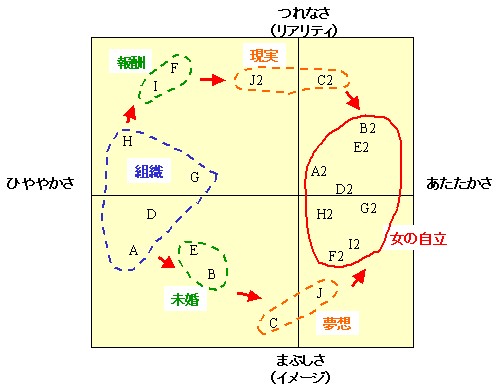

�����ł́A6�̃N���X�^�[�����邱�Ƃ��ł��A�����͂���2�̒ۂɂ���Ĉʒu�Â�����B 1.�h�����������h�Ɓh�Ђ�₩���h ���̒ۂ́A�������鏗�̎d���ɂ��āA�u���������Ȏ��_�v�Ŏx������̂��A����Ƃ��u�Ђ�₩�Ȏ��_�v�ŋ��ۂ���̂��A�ł���B���̎�����]�����鎋�_�Ƃ��āA�x�������ۂ��A�Ƃ�����肪���̎��̈Ӗ��ł���B 2.�h�܂Ԃ����h�i�C���[�W�j�Ɓh��Ȃ��h�i���A���e�B�j ���̎��́A���̎����ɂ������āA�����I�Ȏ����i��Ȃ��j�𓊂������Ă���̂��A����Ƃ���▲�z�I�Ȏ����i�܂Ԃ����j�𓊂������Ă���̂��A�ł���B�����ł́A���̎������x������ɂ��닑�ۂ���ɂ���A�����̌��������߂闧����d������̂��A����Ƃ������̃C���[�W���ɂ��闧����d������̂��A�Ƃ������A���e�B�ƃC���[�W�̑ΏƐ����ٕʂ̎����\�����Ă���B 3.�N���X�^�[1�F�g�D�N���X�^�[ �w�g�D�N���X�^�[�x�́A���̎��������ۂ���u�Ђ�₩�Ȏ��_�v�ɓ������Ă���N���X�^�[�ł���A����4�̍��ڂ��琬������B �iA�j ���ꂪ�������鏗�̂���炵���ł� �iD�j ���F�傫�ȑg�D�̉������̎d���ł� �iG�j �d���̏����I�Ȕ��W���݂��Ȃ� �iH�j ���̒��x�̎d���ɐ��b��͂Ȃ��͂� ����͎�����\�����鏗���̎d�����ꎩ�̂����ۂ���N���X�^�[�ł���B�܂�w�g�D�ɃR�~�b�g���闧��x���珗�̎d����]������ƁA��{�I�ɂ͂��̂悤�Ȕے�I�ȕ]���ɂȂ�͂��ł���B�u�g�@�ɐ�����j�̂��҂����d���Ɣ�ׂ���A����ȏ��̃`�����`���������d���́A�d���Ƃ�����킯���Ȃ��B���삳���̒P�Ȃ�C����̂��V�тɂ����Ȃ��I�v�ƃ��b�e����\�肽����̂��A���̃N���X�^�[�ł���B �d���͑g�D��}��Ƃ��Ă͂��߂ĉ��l��������͂����A�Ƃ����g�D�M�����������Ă���̂����̃N���X�^�[�ł���B���̃N���X�^�[�ɋA������l�́A�u�g�@�l�ł��邱�Ƃ��d��������O������ł���A�g�D�������d���Ȃǂ��肦���A�g�D�ɂ�����n�ʂ̊l���������T�N�Z�X�̏ؖ��ł���A���Ȃ̃A�C�f���e�B�e�B�̏ؖ��ł���v�A�Ƃ����m�ł���M�O�������Ă���B�ߑ�Љ���x�����r���[���N���V�[�Ƃ����ł̐E�Ɨϗ��́A���̃N���X�^�[�������x������͂��ł���B�j�炵���d���Ƃ́A�g�D�̂Ȃ��ł������������Ƃ��A�����ł̃Q�[���ɏ��������ăT�N�Z�X�E�X�g�[���[��n���l�Ɏ������Ă���͂��ł���B 4.�N���X�^�[2�F���z�N���X�^�[ �w���z�N���X�^�[�x�́A���̎����ɂ������āu�܂Ԃ��������v�𓊂�������N���X�^�[�ł���A����2�̍��ڂ���\�������B �iC�j ����͑I�ꂽ�������̂��̂ł� �iJ�j �������ɂƂ��Ă̗��z�ł� ����́A���̎������A�s���z�����ꂽ�C���[�W�t�Ƃ��đz���`�������̂ŁA���ׂĂ̏����ł͂Ȃ��A�������̏����ɂ���������Ȃ������̂�������ƕ]������p�^�[���ł���B �O�q�����悤�ɁA�w�d�����y�����A�g�D���痣��ăt���[�œ����A��������Ǝd���̓��e��I�Ԃ��Ƃ��ł��A�������A�t�^�[�T���ɂł���]�T�������āA����ɕ�V�̂��߂ɓ����悤�ȕK�v�͂Ȃ��A�d�����y�����ʂƂ��č�����V�����荞�݁A�����Č������Ă���������d���ł���x�Ƃ��������z���G�ɏ������悤�Ȏd�����A���̎����������炷�d���ł���ׂ����A�ƐM����̂����̃N���X�^�[�ł���B�u����ɂ��Ă���v�ƌ��������Ȃ邯��ǂ��A�m���Ɂu���z�I�Ȏd���ł͂���ȁv�Ƌ���������̂��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B���R���̂悤�ȗ��z�I�Ȏd�����ł���̂́A����ꕔ�̊K�w�ł��邱�Ƃ��������ȁA�Ɣ[���ł���B���C���[�W�Ƃ��Ă̏��̎������Ƃ��̉A�ɂ��遃���z�Ƃ��Ă̊K�w�����ꂽ���̎��������\����̂ɂȂ��Ă���̂��A���̃N���X�^�[�ł���B 5.�N���X�^�[3�F�����N���X�^�[ �w�����N���X�^�[�x�́A���z�N���X�^�[�̑ɂɂ���A���̎����ɂ������āu��Ȃ������v�𓊂�������A���Ɍ����I�ȔF��������N���X�^�[�ł���B����́A����2�̍��ڂ���\�������B �iC2�j ����͑I�ꂽ�������̂��́A�ł͂Ȃ� �iJ2�j �������ɂƂ��ė��z�A�Ƃ����킯�ł͂Ȃ� ����́A���̎������A�����I�Ȏ��_�ʼn��߂��Ă���N���X�^�[�ł���B�������鏗�̎d���Ƃ����Ă��A���̃C���[�W�͂Ƃ������A�����I�ɂ͑����̒j�����Ɠ����悤�ɁA���Ɗ��Ɨ܂𗬂��Č����ɓ������Ƃł���A����ȏ�̂��̂ł��ȉ��̂��̂ł��Ȃ��낤�A�Ƃ�����Ȃ��]��������̂��A���̃N���X�^�[�ł���B�Ȃɂ��������鏗�ȂǂƃA�s�[�����Ȃ��Ă��A���������͒N�ł��݂�Ȏ������Ă���A�Ƃ������V���v���Ȕ��f���\�������B ���R�����ł̎������鏗�́A�������Ĉꕔ�̓���ȊK�w�ł͂Ȃ��A�p�[�g�œ������������������鏗�ƃ��b�e�����\����܂łɁA���L�����߂����e�����R���Z�v�g�ł���B���F�A���̎����Ƃ����Ă��A���̒��x�̂��̂��A�Ƃ��������I�Ȏ��_����̐������������ƌŒ肵�Ă���̂����̃N���X�^�[�̓����ł���B 6.�N���X�^�[4�F�����N���X�^�[ �w�����N���X�^�[�x�́A�u�g�@�N���X�^�[�v�Ɓu���z�N���X�^�[�v�̒��ԂɈʒu����N���X�^�[�ŁA�u�Ђ�₩�Ȏ��_�v�������Ȃ���u�܂Ԃ��������v�����̎����ɂ������ē���������N���X�^�[�ł���B����́A����2�̍��ڂ���\�������B �iB�j �Ⴂ��u�ɁA�\�Ȃ��Ƃɂ����܂��� �iE�j ����Ȏ����͌����܂ł̘b�ł� ����́A���̎����ɂ͔ے�I�ł͂����Ă��A�u��������܂ł́v�Ƃ��������t���Ŏ������鏗�̃C���[�W�ɂ܂Ԃ��������𗁂т��Ă���p�^�[���ł���B���̎������P�������Ă�̂́A�Ⴍ�Ė����ŁA�|�����ƂȂlj����m��Ȃ��ł���Ă�����x���Ɣ���������������u�̎��ł���A�Ƃ����F���������ɂ͂���B �����P���Ƃ��A���̈�u�ɂ��������͍̉炩�Ȃ��A�Ƃ������z��M����̂��u�����N���X�^�[�v�ł���B���z�N���X�^�[�̂悤�ɁA���̎������i��������̂Ƃ͎v�����A��u�ɋP�����炱���A�������鏗�̃C���[�W�����l������̂��A�Ƃ����M�O������̂ł���B�����ɂ́A�P���ɏ��̎��������ۂ���̂ł��Ȃ��A�܂��f���ɏ��̎����z����̂ł��Ȃ��A���G�Ȋ���̔��I���݂���B�����Z�������Ď����̉��炩����̂��A�Ⴓ�Ƃ������z�����p���[�Ȃ̂ł���B 7.�N���X�^�[5�F��V�N���X�^�[ �w��V�N���X�^�[�x�́A�u�g�D�N���X�^�[�v�Ɓu�����N���X�^�[�v�̒��ԂɈʒu����N���X�^�[�ł���A�u�Ђ�₩�Ȏ��_�v�Łu��Ȃ������v�����̎����ɖ���������p�^�[���ł���B����́A����2�̍��ڂ���\�������B �iF�j ����̕�V�ɖ�������悤�ł̓_���� �iI�j ���ׂ̈ɓ����Ȃ��Ȃ�āA�Â����� ����́A���̎����ɔے�I�ŁA�������o�ϓI�Ȉӎ��̒Ⴓ���������e���Ă���N���X�^�[�ł���B���̎����́A���̃C���[�W�ɂ��Ă͖]�܂������̂��`����Ă��邩������Ȃ����A�n�ɑ������������I�ȑΉ����l����Ȃ�A�܂��͌o�ϓI�Ȓn�Ղ��ł߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�������Ȃ�������A�������鏗�̏����I�ȓW�]�͊J���Ȃ��A�Ƃ������ꂪ�����ł͑N���ɂ���Ă���B �j�̑g�@�ɑR����͂�����܂łɏ��̎������l����Ȃ�A�o�ϓI�Ȗ������̂悤�Ɉ��ՂɈ����Ă��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������鏗�̎d���ł����Ă��A�o�ϓI�Ȍ����܂��Ȃ�������A�����ł̐����͂��肦�Ȃ��ł��낤�B�������ẮA�d���͉����ł��Ȃ��̂ł���B���ނ����ɋ������߂铮�������āA�d���͐��A������̂ł���B����́A�g�D�ł��낤�ƃt���[�ł��낤�ƁA�j�ł��낤�Ə��ł��낤�ƁA�ς�̂Ȃ����Ƃł���B�u��V�N���X�^�[�v�́A���̂悤�Ȍo�ϓI�Ȍ������Ƃ��ɏd������B 8.�N���X�^�[6�F���̎����N���X�^�R �Ō�̃N���X�^�[�́w���̎����N���X�^�[�x�ł���B����́A�������鏗���u���������Ȏ��_�v�ł݂߂���̂ŁA�u�g�D�N���X�^�[�v���肩�u�����N���X�^�[�v�Ɓu��V�N���X�^�[�v��3�̃N���X�^�[�̑ɂɈʒu����N���X�^�[�ł���B����́A����8�̍��ڂ��琬������B �iA2) ���ꂪ�������鏗�̂���炵���A�Ƃ͎v��Ȃ� �iB2) �Ⴂ��u�ɁA�\�Ȃ��Ƃɂ����Ȃ��A�Ƃ͎v��Ȃ� �iD2) ���F�傫�ȑg�D�̉������̎d�����A�Ƃ͎v��Ȃ� �iE2) ����Ȏ����͌����܂ł̘b���A�Ƃ͎v��Ȃ� �iF2) ����̕�V�ɖ�������悤�ł̓_�����A�Ƃ͎v��Ȃ� �iG2) �d���̏��ΓI�Ȕ��W���݂��Ȃ��A�Ƃ͎v��Ȃ� �iH2) ���̒��x�̎d���ɐ��b��͂Ȃ��A�Ƃ͎v��Ȃ� �iI2) ���ׂ̈ɓ����Ȃ��Ȃ�āA�Â�����A�Ƃ͎v��Ȃ� ����́A���̎����ɂ����������܂���̔ے�I�Ȍ��������ׂċ��ۂ��A�܂��́u�����������v���̎������������邱�Ƃ���ł���A���Ƃ�i���Ă���B ������������d���𑱂��邱�Ƃ�������Ƃ͎����ł���B������Ƃ����āA�����Ŏ~�߂��牽�̂��߂̎����Ȃ̂�������Ȃ��Ȃ�ł͂Ȃ����A�Ƃ����A�s�[��������B ��V�ɂ������Ȃ��悤�Ȏd���̓_�����A�ƌ����āA�u�͂������ł����v�Ƃ������āA�j�Ɠ������Ƃ�������Ƃ�����A���̂��߂ɑg�@����̓������Ӑ}�����̂��낤���A�Ƃ����v��������B��V�ւ̂�������r�����邩�炱���A�V�����d���̂�������͍��ł���̂ł͂Ȃ��낤���B���ꂪ�ǂ�Ȃɔ��I�ȃA�s�[���ł��낤�ƁB �g�@�Ƃ������E�̒��ɓ��邩����A�����Ƃ��Ă��A�j�����Ƃ̉Ս��ȃQ�[���ɂ����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�A�t�^�[�T�ȂǂƂ�������A���ۂɂ����o�傪�K�v�ł���B�ł��A����Ȏd�����������Ȃ����A����͎d���̂���ׂ��p����͈�E���Ă���ƁA���낻��傫�Ȑ��ŋ���ł������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����v���������ɂ͂���B �j�̐��E��O��Ƃ���A���ׂĂ̓_�ŁA�Â����A������I�����A�܂܂��ƓI�Ȑ��E�ɂ��������Ȃ��͂��ł���B�u������A���͂�����I�v�Ƃ����A�g�D�ɐS������j�����̌y�̂Ɲ����ɂ́A�[������������͂�����悤�ȋC�����܂��B �j�������ߑ�Ƃ�������ƂƂ��ɒz���グ�Ă����u�g�D�v�̌����ɒ�R���A�N��̂��[�������I�Ȑ���ɋt�炢�A�o�ϓI�Ȗ��͂ɑ����䖝�����Ă����ۂ��������ƂŁA�������͂ǂ̂悤�Ȏ��������悤�Ƃ���̂��낤���B�����������A�Ƃ����C���͕����邵�A�������Ȃ�������A�ǂ�Ȃɒj���ٗp�@��ϓ��@�Ɏ���Ă��A�j�ɂւ炤���Ƃł��������Ă����Ȃ��A�Ƃ����v���ɂ��A�����ł��鉽��������܂��B�ł��A�����������Ă݂���d���Ƃ͉��Ȃ̂��B�g�D�ɃR�~�b�g����j�����ɂ́A���ɂ����݂��܂���B (C)���̎����X�P�[�� 9.���̎����N���X�^�[���\������8�̍��ڂ����ƂɁA�w���̎����X�P�[���x���쐬���܂��B

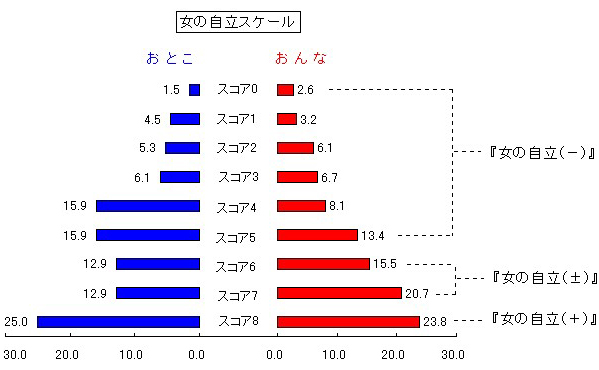

�����ł́A�X�R�A8���A������23�D8���i�j��25�D0���j�ɂ��B���Ă���B�����̏ꍇ�́A��������X�R�A���������Ȃ�قǁA�x�������ቺ���Ă���A�����������ɏ��̎��������łɎ����Ȃ��̂Ɖ��߂��Ă��邩�A���悭������B �j���̏ꍇ���A�X���Ƃ��Ă͏����Ƃقړ���̌X���������Ă���B�X�R�A4��5�̕ӂ�ŁA��̎R������Ă���A�j�炵���咣�������Ɏ�݂���������x�ŁA�S�̓I�ɂ́A���������̎����ɂ͕���͌���Ȃ��A�Ƃ����ԓx�������Ă���B ���̃X�P�[����3�̒i�K�ɋ敪����B�X�R�A0����5�܂ł����āA�u���̎����i�|�j�v�Ƃ���B����́A�g�D�E�����E��V�N���X�^�[�ɂȂ�炩�̋����������l�X�ł���B����ɂ������āA�X�R�A8���u���̎����i�{�j�v�Ƃ��A�X�R�A6��7���܂Ƃ߂āu���̎����i�}�j�v�Ƃ���B�����́A���̎����ւ̋����x�������B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||