|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

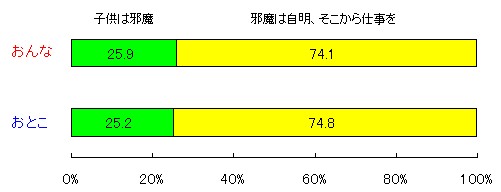

| �U�D�q�������́A�ɂ��� �iA)�q���ƌ����A������㩂ƞg �������������Ƃ́A�����Ǝq���Ƃ���2���̃J�[�h���������o�傳���ł���A�����č���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�g�D�̒j���炷��A�Ⴂ���̎q����������A���n���������ɂ͌����̈�����������Ȃ邪�A����ȋY���ɑς���x�����������Ă���A�d���𑱂��邱�Ƃ͏[���ɉ\�ł���B�����ƂȂ��Ă��A���ł͒j���ٗp�@��ϓ��@����������������Ă����d�g�݂������������̂ŁA�����ĕs���ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��B ���́A�ጋ���Ƃ���㩁�ł���A�����ā�q���Ƃ����g��ł���B����㩂ƞg���p���[�����Ă��邩����A�������ƒ납�痣��Ď��R�ɓ������Ƃ͍���ł���B����ł́A��������j���́w�����Ƃ����h���܂���h�x�Ɉˑ����Ă����A�ޏ������͓������Ƃ��ł��Ȃ��B����́A�������������ɂƂ��Ă͐h����������ł���B �������d��������Ƃ��A�g�D�Ƃ����G�������ǂ�����肩�A��������������Ƒ������������Ă����悤�Ȏd�g�݂ɂȂ��Ă���B���ꂪ�j�Ƒ��Ƃ����Ƒ��`�Ԃł���B�����ł͕v�Ƃ��������́u���O�́A�܂��͉��̍Ȃł���I�v�Ƃق����āA�ޏ��̑�����������A�q���Ƃ��������́u���ꂳ�Ƃɂ��Ȃ��ƁA�҂����I�v�Ɨ܂𗬂��A�ޏ��̎d���ւ̏�M�ɐ���������B�v�Ǝq��������������Ђ��Ĕޏ��̑�����������Ƃ�����A�ǂ�Ȃɑg�D���D�����܂Ȃ������Ă��A�Ȃƕ�̖����Z�b�g�͎d�����鏗�̖�������������悤�B�������āA��Ǝ�w���ł�������A�v�͈��S���Ďd���ɏo�����A�q���͈��S���Ċw�Z�ɂł�����B��w�̉����ɂ́A�v���q�����ڂ���āA�C�Â����Ƃ͂��Ȃ��B �������Ďq���̂��鐶����O��Ƃ���Ƃ��A���������́A�d�������邱�Ƃ��ǂ̂悤�ɍl���Ă���̂��낤���B�����Ǝd���̃W�����}���A�ޏ������͂ǂ̂悤�ɒ������Ă���̂��A�ȉ��ɕ��͂���B �P�D���������ďo�Y�B�����܂Ői�ނƁA�����̂ɂ���������Ƃɂ��݂łĂ��܂��B���ꂪ�A�������ƂɂƂ��āA�ǂ̂悤�ȉe���͂����̂��A�s���͂��܂���B����̎Љ�ł́A�����L�́A�����\�͂�j�Q����A�Ƃ��������������ɂ����炵�܂��B�ǂ�������A�悢�Ǝv���܂����B 1.������� �`�j �����́A�������_�@�Ɏd������߂�̂������ł���B�ǂ��������ł��A����ł́A�d�����Ƃ邩�A�ƒ���Ƃ邩�A�̑I�������Ȃ��B�̂����ɁA��e��ǂ��Ă��A���s���邾���ł���B �x������B�����̏d�����͂ł��Ȃ� ����Ȃ͎̂������A�����������Ƀu���[�N�X���[�ł��邩�A�����Ȃ̂�

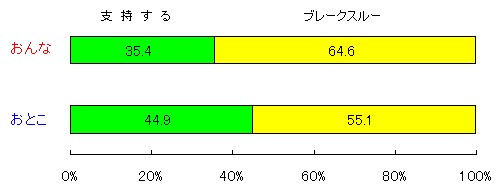

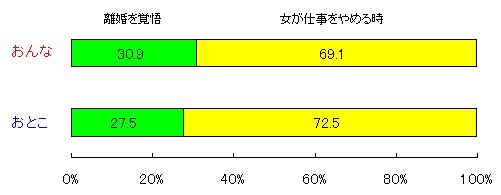

�j�́A��������ƁA�s�v�c�Ɓu�v�炵���v�ɓ���A���̃V���{���b�N�ȕ\���Ƃ��āA�u���̉҂������ŁA���܂���{���Ă�����v�Ƌ��ׂ�悤�ȏ�������ɑn�o���悤�Ɗ撣��܂��B���ꂪ�s��Ɖ��t�Ƃ����헪�ł���B�u���́A�O�œ����B������A���܂��͉Ƃ����B���ꂪ���̋߂����A���ɂƂ��čőP�̍K���Ȃ̂��B�v�Ɛ������܂��B ���̂悤�ȁh�v�炵���헪�h���A�ŋ߂̌X�����画�f����ƁA��̖���������悤���B�����ł��A�ߔ����ȏオ�A�u�d�����A����Ƃ��ƒ납�v�̓�ґ���ɂ͋^��������A�������u���[�N�X���[���邽�߂̃��W�B�b�N��͍����Ă���B���������̖͍��ɂ̓W�F���_�[�̑���́A�ق�LjӖ����Ȃ��i�P�������ł́A�L�ӂȑ��ւɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��j�B�j�̊w���ł����A�u�����̏d����m��v�ƃJ�m�W���ɃA�s�[������قǂ̗E�C�͂Ȃ��悤���B�T�T�D�P���̒j�����u�����̏d���͎������B�����������Ƀu���[�N�X���[�ł��邩�A�����Ȃ̂��v�Ɣ������Ă���B�����ł����A�u��͂�d���͊y�������A�Ƃ̒��ł����Ƃ��Ă��Ă��A�܂�Ȃ����낤�B��Ǝ�w�́A�����y�����Ă���Ă���̂��낤�v�ƁA���������̕s���͏Ȃ݂��A�ӂƗD�����������Ă���B �����i�U�S�D�U���j�́A�j���ȏ�ɁA�d�����ƒ납�̑I�����̂��̂ɁhNO�h�Ɣ������Ă���B�ޏ������ɂ��Ă݂�A�������_�@�ɑS���قȂ��������ɓ��邱�Ƃ͔[���������������Ȃ̂ł��낤�B�����ő҂��Ă����Ǝ�w�̖������A�u�y�����v���̂ł͂Ȃ��A�u�^�ʖڂŁA��������Ƃ�����w�E�ȁE��v�ł��邱�Ƃ������Ƃ��ꂽ�ߋ������`�ɋ߂����Z�̑�{�ł���ȏ�A�ƒ�Ɂh����h�i�����āA�i���Ɂh�ł��Ȃ��h�j���Ƃɂ��߂炢��������͓̂��R�ł��낤�B �ޏ������́A���ܓ�e��ǂ����ƂɁA�����������Ȃ���{��T���Ă���B�d�����ƒ�����C�ŗ���������g���b�N�T���ɖ����ł���B����͊j�Ƒ��ł͂Ȃ��`�Ԃł���B 2.�d���̑㏞�F �]���@�f�O�@��Y �a�j�������A�ǂ��܂ł��d���𑱂������Ȃ�A������q���������Ƃ�f�O���ׂ����B���ꂪ�A�d���̑㏞�ł���B�����̗~�������ŁA�v��q���ɕs�K��^���Ă͂Ȃ�Ȃ��B ���̒ʂ肾�B�]���ɂȂ邱�Ƃ̑����m��ׂ��� �q���������Ƃ͒f�O���ׂ����낤�BDINKS�Ȃ�A�����ł͂Ȃ����B�l�R���q�����Ǝv���ĉ����낤�B �ꂵ�݂́A�d���𑱂��鏗���ɂ���̂��B���̋�Y���q�����܂߂ď��z����̂��Ƒ��ł͂Ȃ��̂��B������A�q���������āA�d���𑱂������B�m���ɁA���z�_�ł͂��낤���B

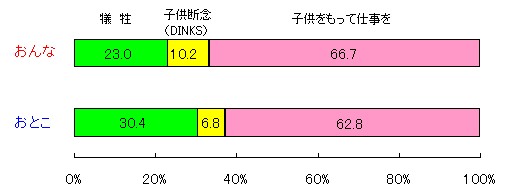

�����ł��d���̑㏞���A�u���������Ȃ��v�Ƃ��u�q����f�O����v�Ƃ����������I�ȑË���ɋ��߂邱�Ƃɂ́A���Ȃ�̔����݂���B�ꉞ�A���z�_���x�����悤�Ƃ��鐨�͂����W���[�ł���B�u�ꂵ�݂́A�d���𑱂��鏗���ɂ���B���̋�Y���q�����܂߂ď��z����̂��Ƒ����v�Ƃ����I�����ɂ������āA������66�D7���������������A�j����62�D8�����x�����Ă���B���Ȃ荂���X�R�A�ł���B DINKS�̑Ë��ẮA�Ⴂ����ɂ͌����I�ȕ���Ƃ��Ă��Ȃ�����͂�����Ǝv���邪�A�����ł͎x�����������Ƃ��Ⴂ�B�W���[�i���Y��������ł���قƁA���ʂ̐l�́u�q���������Ɓ��ƒ�v�̃C���[�W�ɌŎ����Ă���̂��낤���B��ʓI�X���Ƃ��Ắu�]���ɂȂ邱�Ƃ���v�Ƃ����ێ�h�̈ӌ��̕���DINKS���������̎x�����l�����Ă���B�Ƃ��ɒj���̏ꍇ�A����炪��w���ł��聃��������ł͂Ȃ����ɂ�������炸�ADINKS�x����������6�D8���ŁA�u�]������v�i�������]���͏����ɋ�������́I�j�ɂ͂���5�{�߂�30�D4���̎x�����W���Ă���B�j�����́A�ƒ�ɂ��Ă܂��܂��ێ�I�ȃC���[�W�ɂ�������Ă���B ���z�_�́A�����̎d���Ɖƒ�̗��������߂�B���������̊ԂɎq���Ƃ����\���˂�w�����h�������I�тƂ�̂�����A�����ȗ����ł͂Ȃ��B��Y�ɐ�����N���Z�C�_�[�Y�ł���B�u�ƒ�ł���ȏ�A�q����n�邱�Ƃ́A�ƒ�̑����ɕs���ȏ����ł���A���̂��߂ɂ͂����Ȃ��J���}��Ȃ��v�Ƃ����C���������z�_�ɂ͂���B���̃��W���[�ȉƑ��_�ɂ́u�q���Ȃ��̐����͉R���A���邢�͋��v�Ƃ��������z������ł���B�`���I�ȉƑ��ł͂Ȃ�����u�q���P�i���������j�v�Ƃ͌���Ȃ����A�q����}��ɂ��ċ�J�E��Y�����L����u�炢�Ƒ��������v���o�����Ȃ���Ζ{���̉Ƒ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����v�������z�_�ɂ݂͂���B�����Ƃ��A�Ȃ����̂悤�ȋ�Y���킴�킴�w�����N���Z�C�_�[�Y�̉Ƒ��𗝑z�_�ƃ��b�e����\��̂��A�ɂ��Ă͋c�_�̗]�n�����߂���̂ŁA���鎋�_���炷��A�Ƃ������������ȓ����Ř_����������Ă����B �m���Ɏq���̗L���͉ƒ�̑��������ꍇ�����Ēʂ�Ȃ��e�[�}�ł���B �q����f�O�����C�y��DINKS�ɂȂ�̂��A �q���̂��߂ɏ������]���ɂ���j�Ƒ����A ����Ƃ���J�D���ȃN���Z�C�_�[�Y�������Ȃ̂��A ���̑I���ɂ͏I�肪�܂��݂��Ȃ��B 3.�j�Ƒ��̊�@ �b�j �d���ɂ������Ȃ�A�Ƒ��̌`�Ԃɂ͑Ë����K�v�ł��낤�B�j�Ƒ��̌��z�ł͂���Ă����Ȃ��B�W�W�E�p�p���܂�Ƒ������Ȃ��낤�B�Ƃ��ɁA�p�p���ɂ��A�Ǝ��̃��C���ɂȂ��Ă��炤�����Ȃ��낤�B�ƒ�̓W�W�ƃo�o���A�p�p�ƃ}�}�����ŁA���ƃZ�b�g�ɂȂ��Ĉێ����Ă��炤���Ƃ����Ȃ��B�p�p�ƃ}�}�͉Ƃ̃��[�����҂��ł����Ό��\�ł��B �����j�Ƒ��ł͌��E�ł��B�o�o�����͉ߋ��̂��Ƃł� �����܂ł��j�Ƒ��ɂ�����肽���B�e�Ƃ̓����͂��݂��̎��R�D���A�悭�Ȃ��B�q���̐��b�́A�ۈ牀��w�r�[�V�b�^�[�ʼn����ł���悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���z�_���B

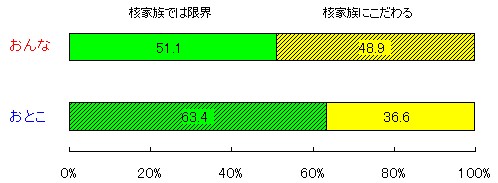

�����ł̓W�F���_�[�̉e���͂��݂���i1�������ŗL�ӂȑ��ցj�B�j���́A���̂U�R�D�S�����u�����j�Ƒ��͌��E������A�W�W�p�p�Ɠ����v���悤�ƒ�Ă��Ă���B����ɂ������āA�����͂��̂S�W�D�X�����u�����܂ł��j�Ƒ��ɂ������A�j�Ƒ��̍Ԃ����͎��炵�����A�O���㓯���͉䖝�ł��Ȃ��v�̗�����������悤�Ƃ��Ă���B���������̗���������̊Ԃł͂��}�C�i�[�ł͂��邪�B �j�����́A�����̎d����O��Ƃ���ƁA�ȒP�Ɋj�Ƒ��ɃM�u�A�b�v���Ă��܂��Ă���B�u�����̎d����F�߂���ɎO���㓯�����̂߁v�Ƃ��������������������A�j�����̕��S�͂��܂܂łƕς�炸�Ƃ����헪���̂낤�Ƃ��Ă���B�����ɂ͒j�̋C�y�ȗ��ꂪ�����̌����������ɊÂ��݂Ă��邩�A��������B �ŋ߁A���s��̓яZ��i�O���㓯���j�̔��z�́A�吨�Ƃ��Ă͎x�����������ɂ���B�����ł��吨�͎O���㓯���ɉ���������߂Ă���B �j�Ƒ��̎v�z�́A�����Љ�ɏo��Ǝ咣���n�߂邱�ƂŁA�Ƃ�������B�u�ǂ�Ȃ��Ƃ������Ă��A�j�Ƒ��Ŋ撣�낤�I�v�ƍȂ������Ă��A�v�����́u�q���̂��Ƃ��l�����Ȃ�A�N���ʓ|�����Ă����l�����Ȃ���A�s�����A�l�͎d���ɐ�O�ł��Ȃ��Ȃ�v�Ǝ咣���A���̌��ʑË��Ƃ��āu���������i���m�ɂ͍ȁj�̃W�W�E�p�p�i�ł���A�W�W�͂���Ȃ��j���ʓ|�Ȑ��b������Ă����A����ɏ��邱�Ƃ͂Ȃ��v�Ƃ������ƂɂȂ�B�����e���̒��ʼn������悤�Ƃ��锭�z�������B�����ɂ́A�q���͉��Ƃ����Ă��u���̌q����i�����j�v�ň�Ă�̂��x�X�g���A�Ƃ������Ȃ�̃A�i�N���j�Y��������ł���B ����ł́A���܂܂Ŋ撣���Ă����j�Ƒ��̎v�z�͉��������̂��낤���A�Ƃ����^�₪�����Ă���B�����Ƃ������̔Z���́A�ǂ��܂ł��̃J���������Ă���̂��낤���B�s�����̂��Ƃ��Đ�����u���ƃC�G�v�́A�����̎d�����A�ŃR���g���[�����邨�����Ȃ̂�������Ȃ��B 4.�s���̑Ӗ� �c�j�s���ɂ��A�ӎ��̉��v�����߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ƃ��A�ۈ牀�⏬�w���̎��ƌ�̖ʓ|�ɂ��āA�s���͂����Ɠ��������̖����ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ɒ[�Ȃ��Ƃ������A�q���̕ۈ�ɂ���24���ԑ̐��܂ł��l����قǂ̔��z�̓]�����K�v�ł��낤�B �q���́A���̐e����Ă�̂���{�ł���B�Ƃ���A�ۈ玞�Ԃ̉����̂悤�Ȍ`�Ԃ́A�����ɂ����Ȃ��B����́A�q����ʖڂɂ���B �q�����e�Ƃׂ����肵�Ă���̂͐l�ނ̗��j����݂Ă��ُ�Ȃ��Ƃł���B�q���͎q���̐��E���ɂ��ׂ��Ȃ̂��B������s���̓��̐芷���́A���R�̂��Ƃł���B

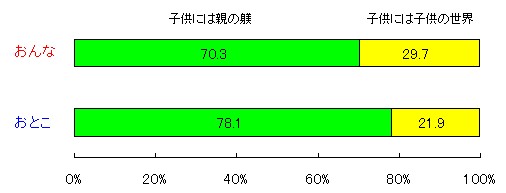

�s���͂�������Ǝ��������̖������m�ۂ��Ă���B���̃f�[�^�������悤�ɁA���|�I�Ɂu�q���́A�e����Ă���̂ł���A�s���ɗ����Ă͂����Ȃ��v�Ƃ������ʂɂȂ��Ă���B�j���́A���̂V�W�D�P�����A�����̏ꍇ�͂V�O�D�R�����A�u�q���͐e����Ă�̂���{�ł���B������s���ɂ��ۈ玞�Ԃ̉����Ȃǂ͐��x�̉����ł���v�Ɣ������Ă���B����ł́A���̎Љ�I�i�o�́u�j�Ƒ�����g��Ƒ��ւ̌�ށv�i�܂�c����Ɠ������āA���̐��b�𗊂ށj�ɂ���Ă��������ł��Ȃ��B�܂�Ƒ��`�Ԃ��̂̓`���I�Ȑ��E�ɖ߂邱�Ƃɂ���Ă����A�����̎d���ւ̐i�o�Ƃ����V��������̎��݂͂����炳��Ȃ��A�Ƃ��������������ɘI�悷��B���̌��ʁA�����́u�W�W�p�p�Ƃ̓��������Ȃ�A�L�~�i���j�͓��ɂ����ĉƂ����A�����ăL�~���h���������h�ƌ�������ŁA�{�N�������Ă���Ɨ��킯�ł͂Ȃ��̂�����v�Ƃ����ƒ���Ŗ��Ƃ���邾���ŁA�s���͍����̌��������Ċy���ނ����ł���B�����ɂ͐V���������̃��[�g�������ł��Ȃ��B ���ׂẲ����̌��́A�s���̐��x���v�ɂ���̂ɁA������咣���Ȃ��Ƃ���ɁA���̎d�����߂���ア����������B����ł͍s���͊�Ԃ����Łu�������낤�A�q���ɂ͕�e�̉��肪�S�Ă��A�s���ɂ͉����ł��Ȃ��B�v�Ɠ����邾���ł���B���̔��z�́A�u����Љ�ɂ������āA�V�l�̊Ō�͎q�����ł�̂��œK�ł���v�Ƃ����咣�ɋ��ʂ�����̂ŁA���ׂẲ����������̉Ƒ��̘g���ŏ��������悤�Ƃ���A�s���̑Ӗ��ȊO�̉����ł��Ȃ����ՂȔ��z�ł���B�������A����𐳓�������悤�Ȍ��ʂ��A��L�̃f�[�^�ł���B��l���ق����ނ̂��A�悭������B �q���Ɛe���J�́A���̑�O�҂�����ł��Ȃ��_�����J�Ȃ̂��낤���B�����������Ȃ�A�����͕�e�Ƃ��Ďq���̂��߂ɉƒ�����l�ɐ�O���ׂ��ł���B �j�Ƒ��̐_�b�́A�v�w���J�i���j�Ɛe�q���J�i���j�̕s�N����O��ɂ��Đ������ꂽ�Ƒ��̕���ł���B�����ł͑��̒N���N���ł��Ȃ��h��ǂƂ��āu����ƌ����v�����L�����Ƃ��A�j�Ƒ��̃����o�[�͈��S���Ă��ꂼ�ꎩ���ɑ����������I�Ȗ����i�O�œ����v�^�������ȁj�𐋍s����̂ł���B �j�Ƒ��̐_�b���x����u���ƌ��v�ɂ��āA���łɈ����J�ɂ͂��Ȃ�̔j�]���݂��邪�A�e�q���J�̕��͑��ς炸���̐_���ȃp���[���ێ����Ă���B�e�q���J�ւ̎����������낻��^�������ɓ����Ă���ɂ�������炸�A����͂܂��^�u�[�ƂȂ��Ă���B�����炻���₤���߂ɁA�`���I�ȉƑ��̕��������ꂽ�肷��̂ł���B���������́A�e�q���J�������ɏ_�炩�Ȃ��̂ɕϊ��ł��邩�ł���A���̂Ȃ�����Ύ�����̂ł͂Ȃ��A�s�����܂߂Ă��܂��܂ȃ��f�B�A�������J�ɃR�~�b�g�ł�����@��T�����Ƃł���B���̂Ƃ��A�����͎���̈ӎv�œ������Ƃɂ��߂炢���Ȃ��Ȃ�͂��ł���B 5.����Ȃ̎㖡�s�g�@�Ǝq���t �d�j �������Ƃ݂̍����ύX���邱�Ƃ��K�v�ł��傤�B�Ȃ��g�D�łȂ�������Ȃ��̂��B�����ɂӂ��킵���d���̏���čl���鎞���ɂ��Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B�h�E��Ŏq�����\���h���l����̂��y�����̂ł́B �d���͂���ȂɊÂ��͂���܂���B�d���͎d���ł��B �d�����V�т���ƗZ������悤�ɂ��Ă������Ƃ���Ȃ̂ł��B�����g�D�����Ŏd�������鎞��ł͂���܂���B

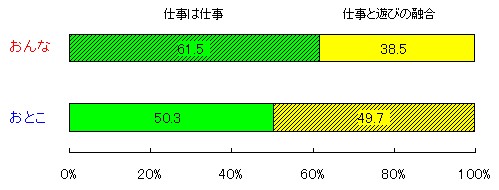

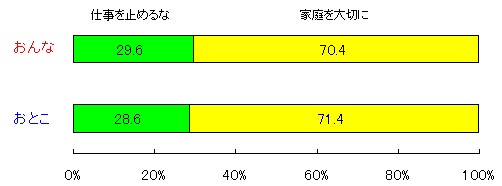

�����ł̓W�F���_�[�̉e���͂��݂���i1�������ŗL�ӂȑ��ցj�B�d����Ɏq���͂��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�u�E��͐E��ł����āA�V�я�ł͂Ȃ��v�Ƃ����@�\�����̔��z�́A�����̕��������ӎ����Ă���i�U�P�D�T���j�B����ɂ������Ēj�̊w���̕��͐V�����Z���X�������Ă���B�j���̂S�X�D�V�����u�d���ƗV�т̗Z�������߂��V�����g�D�`�Ԃ�͍����ׂ����v�Ƃ����ӌ��ɋ������Ă���B���̈ӌ��ɂ������鏗���̋����͂R�W�D�T���ɂ����Ȃ��B ���̂悤�Ȏ����́A�O�q�����w�g�D��㩁x�œW�J���Ă����_�|�Ɩ��炩�ɃY���Ă���B�����ł͏����͊����̑g�D�ɋ����ے�I�ŁA�j�����ێ�I�ł������͂��ł���B�ɂ�������炸�A�����ł͂��̔��ɁA�����������̑g�D�ςɂ������A�j���͒E�g�D�̕������ɋ������Ă���B���̖����́A�Ƃ̂悤�ɉ��߂����ΐ����I�Ȃ̂��낤���B �g�D�Ǝ����i��l�j�Ƃ̊W�ł͂Ȃ��A�s�g�D�Ǝq���t�Ƃ̊W�����ꂽ�Ƃ��A�����͂��낽�����̂ł���B�����܂ł������Ƃ̊W�őg�D���݂�ꍇ�ɂ́A���C�ȕ]���������̑g�D�ɉ������̂ɁA���ꂪ�q���Ƒg�D�̊W�ɂȂ�ƁA�����͎q���̕ی�҂̗���ɂ����ƂŁA�K�v�ȏ�Ɍ����I�ɂȂ炴������Ȃ������B�q���������őg�D�̐��Y���ɖ�肪������A����͎q������Ă����������������̐ӔC���A�Ƃ����ӎ����D�悳��A���̌��ʁA�ޏ������͕ێ�I�Ȏ��̎p���܂�����̑g�D�Ɍ}������ԓx��N���ɂ���������Ȃ������̂��낤�B �}�炸���A�����ɂ͏����̎�_���I�o���Ă���B�������������Ƃɂ͂��߂炢���Ȃ��Ă��A�q���̂��ƂɂȂ�Ƌ}�Ɏ�C�ɂȂ��Ă��܂�����������B�s�q���ɂ�������ӔC�́A�܂����ɂ���t�Ƃ����W�F���_�[�w�̂�����肪�����ɂ��F�Z���c���Ă���B�q���Ə��̊W�ɐV�������삪�J���Ȃ�������A�������O�Ŏd�����n�߂邱�Ƃ͍���ł���B�������d�����ł��邩�ǂ����A�Ƃ��������̎d���\�̖͂��ȑO�ɉ����̕���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��u�q�����v�ł���B�f�X�N�ł�����A�d���̎ז��ɂȂ�q���M�����O�����ɂɂ�������F���ƕ]���̕��@�_����������Ȃ�������A�����͎q���̂��킳��邾���ł���B �����ł��e�i��j�Ǝq���J�������ɏ_�炩�����邩�A�����ł���B 6.������A�A�O�l�X�I �e�j �A�O�l�X�E�`�����͑�_�ł��B�d����ɐԂ�V��A��Ă����̂ł�����B�d�����ƒ�����������Ă��܂����Ƃ��邵�����������ڗ����܂��B�ӊO�ƊȒP�ɂł��邱�ƂȂ̂�������܂���B���̃X�C�b�`�̐芷�������̖�肩������܂���B �s�����ł��B���������ɕ��������܂��B ������������܂��B������Ă��������B

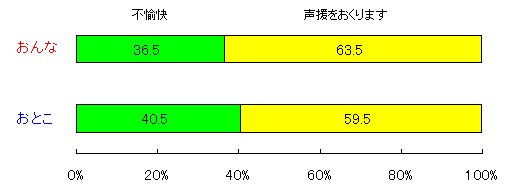

�u�A�O�l�X�撣��v�̕��������x�����ɂȂ��Ă���B�����͂U�R�D�T�����A�j���͂T�X�D�T�����A�A�O�l�X�撣��Ɛ����𑗂��Ă���B����́A�ᔻ�̃�������ѐ^���q�̈ӌ��Ƃ͈قȂ������ʂɂȂ��Ă���B���ʂ̐l�̓A�O�l�X�x���ł���B ������q�����ł͂��邪�A�W�F���_�[�ɂ�鑊��͂Ȃ��A�����͂���Ȃ�ɃA�O�l�X���x�����Ă���A��L5�́s�g�D�Ǝq���t�ɂ�����]���Ƃ͖����������ʂɂȂ��Ă���B5�ł́A�u�d���͂���ȂɊÂ��Ȃ��B�d���͎d�����v�Ƃ����咣�������̓����I�ȌX���ł���̂ɁA�����ł͒j���Ɠ����悤�ɁA�u�A�O�l�X�ɐ����𑗂��Ă���v�B���̖����͂ǂ̂悤�ɉ��߂���悢�̂��B �����őΏۃT���v�����u�����v�Ɍ��肵�āA5�́s�g�D�Ǝq���t��6�́s�A�O�l�X�t�̃N���X�\���݂�ƁA���̂悤�ɔ��ɖ��m�ȊW���\���Ă���B

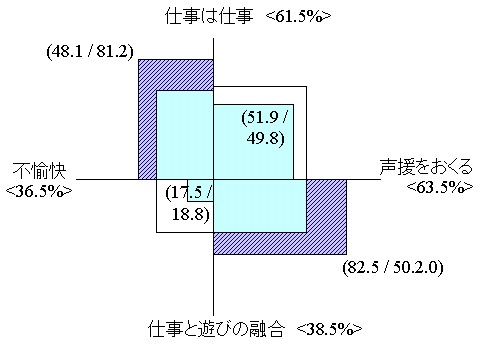

�����ł́A�u�d���͎d�����v�Ǝq���Ƒg�D�̗Z���ɔ����Ă��鏗���́A�͂�����ƃA�O�l�X�̍s���Ɂu�s�������v��\�����Ă��邵�A�ΏƓI�Ɂu�d���ƗV�т̗Z�������V�����g�D�v�Ɋ��҂���B�����́A�����A�O�l�X�Ɂu�����𑗂��Ă���v�B���̂悤�ɁA�����ɂ��āA�j���Ƃ̔�r�ł͈ꌩ���������X���������Ă͂��Ă��A���̎��Ԃ��ڍׂɂ݂�A�g�D�Ǝq���̊W�ɂ��Ĕ[���ł���X�������Ăɂłł��邱�Ƃ�������B �q���Ƒg�D�̖��́A�ƒ�Ƒg�D�̋��E�����u���m�i���Łj�ɂ��邩�A����Ƃ��t�@�W�[�i�_�炩���j�ɂ��邩�v�Ƃ������ł���B���E�������m�ł���قǁA�j�Ƒ��̐��E�ɂȂ�A�t�@�W�[�ɂ���قǁA�E�j�Ƒ��i���q�Ƒ��j�����i�W����B����ł́A���E���ɂ��āA�j�����͑g�D�̋��łȋ��E���ɌŎ����Ȃ���A�Ƒ��̋��E����������Ƃ��ĎO���㓯������]����헪���Ƃ�A���ɁA�����͊j�Ƒ��̋��E������������Ǝ��Ȃ���i�q���ɂ́A��e���K�v���I�j�A�g�D�ւ̐i�o�i�g�D�̋��E���̃t�@�W�[���j����]���Ă���B���҂Ƃ��A�����̃e���g���[�ɂ��Ă͋��E�������łɂ��Ȃ���A����̃e���g���[�ɂ͋��E���̃t�@�W�[�������߂�Ƃ������������s�������Ă���B���̖����ɗ��҂��C�Â��A���E�������g�D���j�Ƒ��������Ƀt�@�W�[�ɂ��邱�Ƃ�I������Ƃ��A�j�Ƒ��ł͂Ȃ��V�����Ƒ��ւ̓W�]���J���悤�B ���������ꂪ���z�I�ȉƑ��Ȃ̂��ǂ����A�͂܂�������Ȃ��B 7.�ݑ�Ζ��̃S�[���f���E�h���[�� �f�j �ݑ�Ζ��Ƃ����̂�����܂��B���̏�Љ�ł��B���낻��n���݂����ȒʋΗ�ԂɎE����āA�{���{���ɂȂ��ďo���邱�Ƃُ̈킳�����ׂ��ł��B��͎�����I�t�B�X�ɕς��Ă���܂��B�q���̂��ŁA�[���d�����ł��鎞���܂����ɔ����Ă��܂��B��͏������~���܂��B �q���͎d�����ז����邾���ŁA�����I�Ȏd���Ȃǂł��܂���B������ݑ�Ζ��͖�����ł��B �q���̎ז��͎����ł��B��������e����Ƃ��납��A�d���z���邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł��B

���Љ�́A�Ȃ������I�ɕb�ǂ݂��n�߂Ă���B ���܁A�Y�ƎЉ���x���Ă������܂��܂ȎЉ�\�����傫���ϓ����Ă���B�Ζ��`�Ԃ̕ω��́A���̈�̒���ł���B�T�e���C�g�E�I�t�B�X���͂��߁A�Ζ��`�Ԃ͑��l�ȕ�������͍�����Ă���B���̂Ȃ��ł��ݑ�Ζ��̖��́A�g�D�Ɖƒ�̋��E������C�Ƀt�@�W�[�������鎎�݂Ƃ��āA�V�������Љ�Ɍ����Ă̖��͂Â���̖ڋʂɂȂ��Ă���B ���̂悤�ȍݑ�Ζ��̖����A�����ł͋������}����Ă���B�W�F���_�[�ɊW�Ȃ��A�V�S���̐l���u�q�����ז����Ă��A�����ł͂Ȃ����A�q�������ł��낿��낵�Ă��d���͂ł�����̂����A���ꂪ���R�Ȃ̂��v�Ƃ����ӌ��ɋ������Ă���B���Љ�Ƃ��������̂��Ƃł́A�g�D�ω����O��Ƃ���Ă��邽�߂��A�g�D�Ǝq���̊W���t�@�W�[�ł����Ă����������Ȃ��A�ƔF������Ă���B �������ݑ�Ζ��̖��́A�����̊�Ɛ�m�ɂƂ��Ă͈����̂͂��ł���B�����́A�Ȃ�ł���������A��ЂɂłĂ����āA�݂�Ȃƈꏏ�ɂ��Ȃ��ƈ��S�ł��Ȃ���Ɛ�m�ł���B�Ȃ��Ȃ�A������Ɛ�m�͊����g�D�̊Ǘ����o�c�@�\�ɑg�ݍ��܂�Ă͂��߂Ĕ\�͂������ł���l�X������ł���B�����ɂƂ��āA��Ђɂ݂�Ȃ��ꏏ�ɂ��邱�Ƃ��g�D�̓����ɂ͕s���ȋV���Ȃ̂ł���B�N�����Ȃ��Ƃ���ł́A�n�ʂ͋ł���B�n�ʂ����������̂́A�f�X�N���Ȃ�ׂ�����������ׁA�����̃g�b�v�̍����l�����鋣�����݂���Ƃ��ł���B�Ƃ���ƁA�ʋΒn���́A�n�ʊl�������̃X�^�[�g���C���Ƃ��ďd�v�ȈӖ��������Ă���Ɖ��߂ł���B�܂��͒ʋΒn���𖡂키�Ȃ��ŁA�����̏o���ւ̖����A�u����Ȓn�������������������オ�邼�I�v�Ƃ����o�l�ƂȂ��āA�������ւ̊K�i��������݂����̂ł���B�ʋΒn���́u�g�D�̍ő�̉ۑ�͊Ǘ����o�c�̖��ł���v�Ƃ������b�Z�[�W����������œK�ȏ�ł���B���������Ċ�Ɛ�m�́A�ʋΒn�������u��������Ǘ����Ď���ɂ�����������ƒn�����v�ƌ����͂��ł���B ���Љ�̓����ɂ���āA�ʋΒn������������A�ݑ�Ζ����\�ɂȂ��Ă��A�g�D�̊�{�\�����ˑR�Ƃ��āu�Ǘ����o�c�@�\�D��v�ɂ���Ƃ�����A�ݑ�Ζ��͑��ۂƓ��`�ł���A�ݑ�Ζ��҂��������邾���ł���B�Ȃ��Ȃ�A�����ł̍ݑ�Ζ��҂͑g�D�̒��S����e���o���ꂽ���ӂɈʒu����P�Ȃ閳�p�ȑg�D�l������ł���B�ݑ�Ζ����V�����Ζ��`�ԂƂ��ĈӖ������ɂ́A�ݑ�Ζ��҂��u�Ǘ����o�c�v�̊W������̋������Ƃ邱�Ƃ��ł��A�����ɂƂ��Ắs�����n��t���g�D�ۑ�Ƃ��ďd�v�ł���Ƃ����F�����ł���ꍇ�ł���B���̂Ƃ��A�����̓r�W�l�X�}���Ƃ��������A�w�A�[�L�e�N�g�x�ł���A�ݑ�Ζ��̉ƒ�̓I�t�B�X�ł͂Ȃ��w���H�[�x�ł���B�ƒ낪���H�[�ɂȂ�A�����ō�Ƃ���g�D�l���A�[�L�e�N�g�Ǝ��ȔF�m���A�����ł̎d�����Ǘ��Ɩ��ł͂Ȃ��n����ł���Ƃ��A�ݑ�Ζ��͊����̑g�D����E�炵�ĐV�����g�D�`�Ԃ������Ƃ����悤�B���̂悤�ȓW�J�́A���Љ�̓�����O��ɂ��Ă͂��߂ĉ\�Ȃ��Ƃł���B 8.��v�̋t�]���鐢�E �g�j���̍ہA��v�̐��E���l���邱�Ƃɂ��܂��傤�B�j���ƒ�ɓ����āA�����O�Ŏd������p�^�[���͂ǂ��ł����B �v�w�Ԃł̍��ӂ�����A���܂�Ȃ��B�V�����\�������҂ł��������B ����ł́A���܂܂łƑS���ς��Ȃ��B���҂����ɓ����A���ɉƂ���邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂��B�����ł́A�̎����͂Ȃ��B

�ӊO�ƁA����ȃp�^�[����������������Ȃ��A�Ə�k�������l�������������܂��B�j���͂V�O�D�P������v�̐��E�ɂ́u�V�����\�������邩������Ȃ��v�Ƌ������A�������T�X�D�V�����u������A������Ȃ��v�ƂƂڂ��܂��B �������̃p�^�[���́A�j������サ�������ŁA���̓_�����O����A�Y�ƎЉ�V�X�e���Ƃ��Ă͂Ȃ��ω��͂Ȃ��B���O���ꂽ�W�F���_�[�����Ȃ̂��A�Ƃ����ӌ�������킯�ł͂Ȃ����A�����Ŏ咣�������w�����I�ō����I�ȁs���������������t�̎Y�ƎЉ�̊�{�I�ȃV�X�e���x�ɂ͕ω����Ȃ��̂ŁA���̂�����ł́A����̎Љ�\���ɂ͂Ȃ��ω��͋N��Ȃ��B���F�����ł̕ω��́A�L�����A�E�[�}�����A�u�����҂�����A���Ȃ��͉Ƃ̂Ȃ��Ŋ撣���Ă��������v�Ƃ����A�������D���ȒU�߂͊��ő䏊�ɔ��ł��������̂��Ƃł���B����͎d���D���ȕv�Ɨ����D���ȍȂƂ̊W���W�F���_�[�����t�]�����������̂��Ƃł���B�����ł́A��Ƃ̔��z�͉�������A�D���������邢�͑�������̎��_�ŁA�ǂ��炩���O�œ����A���c�聄���������A�Ƃ����������S���v�w�Ԃō��ӂ��ꂽ�����ł���B�Ⴄ���Ƃ́A���ɓ���j�����u�C�y��������Ȃ����A�ƒ���ł͎�҂̒n�ʂɗ��������i�o�ϓI�ɍȂɈˑ����A�Ȃɗ{���Ă��炤�j���Ƃ��o�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������~�ω��ɋ��e�I�ł��肤�邩�A�Ƃ������Ƃł���B�������S�͂��̈Ӗ��ł́u�O�Ɠ��v�̋@�\�I�ȊW�ł����Ȃ����A���̕⑫�Ƃ��āu��Ɖ��v�̊W��������Ă���A���̌��ʁu�O����œ������v�Ƃ����֘A�����Öق̗��ɑz�肳��Ă���̂ŁA��v�ɂȂ�ɂ́A�S���I�ɃN���A�[���Ȃ���Ȃ�Ȃ������n�[�h���������B���ꂳ���N���A�[�ł���A��v�̋t�]���ꂽ���E���A����Ȃ�ɋ��S�n�̂悢���̂Ȃ̂�������Ȃ��B �������A���S�n�������Ƃ�����A��w�������Ȃ�������ɂȂ��Ďd������������̂��A������Ȃ��B�D��Ō��Ȑ��E�ɓ��邨������͂��Ȃ����̂ł���B �����Ńf�[�^�̌��ʂ��ēx�݂�B�����͂S�O�D�R�����A��w�Ǝ�v�̕ϊ��ɉR���݂āA�u����ł́A���܂܂łƑS���ς��Ȃ��B���҂����ɓ����A���ɉƂ���邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂��B�����i��v�̐��E�j�ł́A�̎����͂Ȃ��v�Ɣ������Ă���B�j���͂Q�O�D�X���̎x���ɂ����Ȃ��B���̃W�F���_�[�ɂ��X�R�A�̈Ⴂ�́A1�������ł͗L�ӂȑ��ւ͂Ȃ����A2�D5�������ł͗L�ӂł���B���̒��x�̔F���E�]���Ƃ��Ăł͂��邪�A�����́A�t�]���ꂽ��v�̐��E�ɂ������Ēj���̂悤�ɂ͊Â������݂Ă͂��Ȃ��B�e���r�h���}�̃R���f�B�Ȃ�A�������낻���ł��܂���邪�A����ȏ�̃��A���e�B����v�̐��E�ɕ`�����Ƃɂ́A�ޏ������͎�̒�R��������Ă���B �ޏ������́A�u��w�̐��E�͋��S�n�������킯�ł͂Ȃ��v�A�u�����Ƃ������낢���E���O�ɂ͂���͂����v�Ǝv���Ă���B���ꂪ���z���ǂ����́A���ۂɂ���Ă݂Ȃ���Ε�����Ȃ��ł͂Ȃ����A�Ǝv���Ă���B�ޏ������́A�������S�̐��E����̃e�C�N�I�t�����҂��Ă���B����͊j�Ƒ��̐��x�����ۂ��邱�Ƃł���A�Y�ƎЉ�̃g���b�N�ɂ������āhNO�h�Ƃ������Ƃł���B�ޏ������́A�����܂ŗ��Ă���B �D�������̖��ł͂Ȃ��A�s���x�t�Ƃ��āu�O�œ����ȂƁA�Ƃ����v�v�Ƃ����W������������A�ǂ�����̂ł��낤���B���S�ɋt�]��������������A�N�������F�߂�̂��낤���A�N���������Ԃ̂��낤���B���Ԃ̂悤�Ȋ��S�ɋt�]�����������҂���l�͊F���ɋ߂��̂ł͂Ȃ��낤���B�Ƃ���A��v�̐��E�́A��w�̐��E�ɉ�������G�߂��������߂̉��_��ɂ����Ȃ����ƂɂȂ�B ���x�����ł͂Ȃ��A�D�������̎����Ŗ��������͂����Ă���Ƃ��A�N�����̍���d�|�����̂��A���悭���ɂ߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Ƃǂ����ŏ��Ă���z������͂��ł���B 9.�ْf�����v�w�̖����F �������̑�l�炵�� �h�j �����Ō�ɂȂ�ƁA�j�͉�������g���܂��B�u���i���O�j�̎d���Ȃ�āA�j�i���j�̎d���ɔ�ׂ�́A�����������ƂȂ����A���������̒��x�̋����ʼnƑ����{����̂���v�Ƃ��܂��B�ǂ�������悢�̂ł��傤�B ���ɒj�̖{�����ł܂����B�������o�傷�ׂ��ł��傤�B ���ɏ����d�����~�߂鎞�����܂����B�����l���ł́A���ɂ͑Ë����邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł��B

����̋��҂��v�w�iDINKS�Ȃ�āA����ꂽ���t�͂����ł͎g���Ȃ��I�j�ɂ������錻���I�ȕ]�����ǂ̂悤�Ȃ��̂��A�����̃f�[�^�ɂ͕\���Ă���B�W�F���_�[�ɂ�鍷�ق͂Ȃ��A�قڂV�O���O��̐l���u���ɏ����d�����~�߂鎞�������B�����l���ł͑Ë����邱�Ƃ��K�v���v�ƕ��m�������āA�Ȕ[�������Ă���B �u�j�͏������̂��v�ƁA�j�������ď����ǂ����Ŕ[�����Ă���̂ł͂Ȃ����B�ł����̔[���ɁA�����������䖝�ł��Ȃ��Ȃ�ƁA�v�w���܂ɂȂ�܂��B���R�́A���l�ɐ����ł��Ȃ��قǂ�����Ȃ����̂ł��B�O����݂�A�A�z�炵���āA�����錾�t�������͂��ł��B���ꂪ�A�q�ϓI�ɂ݂�A�Ƃ������Ӗ��ȗ���ł��B ���������܂���v�w�ɂƂ��ẮA���̌��ݓD�̑����́A�����������Ƃ��A���i�����������A�Ƃ��������ł͂Ȃ��A��������I�������ł�����܂���B �s�v�w�W�Ƃ��������W���ꎩ�̂��A�ْf�����ׂ��Ȃ̂��t�B�j�Ƒ��ɂ�����v�w�W���A���܂͑f���ɐM�����������Ĉ��S���Ĉێ��ł���悤�ȊW�ł͂Ȃ��B �Ȃ��炷��A�q���P�ɂ���Ζ��������Ƃ͎v������ǂ��A����ł͂��܂�ɂ��`���I�����Ď����̃v���C�h�������Ȃ����A�O�ɖڂ�������ƁA�v�ɂ���������������Ă͂��Ⴎ�Ⴂ���ǂ����ڏ��ŁA����Ȕޏ������Ɉٗl�ȑ������ނ������ɂ��A�l���𗁂т��A�Ō�ɂ͂��ׂĂ������̖��͂ɉ�A���āA�L�b�`���E�h�����J�[�ɂȂ��Ă����B����Ȃǂ����悤���Ȃ��̂��A���́��Ȃ̍����ł���B���������ɂ́A�₷�炬���������Ȃ��B�����A�v����Ђɑ��肾�����u�Ԃ���A�s���Ƌ^�f���ϑz�ƍ������Ĉ�C�ɖc��ށB�N�����������̂ł��Ȃ��B�ȁi�����Ǝ�w�j�̍��Ƃ������������łɎ���x��̋L���Ȃ����Ȃ̂��B �v�́A�Ƃ����A���Ă͎Ⴉ�������߂Ɍ����Ɏd���ɑ���A���܂ł͎d���ɓ����邱�ƂŁA�ƒ�Ƃ��J�����낤���ĕۂ��A�ɂ�������炸�A�����Ȃ̂ɂ�����ꂽ���C�̋^�f�ɉ�����p�������Ȃ��܂ܖ��͂Ȕ��݂�Ԃ������ł���B����Ȋ�ł͍Ȃ̕s�������������邱�ƂȂǂ��肦�Ȃ��A�Ɗ�Ɋm�M���Ȃ���A���ꂵ���Ȃ��J�[�h���J��Ԃ��߂��邱�ƂŁA���R�̂Ȃ��������ȂɌ���Ƃ���B�P���Ɏd���Ŕ��Ă��邾���Ȃ̂ɁA���C�Ŕ��Ă���̂��ƌ������Ă��A�Ȃɔ��_����C�͂��玸���Ă��鎩���ɋC�Â��āA�v�͂�����R�Ƃ��邾���ł���B������v�Ƃ����������Z�ɂ��A�~���͂���܂���B�u�v�w�������v������ɂ́A����̋�C�͂��܂�ɂ��c���ł��B �����ŗ����Ƃ����J�[�h��������܂��B�ł��ȒP�ɏo���Ȃ��̂����̃J�[�h�ł��B��������A�v�������ނ́u�j���̂��Ȃ�āA��͂�R�������v�ƋC�Â��A�Ȃ������ޏ��́u�j�͂�͂�̂����̂��v�ƒm�邩��ł��B���ꂪ�������Ă���̂ŁA�����Ƃ��������S�O���܂��B�������Ă��K�����K���킯�ł͂Ȃ��A���Ƃ����͗����ł���܂łɂ͑�l�ɂȂ��Ă��邩��ł��B�l���Ȃ�āA����Ȃ��̂ł��B�ǂ����悤���Ȃ������A�����Ȃ�Ăł��Ȃ��ƕ������Ă��Ă����߂��Ȃ���肪�v�w�W�ɂ͎R�ς��Ă��܂��B������A�ł������łł��Ȃ��̂������ł��B����̂͊ȒP�ł����A������Ƃ����Ė��̉������ł����킯�ł͂���܂���B�˂ɖ����͂��܂Ƃ��܂��B �V�O���́A������������܂ܑË��̓���I�����đ�l�炵�������Ƃɂ��܂��B�����́A��l�̂����������邱�ƂŁA�����ɂȂ�炩�̌��������ċȈ��S���܂��B�����ɂƂ��āA�u���͎ア�v�̗���ɑË����邱�Ƃ��A�l���̍q�H������O�i������p�Ȃ̂ł���B ����ɂ������āA�}�C�i�[�ȂR�O���͂����I�������f����B�����̊o��ł��B�j�Ƒ����z���グ�Ă����s�^�ʖڂȕv�w�W�̉R�̉��Z�t�ɉs���k�o���������́A�L�b�`�����h�����J�[�ɂȂ�\���������A�v�w�������瓦���悤�ƌ��ӂ���B���̌�ɉ����N���邩������Ȃ��܂܁A���������邱�ƂɈӖ����݂��悤�Ƃ���B 10.�ƒ�ւ̗U�f �i�j�玙���Ǝ�����ςȂ��Ƃł��B�������߂����������A���������āA�ӂƁA�g�����d������߂悤���ȁh�A�Ǝv�����Ƃ�����ł��傤�B����ȏ����ɁA�ǂ̂悤�ȃA�h�o�C�X�����܂����B �d���͎~�߂Ă͂����Ȃ��A���ׂ̈ɂ����܂Ŋ撣�����̂��B ���̂ւ�ł������x�{�����炢���B�ƒ���ɂ��ׂ����B

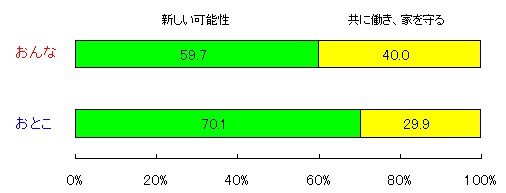

�����ł��W�F���_�[�ɊW�Ȃ��A�V�O���̐l���u�x�E���Ȃ����A�����ĉƒ���ɂ��܂��悤�v�Ɣ������Ă���B�u�ƒ���Ɂv�Ƃ́A�₳�����ɂ��ӂꂽ���������t�ł��B������j�������A��ꂽ��f���ɂȂ��ĉƒ�ɓ���Ȃ����A�Ƃ��A�h�p�C�X���Ă��܂��܂��B���́A�d�������ɂȂ�����A��ꂽ��A�����ʖڂ��Ǝv������A���ł��Ƃɓ����Ȃ����A��������Ώ��̍K�����҂��Ă��܂��A�Ƃ������b�Z�[�W��������������BGM�Ƃ��ė���Ă���B �����ɂ́A�j�Ə��̖����́������Ɠ������ւ̋����M�����݂��Ă���B�����ɂƂ��Ďd���͐��x�ł͂Ȃ��A�P�Ȃ�~�]�ł����Ȃ��B�D�������������A���̎d���ɂƂ��ďd�v�Ȏw�W�ł���A�d��������̂�������̂��A����͏��̕��C�ȐS��Ō��肳�����̂ɂ����Ȃ��B���̂悤�ɏ����̎d�����~�]�Ƃ��Ă̎d���ł��邩����A�����ɂ͊O�ł͓����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������x�i�Љ�I�R���e�N�X�g�j����̍S���͂Ȃ��A���������Ă����ɂ́u���Ƃ̒��ɖ߂��Ă����܂�Ȃ��v�Ƃ����Öق̗���������A����Ɍ����u�����͉Ƃ���邱�Ƃ��{�ł���A�O�ł̎d���͉Ǝ��̗]��̉ɂɂ�����̂��v�Ƃ������x�I�S�������ԈˑR�Ƃ��Đ��͂��ւ��Ă���B �j���́A�����̎d�����~�]�����̂��̂ł����Ȃ��ꍇ�A�����̐i�o�ɂ���Ď��������̃e���g���[�����Ƃ��N���ꂽ�Ƃ��Ă��A����͍\���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�P�Ȃ�ꎞ�I�Ȍ��ۂɂ����Ȃ��A�Ɖ��߂ł���̂ŁA�����͈��S���ď����̎d�����x�����A�ޏ���Ɋ��e�ȑԓx���������Ƃ��ł���B���̈��S���x����̂́A�u�O�͒j�ŁA���͏��Łv�̖��������Ɠ����̔��z�������ɂ������Ă��ˑR�����M�Ƃ��Ĉێ�����Ă��鎖���ł���B�j���́A���̎d���̓J���`���[�Z���^�[�ʂ��Ɠ����]�Ɋ������A�Ɖ�ǂł��邩����A�j�̑g�D�̋��E���͈ێ�����A�g�D���J�͂��܂܂Œʂ苭�ł��Ɗm�M���A���̊m�M�̗��Ԃ��Ƃ��āu���ɂ͉ƒ낪��Ԏ������Ă���v�ƌ������炷�B ����ɂ������āA�R�O���̃}�C�i�[�Ȑl�X�́u�d�����~�߂Ă͂����Ȃ��B���ׂ̈ɂ����܂Ŋ撣�����̂��v�Ǝd���ɔ�ꂽ�ޏ����܂��A�d���̌p�����A�h�o�C�X����B�����ł͏����̎d���́A�~�]�����Ƃ��Ă̎d���ł͂Ȃ��A���x�������߂����f�B�J���ȉ^���̎��_���瑨�����Ă���B�u��ꂽ����~�߂��v�ł́A���̎d���͂��܂ł����Ă��j���ƑΓ��Ȓn�ʂ��l�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�u����͎̂����ł���v�ƌ��f�����Ƃ��A�����̎d���͒j�炵���ɐڋ߂���B������撣�낤�A�Ƃ������b�Z�[�W�ɂ́A�j���̖����̕��������_����z�肵�悤�Ƃ���ӋC���݂���������B�u�j�炵�����g�D���O�Ȃ��Ɖ��v�����āu���炵�����ƒ끁���Ȃ��Ɖ��v�Ƃ��������̘_���������ł͖�������A�g�D�Ɖƒ�̋��E�����t�@�W�[�Ȃ��̂ɂ��邱�ƂŐV�����g�D�Ɖƒ�̂������͍����鎋�_���A�s�[������Ă���B (B)���A���Y�������f�B�J���Y���F ��h����h�Ɓh�قǂ��h�� �������Ǝq���A������㩂Ɖ����ɂ���10���ڂ̊֘A���𐔗ʉ��V�ނɂ���ĕ��͂���ƁA���̂悤�ɂȂ�B

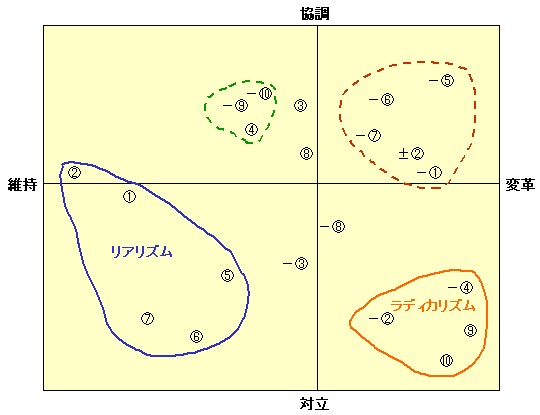

�����ł́A����2�����ݒ肳��A����ɂ���2���̉��߂���2�̏d�v�ȃN���X�^�[�i�����ăX�P�[���j��ݒ肷��B �ia�j�h�ێ��h�Ɓh�ϊv�h ���̎��́A�Y�ƎЉ���x����g�D�Ɖƒ�́s�����Ɠ����t�̔��z�ɂ������āA������u�ێ��v���悤�Ƃ��錻���I�Ë��̕����ƁA���ɂ��̔��z�ɔ������āA�����ϋɓI�Ɂu�ϊv�i�u���[�N�X���[�j�v���Ă������Ƃ���A�V�����Z���I�Ȕ��z���d����������Ƃ̑ΏƐ��ł���B�O�҂͌��݂̎Y�ƎЉ�̘_���i�������E�������E���Y���j���x����������ł���A��҂͏��Љ�̓����ɂ���Ď����\���������������ł���B �ib�j�h�Η��h�Ɓh�����h ���̎��́A�Y�ƎЉ�̘_�����ێ�����ɂ���ϊv����ɂ���A�u�Η��I�v�Ȏ��_�Ŏ咣���邩�A����Ƃ��u�����I�v�Ȏ��_�Ŏ咣���邩�A�Ƃ����ΏƐ��ł���B�Η��I�ȏꍇ�ɂ́A�{��┽����S�ʂɂ����Ĕ�������p�����d������邵�A���ɋ����I�ȏꍇ�ɂ́A������ݍ��ފ��e����D�������d������Ă���B�ic�j�N���X�^�[1�F ���A���Y���i�����A���Y���E�X�P�[���j ���̃N���X�^�[�́w���A���Y���x�ł���A����5�̑I��������\�������B 1.��������㩁� �x������B�����̏d�����ł��Ȃ� 2.���d���̑㏞�� ���̒ʂ肾�B�]���ɂȂ邱�Ƃ̑����m��ׂ��� 3.������Ȃ̎㖡�� �d���͊Â��Ȃ��B�d���͎d���� 4.���撣��A�A�O�l�X�� �s�����B���������ɕ������� 5.���ݑ�Ζ��� �q���͎d���̎ז�������A�ݑ�Ζ��Ō����I�Ȏd���͂ł��Ȃ� ����́A�Y�ƎЉ���\������g�D�Ɗj�Ƒ��̋@�\�I�ȕ����Ɠ����̃��J�j�Y���������I�Ȃ��̂Ǝx�����A��������̈�E�ɂ������Ă͌������ᔻ�I�Ȉӌ���\�����A�u�����͂���ȂɊÂ��Ȃ��A���Ղȗ��z�_�������Ăق����Ȃ��v�Ƃ����p����N���ɂ��Ă���N���X�^�[�ł���B������A���̃N���X�^�[���w���A���Y���x�ƌĂԁB �u���������珗���͉�Ђ��~�߂Đ�Ǝ�w�ɂȂ�Ȃ����v�u�������d���𑱂������̂Ȃ�A������f�O���Ȃ����v�u�d���͒j������q�������E������A�q������Ă��āA�q���̐��b�����Ȃ���Ў�ԂɎd��������Ȃ�ċ�����Ȃ��v�u������A�O�l�X�ɂ͕������v�u�ݑ�Ζ��Ȃ́A�q�����ז��Ő�������킯���Ȃ��v�Ƃ������Ƃł���B �����ł̎咣�́A�d���Ɛ����͂��̋�Ԃm�ɕ��������Ă͂��߂Č����I�ō����I�ɕ��������������ɂȂ�A�Ƃ��������Ɠ����̔��z�ł���B���̗��ꂩ�炷��A���Ƃ��u��C�̈����d����Ɏq������Ă��邱�ƂɁA��e�̃G�S�̖����ȊO�ɉ��̃����b�g������̂��v�Ƃ��u�A�O�l�X�̂悤�ȃC���`�L�Ȏŋ��ɁA���z�_���ƌ����Ď^������z�̋C���m��Ȃ��v�Ƃ����������ᔻ���W�J�����B ���݂��̗���́A���Ă̂悤�ɋ������M�ɂ݂��A���肪�ǂ�ȗ��z�_���������Ɨ]�T�������đΏ��ł���قǂ̃p���[�͂Ȃ��B��Ɖ��i��Ǝ�w�Ǝd���ɔM����������v�j�ɂ́A�傫�ȗh�炬���݂���B�����炱�̗���́A�����ɌŎ����悤�Ƃ���قǁA�Η�����_������ɂ����Ă�����s�{��Ɖ����t�̃|�[�Y��K�v�Ƃ���B�u���z�_��W�J����Ȃ�A���̂��߂̋�̓I�ȑΈĂ������Ă���Ȃ��Ǝ^�������˂�v�Ƃ����A���ĂȂ�l�����Ȃ��悤�ȁ��]�T�̂Ȃ��Ȕ�������������Ȃ��Ƃ���܂ŁA�ǂ��l�߂��Ă���B������A�����Ɠ{�肪�A�A�O�l�X�̂悤�Ȏ����ɂ͔��˓I�ɔ�яo���Ă���̂ł���B �����A���Y�����������{��Ɖ����́A���ʂƕ������Ă��Ȃ���A������ɂȂ��ĎY�ƎЉ�̃G�[�g�X�ɂ݂�Ȃ���悤�Ƃ���Ō�̂������̂悤���B���Ă͔�������Ă��邱�Ƃ��C�Â��Ȃ��قǁA�����ł��������A���Y���̃G�[�g�X���A���܂ł͂������瓦�������Ǝv���Ă��镪�����A��ɂ����ł�����Ƃ��Ă����������Ȃ��Ȃ��Ă���B���A���Y���ɂ��܌Ŏ����邱�Ƃ́A�����̏}���I�ȍs�ׂł���B ���ɁA���̃N���X�^�[��5�̑I��������w���A���Y���E�X�P�[���x���쐬����B����5�̑I�����ɂ����������Ă��邩�A�ɂ���āA�g�D�Ɗj�Ƒ��̕����Ɠ����̃��J�j�Y�������s�����I�ȗ���i���A���Y���j�t�ɂ�������x���̒��x��������B

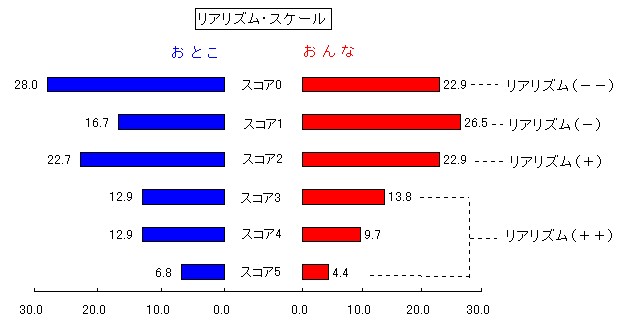

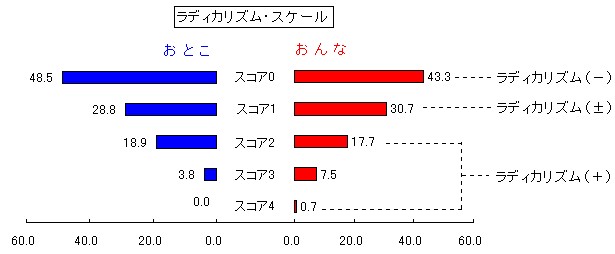

�X�R�A5�́A�u��������������A��Ǝ�w�ɂȂ�̂��K���ł���A�Ȃ܂������Ďd���Ɋ撣��Ȃ�Ă������Ƃ͐�Ɏ~�߂����������v�Ǝ咣����A�ō��̃��A���Y���x���������̂ł���B���ꂪ�A������s�j�̂������t�ł���B�j�炵���j�����́A���������i�������q�����������j�����O�œ������Ƃɂ͏��ɓI�ȑԓx���Ƃ���̂ł���B�u�����͂��̂悤�ɏd�������̂��v�̉Ȕ��������̎��Ȑ������̘_���ł���B������w���A���Y���̈З́i�j�̏���j�x�ƌĂԁB �X�R�A5�́A�j���łU�D�W���A�����ł͂킸���S�D�S���ł���B���Ƀ}�C�i�[�ȗ���ł����Ȃ����Ƃ�������B���������̌�����`�҂ł��邱�Ƃ́A�������S�Ɏ������Ȃ̂��낤�B�s���̍K���́A�����Ǝq�����t�Ƃ������z��f���ɐM����l�́A�Ⴂ�j�����Ă��ׂĂ̏����ɁA�������܂���B �����ȃ��A���X�g�ł͂Ȃ��A�������A���Y���̈З͂𔖂߂��X�R�A4�̐l�ɂȂ�ƁA�����łX�D�V���A�j���łP�Q�D�X���ɂȂ�B����ɔ��߂ăX�R�A3�ɂȂ�ƁA�����łP�R�D�W���A�j���łP�Q�D�X���ł���B���̐����́A�\�z�ȏ�ɒႢ�B�����ŁA����3�̃X�R�A�i�X�R�A3�C4�C5�j���܂Ƃ߂āA�u���A���Y���{�{�v�Ƃ���B ���A���Y���̈З͂��}���ɐ��ނ��Ă��鎖�����A���̂悤�ȃf�[�^���琄�������B�������j���́u�N�͖l�̗ǂ��p�[�g�i�[���v�Ƃ����Ì��ɂ̂����āA��Ǝ�w�̖��������������Ă����������̗��j�́A���ܑ傫���]�����悤�Ƃ��Ă���B �ΏƓI�ɁA�X�R�A0�͏����łQ�Q�D�X���A�j���łQ�W�D0���Ƒ����A�܂��X�R�A1�͏����łQ�U�D�T���A�j���łP�U�D�V���ɂȂ��Ă���B�����ł̓W�F���_�[�ɊW�Ȃ��A���A���Y���i�j�̏���j�ɂ������āA�͂�����hNO�h���錾����Ă���B ���A���Y�������ۂ��鏗���������炷��A�u������������Ƃ����āA�Ȃ�Ŏd�����~�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂�I�v�ł���A�u�d���𑱂������Ȃ�A������q����f�O����Ȃ�āA�N������ȋY���������Ă�̂�v�ƂǂȂ�A�u�d����͒j�̐��E������A�q���Â�͑ʖڂ��A�Ȃ�āA�ÏL���g�D�ɂ����݂��Ă�j�ǂ�������Ȃ��ƌ����̂�v�Ƃ���G�X�J���[�g���A�Ō�͏��Љ�̍ݑ�Ζ��̖��ɂӂ�āu�����Ȃ�����A�d���͂��₷���Ȃ��B�d�����Ǝ����ꏏ������v�ƌ�����܂��B�w���A���Y���Ƃ������āA�j�����͏���Ȍ����������āA�h����͏d�����h�Ƃ������A����Ȃɏd�����Ȃ�A�ア���ł͂Ȃ��A痂����������������������̂��B����Ȓj�̃g���b�N���x����Ă͂Ȃ�Ȃ��x�ƁA�ޏ������͌������Η��I�Ȕ��������܂��B �@�����܂ł̓x���́A�g�D�ɐ�����j�����ɂ͂���܂���B�id�j�N���X�^�[2�F���f�C�J���Y���i�����f�C�J���Y���E�X�P�[���j ���̃N���X�^�[�́w���f�B�J���Y���x�ł���A����4�̑I��������\�������B -2���d���̑㏞�� �q���������Ƃ͒f�O���悤�BDINKS�ł悩�낤 -4���s���̑Ӗ��� �q���ɂ͎q���̐��E������B�e����łȂ��A�s���̎x�����K�v 9���ْf�����v�w�̖����� ���ɒj�̖{�����ł��B�������o�傷�ׂ� 10���ƒ�ւ̗U�f�� �d�����~�߂Ă͂����Ȃ��B���ׂ̈ɂ����܂œ��������̂� ����4�̑I�����̔w��ɂ���Ӗ��́A�O�ɂ������Ďd���̃`���l�������������A�������_�@�ɉƒ�Ƃ̊W�ŐV���������i��w�^�ȁ^�q�����a���������e�j��w�������A�����Ƃ��D��I�ɍl�����ׂ������͊O�I�Ȏd�������ł���A���Ȃ��Ƃ����̉ƒ���̖����݂̂�r���I�ɗD�悵�Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������[���ł���B ���̃��[���ɂ́A�u�q�����d���̎ז��Ȃ�A�q�����Y�ނ��Ƃ͌����f�O���悤�v�����āu���Ƃ��q���������Ă��A�e������Ƃ����Ăׂ�����q���Ɋ��Y���͎̂~�߂āA������Ƃ�����q�W�����悤�B���̂��߂ɂ́A�q���̓Ǝ��̐��E���ɂ��āA������x�������q�W�ȊO�̕��L���q���̃l�b�g���[�N��n��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�s�������̓_�ł��ׂ����Ƃ͎R�قǂ���v�Ƃ����ӂ��ɁA�q���ƕ�e�Ƃ̊W���A�V�����n�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����ӋC���݂�����B�����ł́A�]���̕�q�W�̂悤�Ɂu�q���̂��ׂĂ̂��Ƃ𗝉����Ă��邱�Ƃ���e�̋`���ł���A�q���̐��b�𑼐l�i�v�����܂ށj�ɂ͔C�����Ȃ��Ƃ����g�����������A���������Ďq���Ƃ̊W�ł͂��ׂĂɂ����ĕ�e�Ƃ̊W���D�悳���v�Ƃ����ׂ�����Ƃ����S���I�ŖӖړI�ȕ�q�W�ł͂Ȃ��A�����̎q���̊W�i���e�₫�傤�����Ƃ̉Ƒ��W�A�n���w�Z��F�l�Ƃ̎Ќ�I�ȊW�����čs���Ȃǂ̎Љ�Ƃ̃t�H�[�}���ȊW�j�̂Ȃ��̈�Ƃ��ĕ�q�W���ʒu�Â���������͍�����Ă���B��e�ł��邱�Ƃ̖������S���y�����Ȃ�������i�y���̋ɒv��DINKS�Ő����邱�Ƃ̌��f�j�A�d�������������q���Ƃ̊W���ێ����邱�Ƃ͕s�\�ł���A�Ƃ����V�����e�q�W�̃��[���Â��肪���Ȃ̂ł���B���������Ă��̐V�������[���ɗ����������Ȃ��v�ɂ́A�ޏ������͗������o�傷�邵�A�����܂ł����d�������鏗�ł��邱�Ɓ��ɂ�����葱����̂ł���B ���̂悤�ȃ��[�����x������N���X�^�[���w���f�B�J���Y���x�ƌĂԁB���f�B�J���Y���́A�j�Ƒ��ɂ������Ɖ��̃V���{���ł����e�̖����ɍ����I�Ȕᔻ�̂܂Ȃ����������A�j�Ƒ��̍\������邪�����Ƃ��S�O���Ȃ��������������B�s����������v�ɂ͗������A�q���ɂ͎Y�܂Ȃ����R���A�Y�ꂽ�q���ɂ͕�e���痣�ꂽ���R���A�����čs���̎x�����t�ƁA���f�C�J���Y���͊����̕�q�W�ł͑z��ł��Ȃ��V�������e�𓊂�����ł���B �u�j�Ƒ����x���Ă����w�O�Ɠ��̐_�b�x�ɁA���낻�떋�����낵�Ă������̂ł͂Ȃ����B�����j���A������̂��Ƃ����ł��Ȃ��s���l�Ƃ������i�t����������āA������x�����̂���ׂ��p��₢�����Ă݂Ă������̂ł͂Ȃ����B���͎�w�i�ȁ^��j�����ł͂Ȃ����A�j�ɂ͎d�������Ȃ��킯�ł͂Ȃ��낤�v�Ƃ������b�Z�[�W���A���f�B�J���Y���ɂ͉B����Ă���B�j�Ƒ��Ƒg�D�Ƃ������łȘg���J���čl���鎞���ɂ��Ă���A�Ƃ����F�����A���f�B�J���Y���ɂ͂���B����͎Y�ƎЉ�̘_���i�����Ɠ����̎Љ�I���J�j�Y���ƁA����𐳓�������s�^�ʖڂɁA���ʂȂ��A�䖝���āA�傫���t�̃G�[�g�X�j�̎��������A�j�Ƒ��Ƃ����e�̕�������˂��������Ƃ��邵�������Ȑ헪�I�v�l�ł���B�������N���A���̎d�|���l�Ȃ̂��A�܂�������Ȃ��B ���ɁA���̃N���X�^�[��4�̑I��������w���f�B�J���Y���E�X�P�[���x���쐬����B����4�̑I�����ɂ����������Ă��邩�A�ɂ���āA���܂܂ł̑g�D�Ɗj�Ƒ��̋��E�̋��łŖ��m�Șg���J���s�_�炩�������ăt�@�W�[�Ȃ��̂ɕϊ����邱�Ƃւ̋����i���f�B�J���Y���j�t�̒��x��������B

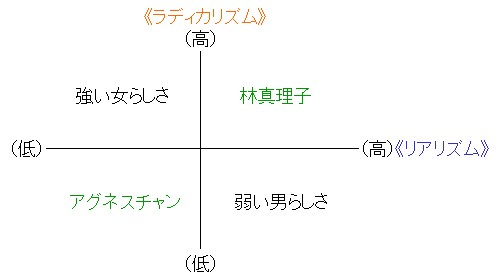

�����Ƃ����f�B�J���ȃX�R�A4�́A�����łO�D�V���ŁA�j���͂O���ł���A�X�R�A3���݂Ă��A�����łV�D�T���A�j���ł͂܂��킸���R�D�W���ł���B�������琄������ƁA�w�N���܂������܂ł̓��f�B�J���ɂȂ�Ȃ��x�Ƃ������_�ɂȂ�B���������Ă��̂�����ł́A�܂��j�Ƒ��̐_�b�͑����\�ł���B�����ƎY�܂Ȃ����R�́A�����ɂƂ��Ă��A��D�Ƃ��Ďg���ɂ͂܂��댯������J�[�h�Ȃ̂ł���B �X�R�A2�ɂȂ��āA����Ə����łP�V�D�V���A�j���łP�W�D�X���܂łɏ㏸����B�����ŃX�R�A2�A3�A4�𑫂��āA���f�C�J���Y���i�{�j���쐬����ƁA�����łQ�T�D�X���ƂȂ���4����1�ɓ��B����B�������j���͂܂��Q�Q�D�V���ɂ����Ȃ��B �ΏƓI�ɁA�X�R�A0�Ƃ������f�C�J���Y���i�|�j���݂�ƁA�j���͂��ɂS�W�D�T���ɂ��B���A�������S�R�D�R���ɂ܂ŒB���Ă���B���f�B�J���Y����������������Ă���A�������悭������B�吨�́A�܂��j�Ƒ��̋��łȘg���J���ɂ������A�Ƃ����M�O�������Ă���B �j�Ƒ��̐_�b�ɂ����邱�Ƃ̐S�n�D�����A���邸��Ƃ��ۂꗎ���n�߂Ă���̂ɁA�����̐l�́A�܂��C�Â��ʂӂ�����Ċj�Ƒ��̎ŋ��ɂ̂낤�Ƃ��Ă���B�ł��g���J�̌��z�J�[�h�́A�����ƎY�܂Ȃ����R�̊댯�ȃJ�[�h��r���ł���قǂ̈З͂͂����Ă���悤���B�������邱�Ƃœ�������S�́A�j��댯�����A���Ԃ��݂��邾���ɋ�������₷���̂ł��낤���B����Ƃ��j�Ƒ��͂܂��[���ɈЗ͂��ւ��قǂ̃p���[�����ۂɉ������Ă���̂��낤���B �X�R�A1�Ƃ������f�B�J���Y���i�}�j�́A�����łR�O�D�V���A�j���łQ�W�D�W���ɒB���Ă���B4�̊댯�ȑI�����̂����A�킸����̃J�[�h������ǂ������Ă��܂��������ȉ����Ɨh�炬���A�����ɂ͂���̂��낤���B���f�B�J���Y���i�|�j�̂悤�ɂ͌���̊j�Ƒ��Ɉ����Ƃ͂��Ă����Ȃ��A�u�������������A����ǂ��ꂪ���Ȃ̂��A�܂�������Ȃ��v�Ƃ����v��������̂��낤�B����������Ȃ���A���̖�����T�����Ȃ��邱�Ƃ��Ȃ��A�������s�j�Ƒ��̘g���J�ӎ��I�ɉ����ɂ�����t�s�ׂɂł�Ƃ�����_���������ɂ͗\�������B �ie�j�A�O�l�X�E�ј_�� ���A���Y���E�X�P�[���ƃ��f�B�J���Y���E�X�P�[���𗘗p���āA�A�O�l�X�E�ј_������ǂ��悤�B��ʓI�ɂ́A�ѐ^���q�͒j���I�ŕێ�I�Ȍ����ŁA�A�O�l�X�͏����I�ł������v�V�I�ȗ�������H���Ă���A�Ƃ�����ۂ��������A�����ł�2�̃X�P�[���ɗ��҂̌������ʒu�Â���ƁA��ʓI�Ȉ�ۂƂ͈قȂ������ʂɂȂ�B

��}�Ɏ����悤�ɁA�����̑g�D�ɐ�����s�����j�炵���j�t�́A�u�������A���Y���ƒႢ���f�B�J���Y���v�ɋ�������͂��ł���B�����́A�u�����́A����������ƒ�ɓ���A��Ǝ�w�ɂȂ�A�O�Ŋ撣��v�������ĉƂ̓�����������Ǝ��悢�B�q�����Y�܂Ȃ����R�Ƃ������̃J�[�h�������Ƃ������댯�ȍl���͋����T�ނׂ��ł���v�Ɗm�M���Ă���B�����ɂ͑g�D�Ɗj�Ƒ��̕����Ɠ����ւ̋����M������A�O�Ŏd���Ɋ撣���j�ɂ́A�Ƃ̓����ƂɎ�鏗���s���ł���A2�l���Z�b�g�ɂȂ��Ă͂��߂Ċj�Ƒ��̈ێ��Ƒ����͂��肤��A�Ƃ����w��������̃g���b�N�x�������B�ꂷ��B ����ɂ������āA�����̒j���S�̑g�D�ɔ����ƌ�������I���Ɏ����s�������炵�����t�́A�ΏƓI�Ɂu�Ⴂ���A���Y���ƍ������f�B�J���Y���v��M��B���ꂪ60�N��̓������u�����̐������ł���B�ޏ������́A�u�j�����͌����̏d�����������āA���ɑς��邱�Ƃ�����A�n���ȏ��͂����^�ɎA�Â��ɗ}�����ꂽ�܂ܒj�ǂ��Ɏd���邱�ƂɊ���A�Ǝ��ƈ玙�ɖZ�E����邱�Ƃ����̐��b�ゾ�ƌ�����Ď���ł����A���ǂ͒j�������������b��̂���d���l��������v���Ƃɚq�f����B�d�������ւ̒�R�ƁA���f�B�J���ȕϊv�ӎ��́A�������̐������������B���ꂪ60�N��Ƃ����j�ւ̑Η��m�ɂ������̗��j�̂P�y�[�W�ł���B�J�E���^�[�E�J���`���[�ɂ́A�������������ݍ���ł���B ����2�̑Η��}���́A�e�Ղɗ����\�ł���B�j�Ə����A�Y�ƎЉ�̑g�D�Ɗj�Ƒ��̋��E�i�g���J�j���߂����āA���̈ێ������ɖ���q����j�ƕϊv�p���ɖ���q���鏗�Ƃɕ��āA�z�b�g�Ȑ킢���J�n�����̂��A�S�[���f��60's�ł������B�Η��͑S�ʓI�ł����������ɁA�ǂ���̖����ɂȂ邩���݊G��˂������A"�˘f���y���J��"�����������͂��ł���B ���̂悤�ȑΗ��}���ɂ������āA���A�O�l�X�E�ј_�����̐}���͊�ɘc��ł���B����́A���̐��E�̐��n�Ƒ��l���̌��ʐ����������R���ł��邾���ɁA�W�F���_�[�Ƃ͈قȂ����V����������N���Ă���B �A�O�l�X�́A�u�Ⴂ���A���Y���v�Ɓu�Ⴂ���f�B�J���Y���v���咣���Ă���B�����̏d����m��Ƃ����j����̎w�߂ɂ́A�Â��ɒ�R���āA��������Ǝq�����d����ɂ�Ă����Ƃ����͋����s�������N����B���̂�����ł́A�A�O�l�X�̓��u����ԁu�Ⴂ���A���Y���v��̌����Ă���B���Ẵ��u�ł����N����ɂ͗E�C������s�ׂR�Ƃ��Ȃ��Ă��܂������������ɂ͂���B�������ޏ��́A�q���Ƃ̊W���t�@�W�[�Ȃ��̂ɂ��悤�Ƃ���킯�ł͂Ȃ��B���̋t�ł����āA�q���͉�������A�����玩���̎�ň�Ă�������A�ޏ��͎q�����d����܂ł�Ă���B���������Ă��̂�����ł́A�A�O�l�X�͒j���̎咣�ɓ������A�]���ł���B�q���ɂ͕�e�������Ƃ���ł���A���̖�����������āA�d��������킯�ɂ͂����Ȃ��A�Ɣޏ��͌�����B ����́A���炩�ɒj�Ə��̑Η��}������̓Y���Ă���B�d����Ɏq������Ă����Ƃ����j�̐����N�Ƃ���y���I�ȍs�ׂ��N�����Ȃ���A�u�����q���ƈꏏ�ɂ����������Ȃ́A������j�̑g�D�I�Ȕ��z�ɂ͔������܂���v�ƁA���܂���Ō����B�����̏d���ɂ́A������y�����z����͂��݂��Ȃ���A�����̌����ɂ͒�R����ӎv�͂Ȃ��A������������p����鐾����B����́A�����ł���B����������ȏ�ɐ헪�Ȃ̂��낤���B�A�O�l�X�́A�����Ɠ����̃��J�j�Y��������_�������߂��헪��W�J���Ă���̂��A����Ƃ��P���ɖ����̗������ł��Ȃ����m�ȏ��̉䂪���Ȃ̂��낤���B �ѐ^���q�͉��B�ޏ��́A�A�O�l�X�͖��m�ʼn䂪���ȏ��ɂ����Ȃ��Ɨ������邱�ƂŁA���������̓G���ƒf�肷��B�ѐ^���q�͂܂��u�������A���e�B�v�̗����N���ɂ���B�����ł̗т́A�����̏d����j���ȏ�ɋ������A�j�̐��E�ɐ����邱�Ƃ̐h�����Â��������̑O�ɐ����I�ɔ�I����B���̓_�ł́A�ޏ��͂܂��ɒj�̑�َ҂ł���A���̘_���ɎQ������s����m���Ă���j�����́A���ق����Ȃ���A�����ɗѐ^���q����������B�т��A�����̏d���̃n���f�B��w�����Ȃ��珗���j�Ƃ�����ȃQ�[���������������Ƃ̌�������i����قǁA����͒j�炵���g�D���P�����A�d���͒j�̓����ł��邱�Ƃ𐳓������邾���ł���B�ѐ^���q�͋^���j���i�j�̐��E�ɎQ���ł��鎑�i���l�������A�I�ꂽ�j�����ǂ��̏����j�ł��邱�ƂŒj�Ƃ̎d���Q�[���ɎQ������v���C���[�ł���A���̎Q�����[�����݂͂����E�C�����Ƃ��Ƃ͂��Ȃ��B�ޏ��ɂƂ��āA���[���ᔽ�̓^�u�[�ł���B���ꂪ�j�̐��E�ɐ�����s���̐ߓx�t�Ȃ̂ł���B���̌��ʁA�ޏ����A�O�l�X�ɂ݂��������́A�ޏ��̖{���̈Ӑ}�Ƃ͈���āA�j�̂ق����݂�U�������Ƃ����A�j�ɂƂ��ēs���̂悢�������}���邱�ƂɂȂ�B �������т̉����́u�������f�B�J���Y���v�Ƃ��Ă��\�������B�ޏ��́A������Y�܂Ȃ����R�Ƃ������댯�ȃJ�[�h��헪�I�Ɋ��p���邱�Ƃ��S�O�͂��Ă��Ȃ��悤���B�����ł́A�j�̔��݂�U���q���ׂ�����̃A�O�l�X�̎p���Ƃ͈���āA�j���ɂ͋��ГI�Ȍ����ɂȂ��Ă���B�тɂ́A�j�Ƒ������ƂɁh���߂炢�h�͂Ȃ��B�q�������̃|�[�Y���݂��A�܂ʂ��Ȑ�Ǝ�w��}�����ƂŁA�j�����̌�������U�������A���̒j�̃p�[�g�i�[�����������Ǝ�w�̓{��傳����B�т́A�댯�ȃX�^�[�ł���B ���̂悤�ɂ݂Ă���ƁA�A�O�l�X�Ɨѐ^���q�̗���́A���Ă̒j�Ə��̑Η��}���ł͔����Ă��������I��2�̒��ԗ̈�ł���A�헪�I�ɂ͏��̐��E�ւ�2�̈ڍs�̈�ƂȂ�B���������āA���҂̑Η�����W�݂̂���������Ă��邪�A���̑Η�������ē�����̂́A�g�D�Ɗj�Ƒ��̋��łȋ��E���̑����Ɋ��҂���j�������ł���A���������ɂ͕s���ȏ�j�ɂ����Ȃ��B���������Ȓj���́A�헪�I�ɗ��҂̑Η��W�����邱�ƂŁA�g�D�Ɗj�Ƒ��̕����Ɠ����̃��J�j�Y���̈�����͂��낤�Ƃ���̂ł���B���������̂悤�ȕ���ɂ̂��ėx�邩����A�j��������}���I�l�b�g�̏h�����瓦���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�A�O�l�X�Ɨѐ^���q���A�Η��������Ƃ��āA�ɂ�������炸��������|�[�Y���Ƃ�A�����j�炵�����E���͂���l�b�g���[�N���ł���Ȃ�A���Ẵ��u�������r�߂����܂Ƃ͈ꖡ��������E��n�o���邫�������ɂȂ�͂��ł���B �ł��邩�A�ł��Ȃ����A�j�����͒��ق����߂��݁A���̂���߂��ɕ����������Ă�B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||