|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

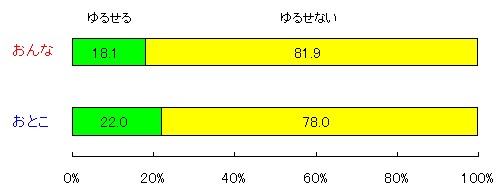

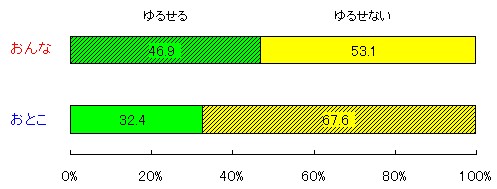

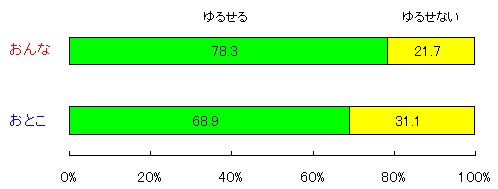

7.”おんな”のレッテルの常識 (A)烙印の女たち 全く同じことをしていても、男には許されるが、しかし女には許されないことがある。たとえば、鼻からタバコの煙をだすとき、それは男には許されても、女には「みっともない」とされ、その行為をする女性は<常識のない女>と烙印を貼られる。そんな烙印を、女性は『差別だ!』と声高に叫ぶことであろう。では男と女は同じなのか、と問うと、確かに人間としては同じであるが、ジェンダーというより下位の基準があまりにも強力であるために、<人間だから>といった抽象的なレベルで同質性を強調することは、社会的な実効性を欠いた空疎な言明にすぎないような気がする。 「男と女」という、人間をカテゴリー化(分化と統合)する第一基準は、単なる機能的な関係の基準であるばかりか、強く差別(上下関係)という関係をも含んだ基準である。 以下、『女のくせに』と差別的な発言が飛び交う生活シーンのもとで、ジェンダーがどのようなレッテルを貼られているか、を分析する。 1.多くの男は、つぎのような場面でたぶん「女のくせに」とつぶやきます。それが男の癖です。そこで演じられる女の姿を、あなたはゆるせますか、ゆるせませんか。 1.不貞腐れたお茶組み娘 A: “わたし、お茶くみで、この会社に入ったのではありません”とふてくされ、能力もないのに、お茶くみだけはしっかりと拒否する大学卒の新入女子社員

仕事場にあって、お茶をくむのは誰の役割なのか。これは、些細なことではあっても自己の尊厳を賭けた問題に発展してしまう可能性を秘めた怖いテーマだ。とくに60年代に会社に入った大学卒の新人女性(強い自立を求めた女)にとっては、避けて通ることのできない重要なテーマであった。では、今はどうなのだろうか。 ここでは、男も女も同じ反応を示している。しかもこんな生意気な女なんか許せるか、と怒る人が80%にも達している。これは、どう解釈すればいいのか。 まず前提として、つぎのような設定をする。自分がお茶を飲みたい時(ニーズとしてのお茶)、お茶くみには、つぎの3つの主義があるとする。 1) 飲みたい人が、自分でお茶を入れて飲む。 <自分主義> 2) 部下、その最低階層である新入社員が入れる。 <階層主義> 3) お茶くみは女の仕事だから、会社でも同様に女の仕事。 <伝統主義> つぎに取引先などの客が来た時、誰がお茶を出せばいいのか(制度としてのお茶くみ)という問題がある。これにかんしては、つぎの4つの主義を設定する。 1) 担当者が自分でお茶をいれて、だす。 <担当主義> 2) 部下が入れる。 <階層主義> 3) 女が入れる。 <伝統主義> 4) 外部の喫茶店に注文する。 <外注主義> そこで、問題を特定化して、お茶を必要としている地位を中間管理職に設定する。中間管理職が、自分でお茶が飲みたいと思った時、あるいは接客の場面で、どのような主義を採用するか、を考える。 最初に、中間管理職が《自分でお茶が飲みたい》シーンを設定します。 中間管理職 「お-い、HANAKO、お茶!」 HANAKO 「(しらんぷりして)さあ仕事、仕事」 管理職は、<階層主義か(AND/OR)伝統主義>にのって、新入りの当然の役割としてお茶くみを要求します。しかし彼女は、自分がお茶が飲みたいのはタバコが吸いたいのと同様に個人的な行動であり、組織内での役割関係によって指示される必要はない、したがってそれは<自分主義>であるべきだと考え、無視の抗議行動を示します。 ここには、お茶を飲むことは、管理職としての役割行動なのか、それとも役割からの許容された逸脱行動なのか、という認識上の相違が問題になります。 もしも前者が支持されるならば、管理職は組織内の階層を根拠にHANAKOに命令できます。その場合、HANAKOと同等の男の部下がいるにもかかわらず、管理職がつねにHANAKOにお茶くみを命令したら、彼女は文句を言うことはできるのでしょうか。ここで階屠主義と伝統主義の問題がでてきます。組織が近代的なシステムであれば、伝統主義は排除されるべきですから、彼女の文句は正当化されるはずです。つまり彼女の無視は「同僚の男とわたしを対等に扱ってください」という無言の抗議です。反対に、組織が伝統的なシステムであったならば、彼女の文句はいとも簡単に潰され、上司からの嫌がらせが大手をふって行なわれるでしょう。”とらば-ゆ”を推薦します。 反対に、後者の主張(管理職の役割からの許容された一時的な逸脱行動)が支持されるならば、HANAKOのしらんぷりは、当然なことであり、それ以上に見事な対応といえます。嫌煙権のいやらしいまでの露骨な非難に較べたら、しらんぷりはスマートな仕草といえましょう。 また、自分主義が組織規範となっている場合、上司からお茶を催促されても、それを無視することは充分に正当化されます。 以上から総合的に判断すると、大学卒の新入りの女性社員がたとえ無能であっても、拒否権を行使することは、彼女の能力とは無関係に、組織の制度としてそれなりに根拠があります。管理職の安易な伝統主義には、組織が近代的であるほど、否定的な回答になるはずです。 とすると、調査結果が気になります。「ゆるせる」の回答率がたったの20%です。このかぎりでは、なんと女は優しい(愚かな)のか、となります。 つぎに中間管理職が《接客のためにお茶を必要としている》シーンを想定します。 中間管理職 「お-い、HANAKO、お茶!」 HANAKO 「(しらんぷりして)さあ仕事、仕事」 ここでは接客の儀礼としてお茶をだすことは大切なことだ、という前提にたちます。すると誰がお茶をだすべきなのか、その場合彼女がお茶くみをすることは相応しい役割演技なのか、という役割遂行が問題になります。ここでは、彼女のしらんぷりは、役割演技としてどの程度許容されるものか、という点が問題になります。 彼女のしらんぷりが役割行動として許容される条件は、<担当主義と外注主義>の規範が正当化されている場合です。経験的には、外注主義の場合には彼女がお茶くみに要請されるケースは例外的(たとえば喫茶店が休業)なので、それほど問題は発生しません。トラブルが起こるのは担当主義が正規の規範であるにもかかわらず、その担当者の上司が個人的なイデオロギーとして階層主義や伝統主義を信奉している場合です。ここでは、しかし彼女の無視は役割行動として正当化されます。上司が「男の俺が、こんなお茶くみなんかできるか」という役割逸脱を承知の上で、権力関係として自己のニーズの充足を求めているわけですから、彼女のしらんぷりは権力関係に囚われることを回避する戦略(ゲーム)として正当なものです。つまりしらんぷりは、上司の役割逸脱をいさめる役割として正当であり、同時に上司との権力ゲームからの高度な逃走戦略でもあります。 つぎに<階層主義や伝統主義>が組織規範として成立している場合には、彼女のしらんぷりは役割行動として正当化されません。それは完全に役割逸脱とレッテルを貼られ、「勝手なことはするな」(彼女のニーズの発露)と怒られます。とくに伝統主義の組織では、絶対に生意気な女のレッテルが貼られ、昇進昇格に差し障りが生じることでしょう。もっともこのような組織では、そもそも女性の力量にかんする正当な評価基準がないので、(男にとって都合のよい)可愛い子を演じても昇進にはたぶん無関係でしよう。 このように考えてくると、単に無能だからといって、お茶くみをさせられるのはかなり不当な行為であるといえます。つまり無能な人は女ばかりでなく、男にも圧倒的に多いわけで、女性社員だけの問題ではないのです。だから無能というレッテルだけで女性にお茶くみをさせるのは、組織規範としてもかなり無理があると判断されます。 にもかかわらず、現状のデータでは、このように20%しか許されていません。ここに組織規範からの女の疎外をみることは容易なように思われます。 2.朝食づくりを逃げる、働く妻 B: “わたし低血圧だから、朝はダメなの”とかなんとか言って、毎朝、夫に朝食を作らせる共稼ぎのしたたかワイフ

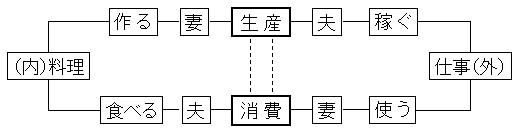

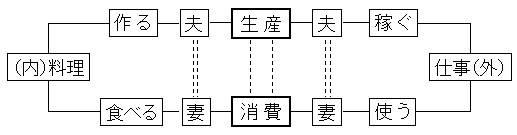

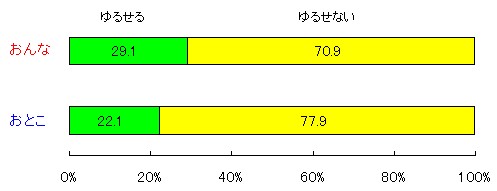

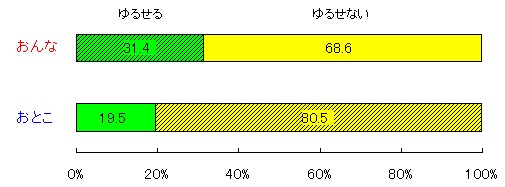

朝食づくりのシーンにかんしては、ジェンダーによる影響力は明確である(1%水準で有意な相関)。だらしのない男子学生でも強い拒否感を示します。それにたいして、女性は30.3%が「いいんじゃない、夫が朝食を作っても。低血圧なんだから、彼女が早起きができないのは当然じゃない」とここでの女を強く支持します。 「料理は女の仕事」という常識は、まだ強い力をもっています。ディンクスならば、どっちが料理をしてもかまわないはずです。朝は夫で、夜は妻であってもいいし、今日は夫で、明日は妻であっても、いいはずです。でもなぜか、核家族の幻想は残っていて、「内の仕事は妻のもの」という役割分化の思想が蔓延っています。 軟弱な男子学生でさえ「こんな妻は御免だ」というのですから、「女は料理をしなければならない」常識はそう簡単に壊れそうにありません。昔流行った「私(妻)作る人、あなた(夫)食べる人」のコピーは、まだ通用しているようです。 しかしつぎのような解釈も可能かもしれません。料理における<作る-食べる>の関係を、<生産と消費>とみるか、それとも<創造と倦怠=退屈>とみるか、によってこの関係がもつ意味は全く異なってきます。

生産と消費の関係でみるかぎり、料理を作る行為は生産=手段的な行為であり、それ自体としては意味のない行為(つまらないこと)である。だから、妻が料理をさせられて、夫は食べる行為(消費=目的としての行為)に満足する。これは外で働く夫の<稼ぐ行為>とそれを<使う行為>に対応する関係である。だから、内なる料理は外なる仕事と対応する関係を構成している。 このような関係を前提にすると、夫が朝食を作ることは確かに辛いことであろう。家の内でも外でも、夫が生産=手段の行為ばかりに専念させられるのでは、あまりにも夫がかわいそうである。

しかし<創造と倦怠>の関係でみるならば、料理を創る行為はそれ自体で意味をもつ自足的な行為であり、食べる行為は逆に自足的な行為をより一層輝かすための倦怠的で退屈な行為になってしまう。 この場合、夫が料理を創る役割を独占するとしたら、夫はすべての創造的な行為を独占することになります。これは夫には笑いが止らないほど楽しいことになります。 現在の朝食づくりごっこは、まだ<生産=消費>の関係にあるのでしようか。もしかしたら、<創造と倦怠>なのかもしれません。だとしたら、低血圧の妻は、かなり損していることになります。 働くとき、誰でも創造的であろう、と考えるものです。 3.夜遊びDINKS C: “いいじやない、キョーコとJCBしたって、自分のお金なんだから”と夫の前で居直る、夜遊びが大好きなDINKS(子供なしで共稼ぎする妻)

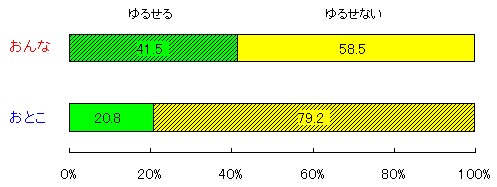

これもジェンダーの影響力は明白です。生意気な男子学生は、79.2%が女性(妻)の夜遊びに反対している。自分たちはしっかりと女の子と遊んでいるのに、結婚した女性には夜遊びを堅く禁止しようとしている。男の勝手がこんな若者にもはっきりと見えている。対照的に、女性は41.5%が「いいじゃないの、自分のお金で楽しく遊んだって。男なんかに誰が従いますか」と鋭く言い放っている。ここには女たちの強い怒りが感じられます。 夜には家に帰る、という約束があり、しかも女(妻)は先に帰って夫を待つというルールは簡単には崩れないようです。「妻が働くのは結構なことである、しかし家を守ることをおろそかにしてはならない、その約束が守れないようでは、女(妻)が外で働くことは許さない」という暗黙のコードが潜んでいます。だから、女(妻)の夜遊びは夫にとって一番の恐怖なのです。それは夫にとって都合のよい家族の崩壊を意味します。女が夜の自由を獲得したら、今までの核家族の神話は維持できません。それだけ夜は危険で一杯なのです。そのシンボルが夜に妻が誰か別の男と寝るという行為です。これは、妻は家を守るものだ、というコードの全面的な否定です。しかしこのことは単に核家族という家族の崩壊ではあっても、新しい家族観の成立には不可欠なことなのかもしれません。女性の社会的な進出を許容することは、そこまでの危険性を前提としないかぎり維持できないことなのです。その危険性に耐えられない夫は、核家族の神話をどこまでも守ろうと、妻を家に縛りつけなければなりません。それが不可能になりつつあります。少なくとも、子供を放棄するところから家族を創造しようとするDINKSの場合には、そのような危険性を自明としないといけません。 その新しいコードの生成に、女はいい度胸を示し、男たちは学生のようないい加減な奴らでさえ、脅えています。女が社会にでることは、今までのまじめな妻のコンセプト(貞淑な妻)の呪縛から解放されることを意味し、それは新しい男を発見する可能性を前提として今の夫との関係を維持しようとするものなのです。だから、働く妻にとって、夜遊びは社会的に許容されるべきコードなのです。女性の社会的な進出は、女性が夜遊びをすることを自明なコードとしたとき、本格的に開始されます。『それだけは勘弁してくれよ!』と媚びる男たちの声が聞えます。でも、それは女が働くことを許容することとは矛盾する言明であり、いつか消滅する虚しい響きとしてしか女性の耳には届かないのでしょう。 4.外食グルメのシングルギャル D: “料理なんて、好きな人がやればいいのよ、私は食べる人”と涼しい顔をしてのたまい、グルメとかでいつも外食ばかりする独身女性

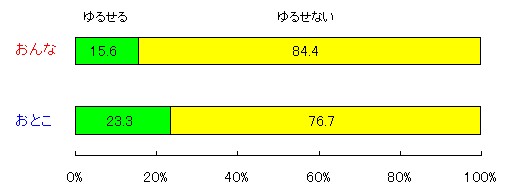

ここでも性の呪縛はそれなりのパワーとなっています。『たとえいま独身であっても、女は結婚した時に困らないように、いまから自炊をして、料理の心得をしっかりとマスターしておかないといけない、それが女の務めだ』という意見が若い男たちにもみられます。男性の67.6%が外食グルメのシングルギャルを「許せない」と弾劾します。中年のおじさんたちならば、その批判はもっと明確になるでしょう。 これにたいして、女性は『家庭科理!ふん、なにがおふくろの味よ。そんなの、本当においしい料理の味を知らない貧しい男たちの戯言よ。独身のうちこそ、家庭のことなんか無視して、料理の真髄を味わうのよ。それが結局は将来の自分の家庭の料理を豊かにするのよ!』と平然と主張します。 このかぎりでは、明らかに、女性の勝ちです。男たちが、家庭科理=おふくろの味という常識すぎる発想で<家庭の料理人=女>のコンセプトを期待していても、女性は軽くそんな期待を裏切ります。これは、女性が外で働くことに快感を覚えるほど、強化されるはずです。前述したように、外の仕事と内の料理(料理は家事のシンボル=最高の儀式)のセットが夫と妻の役割分化の関係として成立している場合には、男の発想は強く正当化される根拠をもっていました。夫は家庭に安らぎを求め、だから妻の料理はおふくろの味(シンプルで飽きない料理)でなければならなかったのです。しかし妻も外にでるようになると、料理は妻の役割でなければならない必要性がなくなります。料理することで妻の<自分らしさ>が維持される、というのはすでに幻想です。 独身女性がグルメに走るのも、ファーストフードで済ますのも、家庭科理=専業主婦への事前の反逆です。子供がいれば育児が最大の障害ですが、子供がいない場合には料理がもっとも厄介な問題です。作る女と、食べる男の役割分化によって、男は「俺が養っている」という虚構にしがみつきたいのです。でも、もう女は騙されません。独身の時から、しっかりと専門家が創る本物の味を知りつくし、それは自分たち女の仕事ではなく、料理人という専門職の手によるべきものだ、という現実を充分に悟っている彼女たちは、外で食べることに”ためらい”はないし、家庭での料理を適当に済ますことにも、もはや”後ろめたさ”もありません。どんなに夫が文句をいっても、「料理は専門家が創ったものを食べるのが一番」と素直にきりかえします。これで決まりです。 5.洗濯掃除お断りの独居女 E: “洗濯も掃除も嫌いなんだから、仕様がないじゃない、どうせ独りだからいいのよ”と真顔でこたえ、部屋は汚くても平気な独居女性

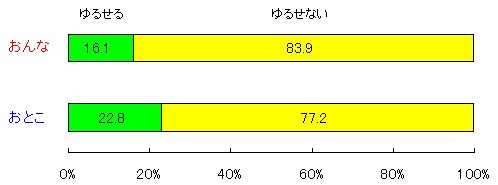

ここでは男女の差がありません。ともに「許せない」と言います。うるさい女たちも、料理では男に抵抗しても、洗濯や掃除にはまだ女らしさを求めます。独居女性が部屋を汚くするのは許せないが、独居異性の場合ならば「まあいいか」といった程度の反応で落ち着くのでしようか。 洗濯や掃除は、料理にくらべると、家事のなかではかなり低い地位にある。同じ家事でも、つまらない仕事つまり雑役なので、女性もそれにはさほど興味を示さず、常識的な反応をするのだろう。つまり男たちが思っているように、女の部屋はきれいでなければならない、と反射的に回答するのである。 《きれいにしなさい!》というメッセージには無視できない強さがある。とくに、女性にとってこのメッセージは強迫的なパワーを発揮する。「女だからといって、そんなに”きれいにしなさい”と言われなくでも、いいんじゃない。女だって、男と同じように、部屋が乱雑でも平気なものなのよ!」と公式発言できる女性は、よほど神経の太い女性でないかぎり、いないはずです。それほど、強い拘束力が”きれい”という言葉には潜んでいます。 女性の場合、部屋がきれいであることは、女性自身の容姿の美しさの延長線上に位置するために、彼女は自分の部屋を整理整頓しておかなければならないプレッシャーをつねに感じる。女性は、<美しさ>を媒介にして、自分の『身体』そして身体を飾る『服装』、そして自分の『部屋』まで同一化をはかる。身体の美しさは、服装の美しさによって確認され、きらに部屋の美しさによって証明される、という同心円的拡大の原則が女性の美しさには貫かれているのだろう。したがって自分の部屋が不潔であることは、彼女自身のブスを証明することになりかねないために、彼女は部屋の整理整頓の規範から逃れられず、いつも「部屋はきれいに!」と唱えるのである。これは、好き嫌いの問題ではなく、女性が美しさにこだわるかぎり、回避できない「女性らしさ」からの制度的な拘束である。 男は、そのような拘束からは自由であったはずです。それがかつての男らしさの特権でありました。しかしいま、その自由は失われつつあるといいます。朝シャンをするニキビ面の中学生の男たちには、”きれい”という言葉は友情の合言葉です。だから、かれらも自分の部屋はいつもきれいにしておかないと、落ち着きません。ここにきて、男らしさにも異変が生じているとのことです。 6.場違いを楽しむお喋り娘 F: “課長、昨晩みましたよ、綺麗な女性と一緒のところ”などと、コーヒーブレイクにペチャクチャしゃべる、場をわきまえない女子社員

こういう女子社員は、嫌われています。男の世界での微妙なコードの理解ができない人は、組織人になることはできません。知っていても、知らないふりをすることが男なのです。そして知られていることが分かっていても、知らないだろうと振る舞うことも男らしいことです。それが、組織に生きる男らしさというものです。 こんないやらしいコードでも、女性は支持するのでしようか。じつに83.9%という圧倒的な数字が「そんな女は、許せない」と発言します。 場をわきまえない女子社員は、組織に生きる男たちにとって脅威的な存在です。何をしでかすか分らず、しかも素直に本音や事実を語ってくれるので、男たちはビクビクします。「キミ、そんな嘘をいってもらっては困るよ」と誤魔化すことができれば、なんということはないのですが、そんなことを言えば、その百倍のパワーで追ってくるのが、この手の女子社員です。とすると、男は逃げるしかない、と一気に走り去ります。 変に大人になることは、男の言い分を認めることになります。 そもそも女性は、組織にいるかぎり、大人ではないのです。女性の大人は家庭に住む事業主婦だけです。会社でふらふらする女性を、男たちは大人扱いしません。だから、女性は、どんなに歳をとっても、組織にいるかぎり”女の子”といわれます。それが不快ならば、女性はどうすればよいのか。一つは物分りのよい大人の仲間入りを果すために、場違いな発言をしない慎みと節度を身につけ、男らしさの良き理解者になることです。しかしその戦略は、かえって男を増長させるだけかもしれません。 もう一つは、意図的に場違い発言を連発し、会社の爆弾娘になりきることです。そのとき、組織は仕事の場だけではなく、もっと多様な意味をもった空間であることを、こちこちの組織人ははじめて認識し、組織をリストラクチャリングさせる決断をするはずです。そのとき、爆弾娘は企画か広報の重要な地位を約束されるはずです。 7.敗走馬だったキャリア・ウーマン G: “くやしいー、あんな最低な男に先を越されるなんて”と泣きわめき、仕事はなんでも男と対等に張り合おうとするキャリア・ウーマン

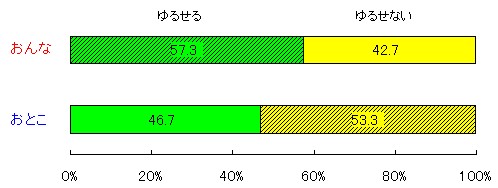

評価がほぼ半々に分かれています。しかし女性は57.3%が「許せる」と言い、男性は53.3%が「許せない」と発言している。 「こんなヒステリックな女なんてたまらないよ」と敬遠するのか、それとも「ここまで意識して張り合わなければ、女は組織の中で認められないのか」と同情するのか。敬遠か、同情か。女性は一応『同情』のカードをだし、男性は『敬遠』のカードをめくっている。 敬遠論の背景には、『女も、いくら働きたいからといって、ここまでヒステリックに頑強るのはもうみっともない、競争馬ではないのだから。もっとナチュラルであればいい』という思いがあるのだろう。しかし同じ思いでも、それを発言するのが男性なのか、それとも女性なのか、によって、その意図の解読には相違がでてこざるをえない。女性の発言だとしたら、「そろそろ女性の期待も変わってきているな。今まで男たちと張り合うことをミッションとし、傷つきぼろぼろになって働いてきた背伸びする競争馬とは違って、対等につきあうテクニックと実力をマスターしてきたのか。そうだとしたら、やっと男も楽しく女性と一緒に仕事ができるようになったな」と解読できよう。しかし男性の発言ならば、「これは男のしたたかな懐柔策に違いない。うるさい女にはもうこりごりなので、この辺で女性を持ち上げて仕事をやりやすくしようとする戦術なのだろう。いかにも男が考えそうな姑息な策略だ」と解読されよう。 同情論には、『組織は依然として男の世界だから、女性がそこで一人前の働きをするのは並大抵の事ではない。男の倍近い働きをしないかぎり、上は彼女を認めないだろう』という共有の認識がある。だから、キャリア・ウーマンが競走馬になるのは自明であり、それが醜いといえば、その醜さの原因は男の汚さにある、ということになる。ここではまだジェンダーをめぐる対立が渦巻いている。 同情するのか、敬遠するのか、どちらを選択するのか。その結果がほば半々になっているところに、いまの組織と女性の問題の難しさがある。過去のような全面対立は似合わなくなったが、しかし対立が消滅するにはほど遠い男中心の組織の現状にあって、女性は組織との間にどのような決着を期待しているのか、まだ分からない。 8.逞しくもセクシー、マドンナ H: “マドンナのように、たくましくセクシーが最高”なんて、トレーニングジムでせっせと筋力アップにつとめる、たくましい女性

おじさんの世代は、偏見の謗りを覚悟して、つぎのような解釈をします。『・・・・みんな、「この程度いいじゃない、本人が好きなんだから」とかなり支持の姿勢を見せている。しかも男も、である。情けない時代になってきたとしか、いいようがない。 昔の男は、こんな女は許せないと頑張ったはずだ。昔の男は、いくらセクシーであっても、たくましい女性は苦手なのだ。《セクシーで、たくましい》ということは男にとっては絶対的な矛盾であり、許せない暴挙である。筋肉がついたら、それは男らしいことであり、それでかつ女らしさの極地であるセクシーさがみられるなんて、それは絶対に神への冒涜であり、どんなに「LIKE A PRAYER」を気取っても、おじさんは認めないぞ。すると、「そこにこそ、男の罪がある」と非難するのが最近の若い男である。かれら、男が化粧する時代だからな。糞、おもしろくない! 女性は「筋肉がついたセクシーな女がいても、いいんじゃない」といった気軽な反応をする。事実マドンナがいるんだから、そんな女性の可能性があってもいいんじゃない、と冷静に現実をみつめている。ほとんどの女は、マドンナの戦略は自分には不可能な高等戦略だから、それを採用することはないが、女性の一つのカードとしてもつことは有利なことだ、と思っているようだ。だから、モリモリのセクシーを支持するのだろう。 女性は、「モリモリとセクシーの矛盾は男が勝手に描いた幻想だ」と思っているのかもしれない。もしそうだとしたら、かなり手怖い相手になってきたな、と自分たち男も慎重にならないといけなかろう。 これにたいして、若い男たちは、完全に女性の味方になっていて、はがゆい。女性がセクシーであるばかりか、筋肉をつけてたくましくなることに、かれらは全く抵抗しようとしない。これもまた、新しい女性らしさだ、と平気で認めようとしている。昔ならば、軟弱な男めの一発で勝負がつくのだが、最近は軟弱の方が強いみたいだ。「ぼくたちだって、化粧に凝っているんですから、同じですよ」とすごいことを言ってくれるよ。ピアスをする若者、それがけっしておかしい奴のことではなく、じつにまともな男でも、そんなことができる時代になったのだから、マドンナにびっくりする方が、おかしいのかもしれない。男と女の相違が、外見からでは分からなくなった。これは、考えてみれば、すごいことだ。・・・・・・・・・・・・・・・』 9.親の世話を拒否する嫁 I: “ 長男の嫁でもないのに、なんで、私があなたの親の面倒をみなくちゃならないのよ”とくだまいて、夫の親の世話を拒否する妻

この問題では、若い男でも強い姿勢をみせたいようです。現実になれば、きっと女性の言う通りになるでしょうが、ここでは希望として「許せない」と回答します。 女性は、「これはあまりにも古いテーマであり、問題にもしたくない」とでも思っているのでしよう。確かに、親の世話というのは、あまりにも日本的なテーマだと思います。親は歳とると、なぜあんなにもだらしなくて、情けない存在になってしまうのか、疑問に思います。親が子供に世話になることを自明とする社会では、悲劇しか生まれません。 男は、まだ年寄りは弱いものだ、という古いコンセプトを信じています。確かに、これが産業社会における重要な論理であり、それによって逞しい男のイメージが確立されたことは、事実です。年寄りは弱くて汚いものだ、という考えかたは成人男子の強さを証明するためには必要な論理でした。つまり成人男子が年寄りを養うことで、伝統的な社会から産業社会へのシフトを実現したのです。親の世話は男の甲斐性つまりミエだったのです。 女は、もうそんな論理を信じません。「年寄り(正確には、夫の親)なんて自分で生きりゃいいのよ、政治家をみりゃ、分かるじゃない、年寄りだってしっかりしてるわよ」と主張して、世話を拒否します。たぶん、自分の親にかんしては、若干の情心をもってはいるのでしょうが。 つまり親の世話をめぐる夫と妻の戦いは、夫が核家族に固執し、妻がそんな家族はもうとっくに崩壊して、核家族なんて幻想なんだから、とあっけらかんとしている、という認識上の差異によるものである。だから、女が親の世話を拒否することをもって、女が冷たくなったと解釈することは、誤解です。女が核家族のシステムを変革させたいと、願っているだけのことなのです。これは、女性の社会的進出と平行して、遂行されなければならない重要な戦略です。親という年寄は、子供から解放されることが、つまり強い年寄りに自己変革することが、女性に期待されていることなのです。 高齢化社会(強い年寄りコンセプトの生成)と核家族の変貌(女の社会的進出)そして情報社会の到来は、ネットワーク化されないと、悲劇になりますが、うまくいけば、かなりおもしろい社会になるはずです。 親の世話をみることが美徳である、という過去の忘れ物にはそろそろ決着をつける時期にきていると思います。そうしないと、情報社会へのソフトランディングには失敗するかもしれません。そうなったら、一大事です。嫁という遺制には、舞台を降りてもらうことにしましょう。女の荷物を一つだけ、軽くしましよう。 10.偉ぶる嫌味なキャリア・ウーマン J: “あたし、仕事ができる女”と偉そうな顔をしていても、単に周りからちやほやされているだけの嫌味なキャリアウーマン

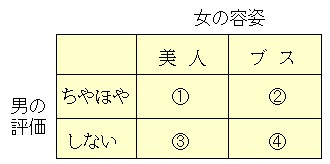

「こんな女は許せない」という意見が大勢です。仕事ができる女、というのはもう偉そうな顔ができない、のでしょうか。それほど、女が仕事ができることは当然のことになってきたのでしょうか。だとしたら、偉そうな顔をするキャリアウーマンが馬鹿にされるのも、当然でしよう。 そうではなくて、本当は有能でも何でもなくて、ただおだてられているだけ、だから嫌われるのでしょうか。これも当然のような気がします。 つぎのような関係を想定します。女にかんしては「仕事ができる/できない」を考え、男にかんしては「(女の仕事を)ちやほやする/しない」を考えると、4つの関係ができあがります。

1できる女を、ちやほやする。 2できない女でも、ちやほやする。 3できる女は、ちやほやしない。 4できない女は、ちやほやしない。 つぎに、「女の仕事」を「女の容姿」にかえて、「できる」を美人に、「できない」をプスにします。すると、つぎの4つの関係ができます。

1男は、美人をちやほやする。 2男は、プスをちやほやする。 3男は、美人をちやほやしない。 4男は、プスをちやほやしない。 容姿から考えると、1と4が自明なことであり、2と3はありえないことです。つまり男は、ブスをちやほやしないし、美人をちやほやしないことはないのです。 つぎに女の仕事をみると、ここでも、1と4が優先されます。男は、できる女をちやほやし、できない女はちやほやしません。すると、「いや違う、男はできない女をちやほやする」と異議を唱えるかもしれませんが、それには「その女がちやほやされるのは、美人だからだ」と言えば、納得されるでしよう。男は、女ができないことを許しません。 さて、男が男の仕事を評価する場合を想定してみましょう。その場合は、ⅡとⅢが優先されます。男は、できる男をちやほやしません。その男はライバルであり、褒める必要などありません。いかに、その男の脚を引っ張るか、が問題なのです。反対に、できない男をちやほやします。そうして、その男のやる気を起こさせ、仕事をさせなければなりません。 とすると、この嫌味なキャリアウーマンは、仕事ができないにもかかわらず、男からちやほやされており、論理的におかしいことになります。しかし答えは簡単で、彼女は美人だから、ちやほやされるのであって、仕事の評価は無意味だ、ということです。彼女が勝手に仕事と容姿を誤解しただけのことです。しかしその誤解は男が意図的に仕組んだものです。ではなぜそのようなことを男は仕組んだのでしようか。それは、彼女にやる気を起こさせ、しっかりと働かせるためです。これは、したがって男が男を評価する場合と同一の構造なのです。それだけ、女の仕事場への進出は目覚しいものなのです。男は、美人のトリックを使って仕事をやらせなければならないまでに、追い詰められているのです。 このようなキャリアウーマンを、みんなは「許せない」といいます。大人の男の仕掛けに簡単にのってしまっているからなのでしよう。しかしその彼女は、傀儡人形であることを知っているのかもしれません。そうだとしたら、男の危機は目前です。男の戦略は、すでに無能な女性にもミエミエなのですから、男の戦略も程度の知れたものだということになります。男もおちおち寝ていられない事態に追い込まれているのかもしれません。男も女も、したたかなゲームに夢中のようです。それだけ仕事をすることは、楽しいことなのでしょう。「家に閉じこもっているのは、もうこりごりだ」という女たちのつぶやきが聞えます。 (B)存在拘束性としてのジェンダー (a)仕事する女: 専業主婦=女:男 上記10項目の「ゆるせない」について、ジェンダーの視点でまとめると、つぎのようになる。① 不貞腐れたお茶くみ娘 ⑥ 場違いを楽しむお喋り娘

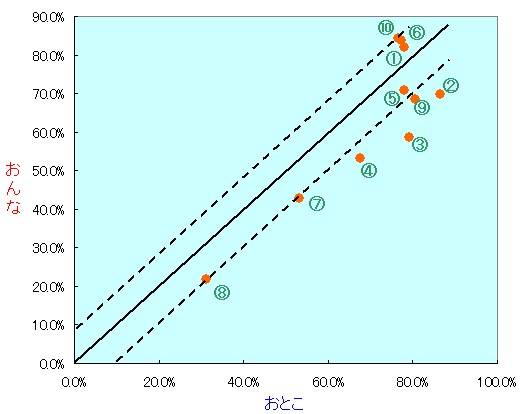

女が男よりも強く「許せない」と叫んでいる項目は、3つ(1.6.10)である。それはすべて『仕事場』での出来事で、しかも女性が「許せない」と評価したベスト3(すべて80%の非許容度)である。《1不貞腐れたお茶くみ娘》《6場違いを楽しむお喋り娘》《10偉ぶる嫌味なキャリア・ウーマン》の3人にかんしては、女性の方が厳しい視線を投げかけている。「こんな駄目な女がいるから、女の仕事は信用されないのよ!」と、彼女たちは、<女の中に棲む何が女の敵なのか>を明確にし、彼女たちに悪のレッテルを貼る。 しかし女性が批判している女の敵が「仕事場にしかいない」ということ(仕事場にあって、女性の敵とレッテルが貼られないのは《7競争馬だったキャリア・ウーマン》だけで、仕事以外の場では、女性への悪のレッテル貼りは少ない!)は、《女が男の論理(罠)にはまっているからだ》といえないのか。それは、仕事場で批判されない項目が、7の<競争馬になったキャリア・ウーマン>だけだという事実によっても、逆に証明されているのではないか。 女性は、男の仕事のスタイル(男の組織論理という男中心の常識)にあまりにも過剰に同調している。それはある意味では、女性自身の仕事場における弱者の立場を自ら露呈しているにすぎない、と解釈できる。女性は、組織にあっては男性と同じ論理で働かなければならない、という常識に囚われている。馬車馬のように男性と競争するキャリア・ウーマンだけには同情し、それ以外のワーキング・ウーマンにはきついレッテルを貼り、「彼女たちはだらしないダメな女だ!」と、怒りを正直に表現することは、かえって《男の思う壷》なのではなかろうか。これでは、男たちが喜ぶだけである。 対照的に、男性が女性にたいして「ゆるせない」と怒る項目は、つぎの4つである。 2朝食づくりを逃げる、働く妻 3 夜遊びDINKS 4外食グルメのシングル・ギャル 9 親の世話を拒否する嫁 この4項目にかんしては、ジェンダーの影響力は明確(1%水準で有意な相関)で、男性が女性にたいして何に怒り、何に脅えているか、が分かる。男性が怒りそして脅えているのは、核家族を支える専業主婦がその道を外し、自由(=主婦役割からの逸脱)になることである。家事のシンボルである<料理をつくる人>の配役から降り、主婦に一番許されない<気ままな夜遊び>に狂い、核家族の<弱者である親の世話を拒否>する時、彼女はすでに核家族を破壊するモンスターであり、家を守ることをミッションとした専業主婦の役割からもっとも遠くに位置するデーモンである。 男たちは、そんな女に強く「許せない」と叫び、悪女のレッテルを貼る。しかしそれは、単に専業主婦の役割からの逸脱へのレッテル貼りであり、すでに崩壊の危機にある核家族への過剰な期待にすぎないのではないか。女性が働く覚悟を決めた時、すでに専業主婦は幻影にすぎない、と共有の了解が必要だったのである。にもかかわらず、事業主婦(妻・母・嫁の専門家)の鑑に固執する男たち(しかもまだ若い?)の甘さには、情けなさと哀れさを禁じえない。 (b)烙印の女スケール ”おんな”というレッテルにみられる常識は、”おとこ”と比較して、社会的な磁場にあってどの程度「許されない」ものなのか。その社会的な非許容性を示した10項目は、さらにどのような関係にあるのか。それを数量化Ⅲ顆によって分析すると、つぎのようになる。

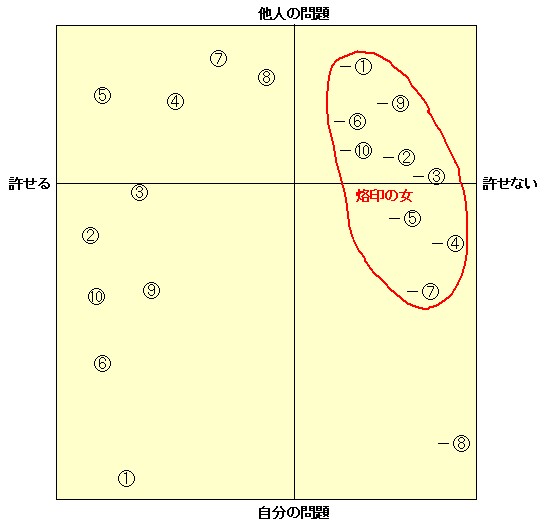

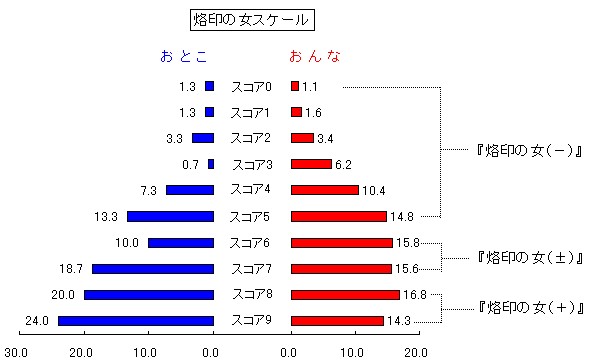

[α] ”許せる”と”許せない” 第一軸は、<女のくせに>というレッテルにたいして、許容的であるか、非許容的であるか、という問題である。男には通常許されるざまざまな社会的な規範・ルールにたいして、女性だけが<女のくせに>というレッテルを貼られてしまう状祝に、「女なんだから、仕様がないよ、レッテル貼りは当然じゃないか」と男の常識を許容する立場と、「なんで女だからというだけで、『女のくせに』なんて馬鹿にされなくちゃならないのよ、ほんとに頭にくる」と挑戦的なポーズをとる非許容の立場が、ここでの弁別の意味である。 [β] ”自分の問題”と”他人の問題”:主観的と客観的 第二軸は、<女のくせに>というレッテル貼りにかんして、自分の問題として理解するか、それとも他人の問題として理解するか、つまり主観的な立場から許容・非許容を考えるか、それとも客観的な立場にたって考えるか、という視点の相違である。たとえば、⑧の<逞しくもセクシー、マドンナ>の場合のように、本人の問題として理解すると、「許せない」となるが、誰かマドンナに憧れてる女性の問題とすれば、それは本人の勝手だから、「許される」のではないか、という判断になる。逆に、①の<不貞腐れたお茶くみ娘>の場合には、自分の問題とすれば、お茶組みを拒否することは「許せる」が、一般論として考えると、絶対に「許せない」行為だと断定される。 [γ] クラスター: 格印の女(⇒烙印の女スケール) -⑧の<逞しくもセクシー、マドンナ:許せない>を除いた、残りの9選択肢の『ゆるせない』に、一つのクラスターを認めることができる。これを、ノンフィクション・ライターの沢地久枝に敬意を払って《烙印の女》と呼ぶことにする。烙印の女のクラスターとは、《核家族の専業主婦の役割からの逸脱》と《組織人(=男性)が働く女性に期待する役割からの逸脱》にたいして、「女のくせに、許せない」と烙印が押された女性の行動である。 家のことは、料理が駄目だから、朝食は夫につくらせて平気で、外食が好きでいっぱしのグルメを気取り、掃除洗濯が嫌いだから部屋の中はいつも埃だらけで、大好きな夜遊びは止められなくて、とどめは親の世話をしっかりと拒否して夫を困らせる。 2 朝食づくりを逃げる、働く妻なんて、 『許せない』 3夜遊びDINKS(働く妻)なんて、 『許せない』 4 外食グルメのシングル・ギャルなんて、 『許せない』 5洗濯掃除お斬りの独居女なんて、 『許せない』 9 親の世話を拒否する嫁なんて、 『許せない』 このように、核家族を支える大人の女役割《主婦・妻・母・嫁》の4点セットを放棄する女性は、『最悪の女』と烙印が押され、救われない女性として弾劾される。 つぎに会社にあっては、お茶くみにぐたぐた文句を言う女は許されないし、キャリア・ウーマンだからといって、男と競争することは醜いとされるし、そしてちょっと偉そうな顔をすれば必ず嫌味なキャリア・ウーマンとレッテルを貼られる。当然、上司の秘密を平気で暴露するような、場違いを楽しむ危険な女子社員は退社を勧告されかねない。 1不貞腐れたお茶組み娘なんて、 『許せない』 6 場違いを楽しむお喋り娘なんて、 『許せない』 7競走馬だったキャリア・ウ一マンなんて、 『許せない』 10 偉ぶる嫌味なキャリア・ウーマンなんて、 『許せない』 つまり組織では、男の常識(男が働く女性にかんしてもつ既成のルール=<女は男の言うことを素直にきいて、可愛いければ、それでよい!>)に少しでも逆らう女性は、「女のくせに」と批難され、ここでも最惑の女と烙印が押される。 このように、烙印の女は、専業主婦の役割と組織における男の常識から逸脱した行動をとるとき、しっかりと貼られる社会的な悪の刻印である。それは、簡単に消えるような代物ではない。 烙印の女のクラスターをもとに、つぎに『烙印の女スケール』を作成する。

前述の9つの選択肢にかんして、いくつ「許せない」と発言したか、によってスケールを作成したところ、前ページのような結果になった。 ジェンダーによる相違は明らかである。男性の場合は、スコア9が最頼値で24.0%にも達し、次ぎがスコア8の20.0%である。この2つの値だけで44.0%にも達しており、いかに男性が自分たちの常識を素直に信じ、その常識から逸脱した女性に「烙印の女」のレッテルを、自省することも”ためらう”こともなく反射的に貼っていることが分かる。「お茶くみしない女、なんだそいつは、能力もない癖に」と、自分の無能さを省みることなく、男の常識にしがみつき、また「結婚したら、妻に夜遊びはタブーに決ってるじゃないか、親の面倒をみるのは嫁の務めだろ!」と、ここでも核家族の構造が変化しているにもかかわらず、過去の幻影にこだわって「主婦・妻・母・嫁」の4点セットを自明な真理と主張する。 では女性はどうか。男性と反対に、スコアが小さい方に集中しているというわけではない。彼女たちも、まだそれなりに常識に囚われている。最頻値はスコア8の16.8%であり、その次ぎはスコア8の15.8%である。男性と比較すると、ややスコアは低い方にシフトしている。男性ほどには、素直に男の常識を信じるわけではない、ということである。しかし同時に、男の常識を無視するには「烙印の女」のレッテルを甘受する覚悟が必要であるが、そこまでは心の準備がまだできていない、ということなのだろう。 揺れている、家を守る主婦に、夫に仕える妻に、子供に賭ける母に、そして親に耐える嫁に。女の常識は、男の常識のおこぼれでしかないのか・・・・・ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||