|

||||||||||||||||||||||

| �X�D�ߑ�̒����F��k���ۂ��A�^�ʖڂ� �iA�j���_���ƃ|�X�g���_�� �ߑ�Љ�̃G�[�g�X�́A�w�^�ʖڂɁA���ʂȂ��A�䖝���āA�傫���x�Ƃ������b�Z�[�W�ł���B�����M���邱�Ƃ��ł���Ƃ��A�N�ł��ߑ�ɐ�����C���ɐZ���͂��ł���B�u�撣���āA�^�ʖڂɉ䖝���Đ����āA�啨�ɂȂ邼�A���ꂪ�j�̐����铹���v�ƁA�v�����ނ��ƂŁA�ߑ㉻�͐i�W�����̂ł���B�ǂ��܂ł��������邱�Ƃ��������A�����ɂ��ׂẲ��l�͔��������͂����Ƃ������z�ɖ����ɂȂ邱�ƂŁA�ߑ�Љ�Ƃ������j�̒��ł����Ƃ����j�[�N�Șc���オ�o�������B �����ċC�����ƁA�����������K���V�����ɓ����Ă���̂ɁA���ꂳ��̓J���`���[�X�N�[����e�j�X�X�N�[���ɖZ�����Ƃ��ŁA��������̖ʓ|���݂Ă���Ȃ��Ȃ�܂����B�q�������́A�s���e�̂悤�ȋ������l���͑��肽���Ȃ��t�A���߂ĕ�e���x�̎��R�͗~�����A�Ɛ��ӋC�������܂��B��������́A�ӂƍ��܂ł̐l����U��Ԃ�A�����Ɨ��������܂��B�u����A����ł����B���ꂪ�I���̎g�����B�v�ƁA�������Ԃ߂邾���̗͂��i��o���̂�����t�ŁA�u�������͉����������̂��v���l����悤�ȗ]�T�͂���܂���ł����B�����������茩�߂Ă�����������ɁA�����ɂ��낪���Ă���́A�ǂ��݂Ă���ɂ͌����Ȃ������̂ł��B �ߑ�Љ���x���Ă����G�[�g�X���傫���ϖe���悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ͊m���ł���B���x�o�ϐ������܂ŋ^�����Ƃ̂Ȃ������ߑ㐫�ւ̐M���́A���܂ł͂�������F�A�ߋ��̌��e���X�g�̎�v�����o�[�̒n�ʂ��l�����Ă���قǂł���B�^�ʖڂɐ�����t�h���}�͊����ȏ�k�R�~�b�N�ł����Ȃ��A�E�ρE�䖝�E�����ɗ܂���l�͒P���Ƀ}�]�q�X�g�ł����Ƌ^���A�����啨�ɂȂ邼�Ɛ錾������֑�ϑz���̃��b�e�������炤�����ŁA�N�����̎u�̑傫�����̎^���悤�Ƃ͂��Ȃ��B �����ă|�X�g���_���B���������̗�����A���s�ʐM�Ƃ��Ă݂邩����A���ꂳ�����I���̃h���}���݂��Ă���B�����ɂ�����ɖ����ɂȂ��Ă��Ă��A���ɂȂ�A����ς�{���݂̐����A�Ɩ�������߂Ă��܂��A��̉R�ɉi���̋P�����݂������قǂ̃p���[�������Ă��Ȃ������ɋC�Â��A�|�X�g���_��������Ƃ����ɃM�u�A�b�v����B �����Ă܂����_���̍Đ��B�h���܂Ȃ������A�܂��h���B �P�D�|�X�g���_���Ƃ������t���g�����h�ƌ����Ԃɕ������Ă��܂��܂����B���t�̗��s�Ȃ�āA����������Ȃ��̂ł��B����ɂ������āA�����͂܂����_���̕��̂Ŋ撣���Ă��܂��B����ȊȒP�Ɏ���͓����܂���B���t�̌y�����ƍs���̕ێ琫�̃A���o�����X�ɂ�����Ă��܂��܂��B �����ł́A���Ȃ��̌y���ȑw�ʼn����Ă��������B���̋ߑ�h�̃��C�t�X�^�C���́A�D���ł����A�����ł����B �i�`����j�܂ŁA���ꂼ��ɂ��āu�D���v�u�����v�̂ǂ��炩���`�F�b�N�j 1.�撣����� �`�j ��ւɂ�������A�������������Ċ撣��

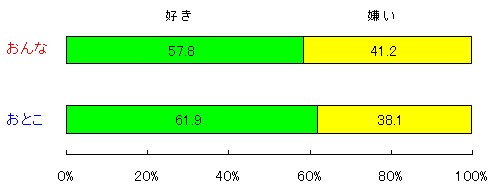

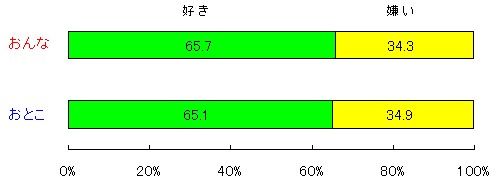

�W�F���_�[�ɊW�Ȃ��A�قڂU�O�����撣�邱�Ƃ��D�����A�ƌ����Ă��܂��B�܂��撣��Ƃ����s�ׂɂ������鉿�l�͕�������Ă͂��܂���B��ւ�O�ɍŏ�����撣�邱�Ƃ��������u�G�O���S�g�v�͌���ł͂S�O�����x�ňꉞ�}�C�i�[�ȃO���[�v�ł��B �撣�锭�z�́A���݂̍s�ׂ𖢗��̖ړI�B���̂��߂̎�i�Ƃ��Ĉʒu�Â��邱�Ƃł��B������A�撣��s�ׂ��ꎩ�̂́A�{���I�ɂ͂܂�Ȃ����Ƃł��B���̂܂�Ȃ����鉿�l�Ƃ��āA�����̖ړI�������̋P���������Ă���ꍇ�ɂ́A�������������Ċ撣�邱�Ƃɉ��l�����邱�Ƃ͉\�ł��B���ꂪ�s��i�Ƃ��Ẳ��l�t�ł����A���̂悤�ȑ傫�ȉ��l��O��ɒu�����Ƃ��ł��Ȃ��̂��A���܂̎���Ȃ̂ł��B�Ƃ���ƁA�撣�邾������]���Ă���̂ł͂Ȃ����A�ƐS�z�ɂȂ�܂��B���łɊ撣�邽�߂̉��l�������Ȃ��̂ɁA�����撣�邱�Ƃ��������l��w���킳��Ă���̂ł͂Ȃ����A�܂��i�̖ړI���ł͂Ȃ����A�Ǝv���Ă��܂��B�u�Ȃ�ł���������撣���Ă�������A��������Ί撣�邱�Ƃ������ɂȂ�v�Ƃ����|�������ꂽ���E�����܂��̂ł͂Ȃ����ƐS�z�ł��B ��ʂł͊撣�邱�Ƃ������ɂȂ郁�J�j�Y���͕K�v�Ȃ��Ƃł��B�����łȂ�������A�N���撣�낤�Ƃ͂��܂���B���������邩����Ȃ��悤�ȉ��l�̂��߂ɁA�M�d�Ȍ��݂̊�т��������킯�ɂ͂����Ȃ��͓̂��R�̂��Ƃł��傤�B������A�撣�邱�Ƃ̉������́A�d�v�Ȃ��Ƃł��B���Ƃ��Ί撣���Ă��鎩���̎p�Ɋ�������A�Ƃ������i���V�Y���I�ȉ����̊m�ۂ͏d�v�ȃm�E�n�E�ł��B ���́A�ǂ��܂Ŋ撣�邱�Ƃō��̉����̏[�������������邱�Ƃ��ł��邩�A�ł��B�@���I�ɂ́A���l���傫���قǁA�܂����̉��l�����܂ł̃`���l���������Ă���قǁA�撣�邱�Ƃ������������Ƃ͉\�ł��B���������̂悤�ȑ傫�ȉ��l�����ł��A�����ȉ��l�����Ȃ��A���������̉��l�����̃`���l���������Ȃ��̂����݂̉��l�����̏Ȃ̂ł��B�Ƃ���ƁA�撣�邱�Ƃ́A�������ł��B �@�ɂ�������炸�A�U�O���̐l���撣�邱�Ƃ��D�����A�ƌ����܂��B���̊撣��͂ǂ̂悤�ȍ��ׂȉ��l�ɂ���Ďx�����Ă���̂��낤���B���̉��l�͂ǂ̂��炢�撣��p�����ێ������邱�Ƃ��ł���̂��낤���B5���Ԃ̊撣�肩�A5�N�Ԃ̊撣��Ȃ̂��B 2.�^�ʖڂ̐^�ʖ� �a�j �����A�����A�����A�^�ʖڂɐ�����

�u�����v��3�x���������J��Ԃ��ƁA�^�ʖڂȐ������ւ̋������h�炢�ł��܂��Ă��܂��B�^�ʖڂ��́A�W�F���_�[�ɊW�Ȃ��A�Q�T���O��̐l�ɂ����x������܂���B�^�ʖڂɐ����邱�Ƃ��{���ɍD���ł��A�Ǝ��M�������Ĕ����ł���l�́A�����ߋ��̐l�̂悤�ł��B �^�ʖڂɂ����������Ȃ����Ƃ́A���܂ł͏�k�I�ȑ��݂ł��B�^�ʖڂ����Ƃ������Ƃ́A�s�V�т��Ȃ��A��Ƃ肪�Ȃ��A��������݂��Ȃ��A�M�X�M�X���Ă��Ăӂ���݂��Ȃ��t�Ƃ�������A�̕��̉��l�����\�����܂���B���Ă̂悤�ɁA�w�����ŁA�������肵�Ă��āA�M�����ł��āA�d�����ł��āx�Ƃ��������̉��l�������Ă��܂��B���ꂾ���^�ʖڂȐl�ɂƂ��āA���͐����h���Љ�ł��B �������A�^�ʖڂ��������Ă���̂ł͂Ȃ��͂��ł��B�s�^�ʖڂ������\���ł��Ȃ����Ƃ������Ă���̂ł��t�B�܂�^�ʖڂ����ł��A�܂��V�т����ł��A��ʓI�ȕ\�������ł��Ȃ����Ƃ������錴���ł��B�^�ʖڂ����̐l�͂܂�Ȃ����A�V�т����̐l�͔n�����A�Ƃ������Ƃł��B�ǂꂾ���s���`�I�Ȗ����t��\���ł��邩�A���d�v�Ȃ̂ł��B�^�ʖڂł����āA�����ɗV�т���������A�Ƃ����l���D�����̂ł��B �����ɂ́A������@�\����`�I�ɋK�肷�邱�Ƃւ̔���������܂��B�������邱�Ƃ��ɏ[��������g���b�L�[�Ȕ\�͂����܋��߂��Ă��܂��B��含�́A��������x��ł��B�Ȃ��Ȃ�A��含�Ƃ́w���ꂵ���ł��Ȃ��I�x���Ӗ����閳�\�̏ؖ��ɂ�����Ȃ��߂��\��������ł��B�������������ł��n����Z���X�����҂���Ă��܂��B�X�y�V�����X�g����W�F�l�����X�g�w�̕ϖe�����߂��Ă��܂��B�W�F�l�����X�g�w�̓��ɂ́A�^�ʖڂ����ł��A�V�т����ł��ʖڂŁA���`�I�ȑ��݂ւ̎��ȉ��v���K�v�Ȃ̂ł��傤�B 3.�ړI�ƌv��̎��O �b�j �ړI�m�ɂ��A�v��I�ɕ�������������

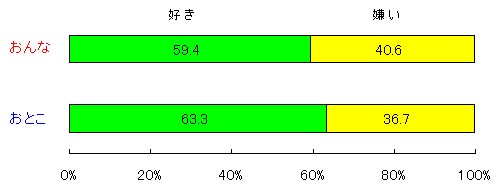

�ړI�ƌv�搫�ɂ́A�撣��Ɠ����悤�ɁA�W�F���_�[�ɊW�Ȃ��A�U�O�����x�̎x��������B�ړI��ݒ肵�A�����B�����邽�߂Ɍv��I�ȃX�P�W���[���Ǘ�������A�Ƃ��������I�Ō����I�ȕ��@�͂܂����݂ł���B �ړI�͉����B���ꂪ���m�ɂł����J�͂Ȃ��B�ߋ��ɂ����āA�ړI�͎����ł������B����͏��^�̎��݂ł������B�u�����邱�Ɓi���ɂ����Ȃ��I�j�v�Ƃ��u�L���ɂȂ邱�Ɓi�n�R�͌����I�j�v�����ׂĂ̐l�̋��L�̖ړI�ƂȂ��Ă����Ƃ��A�ړI���ꎩ�̂��^���K�v�͂Ȃ��A�����f���Ɏ�i�Ƃ��Ă̌v�����邱�Ƃɐ�O��������悩�����B����ȏ�̂��Ƃ��l����K�v���Ȃ��������A�܂����̂悤�ȗ]�T���Ȃ������B�i��i�I�j������`�́A���̂悤�ȑO��̂��ƂŊJ�Ԃ����v�z�ł���B �������ړI�̎����������̗͂������A�������ړI���ׂ��Ȃ��̂ɕ��U���Ă������Ƃ��A�ړI���̂̉��l��_�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B�Ȃ����̏����ȖړI�͉��l�����̂��A���̐������̍��������߂��Ƃ����X�Ƒ�����ꂽ�B���̌��ʁA�v�搫�͂ǂ������̕��ɒǂ�����Ă��܂����B�ړI���ꎩ�̂��l���邱�Ƃ��D�悳��A�����B�������i���v�悷�邱�Ƃ͉��l��r�����Ă������B ���ꂪ�A���ܐi�s�����鉿�l�̕ϊ��ł���B ���܂܂ł̖ړI�I�v�l�Ƃ́A�ړI���B������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��A���̒B���̎�i�Ƃ��Čv�悪����A�Ƃ������z�ł���B�������A�����Ȃ̂��낤���B�ړI�����l�̎��_���瑨�������K�v������̂ł͂Ȃ����B�܂�ړI�͒B�����ꂽ�u�ԂɁA���̉��l��r������B������A�ړI�ɂ́A���܂ł����Ă��Ȃ��Ȃ��B������Ȃ��A���������������B�������͂����A�Ƃ�����Ԃ���Ԗ��͓I�ȂƂ��ł���B�����ɒB������Ă��܂��ړI���A�i���ɒB������Ȃ��ړI���A�ړI�Ƃ��Ă͎��i�ł���B�ړI�I�v�l�Ƃ́A�ړI�B���܂ł̃v���Z�X���y���ރQ�[���ł���A�Ƃ����Ȃ����B�ړI���B�����ꂽ�u�Ԃɂ��ׂĂ͏I���B�u�ł����I�v�Ƃ��������́A�u�������̃Q�[���͂ł��Ȃ��v�Ƃ����������̕\���ł���B �ړI�ɂ́A�s�B������邱�Ƃ��ړI�Ȃ̂��t����Ƃ��s�B������Ȃ����Ƃ����l�Ȃ̂��t�Ƃ���2�̌���������B�傫�ȖړI��M���邱�Ƃ��ł������A�B������邱�Ƃ��ړI�̃I�[���h�ړI�_�ɂ�����ꂽ���A�������ȖړI����������Ȃ��ł́A�B������Ȃ����Ƃ����l�Ƃ����ړI�_���d������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ɂ����ړI�_�̍Đ��̓��͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B 4.�䖝����E�C �c�j �����Ȃ��ɂ��A�܂��́A�����Ɖ䖝�����

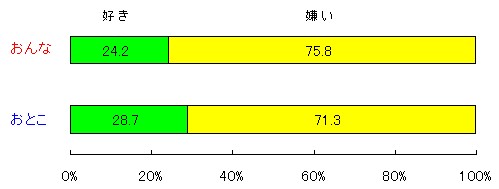

�u�䖝����v�̃R���Z�v�g���D���Ƃ����l�́A�W�F���_�[�ɊW�Ȃ��A���}�C�i�[�ł��B���́A�䖝��������Ȃ�����ł��B �䖝����K�v���Ȃ�����ɁA�䖝���A�s�[������͎̂������ł��B�䖝�́A�䖝����������Ȃ��i�T�^�́A�n�����̐��E�j�ɂ����āA���̏�j����̃e�C�N�I�t��ړI�Ƃ��āA���̂��߂̗L���Ȏ�i�Ƃ��č̗p���ꂽ�g���b�N�ł���B�䖝�̉��l�́A�{���I�ɂ͕��̉��l�ł����Ȃ����Ƃ��A���̎�i�I���l�ɂ���Ĉ�C�Ɏ�v�ȉ��l�ɓ]�����ꂽ���̂ł���B �䖝�������܂ł���i�Ƃ��đ��݂��邩����A����̓��_���Ȕ��z�ł��邪�A�䖝�͂�������Ǝ��ȖړI�����āA�䖝���}�]�I�����ɂȂ邱�Ƃ�����B�����Ƃ��Ă��邾���ŁA�C������������������Ƃ��A�䖝�͘c���l������B������I�ȉ����ɂ́A�䖝�������Ă���Ή��Ƃ��Ȃ�A�Ƃ����`���I�ȉ䖝�ς��݂���B�����Ȃ�ƁA�䖝���~�߂��Ȃ��Ȃ�܂��B���Ă̓��{�̂��������݂͂�ȉ䖝���D���ł����B���܂ł��䖝���ł���l�����܂��B�����͂������S�ɂ�����̐��E�ł��B �䖝�͉��̂��߂ɂ���̂��A�Ƃ����ړI�_�ƃZ�b�g�ɂȂ��Ă���ꍇ����A�䖝����E�C���ꎩ�̂����l����s�ׂ��A�Ƃ������l�_�ɕϖe���鎞�A�䖝�̓v�����_���Ƌ����A��C�ɂ�����I�ȗl����悵�܂��B���ꂪ��������{�I�ȋߑ㉻�_�ɂȂ��郁���^���e�B�ł��B �����ł́A���̂悤�ȌX���ɂ͌��������\������A�䖝�͏X���A�Ƃ����ӌ����吨�ɂȂ��Ă���B�|�X�g�c��̐���ɂ́A�䖝�͂���������Ȃ��A�Ƃ�������Ȕ������łĂ��邱�Ƃ́A�f���Ɋ�Ԃׂ��Ȃ̂ł��낤�B�䖝�̃J�[�h���̂Ă��Ƃ��납��A�V�������l�̑n�o�Ɍ����ĕ����o���E�C���A���܊��҂���Ă���̂ł���B 5.����ւ̂������ �d�j ���l�ɊÂ��邱�Ƃ̂Ȃ�����������̌`��

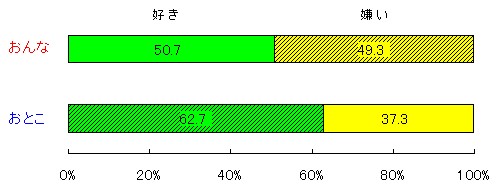

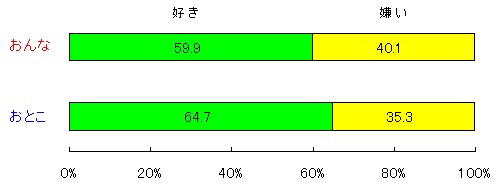

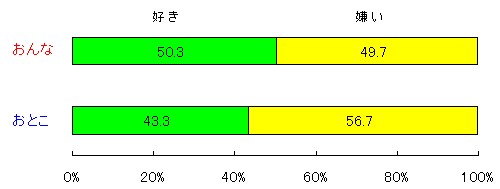

�W�F���_�[�̉e���͂����m�ł���B�j���͂U�Q�D�V��������ɋ����������������A�����͂S�X�A�R�����u����Ȃ�āA�܂��������v���x�ł�����Ƃ��Ă��܂��B �j�̓A�C�f���e�B�e�B�����߁A�������̓l�b�g���[�L���O���V�����Ƃł��咣���Ă���悤�ł��B�m���ɁA����͒j�炵���ɂ͏d�v�Ȃ̂ł��悤�B�����͂������l�ɗ���z���A�Ƃ������b�e�����\��ꂽ��A����͒j�炵���Ȃ��z�Ƃ������ƂȂ̂ł��悤�B�j�́A�����A�C�f���e�B�e�B���݂��邱�ƂŁA�j�炵���̏ؖ��𔗂��Ă���̂ł��B ����ɂ������āA�������́A����������������Ȃ�ď��炵���Ɏ�����Ȃ��A�Ƃł��������̂悤�ɁA�A�C�f���e�B�e�B�Ƃ��������̊k�����łɂ��邱�Ƃ����A���̊k���_�炩�ɂ��ĊO���Ƃ̃l�b�g���[�L���O�����͂ɂ��邱�Ƃ��d�����܂��B ����́s�A�C�f���e�B�e�B����l�b�g���[�N�w�̃V�t�g�t���������Ă��܂��B�ߑ���x�����l��`�ւ̈ٗl�Ȃ܂ł̎����́A���낻��I�����}���悤�Ƃ��Ă��܂��B������������ɂ�������Ă��A�N���̂��ƖJ�߂Ă͂���܂���B���܂���ς�����z��������̂��A�ŏI��ł��傤�B�ɂ�������炸�A�j�͂��́��炵�������ؖ�����ɂ́A�A�C�f���e�B�e�B�������Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŁA�W�����}�Ɋׂ�܂��B�������̂��ƁA�����̒j�炵����������Ă݂�ƁA�V�����j�炵���ւ̓����J����邩������܂���B �s�A�X������j�A���肰�Ȃ��g�����Ȃ݂ɔ���������܂���j�A�₳��������j�A���l�̐��b���₭�̂��������j�A�̂Ȃ�u�j�̋��v�ƃ��b�e����\��ꂽ�A���`�j�炵���ɂ�������������̂�������܂���B�C�����ƁA�j�̕��������������ɋÂ�ł܂��Ă��܂��B 6.�r�b�O�̖� �e�j ����オ��Ō��\�A�r�b�O�ɂȂ邱�Ƃ���

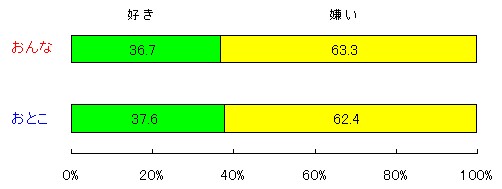

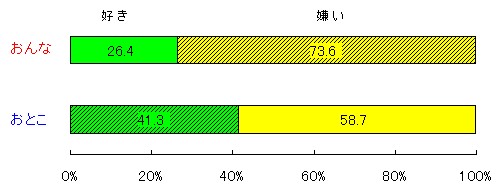

�݂�ȁA�܂��r�b�O���D���Ȃ悤�ł��B�ӊO�ɂ��������r�b�O�ɓ���Ă��܂��B�܂��㏸�u�����~�߂�悤�ȋC�ɂ͂Ȃ��Ă��܂���B���܂ł����Ă������͕n�R���A�Ǝ��s�I�Ȃ܂łɎv�����ނ��ƂŁA���܂܂ł̘H�������ՂɈێ����悤�Ƃ��锭�z�̕n�����݂��܂��B����オ��Ō��\�A�Ƃ܂ŋ������Ă���̂ł�����A�r�b�O�w�̊�]�͎~�߂��Ȃ��̂ł��傤�B ����ȏ�r�b�O�ɂȂ낤�Ƃ��鐸�_�����O���Ƃ̂��ׂĂ̖��C�̌����ł��邱�Ƃ����o���Ă��܂���B�����[���Ƀr�b�O�ɂȂ����̂ł�����A���̌�����ǂ̂悤�ɖL���ɏ���邩�A���l����ׂ��ł��B�ɂ�������炸�A�܂���������đ��낤�A�Ǝ咣����̂ł�����A�n�R�����ɂ͂ǂ����悤���Ȃ����O�������܂��B�n�R�����́A�m���ɏ㏸�u�����ێ���������������G�l���M�[���ł��B������A�|���̂ł��B�ǂ�ȓ�ւ����̍����ŏ��z���Ă��܂�����A���̂悤�ȍ�����r�����Ă��܂�����i���O���͓{�苶���̂ł��B ����͋ƂȂ̂ł��悤���B�n�R����ɂ́A�l�����������鉽��������ł��܂��B���̕n���������ɉ��l��F�߂Ă��邩����A�o�ϑ卑�ɂȂ��Ă��A�����I�ȖL�����ɂ͉i���ɖ����Ȗ����Ƃ��Ă̓�����ނ��Ƃł��悤�B���낻��n�R����ɕ��̉��l��\�鎞�@���������Ă���Ǝv���̂ł����A�܂���҂ł����A�r�b�O�ɓ���Ă��܂��B �r�b�O�u���ƕn�R����̓Z�b�g���j���[�ł��B���̃Z�b�g���j���[���������Ă��邩����A�ߑ�̒����Ƃ������e�[�}�͏�k�Ƃ��Ĉ�R����܂��B����ɋߑ�Q�[���ɋY��Ă���A�Ɲ����E�}����Ă������Ɖ䖝���邵������܂���B���̉䖝���܂��D�����Ƃ�����A�ǂ����悤������܂���B���낻��h��t�̂��������h�ȂƂ̕n�R���ꂩ��͑��Ƃ��Ȃ���A�����܂���B 7.�d�������b�� �f�j �d�������̐��b��A�Ƌ����Ă����܂�

����͔��ɏ��Ȃ��x�������l�����Ă��܂���B�W�F���_�[�ɊW�Ȃ��A�قR�O���̐l���D���Ɖ��Ă��邾���ł��B�u���ꂵ���Ȃ��I�v�̐������̓T�^���u�d���������b��v�Ƃ����p�^�[���ł��B�u��Ɓ^���^��O�^��S�v�Ƃ��������t�ɂ́A�u���ꂵ���Ȃ��v�̐�������K���Ŏ�낤�Ƃ���M���v�����������܂��B �������u���ꂵ���ł��Ȃ��v�́A���Ă̂悤�Ɂu���ꂪ�ł��邼�I�v�Ƃ������M�Ɉ�ꂽ�錾�ł͂Ȃ��A�u���ꂵ���ł��Ȃ��v�Ƃ�����Ȃ��ڂ₫�ɕϖe������܂��B�u���܂��A�d�������ł��Ȃ��́H�@�Ƃ�Ȑ����������Ă���́v�Ɣn���ɂ����̂��A���܂̎d���ςł��B �d�������Ől�����߂��Ă����N���ɂƂ��āA�d���̓A�C�f���e�B�e�B�̌���ł��B�d�������邩��A�������N�ł��邩�A���m�F�ł��܂��B��Ђɂ�����n�ʂ��ނ̑��݂��Љ�I�ɔF�m����B��̏ؖ����Ȃ̂ł��B������ސE��́A���̗B��ł��ׂĂ̒n�ʂD�����̂ł�����A�u�G�ꗎ���t�v�Ƃ��Ă���������p��m��܂���B�Ȃɂ��q���ɂ��a�܂�邱�ƂŁA�V�����ĎS�߂Ȏ��������o�������邵������܂���B���ꂪ�d���ɖ���q����j�炵���̏I���̎p�Ȃ̂ł��B �d���ւ̉ߓx�̈ˑ����痣�E���āA���܂��܂Ȏ����炵����\������Ƃ��A�A�C�f���e�B�e�B�ł͂Ȃ������炵���̏ؖ����K�v�ɂȂ�͂��ł��B�d���Ƃ����f��ł����ŏ������Ă��������炵���ł͂Ȃ��A���������̑f��Ȃ̂��A�����ł�������Ȃ��Ȃ�A�Ō�́u�f��Ȃ�āA�Ȃ��́v�Ǝv�������Ƃ��A�d������̎����炵���̊�ɗ��������鎩����m��͂��ł��B�u�����d�������ł͂Ȃ��A��������A�ƒ������A�F�l�����āA�����đ��l�Ɏז�����Ȃ����������̎��Ԃ�����B���̃g�[�^���e�B�̂Ȃ��ɁA�����Ƃ������A���e�B�͂���v�ƐM����悤�ɂȂ�ł��傤�B�d���������b��Ƃ����l���v�́A�ߑ�Љ�I���Ɏd�|�����g���b�N�ɈႢ����܂���B 8.�l���̓Q�[�� �g�j �l���̓Q�[��������A�����Ƃ����ׂĂ�

����́A�W�F���_�[�̍��ق����m�ł��B�j���͂S�P�D�R�����u�l���̓Q�[�����v�ƐM���Ă��܂��B����ɂ������āA�����͂V�R�D�W�����u�܂��l���̓Q�[���Ȃ��Ǝv���Ă���́A�n���݂����v�ƒf�肵�܂��B�����́u�l�������Ă����v���Z�X�́h���ŋ����h�v�ƌ��������̂ł��B �Q�[���ɂ́A�K���ړI���ݒ肳��A���̖ړI�ɂǂꂾ�������E�������B�ł��邩�A�Ƃ������z���O��Ƃ��Ă���܂��B�n�������z���Q�[���Ȃ̂ł��B���ł���������A��蓹��e���Ȃǂ����ɁA�����S�[���ɂ��āu��������I���������I�v�Ɩ����悤�A�Ƃ����̂��Q�[���ł�����A�����ɂ͍ו��ɂ������A���̔������Ɉ�u�̖����݂�悤�ȖL���Ȕ��z�͂���܂���B���b�Z���b�Z�Ƃ������l�߂邱�Ƃ������l���A���̌�̋������z����悤�ȗ]�T�͒j�����ɂ͂܂���������܂���B�����Q�[���ŁA�j�����𐪕������ƌ������Ƃ��̒j�����̉����́A�܂��ɕn���Ȗ��Q�[���ł��B�j�������̂Ȃ��Ŗ������ԂƂ��A���́u�Ȃɔn������Ă�̂�I�v�ƐS�̒��łԂ₫�܂��B �Q�[���ɂ́A�ړI���ꎩ�̂����l�����A�Ƃ��������̑O�K�v�ł��B���̑O���Ă���Ƃ��A�Q�[���͂Ȃ��Ӗ�����˂��܂���B�u����������A�ǂ������Ƃ����̂��v�ł����܂��ł��B����ȏ�̔��W�͂���܂���B�j�����́A�܂��Q�[���ɈӖ�������Ƃ������z������߂Ă��܂���B �������́A�Ƃ����ɂ���Ȍ��z����ڊo�߂Ă��܂��B�Q�[���̉��l����������A�u�������ŋ������Ȃ�����Ȃ��I�v�Ɩ������A������v���Z�X�̈�R�}���ƂɐV�����Ӗ��̑n�o�����߂āA�r�{�ɂ��܂��܂ȏ������݂����Ă��܂��B�����邱�Ǝ��̂��傫�Ȏŋ��ł���A���̎ŋ����������邱�ƂŐ����邱�Ƃ̈�R�}���Ƃɍׂ₩�ȈӖ������邵���Ȃ��ł͂Ȃ����A�Ƃ��������u�ߑ�ւ̌��ʁv���݂��܂��B�����Q�[�����ł���悤�Ȍ���ł͂Ȃ��A�݂�Ȃ����ꂼ��ׂ̍₩�Ȏŋ��̃V�[�������X�ƎB�葱���邵���Ȃ��A���ꂪ�ߑ�̋N���ł���I���ł���A�����݂݂��������V��������̃I�[�v�j���O�Ȃ̂��A�Ɣޏ������͌����܂��B �u�e�ƋT�v�̘b������܂��B�T�ɂ́A�Q�[�������ᒆ�ɂ���܂���ł����B������A�����ƂɎ��O��R�₵�A�����ċ�J���Ă���Ə����A�����A���̉��l�ɐ����܂����B�ł��e�́A���łɏ����Ƃɉ��l�����߂Ă��܂���B��蓹�����A���Q�����A��u�̈��炬�ɍō��̉����܂��B�e�́A�v���Z�X���y���݂������������Ȃ̂ł��B�ȋT�́A�ߑオ�Y�n�����Q�[���ł̃`�����s�I���ł����A�e�ɂ͋T�ُ̈�Ȋ�т������ł��܂���B�j�͋T�ŁA���͓e�ł��B 9.�n���Ȉ�� �h�j ���̈�����l���čs�����邱�Ƃ��̐S��

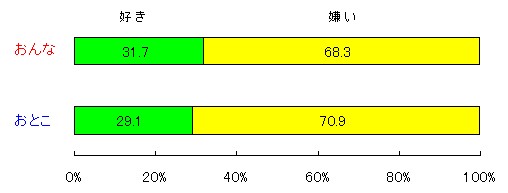

����́A�j���Ƃ��ɍ����x���������܂��B�݂�Ȓn���ȓw�͂��D���Ȃ悤�ł��B����́A�B�̖ړI�̖��m���ƌv�搫�̃|���V�[���s����̕��@�Ƃ��Ď��₵�����ڂȂ̂ŁA�B�Ɠ����悤�ȌX���i���m�ɂ͎�����U�T���̃X�R�A�j�ɂȂ��Ă��܂��B �䖝�Ƃ��^�ʖڂ��Ƃ������e�[�}�ɂ��ẮA���łɕ�������C����N���ɂ��Ă���̂ɁA�n���ȓw�͂Ƃ������e�[�}�ɂ͂܂��Ŏ����Ă��܂��B�w�͐M�ɂ́A�^�₪����Ă��܂���B�M���鉿�l���܂��p���[�������Ă��܂��B�u�Ȃ��䖝���Ȃ�������Ȃ��̂��v�Ƃ��u�����^�ʖڂɂ͖O�����A�V�т͑f���炵���v�Ƃ����ӂ��ɁA�䖝�Ɛ^�ʖڐM�͉ߋ��̈╨�ƂȂ��Ă���̂ɁA�w�͐M�ɂ͍��������̂�����܂��B �n���ȓw�͂𑱂��Ă����A������Ղ��N����͂����A�Ƃł������̂ł��傤���B����ł́A�݂�ȈˑR�Ƃ��ċT�ł͂Ȃ����A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̂�����ł́A�T�̕��@�_���痣�E����E�C�������Ă��܂���B��e�̑���̂悤�ȁA�D�u�Ƃ����y�₩���͂����ɂ͂Ȃ��A�ݏL���������ւ̋������x�z�I�ł��B�w�͂̓ɂ͂����O�����A�u�����ēw�͂������āA�����Ȃ����́I�v�Ƃ������ƂɋC�Â��̂͂��̂��ƂȂ̂ł��傤���B 10.�����Ƃ������ʂ̂Ȃ� �i�j �������L�`���Ɛ������A�����Ŗ��ʂ��Ȃ�

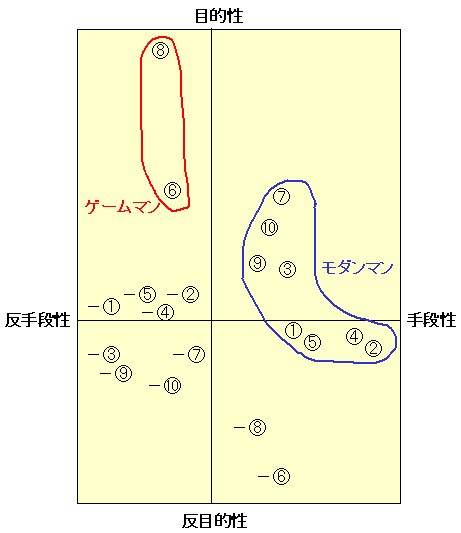

������j���̍����Ȃ��A�قڔ����̎x�����ł��B�펯�I�ɂ́A�����̕��������D���̃C���[�W������܂����A�����ł͗L�ӂȑ��ւɂ͂Ȃ��Ă��܂���B������̃X�R�A�������Ƃ��������̂��Ƃł��B�������A�����D���ɂ͔����������Ȃ��Ă���̂ł��傤���B�u�����肪�A�Ȃ�ł�����Ɛ������ڂ����ĂȂ�����Ȃ�Ȃ��̂�B�������āA�������������Ă���̂�B���܂܂ʼn䖝���Ă��������Ȃ́A�ʖڂȏ��̃��b�e�����|���āv�ƃu�c�u�c��������������̐����������Ă��܂��B �o�ЂƂȂ��������ɂ��ӂ�A���ꂢ�ɐ������ڂ��ꂽ�A���ʂȂ��@�\�I�ɋ�Ԑv���ꂽ�����B���̐l�̕�����`���A�ꌩ���ĕ�����܂��A���̐l�̐S���ǂ��܂ŋߑ�ɐ����Ă��邩���B���������ŁA���ꂢ�Ŗ��ʂ̂Ȃ��z�u�������������ɂ́A���_���Ȓ������o���݂��܂��B���̒������������̒�`�����肵�܂��B�e�Ղɒ����������ł���Ƃ��A���ꂪ���̃X�^���_�[�h���\�����܂��B�����͔������B�@�\�I�ł��邱�Ƃ͔������B���ʂ̂Ȃ��z�u�͔������B���ׂẴ��_�����́hSIMPLE�@IS�@BEST�h�Ō��肳��܂��B ���ʂ��Ȃ����Ƃ́A��i�I�ȍ��������Љ�I�Ȏ����Ŏ�������s����̕��@�ł���A���ꎩ�͔̂��̊�ł͂Ȃ��B�ɂ�������炸�A���_���̐��E�ł́A���ʂ��Ȃ��@�\�������������Ƃ肷���ɂ܂łȂ��Ă���B���̊�̊m���́A���_���̉��l����C�ɍ��߂��͂��ł���B����܂ł͎Љ�I�Ȏ����ł̉��l�ł����Ȃ������@�\�����A�ے������ɂ����鉿�l�̐��������l�������Ƃ��A���_�����߂���Љ���͔����������N����A�h�邬�Ȃ��ߑ�������B ���̃����N�ɁA�h�炬����������B�����ɂƂ��Ď����ł������u�����ŁA���ʂ̂Ȃ����Ɓv���^�⎋�������B�Ȃ��A�����ł��邱�Ƃ́A���炵�����ƂłȂ���Ȃ�Ȃ��̂��H �iB�j���_���}���ƃQ�[���}�� �ߑ�Љ�̃G�[�g�X�Ƃ��Đݒ肵��10���ڂ��ǂ̂悤�Ȋ֘A���������Ă��邩�A���ʉ��V�ނɂ���ĕ��͂���ƁA���̂悤�Ȍ��ʂɂȂ�B

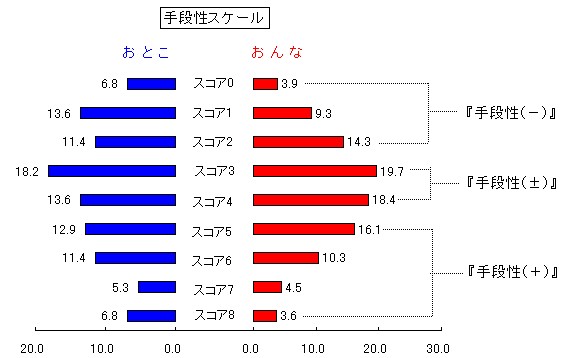

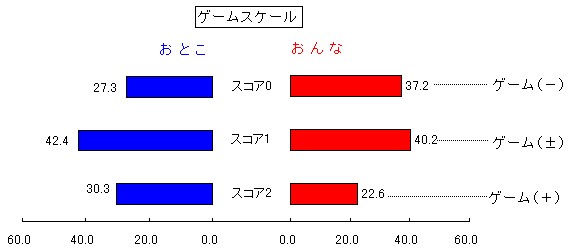

1 �撣����� 2 �^�ʖڂ̐^�ʖ� 3 �ړI�ƌv��̎��O 4 �䖝����E�C 5 ����ւ̂������ 6 �r�b�O�̖� 7 �d���������b�� 8 �l���̓Q�[�� 9 �n���Ȉ�� 10 �����Ƃ������ʂ̂Ȃ� �ia�j�h��i���h�Ɓh����i���h ��ꎲ�́A��i�I�ȉ��l���x�����闧��Ƌ��ۂ��闧��̑ΏƐ��̖��ł���B�u�^�ʖڂ��v�u�䖝�v�Ƃ������A���ꎩ�̂ł͉��l�����������A����ړI��B�������i�Ƃ��Ă͂��߂ĉ��l��\���ł����i�I�i����I�j�s�ׂɂ������āA������u�D�����v�Ǝx�����闧��ƁA�u�������v�Ƌ��ۂ��闧�ꂪ�A�����ł̃e�[�}�ł���B �ib�j�h�ړI���h�Ɓh���ړI���h �@��́A�ړI���ւ̊S���������ア���A�Ƃ����ΏƐ��̖��ł���B�u�l���̓Q�[��������A�����Ƃ����ׂĂ��v�Ƃ��u�r�b�O�ɂȂ邱�Ƃ����v�̂悤�ɁA�ړI�B�����ꎩ�̂ւ̈ӗ~���u�������A����Ƃ��ア���v�������ł̃e�[�}�ł���B �ic�j�N���X�^�[1�F���_���}���i����i���X�P�[���j ���̃N���X�^�[�́A���̂W�̍��ڂ���쐬�����B 1 ��ւɂ�������A�������������Ċ撣�� 2 �����A�����A�����A�^�ʖڂɐ����� 3 �ړI�m�ɂ��A�v��I�ɕ������������� 4 ��������ɂ��A�܂��́A�����Ɖ䖝����� 5 ���l�ɊÂ��邱�Ƃ̂Ȃ�����������̌`�� 7 �d�������̐��b��A�Ƌ����Ă����܂� 9 ���̈�����l���čs�����邱�Ƃ��̐S�� 10 �������L�`���Ɛ������A�����Ŗ��ʂ��Ȃ� �����8���ڂ́A����ړI��B�����邽�߂̌����I�ō����I�Ȏ�i�Ƃ��Ẳ��l���d������G�[�g�X�ł���A�ߑ�Љ�ɂ͕s���ȃG�[�g�X�ł���B�����ł��̃N���X�^�[���w���_���}���x�ƌĂԁB ���_���}���́A��������ւ̐M�������ƂɁA�d���U�̐��b��Ƃ��A���̎d���ɂ��Ă͖��m�ȖړI�ӎ��������A���̖ړI�����Ɍ����Ă͎��s�\�Ȍv���Ȗ��ɗ���A���̎����ߒ��ł́u�^�ʖڂɁA�䖝���āA�撣��I�v�����b�g�[�ɁA�n���ȍs����W�J���A�������L�`���Ɛ������āA���ʂ̂Ȃ������I�Ȏd��������B ���ꂪ�A�g�D�ɐ�����j�炵���̓T�^�ł���B�ߑ�Љ�̑g�D�́A���̂悤�Ȏ�i�I�ȉ��l��M��j�����ɂ���Đ������A���W���Ă����̂ł���B�g�D�l�Ƃ́A���̂悤�ȃ��_���}���̂��Ƃł���A�˂ɑg�D�Ƃ̊֘A�ɒ��Œj�炵���̏ؖ������߂��l�ł���B���_���}���́A�d�����痣�ꂽ�����z�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���_���}���̃A�C�f���e�B�e�B�͑g�D�l�ɂȂ肫�邱�Ƃł���A�g�D�̒��ōl���A�g�D�̒��ōs�����邱�Ƃ����_���}���炵���������Ȃ̂ł���B�ƒ��U��Ԃ�悤�ȗ]�T�͂��ĂȂ����A���K�v�������Ȃ��̂ł���B ���̂悤�ȃ��_���}���ɂ��鋤���̓x�������w��i���X�P�[���x�Ƃ��č쐬����B�܂��L8�̍��ڂ̎x���i�D���j���ɂ���āA�ǂ̒��x�̃��_���}���ł��邩�A��]�肷��B

��i���X�P�[���ɂ��Ă̓W�F���_�[�̉e���͂͂Ȃ��B�������ŕp�l�͒j���Ƃ��ɃX�R�A3�Ƃ��Ȃ��x���ł���B���̒l�͏����łP�X�D�V���A�j���łP�W�D�Q���ł���B���_���}���̐��������A�������肩�A�j���i�Ƃ����Ă��A�����̑�w���j�ɂ��A���Ȃ�ے�I�Ȑ������ƕ]������Ă���B���Ȃ��Ƃ��ϋɓI�Ɏx�����������鐶�����ł͂Ȃ����Ƃ͊m���ł���B���^�ʖځE�䖝�E�撣�遄�ɂ́A���͂▣�͂��������Ȃ��̂��낤�B���R�̂悤�ȋC������B �X�R�A8�Ƃ����T�^�I�ȃ��_���}���́A�j���łU�D�W���A�����łR�D�U���ł���B�������X�R�A0�Ƃ����A���`�E���_���}���ɂ��Ă��A�j���͂U�D�W���ŁA�����͂R�D�X���ł���B�j���̕���������傫���B���̗��R�Ƃ��āA�j���̃T���v�������Ȃ��Ƃ������Ƃ����邪�A�j���̕������_���}���w�̃R�~�b�g�����g���������߂ɁA�����Ɣ����̕]�����͂����肷��Ƃ������Ƃ��l�����悤�B��������ɂ��Ă��A�܂���������ɂ��Ă��A���ꂾ���A�j���̕����ߑ�Љ�̃G�[�g�X�i���_���}���j�ɍS������Ă���̂��낤�B�����́A�ӊO�ɐ��߂���������i���X�P�[���ɂ������Ď����Ă���B �id�j�N���X�^�[2�F�Q�[���}���i���Q�[���X�P�[���j ���̃N���X�^�[�́A����2�̍��ڂ���쐬�����B 6 ����オ��Ō��\�A�r�b�O�ɂȂ邱�Ƃ��� 8 �l���̓Q�[��������A�����Ƃ����ׂĂ� ����́A��i���X�P�[���ɂ݂���u��i�Ƃ��Ă̍�����`�������`�v�ڋ��߂Ă�����̂ł͂Ȃ��A�ړI�B�����ꎩ�̂̉��l���d������G�[�g�X�ł���B�����ŁA������w�Q�[���}���x�ƌĂԁB �Q�[���}���́A���}�L���x���X�g�ł���B�Q�[���ɏ��Ă��ꂾ���ł������A�T�N�Z�X����A���̂��߂ɂǂ̂悤�Ȏ�i�𗘗p���悤���A����͖��Ȃ��B���͌��ʂł���A���̂��߂̎�i�������ł��邩�ǂ����͖��Ӗ��ł���B�����Ɖ䖝���Ēn���ɏ�ɓo���Ă��悤���A�M�����u���̂悤�ɂ��Ĉ�C�ɋ삯�o�낤���A����Ȃ��Ƃ͂ǂ����ł��悢�B�K�v�Ȃ̂́A�Q�[���ɏ����������������ł���A�������������s�������A�ł���B���҂Ƃ��āA�����҂Ƃ��Ẳ��l�ɋ��������������̂��A�Q�[���}���ł���B �����ŃQ�[���}���w�̋����x�������w�Q�[���X�P�[���x���쐬����B��L2�̍��ڂ��x���i�D���j���鐔�ɂ���āA�ǂ̒��x�Q�[���}���ɂȂ낤�Ƃ��Ă��邩�A��T�邱�Ƃɂ���B

�Q�[���X�P�[���ɂ��ẮA�W�F���_�[�̉e���͖͂��m�ł���i1�������ŗL�ӂȑ��ցj�B�j���̓Q�[���}���ɓ���A�����̓Q�[���}���Ɍ������Ă���B 2���ڂ��x������Q�[���}���w�̓���h�́A�j���ł͂R�O�D�R���ɂ��B���A�����ł͂Q�Q�D�U���ł���B���ɁA�A���`�E�Q�[���}���h�́A�j���łQ�V�D�R���ŁA�����ł͂R�V�D�Q���ɂ��B���Ă���B�j�����ł݂邩����A�j���̓Q�[�����D���ŁA�u�����Ƃ�r�b�O�̖��v�ɉ��l�������A�����͂���ȃ}�L���x���X�g�ɂ͂Ȃ肽���Ȃ��ƌ����Ă���B �j�����͐�������Ȃ������ƂɎ��O��R�₵�A�T�N�Z�X�w�̖����̂Ă邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�ł��B����Ӗ��ł́A�����̓��}���e�B�X�g�ł��B����Ȏq�����݂��s�����A�������͂��Ȃ���₩�ȖڂŌ��߂Ă��܂��B������������A�ޏ��������炷��w�����T�N�Z�X�Ȃ�āA�I����āA�����Ȃ��̂�I�x�Ƃł����������̂ł��傤���B |

||||||||||||||||||||||