|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

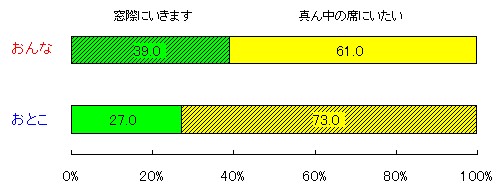

俆丏慻怐丄偲偄偆悌 乮A)慻怐偲彈 乻慻怐偲彈乼偼丄嬤戙偺尪憐偲偟偰丄梈榓偝傟傞偙偲偺側偄塱墦側傑偱偵柕弬偡傞娭學偵偁傞丅彈惈偑慻怐偺儊儞僶乕偲偟偰惗偒傛偆偲寛抐偡傞偲偒丄偵傕偐偐傢傜偢斵彈偑乽嵢偝傜偵曣乿偲偄偆尵梩傪攚晧偍偆偲偡傞偲丄偦偺忬嫷偼丄慻怐恖偲偟偰偺斵彈偵偒偮偄慖戰傪嫮梫偟傑偡丅 偁側偨偼丄 抧埵傪幪偰傑偡偐丄偦傟偲傕丄寢崶傪帿傔傑偡偐丅 抝傕彈傕丄偁傞堦掕偺擭楊偵偔傞偲丄楒垽偵擬拞偟丄寢崶傪婅朷偟丄垽偡傞恖偲偺惗妶偵摬傟丄偦偟偰巕嫙傪偮偔傝偨偄偲巚偆偼偢偱偡丅偦偟偰彈偺応崌偩偗丄偦偺傛偆側忬嫷偑尰幚揑側栤戣偵側傞偲丄忋婰2偮偺偲偪傜偐偺慖戰偑嫮偄傜傟傑偡丅 慻怐偼丄旕忣偱偡丅 偦傟偼丄慻怐偑偦偺嫬奅傪慛柧偵偡傞偙偲傪懚棫偺婎斦偵偟偰偄傞丄偲偄偆偙偲傪堄枴偟傑偡丅慻怐偼乻IN偲OUT乼偵偙偩傢傝丄嫬奅傪曵偦偆偲偡傞儉乕僽儊儞僩偵偼掞峈偟傑偡丅 乭偍傫側乭偺婰崋偼丄偦偺嫬奅傪曵偟偵偐偐傞偄傗傜偟偔傕晄揔側儉乕僾儊儞僩偺僔儞儃儖偱偡丅偍傫側偵偼丄抝偺棴懅偑暦偙偊傑偣傫丅斵彈偨偪偵偼丄抝偨偪偑寽柦偵側偭偰抸偒忋偘偰偒偨嬤戙揑慻怐偺忛傪曵夡偝偣傞偙偲偵壗偺偨傔傜偄傕偁傝傑偣傫丅乽偦傫側偺抝偺彑庤側傫偩偐傜乿偱丄廔傝偱偡丅 抝彈屬梡婡夛嬒摍朄側偳偼丄偝偟偢傔慻慇偲彈偺懨嫤偺嶻暔側偺偱偟傛偆丅偙傟偐傜偑僎乕儉偺傒偳偙傠偱偡丅慻怐偑偟偨偨偐側悌傪巇妡偗偰彈偨偪傪娮傟傞偐丄偦傟偲傕彈偨偪偺偄傗傜偟偄愴朄偑慻怐傪婋婡偵娮傟傞偐丄杮斣偼偙傟偐傜偱偡丅儕僽偨偪偺夰偐偟偄僇僂儞僞乕僷儚乕偺帪戙偼丄愴偄偺僾儘儘乕僌偲偟偰偼偦傟側傝偵偒傑偭偰偄傑偟偨丅 慻怐偲彈偺偨偨偐偄偼丄傗偭偲杮晳戜偺弨旛偑惍偄丄偙傟偐傜奐巒偝傟傑偡丅 慻怐偲偄偆夦暔偲偳偺傛偆側偮偒偁偄傪婜懸偟偰偄傞偐丄傪暦偄偰傒傑偟偨丅 乮侾乯慻怐偼丄扨側傞摥偔応偲偟偰偺庴偗嶮偱側偔丄偦傟帺懱偲偟偰嫮楏側僷儚乕傪傕偮惗偒偨夦暔偱偡丅慻怐偼戝偒偔側傞偼偳丄屄恖傪柍椡側懚嵼偵偝偣偰偟傑偄傑偡丅偙偺傛偆側慻怐偵偐傫偟偰丄偁側偨偼偳偺傛偆側昡壙傪偟傑偡偐丅 乮俙亅J傑偱丄偦傟偧傟偵偐傫偟偰偳偪傜偐傪僠僃僢僋乯 1.乬埨掕乭偲偄偆埨怱愗嶥 俙丗 慻怐偼戝偒偗傟偽丄埨掕惈傪偔傟傑偡丅擻椡偑側偔偰傕丄擖幮偡傟偽丄嵟屻傑偱柺搢傪傒偰偔傟傑偡丅偦傫側梋桾傪埨掕惈偲偄偆傫偱偡丅偁側偨偼丄慻怐偺埨掕惈傪攦偄傑偡偐丄偦傟偲傕嫅斲偟傑偡偐丅

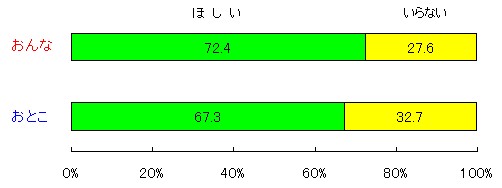

乽巹偳傕偺慻怐偼丄偁側偨偺堦惗乮偡偛偄偲偙傠偱偼丄偁側偨偺偛壠懓偺堦惗乯偺埨怱傪曐忈偟傑偡丅乿偲偄傢傟傞偲丄偮偄僼儔僼儔偲偮偄偰偄偒偨偔側傝傑偡丅慻怐偺埨掕姶偑傕偨傜偡愨戝側埨怱姶偼丄乽庡懱惈乿掱搙偺埨偭傐偄尵梩偩偗偱偼丄娙扨偵嫅斲偱偒傞傕偺偱偼偁傝傑偣傫丅帺暘偺擻椡偲彨棃偺壠掚惗妶傪恀柺栚偵峫偊傞傎偳丄傎偲傫偳偺恖偑乽偙偪傜偙偦媂偟偔偍婅偄偟傑偡乿偲慻怐偵沍傃偰偟傑偄傑偡丅偦偺弖娫丄攦傢傟偰偄傞帺暘傪尒偮傔偰丄偙傟偑尰幚偲偄偆傕偺偩丄偲帺屓惓摉壔傪偼偐傞偟偐偁傝傑偣傫丅 彈惈偱偡傜72丏4亾乮抝惈偼67丏3亾乯偑慻怐偺埨掕惈傪攦偄傑偡丅乽偳傫側偵執偦偆側偙偲傪偄偭偰傕丄慻怐偵偄側偄尷傝丄偟偐傕戝偒側婯柾偺慻怐偵偄側偄偐偓傝丄壗傕偱偒側偄乿偲偄偆幚姶偼偲偙傑偱傕嫮椡偱偡丅偩偐傜偙偦丄嬤戙幮夛偼丄偙偙傑偱偺惉挿傪惉偟悑偘偰偒偨偺偱偡丅 忣曬幮夛偺摓棃偼丄偙偺傛偆側慻怐尪憐傪崻掙偐傜暍偡偼偢偱偡丅慻怐偵懳峈偡傞僱僢僩儚乕僋偲偄偆尵梩偵偼丄慻怐偺埨掕偲埨怱傪揮暍偝偣傞嫲偝偑愽傫偱偄傑偡丅彈偺帺棫偑僱僢僩儚乕僋偲偄偆宍懺傪敪尒偡傞偲偒丄偟偐傕偦傟偑忣曬幮夛偵儕儞僋偡傞傛偆偵僨僓僀儞偝傟傞偲偒丄僷儚乕偼堦婥偵鄖楐偡傞偼偢偱偡丅 2.乬徃恑乭偼丄偍偄偟偄塧丠 俛丗 徃恑偺僠儍儞僗偼丄傔偭偨偵偁傝傑偣傫丅摿偵彈惈偼偨傇傫僴儞僨傿僉儍僢僾傪偍偭偰偄傞偱偟傚偆丅偦傫側娐嫬偺側偐偱丄偁側偨偼徃恑偵娭怱傪傕偪傑偡偐丄偁偊偰僪儘僢僾傾僂僩偟傑偡偐丅

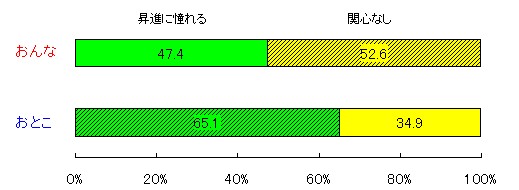

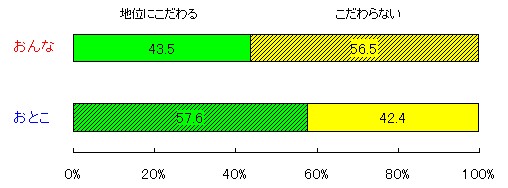

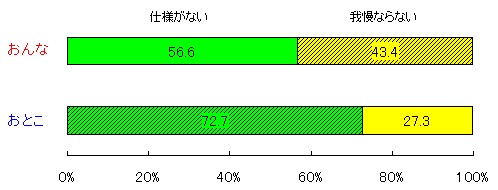

乽徃恑乿偵偐傫偟偰丄彈惈偼偐側傝椻傔偰偄傞丅偙偺幙栤偼僕僃儞僟乕偺憡堘偑柧妋偵偱偰偄傞丅抝惈偼65丏1亾偑徃恑偵摬傟偰偄傞偺偵丄彈惈偺応崌偼47丏4亾偑徃恑偵摬傟偰偄傞偵偡偓側偄丅 彈惈偨偪偼丄慻怐偵偍偗傞抧埵偺忋徃偵偼偐側傝椻惷側敾抐傪偟偰偄傞丅彈惈偺慻怐偵偍偗傞尰幚傪尒偮傔傞側傜偽丄偦偆娙扨偵徃恑偲偄偭偨偍偄偟偄塧偵偁傝偮偗傞偼偢偼側偄丄偲巚偭偰偄傞傛偆偩丅偙偙偱偼丄彈惈偑抲偐傟偨億僕僔儑儞偑偳偺掱搙偺傕偺側偺偐丄偵偐傫偟偰惓妋側棟夝偑側偝傟偰偄傞丅斵彈偨偪傕丄乽偦傫側偵抝幮夛偼娒偔偼側偄乿偲偄偆帺妎傪傕偭偰偄傞丅 偙偙偱庒姳偺晄埨偑暒偄偰偔傞丅徃恑偲偄偆偍偄偟偄塧偵偼婜懸偟側偄偙偲偼昞柺揑偵偼寜偄掹傔偵傕巚偊傞偑丄乽慻怐偺埨掕惈偼傎偟偄乿偺庡挘偲娭楢偯偗傞偲丄偐側傝乻偟偨偨偐側僒僶僀僶儖愴弍乼傪丄彈惈偼揥奐偟偰偄傞偺偱偼側偄偐丄偲偄偆夝庍偑傒偊偰偔傞丅 杮棃丄徃恑偺塰梍傪妉摼偡傞偙偲偑僆乕僈僯僛僀僔儑儞儅儞偺慖傃偲偭偨廻柦偺偼偢偱偁傞丅偵傕偐偐傢傜偢丄懡偔偺彈惈偨偪偼偦偺廻柦偺僇乕僪傪曻婞偡傞丄偲偄偆偺偩丅偦傟偼偳偆偄偆偙偲側偺偩傠偆偐丅 偨傇傫乽慻怐偺側偐偱埨堈偵梀傏偆乿偲偄偆丄偟偨偨偐側惗偒曽偑慖戰偝傟偰偄傞偺偩傠偆丅乽徃恑偼偄傜側偄偐傜丄備偭偔傝偲梀偽偣偰梸偟偄乿偑斵彈偨偪偺梫媮偱偁傞丅奀奜椃峴偵丄偟偭偐傝偲桳媼媥壣傪栚堦攖偲偭偰丄偄偨偩偄偨儃乕僫僗傪尒帠偵偼偨偄偰丄妝偟偄巚偄弌傪憂傝偵偄偔偺偱偁傠偆丅摨擭楊偺抝偨偪偑慻怐偺側偐偱丄偄偮側傟傞偐暘偐傜側偄徃恑傪傔偞偟偰婃挘偭偰偄傞岝宨傪偣偣傜徫偄側偑傜丄庒偄彈惈偼乭抁偄惵弔乭傪偙偙偧偲偽偐傝偵鎼壧偟偰偄傞傛偆偱偁傞丅 斵彈偨偪偼丄慻怐偵偄偰傕僆乕僈僯僛僀僔儑儞儅儞偱偼側偄丅慻怐恖偲偟偰偺婛惉偺僄乕僩僗傪寚棊偝偣偨偲偙傠偱丄慻怐偵婣懏偡傞偩偗偱偁傞丅埨掕惈偑梸偟偄偺偼丄偦偙偱偺傫傄傝偲曢偡婡夛偑傕偰傞偐傜偱偁傞丅偟偐偟偙傟偼慻怐偺堐帩偵偲偭偰嫼埿偵側傞偼偢偱偁傞丅斵彈偨偪偼丄慻怐偺側偐偵偄傞乮IN乯偺偵丄慻怐壔偐傜偼傒弌偟偰偄傞乮OUT乯偺偩偐傜丄傕偟傕斵彈偨偪偑抁偄惵弔偺巚偄弌偺1儁乕僕偺偨傔偵慻怐偵婣懏偟偰偄傞偺偱側偔丄乽偢偭偲慻怐偵偄偨偄傢丄嫃怱抧偄偄偐傜両乿側偲偲傎偞偔傛偆側帠懺偵側偭偨傜丄斵彈偨偪偺峴摦偼丄婛懚偺慻怐偺嫬奅傪堦婥偵曵偟丄慻怐偦偺傕偺偺偁傝曽傪戝偒偔曄壔偝偣傞僩儕僈乕偺栶妱傪偵側偆偐傕偟傟側偄丅斵彈偨偪偑丄抧埵偺塰梍傪偍偄偟偄塧偲姶偠傞偙偲側偔丄偨偩慻怐偺埨掕惈偵偺傒乭偆傑傒乭傪姶偠偰偄傞偙偲偵偼丄慻怐恖偺抝偨偪偵偼堄奜偲棊偲偟寠側偺偐傕偟傟側偄丅抝偨偪偑偁偔偣偔偲慻怐撪偺恖帠峈憟側偳偵傗偭偒偵側偭偰偄傞偆偪偵丄彈偨偪偼慻怐帺懱偺忔偭庢傝岺嶌傪柍堄幆偺偆偪偵弨旛偟偰偄傞偺偐傕偟傟側偄丅 3.乬抧埵乭偲偄偆尃椡婡峔 俠丗 慻怐偱偼丄抧埵偑椡偺尮愹偱偡丅抧埵偑掅偄偐偓傝丄壗傕偱偒傑偣傫丅宱塩僩僢僾偵側傜側偄偐偓傝丄帺暘偺擇乕僘偲慻怐偺栚揑偼崌抳偟傑偣傫丅偦傫側慻怐偺側偐偱丄偁側偨偼抧埵偵偙偩傢傝傑偡偐丅 抧埵偵偙偩傢傞 丂 偙偩傢傜側偄

偙偙偱傕僕僃儞僟乕偺憡堘偼柧妋偱偁傞丅抝惈偼57丏6亾偑乽抧埵偵偙偩傢傞乿偲敪尵偟偰偄傞偺偵偨偄偟偰丄彈惈偺応崌偼43丏5亾偱偁傞丅 乽抧埵乿偲偄偆嫲偄尵梩丄偮傑傝慻怐偺拞怱惈偵嬤偯偄偨尵梩偵側傞偲丄乽徃恑乿傛傝傕嫅斲偡傞彈惈偑庒姳懡偔側傝傑偡丅偦傟偩偗丄抝偨偪偺婛惉偺慻怐偵僐儈僢僩偡傞偙偲偵掞峈偟偰偄傞偺偩傠偆偐丅 慻怐偑價儏乕儘僋儔僥傿僢僋側峔憿偱偁傞側傜偽丄抧埵偵偙偩傢傜側偄偐偓傝丄側傫偺偨傔偵慻怐偵婣懏偟偰偄傞偺偐丄暘偐傜側偔側傞偼偢偱偁傞丅側偤側傜偽丄抧埵傪妉摼偟側偄偐偓傝丄寢嬊偼帺暘偺偟偨偄偙偲偑偱偒側偄偐傜偱偁傞丅乻帺暘偺僯乕僘偲慻怐偵偍偗傞栶妱婜懸偺崌抳偼丄抧埵偺忋徃偵傛偭偰偟偐夝寛偝傟側偄乼丅偩偐傜丄慻怐恖偼丄偠傇傫偺梸媮偺廩懌偺偨傔偵丄崅偄抧埵偺妉摼偵偙偩傢傜偞傞傪偊側偄丅偙偙偱偺抝惈乮壗傪峫偊偰偄傞偺偐暘偐傜側偄偲尵傢傟偰偄傞崱偺戝妛惗偱偝偊両乯傕丄偦偺傛偆側堄幆傪傕偭偰偄傞丅偦傟偩偗慻怐偲抧埵偼枾愙側娭楢惈傪傕偭偰偄傞丅 偟偐偟偙傟偼丄慻怐偺忣曬壔偑恑揥偟偰偄側偄丄偲偄偆慜採偵偨偭偰偺榖偱傕偁傞丅傕偟傕忣曬壔偑恑傫偩側傜偽丄偄傑傑偱偺傛偆側僣儕乕忬偺慻怐峔憿偼堄枴傪幐偆偲偄偆壜擻惈傕堦曽偱偼妋偐偵懚嵼偟偰偄傞丅儕僝乕儉宆偺僱僢僩儚乕僋偵側傝丄偦傟偵敽偄抧埵偺愯桳偺栤戣乮娗棟丒摑惂乯傕夁嫀偺傕偺偵側傞偐傕偟傟側偄丅 婛懚偺慻怐偼丄偦偙偱偺忣曬揱払擻椡偵偐傫偟偰朢偟偄椡偟偐側偐偭偨偨傔偵丄巇條偑側偔丄忋埵幰撈傝偵偨偄偟偰壓埵幰暋悢偺僣儕乕忬偺僴僀傾儔乕僉乕峔憿傪峔惉偣偞傞傪偊側偐偭偨偺偱偁傞丅偟偨偑偭偰崱傑偱偺慻怐偼偦偺宍懺偵偐傫偟偰媶嬌偺僷僞乕儞偱偼側偔丄扨側傞忣曬壔抜奒偵帄傞埲慜偺宱夁揑側峔憿偵偡偓側偐偭偨丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅

忋恾偱愢柧偡傞偲丄堄巙寛掕偺強桳宍懺偵偐傫偟偰乽廤尃側偺偐丄偦傟偲傕暘尃乿側偺偐偲偄偆幉偲丄慻怐偵偍偄偰婜懸偝傟偰偄傞栶妱偑乽栶妱暘壔乮揟宆偑僗儁僔儍儕僗僩乯側偺偐丄偦傟偲傕栶妱梈崌乮揟宆偑僕僃僱儔儕僗僩乯乿側偺偐偲偄偆幉偑偁傝丄偦偺2幉偺峔惉偐傜丄慻怐宍懺偺椶宆偑摫弌偝傟傞丅 廬棃偺價儏乕儘僋儔僥傿僢僋側慻怐峔憿偼丄堄巙寛掕尃偑僩僢僾偵廤拞偟丄偡傋偰偺慻怐恖偲偟偰偺栶妱峴摦偼僗儁僔儍儕僗僩偵側傞偙偲傪婜懸偝傟偰偄傞丄偲偄偆慻怐峔憿偱偁傞丅偙偺傛偆側慻怐偵婣懏偟偰偄傞偐偓傝丄偦偙偵偁偭偰帺暘傜偟偝傪昞尰偟傛偆偲偡傟偽丄堦偮偱傕崅偄抧埵傪妉摼偡傞偙偲偑晄壜寚側忦審偵側偭偰偔傞丅偩偐傜丄抧埵偼尃椡偺尮愹側偺偱偁傞丅 偟偐偟忣曬壔偑恑揥偟丄怴偟偄僱僢僩儚乕僋慻怐偵側傞偲丄偄傑傑偱偺傛偆偵抧埵偵屌幏偡傞昁梫偑側偔側偭偰偔傞丅慻怐偺僨乕僞偼偡傋偰僨乕僞儀乕僗偲偟偰曐桳偝傟丄偡傋偰偺慻怐恖偑摨摍偺尃棙偱帺暘偺抂枛偐傜僨乕僞儀乕僗偵傾僋僙僗偱偒傞帪丄偙偙偱偼忣曬強桳偺奣擮偑戝偒偔曄壔偣偞傞傪偊側偄丅枛抂偱偁傠偆偑丄僩僢僾偱偁傠偆偑丄忣曬強桳偲堄巙寛掕偵偐傫偟偰嵎堎偑側偔側傞丅尰応偑偦傟側傝偵廳梫側堄巙寛掕尃傪敪婗偟側偄偐偓傝丄慻怐偺塣塩偼廫暘偵婡擻偟側偄宍懺偵側偭偰偄偔丅僱僢僩儚乕僋壔偼尰忬偱偼傑偩僼傽僢僔儑儞偱偟偐側偄偑丄彨棃揑偵偼怴偟偄慻怐偺壜擻惈傪埫帵偡傞廳梫側帇揰側偺偱偁傞丅 偙偺傛偆側怴偟偄慻怐偺壜擻惈傪憐掕偡傞偲丄偙偙偱乽抧埵偵偙偩傢傜側偄乿偲敪尵偟偰偄傞56丏5亾偺彈惈偼丄偳偺傛偆側擣幆偵婎偯偄偰丄偙偺傛偆側敪尵傪偟偰偄傞偺偐丄婥偵側傞丅抧埵偺奣擮偑戝偒偔曄杄偟傛偆偲偟偰偄傞偲偒丄抧埵傪柍帇偡傞桬婥傪傕偮恖偼丄扨偵崱偺慻怐偵婑惗偡傞偩偗偱側偔丄抧埵柍帇偺巔惃偑怴偟偄擣幆偺條幃側偺偩丄偲偄偆帺妎傪傕偭偰丄怴偟偄慻怐傊偺曄妚偵偮偒偁偭偰傎偟偄傕偺偱偁傞丅 4.乬栶妱乭偲偄偆晹昳 俢丗 慻怐偱偼屄恖偼晹昳偵偡偓傑偣傫丅偩偐傜揮嬑偲偄偭偨丄屄恖偺帠忣側偧偍偐傑偄側偟偺弌棃帠偑擔忢拑斞帠偵側偭偰偄傑偡丅偁側偨偑柧擔偐傜杒奀摴偵揮嬑側偳偲柦椷偝傟偨傜丄偳偆偟傑偡偐丅

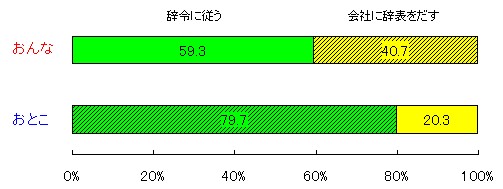

揮嬑偲偄偆抝偺慻怐偵屌桳偺帠審偵偨偄偟偰偼丄僕僃儞僟乕偵偐傫偟偰塻偄懳棫偑偁傝傑偡丅抝惈偼79丏7亾偑乽帿椷偵廬偆乿偲夞摎偟偰偄傞偺偵偨偄偟偰丄彈惈偺応崌偼59丏3亾偱偁傞丅婛惉偺慻怐傊偺僐儈僢僩偺掱搙偵偐傫偟偰丄僕僃儞僟乕偱偼柧妋側憡堘偑傒傜傟傞丅 抝偨偪偼丄慻怐偵偄偭偨傫擖偭偨埲忋丄帿椷偵廬偭偱杒奀摴偵揮嬑偡傞偙偲傕偄偨偟偐偨側偄丄偲妱傝愗偭偰偄傞丅乽慻怐偵偄傞埲忋丄偟傚偆偑側偄両乿偲偄偆偙偲側偺偩傠偆丅傗偼傝夛幮偵帿昞傪採弌偡傞傑偱偺桬婥偼傕偰側偄偺偩傠偆偟丄偦傟埲忋偵慻怐恖偲偟偰惗偒傞埲忋丄乽揮嬑偵暥嬪偼僞僽乕偩乿偲峫偊偰偄傞偺偩傠偆丅偦偺僞僽乕傪媈偆帇揰偼抝偨偪偵偼寚棊偟偰偄傞丅偐傟傜偺尰幚揑側夝庍偐傜偡傟偽乽奜偵旘傃弌偟偰偄偭偰傕丄偦偺晽偺嫮偝傪峫椂偟偨傜丄傑偩慻怐偺拞偱偸偔偸偔偲偟偰偄偨曽偑乭摼偩乭乿偲偄偆敾抐偑偁傞偺偐傕偟傟側偄丅偲偟偨傜丄偦傟偩偗慻怐偼柺搢傒偑傛偄偙偲偵側傞丅慻怐偵偼丄奜偵偱偰偄偔桬婥偺側偄柍擻側恖傪梴偆梋桾偑偁傞偺偩偐傜丄乽慻怐偼桪偟偄乿偲偄偆偙偲偵側傞丅 摉慠丄慻怐偺搒崌偵傛傞揮嬑偩偐傜丄屄恖偼慻慇偺拞偱偼乽栶妱偲偄偆柤巋傪傕偭偨晹昳乿偵偡偓側偄丅慻怐偑桪偟偄偙偲偲丄晹昳偲偟偰偺埖偄偵偼丄旝柇側埢偑塀偝傟偰偄傞丅慻怐偼丄揔嵽揔強偺儖乕儖偵偺偭偰恖堳攝抲傪偡傞偐偓傝丄屄恖偺擻椡偺憤榓埲忋偺椡傪敪婗偡傞傕偺偱偁傞丅偦傟偑丄屄恖偲偄偆恖奿偱偼側偔丄晹昳乮惓妋偵偼丄栶妱乯偲偟偰偺埖偄傪偟偰偄傞寢壥側偺偱偁傞丅擻椡偺偁傞僩僢僾偲柍擻側掙曈偲偄偆峔恾偵偼丄偦傟側傝偵擺摼偱偒傞娭學偑宍惉偝傟丄偦傟偵傛偭偰丄慻怐偲偟偰偺惗嶻惈偼妋曐偝傟傞丅 偟偐偟偡傋偰偺恖偑巇帠偵偍偄偰桳擻偝傪敪婗偱偒傞側傜偽丄僣儕乕忬偺慻怐偼柍梡偱偁傞丅柍梡偱偁傞側傜偽丄偦偺傛偆側慻怐偱偼偡偖偵斀棎偑婲偙偭偰丄偦偺慻怐偼曵夡偡傞偼偢偱偁傞丅桳擻側恖偑廤傑偭偨偲偒丄僱僢僩儚乕僋宆偺慻怐偑桳岠惈傪敪婗偟丄偦偙偱偼乽巟攝偲暈廬乿偺娭學偱偼側偔丄乽懳摍側岎姺娭學乿偲偟偰偺僱僢僩儚乕僋偑嶌摦偟傛偆丅 夛幮偵帿昞傪採弌偱偒傞傛偆側恖偑廤傑傜側偄偐偓傝丄偙偺傛偆側怴偟偄慻怐宍懺偺敪惗偼偁傝偊側偄丅 偙偺傛偆偵峫偊偰偔傞偲丄彈惈偺偠偮偵40丏7亾偑乽夛幮偵帿昞傪偩偡乿偲懅傑偄偰偄傞帠幚偼婥偵側傞偲偙傠偱偁傞丅抝惈偺20丏3亾偺攞偺悢帤偵側偭偰偍傝丄彈惈偑慻怐偺儖乕儖傪柍帇偡傞懺搙傪嫮偔傕偭偰偄傞偙偲偑暘偐傞丅乽側傫偱慻怐偺搒崌偱丄帿椷堦偮偱杒奀摴傑偱旘偽偝傟側偗傟偽偄偗側偄偺傛丅杒奀摴側傫偰丄僗僉乕偑岲偒側恖偑偄偗偽偄偄偺傛両乿偲偄偭偨慺捈側斀墳偑旘傃偩偟偦偆偱偁傞丅偙偺慺捈側斀墳偼丄婛惉偺慻怐偺儖乕儖偵僐儈僢僩偡傞抝偨偪偵偼壵棫偪埲奜偺側偵傕偺偱傕側偄偑丄彈偨偪偵偲偭偰偼堄奜偲忢幆側偺偐傕偟傟側偄丅 儖乕儖傪傕偆堦搙媈偆偙偲偼丄偄傑昁梫側偙偲側偺偐傕偟傟側偄丅 5.乬嫞憟乭偲偄偆僎乕儉 俤丗 廃傝偺摨椈偼傒傫側揋偱偡丅儁僄僗働偺悽奅偼僪儘僢僾傾僂僩傪寛傔偨偐傜偱偒傞儊儖僿儞偺悽奅偱偡丅慻怐恖側傜偽丄摨椈傪弌偟敳偔桬婥偑昁梫偱偼側偄偱偟傚偆偐丅偁側偨偵偼丄偦傫側婥椡偑偁傝傑偡偐丅

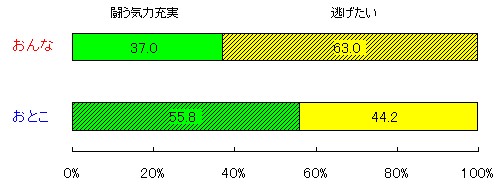

挬擔怴暦偵偼丄乽僼僕嶰懢榊乿偲乽儁僄僗働乿偑枅擔嵹偭偰偄傑偡丅擇恖偲傕丄側偤偐丄夛幮偱偺徃恑傪傔偞偟偨嫞憟僎乕儉偐傜扙棊偟偰偄傑偡丅僼僕嶰懢榊偼丄杮恖偺堄巙偲偟偰偼僎乕儉偵嶲壛偟偨偄偺偵丄媞娤揑偵敾抐偟偰嶲壛帒奿偑梌偊傜傟偰偄側偄丄偲偄偆恖暔愝掕乮柍擻側恖乯偱偡丅偙傟偵偨偄偟偰丄乽儁僄僗働乿偼丄僎乕儉偵嶲壛偡傞堄巙偡傜傒偣傑偣傫丅慻怐偺側偐偱丄婥妝偵惗偒傞偙偲偺尒杮傪嫵偊偰偔傟傑偡丅偦傟偑偄偐偵傕挬擔怴暦傜偟偄僗僞儞僗側偺偱丄偮偄恀柺栚偵枱夋偺夝撉傪恀寱偵偟偰偟傑偄傑偡丅 偙偙偱傕僕僃儞僟乕偑嫮楏側塭嬁椡傪敪婗偟偰偄傞丅抝惈偼丄55丏8亾偑嫞憟僎乕儉偵偺偭偰乽摤偆婥椡廩幚乿偲夞摎偟偰偄傞偺偵丄彈惈偺応崌偼偨偭偨37丏0亾偺斀墳偟偐側偄丅乻慻怐偺僥乕儅偼丄僕僃儞僟乕傪柍帇偟偰偼岅傝偊側偄乼栤戣偱偁傞丅 彈惈偺63丏0亾偼嫞憟僎乕儉偐傜乽摝偘偨偄乿偲敪尵偟偰偄傞丅偙傟傪扨偵暥帤捠傝偵乽彈乆偟偄乿偲夝庍偡傟偽偄偄偺偐丄偦傟偲傕怴偟偄摨椈娭學偺曽岦惈傪帵嵈偟偰偄傞偲夝庍偡傟偽傛偄偺偐丄敾抐偵屗榝偆丅 忢幆偲偟偰偺慻怐傪慜採偲偡傟偽丄偙偺傛偆側摝偘傪偆偮恖偼丄乽偙傟偩偐傜彈傗懯栚側傫偩丅寢嬊偙偆偄偆僞僀僾偼嵟屻偺偲偙傠偱帺暘偺愑擟傪曻婞偟偰揋慜摝朣偡傞偵寛傑偭偰偄傞傫偩乿偲偄偆儗僢僥儖傪揬傜傟傞偼偢偱偁傞丅偙偺慜採偵偼丄摨椈偲鄷楏側僒僶僀僶儖丒僎乕儉傪揥奐偟丄彑偭偨幰偩偗偑僩僢僾偺嵗傪妉摼偟丄巟攝尃傪峴巊偡傞棫応傪妉摼偡傞傕偺側偺偩丄偲偄偆忢幆偑偁傞丅偩偐傜慻怐偼婡擻娭學乮揔嵽揔強偵傛傞恖堳攝抲亖栶妱亙晹昳亜偲偟偰偺帺屓乯偺僔僗僥儉偱偁傞偲摨帪偵丄尃椡娭學乮巟攝偲暈廬偵傛傞慻怐栚昗払惉亖摑崌尨棟乯偺僔僗僥儉偱偁傞偙偲偵傛偭偰丄僣儕乕忬偺僺儔儈僢僪傪宍惉偡傞偺偱偁傞丅 偙傟偵偨偄偟偰丄乽偩偐傜丄偄傗側偺傛偹乿偲偄偭偨僗僞儞僗偱摝偘傞偙偲傪愊嬌揑偵巟帩偡傞偺偱偁傟偽丄榖偼偐側傝曄傢偭偰偔傞丅偙偙偱偼乽彈乆偟偄乿偺偱偼側偔丄怴偟偄慻怐傪宍惉偡傞偵偼丄嫞憟乮懌偺堷偭挘傝崌偄乯僎乕儉偼傕偆巭傔傛偆丄偲偄偆儊僢僙乕僕偑敪偣傜傟丄僱僢僩儚乕僋壔偺敪憐偑傾僺乕儖偝傟偰偔傞丅 40丏7亾偺乽摝偘偨偄乿偲偄偆敪尵偑丄怴偟偄慻怐宍懺偺柾嶕偵偮側偑傞偺偐丄偦傟偲傕扨側傞夞旔偵偡偓側偄偺偐丄偳偺傛偆側曽岦惈傪帵嵈偟偰偄傞偐丄傑偩暘偐傜側偄丅抝偺堿偵偁偭偰傂偭偦傝偲丄偟偐偟偟偨偨偐偵惗偒傞彈傪墘偠傛偆偲偄偆偺偐丄偦傟偲傕抝偺慻怐傪堦婥偵捵偡堄梸傪傕偭偰偄傞偺偐丄掕偐偱偼側偄丅悇掕偡傞偵丄抝偲偺慡柺揑側峈憟傪挧傫偱偄傞偺偱偼側偄傛偆偩丅偟偐偟偲偼偄偊丄抝偺堿偵惗偒傞偙偲偱枮懌偟傛偆偲偄偆偺偱傕側偄傛偆偩丅摝偘傞斵彈偨偪傕丄偆傠偮偒側偑傜丄屗榝偄側偑傜丄側傫傜偐偺摴傪僋僄僗僩偟偰偄傞傛偆側婥偩偗偼嫮偔姶偠傜傟傞丅傑偩偳偆側偭偰偄偔偺偐梊憐傕偮偐側偄枹抦側傞憳嬾傪媮傔偰丄斵彈偨偪偼尩偟偄慖戰傪偟傛偆偲偟偰偄傞傛偆偩丅嫞憟偺悽奅偵惗偒傞偵偼彈偨偪偼偁傑傝偵傕尗柧偡偓傞偺偐傕偟傟側偄丅 抝偨偪偼丄帺暘偨偪偑抸偄偰偒偨悽奅傊偺帨偟傒偐傜側偺偐丄嫞憟尨棟偺帺柧惈傪媈偆帇栰傪傕偰側偄丅偡偱偵忣曬幮夛傊偺僥僀僋僆僼偑巒傑偭偰偄傞偺偵丄憡曄傜偢嫞憟偵柌拞偵側偭偰丄抧埵妉摼偵擬偔側傝丄娗棟幰偵側傞堦捈慄偺僐乕僗偐傜抏偒旘偽偝傟側偄傛偆偵偨偩婃挘傞偩偗偱偁傞丅愙懸僑儖僼偵丄愙懸僇儔僆働偲嫊偟偄婃挘傝傪懕偗傞丅 偦傫側偲偒偵丄彈偨偪偼摝偘傞愴棯偵傛偭偰怴偟偄悽奅傪抸偙偆偲偟偰偄傞乮偺偐乯丅 6.乬僽儔儞僪乭偵側偭偨慻怐 俥丗 堦棳婇嬈偵偼僽儔儞僪偑偁傝傑偡丅偦偺僽儔儞僪偵偺傞偙偲偼婥暘偑偄偄傕偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅偮偄僽儔儞僪傪屩帵偟偨偔側傝傑偡丅偦傫側帪偺偛婥暘偼丠

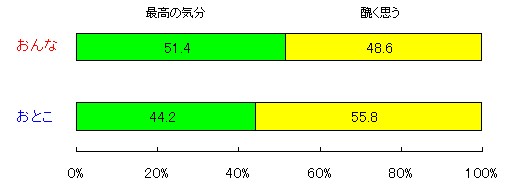

僽儔儞僪巙岦偵偐傫偟偰偼丄僕僃儞僟乕偵傛傞憡堘偼側偄丅彈惈偺曽偑慺捈側暘偩偗僽儔儞僪巙岦偼嫮偔乮51丏4亾乯丄抝惈偼傗傗憠偣変枬傪偟偰乽廥偔巚偆乿偺曽偑55丏8亾偲懡偔側偭偰偄傞丅 慻怐偵婣懏偡傞偙偲偵傛傞僽儔儞僪岠壥偲偼丄偮偓偺3偮偱偁傞丅 亙a亜幮夛揑傾僀僨儞僥傿僥傿偺妋擣尪憐 抦傜側偄恖偵夛偭偰傕丄帺暘偺傾僀僨儞僥傿僥傿偑偡偖偵棟夝偝傟傞丅堦棳夛幮偺柤巋傪嵎偟弌偡偲偒偺惏傟偑傑偟偝偼丄婥暘偄偄傕偺偱偁傞丅偦傟偼帺暘偺傾僀僨儞僥傿僥傿偑偦偺夛幮偺幮夛揑側抧埵偵傛偭偰昡壙偝傟傞偐傜偱偁傞丅偲偄偭偰傕丄偦偺傾僀僨儞僥傿僥傿偼杮棃揑偵偼慻怐偺傕偺偱偁偭偰丄屄恖偺傕偺偱偼側偄偑丄慻怐僽儔儞僪偑屄恖傪乭偄偄婥暘乭偵偝偣傞乮慻怐偲屄恖偺堦懱壔乯偺偱丄偁偨偐傕帺暘偺偙偲偑廫暘偵棟夝偝傟偨偲岆夝偱偒傞丅偙傟傪丄偄偄婥暘尪憐偲屇傇丅 亙b亜撪奜偺嫬奅慄嫮壔丗摑崌偲攔懠 僽儔儞僪傪嫟桳偡傞偙偲偺壙抣偑崅傑傞偲丄偦偺壙抣傪嫟桳偱偒傞恖偲偱偒側偄恖偲偺嫬奅慄傪柧妋偵偡傞偙偲偑廳帇偝傟偰偔傞丅堦棳僽儔儞僪偺僶僢僠傪僗乕僣偺嬢偵偝傝偘側偔屩傞傛偆偵忺偭偰偄傞巔偵偼丄乽傐偔偨偪仜仜儅儞偩傕傫偹両乿偲偄偆堄幆偑傒偊偰偔傞丅偦偺堄幆偺嫟桳偼丄慻怐偺撪晹偵偨偄偟偰偼栶妱悑峴幰偲偟偰偺寢懇傪崅傔丄摨帪偵奜晹偵偨偄偟偰偼嫬奅傪柧妋偵偡傞偙偲偱攔懠揑偵側傝乮乭偆偪乭偲乭偍偨偔乭偲偼堘偆偺両乯丄寢壥偲偟偰帺暘払偺慖柉惈傪偔偡偖傞丅僆乕僈僯僛僀僔儑儞儅儞偲偟偰偺儌儔乕儖偼丄偙偆偟偰崅偄悈弨偱堐帩偝傟傞丏 亙c亜娗棟僔僗僥儉偺嫮壔 僽儔儞僪偺捠傝偑傛偄傎偳丄慻怐偼偦傟傪棙梡偟偰丄撪晹傊偺娗棟僔僗僥儉傪嫮壔偡傞丅乽傢偑幮偺柤梍傪墭偝側偄傛偆偵乿偲偄偆柤栚偺傕偲偱丄幮堳偵偨偄偡傞娗棟傪嫮壔偡傞丅嵶栚偵傢偨傞婯懃乮垾嶢偼壗搙偺妏搙偱偡傋偒偐両乯偑偁傞偺偼丄僽儔儞僪偺偁傞慻怐乮偲偔偵揱摑揑側楌巎傪屩傞價儏乕儘僋儔僥傿僢僋側慻怐乯偺徹嫆偱偁傞丅帠幚丄堦棳僽儔儞僪偺慻怐偱偁傞傎偳丄偦偙偱偺幮堳嫵堢偼揙掙偟偰偄傞丅 戝妛惗妶偱偺偩傜偗偨巔惃傪堦婥偵恀柺栚側慻怐恖偵曄姺偡傞怴擖幮堳嫵堢偲偄偆亙媀幃亜傪丄偳傟偩偗揙掙偱偒傞偐丄偼偡傋偰僽儔儞僪尪憐偵偐偐偭偰偄傞丅僽儔儞僪尪憐偑嫮偄傎偳丄偐傟傜偼揙掙揑側幮堳嫵堢偵傛偭偰帺屓曄妚偝傟傞偙偲偵嫮偄乻夣姶偲嫟姶乼傪傕偮丅乽偙傟偱傗偭偲丄仜仜儅儞偵側傟偨乿偲偄偆幚姶傪傕偨偣傞偵偼丄偟偨偑偭偰嫮椡側娗棟僔僗僥儉偑晄壜寚側偺偱偁傞丅 偐偔偟偰丄亙娗棟亜偲亙偄偄婥暘亜偲亙摑崌偲攔懠亜偼丄僽儔儞僪岠壥偺崑壺3揰僙僢僩側偺偱偁傞丅 7.慻慇偵偼丄亙庒偄亜彈惈偑帡崌偆 俧丗 慻怐偼彈惈偵偼婜懸偟偰傑偣傫丅偩偐傜娒傗偐偟傑偡丅偦偺偐傢傝丄庒偄偆偪偵寢崶偱傕偟偰戅幮偟偰傎偟偄丄偲巚偭偰偄傑偡丅偦偺庢堷偼摉慠偲巚偄傑偡偐丅

偙偙偱傕僕僃儞僟乕偼嫮偄塭嬁椡傪傕偭偰偄傞丅抝惈偼72丏7亾偑乽巇條偑側偄乿偲敪尵偟偰偄傞偺偵丄彈惈偺応崌偼56丏6亾偵偡偓側偄丅埑搢揑偵丄抝惈偼乽彈偼丄寢崶偡傟偽丄戅幮偡傟偽偄偄傫偩乿偲峫偊偰偄傞丅傑偩慻怐偺幚懱傪抦傜側偄戝妛惗偺抝偨偪偱偝偊丄乽彈偵丄慻怐偼帡崌傢側偄乿偲怣偠偰偄傞丅 抝偺悽奅偱偁傞慻怐偼彈惈偵懡偔偺偙偲傪婜懸偟傛偆偲偼偟側偄丅偳傫側偵彈惈偺偙偲傪廳帇偟偰偄傞偲偄偭偰傕丄偦傟偼儕僢僾僒乕價僗偱偁傝丄朄揑側曐忈偱偁傞抝彈屬梡婡夛嬒摍朄偑偱偒偨偲偟偰傕丄彈惈偼埨怱偟偰偼偄偗側偄丅慻怐偵偲偭偰丄彈惈偼庒偗傟偽偄偄偺偱偁偭偰丄偦傟埲忋偙偲偼婜懸偝傟偰偄側偄丅偮傑傝彈惈偼巇帠偑偱偒傞偐偲偆偐偱偼側偔丄旤偟偄偐偳偆偐偑栤戣側偺偱偁傞丅偟偨偑偭偰彈惈偑偦傟埲忋偺偙偲傪婜懸偡傞偲丄棤愗傜傟偰偒偨丄偲偄偆斶寑偑惗偠傞偙偲偵側傞丅慻怐偼丄寢崶傑偱偺庒偄彈惈偩偗傪昁梫偲偟偰偄傞偺偱偁傞丅 慻怐偺忢幆偲偟偰偼丄彈惈偼曗彆嶌嬈傪婜懸偝傟偰偄傞丅惉恖偺抝惈偩偗偑慻怐偺亙巇帠亜傪偡傞儊儞僶乕偱偼偁傝丄偦偺懠偺儊儞僶乕偼曗彆嶌嬈偺婡擻傪桳擻偵昞尰偟偰偔傟傟偽丄偦傟偱偄偄丅偮傑傝惉恖偺抝惈偺巇帠傪婥暘傛偔彆偗偰偔傟傞恖偑朷傑偟偄乮嶌嬈偡傞乯彈惈憸偱偁傞丅亙庒偔偰暥嬪傪偄傢側偄丄偱偒傟偽旤偟偄彈偺巕亜偑丄慻怐偵偼朷傑偟偄丅偦傟偑抝偺巇帠傪妶惈壔偝偣傞偺偱偁傞丅 偙偺傛偆側庒偄彈偺巕偼丄寢崶傑偱偺崢妡偲偟偰夛幮偵嬑傔傑偡丅夛幮偺曽傕丄寢崶傪宊婡偵戅怑偟偰偔傟傞偙偲傪嫮偔朷傫偱偄傑偡丅偦偺庢傝堷偒偑惉棫偟偰偄傞偐偓傝丄夛幮傕彈偺巕傕妝偟偄岎姺娭學偵偁傝丄憡屳偺桳棙壔偑堐帩懚懕偝傟傑偡丅偙偙偱偼丄夛幮偼偨偩栙偭偰彈偺巕偺儕僋儖乕僩傪懸偮偩偗偱偄偄丅彈偺巕偺曽偑丄揔摉側帪婜偵帺庡揑偵帿傔偰偄偭偰偔傟傞偐傜偱偁傞丅偙偆偟偰丄夛幮偼偄偮傑偱傕庒偝傪曐偮偺偱偁傞丅偁傞堄枴偱偼斱嫰側愴弍偱偼偁傞偑丄偙傟偑崱傑偱偺慻怐偺妶椡偺尮偩偭偨偙偲傕帠幚側偺偱偁傞丅 偲偡傞偲丄亙惉擬偟偨彈惈亜偑慻怐偺側偐傪鑸曕偡傞偙偲偼丄崱傑偱偵側偄宱尡側偺偱丄抝偨偪偼傒傫側崲傞偼偢偱偁傞丅彈惈偺幮夛揑恑弌偼丄慻怐偺僀儊乕僕傪戝偒偔曄偊傞偼偢偱偁傞丅彈惈偑庒偝偩偗偱偼側偔丄偦傟埲奜偺帒尮乮巇帠偑偱偒傞偲偄偆擻椡乯傪傕偭偰丄慻怐偲岎姺娭學傪惗惉偟傛偆偲偟偰偄傞偺偩偐傜丄偦傟偼慻怐偦偟偰彈惈偵偲偭偰傕戝曄側帠審偱偁傞丅 43丏4亾乮乽変枬側傜側偄乿偺敪尵乯偺彈惈偼丄慻怐偵惗偒傞旤偟偔惉弉偟偨彈惈偺巔偵摬傟傪傕偭偰偄傞丅斵彈偨偪偼乽慻怐偵偁偭偰丄惈暿偵傛傞嵎暿偼柍岠偱偁傞丅側偤側傜偽乭桳擻側偺偑抝惈偱丄彈惈偼柍擻偩丄偲偄偆柦戣偼夁嫀偺尪憐偱偁傞乭偙偲偑懡偔偺帠椺偵傛偭偰巟帩偝傟偰偄傞偐傜偱偁傞乿偲偄偆堄尒傪巟帩偟丄乻彈惈偼丄巇帠偑偱偒側偗傟偽側傜側偄丅偝傟偳旤偟偄側偗傟偽彈偱偼側偄乼偲偄偆夁嫀偺宱尡偱偼柕弬偡傞柦戣偵壥姼偵挧愴偟傛偆偲偟偰偄傞丅 8.廥偄揙栭偺巇帠 俫丗 慻怐偺側偐偱僷儚乕傪妉摼偡傞偵偼丄巇帠傪傗傞偙偲偑娞怱偱偡丅庒偄偆偪偼巆嬈偑偱偒側偄傛偆偱偼執偔側傟傑偣傫丅偦偙偑彈惈偺僱僢僋偱偼側偄偱偟傚偆偐丅偁側偨偼揙栭偺巇帠偵懴偊傜傟傑偡偐丅

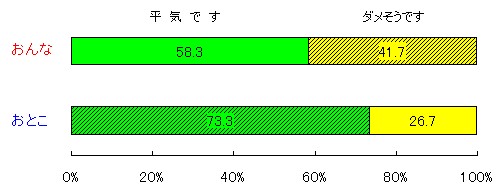

僕僃儞僟乕偵傛傞憡堘偼柧妋偱偁傞丅揙栭偼乽暯婥偱偡乿偲婃挘傞億乕僘傪傒偣傞偺偼丄抝惈偱73丏3亾丄彈惈偱偼58丏3亾偱偁傞丅堦墳彈惈偼丄41丏7亾偑乽僟儊偦偆偱偡乿偲庛婥側億乕僘傪傒偣偰偄傞丅 傑偩傑偩抝巕妛惗傕堄抧傪傒偣偰丄揙栭巇帠傕偱偒傞偧丄偲婃挘傞億乕僘傪偲傞偑丄偳偙傑偱杮摉偵偱偒傞偺偐丄慻怐偲偟偰偼晄埨偱偁傠偆丅偡偱偵僊僽傾僢僾傪昞柧偟偰偄傞26丏7亾偼彨棃偳偆偡傞偮傕傝側偺偩傠偆偐丅夛幮偵擖偭偰慻怐恖偲偟偰棫攈偵弌悽僐乕僗偵忔偭偰偄偗傞偺偩傠偆偐丅傑偁丄懯栚偱偟傚偆丅偟偐偟偐傟傜傕偟偨偨偐偱乽傎偳傎偳偱偄偄傗丄妝偟偔曢偣傟偽両乿偲偡偱偵帺妎偟偰偄傞偺偩傠偆丅 偙傟偵偨偄偟偰丄彈惈偼堄奜偵慞愴偟偰偄傞丄偲昡壙偱偒傞丅堦墳夁敿悢偺彈惈偑揙栭偩偭偰偱偒傞丄偲婥晧偄傪傒偣偰偄傞偺偱丄偦偺億乕僘傪怣偠傞偟偐偁傞傑偄丅揙栭偑傛偄偙偲側偺偐丄偲偄偭偨昡壙偼暿偵偟偰丄偙偺掱搙偺偙偲側傜偽壜擻偱偁傞丄偲偄偆彈惈偺堄婥崬傒偩偗偼慺捈偵昡壙偡傋偒側偺偩傠偆丅 偟偐偟丄傕偟偐偟偨傜丄偦偺傛偆側堄婥崬傒偑栤戣側偺偐傕偟傟側偄丅偁傞偄偼丄偦傟偼宱塩幰偵偲偭偰偺岻柇側愴棯側偺偐傕偟傟側偄丅揙栭巇帠傗揮嬑傪乽摜傒奊乿偲偟偰棙梡偡傞宱塩幰偵偲偭偰偼丄揙栭巇帠偑偱偒傞僞僼側彈惈偼丄乽椙偄姏乮偄偄偐傕両乯乿側偺偐傕偟傟側偄丅偦偆傗偭偰丄抝彈屬梡婡夛嬒摍朄傪媡庤偵棙梡偡傞尗柧側宱塩幰偼丄椓偟偄婄傪偟偰彈惈偺揙栭傪娊寎偡傞偺偱偁傞丅 彈惈偼丄抝惈偲偳偙傑偱摨偠偙偲傪偡傟偽丄偄偄偺偐乮婥偑偡傓偺偐乯丄偄傑峫偊傞帪偱偁傞丅偨偲偊揙栭巇帠偑慻怐傊偺拤惤偺徹偩偲偟偰傕丄偦傟帺懱傪媈偆帇栰傪傕偮偙偲偑丄怴偟偄慻怐傊偺揥朷傪奐偔偙偲側偺偱偼側偄偐丅偳傟偩偗挿帪娫慻怐偵峉懇偝傟偰偄傞偐丄偵傛偭偰慻怐恖偺昡壙偑寛掕偝傟傞帪戙偼丄妋幚偵屻戅偟偮偮偁傞丅忣曬幮夛傊偺曄杄偼丄婛惉偺慻怐偺帺柧惈傪嫅斲偡傞偙偲偐傜奐巒偝傟傞偼偢偱偁傞 丅 9.傾僼僞乕俆偲偄偆憢嵺 俬丗 慻怐偵偁偭偰丄傾僼僞乕俆傪婥偵偟偰偄傞傛偆偱偼丄偨傇傫儌僲偵側傜側偄偱偟傚偆丅慻怐偼偦傫側偵娒偔偼偁傝傑偣傫丅僇儖僠儍乕僙儞僞乕偑偁傞偐傜傾僼僞乕俆傪戝愗偵偟偨偄偲尵偆側傜偽丄寜偔憢嵺偵婘傪偲傞寛堄偑昁梫偱偡丅偳偆偟傑偡偐丅 乽恀傫拞偺惾偵偄偨偄乿偲偄偆偙偲偼丄傾僼僞乕俆偼掹傔傑偡丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅婛惉偺慻怐偵惗偒傛偆偲偡傞偐偓傝丄拞怱偺抧埵傪傔偞偡慻怐恖偵偼丄傾僼僞乕俆偺僇儖僠儍乕妶摦傪偡傞傛偆側梋桾偼擣傔傜傟偰偄側偄丅側傫偱傕偄偄偐傜丄慻怐偵愊傒崬傫偱偑傓偟傖傜偵摥偔偙偲偩偗偑帄忋柦戣偵側偭偰偄傞丅偙傟偑慻怐偵惗偒傞抝傜偟偝偱偁傞丅

偙偙偱傕僕僃儞僟乕偺憡堘偼柧妋偱偁傞丅抝偨偪偵偐傫偟偰偼丄乽杮摉偵偦偆偐傛両乿偲尵偄偨偔側傞傎偳丄慻怐偵傋偭偨傝婑傝揧偭偰惗偒傛偆偲偟偰偄傞丅乽偄傑偳偒偺抝巕妛惗偼怴恖椶偩偐傜丒丒丒乿偲旕擄偝傟傞偐傟傜偱偁偭偰傕丄憢嵺偵偄偔妎屽傪傕偮幰偼27丏0亾偵偡偓側偄丅偠偮偵73丏0亾偑傾僼僞乕5傪曻婞偟偰傑偱慻怐偵僐儈僢僩偟傛偆偲偟偰偄傞丅椳偖傑偟偄搘椡偺寢徎偱偁傞丅 栤戣偼乽憢嵺偲恀傫拞偺惾乿偺僐儞僙僾僩偑埶慠偲偟偰價儏乕儘僋儔僥傿僢僋側慻怐傪慜採偲偟偰偄傞偙偲偱偁傞丅慻怐偑柧妋側嫬奅慄傪傕偪丄偦傟偵傛偮偰乽撪偲奜乿偺嬫暘偑柧妋偱偁傞忬嫷偱偼丄恀傫拞偼乽執偔乿丄乽憢嵺乿偼乽懯栚乿偲偄偆恾幃偼桳岠偱偼偁傞丅抧埵偺忋壓娭學偼丄偦偺傑傑慻怐傊偺峷專搙偦偺傕偺偱偁傞丅恀傫拞偺惾偵嵗偭偰偄傞傎偳丄慻怐偲幮夛偲偺娭學偑傛偔尒偊丄廃曈偵旘偽偝傟傞傎偳丄壗偑恑峴偟偰偄傞偺偐暘偐傜側偔側傞丅偙傟偑價儏乕儘僋儔僥傿僢僋側慻怐偺摿挜偱偁傞丅偩偐傜丄慻怐恖偱偁傠偆偲偡傟偽丄偐傟傜偼拞怱傪栚巜偝偞傞傪偊側偄丅 偟偐偟偦偺嫬奅偑尒偊偵偔偔側偭偰偄傞偲偒丄拞怱偲憢嵺偺娭學偼堦婥偵媡揮偡傞丅憢嵺偵偄傞偙偲偼丄傎偙傠傃偨嫬奅偺寗娫偐傜慻怐偺奜偺宨怓傪挱傔傞偙偲偑偱偒傞偙偲傪堄枴偟丄拞怱偵嵗偟偰偄傞偙偲偼丄廃曈偺偁偄傑偄側忣曬偑揑妋偵媧偄忋偘傜傟側偄偺偱丄尰忬偺擣幆傗昡壙偵堿傝偑惗偠傞婋尟惈傪傕偨傜偡偙偲傪堄枴偡傞丅偙偺傛偆側帠懺偺敪惗偼丄拞怱偲廃曈偺僐儞僙僾僩偦傟帺懱偑偡偱偵夁嫀偺傕偺偵側傝偮偮偁傞偙偲傪埫帵偡傞丅偮傑傝尰応偺堦慄偵偁偭偰帠懺偺悇堏傪嫟桳偡傞慻怐恖偱側偄偐偓傝丄慻怐偵惗偒傞偙偲偵偼側傜側偄丄偲偄偆怴偟偄忬嫷偑惗偠偰偄傞丅乽娗棟乿偺幉偑桳岠惈傪敪婗偟偰偄偨乻拞怱偲廃曈乼偺慻怐偺帪戙偐傜丄乽曇廤丒惂嶌乿偺幉偑桳岠惈傪敪婗偡傞乻嫬奅晄栄乼偺僱僢僩儚乕僋偺帪戙傊偲丄戝偒側曄姺偑寎偊傜傟傛偆偲偟偰偄傞丅 偙偺傛偆側怴偟偄揥奐傪憐掕偡傞偲丄憢嵺偺堄枴傪掅偔傒傞偙偲偼偱偒側偄丅妋偐偵丄憢嵺懓偵戙昞偝傟傞慻怐偐傜偺偳偆偟傛偆傕側偄僪儘僢僾傾僂僩偲偄偆堄枴傕偁傞偑丄怴偟偄慻怐榑偺朑夎傪憢嵺偵媮傔傞偙偲傕傑偨壜擻偱偁傞丅忣曬幮夛偵偁偭偰偼丄尰応偵惗偒偰曇廤丒惂嶌傪巙岦偡傞慻怐恖偑怴偟偄憢嵺偲偟偰僱僢僩儚乕僋慻怐傪惗惉偟偰偄偔偺偱偁傞丅 偲偡傞偲丄彈惈偺39丏0亾偺乽憢嵺偵偄偒傑偡乿偲偄偆庡挘偵偼丄娙扨偵柍帇偱偒側偄壗偐偑愽傫偱偄傞偺偐傕偟傟側偄丅 10.僠儍儞僗傑偱丄懸偭偰 俰丗 帺暘偑朷傫偩怑応偵攝懏偝傟傞壜擻惈偼偐偓傝側偔僛儘偵嬤偄偺偑慻怐偲偄偆傕偺偱偡丅屄恖偺僯乕僘側傫偐偵堦乆懳墳偟偰偄偨傜丄慻怐偼巰傫偱偟傑偄傑偡丅慻怐偵屄恖傪偄偐偵偆傑偔揔墳偝偣傞偐丄偑慻怐塣塩偺妀側偺偱偡丅偦偙偱丄偁側偨偑婅偭偨怑応偵攝懏偝傟側偐偭偨傜偳偆偟傑偡偐丅乭愰揱偵偄偒偨偐偭偨偺偵丄塩嬈偩側傫偱乭

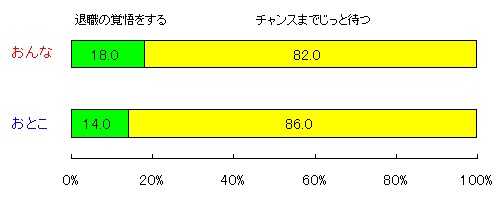

偙偙偱偼捒偟偔僕僃儞僟乕偺塭嬁椡偼側偄丅傎偲傫偲偺恖偑乽僠儍儞僗偺摓棃傪偲懸偮乿偲敪尵偟偰偄傞丅彈惈偱偝偊丄乽戅怑傪妎屽偡傞乿偲桬婥偁傞敪尵傪偡傞恖偼18丏0亾偵偡偓側偄丅傒傫側丄慻怐偺椡偵偼廬弴偱偁傞丅 抝惈傕彈惈傕丄僠儍儞僗側偳偨偩偠偭偲懸偭偰偄傞偩偗偱偼傗偭偰棃側偄偙偲傪抦偭偰偄側偑傜丄懸偮偲偄偆偙偲偱帺暘偺擻椡偵尒愗傝傪偮偗傞婡夛傪懸偭偰偄傞偺偩傠偆偐丅偮傑傝偙偺攚屻偵偼丄乽偳傫側巇帠傪偟偨偄偺偐乿傛傝傕乽偳傫側慻怐偵婣懏偟偰偄偨偄偺偐乿偑廳帇偝傟偰偄傞傛偆側婥偑偡傞丅怑柋傛傝傕丄僽儔儞僪偺曽偑偐傟傜偵偼戝愗側傛偆偱偁傞丅 偙偺僗僐傾偼丄慻怐偑偄偐偵嫮偄僷儚乕傪傕偮幚嵼偱偁傞偐丄傪傑偞傑偞偲傒偣偮偗偰偄傞丅屄恖傪埑搢偡傞慻怐偺椡偑壗偱偁傞偐丄傪偙偺僗僐傾偼昞尰偟偰偄傞丅偟偐傕偦偺僷儚乕偼偐偮偰偺忢幆偺傛偆偵丄扨弮側堄枴偱偺乽嶏庢乿側偲偱偼側偔丄乽庛幰偺梚岇丒斴岇乿偲偄偆夝庍偡傜壜擻偵偡傞傕偺偱偁傞丅慻怐偼丄偦偙偵婣懏偟偨庛幰乮偮傑傝柍擻側幮堳乯偵偨偄偟偰偼丄慡柺揑側柺搢傪傒偞傞傪偊側偄丅側偤側傜偽丄偦偺傛偆側庛幰偼慻怐偐傜棧傟傜傟側偄偐傜偱偁傞丅慻怐偼丄偦偺堄枴偱偼惗偒偨恄偱偁傞丅偩偐傜丄庛幰偼扤傕暥嬪傪偄偄傑偣傫丅 偙傟偼偁傑傝偵傕擔杮揑側僷僞乕儞偱偁傞丅偄偮傕慻怐偺榞偺側偐偱栤戣偺夝寛傪偼偐傠偆偲偟偰丄慻怐偺榞傪墇偊傞帇栰傪傕偰側偄偲偄偆擔杮暥壔揑側僷僞乕儞偼丄忣曬幮夛偺僱僢僩儚乕僋壔偵偲偭偰偼僱僈僥傿僽偵審梡偟傛偆丅慻怐偺榞偲榞偑嫮屌偡偓傞偙偲偼丄僱僢僩儚乕僋壔偺惗惉傪抶傜偣傞偼偢偱偁傞丅 (B)慻怐壔僗働乕儖偲偄偆乭抝傜偟偝乭 慻怐偲偄偆僥乕儅偼丄僕僃儞僟乕偑嫮偄塭嬁椡傪傕偭偰偄傞丅乻抝傜偟偝偲彈傜偟偝乼偼丄慻怐偵偨偄偡傞僐儈僢僩儊儞僩偵娭楢偟偰宍惉偝傟偰偄傞丅 忋婰偺10崁栚偵偐傫偟偰丄抝傜偟偄慻怐傪峔惉偡傞梫場乮幙栤崁栚偵偍偗傞慖戰巿乯傪壖掕偡傞偲丄偮偓偺傛偆偵側傞丅 1.乬埨掕乭偲偄偆埨怱愗嶥 仺慻怐偺埨掕惈 丒丒丒 侾乯傎偟偄 2.乬徃恑乭偼偍偄偟偄塧丠 仺慻怐偱偺徃恑 丒丒丒 侾乯徃恑偵偁偙偑傟傞 3.乬抧埵乭偲偄偆尃椡婡峔 仺抧埵偺妉摼 丒丒丒 侾乯抧埵偵偙偩傢傞 4.乬栶妱乭偲偄偆晹昳 仺揮嬑偺帿椷 丒丒丒 侾乯帿椷偵廬偆 5.乬嫞憟乭偲偄偆僎乕儉 仺摨椈傪弌偟敳偔 丒丒丒 侾乯摤偆婥暘廩幚 6.乬僽儔儞僪乭偵側偭偨慻怐 仺僽儔儞僪屩帵 丒丒丒 侾乯嵟崅偺婥暘 7.慻怐偵偼丄亙庒偄亜彈惈偑帡崌偆 仺寢崶懄戅幮 丒丒丒 侾乯巇條偑側偄 8.廥偄揙栭偺巇帠 仺揙栭偺巇帠 丒丒丒 侾乯暯婥偱偡 9.傾僼僞乕5偲偄偆憢嵺 仺憢嵺偵偄偰暥壔廳帇 丒丒丒 俀乯恀傫拞偺惾偵偄偨偄 10.僠儍儞僗傑偱丄懸偭偰 仺怑応攝抲 丒丒丒 俀乯僠儍儞僗傑偱偠偭偲懸偮

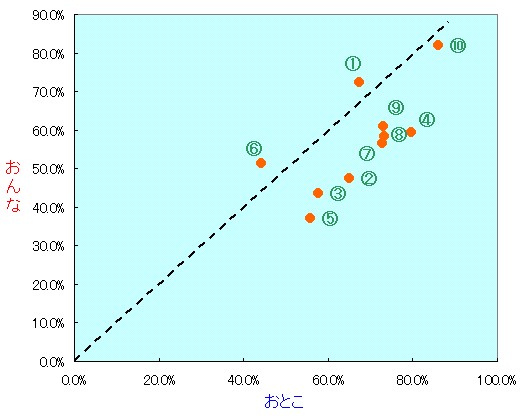

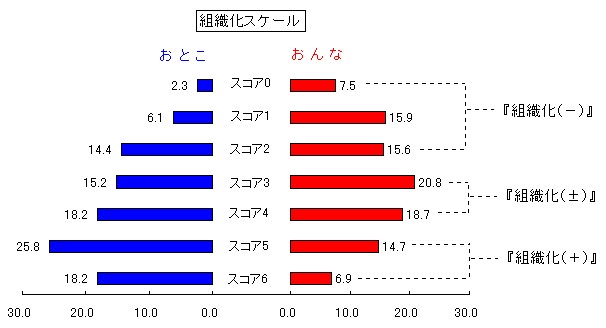

偙偺10崁栚偺慖戰巿偵偐傫偟偰丄僕僃儞僟乕偑偳偺掱搙偺巟帩傪昞柧偟偰偄傞偐丄傪傒傞偲丄忋偺恾偵側傞丅偙偙偱偼丄偮偓偺揰偑巜揈偱偒傞丅 乮a乯 10偺慖戰巿偺偆偪丄偮偓偺8慖戰巿偵偐傫偟偰抝惈偺巟帩棪偑崅偄丅偟偐傕10傪彍偄偨7偮慖戰巿偼丄1亾悈弨偱桳堄側憡娭乮仢乯偑僕僃儞僟乕偵偮偄偰傒傜傟傞丅 2.徃恑偵偁偙偑傟傞 丒丒丒仢 3.抧埵偵偙偩傢傞 丒丒丒仢 4.揮嬑偺帿椷偵廬偆 丒丒丒仢 5.抧埵妉摼嫞憟傪摤偆婥椡廩幚 丒丒丒仢 7.庒偄彈惈偑寢崶偟偰戅幮偡傞偺偼巇條偑側偄 丒丒丒仢 8.揙栭偺巇帠偼暯婥偱偁傞 丒丒丒仢 9.傾僼僞乕5傪柍帇偟偰丄恀傫拞偺惾偵偄偨偄 丒丒丒仢 10.怑応攝抲偝傟偨傜丄僠儍儞僗傑偱偠偭偲懸偮 乮b乯彈惈偺巟帩棪偺曽偑崅偄慖戰巿偼丄偮偓偺2偮偱偁傞丅偟偐偟偙偺2偮偺慖戰巿偵偐傫偟偰偼1亾悈弨偱偺桳堄側憡娭偼傒傜傟側偄丅 1.慻怐偺埨掕惈偑梸偟偄 6.慻怐偺僽儔儞僪傪傕偮偲婥暘偑偄偄 乮c) 抝惈偵尠挊側8偮偺慖戰巿偺撪晹偺娭楢惈傪傒傞偲丄抝惈偑崅偄巟帩棪傪帵偟偰偄傞慖戰巿偼10乮僠儍儞僗傑偱懸偮乯偲4乮揮嬑偺帿椷偵廬偆乯偱偁傝丄傕偭偲傕掅偄巟帩棪偼5乮抧埵妉摼嫞憟傪摤偆乯偱丄偦偺師偵掅偄巟帩棪偼3乮抧埵偵偙偩傢傞乯偲2乮徃恑偵偁偙偑傟傞乯偱偁傞丅偙偙偐傜悇應偝傟傞乻抝傜偟偄慻怐乼偲偼丄偮偓偺忦審傪傕偮慻怐偱偁傞丅 仛 慻怐偼屄恖偵桪愭偝傟傞懚嵼偱偁傞丅 仛 屄恖偼丄慻怐偺梫惪偵偄偐偵偆傑偔揔崌偡傞偐丄偵傛偭偰昡壙偝傟傞丅 仛 慻怐撪偺抧埵傗栶妱偼丄屄恖偑愊嬌揑偵妉摼偡傞傕偺偱偼側偔丄寢壥偲偟偰慻怐偵傛偭偰晅梌偝傟傞傕偺偱偁傞丅 仛 慻怐偼丄屄恖偑嫞憟偡傞僎乕儉嬻娫偱偼側偔丄屄恖偑慻怐偺偨傔偵峷專偡傞墘寑嬻娫偱偁傞丅 偙偺傛偆側忦審偐傜側傞抝傜偟偄慻怐偲偼丄偠偮偵擔杮揑側暥壔晽搚偵婯掕偝傟偨摿庩側慻怐峔憿偱偁傞丅 偮偓偵丄10崁栚傪悢検壔嘨椶偵傛偭偰丄崁栚娫偺埵抲娭學傪傒傞偲丄偮偓偺傛偆偵側傞丅

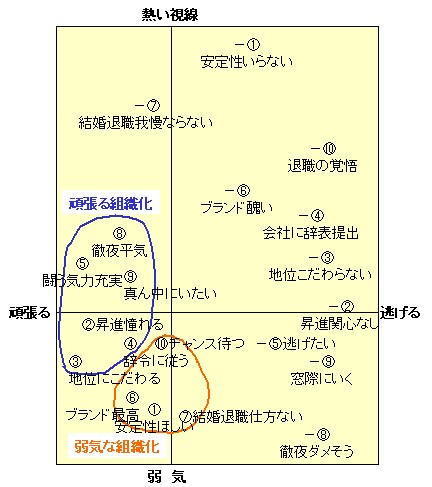

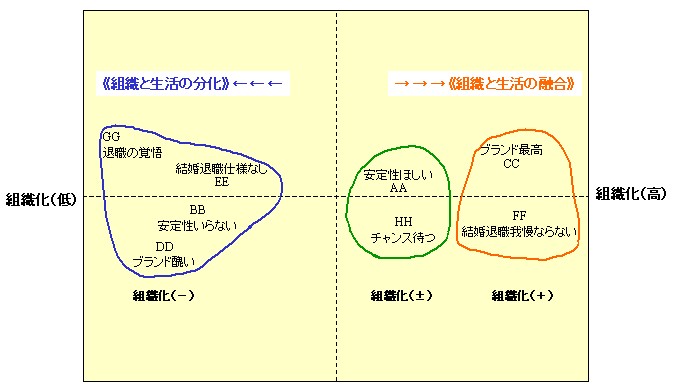

倎丗"婃挘傞"偲"摝偘傞" 戞堦幉偼丄慻怐傊偺僐儈僢僩偺宍幃偵傛傞曎暿偱偁傝丄乽婃挘傞乿偲乽摝偘傞乿偑偙偙偱偺僥乕儅偱偁傞丅抧埵偵偙偩傢傝丄徃恑偵摬傟丄摨椈偲偺抧埵妉摼嫞憟偵摤偆巔惃傪慛柧偵傕偮側偳丄慻怐偵儖乕儖偵偺偭偰乽婃挘傞乿傪偲傞偐丄偦傟偲傕慻怐偺儖乕儖偵偺傜側偄偱丄偦偙偐傜乽摝偘傞乿億乕僘傪偲傞偐丄偑偙偙偱偺栤戣偱偁傞丅 倐丗"嫮婥"偲"庛婥" 戞擇幉偼丄慻怐僐儈僢僩偺掱搙偵傛傞曎暿偱偁傝丄乽嫮婥乿偲乽庛婥乿偑偙偙偱偺僥乕儅偱偁傞丅慻怐偺埨掕惈傪梸偟偑偭偨傝丄婇嬈僽儔儞僪偵偄偄婥暘傪媮傔偨傝丄寢崶偟偨傜戅怑偡傞偺偼巇條偺側偄偙偲偩側偳丄慻怐偺尰忬傪偦偺傑傑峬掕偟偰丄廬弴偵揔墳偡傞偙偲傪廳帇偡傞乽庛婥乿偺帇揰偲丄埨掕惈傪嫅斲偟偨傝丄怑応偺攝抲揮姺偵偼戅怑傪妎屽偡傞側偳丄慻怐偺儖乕儖偵偐側傝斸敾揑側億乕僘傪偲傞乽嫮婥乿偺帇揰偑丄偙偙偱偺栤戣偱偁傞丅 忋婰2幉傪僋儘僗偝偣丄偦偙偵偵僾儘僢僩偝傟偨10偺幙栤崁栚乮20偺慖戰巿乯偺側偐偱丄抝偺慻怐偺忦審偲偟偰壖掕偟偨10偺慖戰巿乮1偐傜10傪僋儔僗僞乕壔偡傞偲丄偮偓偺2偮偺僋儔僗僞乕傪愝掕偡傞偙偲偑偱偒傞丅 們丗僋儔僗僞乕1乻婃挘傞慻怐壔乼丒亀慻怐壔僗働乕儖亁 堦偮偺僋儔僗僞乕偼乽婃挘傞乿偺巙岦惈偵偐傫偟偰丄偮偓偺俇偮偺慖戰巿偐傜峔惉偝傟傞丅 2. 徃恑偵摬傟傞 3. 抧埵偵偙偩傢傞 4. 揮嬑偺帿椷偵偼廬偆 5. 摨椈偲偺抧埵妉摼嫞憟偵摤偆婥椡廩幚 8. 揙栭巇帠傕暯婥偱偁傞 9. 傾僼僞乕俆偼変枬偟偰丄恀傫拞偺惾偵偄偨偄 偙傟偼丄價儏乕儘僋儔僥傿僢僋側慻怐偵惗偒傞抝偨偪偺杮壒偺張悽弍傪帵偡僋儔僗僞乕偱偁傞丅抝偼慻怐偱惗偒傞偵偼丄抧埵偺妉摼傪媮傔側偗傟偽側傜側偄丅側偤側傜偽丄崅偄抧埵偑妉摼偝傟偨偲偒偵偟偐丄帺暘傜偟偝偺昞尰偑壜擻偵側傜側偄偐傜偱偁傞丅偦偺偲偒偺偨傔偵丄抝偨偪偼栙乆偲偮傑傜側偄巇帠傪偙側偟偰偄偔丅彨棃偺塰岝傪傔偞偟偰婃挘傞偙偲偱丄抝偨偪偼尰嵼偺巇帠偵懴偊傞偺偱偁傞丅揮嬑偺帿椷偵廬偄丄揙栭偺巇帠偵柧偗曢傟傞偺傕丄偦傟帺懱偱偼偮傑傜側偄偙偲偱傕丄偦傟偑彨棃偺帺暘偺抧埵偵偮側偑傞柌偲偟偰昤偔偙偲偑偱偒傞偲偒丄錕錘偺崄傝偑偡傞巇帠偵揮姺偝傟偰偄傞偺偱偁傞丅 偦偙偱丄偙偺6偮偺慖戰巿傪傕偲偵丄亀慻怐壔僗働乕儖亁傪嶌惉偡傞丅抝傜偟偄慻怐偺惗偒曽偵偳偺掱搙偺嫟姶偑傒傜傟傞偐丄傪僗働乕儖偲偟偰昞尰偡傞丅 寢壥偼丄偮偓偺偲偍傝偱偁傞丅

偙偙偱偼丄僕僃儞僟乕偺塭嬁椡偑柧椖偱偁傞丅偄傑偳偒偺戝妛惗偱傕丄抝惈偱偁傞偐偓傝丄偟偭偐傝偲抝傜偟偄慻怐偺惗偒曽偵嫮偄嫟姶傪帵偟偰偄傞丅嵟昿抣偑僗僐傾5偱丄俀俆丏俉亾偺巟帩棪偵側偭偰偄傞丅偙傟偼嬃堎揑側寢壥偱偁傞丅乭偍偲偙乭偲偄偆偩偗偱丄傑偩偙傟偩偗偺巟帩傪慛柧偵偡傞億乕僘傪偲傜側偗傟偽側傜側偄偺偩偐傜丄抝偱偁傞偙偲偼恏偄丅偟偐傕嶻嬈幮夛偺榑棟偑曵夡偺挍偟傪帵偟丄忣曬幮夛偺摓棃偑栺懇偝傟丄偦偙偱偺慻怐偺偁傝曽偵偼慡偔堎側偭偨榑棟偑婜懸偝傟偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢丄婛惉偺抝傜偟偝偵偟偑傒偮偐偞傞傪偊側偄抝偨偪偺怱忣偵偼丄乻婇嬈愴巑偵梊掕偝傟偨柍懯側愴巰乼偲偄偆柍擮偝偑偮偄憐掕偝傟偰偟傑偆丅抝偨偪偺丄偙偺傛偆側僴僀僗僐傾偼乽嵟屻傑偱婃挘傞偧両乿偲愰尵偡傞庒幰偨偪偺斶捝側嫨傃偺傛偆偵巚偊偰側傜側偄丅 偙傟偵偨偄偟偰丄彈惈偨偪偼椻傔偨斀墳傪帵偟偰偄傞丅嵟昿抣偼僗僐傾3偺20丏8亾偱偁傝丄僗僐傾8偼傢偢偐6丏9亾乮抝惈偼偦偺3攞嬤偄18丏2亾乯偵偡偓側偄丅斵彈偨偪偐傜偡傟偽丄乽偄傑偺慻怐偼抝偨偪偺傕偺偩偐傜丄偦傫側傕偺偵側傫偱乭偍傫側乭偑嫟姶偟側偗傟偽側傜側偄偺傛両乿偲偄偭偨偙偲側偺偱偁傠偆丅 乽傾僼僞乕俆偼戝愗偩偐傜丄巆嬈偼偟傑偣傫丅儃僨傿仌僜僂儖偺儕僼儗僢僔儏偵偼丄傾僼僞乕俆傪偄偐偵桳岠偵棙梡偡傞偐丄偑廳梫偱丄巆嬈側傫偐傪偟偰偄偨傜帪戙偐傜庢傝巆偝傟偰偟傑偄傑偡丅傕偪傠傫揙栭偺巇帠偼嫅斲偟傑偡丅柍堄枴側偙偲偼偟側偄庡媊偱偡丅揮嬑偟傠偲偄傢傟偰傕丄帺暘偺惗妶傪峫偊側傜偽丄娙扨偵帿椷偵廬偆傢偗偵偼偄偒傑偣傫丅夛幮偵帿昞傪偩偡妎屽傕偁傝傑偡乿偲偄偭偨斀墳偑偲偓傟傞偙偲側偔楢敪偝傟偦偆偱偁傞丅偦傟偩偗丄彈惈偼丄抝傜偟偄慻怐傊偺嫟姶偵偐傫偟偰偼椻偨偄丅 倓丗僋儔僗僞乕2乻庛婥側慻怐壔乼 傕偆堦偮偺僋儔僗僞乕偼丄乽庛婥乿偺巙岦惈偵娭楢偟偰傑偲傑傝丄偮偓偺4偮偺慖戰巿偐傜峔惉偝傟傞丅 1. 慻怐偺埨掕惈偑梸偟偄 6. 慻怐偺僽儔儞僪傪傕偮偲婥暘偑偄偄 7. 寢崶偦偟偰戅幮偺僐乕僗偼丄巇條偑側偄 10. 怑応攝抲偝傟偨傜丄僠儍儞僗傑偱偠偭偲懸偮 偙傟偼尰忬偺慻怐偵偦偺傑傑揔墳偡傞億乕僘偱偁傝丄慻怐偺婛惉偺儖乕儖偵廬婅偱偁傞偙偲傪巟帩偡傞慖戰巿偐傜側傞僋儔僗僞乕偱偁傞丅偦偙偱偙傟傪乽庛婥側慻怐壔乿偲屇傇丅 偙偺4偮偺慖戰巿偺偆偪丄7傪彍偔偲丄僕僃儞僟乕偺塭嬁椡偑庛偔丄偦偺堄枴偱偼抝傜偟偄慻怐偺尨棟偱偼側偄丅傓偟傠1偺埨掕惈傗6偺僽儔儞僪偼彈惈偺曽偑岲傒偺慖戰巿偱偁傝丄抝惈偵屌桳側婃挘傞慻怐壔偲偼堎側偭偨僨傿儊儞僔儑儞偵偁傞丅 7偺寢崶戅怑僐乕僗偵偐傫偟偰偼丄嫮偄斀敪偑彈惈偵傒傜傟傞丅抝惈偼偦偺僐乕僗傪帺柧乮偁傞偄偼丄偦偆偁偭偰傎偟偄偲婅朷乯偲偟偰偄傞偺偵偨偄偟偰丄彈惈偼乽偙傟偙偦偑彅埆偺尮愹偱偁傞丅彈偼夛幮偺傾僋僙僒儕乕偱偼側偄両乿偲搟傝傪偙傔偰斀敪傪偟偰偄傞丅偦偺寢壥偑丄悢検壔嘨椶偺埵抲娭學偵偍偗傞7乮寢崶戅幮巇條側偟乯偲亅7乮寢崶戅幮変枬側傜側偄乯偺媡揮偲偟偰昞尰偝傟偰偄傞丅偮傑傝壖掕偲偟偰愝掕偟偨10偺慻怐壔忦審偺偆偪丄7偩偗偑彈惈偵傛偭偰嫅斲偝傟偰偄傞丅彈惈偼嘑偩偗偼慻怐壔偺忦審偐傜攔彍偡傋偒偩偲掞峈偟偰偄傞丅彈惈偨偪偼丄乽慻怐偵偼庒偄柡偩偗偟偐帡崌傢側偄丄偲偄偆傛偆側帪戙嶖岆偺擣幆偵傛偭偰抝偺忛傪庣傞傛偆偱偼丄慻怐偺懚懕偼婋偆偄乿偲尩偟偔寈崘偟偰偄傞丅慻怐傕丄惉弉偟偨彈惈偑鑸曕偡傞悽奅偵奐偐傟側偄偐偓傝丄柧擔偼側偄丄偲斵彈偨偪偼愰尵偟偰偄傞丅 傕偪傠傫偙偺傛偆側愰尵偼丄庛婥偺慻怐壔僋儔僗僞乕偺榖偱偼側偄丅偙偺僋儔僗僞乕偱偼丄憡曄傜偢慻怐偵偼枹崶偺偐傢偄偄彈偺巕偺曽偑帡崌偆丄偲偄偆婛惉偺楬慄偑堐帩偝傟偰偄傞丅亀庛婥偺慻怐壔亁偱偼丄乽庒偔偰偐傢偄偄彈偺巕偑岲傑傟丄婇嬈僽儔儞僪偵儚僋儚僋偡傞寉偄偺傝偑婜懸偝傟丄偦偟偰埨掕惈偼廩暘偵妋曐偝傟偰偄傞偐傜偲埨怱姶偑傾僺乕儖偝傟丄偨偩偟偮傑傜側偄怑応偵攝懏偝傟偰傕丄偔偝傞偙偲側偔偠偭偲変枬偟偰僠儍儞僗傪懸偭偰偔偩偝偄丄偲傾僪僶僀僗偑偝傟傞乿偺偱偁傞丅偁傞懨嫤傪慜採偲偡傟偽丄偙傟偼婥妝偱妝偟偄慻怐偲偄偊傛偆丅 乮C乯乭偍傫側乭偵偲偭偰偺慻怐壔 慻怐壔偵偐傫偟偰偼僕僃儞僟乕偺塭嬁椡偑戝偒偄偺偱丄偦偺塭嬁椡傪側偔偡偨傔偵丄暘愅偺懳徾傪彈惈偵尷掕偟偰丄慻怐壔偑彈惈偺娫偱偼偳偺傛偆側堄枴傪傕偮偺偐丄傪傒傞偙偲偵偡傞丅嬶懱揑偵偼丄彈惈偩偗偺僒儞僾儖偵偍偄偰丄慻怐壔僗働乕儖偵偍偗傞崅掅偼乽庛婥偺慻怐壔乿偲偳偺傛偆偵娭學偟偰偄傞偐丄傪憃懳広搙朄偵傛偭偰暘愅偡傞丅 寢壥偼丄偮偓偺偲偍傝偱偁傞

乮a乯慻怐壔乮亄乯偺彈惈偵偼丄 6. 慻怐偺僽儔儞僪傪傕偮偲偄偄婥暘 7. 寢崶偦偟偰戅怑偺僐乕僗偼丄変枬側傜側偄 偑帡崌偆丅 抝偺慻怐偺側偐偱惗偒偰偄偔偙偲偵嫮偄娭怱乮抧埵妉摼嫞憟偵婃挘傞両乯傪傕偭偰偄傞彈惈乮慻怐壔亄乯偼丄庛偄慻怐壔偺忦審偵偮偄偰丄乽僽儔儞僪偼嵟崅乿偲偄偆儈乕僴乕婥暘偵偼嫟姶傪昞傢偟偰傕丄乽寢崶偦偟偰戅幮僐乕僗乿偵偼嫮偄寵埆姶傪帵偟偰偄傞丅慻怐傊偺僐儈僢僩儊儞僩偺嫮偄彈惈偼丄憰忺昳偺婡擻傪傕偮庒偄彈惈偩偗傪昁梫偲偡傞婛惉偺慻怐偵偨偄偟偰丄嫮偔掞峈偟偰偄傞丅乽彈惈傕丄抝惈偲摨偠僗僞乕僩儔僀儞偵偨偭偰嫞憟偝偣傞傋偒偱丄偦偺偨傔偵偼寢崶偺忦審偱僴儞僨傿僉儍僢僾傪晧傢偣傞偺偼斱嫰側儖乕儖偱偁傞乿偲偄偆庡挘偑偙偙偵偼傒傜傟傞丅偟偐偟斵彈偨偪偼丄偗偭偟偰慻怐偦偺傕偺偵斀懳偟偰偄傞傢偗偱偼側偄丅偁偔傑偱傕慻怐僽儔儞僪偺婥暘偵偼嫟姶偟偰偄傞傢偗偩偐傜丄抝偺慻怐偺慡柺揑側斲掕傪夋嶔偟傛偆偲偡傞傢偗偱偼側偄丅斵彈偨偪偼丄偄傢偽懱惂撪曄妚攈偱偁傝丄晹暘岺妛揑側敪憐偵傕偲偯偄偰乽彈惈偵晄棙側忦審偼偦傟側傝偵夵妚偟偰丄偦偺偐偓傝偱抝惈偲偺嫤挷楬慄傪宍惉偟偰丄慻怐偺敪揥偵婑梌偟傛偆乿偲峫偊偰偄傞丅 乮b乯慻怐壔乮亇乯偺彈惈偵偼丄 1. 慻怐偺埨掕惈偑梸偟偄 10. 寵偄側怑応偵攝懏偝傟偰傕丄僠儍儞僗傑偱偠偭偲懸偮 偑帡崌偆丅 傎偳傎偳偵慻怐偵僐儈僢僩偟偰偄傞彈惈乮慻怐壔亇乯偼丄庛偄慻怐壔僋儔僗僞乕傪峔惉偡傞2偮偺慖戰巿乮1偲10乯偵嫮偔嫟姶偟偰偄傞丅斵彈偨偪偵偲偭偰丄慻怐偼婎杮揑偵嫟姶偱偒傞幚嵼偱偁傞丅斵彈偨偪偼丄慻怐偺埨掕惈偺側偐偵埨怱姶傪擣傔丄慻怐偺乭偍偄偟偄悈乭傪偟偭偐傝偲堸傫偱偄偙偆偲峫偊丄摨帪偵寵側晹彁偵攝懏偝傟偰傕丄偪傚偭偲変枬偟偰僠儍儞僗傪懸偭偰偄傟偽丄側傫偲偐側傞偩傠偆丄偲偟偨偨偐側撉傒傪偟偰偄傞丅乽偮傑傜側偄巇帠側傜偽丄媥傒偼偟偭偐傝偲偭偰奀奜椃峴側傫偐傪妝偟傒丄帺暘偺怴偟偄擻椡偺奐敪偵杹偒傪偐偗丄僠儍儞僗摓棃偺帪婜傪傒偮傔偰偄偙偆乿偲偄偭偨丄慻怐偵傋偭偨傝偡傞偙偲傕側偔丄偝傝偲偰慻怐偵偦偭傐傪岦偔偺偱傕側偄旝柇側僶儔儞僗傪偲偭偰慻怐偺拞傪梀塲偡傞婥暘偑丄斵彈偨偪偺慻怐婥暘側偺偱偁傠偆丅 乮c乯慻怐壔乮亅乯偺彈惈偵偼丄 1. 慻怐偺埨掕惈偼丄偄傜側偄 6. 慻怐偺僽儔儞僪偵棅傞偙偲偼丄廥偄 7. 寢崶偦偟偰戅幮偺僐乕僗偼丄巇條偑側偄 10. 寵偄側怑応偵攝懏偝傟偨傜丄戅幮偺妎屽傪偡傞 偑帡崌偆丅 抝偺慻怐壔偵偨偄偟偰斲掕揑側棫応傪偲傞彈惈乮慻怐壔亅乯偼丄庛偄偺慻怐壔僋儔僗僞乕偵偐傫偟偰偼7乮寢崶偦偟偰戅幮偺僐乕僗偼丄巇條偑側偄乯偵偺傒嫮偔嫟姶偟偰偍傝丄偦偺懠3偮偺峔惉梫場偵偨偄偟偰偼椻扺偱偁傞丅斵彈傜偼丄乽埨掕惈偼偄傜側偄乿乮亅1乯偲尵偄丄乽慻怐僽儔儞僪偵棅傞偙偲偼廥偄乿乮亅6乯偲敪尵偟丄乽寵偄側怑応側傜偽丄戅怑偡傟偽傛偐傠偆乿乮堦20乯偲撍偒曻偡丅 偙偺傛偆側3偮偺椻扺側敪尵乮亅1乛堦6乛亅10乯偑丄傕偟傕亅7乮寢崶偦偟偰戅幮偺僐乕僗偼丄変枬側傜側偄乯偲嫮偄娭楢惈傪帵偟偰偄傞偲偟偨傜丄偦偙偱偼慻怐偵偨偄偟偰儔僨傿僇儖側斀敪偲嫅愨偑敪婗偝傟傞偼偢偱偁傞丅偦傟偼丄偐偮偰偺儕僽偵嫟捠偡傞傾儞僠慻怐偺塣摦偵楢摦偡傞傕偺偱偁傠偆丅 偟偐偟慻怐壔乮亅乯偺彈惈偼丄婎杮揑偵偼乽寢崶偦偟偰戅幮偺僐乕僗偼丄巇條偺側偄偙偲偱偁傞乿偲偄偆尰忬堐帩偺巔惃傪柧妋偵偟偰偄傞丅偟偐傕偙偺慖戰巿偑慻怐壔乮亅乯偵傕偭偲傕嬤愙偟偨埵抲偵偁傞偙偲偐傜偟偰傕丄斵彈偨偪偵偲偭偰丄慻怐傪夞旔偡傞偙偲偼乽巇帠偐傜棧傟偰寢崶偡傞僐乕僗傪慖戰偡傞乿偲偄偆乻忢幆乼偵宷偑偭偰偄傞偺偱偼側偐傠偆偐丅偲偡傟偽丄偙偺僞僀僾偑丄傕偭偲傕抝偺慻怐偵搒崌偺傛偄斀墳傪帵偟偰偄傞丄偲偄偊傞丅偮傑傝偙偺僞僀僾偺懚嵼偵傛偭偰丄亀抝偼慻怐偵惗偒丄彈偼壠掚偵惗偒傞亁偲偄偆惐傒暘偗乮栶妱偺婡擻暘壔乯偑惂搙壔偝傟傞偺偱偁傞丅偙偺傛偆偵峫偊傞偲丄慻怐偺埨掕惈傗僽儔儞僪怣嬄偺嫅斲偲戅怑妎屽偺姪傔丄偼寢嬊偺偲偙傠乽偄偮傑偱傕慻怐偵偖偢偖偡偟偰偄偰丄寢崶偺僠儍儞僗傪幐偭偰丄廥偄OG偵側傞傛傝偼丄偝偭偝偲寢崶偟偨曽偑彈偺岾暉偩偟丄夛幮傕偦偺曽偑杮壒偱偼朷傫偱偄傞偙偲側偺傛両乿偲夝庍偝傟傞傋偒側偺偱偁傠偆丅 乮d乯慻怐偲惗妶丗 乻暘壔偐傜梈崌傊乼 慻怐壔乮亄乯偲慻怐壔乮亇乯偼丄慻怐壔乮亅乯偵偨偄偟偰丄斾妑揑嬤愙偟偨娭學傪乽庛婥側慻怐壔乿僋儔僗僞乕偵偐傫偟偰宍惉偟偰偄傞丅偮傑傝偁傞掱搙偺慻怐壔傊偺嫟姶傪傕偭偰偄傞彈惈偼丄乽埨掕惈偑梸偟偔偰丄慻怐僽儔儞僪偼偄偄婥暘偱丄慻怐偵巆偭偰僠儍儞僗傪懸偮乿偑丄乽寢崶偦偟偰戅怑偺僐乕僗偵偼丄変枬側傜側偄乿偲偄偆丄抝惈偺慻怐娤偲偼堘偭偨彈惈屌桳偺慻怐娤傪宍惉偟偰偄傞丅偙偙偵偼丄慻怐壔乮亅乯偺彈惈偑傕偮乻慻怐偲惗妶偺暘壔乮惐傒暘偗乯偺敪憐乼偼屻戅偟丄彈惈傕惉弉偟偨彈偲偟偰慻怐偺拞偱妶桇乮崅偄抧埵偺妉摼乯偟偰傕偄偄偺偱偼側偄偐丄偲偄偆乻慻怐偲惗妶偺梈崌乼傊偺敪憐偑奐壴偟偮偮偁傞丅偙傟偼丄彈惈偑僗僞乕僩傪偒偭偨怴偟偄慻怐榑偺曽岦惈偱偁傞丅彈惈偼丄壠掚傪庣傞偽偐傝偑彈偺岾暉偱偼側偄丄傕偭偲懡條側曽岦偑偁偭偰傕偄偄偱偼側偄偐丄偲偄偆偙偲偵婥偯偒巒傔偰偄傞丅丒丒丒丒丒丒偨傇傫抝偨偪偼丄婥偯偒偨偑傜側偄丄偺偱偁傞丅 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||