|

||||||||||||||||||||

|

|

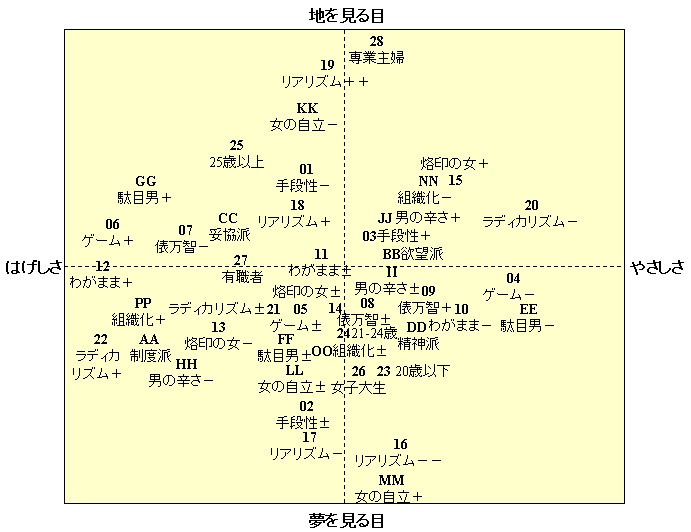

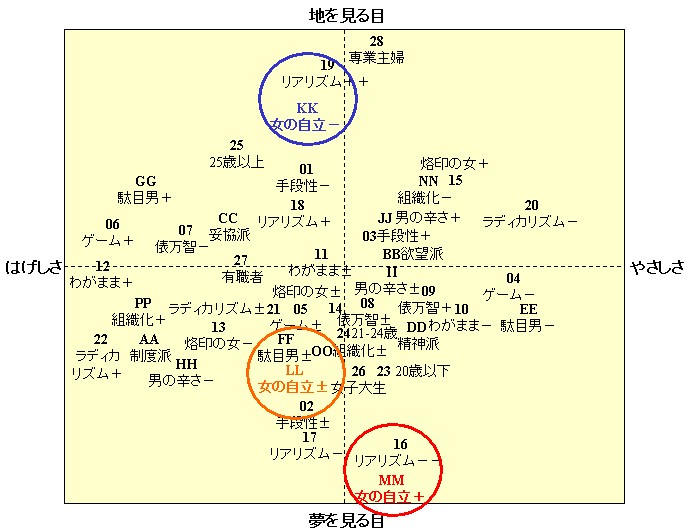

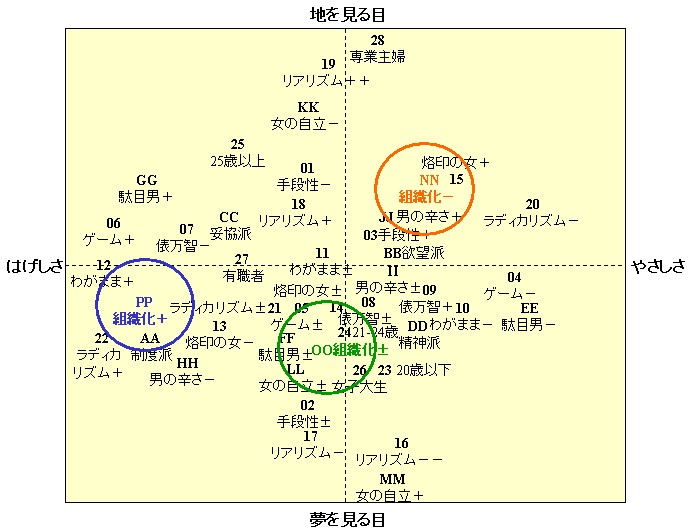

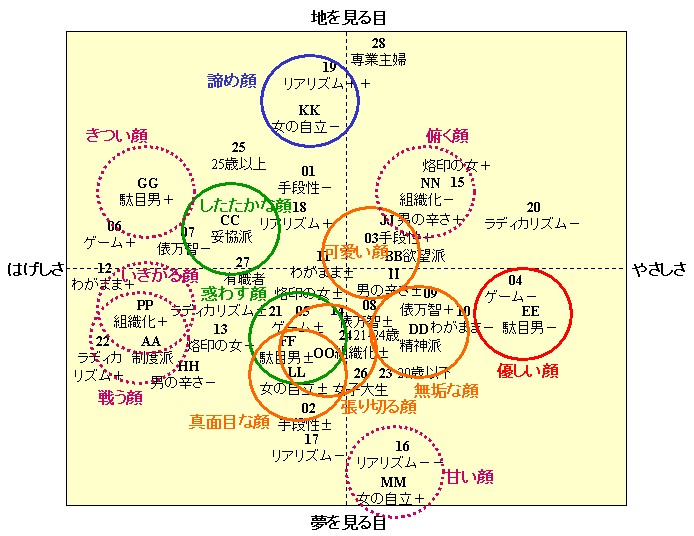

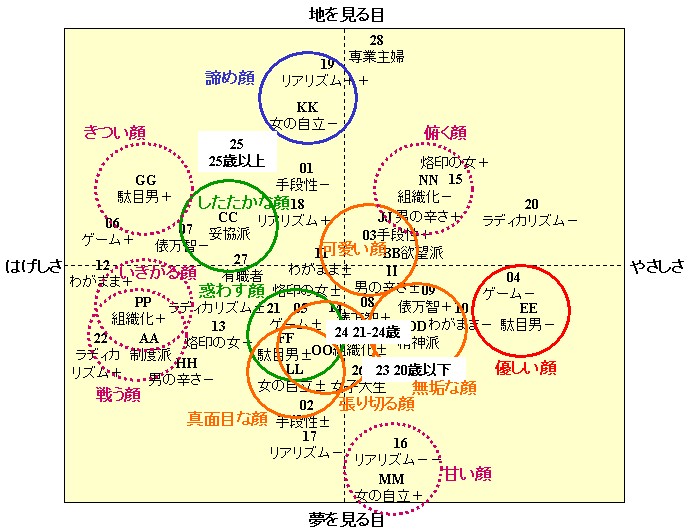

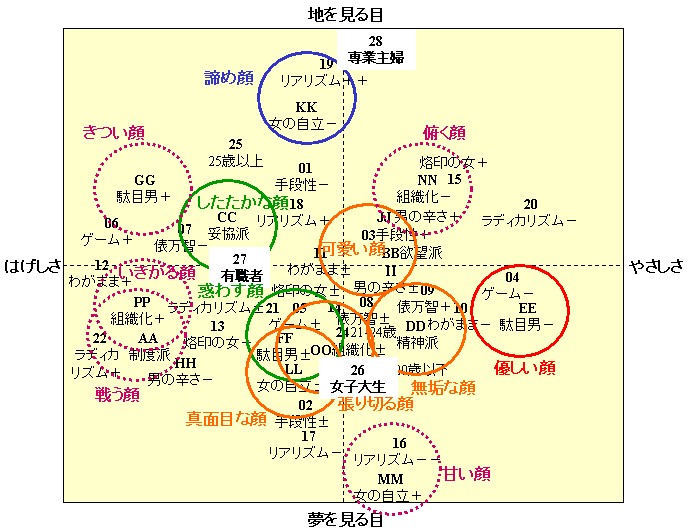

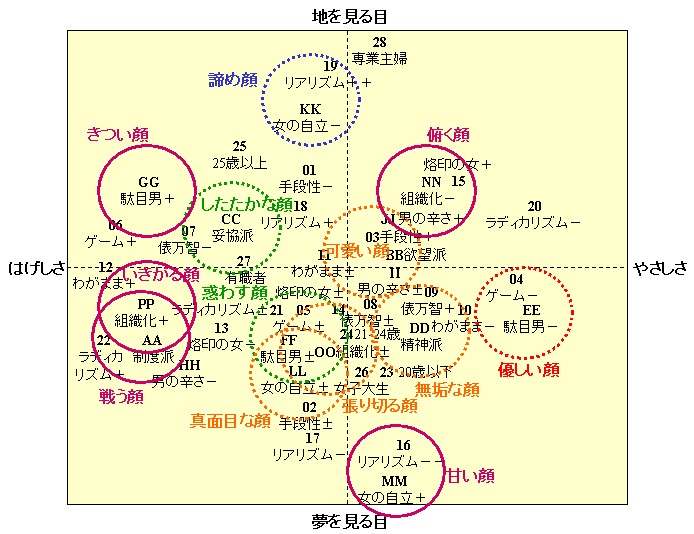

�P�O�D���̂���������������A���܂��܂Ȋ� �Ⴈ��ȁ� �Ƃ������t�ɗU���āA�����܂ł��܂����B�V�����R�[�h������Ƃ�����A����͉��Ȃ̂��A�y���̂����Ɂz�Ƃ����E�B���h�E���J���Ȃ����������T�����J��Ԃ��Ă��܂����B���낻���蓹�ɂ����������Ȃ��Ƃ����܂���B �͂₭���_�����A�ƌ����Ă�����܂��B��蓹�ɂ͂���Ȃ�̃��[��������܂��B�����̉��l�������ɕ\�����邩�A�ɋ�Y���Ă���p�����L���Ă����Ȃ��ƁA��@�̌��͊l���ł��܂���B ���́A�ǂ̂悤�Ȋ�����̂��B �s���������t�Ƃ��������̂��ƂŁA �������͂ǂ̂悤�Ȋ��������̂��낤���B ���܂܂Ŕ������Ă���13�̃X�P�[�������ƂɁA�Ώێ҂��w�����Ɍ���x ���āA�X�P�[�����ǂ̂悤�ɋ����邩�A�͂���B13�̃X�P�[���͂��̒ʂ�ł���B 1.�w�d���̐��x���x ���̎d���́A���ׂĂ̏������]�����ׂ��u���x�Ƃ��Ă̎d���v�ł���ׂ��Ȃ̂��A����Ƃ��d�����D���Ȑl���]������悢�u�~�]�Ƃ��Ă̎d���v�ł����Ă��܂�Ȃ��̂��B���̎d���ɂ́A���x���Ɨ~�]�̎����̑�����e�[�}�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �u���x�����ꂽ�d�� �i �`�` �G ���x�h �j�v �u�~�]�Ƃ��Ă̎d�� �i �a�a �G �~�]�h �j�v 2.�w�j�̑Ë��x ����́A�u�d���͐����̂��߂̎�i���v�Ƃ����j�̎d���ɂ�����̕]���ŁA�d���́u��������������A����ł��悩�낤�v�Ƃ����u�Ë��h�iCC�j�v�ƁA�u�����b��̂���d����������ׂ����v�Ƃ����u���_�h�iDD�j�v�̑ΏƐ����e�[�}�ł���B �u������������A�悢 �i �b�b �G �Ë��h �j�v �u�����b��̂���d���� �i �c�c �G ���_�h �j�v 3.�w�ʖڒj�x ����͐����̂��߂ɂ���j�̎d���̑��̕]���ŁA���̂悤�Ȏd��������j���u�ʖڂȒj�ƕ]���i�j�̂��邳�A�j�̋Y���A������A�ڋ��j���邩�ǂ����v���e�[�}�ł���B �u�ʖڒj�ł͂Ȃ� �i �d�d �G �ʖڒj�| �j�v �u�ǂ���ł�����^�Ȃ� �i �e�e �G �ʖڒj�} �j�v �u�ʖڒj�� �i �f�f �G �ʖڒj�{ �j�v 4.�w�j�̐h���x ����͐����̂��߂ɂ���j�̎d���̑�O�̕]���ŁA���̂悤�Ȏd��������j���u�j�͐h���đ�ς��ƕ]���i�ア�j�ɋ����A�Ƒ��ׂ̈Ɋ撣��j���邩�ǂ����v���e�[�}�ł���B �u�j�̐h����F�߂Ȃ� �i �g�g �G �j�̐h���| �j�v �u�ǂ���ł�����^�Ȃ� �i �h�@�h �G �j�̐h���} �j�v �u�j�̐h����F�߂� �i �i�i �G �j�̐h���{ �j�v 5.�w���̎����x ����́A�t���[�Ŏd�����y����ł���u�����鎩�����鏗�v�̎d���ɂ���]���ł���A����3�̃p�^�[��������B �u���̎�����ے肷�� �i �j�j �G ���̎����| �j�v �u�ǂ���ł�����^�Ȃ� �i �k�k �G ���̎����} �j�v �u���̎������x������ �i �l�l �G ���̎����{ �j�v 6.�w�撣��g�D���x ����́A�����̑g�D�ɂ������鉿�l�R�~�b�g�����g�i�n�ʂ��ق����A���i�ɂ��������A�����̓��C�o���A�]�Ύ��߂ɂ͏]���A�O��͕��C�A�^�̐Ȃɂ������j���������ǂ����A��]������X�P�[���ł���B �u�g�D�R�~�b�g�����g���Ⴂ �i �m�m �G �g�D���| �j�v �u�ǂ���ł�����^�Ȃ� �i �n�n �G �g�D���} �j�v �u�g�D�R�~�b�g�����g������ �i �o�o �G �g�D���{ �j�v �@�ȏ�6�̃X�P�[���́A�d���ɒ��ڊ֘A����X�P�[���ł���B �V�D�w��i���x ����́A�ߑ�Љ���x���郂�_���}���̃G�[�g�X�ł����i�I���l�i�ړI�A�v��A�䖝�A�撣��A����������A�n���ȓw�́A�^�ʖځj�ɂ���]���ł���B �u��i�I���l�����ۂ��锽���_���}�� �i �O�P �G ��i���| �j�v �u�ǂ���ł�����^�Ȃ� �i �O�Q �G ��i���} �j�v �u��i�I���l�ɋ����������郂�_���}�� �i �O�R �G ��i���{ �j�v 8.�w�Q�[���x ����́A�ړI�B�����ꎩ�̂̉��l���d������G�[�g�X�i�r�b�O�̖��^�Q�[���ɏ��j�ł���A�{���I�ɂ͎�i�I���l�Ɏx�����Ă͂��߂ċߑ�̉��l�ɕϖe���鉿�l�ӎ��ł���B �u�Q�[������ �i �O�S �G �Q�[���| �j�v �u�ǂ���ł�����^�Ȃ� �i �O�T �G �Q�[���} �j�v �u�Q�[���D�� �i �O�U �G �Q�[���{ �j�v 9.�w�U���q�x ����́A�U���q�̒Z�̂̂Ȃ��́u�j�Ə��̌ÏL���W�v�i�������A���S���A���ߌ`�A���߂��j�A�Ԃ�������߁A�J���`���[�n�C�A�A�蓹�A�u���V�j�ɂ��鋤���x�̃X�P�[���ł���B �u����Ȓj���̐��E�����ۂ��� �i �O�V �G �U���q�| �j�v �u�ǂ���ł�����^�Ȃ� �i �O�W �G �U���q�} �j�v �u����Ȓj���̐��E�ɋ������� �i �O�X �G �U���q�{ �j�v 10.�w�킪�܂܁x ����́A�U���q�̒Z�̂̂Ȃ��́u�j���W�Ɏ������̂킪�܂܁v�i�n���o�[�K�[�V���b�v�A�H�ׂ����ł����������j�ɂ��鋤���̃X�P�[���ł���B �u�킪�܂܂ȏ������ۂ��� �i �P�O �G �킪�܂܁| �j�v �u�ǂ���ł�����^�Ȃ� �i �P�P �G �킪�܂܁} �j�v �u�킪�܂܂ȏ��ɋ������� �i �P�Q �G �킪�܂܁{ �j�v 11.�w�i��̏��x ����́A�����������j�̌��߂����̏펯�������E�����i�s�啅�ꂽ�������ݖ��A���H�Â�����铭���ȁA��V��DINKS�i�ȁj�A�O�H�O�����̃V���O���E�M�����A�Ȃǁj�Ƃ��A�u����́A���Ƃ��ċ�����Ȃ����Ƃ��v�ƃ��b�e����\��A��E���鏗��������������Ƃɂ���X�P�[���ł���B �u���������̏������� �i �P�R �G ����̏��| �j�v �u�ǂ���ł�����^�Ȃ� �i �P�S �G ����̏��} �j�v �u����̏��̃��b�e����\���ċ����Ȃ� �i �P�T �G ����̏��{ �j�v 12.�w���A���Y���x �������Ďq�����ł��āA����ł����͎d������������̂��A�Ƃ��������I�Ȗ��ɒ��ʂ����Ƃ��A�ǂ̂悤�ȕ]���ɂȂ�̂��B�����ł͌�����ȑI���i�������_�@�Ɏd�����~�߂�ׂ����A�v��q���̂��߂ɋ]���ɂȂ邱�Ƃ̑����m��ׂ��A�A�O�l�X�ɂ͕s�����A�q���͎d���̎ז��j��O�ɂ��āA����4�̃p�^�[����z�肵���B �u�����I�ȑI�����������ۂ��� �i �P�U �G ���A���Y���|�| �j�v �u�����I�ȑI�����ꉞ���ۂ��� �i �P�V �G ���A���Y���@�| �j�v �u�����I�ȑI�����ꉞ�x������ �i �P�W �G ���A���Y���@�{ �j�v �u�����I�ȑI���������x������ �i �P�X �G ���A���Y���{�{ �j�v 13.�w���f�B�J���Y���x �@���f�B�J���Y���Ƃ́A�����E�q���E�d���̃W�����}���A�d���𑱂���O��Ō�����ϊv�����邱�Ƃʼn������悤�Ƃ��鐶�����i�d�����~�߂Ă͂����Ȃ��A�������o��A�q���ɂ͎q���̐��E������A�q����f�O�j�ł���B���̃��f�B�J���Y���ɂ��āA3�̃p�^�[����z�肵���B �u���f�B�J���Y�������ۂ��� �i �Q�O �G ���f�B�J���Y���| �j�v �u�ǂ���ł�����^�Ȃ� �i �Q�P �G ���f�B�J���Y���} �j�v �u���f�B�J���Y���ɋ������� �i �Q�Q �G ���f�B�J���Y���{ �j�v �ȏ�7�̃X�P�[���́A�d���ɒ��ړI�ɂ͊W���Ȃ����A�����̎d���̔w�i�ɂ����āA�d���̂�����ɉe���͂���������̗v���ł���B �ȏ�13�̃X�P�[���̑��ɁA����2�̑�����̗v����ݒ肷��B����́A�����̐����������I�ȃ��x���ōS������Љ���I�ȗv���ł���B 14.�w�N��x ���̑����v���́u�N��v�ł���B���ɐ��܂�A���܉��ł��邩�A�͂��̐l�̐������������Ƃ���b�I�ȃ��x���ŋK�肷��v���ł���B�����ł͂���3�̔N��\����ݒ肷��B �u20�Έȉ� �i �Q�R �G 20�Έȉ� �j�v �u21����24�� �i �Q�S �G 21�|24�� �j�v �u25�Έȏ� �i �Q�T �G 25�Έȏ� �j�v 15.�w�x�C�V�b�N���[���x �Ō�ɁA�Љ�����̃A�C�f���e�B�e�B�i���Ȃ̑��ݏؖ��j�̌���ł�����I�ȎЉ�����Ƃ��āA����3�̃^�C�v��ݒ肷��B �u�����̏��q�吶 �i �Q�U �G ���q�吶 �j�v �u�O�Ŏd�����鏗�� �i �Q�V �G �L�E�� �j�v �u��������Ǝ�w �i �Q�W �G ��Ǝ�w �j�v ���̂悤��15�̗v���̊W���̒��ŁA�����͂ǂ̂悤�Ȋ���݂���̂��낤���B�o�Ύړx�@�ɂ���ĕ��͂���ƁA���̂悤�Ȍ��ʂɂȂ�B

�ia�j�h�͂������h �� �h�₳�����h ��ꎲ�́A�������j���ɑ���W���ł���A����́w�������ƗD�����x�ł���B�����́A�j�����Ƃْ̋����Ɉ�ꂽ�͂̃Q�[����Ԃ����邽�߂ɁA�������Ԃ��鑶�݁A�܂�s�Q�[���̓G���D���ΏۂƂ��Ẵv���C���[�t�Ƃ��Ēj����z�肷��̂��A����Ƃ��j�����Ƃ̐e���ł��������ȊW�i����������䂦�ɍS�����ꂽ�W�ł�����j�����邽�߂ɁA�D�����ɕ�܂ꂽ���݁A�܂�s�������̃p�[�g�i�[���s�����ΏۂƂ��ẴA�N�^�[�t�Ƃ��Ēj����z�肷��̂��B�O�҂́wHANAKO�I�ȃv���C���[�x�ł���A��҂́w�ςȂȓI�ȃA�N�g���X�x�ł���B �ib�j�h��������ځh �� �h�n������ځh ��́A�������j���i�����Ďd���Ɛ����j�����߂�h�܂Ȃ����h�ł���A����́w��������ڂƒn������ځx�̑���ł���B�����́A�j���Ƃ̊W���͂��ߎd���ɂ������ɂ��A�����h���[�}�[�̂܂Ȃ�����Y�ꂸ�A�y�₩�ȃX�e�b�v�ނ̂��A����Ƃ����ɂ��Ă������������̑O�ɋ����A���̐��̏d���̒��ɂ��������̈ʒu���݂������Ȃ��̂��B���z�Ƃƒn���Ƃɂ́A���Ր}�ƒ��Ր}�̎��_�̂��ꂪ���邵�A���z�Ƃ͒n���Ƃ��u���܂�ɂ������ɂ�����肷���Ȃ����A���ꂪ��l�Ƃ������̂Ȃ̂��v�ƕ���A�n���Ƃ͖��z�Ƃ��u�����͊Â��Ȃ����A�ق玸�s�����B�h����A�݂����Ƃ��h�i��A�����q�Ƃ��j�v�Ɣ����B �ic�j���߃R�[�h1�F �h����������h �� �h���킢����h ���������̎d���ɂ��āA���̏����W�]���l����Ƃ��A�w�d���̐��x�����A����Ƃ��~�]�Ƃ��Ă��x�̃e�[�}�͊��I�Ȗ��ł���B�����ł��̃e�[�}�Ɋ֘A���鍀�ڂ�T��ƁA���̂悤�ɂȂ�B

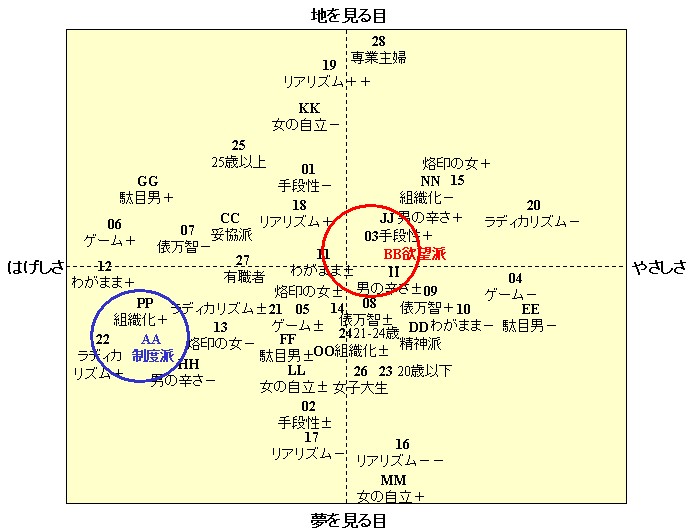

���������́w�d���̐��x���i���x�h�GAA�j�x�����҂��鍀�ڂɂ́A���̍��ڂ������Ă���B �w���x�h�G�`�`�x �@ �@ �w�g�D�� �{ �G �o�o �x �w�j�̐h�� �| �G �g�g �x �w���f�B�J���Y�� �{ �G �Q�Q �x �� ���������� �u�����́A�N�ł��d�������ׂ����v�Ɓw�d���̐��x���iAA�j�x�����҂��鏗���́A�j�ƑΓ��̏����ł̑g�D�������߁i�w�g�D���{�GPP�x�j�A�u�j�̎d���͐����̎�i���v�Ƃ����j�̎d���ςɂ��āA�u����͐h���j�̐������ł��ˁv�Ɠ���邱�Ƃɋ����������i�w�j�̐h���|�GHH�x�j�A�����đg�D�Ɛ����̃W�����}�̉����ɂ̓��f�B�J���ȕ��@�̑I���𐄑E����i�w���f�B�J���Y���{�G22�x�j�B �ޏ������́A�j�����Ƃ̊ԂɈӎ��I�ȋْ��W���������݁A�t�@�C�e�B���O�E�|�[�Y���Ƃ邱�ƂŁA�����炵����\�����悤�Ƃ��Ă���B�����Đ��ӋC�ȋ������Ӑ}�I�ȃ|�[�Y�Ƃ��Ă݂��邱�ƂŁA�j�����Ƃ̊ԂɐV�����W�i�ÏL���W�I�j�����悤�Ƃ��Ă���B����������͂��ẴE�[�}�����u�����̎c���ł����Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ�����ۂ��F�Z���c��B���͂₱�̂悤�ȑΗ��E�ْ��Ƃ��������I�ȊW�Œj�̎d���ɒ��킷�邱�Ƃ́A����̋C�����炷��A����Ȃ������Ȃ��Ă��܂����悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B���łɏ��̎d���̐��x���͉ߋ��̈�u�̖��Ƃ��Ă��̂܂܉��ƂȂ��Ă��܂����R�[�h�Ȃ̂ł��낤���B���Ȃ��Ƃ��A�������̍��̋C���ł́u���x���ɂ͂̂�Ȃ��v�̂ł���B���������w����������x���݂���قƁA�j�����͂���₩�Ȋ���݂��A�܂������̏�������������������߂āA�u�܂�����Ȃ��Ƃ����Ă�́v�Ɖ��b�Ȋ������B ���C���X�g���[���́w�~�]�Ƃ��Ă̎d���i�~�]�h�GBB�j�x�ɂ���B����́A���̂悤�ȍ��ڂƋ����Ă���B �w�~�]�h�G�a�a�x �w�j�̐h�� �} �G �h �h �x �w�j�̐h�� �{ �G �i�i �x �w�U���q �} �G �O�W �x �w�U���q �{ �G �O�X �x �w��i�� �{ �G �O�P �x �w�킪�܂� �} �G �P�P �x �� �@ ���킢���� �@ �u�d���Ȃ�āA��肽���l���������̂�I�v�ƁA�~�]�Ƃ��Ă̎d�����l���Ă��鏗���́A�u�������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��j�̎d���͐h���v���Ƃɋ����������i�w�j�̐h���{�GJJ�x�Ɓw�j�̐h���}�GII�x�j�A�u������������ςł��ˁv�ƗD�������ӂ�܂��A���������̎d�������x������Ă��Ȃ����ƂɃz�b�Ƃ���B�ޏ������́A�d���͍D���Ȏ��ɂ��邱�Ƃ��K���A�Ɗm�M���Ă���B����Ȕޏ������́A�U���q�̐��E�ɋ���������B�\�ʓI�ɂ͐V�������ł��̎���������ƌÏL���j�Ə��̗����W�ɓ���A�キ�ėD�������������邱�Ƃɖ�������i�w�U���q�{�G09�x�Ɓw�U���q�}�G08�x�j�B�������P���Ɏキ�ėD�����������ł͂Ȃ��A����Ȃ�ɉ䂪�Ԃȃ|�[�Y���Ƃ邱�Ƃ��Y��Ă��Ȃ��i�w�킪�܂܁}�G11�x�j�B���̗D�����Ɖ䂪�Ԃ̓������A�j���ɂ�������V�����|�[�Y�Ȃ̂��낤�B����ɁA�ޏ��́A�ƂĂ��^�ʖڂŐ����D���ŁA�䖝���������Ċ撣�艮�ł���i�w��i���{�G01�x�j�B���������|�[�Y�Ƃ��Ăł��邪�A�ޏ������́��j�̘_�����i��i�I�ȉ��l�j�ɑf���ŏ]���ł���B �j���́A����ȏ������݂āA�w���킢���x��A������͂��ł���D�w����������x�ƑΏƓI�ɁA�w���킢����x�́A�j�̃n�[�g����������B���̊�́A�j�������v���Ă���ȏ�ɂ��������ł���B���킢���|�[�Y�ɂ́A�j�𑀂�ł�����B�j�͑������C���ł��Ă��A�{���͔ޏ��������j�����ɑ����Ă���Ƃ������ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B�����|�[�Y�����߂Ă������Ă̏��������A�w���킢����x�̕��������p�[�g�i�[�ł���B �id�j���߃R�[�h2�F �h���������Ȋ�h �� �h�ނ��Ȋ�h

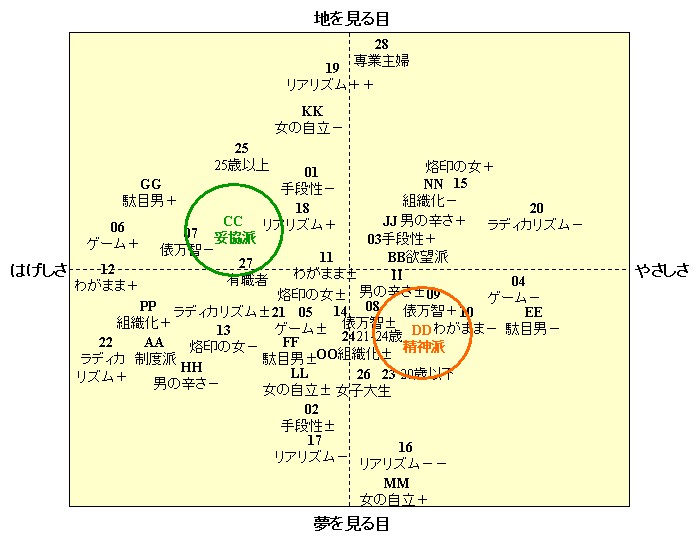

�u��������������Ύd���ɐ����b��͂����ċ��߂Ȃ��v�Ƃ����w�Ë��h�GCC�x�́A���̍��ڂƋ�����B �w�Ë��h�GCC�x �@ �@ �@ �w�U���q �| �G �O�V �x �w�L�E�� �@ �G �Q�V �x �� �@ ���������Ȋ� �@ �w�Ë��h�x�ɋ���������̂̓��[�L���O�E�[�}���i�w�L�E�ҁG27�x�j�ł���B�����Ĕޏ������́A�U���q�̐��E�ɋ���ɔ�������i�w�U���q�|�G07�x�j�B���q���[���h�ɖ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�ƁA�d���ɐ����b������߂邩���ɁA�u�d���͋����v�ƌv�Z��������D�悳��A���퐶�������Ȃ茻���I�ɂȂ��Ă���B���ꂪ���ۂɓ����Ă��鏗�������̌����̎p�ł���B�����ł͒j�����ɍ������Ďd�������Ă��鏗�������̃V�r�A�Ȍ���������ł���B�t���[�A���o�C�^�[�Ȃǂ̐V�����C���[�W����s���Ă��A���A���ȃ��[�L���O�E�[�}���́A����ł͊����̒j�炵���̋����̑O�ɂւ炢�}�����A�����ł͐�Ǝ�w�ɒʂ������ꂽ���A���e�B�ɐ��܂�A�ɂ�������炸���������̎�蕪�����͊m�ۂ��悤�ƁA�K���ɓ����Ă���B�������Ƃ����Ղ������Ƃł͂Ȃ����������͓`����Ă���B�ޏ������ɂ́w���������Ȋ�x���������Ă���B�j�̐��E�ŋ����Đ����Ă����ɂ́A���̒��x�̂������肵���헪���K�v�Ȃ̂��낤�B ����ɂ������āA�w�d���ɂ͐����b�オ�Ȃ������x�Ǝ咣����w���_�h�GDD�x�ɂ́A���̍��ڂ������Ă���B �w���_�h�G�c�c�x �w�j�̐h�� �} �G �h �h �x �w�킪�܂� �| �G �P�O �x �w�U���q �{ �G �O�X �x �w�U���q �} �G �O�W �x �w�Q�O�Έȉ� �G �Q�R �x �w���q�吶 �G �Q�U �x �� �@ �ނ��Ȋ� �@ �u�d���ɂ͐����b�オ�Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�Ƃ����d���ɂ��ăs���A�Ȑ��_�h�́A���̎d���Ɋ֘A���鍀�ڂɂ͂��܂苤���Ȃ��B����ɐh�����ċ����Ă���̂́w�j�̐h���}�GII�x���x�ł���B ���_�h��������̂́A�d�������s���炵�����������̂��̂ւ̋����t�ł���B���ꂪ���q���[���h�ւ̋����i�w�U���q�{�G09�^�}�G08�x�j�ł���A�܂��U���q�̂킪�܂܂Ȑ��E�ւ̋����������i�w�킪�܂܁|�G10�x�j�ł���B�j�Ə��̊W�ɂ��ẮA�ǂ��܂ł��ア���炵���ɂ������A���ꂪ���炵�����������A�Ƒf���ɐM����|�[�Y���Ƃ��Ă���B�����ɂ́A�w�T���_�L�O���x���Ȃ��x�X�g�Z���[�ɂȂ������A���[���ɐ����ł��鋤���̍\�����݂���B�����Ƃ��u�킪�܂܁v���U���q�̍�i�̈ꕔ�ł��邩��A�̐l�U���q�������`���i�h�コ�h�Ɓh�䂪�ԁh�j���ޏ��̓ǎ҂ɂ͂��܂藝������Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����^��͎c�邪�B���̂悤�Ȗ��q���[���h�w�̈�`�I�ȋ����́A���_�h�̋C������ɂ悭�\�����Ă���B �ޏ������́A�s���C�Ȃ�C�����t�ł���B�d���ɂ��Ắu�����b��̂���d���v�����Ŏx�����A�����炱���g�D�ɓ����s�K�Ȓj�����̎d���̐h���ɂ͂���Ȃ�̋����������A�����Ēj�Ə��̗����W�ł͐̂Ȃ���̌ÏL�����炵���̎ŋ��ɋ�����Ƃ����s���킢���āA�s���A�ŁA�������C�m�Z���g�t�ȋC�����ɂ��Ă���B���ꂪ�A�w20�Έȉ��G23�x�́w���q�吶�G26�x���������܂̎���̋C���ł���B�d���ɂ͐����\�オ��Ƒf���Ɋ������鐸�_�h�̋C���́A�d���̋�J��n�����̃��A���ȑ̌������t�̗V�тƂ��Ă��������ł����A���A���e�B�Ƃ��ė����ł���̂͗����̂悤�ȋ��\�I�Ȑ��E�ł����Ȃ��B������A�����ޏ������͕��C�ʼn����f�U��Ə����Ŗ��C�Ȋ���ւ��B���̂悤�Ȋ���A�����ł́w�ނ��Ȋ�x�ƌĂԁB �ie�j���߃R�[�h3�F �h������h �� �h���킢����h �� �h�₳������h

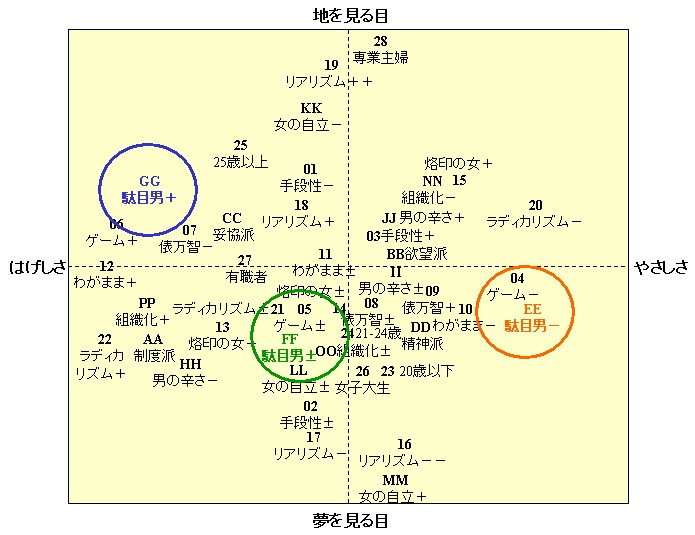

�w�ʖڒj�{�G�f�f�x �@ �w�Q�[�� �{ �G �O�U �x �� ������ �u�d���͐����̎�i���v�Ɠ�����j���A�߂܂��āu�ʖڂȒj���I�v�ƒe�N���邫�������i�w�ʖڒj+�GGG�x�j�́A��������w�Q�[���{�G06�x�ɋ�������B�ޏ��́A�j�����ɑR����|�[�Y��Y�ꂸ�A�j�Ƃ̃Q�[����삯�������y���ށB�d���Ƃ������A���ȏ�ł́s�����t�����Q�[����W�J���A�ӎ��̏�ł́s�Q�[���ɏ����ăr�b�O�ɂȂ�Ȃ���Αʖڂ��t�ƐM���Ă���B �@�j�����́A�����̎d���ɔ\�͂������ł��Ȃ���A�u�d���́A�Ƒ��݂̂�Ȃ�{�����߂ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�����̂��߂̎�i���v��������������Ȃ���A�ɂ�������炸���h���͂肽�����̂ł���B����Ȏア�j�̐S��𗝉�����f�U�肷��݂����A��C�ɒׂ��ɂ����邫�������́A�ǂ�ȏ�j�ɂ����Ă��A�j��M����悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A�u�D���Ώ������v�Ƃ����M�������ƂɁA�j�𑀂�Q�[���ɏ�M���X����B ���Ԃ�s�ޏ��̊�́A�����t�B �u����ς�ʖڂȒj�ƃ��b�e����\���Ă��A������x�͎d�l���Ȃ���Ȃ����v�ƕ]������w�ʖڒj�}�GFF�x�́A����7���ڂƋ�����B �w�ʖڒj�}�G�e�e�x �@ �@ �@ �w�g�D�� �} �G �n�n �x �w���̎��� �} �G �k�k �x �w�Q�[�� �} �G �O�T �x �w�U���q �} �G �O�W �x �w����̏� �} �G �P�S �x �w���f�B�J���Y�� �} �G �Q�P �x �w�Q�P�|�Q�S�� �G �Q�S �x �� �܂ǂ킷�� ����́A�i��l�̒j���炷��j�����l���Ă���̂������ς蕪����Ȃ���ł���A�����ޏ������݂͂�����w�܂ǂ킷��x�ƌĂԁB �ޏ������́A�d���ɂ���X�P�[���i�ʖڒj�^���̎����^�g�D���j�ɂ��āA�ϋɓI�Ɏx������킯�ł��Ȃ��A�����Ɏ�̓I�ɋ��ۂ��闧���N���ɂ���킯�ł��Ȃ��B�ޏ������́A�u�ǂ���ł��h�Ȃ��h���A���Ȃ��悤�ɁA�ǂ���ł��h����h�i�}�j�v�ƕ��C�ʼnR�����B�����Ƃ��R�ƌ��߂���̂͑�l�̒j�̘_���ł���A�ޏ������ɂ͂��̂悤�Ȉӎ��͂Ȃ��B�ޏ������͂����̂悤�Ɂu�j�̐l�̎d���͑�ς��Ǝv�����A�g�D�ɐ����邱�Ƃł����d���͂ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ��v�����A�ł����̎����ɂ�����Ȃ�ɋ�������́I�I�v�ƁA���`�I�ȁi�������炷��Ɓh��������h�̂悤�ȁj�������J��Ԃ��B �ޏ������ɂ͈ӎv����Ƃ������t�͂Ȃ��B�_�����߂āA����ړI�ɓ��B����܂ł̋ؓ������āA�Ō�ɂ͖ړI��B�����邽�߂Ɂs�I���Ƃ������f�t������A�Ƃ������z�͂Ȃ��B���ׂĂ̂��Ƃ���ʂɃp�b�Ƃ���߁A���U�C�N��ɂ��ׂĂ̈ʒu�����߁A�u��������ʂ��ł����v�Ɩ�������s�ҏW�̔��z�t�����邾���ł���B������A�ޏ������ɂ́A���_���I�Ȗ������͂��܂�����I�Ȍ��t�ł͂Ȃ��B �ޏ������́A�d�����肩�������ׂĂɂ킽���āA�s���`�I�ȃg���b�N�X�^�[�t�ł��낤�Ƃ���B����̏��̃C���[�W�▜�q���[���h�ɂ���Ȃ�Ɂi�}�j�R�~�b�g���Ă݂��A�j�̌��������悭�����u�i�j�ɂƂ��āj�s���̂悢���v���ȂƎv�킹�Ă����āA�����Ƀ��f�B�J���Y����Q�[�����o���قǂقǂɁi�}�j��������Ēj������k���オ�点��u�|�����v�̎ŋ�������B�L���[�g�ŁA�����̂悤�ŁA�j���������邱�Ƃ�{�\�I�ɒm���Ă��鏗�����A��l�̐��E�ɑ��ݓ��ꂽ����́w�Q�P����Q�S�x�Ƃ����N��Ȃ̂�����A�{���̑�l�����́h���Ȃ�Ȃ��h�B �ޏ������́s�܂ǂ킷��t�́A�G�C���A���̍����������s�v�c�Ȋ�ł���B�ޏ������́A�~�X�e���[���D���ŁA��߂��Ă��邱�Ƃ��������B ����ɂ������āA�u�ʖڒj�ƃ��b�e����\�邱�ƂȂ�āA�ł��Ȃ��v�Ɣ�������w�ʖڒj�|�GEE�x�́A����2�̍��ڂƋ�����B �w�ʖڒj�|�G�d�d�x �@ �@ �w�Q�[�� �| �G �O�S �x �w�킪�܂� �| �G �P�O �x �� �₳������ �ޏ������́A�ǂ��܂ł��D�����B�n���o�[�K�[�V���v�̐Ȃ𗧂悤�ɒj���̂Ă�悤�Ȃ܂˂͂��Ȃ����A�u�����ꂽ���ł����������Ȃ��v�Ȃ�ĉ䂪�Ԃ͂���Ȃ��B�������爤��������Ȃ���A������邱�Ƃ͂Ȃ��ƐM���Ă���B���R�A�l���̓Q�[�����Ȃ�Ďv��Ȃ����A�r�b�O�ɂȂ邱�Ƃ����ׂ₩�ȍK�����ɂ���B������A��������̎d����ʖڂ��Ȃ�Č����Ă�����Ȃ��B �ޏ������́A�w�₳������x������Ă݂���B�j�����������Ɏd������p�ɁA���ꂪ�ア�j����������t�̋�����ƕ������Ă��邩��A�ޏ������́s�j�̂��邳�A���\�Ȓj�̋Y���A�Ƒ��̂��߂Ƃ���������A�d�����瓦����ڋ��Ȑ������t�Ƃ��������b�e����\��Ȃ��B����ȑʖڂȒj�ł��邩�炱���A���͗D�����܂Ȃ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�ƐM���Ă���B �if�j���߃R�[�h4�F �h���܂���h �� �h�܂��߂Ȋ�h �� �h������ߊ�h

���̎�����M���I�Ɏx������w�i�w���̎����{�GMM�x�j�́A����1���ڂɋ���������B �w���̎����{�G�l�l�x �@ �@ �w���A���Y�� �|�| �G �P�U �x �� ���܂��� ���́A�d���Ŏ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�d�����ł��鏗�ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̗L�\���́A�������j���x�z�����������Ă���ÏL���r���[���N���e�B�b�N�ȑg�D�ł͂Ȃ��A���Љ�ɑ��������l�b�g���[�N�^�̎d����ŕ\�o�������̂ł���B �������鏗�́A�n�ʂ��l�����邽�߂ɑg�D�ɂ�������Z���ł͂Ȃ��A�s��肪���̂���d�������߂ăl�b�g���[�N�����Ȃ���Y�����镂�V���t�ł���B �������鏗�̓C���[�W�ł���B�܂��������邱�Ƃ��ł��鏭�������Ɏ��������C���[�W�ł���B�Ȃ��Ȃ�A�������鏗�ɋ����鍀�ڂ��w���A���Y���|�|�x�����������ł���B�������鏗�ɋ������鏗���́A�d���Ɛ����̌����I�ȃW�����}�����A���Ȃ��̂ƔF�����鎋���������Ȃ��B�ޏ������́A�u�d�����A�ƒ납�v�̑I�������ē�e��ǂ��E�C�������A�Ƒ��̂��߂ɋ]���ɂȂ邱�Ɓi�d����f�O�j�����₵�A�A�O�l�X�̐������ɐ����𑗂�A�ݑ�Ζ��̌`�ԂɐV�����d����̖�������B�ޏ������ɂ́A�����̏d���݂͂��Ȃ��B�u�����̏d�����݂Ă��܂�����A�����ł��Ȃ��ł͂Ȃ����v�Ƃ����v�����ǂ����ɐ���ł���̂��낤�B �ޏ������́A�s�������t�ł���B�w���܂���x�����Ă���B���̎����ɂ́A�����݂鎩�R����ł���A���͂���u�Â��I�v�Ɣ���Ă��A������������Ƃ��ł��鋭�����K�v�ł���B���܂���ɂ́A�Â����ƂɓO���閲�݂鎩�R�Ƌ��\�ɑς����鋭�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ���̎�����������x���҂��Ă���ꍇ�i�w���̎����}�GLL�x�j�A����͂��̂悤�ȍ��ڂƋ�����B �w���̎����}�G�k�k�x �@ �@ �w�g�D�� �} �G �n�n �x �w�ʖڒj �} �G �e�e �x �w��i�� �} �G �O�Q �x �w�Q�P�|�Q�S�� �G �Q�S �x �� �܂��߂Ȋ� ���قǂقǂ̏��̎������ɂ́A�d���֘A�ł́��قǂقǂ̑g�D�����Ɓ��قƂقǂ̑ʖڒj�̃��b�e�����������Ă���B���̎d���̌��������߂�E�C�����قǁA���̎����̎����ɂ͂܂�����������Ƃ��������͋������͂��ł���B���̂Ƃ��A�������u�����鏗���́A�Ë��Ƃ��đg�D���̋��������F����B�����ɂ͊Â���͂��͂���ł��A�����Ƃ̑Ë��_��T�����悤�Ƃ���w�܂��߂Ȋ�x���`���B�u���������̏��̎����v�Ƒ��݂ɕ⊮�������u���������̑g�D���v���o�����X���Ƃ��đI�������B�j�̑g�D�����e���錻����`�Ə��̃l�b�g���[�N�����̖�����闝�z��`�Ƃ̍����`�Ԃ��͍������B ���̖͍����x����̂��A�w��i���}�x�ł���B�u��i���{�v�������i�j�̘_�����ߑ�I�������j�ւ̈��ՂȌ}���i���܂�����ǂ��q�Ƃ��Ă̐U��܂��j�Ƃ����Ӗ������������A�u��i���|�v����������̐��߂�����i�����ǂ��q�Ȃ�Ă���Ă��Ȃ����I�j�Ƃ����Ӗ������̂ɂ������āA�u��i���}�v�͐^�ʖڂɌ����ϊv�ւ̈ӎv���c�����悤�Ƃ���B���܂��߂ɁA���܂āA�ނ��Ȃ����Ƃ����ߑ�h�̃G�[�g�X�w�̂قǂقǂ̃R�~�b�g�����g�́A�r���[���N���e�B�b�N�ȑg�D��ӓ|����l�b�g���[�N�^�̑g�D�ւ̈ڍs�𐳓�������d�v�ȃG�[�g�X�ł���B �ޏ��������A�j�̐��E�Ō����Ɏd��������悤�ȔN��i21�|24�j�ɂȂ������ɁA��i�I���l�ւ̂قǂقǂ̃R�~�b�g�����g�������āu���̎����Ƒg�D���̃W�����}�v���������悤�Ƃ���A�ޏ��́w�܂��߂Ȋ�x�ɂȂ炴������Ȃ��B���̎�������ŏI�点�邱�ƂȂ��A���̎����Ɍ����Ĉ���𒅎��ɓ��݂������Ƃ���A�N�ł��݂�Ȑ^�ʖڂȊ��n�炴������Ȃ��B�j�̐��E�ւ̂��Ȃ₩�Ȓ�R�̋L�����ɂ́A�������݂���w�܂��߂Ȋ�x�������Ƃ��������Ă���B ���̎����ɔ�����|���i�w���̎����|�GKK�x�j�Ƃ��A����͂��̍��ڂƋ�����B �w���̎����|�G�j�j�x �@ �@ �w���A���Y�� �{�{ �G �P�X �x �� ������ߊ� ����́A�u���܂���v�ƑΏƓI�ł���B���̎��������ۂ��邱�Ƃ́A�d���Ɛ����̃W�����}�̉������u�����̏d����m��I�v�̈ꌾ�ɂ���āA�d������������邱�ƂȂ̂ł���B �����ɂ́A��Ƃ̔��z���F�Z���c���Ă���B�u�O�̂��Ƃ͒j�ɔC��������B���͉ƒ����������Ǝ�肳����������B��������ȏ�̖]�݂����ɏo������A�ƒ됶���͕��邾���ł���B�N�����䖝���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���ꂪ��l�̏��̕��ʂƂ������̂��v�Ƃ������ƂȂ̂��낤�B���̎����̖�������������ʏL�������ɂ́A�d���߂��鐶�������ɐZ�肫�邱�ƂŌ���𐳓�������Ȃ��݂���A�Ƃ����邩������Ȃ��B ���̎����Ɛ����̃��A���e�B�������閵���́A�����ɂƂ��ē��݊G�ł���B�ƒ�̃��A���e�B���ɂ��鏗�����́A���̎����Ƃ����L�[���[�h�ɂ͈ٗl�Ȃ܂ł̔�����\�����A�d���ɖ������悤�Ƃ���Â��������͉ƒ됶���̍����ɐZ�肫�鏗�������Ɍ����������B�������ƕ��ʏL��������ɂ́A�ǂ��܂ł����Ă������H���͂��肦�Ȃ��B��������ɂ́A�����̃R�[�h�C�ɐM����q�����݂��f����������̂ɁA������̊�ɂ́A�����̏d�����ɑς���ɂ͒��߂����Ȃ��Ƃ������O���Ƌ�����������B������A�����ł́w������ߊ�x�ƌĂԁB �i���j���߃R�[�h5�F �h���������h �� �h�͂肫���h �� �h���ނ���h �g�D���́A���̂悤��3�̊��n��B

�g�D�����ϋɓI�Ɏx������Ă���ꍇ�i�w�g�D���{�GPP�x�j�A����͂��̂悤�ȍ��ڂƋ�����B �w�g�D���{�G�o�o�x �@ �@ �w���x�h �@ �G �`�` �x �w�킪�܂� �{ �G �P�Q �x �� ��������� �����ł̏����́A�j���ƑΓ��ɐ�����ɂ͂ǂ�����悢���A���̂��߂̐헪�͉����A���l����B�܂��j���ƒ��荇���ɂ́A�j�̑g�D�ɏ[���R�~�b�g���Ă����C�������K�v�ł���A�d�������x���̎����ōl���Ȃ��ƁA�j�̒��Ԃɂ͓���Ȃ��Ɛ^���ɔY�ށB�����Ďd���ȊO�̏ꏊ�ł��A���Ƃ��Η����̂悤�ȏȂ�A���܂܂ł̏펯�̂悤�Ɏ�X��������������̂ł͂Ȃ��A�����̋�������������Ȃ�ǂ��܂ł��䂪�Ԃ�ʂ������������Ȃ��Ƃ����Ȃ��A�������Ȃ��Ɓu�j���r�߂��Ă��܂��A�j�̓s���̗ǂ��悤�ɂ�������Ă��܂��v�Ƃ�����@���������Ă���B������A�ޏ��́w���������x���ӎ����Č�����B �u���Ȃ��Ɉ����ꂽ�����ǁA�킽���͈��������Ȃ��v�Ƃ��u�n���o�[�K�[�V���b�v�̐Ȃ𗧂悤�ɒj���̂Ă�v�Ƃ����V����������̃|�[�Y�ɂ́A�V�N�ȋ���������B�����Ƃ�������Ӗ��ł͔��ɕێ�I�ȋ�ԂŁA�U���q���ǂ��̕��ʂ̐l������ȑ�_�ȃ|�[�Y���Ƃ�Ƃ�����A�j�����͘T�����Ȃ�����W�F���_�[�����Γ��̊��o�����߂Ď����������Ė��키���Ƃ��낤�B�j�������āu�����߂�Ȃ��B���ꂩ��{���̗������n�܂�v�Ǝv����������Ȃ��B �قǂقǂ̑g�D���i�w�g�D���}�G00�x�j�́A���̍��ڂƋ����Ă���B �w�g�D���}�G�n�n�x �w���̎��� �} �G �k�k �x �w�ʖڒj �} �G �e�e �x �w��i�� �} �G �O�Q �x �w�Q�[�� �} �G �O�T �x �w����̏� �} �G �P�S �x �w���f�C�J���Y�� �} �G �Q�P �x �w�Q�P�|�Q�S�� �G �Q�S �x �w���q�吶 �G �Q�U �x �� �͂肫��� �ْ��Ƃ��̉����ւ̓w�͂��J��Ԃ���A�u�قǂقǂ̒��ɐ����v���݂���B �d���ɂ��ẮA�j�̑g�D���Ə��̎����i�l�b�g���[�N�j���Ԃ���A�g�D�Ŋ撣��j����ʖڒj�Ǝw�e���邱�Ƃɂ����Əꏊ���I��A���鎞�͌������A���鎞�͗D�����]������Ă���B���݂ɑg�D�ƃl�b�g���[�N�̊Ԃ�h���C������ɂ���Ă���B �����ɂ��ẮA���鎞�̓Q�[�����o�̔����ƃ��f�B�J���Y���w�̐M���_�ȍs�������N����A���������鎞�ɂ́�����̏����ɂ��z�����đS���펯�I�ȏ��������邱�Ƃ�����B�܂����鎞�͐^�ʖڂŌv��I�ŖړI�u���̃��_���ȏ����ɂ��ϖe����B �ޏ������́A������Ă���B�ޏ������́A�g�D�Ɖƒ�̊Ԃْ̋���n�����郁�f�B�A�ɂȂ�悤�ɁA��������ŗ��`�I�ȉ��Z������B�ޏ������ɂ́A�d���Ɛ����������ɗ��������邩���e�[�}�ł���B����ł͂܂��������Ă��Ȃ��i�������q�����Ȃ��I�j���Ƃ��炭�鐶���̋C�y���ɂ���āA�����ł͒j�̎d���̐��E�ɑ�������������قǐ[���肵�Ă��Ȃ��C�y������A�ޏ������͎d���Ɛ����̗����������\�������������z�_�Ƃ��ăN�G�X�g����B���̋C�y���ƒ�������C���ɂ����A�u�d���Ɖƒ�v�̃W�����}�Ƃ����i��l�ɂƂ��Ắj�i���̉ۑ����C�ɃN���A����g���b�N�i�d�����I�����ĉƒ���I�j���B����Ă���̂�������Ȃ��B���Ƃ������Ƃ��̌��z���Ƃ��Ă��A�����ł̗��`�I�Ȑ��E�̎����ɒ����p�ɂ́A���̎�������߂���l���炷��Ζ��͓I�ȉ��������|�I�ȗ͂Ŕ����Ă���B������A�s�قǂقǂ̐��E�t�ɂ͉����q�������Ȃ�B����Ȕޏ���������������w�͂肫���x�ƌĂԁB �g�D�������ۂ����ꍇ�i�w�g�D����GNN�x�j�A����͂��̍��ڂƋ�����B �w�g�D���|�G�m�m�x �@ �@ �w�j�̐h�� �{ �G �i�i �x �w����̏� �{ �G �P�T �x �� ���ނ��� �g�D���ɔ����邱�Ƃ��A�j�̐��E�ւ̔��t���Ӗ�������̂ł͂Ȃ��A�S�����̋t�Œj�̐��E�Ɍ}�����邱�Ƃł��邱�Ƃ��A���j�̐h�����ւ̗����Ɓ�����̏����ւ̋������番����B�܂�g�D���ɔ�����Ӗ��́A�u���͒j�̐��E�ɗ��������Ă͂����Ȃ��A���ɂ͏��ɑ��������̈悪����̂�����A�����ɗ��܂�����̂��A�����킫�܂���v�Ƃ������Ƃł���B�Ƃ��Ɂ�����̏����Ƃ̊Ԃɂ͋������W���݂���B�����ł́A�����j�̂悤�ȐU�镑�������邱�Ƃ̓^�u�[�ł���B�g�D�̒��ł͒j�ƑΓ��ɒ��荇�����Ƃ���L�����A�E�E�[�}������ԂԂ�������������̂����g�ݖ��܂ŁA�j�̘_���݊O�������͂��ׂāu�����Ȃ��I�v������̏��̃��b�e�����\����B�ƒ�ɂ����Ă��A�v�����ĂȂ��ȁA�ƂɎd���Ȃ��ŁA��l�������w�́u�����Ȃ��I�v������̏��̃��b�e�����\���A�u�������v�Ƌ��e�����B �j�̐��E�Ə��̐��E���A���̋��E�����Ɏ��A�������j�̐��E�����̐��E�����D�悳��鐨�͓I�ȊW�������Ƃ���̂��A���炵���������Ȃ̂ł���B�����ł́u�j�͈̂��A�����ď��͎ア�v�Ƃ����s�͂ƊÂ��t�̖��肪�������Ă���B �ޏ������͂����낢�Ă���B�낭���ƂŒj�����A�j�̋C�����������荂�g�����邱�ƂŁA���̂��ŐÂ��ɂ������ގ����̎ア�n�ʂ̈��S���m�ۂ���B����͓`���I�ȏ����݂��鍂�x�ȕېg�̃e�N�j�b�N�ł���B����̏��̃��b�e�����\���邱�Ƃ�T�d�ɉ�����邱�ƂŁA�j���ɒ�����s�����|�[�Y���݂��A���̌��Ԃ�ɔ�̖����t���A����̈��J���Ȃ��̂ɂ���B����ȏ������݂���̂́w���ނ���x�ł���B�낢���炩��A��������Ă���̂��A�܂𗬂��Ă���̂��A�j�ɂ͕�����Ȃ��B�j�́A�����C�����悳�����ɁA�ӂ肩����A�ォ�炤���Ă��鏗���̏]�����ɖ������邾���ł���B

�w����������x�w���킢����x �E�E�E �s���x�h�|�~�]�h�t �w���������Ȋ�x�w�ނ��Ȋ�x �E�E�E �s�Ë��h�|���_�h�t �w������x�w�܂ǂ킷��x�w�₳������x �E�E�E �s�ʖڒj�{�^�}�^�|�t �w���܂���x�w�܂��߂Ȋ�x�w������ߊ�x �E�E�E �s���̎����{�^�}�^�|�t �w���������x�w�͂肫���x�w���ނ���x �E�E�E �s�g�D���{�^�}�^�|�t�@ ���ꂼ��̊�́A�Η�������A��������A�Z�������肷��B�ǂ̊�������ɂ���āA���ЂƂ�ЂƂ�̎p�͈قȂ�͂��ł���B��������̊�ɂ������l�����āA�������̊�������Ă��Ȃ��ƕs���Ȑl������B���n������ځ��𒆐S�Ɋ�n��ɗ�ސl�����āA���Ɂ���������ځ����ɂ��Ċ��n��l������B�܂����͂����������헪�I�ɂ͏d�v���Ɣ��f���ċ������̊��n�낤�Ƃ���l�����āA�ΏƓI�Ɂ��₳�������ɓ���A�|�[�Y�Ƃ��Ă̊�n��Ɍ����Ȑl������B �ih�j���߃R�[�h6�F ���̒Z������ꐶ �������́A13�̊�����B�܂��N��̎��_����A�ǂ̂悤�Ȋ�n�肪�Ȃ���Ă��邩�A�͂���ǂ���ƁA���̂悤�ɂȂ�B

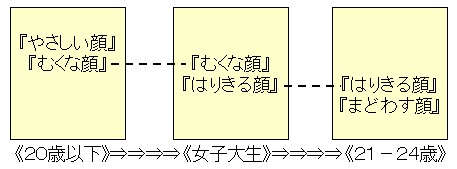

���P���Q�O�Έȉ��̊� 20�Έȉ��̏�����������́A����6�̓^�ł���B �w�₳������x �w�ނ��Ȋ�x �w���킢����x �w�܂ǂ킷��x �w�͂肫���x �w�܂��߂Ȋ�x ���̔N��K�w�̓����́A����3�_�ł���B �P�D �w�ނ��Ȋ�x�������Ƃ���ɂ���Ă��� �Q�D �w�₳������x�́A���̔N��K�w�ɌŗL�Ȋ�ł��� �R�D �U�̊�������Ă���A���̐��͍ő�ł��� �ޏ��́A�����Łs���C�Ȋ�t����{�ɁA�s�D������t�����ʉ��헪�̍ŏd�v��p�ƈʒu�Â��A�s�����t�Ɓs�^�ʖڂ��t�Ɓs�����t�̃|�[�Y�����̏�̕��͋C�ɍ����悤�ɐT�d�ɔz�u���A����Ɏ�t�قł͂����Ă�����Ȃ�́s�f�킵�t�̃e�N�j�b�N�����}�X�^�[���āA�������w�C�����x�Ƃ��Ă������Ă���B �ޏ��́A�C�m�Z���g�ȋC�����ł���B���m�ȃ|���V�[������킯�ł͂Ȃ��B�^�͋���ۂŁA���̎��̋C���Ɏ��������F���h���邾���ł���B���鎞�͉������A���鎞�͐^�ʖڂȂӂ�����A���鎞�͒���薺�̑�{�ɖ����ɂȂ�B�C�m�Z���g�ȓ����F�́A���܂��܂ȐF���d�˂��ċP���B�Ȃ��ł��ޏ��炵���̂́u�₳�����v�̉��Z�ł���B�܂�20�ɂ��Ȃ��Ă��Ȃ��C�y�����炩�A�u�₳�����v����������݂���ŋ������Ă��A�����ɂȂ�Ȃ��B���ꂪ���R�̂Ȃ�h�Ȃȁh�I�ȗD�����ł��낤���A���ꂪ�헪�_�Ƃ��Ă̎ŋ��Ȃ�hHANAKO�h�I�ȋ����ł���B�D�����̃J�[�h�͔ޏ��̃W���[�J�[�ł���B ���Q���Q�P�|�Q�S�̊� ���̔N��K�w���݂����́A���̂Ƃ���ł���B �w�ނ��Ȋ�x �w���킢����x �w�܂ǂ킷��x �w�͂肫���x �w�܂��߂Ȋ�x ���̔N��K�w�̓����́A����2�_�ł���B �P�D �����Ƃ�����������́A�w�͂肫���x�ł��� �Q�D �w�܂ǂ킷��x�́A�w�͂肫���x�ƗZ�����āA�ޏ��炵����n�� 21����24�̏����́A�����u�D�����v�̃J�[�h��������Ă���B�D�����ʼn��������قǐ��Ԃ͊Â��͂Ȃ��ƌo�������̂��A�ޏ������͂��̃J�[�h���L���̃{�b�N�X�ɂ��܂����܂܂Ŏg�����Ƃ͂��Ȃ��B�u�����q���i�����j�ł͂Ȃ��̂�����A���܂ł��D�����̃g���b�N�ɗ����Ă���킯�ɂ͂����Ȃ��v�Ƃł������̂��낤�B�ޏ������͐��������B ���ܔޏ������́s�����t�n�߂��B�ْ��ƑË��̘A���̒��ŁA���������\�ŁA����������Ȃ̂��A������悤�ɂȂ������A�g�D�ɐ����邱�Ƃ̌�����m��A�����ɂǂ��܂ŏ��̎��������߂Ċ撣�邱�Ƃ��ł��邩�����m�����B�����ās�^�ʖځt�ɐ����邱�Ƃ̑����������悤�ɂȂ����B�D���������^�ʖڂ��̕�����ȃJ�[�h�ł��邱�Ƃ𐢊Ԃɏo�邱�ƂŒm�����B�Љ��l�Ƃ��Ă̐U�镑�������߂Ă���قǁA�^�ʖڂȃ|�[�Y�͏����̃e�N�j�b�N�Ƃ��Ă��s���Ȃ̂ł���B �������s�f�킷��t�́A�^�ʖڂȊ�ȏ�ɏd�v�ȕ���ł���B�Љ�̕��������Ȃ�قǁA����ɐ��������Ȃ����߂ɂ��A�����|�M����͂������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��Ƃ����������ޏ������͖��킸�s�f�킷��t���}�X�^�[����B���肪�j���Ȃ�A�����ɂ����Q�[�������Ȃ���Α��ł��邵�A����������e�N�j�b�N����������Ȃ��Ƌt�ɑ���̌����Ȃ�ɂȂ��Ă��܂��Ƃ����Q�[���I��@������A�ޏ������͘f�킵�̐�p���_�ɓW�J����B�����Ƃ�HANAKO�I�ȃQ�[�����W�J�����̂��A���̊�ł���B ���R���Q�T�Έȏ�̊� ���̔N��K�w���݂����́A������ł���B �w������ߊ�x ���̔N��K�w�̓����́A����2�_�ł���B �P�D �Q�T���z���������Ɏ������̂́A�w������ߊ�x�����ł��� �Q�D �N��Q�T���z����ƁA�����̊�͉�ꉻ���� 25���z����ƁA�����͂��܂܂łƂ͑S���قȂ�������݂��n�߂�B������Ă�������A�f�킷�悤�Ȗ��f�I�Ȋ�������āA�s���ߊ�t�Ɉ�C�ɕϊ�����Ă��܂��B�����̐������܂�ɂ��d���̂�������̂��A�ޏ��ɂ͌����̑O�ɑË�����p�����݂��Ȃ��B������̋~���́A���h�ł���������A�w������x�Ɓw���������Ȋ�x���݂��悤�Ƃ���ӗ~�������ɂ݂��邱�Ƃł���B����������������ȏ��̃C���[�W�������邾���ɏI���댯��������A�ޏ������Ƃ��Ă͂��܂茩�������Ȃ���ł͂���悤���B 25��������ƁA�ޏ������̊炪��Ɏ��ʂ���Ă���B�݂�ȓ����悤�Ȋ���݂���悤�ɂȂ�B���������̊�́A���̎������^���A�u����ȊÂ�������ɂ͋������S���Ȃ��v�Ɠ˂����˂���߂̕\��ɂ����Ȃ��B���ŋ߂܂ŖL���ȕ\������Ă����̂ɁA���͂������̖ʉe�͂ǂ��ɂ��Ȃ��B���ɂƂ��āA����قnj����͏d�����̂��B ���Ƀx�C�V�b�N���[���̎��_����A���́E��ǂ�����ƁA���̂悤�ɂȂ�B

���S�����q�吶�̊� ���q�吶�́A���̂悤�Ȋ���݂���B �w�ނ��Ȋ�x �w���킢����x �w�܂ǂ킷��x �w�͂肫���x �w�܂��߂Ȋ�x �����ł̓����́A����2�_�ł���B �P�D �w�ނ��Ȋ�x�Ɓw�͂肫���x�̂Q�̊j������ł��� �Q�D �w�ނ��Ȋ�x�Ɓw�͂肫���x�͋����āA���q�吶�炵�����n�� ���q�吶�́A�N��K�w�́u�Q�O�Έȉ��v�Ɓu�Q�P�|�Q�S�v�̒��Ԍ`�ԂƂ��Ă̊�����B�i������q�吶��2�̔N��K�w�̑��a�I�`�ԂƂ��Ă̊�ł�����B���̈Ӗ��ł́A���q�吶�͏�L2�̔N��K�w�̓����������������̂Ɖ��߂���悢�j�B

���Ԍ`�ԂƂ��Ă̏��q�吶�́A����ł́��D�������̃J�[�h��������Ȃ���s�ނ��Ȋ�t���ɂ��A�����ł́��f�킷������̎g�p�����ނ����Ȃ���s�͂肫���t���݂��Ă���B�ޏ��́A�ނ��Ȋ�ƒ�������������Ȃ���A�y�������Ȗ������������Ă���B20�Έȉ��̏������܂������炵�����������c�����D�����ɂ������A21����24�̏����ɂȂ�ƁA��������Ȗ�����͂ł��Ȃ��Ƒ�l�̖��f�I�ȉ��Y�ɖ����������n�߂�̂ɂ������āA���̒��ԓI�Ȉڍs�`�ԂƂ��Ă̏��q�吶�́A�����̖����̂ĂĂ��܂����f�I�ȑ�l�ɂ͂Ȃ肫��Ȃ��Ƃ���ŁA�u���������茳�C�ȃ|�[�Y�ł��݂��Ă������v�ƃC�m�Z���g�Ȋ撣����݂���B�ޏ��́s���C�ȋC���t���D�݂ł���B���X���L�E�҂̊� �����Ă��鏗���́A����2�̊�����B �w���������Ȋ�x �w�܂ǂ킷��x �����ł̓����́A����2�_�ł���B �P�D �L�E�҂Ɏ�������́A�w���������Ȋ�x�ł��� �Q�D �d�������ƁA����������������ɕς�� �����̎d���ɂ����鏗���Ƃ��Ȃ�ƁA���͂⏗�q�吶�̂悤�ȋC�y�ȋC���ł͂����Ȃ��̂��낤�B���܂ł̊����������ƕς�茵�����Ȃ�B���q�吶�̎��́A�u�d���ɂ͐����b�オ�Ȃ���I�v�ƍl���Ă����̂ɁA�d��������悤�ɂȂ�ƁA����Ȗ��͈�C�ɐ�����сA�u�d���́A��͂肨���ˁI�v�Ɓs���������Ȋ�t������悤�ɂȂ�B�ޏ��ɂƂ��ās�Ë��Ƌ삯�����t���d�v�ȃe�N�j�b�N�ɂȂ�A�����ɒj�����ɕ����Ȃ��ł����邩�A���d�v�Ȑ����e�[�}�ɂȂ�B�d���ł��A�����ł��A���܂܂ł̂悤�ȊÂ��p���ł͂���Ă͂����Ȃ��ƌ�����ޏ��́A�������ڂ��Œj����]�肷��悤�ɂȂ�B ���̂��߂ɂ��܂܂ŏ��L���Ă����������̊���������悤�ɂȂ�B�s�f�킷��t�����͑�ɂƂ��Ă������A����ȊO�̏��̎q�炵����A�Ƃ��ɖ��C�Ȋ�Ƃ��D������Ƃ͉����A�����������̃C���[�W�m�ɂ��悤�Ƃ���B���������̃N���A�[�ȃC���[�W�n��́A����Ӗ��ł͂��܂܂ł̑��l�Ńt�@�W�[�Ȋ����萮���I�Ȋ�ɂ���ē������邱�Ƃł�����A���̂�����ł̓A�C�f���e�B�e�B�i���̕\���Ƃ��āh�������h�j�ɂ�����邱�Ƃł���B���̂悤�ȕ������������ɂƂ��Ė]�܂������ƂȂ̂��A�^�₪�Ȃ����Ƃ��Ȃ��B����ł͂��܂܂ł̒j�������߂Ă������Ƃ��悤�ɂȂ����Ă��邾���ł͂Ȃ����A�Ƃ����]���ɂȂ邱�Ƃ͔������Ȃ��B�V�������������̃C���[�W�����������\�������̂悤�Ȋ�ɓq���邱�Ƃ͖����ł���B���̈Ӗ��ł́A�펯�I�ȗL�E�҂̌������f���o����Ă��邾���ł���B ���T����Ǝ�w�̊� ��Ǝ�w�ɂ́A��������̊炵���Ȃ��B �w������ߊ�x ���̓����́A����2�_�ł���B �P�D ��Ǝ�w�Ɏ�������́A�w������ߊ�x�����ł��� �Q�D ��Ǝ�w�̖����́A�����̏d�ׂ�w�������ނ��Ƃł��� �������ĉƂɓ����������̊�́A�s��������t�́s������ߊ�t�Ɏ��ʂ��Ă����B���߂���́A���̌����I�Ȑl���̏I���_�ł���B��Ǝ�w�ɂ́A�����̏d������������Ȃ��Ƃł���B�����Ă��ꂪ�����𐳓�������ő�̍����ɂȂ��Ă���B�̂͂��낢��ȗ��z������Ă����ޏ����A�q����w�����������̐��̑O�ɁA���ׂĂ̂��Ƃ��ӂ���Ԃ��܂������ƌ��߂邾���ł���B�u�����́A����ȂɊÂ��Ȃ��v�Ƃ��������������炭�鎩�M�́A���ĊÂ����������������̉ߋ��̌��e���ӂ��낤�Ƃ���A������̌��e�Ȃ̂ł͂Ȃ����A�Ǝv����قǂł���B�ł��ޏ������́A���ꂪ�^�̃��A���e�B���Ƃ����ď��낤�Ƃ͂��Ȃ��B�����ɂ����A������\���ł���x�����Ȃ��Ƃ��A���ߊ�ɌŎ�����������Ȃ��ޏ������̌����ɂ́A��͂�F�߂�������Ȃ����̂�����B���������̊�ɂ́A���̋�J�b�����܂��ɔ��k�ɂȂ邵���Ȃ��n����������ł���Ƃ͂����Ȃ��̂��B�����h������_�b�h�͏I��ɂ������̂ɁA�����E�����E�q���̃Z�b�g�Ƃ����w������Ǝ�w�Ƃ��������́A����Ȑ_�b���܂���ɗi�삵�Ă���B���̕��������Ɣߌ����Ǝv���̂����A�ޏ������́u�ǂ����悤���Ȃ�����Ȃ��I�v�ƊJ������A�j�Ƒ��̌��z�Ɏ�������B ��Ǝ�w�̊�ɂ́A��������̋�J��ᰂ��ɂ܂������Ղ̂悤�ɂ݂���B���̎����ɂ͌����������������A�j�̑g�D�ɂ͗������邱�Ƃ������̂悤�ɖ��S���A�����ď��̓������E���������ɂ�����̏��̃��b�e����\���Ė����Ɋ�ԁB�ޏ��́A�q���̐����ƕv�̏o���ɓq���A�ƒ�Ƃ����k�ɕ�������A��w�ƍȂƕ�e�Ɖł̖����Ɍ����ɗ�ށB��ނ��Ƃ��F��ł����邩�̂悤�ɁA�ޏ��͊j�Ƒ��̎��_�̖��߂�فX�Ɖʂ����B �N��ƃy�C�V�b�N���[�����s�A���I�Ȏ��_�t�Œ��߂�ƁA���̂悤�ȗ��ꂪ�݂���B������w���̒Z������ꐶ�x�ƌĂԁB ���P�� �Q�O�Έȉ� �F �D���� ���C�� ���� �f�킷 ����� �^�ʖ� �@ �� ���Q�� ���q�吶 �F �@ ���C�� ���� �f�킷 ����� �^�ʖ� �@ �� ���R�� �Q�P�|�Q�S�� �F �@ ���C�� ���� �f�킷 ����� �^�ʖ� �@ �� ���S�� �L�E�� �F �@ �@ �@ �f�킷 �@ �@ �������� �� ���T�� �Q�T�Έȏ� �F ���@�� �@ �@ �@ �@ �@ �@ �� ���U�� ��Ǝ�w �F ���@�� �@ �@ �@ �@ �@ �@ ���̂悤�ȗ���́A�����̕��ϓI�ȃ��C�t�R�[�X�A�܂�w�\�������ꂽ�����ߒ��x�ł���B�����́A�s�D�����Ė��C�Ȋ�t�����������̍������c��������X�^�[�g���A�D������������Ă��s���C�ȃC���[�W�͑�ɂ��Ȃ��璣����t���������C�y�Ō��C�ȏ��q�吶�ɕϖe���A������20���߂��邱�납��A��l�̏��炵���ɖڊo�߁A���܂܂ł̂悤�Ɂs�����Ȃ�����A�ǂ����Řf�킷��t��n�鎩�����ӎ�����悤�ɂȂ�B�ł������܂ł͊w���Ƃ����C�y�Ŏ��R�Ȑg�䂦�ɂ��A�ޏ������͂��܂��܂Ȋ��n��A���̏�Ɏ����������Y�����Â���B���鎞�͖��f�I�ɁA���鎞�̓C�m�Z���g�ȋC���ŁA���鎞�͊撣��̃|�[�Y���݂����A��l�͂��̕ϖe�̑��l���Ƒ��x�ɂ������R�Ƃ������ł���B��Ԕ��������Ƃ́A���̂悤�ȐU�镑�����ł��鎞�Ȃ̂ł��낤�B �L�E�҂̖��������悤�ɂȂ�ƁA�����͑傫�ȃJ�[�u���n�߂�B�����I�œ����I�Ȏ���ɖڊo�߁A�j���Ƃ̗͂̋������ӎ�����悤�ɂȂ邽�߂��A������������Ȃ�A�]�T����⎸���n�߂�B���ꂪ�s��̐��̏k���t�ł���A�s�f�킵�̃e�N�j�b�N����g���Ȃ��琶���邵�������Ȋ�t�̒a���ł���B���ꂪ�u��l�ɂȂ�v�Ƃ������Ƃł���B���ł���ȏ�ɁA������l�ɂȂ��Ēj���ƈꏏ�Ɏd�������Ȃ���A�Ƃ����ł肩��A�ޏ������͂��܂܂ł̑��l�Ńt�@�W�[�Ȋ���v����悭�p������B�u���������ł͂Ȃ�����v�Ƃ������ȕٖ��̂��ƂŁA�����̑�l�̐��E�ɑË����n�߂�B �����n�߂�3�A4�N�������A�ޏ�������25��������悤�ɂȂ�ƁA�s�g�D���̒��蕨�������j�̕ǁt�������Ɍ����������̂ł��邩�A���������Ă���B�˔j������A���z���邱�Ƃ���]�I�Ȃ܂łɖ��d�ȍs�ׂł��邱�Ƃ������������Ēm�炳���ƁA�А��̂悩�����ޏ��������u��������������A�d�����Ă��Č���������������A�������ĉƒ�ɂ͂�������K�����ȁv�Ǝv���߂�悤�ɂȂ�B����ƁA���̎����Ƃ�������̓I�ȏ����̃C���[�W�����߂郁�b�Z�[�W���}�ɔn���炵�����̂Ɍ��������A�����ň�C�ɓ]�����Ȃ����B���̎��̎��Ȑ������̍����́u�����͏d�����v�ł���B���̌��t�̑O�ł́A���ׂĂ̕ϊv�ւ̈ӎv�ƍs�ׂ͈Ӗ��������B�������25���́A�����̕ς��ڂł���ȏ�ɁA���̐������̕ς��ڂł���B�ޏ��́s���ߊ�t�ɂȂ�B �����ď��́A���������B�����B���������ׂ��Ƃ���ɓ������āA���͍K���̌��z���܂������n�߂�B��Ǝ�w�̖����́A�S�[�����B�����ƌ����Ԃ�10�N�ł������B���܂��܂Ȋ炪���������ŁA�s���ߊ炾�����x���ɐ�Ǝ�w�̎ŋ��t�𑱂���o�傾�B�j�Ƒ��̌��z���ێ�����邩����A���̒��Ŕޏ��͈��S���Đ�Ǝ�w�̉��Z�ɖ�����������B�O�ł͊j�Ƒ��̊�@�����ԗ��������r��Ă���̂ɁA�ޏ��͉Ƃ̒��𐴌��ɂ������Y��ɂ��邱�ƂɌ����ł���B �������āA�O�Ŋ撣���ē����v�i��l�^���j�ƉƂ�����w�i�ȁ^��j�Ƃ������������Ɠ����̊j�Ƒ��V�X�e���́A�ێ������B�ӂ�ӂ炵�Ă����ޏ��������A�����Ƃ����V����ʉ߂��邱�Ƃŋߑ�̋@�\�i���g�D�Ɗj�Ƒ����̕����Ɠ������J�j�Y���j�ɂ�������Ǝ����Ă����B �w���ꂪ�K�����I�x�ƐM���Ȃ���A�s���ߊ�ɂȂ��Ă��鎩���t�ɋC�Â��Ă���̂��A����͕�����Ȃ��B �i���j���߃R�[�h7�F �Y���Y���̃_�C�i�~�Y�� �펯�I�ȏ��̓��i�\�������ꂽ�����ߒ��j�ɏ��Ȃ��炪����������B���̉��߂����悤�B

���s�Õ��Ȋ�t �ŏ��ɁA�w���ނ���x������B����́A���Ă̏��̓��ɂ����Ă͏d�v�ȒʉߋV��̊�ł������B���̎q���w�Z�𑲋Ƃ��Ă���A��Ж��߂Ȃǁ��₭���Ȃ��Ɓ��͂��Ȃ��ŁA�����ɉƂɓ����ĉԉŏC�Ƃɐ�O���āA���̂܂܌����̃��[�g�ɏ���čs�����q�̂̎���ł́A�w���킢����x����w���ނ���x�ւ̈ڍs�͎����̂��Ƃł������B�ǂ�ȕv�ɂł��s�������Ƃ����炵���̂��ׂĂ��Ƌ������A���̂��Ƃ̕s�v�c���ɋC�Â����ƂȂ��A���R�̐ۗ��ƐM���ĉłɂ����A�C�G�̏d���ɂ��߂��邱�ƂȂ��ȂƉłƕ���n��痂�����m�炸�ɐg�ɂ��A�C�������玩�������q�̉ł��}���Ă��т�ƂɂȂ��Ă����A�Ƃ������̂��ނ���̒������j������B ���̗��j���A�����ł͂��łɕ�������Ă���B��̊�Ƃ��Ďc���Ă͂��邪�A���łɉߋ��̈�Ղɂ����Ȃ��B���܂ǂ��u����̏��v���u���̒p���I�v�ƒe�N����l�͋H�ł��낤���A�j�̑g�D�Ɋ����Ȃ����Ƃ����̔������Ƃ����������������Ȃ̂��낤�B�ꐢ��O�܂ł͉i���̐^���ƐM�����Ă����낭���̊���A���܂͂������Ẳh�����̊�ɂ݂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����N�V���ė҂������ɘ낭�炪���ʂɉf�邾���ł���B����͍����炷����܂�ɂ��u�Õ��Ȋ�v�ł���A���̊炪���|�I�Ɏx������Ă����ߋ��̎����ɋ�������ł���B ���s���v�����̊�t �w����������x�́A�j��k���������E�[�}���i�E�B�����Y�j���u�̎���ɋr���𗁂сA���̂��߂ɗ��j��1�y�[�W�X�Ə��邱�ƂɂȂ������A���܂ł̘͐b�ɂ����o�ꂵ�Ȃ��Ȃ�����ł���B���������t�@�C�e�B���O�E�z�[�Y���Ƃ��Ă���̂ł́A���邾�낤�B ���Ẵ��u�����͂��肬��̂Ƃ���Œj�̕ǂɓ�����ł����B�����炱���A�ޏ������͓�����ЂƂɂ������A���̊�ɂ͌����������Ȃ������̂ł���B�D��������A���C��������A��������A���ׂĒj�ɗ~������ł���A����͏�����������n�肽���Ɗ������ł͂Ȃ������B����Ȃ�Βj�Ƃ��ׂđΓ��ɐ�������n�邵���Ȃ��낤�A�ƋC���������ʁA�ł����̂��w����������x�ł���B�ޏ������́A�����t�@�C�e�B���O�E�|�[�Y���Ƃ葱���A���Ęr���オ��Ȃ��Ȃ�܂Ŋ撣�����B�����n���݂����ɁA�ƌ`�e�����������邪�A�����炷�����Ȍ��t���s�^���ƌ��܂�قǁA�ޏ������͂��̃|�[�Y�ɂ������A���̊炵�������悤�Ƃ��Ȃ������B�����炱�����j��n���ɂȂ����̂ł���B���������̊�́u���͒j�ł���v�Ƃ�����ł���A���̂�����ł̓��f�B�J���ł��������A�j�ɂ����ɂ�����������ɂ͂Ȃ�ɂ��������B���������ƁA���̊���t�@�b�V�����ɂ����Ȃ��������Ƃ��\����A�������Ă������B ���s���f�B�A�̊�t �w���������x�ɂ́A����������̂悤�Ȏ���ւ̋���������肪�Ȃ��A���������Ă��̊��ŏ�������悤�ȗE�C�͂Ȃ��B���������́A���̊�Ƌ����邱�Ƃ��D�ށB�w���킢����x�Ɓw�ނ��Ȋ�x�Ɓw���������x��������ƁA�U���q�̐��E���n�o�����B���鎞�͉����A���鎞�̓C�m�Z���g�Ȃӂ���D�݁A���鎞�͂�������B�n���o�[�K�[�V���b�v�̐Ȃ𗧂悤�ɒj���̂Ă悤�A�Ƒ�_�ȈӋC������֎����Ȃ���A���̐オ�����Ȃ������ɁA�u�C�����ΌN�̍D�߂�Ԗ͗l�����ɂ��Ă��鎎�����v�Ɖr�ށB���́A�����Ɩ��C�ȃ|�[�Y�Ɩ�������悤�Ɍ����Ă����k���Ȃ��狤�����Ă��܂��ӋC����̃|�[�Y�A�Ƃ����|�[�Y�̃_�C�i�~�Y�����U���q�̐��E�ł���B�ޏ��̐l�C�́A���̂悤�ȑ������l�Ȋ����������e�N�j�b�N�ɂ���̂ł͂Ȃ����B�����đ����̏������A���̂悤�ȑ������l�Ȋ�������Ă���̂��낤�B�ޏ������͕U���q�ł���B �@�w���������x�̓��f�B�A�ł���B���낢��Ȋ�Ƌ����郁�f�B�A�ł���_�ŁA���̊�͐V�����B���̏����������ܖ�����t�@�C�e�B���O�E�|�[�Y�́w���������x�ł���A�����āw����������x�ł͂Ȃ��B�ޏ������͈�̊�Ƃ��ĉ䂪�ԂȂӂ���݂��邾���ŁA���̊炾���ɌŎ����邱�Ƃ͂Ȃ��B���̊�Ɉꐶ��q����Ƃ��������݂͂��͂△�p�ł���B�ӋC����|�[�Y�ɂ́A����ƌ����������鑽���̑��l�Ȋ炪�K�v�ł���B���̎��A�w���������x�͐V�����P�������͂̒j�����ɕ��˂���B ���s�^���q�̊�t �w������x�́A�j���̓y�U�ɏ���āA�����Œj���ƑΓ��̃Q�[�������悤�Ƃ��锗�͂��鏗���̊�ł���B�w����������x�ɂ͒j�̓y�U���̂��̂����ۂ���ԓx���N���Ȃ̂ɂ������āA�w������x�ł͒j�̘_���i���������Ɠ����j�����e���A���̑O��ɗ����ď�������邱�Ƃ��x�������B�܂聃�i�d���́j�ł��鏗���͒j�ƑΓ��Ɏd�������A���ł��Ȃ������͉ƒ�ɓ����Đ�Ǝ�w����������A�Ƃ������z�ł���B ����͗ѐ^���q�I�Ȏd���ςł���B�u�j�̌���œ����Ă���A�d���Ɖƒ�̗����Ȃ�ĊÂ����闝�z�͌��Ȃ��v�ƍl����w������x�́A�������������Ƃ����e�������ŁA�L�\�ȏ����������d�������A�ޏ��͉ƒ�̂��Ƃ͒N���ʂ̏����ɗ��߂悢�A�Ƃ��������_��W�J����B�d���i�g�D�j�Ɛ����i�ƒ�j�̕����Ɠ����Ƃ��������I�ō����I�ȋ@�\���̂��͎̂x��������ŁA�����ɏ��l�̃��[�����u�j�����d���v�Ɓu�������ƒ�v�ł͂Ȃ��A�u�i�d���́j�ł���l���d���v�Ɓu�ł��Ȃ��l���ƒ�v�ɕϊ�����A�����̎d���͒j���ɕ����Ȃ����̂ɂȂ�A���̎d����̒n�ʂ͏㏸����͂����A�Ƃ��������I�ȕ������B �����I�Ȃ̂�������Ȃ����A���̊�͂��܂�x������Ȃ��B�ƒ됶���͎d�����ł��Ȃ������������̂��A�Ƃ����u�d������^�ƒ끁���v�̊W���A�@�\�I�Ȗ��������_�̔����̉A�Ɍ����B�ꂷ��̂����j���Ă��邩��ł���B���������āu���Ȃ��̂悤�ɗL�\�ȏ����͂������I�t���A�v�X�Ȃ����Ɂv�Ƃ����I���ȕƂ݂�����ɏd�Ȃ�ƁA�w������x�͂����j�̐��E����������艺�낳���B���ʂ̏����L�\�ȏ��̑�����������̂ł���B ������Ȃ̂��낤�A�T�N�Z�X�E�X�g�[���[�͏��ɂ͎�����Ȃ��B ���͏��̐�������Ȃ��B ���s�A�O�l�X�̊�t �w���܂���x���A���̕��ϓI�ȃ��C�t�R�[�X����͂��ꂽ��ł���B���̊�ɂ������Ắu���܂�ɂ�������������̂ŁA���̎������ǂ�Ȃɑ���Ƃ��Ă��A�����܂Ō������ꂵ����͑n��Ȃ���v�Ƃ����Ԃ₫��������B���̎������������o�����������Ȃ������萬�A���Ȃ��Ƃ���ɁA�w���܂���x�ƃ��b�e�����\���A�q�����ۂ���ł�����˂Ɲ�������闝�R������ł���B ����������Ȗ������̊���A�O�l�X�͌����̊�Ƃ��Č����n�߂�����A��ςł���B�������ޏ��́w���܂���x�v���X�w�₳������x�œo�ꂵ������A�����I�_�������������͓̂��R�̂��Ƃł������B�q����������������l��������������̃h���}�ɂ��Ă��܂����̂�����A���ʂ̑�l�͓{��͂��ł���B������͂ǂ��܂ł����z�I�ȋ��\�Ƃ��Ă���ׂ��ŁA���ꂪ��������邱�Ƃ̓^�u�[�������̂ɁA�u�킽���ɂ��A�ł��܂��v�Ɖ��炵���X�^�[�������ٍ��̃G�C���A�������߂炤���ƂȂ��ȒP�ɍs�����J�n��������A���̔����͔����ł������B���܂��܂Ȕ��Ǝx�����Q���������A����͂��̖�肪���ɂƂ��Ă����ɍ��{�I�ȃe�[�}�ł��邩�A�𖾂炩�ɂ��Ă���B���̃e�[�}�ɂ��ď��̉����̍��ӂ��Ȃ��Ƃ���ɁA�A�O�l�X�̓X�^�[�g�{�^��������ɉ����ăQ�[�����n�߂����̂�����A�����݂͂�ȏł����̂��낤�B�������A�O�l�X�������̍��ӂ𔗂�ӎv�������Ĉӎ��I�ɃQ�[�����n���������Ƃ�����A�A�O�l�X�̗E�C�͏̎^�����ׂ��Ȃ̂��낤�B�ѐ^���q�Ƃ̐▭�̃R���r�i�������I�ȑR�I����j�̂Ȃ��ŁA���̘_���͂��Ắu���u�ƌÕ��ȏ��v�̑Η����ƃN���X����V�������̑Η�������Ă���B���ꂾ���A�����̊炪�����ő��l�ɂȂ������Ƃ́A�V���������̊�n��ɂƂ��Ă͏d�v�Ȃ��Ƃł���B�@�@�@�@�@���̊�ɂ͍\�������ꂽ�����ߒ�������A�w������d�������鏗�ɕϖe���A�����Č����̋V���ƂƂ��Ɏ�w�̍��ɂ��A�q�����a�����Ďq���ƕv�ɐs������Ƃ̐��E�ɓ����Ă����B�����ɂ́A�����ő��l�Ȋ�������Ă��������A���̒ʉߋV��̂Ȃ��ŁA��̊炵���݂��Ȃ����i��Ǝ�w�j�Ɏ������Ă��郉�C�t�R�[�X���\��������Ă���B���������̍\�������ꂽ�ߒ�����݂͂������Ƃ����炵���̈�E�ł���ƃ��b�e����\����悤�Ȏ���ł͂Ȃ��Ȃ����悤���B���ꂪ���ѐ^���q�̃A�O�l�X�_�����̐V�����f�B�����V�����ł���B�����ł͏������������Ƃɂ��Ă͍��ӂ��݂���B���͐�Ǝ�w�������A�Ƃ������_�͂��łɕ�������āA�������Ƃ�O��Ƃ��āA�ǂ̂悤�Ȏd���̌`�Ԃ��]�܂������A���_������Ă���̂ł���B�Ƃ���A����͂��܂܂ł̏��̃��C�t�R�[�X�ł͂Ȃ������ŁA�����̐��������_�����Ă��邱�Ƃ��Ӗ�����B �y����Ȃ̂����z�͂��܂��܂ŁA���̉��߂͑��l�ł���B |

|||||||||||||||||||