別様でもあり得たことへの眼差し (機能分析とは何か? 後編)

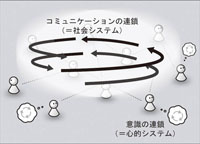

社会学者ニクラス・ルーマンは、ロバート・マートンの機能分析の議論を継承しつつ発展させた。ルーマンは、機能分析の意義を二つ指摘している。まず第一の意義は、マートンと同様、潜在的な機能への気づきを促すということである。

次いで、ルーマンが指摘する機能分析の第二の意義は、対象の比較可能性が開かれ、その機能を理解するときに、同じ機能を果たすが「現にあるもの」とは別のもの、について考えるきっかけとなるということだ。

ルーマンの貢献は、機能の概念を、「複合性」、「コンティンジェンシー」、「選択」という概念と関係づけて明確化した点にある。これまでの機能分析の捉え方では、機能概念の明確さが欠けていたというわけだ。ルーマンの理解では、「現にあるもの」は別様である可能性を持っているという意味において、「偶発的」(コンティンジェント) なものである。つまり、「現にあるもの」は、可能なもののひとつの現れに過ぎず、必然的にそうなったのではない、という捉え方をするのだ。

以上のことらもわかるように、機能分析では、その機能を満たす「現にあるもの」がなぜそれであったのか、という理由づけは行わない。「機能は決定するのではなくて、さまざまな可能性の同値性・等価性を規制するにすぎない。機能の機能は決定にあるのではなくて、ある前提されたパースペクティブとの関連で諸可能性の交換を規制することにある」(長岡, 2006, p.51) のである。なお、他でもありえた諸可能性の総体のことを、ルーマンは「複合性」(complexity) と呼んでおり、社会における現象を「複合性の拡大」と「複合性の縮減」という観点から捉えている。

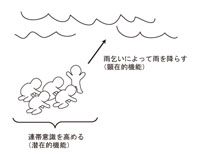

まとめると、機能分析の第一の意義は、顕在的機能だけでなく潜在的機能にも目を向けて考えることができること、第二の意義は、対象となる機能を満たす「現にあるもの」を、別様でもあり得た偶発的(コンティンジェント)なものとして捉え、機能的等価物を考えるきっかけを与えるということなのだ。

【References】

●『社会システム理論〈上〉』 (N.ルーマン, 恒星社厚生閣, 1993, 原著1984)

(N.ルーマン, 恒星社厚生閣, 1993, 原著1984)

●『ルーマン/社会の理論の革命』 (長岡 克行, 勁草書房, 2006)

(長岡 克行, 勁草書房, 2006)

●『新社会学辞典』 (森岡清美, 塩原勉, 本間康平 (編集代表), 有斐閣, 1993)

(森岡清美, 塩原勉, 本間康平 (編集代表), 有斐閣, 1993)

「『潜在的な』構造や機能について解明することができる。つまり、対象システムにとって可視的ではない諸関係、つまりその潜在性それ自体がなんらかの機能を果たしているがゆえにおそらくは可視的になりえない諸関係を、取り上げることができる」(Luhmann, 1984:p.88)

次いで、ルーマンが指摘する機能分析の第二の意義は、対象の比較可能性が開かれ、その機能を理解するときに、同じ機能を果たすが「現にあるもの」とは別のもの、について考えるきっかけとなるということだ。

ルーマンの貢献は、機能の概念を、「複合性」、「コンティンジェンシー」、「選択」という概念と関係づけて明確化した点にある。これまでの機能分析の捉え方では、機能概念の明確さが欠けていたというわけだ。ルーマンの理解では、「現にあるもの」は別様である可能性を持っているという意味において、「偶発的」(コンティンジェント) なものである。つまり、「現にあるもの」は、可能なもののひとつの現れに過ぎず、必然的にそうなったのではない、という捉え方をするのだ。

以上のことらもわかるように、機能分析では、その機能を満たす「現にあるもの」がなぜそれであったのか、という理由づけは行わない。「機能は決定するのではなくて、さまざまな可能性の同値性・等価性を規制するにすぎない。機能の機能は決定にあるのではなくて、ある前提されたパースペクティブとの関連で諸可能性の交換を規制することにある」(長岡, 2006, p.51) のである。なお、他でもありえた諸可能性の総体のことを、ルーマンは「複合性」(complexity) と呼んでおり、社会における現象を「複合性の拡大」と「複合性の縮減」という観点から捉えている。

まとめると、機能分析の第一の意義は、顕在的機能だけでなく潜在的機能にも目を向けて考えることができること、第二の意義は、対象となる機能を満たす「現にあるもの」を、別様でもあり得た偶発的(コンティンジェント)なものとして捉え、機能的等価物を考えるきっかけを与えるということなのだ。

【References】

●『社会システム理論〈上〉』

●『ルーマン/社会の理論の革命』

●『新社会学辞典』

トークセッション

トークセッション