『プロフェッショナル 仕事の流儀 13』―――(1) 大きなスケールの研究

最近出た『プロフェッショナル仕事の流儀 13』(茂木 健一郎 & NHK「プロフェッショナル」制作班, 日本放送出版協会, 2007)

最近出た『プロフェッショナル仕事の流儀 13』(茂木 健一郎 & NHK「プロフェッショナル」制作班, 日本放送出版協会, 2007)この本は、NHKの同じタイトルの番組を書籍化したものだ。第13巻には、弁護士の村松謙一さん、漫画家の浦沢直樹さん、コンピュータ研究者の石井裕さんの話が紹介されている。どの方の話もとても面白く、おすすめの1冊だ。今回は、石井裕さんの話を取り上げることにしたい。

石井裕さんは、MIT(マサチューセッツ工科大学)メディアラボ教授で、メディアラボ初の日本人ファカルティ・メンバーだ。現在51歳。「タンジブル」(触れることができる、実体がある)というキーワードで、新しいコンピュータをつくっている(⇒ Tangible Media Group, MIT Media Lab)。

石井裕さんは、MIT(マサチューセッツ工科大学)メディアラボ教授で、メディアラボ初の日本人ファカルティ・メンバーだ。現在51歳。「タンジブル」(触れることができる、実体がある)というキーワードで、新しいコンピュータをつくっている(⇒ Tangible Media Group, MIT Media Lab)。この石井さんの話に、僕は研究者として、そして大学教員として、とても刺激を受けた。研究というのは、ともするとどんどん小さくまとまっていく傾向がある。研究には新規性が求められるから、いままでの先行研究との差異を絶えず意識することになる。そして、ただ差異があればいいわけではないので、どのくらいの差異ならばきちんと検証・論証できるだろうか、ということも計算する。しかし、そんなふうに差異ばかりに意識がいってしまうと、全体としてどこに向かっているのか、何を成し遂げようとしているのかが、あいまいになってしまいがちだ。

そんな悩みに僕もいつも直面している。3年ほど前にSFCに着任したとき、僕に課されたのは「スケール感を出す」ということ。小さくまとまるな、ということだ。それまで「新しい思考の道具をつくる」というテーマで、複雑系とシミュレーションの分野の研究をしてきたが、そういう個別分野でのイノベーションではなく、もっと世界にインパクトをもたらすような研究をしろ、ということなのだ。そんなこともあって、ここ数年は社会学や社会哲学などの新しい領域にもどんどん踏み込んでいき、新しい視点と感覚を磨いてきた。学問分野の組み合わせでいうと、普通じゃない動きをしていると思う。それでも、個々の研究の話になると、着実に成果を出そうとして、どうしても小さくまとめがちだと思う。だめだなぁと思いながらも、なかなかそういうサイクルから抜け出せていない。

「現在あるインターネットを使ってちょっと工夫すれば、様々な価値を生み出すことが可能です。それはそれで素晴らしいことですよ。でも、今までになかった新しいものをつくり出すということは、それとは別物です。」(石井, p.141)

そう、別物なのだ。そして、クリエイター志向だった僕が研究者になろうと思ったのは、まさにその別物の「今までになかった新しいものをつくり出す」ためだった。その意味で、今回の石井さんの話はとても魅力的で、僕の大きな一歩に向かって背中を押してくれるものだった。

「研究は本質的に、オリジナルでなければいけない。でも、ただほかと違っているだけではダメで、ユニークであり、なおかつそこに意味がなければならないんです。」(石井, p.140)

「今までの世界観が大きく変わるようなもの。新しい可能性が突然、目の前に現れてきて、楽しくて仕方がなくなったり、想像が止まらなくなったりするもの。そういったものをいっぱいつくっていきたいですね、命の続く限り。」(石井, p.161)

「われわれが世界で初めてそのアイデアを思いついたグループであればよし、そうでなければゴミなので捨てる。研究成果が世の中に喜んでもらえる、インパクトを与える、そういう方向にエネルギーを集中させる―――。それが僕の仕事です。」(石井, p.121)

最後の、自分たちで考え出した真にオリジナルなものでなければ「ゴミなので捨てる」、ここまで言い切れるところがかっこいい。そしてこのくらいの気持ちでいなければ、本当の意味で「今までになかった新しいものをつくり出す」ことなんでできないのだ。納得。

「自分の研究がコンピュータの主流とは外れた方向に進んでいることを、とてもうれしく思っています。なぜなら、みんなが同じことをしたら、私の商売はあがったりでしょう。研究することの意味がどこにあるかといえば、世の中で誰もやっていないけれど価値のあるものを創造することです。その価値をわかる人はわかってくれる。」(石井, p.141)

「『誰も理解してくれない』ですって?最高じゃないですか。それは勲章ですよ。もしかしたら、誰も行ったことのない極致に到達できるかもしれないわけですからね。」(石井, p.159)

僕は博士時代に、結構ここで言われているようなスタンスで研究をしていたと思っている。それに比べて最近は、あんまり理解されないような無謀な目標を立てなくなったなぁ。そんなことに気づいた今、自分を見つめなおし、次なるテーマを考えるチャンスなのかもしれない。そんなわけで、この本、刺激的でとてもおすすめだ。

最近読んだ本・面白そうな本 | - | -

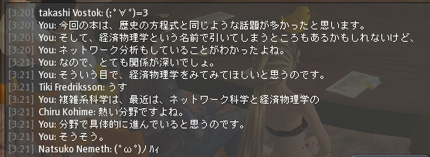

さらに、フォーマルな会話とインフォーマルの会話が、リアルとヴァーチャルで入れ替わったという点も面白かった。どういうことかというと、通常のゼミでは、現実世界での会話がフォーマルで、PC上のチャットはインフォーマルな会話となる(井庭研は以前から、学生の提案により、ゼミ中のPC使用は禁止なので、そういうことはないけれど)。しかし、セカンドライフ上のゼミでは、PC上のチャットがフォーマルで、現実世界での会話がインフォーマルとなる。今回、研究室では僕を含め3人いたので、チャットでの発言に対し、口頭で突っ込みを入れたり、笑いあったりしていた。この入れ替えは、なかなか面白い感覚だった。

さらに、フォーマルな会話とインフォーマルの会話が、リアルとヴァーチャルで入れ替わったという点も面白かった。どういうことかというと、通常のゼミでは、現実世界での会話がフォーマルで、PC上のチャットはインフォーマルな会話となる(井庭研は以前から、学生の提案により、ゼミ中のPC使用は禁止なので、そういうことはないけれど)。しかし、セカンドライフ上のゼミでは、PC上のチャットがフォーマルで、現実世界での会話がインフォーマルとなる。今回、研究室では僕を含め3人いたので、チャットでの発言に対し、口頭で突っ込みを入れたり、笑いあったりしていた。この入れ替えは、なかなか面白い感覚だった。

輪読する文献やレジュメについても、形だけだが、セカンドライフ上にも作成しておいた。残念ながら、この本は開いて読むことはできない。参加者は、現実世界で手元にある本物の書籍をめくることになる。輪読レジュメについても、本物のレジュメがテクスチャとして貼られているが、読みづらいので、すでにメールで送られていたレジュメを読むことになる。

輪読する文献やレジュメについても、形だけだが、セカンドライフ上にも作成しておいた。残念ながら、この本は開いて読むことはできない。参加者は、現実世界で手元にある本物の書籍をめくることになる。輪読レジュメについても、本物のレジュメがテクスチャとして貼られているが、読みづらいので、すでにメールで送られていたレジュメを読むことになる。 しかし、セカンドライフでゼミを行うことの最も重要な点は、単なるチャットと違って、同じ場に「いる」という感覚があるということだ。チャットの場合は、しばらく文字を打っていない人の存在感はどんどん薄れていってしまうが、セカンドライフでは黙っているアバターの姿が見える。しばらく何も操作しないと、アバターはウトウトしだすので、メンバー間で「起きろ~」なんて発言があったりする。このようなヴァーチャルな存在感については、参加者の感想でも指摘されている。

しかし、セカンドライフでゼミを行うことの最も重要な点は、単なるチャットと違って、同じ場に「いる」という感覚があるということだ。チャットの場合は、しばらく文字を打っていない人の存在感はどんどん薄れていってしまうが、セカンドライフでは黙っているアバターの姿が見える。しばらく何も操作しないと、アバターはウトウトしだすので、メンバー間で「起きろ~」なんて発言があったりする。このようなヴァーチャルな存在感については、参加者の感想でも指摘されている。

この講演のテーマは、「セカンドライフの紹介」と「セカンドライフ上でのモノづくりの方法」について。ゲストスピーカーの千葉さんは、先日各種メディアで話題になった参議院議員の

この講演のテーマは、「セカンドライフの紹介」と「セカンドライフ上でのモノづくりの方法」について。ゲストスピーカーの千葉さんは、先日各種メディアで話題になった参議院議員の

慶應義塾大学 SFC

慶應義塾大学 SFC 名前の通り「パンダ」をモチーフとした島で、その外観もかわいいパンダの形をしている(島の基本形から、地道に整地してこの形にしたのだ)。なぜパンダなのかというと………それは単にパンダが好きだから(笑)。あと、せっかく島を所有するなら、チャーミングな島がいいと思ったからだ。

名前の通り「パンダ」をモチーフとした島で、その外観もかわいいパンダの形をしている(島の基本形から、地道に整地してこの形にしたのだ)。なぜパンダなのかというと………それは単にパンダが好きだから(笑)。あと、せっかく島を所有するなら、チャーミングな島がいいと思ったからだ。

僕がまだ博士課程の学生だったころ、雑誌に「未開のフロンティア」の重要性を書いていたのを思い出した。「私たち団塊ジュニア前後の世代は、ある意味幸運だったと思っている。………コンピュータネットワークという白紙の世界が出現したからである」とか、「社会的選択肢となる次なるフロンティアを一つでも多く生み出していくということ」こそが大学が行うべきことだ、ということを、今から7年前にも考えていたようだ。

僕がまだ博士課程の学生だったころ、雑誌に「未開のフロンティア」の重要性を書いていたのを思い出した。「私たち団塊ジュニア前後の世代は、ある意味幸運だったと思っている。………コンピュータネットワークという白紙の世界が出現したからである」とか、「社会的選択肢となる次なるフロンティアを一つでも多く生み出していくということ」こそが大学が行うべきことだ、ということを、今から7年前にも考えていたようだ。