井庭研究会 2008年夏休みの課題

2008年の井庭研の夏休みの課題は、デザインスキルの向上を目指し、読書と実践に取り組むというもの。以下が、その内容だ。

井庭研究会 2008年夏休みの課題

今年の夏休みの課題は、「複雑な情報を可視化・表現する」能力を高めることを目指します。つまり、ヴィジュアライゼーションやデザインの能力を向上させよう、ということです。デザインのコツに関する本を読み、実践してもらいます。

まず以下の3冊を購入し、読んでください。これらの本は、内容的にためになるだけでなく、見た目にも魅力的な本なので、楽しみながら読んでください。

●『デザイン・ルールズ:デザインをはじめる前に知っておきたいこと』

●『デザインする技術:よりよいデザインのための基礎知識』

●『シンプリシティの法則』

そして、これらの文献で得た知見を活かして、

「井庭研」を表現するポスター

をつくってください。

「井庭研」を表現といっても、井庭研の概念や方法をうまく表現することだと思ってください。井庭研のすべてを取り上げる必要はなく、メリハリをつけて表現してもらえればよいと思います(新規履修者の人は、「井庭研」を表現するのは難しいと思うので、井庭研関連の授業を表現してください。コラボ技法、モデシミュ、シミュレーションデザインなど、そこで学んだ概念や方法を表現してください)。

作成するポスターについて

ポスターのサイズは、A3とします(用紙の向きは縦でも横でも構いません)。

ポスターといっても、いろいろな種類がありますが、今回想定しているのは、商品の広告ポスターと、(ORFや学会でのポスター発表の)文字が多いポスターの間くらいのイメージです。(つまり、インパクトだけのヴィジュアライゼーションでもなく、文字での説明が過剰な展示でもなく、その間を狙ってください。)

必ず Adobe Illustrator や Photoshop などのツールを用いて、デザインしてください。(Power Pointは、ビジュアル的に美しくないので認めません。)

これらのツールを使えないという人は、秋学期に使うことになるので、夏休み中にマスターしておいてください。これらのソフトウェアをもっていないという人は、研究室や特別教室にもありますし、特にIllustratorはかなり便利なので、これを機に購入するといいと思います。アカデミックパックなら正規価格よりもかなり安く買えます(3万円弱)。

活用したコツをまとめる

また、ポスターの作成にあたり、上記の3冊のどのコツを活かしたのかを、具体的に取り上げて、まとめてください(WordもしくはPDF提出)。

締切&提出

2008年9月22日(月)までに、井庭研MLに提出してください。

ポスターについては、IllustratorやPhotoshopのオリジナルファイルと、PDF形式で保存したものの、両方を提出してください。(ファイルサイズが大きくなると思うので、どこかにアップして、URLをメールしてください。)

活用したコツについては、WordかPDFファイルをメールに添付してください。

提出されたものの公開

秋学期の最初に、提出されたポスターを一堂に展示する「『井庭研』ポスター展」を開催したいと思います。井庭研ホームページにも掲載したいと思います。

書籍の詳細情報

それぞれ早めに購入して読み始めてください。少し大き目の本屋さんで購入する必要があります。

●『デザイン・ルールズ:デザインをはじめる前に知っておきたいこと』 (伊達千代&内藤タカヒコ, MdN, 2006)

(伊達千代&内藤タカヒコ, MdN, 2006)

Step 1 まとまりを持たせる

Step 2 変化を付ける

Step 3 強調する

Step 4 デザインのテクニック

Step 5 色について

●『デザインする技術:よりよいデザインのための基礎知識』 (矢野りん, MdN, 2006)

(矢野りん, MdN, 2006)

第1章 ものづくりの手がかり―「考」の技法

第2章 点と線とで家が建つ―「図」の技法

第3章 身近だから知らない―「文字」の技法

第4章 情報の舞台装置―「面」の技法

第5章 目に見えることのすべて―「色」の技法

●『シンプリシティの法則』 (ジョン・マエダ, 東洋経済新報社, 2008)

(ジョン・マエダ, 東洋経済新報社, 2008)

シンプリシティ=健全さ

シンプリシティ=健全さ

法則1 削減

法則2 組織化

法則3 時間

法則4 学習

法則5 相違

法則6 コンテクスト

法則7 感情

法則8 信頼

法則9 失敗

法則10 1

鍵1 アウェイ

鍵2 オープン

鍵3 パワー

人生

井庭研究会 2008年夏休みの課題

今年の夏休みの課題は、「複雑な情報を可視化・表現する」能力を高めることを目指します。つまり、ヴィジュアライゼーションやデザインの能力を向上させよう、ということです。デザインのコツに関する本を読み、実践してもらいます。

まず以下の3冊を購入し、読んでください。これらの本は、内容的にためになるだけでなく、見た目にも魅力的な本なので、楽しみながら読んでください。

●『デザイン・ルールズ:デザインをはじめる前に知っておきたいこと』

●『デザインする技術:よりよいデザインのための基礎知識』

●『シンプリシティの法則』

そして、これらの文献で得た知見を活かして、

「井庭研」を表現するポスター

をつくってください。

「井庭研」を表現といっても、井庭研の概念や方法をうまく表現することだと思ってください。井庭研のすべてを取り上げる必要はなく、メリハリをつけて表現してもらえればよいと思います(新規履修者の人は、「井庭研」を表現するのは難しいと思うので、井庭研関連の授業を表現してください。コラボ技法、モデシミュ、シミュレーションデザインなど、そこで学んだ概念や方法を表現してください)。

作成するポスターについて

ポスターのサイズは、A3とします(用紙の向きは縦でも横でも構いません)。

ポスターといっても、いろいろな種類がありますが、今回想定しているのは、商品の広告ポスターと、(ORFや学会でのポスター発表の)文字が多いポスターの間くらいのイメージです。(つまり、インパクトだけのヴィジュアライゼーションでもなく、文字での説明が過剰な展示でもなく、その間を狙ってください。)

必ず Adobe Illustrator や Photoshop などのツールを用いて、デザインしてください。(Power Pointは、ビジュアル的に美しくないので認めません。)

これらのツールを使えないという人は、秋学期に使うことになるので、夏休み中にマスターしておいてください。これらのソフトウェアをもっていないという人は、研究室や特別教室にもありますし、特にIllustratorはかなり便利なので、これを機に購入するといいと思います。アカデミックパックなら正規価格よりもかなり安く買えます(3万円弱)。

活用したコツをまとめる

また、ポスターの作成にあたり、上記の3冊のどのコツを活かしたのかを、具体的に取り上げて、まとめてください(WordもしくはPDF提出)。

締切&提出

2008年9月22日(月)までに、井庭研MLに提出してください。

ポスターについては、IllustratorやPhotoshopのオリジナルファイルと、PDF形式で保存したものの、両方を提出してください。(ファイルサイズが大きくなると思うので、どこかにアップして、URLをメールしてください。)

活用したコツについては、WordかPDFファイルをメールに添付してください。

提出されたものの公開

秋学期の最初に、提出されたポスターを一堂に展示する「『井庭研』ポスター展」を開催したいと思います。井庭研ホームページにも掲載したいと思います。

書籍の詳細情報

それぞれ早めに購入して読み始めてください。少し大き目の本屋さんで購入する必要があります。

●『デザイン・ルールズ:デザインをはじめる前に知っておきたいこと』

Step 1 まとまりを持たせる

Step 2 変化を付ける

Step 3 強調する

Step 4 デザインのテクニック

Step 5 色について

●『デザインする技術:よりよいデザインのための基礎知識』

第1章 ものづくりの手がかり―「考」の技法

第2章 点と線とで家が建つ―「図」の技法

第3章 身近だから知らない―「文字」の技法

第4章 情報の舞台装置―「面」の技法

第5章 目に見えることのすべて―「色」の技法

●『シンプリシティの法則』

シンプリシティ=健全さ

シンプリシティ=健全さ法則1 削減

法則2 組織化

法則3 時間

法則4 学習

法則5 相違

法則6 コンテクスト

法則7 感情

法則8 信頼

法則9 失敗

法則10 1

鍵1 アウェイ

鍵2 オープン

鍵3 パワー

人生

井庭研だより | - | -

2008年8月6日(水)~8日(金)に開催された

2008年8月6日(水)~8日(金)に開催された 最初の基調講演は、佐伯胖(ゆたか)先生(青山学院大学社会情報学部教授, CIEC会長)の講演だ。僕は昔から佐伯先生の本がすごく好きで、実際かなり影響を受けているので、講演をとても楽しみにしていた。講演タイトルは、「学習学ことはじめ ~勉強から学びと共感へ~」。

最初の基調講演は、佐伯胖(ゆたか)先生(青山学院大学社会情報学部教授, CIEC会長)の講演だ。僕は昔から佐伯先生の本がすごく好きで、実際かなり影響を受けているので、講演をとても楽しみにしていた。講演タイトルは、「学習学ことはじめ ~勉強から学びと共感へ~」。 2つ目の基調講演は、今回のPCカンファレンスの実行委員長である熊坂賢次先生(慶應義塾大学環境情報学部教授)の講演だ。

2つ目の基調講演は、今回のPCカンファレンスの実行委員長である熊坂賢次先生(慶應義塾大学環境情報学部教授)の講演だ。 午後には、妹尾堅一郎先生(東京大学, CIEC副会長)の司会のもと、「プロジェクトによる学び」(Project Based Learning:PBL)のパネルディスカッションが行われた。パネルには、「プロジェクトによる学びの創発とメディア」の熊坂賢次先生(慶應義塾大学)、「経験学習とプロジェクト型授業」の長岡健先生(産業能率大学)、「ソフトウェア開発によるプロジェクトマネジメント教育」の松澤芳昭先生(静岡大学)、「eラーニングの専門家を養成するプロジェクト型実践演習」の北村士朗先生(熊本大学大学院)が登壇した。

午後には、妹尾堅一郎先生(東京大学, CIEC副会長)の司会のもと、「プロジェクトによる学び」(Project Based Learning:PBL)のパネルディスカッションが行われた。パネルには、「プロジェクトによる学びの創発とメディア」の熊坂賢次先生(慶應義塾大学)、「経験学習とプロジェクト型授業」の長岡健先生(産業能率大学)、「ソフトウェア開発によるプロジェクトマネジメント教育」の松澤芳昭先生(静岡大学)、「eラーニングの専門家を養成するプロジェクト型実践演習」の北村士朗先生(熊本大学大学院)が登壇した。 夕方から、茅ヶ崎市の産業振興課と農政課の方を対象に、発想支援ワークショップを行ってきた。みなさん、通常の仕事が終わってからの参加だったが、楽しみながら一生懸命取り組んでいただいた。おつかれさまです!

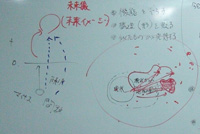

夕方から、茅ヶ崎市の産業振興課と農政課の方を対象に、発想支援ワークショップを行ってきた。みなさん、通常の仕事が終わってからの参加だったが、楽しみながら一生懸命取り組んでいただいた。おつかれさまです! ブレストのコツは、まず第一に「とにかくたくさん出す」ことだ。質より量を目指す。「下手な鉄砲、数打ちゃ当たる」ではないが、アイデアもたくさんだせば、そのなかに優れたアイデアの原石が混じっているものだ。それを後で拾い上げ、磨いていくことになる。ブレストの段階では、そのアイデアが良いか悪いかの判断はしないのが鉄則だ。

ブレストのコツは、まず第一に「とにかくたくさん出す」ことだ。質より量を目指す。「下手な鉄砲、数打ちゃ当たる」ではないが、アイデアもたくさんだせば、そのなかに優れたアイデアの原石が混じっているものだ。それを後で拾い上げ、磨いていくことになる。ブレストの段階では、そのアイデアが良いか悪いかの判断はしないのが鉄則だ。

僕が、ブレストの場をファシリテートするときに必ず用いるツールは、大きな付箋(ポストイット)、太い黒ペン、ノリがいい音楽の3点だ。付箋は、正方形の大きいタイプのものを使う。細長いのでは、書けるスペースが小さいし、存在感が薄いのでだめ。正方形の大きな付箋であれば、描こうと思えば絵も描ける。

僕が、ブレストの場をファシリテートするときに必ず用いるツールは、大きな付箋(ポストイット)、太い黒ペン、ノリがいい音楽の3点だ。付箋は、正方形の大きいタイプのものを使う。細長いのでは、書けるスペースが小さいし、存在感が薄いのでだめ。正方形の大きな付箋であれば、描こうと思えば絵も描ける。 さて、最終的に、たくさん出したアイデアのどこに着目するかというと、まずは、「普通に考えると意味がわからないアイデア」や、「実現方法が想像できないようなアイデア」だ。なぜそこに着目するかというと、それらは現実から演繹したアイデアではないからだ。その意味で、ブレストで出てきたアイデアとして価値がある。そして、それを一度眺めた上で、「それらよりは少しは現実味のある魅力的なアイデア」を探していく。さっきの意味や実現方法が想像できないものよりは理解しやすいが、現実には存在しないもの。このように、現実から遠いところから現実の方へと戻ってくる。

さて、最終的に、たくさん出したアイデアのどこに着目するかというと、まずは、「普通に考えると意味がわからないアイデア」や、「実現方法が想像できないようなアイデア」だ。なぜそこに着目するかというと、それらは現実から演繹したアイデアではないからだ。その意味で、ブレストで出てきたアイデアとして価値がある。そして、それを一度眺めた上で、「それらよりは少しは現実味のある魅力的なアイデア」を探していく。さっきの意味や実現方法が想像できないものよりは理解しやすいが、現実には存在しないもの。このように、現実から遠いところから現実の方へと戻ってくる。 このようにして、未来像やヴィジョンが見えてきた後に、今度は現在地点からそこにどうやって行くかを考える。いうならば、カーナビ方式と言うことができる。カーナビでは、目的地を設定してから、現在からの行き方を考える(カーナビがルート計算してくれる)。これと同じように、将来に達成したい未来像やヴィジョンを思い描き、そこに向かってどう進んでいけばよいかを考えるのだ。目的地が決まっているから、途中のルートが多少ずれても、最終的な到着にはさほど影響はない。また、他のメンバー(の車)も、それぞれにその目的地に向かうことができる。

このようにして、未来像やヴィジョンが見えてきた後に、今度は現在地点からそこにどうやって行くかを考える。いうならば、カーナビ方式と言うことができる。カーナビでは、目的地を設定してから、現在からの行き方を考える(カーナビがルート計算してくれる)。これと同じように、将来に達成したい未来像やヴィジョンを思い描き、そこに向かってどう進んでいけばよいかを考えるのだ。目的地が決まっているから、途中のルートが多少ずれても、最終的な到着にはさほど影響はない。また、他のメンバー(の車)も、それぞれにその目的地に向かうことができる。

僕らは「曲先」(曲をつくった後、歌詞をあてる順番)で歌をつくっていった。まず植野がギターを引きながら、曲をつくる。ときに、僕らに相談したりしながら、少しずつつくっていく。そして、それをMDに吹き込む。僕は、そんな「できたて」の曲を、MDウォークマン(時代的にまだiPodではない)で何度も聴きながら、歌詞をあてていく。

僕らは「曲先」(曲をつくった後、歌詞をあてる順番)で歌をつくっていった。まず植野がギターを引きながら、曲をつくる。ときに、僕らに相談したりしながら、少しずつつくっていく。そして、それをMDに吹き込む。僕は、そんな「できたて」の曲を、MDウォークマン(時代的にまだiPodではない)で何度も聴きながら、歌詞をあてていく。

井庭研OB初の結婚式に出席した。

井庭研OB初の結婚式に出席した。 3次会は、近くのおしゃれなバーへ。3次会といっても、新郎・新婦がいるわけではないので、どちらかというとOB・OG会という感じで、いろいろな話ができた。ワインもボトルをあけ、かなりよい気分に。現役メンバーと一緒の「打ち上げ」ではなく、OB・OGだけとまったりと飲むという機会がこれまでなかったが、やっぱりこういうのもいいね。みんな徐々に大人になっているなぁ。そんなことを感じながら、とても素敵な時をすごすことができた。

3次会は、近くのおしゃれなバーへ。3次会といっても、新郎・新婦がいるわけではないので、どちらかというとOB・OG会という感じで、いろいろな話ができた。ワインもボトルをあけ、かなりよい気分に。現役メンバーと一緒の「打ち上げ」ではなく、OB・OGだけとまったりと飲むという機会がこれまでなかったが、やっぱりこういうのもいいね。みんな徐々に大人になっているなぁ。そんなことを感じながら、とても素敵な時をすごすことができた。