2006年08月21日

「安全保障論」(2005年度・06年度)統合目次

【お知らせ】

2007年度春学期より新科目「安全保障と国際紛争」が開講されました

第1回 「空間横断の安全保障」の出現?

(応用編):2006年度

第3回 抑止論(deterrence)と拡大抑止(extended deterrence)

(応用編):2006年度

(応用編):Rethinking Japanese Security: New Concepts

in Deterrence and Defense

第4回 核戦略とミサイル防衛(その1)(その2)

(応用編):衆議院安全保障委員会での参考人招致(2005.4.26)

第5回 軍備管理・軍縮・不拡散・拡散対抗(その1)(その2)

第8回 アジアにおける多国間安全保障

(応用編):2006年度

(応用編):「責任あるステーク・ホルダー論は安全保障分野にも?」

第9回 軍事技術・国防産業・インテリジェンス(その1)(その2)

第10回 テロリズムとカウンターテロリズム(その1)(その2)

(応用編):「対テロ戦争と日米同盟」(JIIA)

(応用編):「『先制行動』を正当化する米国の論理」

(応用編):「日本の対テロリズム政策―多層型テロ抑止戦略―」

第11回 日本の安全保障政策と防衛体制I(その1)(その2)

第12回 日本の安全保障政策と防衛態勢II

第13回 日本の安全保障政策と防衛体制 III(その1)(その2)(その3)

投稿者 jimbo : 05:20

2006年05月06日

第3回講義レビュー(06年)

【テイラーメイド型抑止(tailored deterrence)】

現代の安全保障論における「抑止」の位置づけは、多義的になりつつあります。(基礎編)の「新しい脅威に『抑止論』は適用できるか」でも書いたとおり、かつての伝統的な定義では抑止ができないアクターが、安全保障の第1級の脅威として浮上したからです。

授業でも言及したように、抑止論がもっとも定式化されやすい(あてはまりやすい)のは、第1象限の対称的な世界でした。とくに第4回講義で扱う「核抑止論」のなかで、抑止論は冷戦期の国際関係論のスターダムに乗ることになりました。冷戦期をつうじて米ソ両国は、互いの兵器能力を均衡させ、互いの意図を確認しようとすることによって、互いの攻撃を抑止してきた。それが「長い平和」(J・ギャディス)をもたらした、評価されてきたわけです。

それでは、現代の安全保障論が扱う第2象限の世界で「抑止論」はどのように展開されるのでしょうか。

まず考えなければならないのは、すでに学んだとおり、抑止の対象となる脅威が拡散したことです。その拡散のカテゴリーについては、少なくとも①新しく台頭しつつある国家、②ならず者国家、③テロリストなどを想定する必要がでてきました。①⇒③にいくにしたがい、非対称性が増すということが理解できると思います。

したがって抑止論は一つの概念によって「全てに当てはまる抑止」(one-size fits all deterrence)の考え方から、「テイラーメイド型抑止」(tailored deterrence)に移行しなければならない、という論理にたどり着きます(see Quadrrenial Defense Review, pp.49-51)。それぞれの年齢、体型に合わせて服を仕立てるように、国際関係の状況と相手の性質によって、抑止の姿・形を変えていくという考え方ですね。

-----------------

尚、(基礎編)および第10回講義レビュー(05年)では、「テロリズムと抑止」の問題を扱い、いちおうの暫定的な結論にたどり着くことができました。ただし、第1象限の極地(extreme end)である米ソ関係や、第2象限の極地である対テロリズムにおける抑止論を論じたところで、現代の抑止論の総合像を理解したことにはならないでしょう。国際関係のほとんどの事象は、その中間に存在するからです。

-----------------

つまり①米中関係、②中台関係、南北朝鮮関係のような対立関係から、③テロリストと米国との関係など、異なる次元での顕在的・潜在的紛争を「抑止」するメカニズムを、それぞれ「仕立て」なければならないわけです。

だとすると、抑止論の何が変わり、そして何が変わらないのでしょうか。

【「抑制」(dissuasion)概念の導入と「テイラーメイド型抑止」】

そこで強調されはじめた概念が、「抑制」(disuassion)」と呼ばれる概念です。QDR(2005)で「抑制」は「(米国の利益にとって)有害な能力を開発したり、行動をとろうとすることを思いとどまらせること」と定義されています。「抑制」政策の目的は、米国が対峙している(しかねない)相手の意図と能力を、米国にとって望ましい方向に形成(shape)することにあります。それにより、①相手国の行動を抑制し、②相手国の戦略と資源を一定の方向に導き、脅威を減少させ、③相手国の軍事プランニングを複雑化させる(コストを大きくさせる)というのが、概念設計です。

ややわかりにくいかもしれませんね。QDR(2005)が提示した「テイラーメイド型抑止」で大事なのは、「抑止」の概念を幅広くとりながら、具体的に行動を「止めさせる・思いとどまらせる」ことが「抑止」だとするならば、その行動をそもそもとらせないような環境をつくっていくのが「抑制」という概念になるわけです。つまり、「対処療法型」の「抑止」と、「漢方型」の「抑制」を組み合わせるという発想なのですね。そして、実際に「抑止」の局面になったときのコストを低くするためにも、日頃の「抑制」が重要だということになるわけです。

「テイラーメイド型抑止」を米国でもっともディープに解説した、ライアン・ヘンリー国防主席次官補は、下記のような図をつかって「抑制」と「抑止」の関係を説明しています。

.jpg)

このように、「抑制」の時間的なスパンを長くとり、外交から危機管理にいたるタイムラインの中で位置づけたのが特徴です。

さらに下の図をみると「テイラーメイド型抑止」が対象としているカテゴリーがわかります。まず横軸に3つの対象をとります。①「台頭する国家」(peer/emerging peer)、②「ならず者国家」(rogue states)、③「暴力性の過激主義」(Violent Extremists)ですね。そして縦軸に、「抑制」と「抑止」が対象とするアクターを4つとります。①「リーダー」(senior leadership)、②「軍事指導者」(military commander)、③「周辺アクター」(trigger puller)、④「一般民衆」(general populace)です。

(図挿入:予定)

これをみると、非対称性が増すにつれて、「抑制」と「抑止」の対象が①⇒④へと広がっていくことがわかります。「ならず者国家」を相手にする際には、その国家を支援している企業、資金、人脈などを辿らなければならない。また「テロリスト」に対峙する際にも、テロリスト・セルの把握から、セルを支持するボランティア、そして広範な「支援者」にいたるまで、幅広く対象にしなければならないということです。

これが現段階における、「抑止論」の姿です。「抑止」が安全保障の基盤となった時代を経て、「抑止」は「抑制」の概念を飲み込みつつ、広範な概念として再浮上してきました。今後、どのように「抑止論」が展開していくのか、引き続き考察を深める必要があるでしょう。

【ケース・スタディ:中台関係】

さて、授業での最初のケースで扱ったのは中台関係でした。詳しい説明は省略しますが、中国は台湾が①独立宣言を行った場合、②(独立を既定化する)憲法改正を行った場合、③平和統一の条件が完全に失われた場合には、「非平和的な措置その他必要な措置」をとる(つまり武力行使する)と宣言しています。国家分裂を防ぐために、分裂勢力に対しては武力行使も辞さない、というのが現在の中国の立場です。

それでは、そのような武力行使は可能なのでしょうか?いろいろ難しい問題がありそうです。例えば軍事的にみても、中国の人民解放軍が台湾に上陸して完全制圧するためには、台湾軍の6倍の兵力が必要とされるとしています。それ以前に、上陸するためには台湾海峡の制空権(空域における軍事優位)と制海権(海域における軍事的優位)をとらなければなりません。現在の中台の軍事バランスをみると、陸上兵力数はともかく、空軍・海軍の軍事バランスから考えれば、まだまだ台湾軍が優位な状況にあるといえるでしょう。

さらに台湾は「台湾関係法」(1979)で「台湾人民の安全または社会、経済の制度に危害を与えるいかなる武力行使または他の強制的な方式にも対抗しうる合衆国の能力を維持する」ことを宣言することによって、米国との軍事的な関係を「曖昧な形で」保っています。もっとも、台湾関係法は米国議会の国内法であって、条約としての法的縛りはありません。つまり台湾が米国の「集団的自衛権」に基づく「拡大抑止」を担保しているかどうか、これはその時々の米政権の政治的な判断に拠るということになるわけです。こうした米国の台湾に対するコミットメントを称して「戦略的曖昧性(Strategic Ambiguity)」と呼ぶわけです。

したがって中台関係には、「中台抑止関係」と「中・台(米)抑止関係」という二つの次元が存在することになるわけですね。この2つの抑止体系を掛け合わせるならば、台湾に対して中国が武力行使を実施するのは、実際のところとても難しいように思えます。

だったら台湾は悲願の「独立宣言」を行えばいいじゃないか、ということになりそうですが、ここにもいろいろ難しい問題がありそうです。上記のような状況にもかかわらず、「中国は武力行使しない」と確証できないからです。そして中国は武力行使の信憑性を高めるために、1996年の台湾総統選挙の際に大規模なミサイル演習を行ったり、2005年には「反国家分裂法」によって台湾への武力行使を国内法によって正当づけたり、同年の中露軍事演習でも台湾への上陸作戦がメニューに組み込まれたりしたわけです。すなわち「中国は本気で武力行使するぞ」と台湾に意図を与え続けることが、台湾の独立を「抑止」する中国の姿勢だというわけですね。

では、台湾はどのように考えているのでしょうか。中国の攻撃が「許容できる損害レベル」(たとえばビル数箇所の破壊等)であれば、独立をしてしまえるかもしれません。ただし中国も当然その「許容レベルを超える攻撃」を常にちらつかせてくるでしょうから、なかなか一筋縄でいきません。そうすると台湾にとっては「武力行使をしたら確実に中国が負ける」(懲罰的抑止)と「中国が攻撃しても台湾は持ちこたえられる(したがって攻撃は無駄だ)」(拒否的抑止)という状況をつくろうとするわけですね。

前者の懲罰的抑止にとって重要なのは、台湾自身の防衛力と米国の介入ということになります。ところが、近年中台関係の軍事バランスは中国側に傾きつつあり、中国人民解放軍の急速な近代化によって、あと数年もたてば制空権・制海権は中国側にシフトする可能性が高いです。

さらに「米国の介入」にも雲行きが怪しくなってきました。ブッシュ政権は2000年の選挙キャンペーンでは「戦略的あいまい性は存在しない」(ライス国務長官)という強い表現で、台湾を防衛する意思を示していました。しかし、2003年から04年にかけてずいぶんその表現を変化させています。中国首脳には「一つの中国」を再三確認するとともに、台湾に対して「一方的な独立は認めない」という立場を強化するようになったからです。この背景には、中国の急速な台頭と米中の経済的な相互依存関係が増大したことがある、といわれています。その中で、やみくもに台湾が政治ゲームにうってでることは、地域の安全をおとしめ、中国の成長市場をも失わせることにつながるからです。

懲罰的抑止にそれほど期待できないとすれば、拒否的抑止を強化することはできるでしょうか。残念ながら、それも厳しい見込みです。例えばミサイル防衛ひとつとってみても、中国はすでに台湾海峡沿岸に700発以上の短距離ミサイルを配置し、数分以内に台湾を徹底的に攻撃できる態勢にあります。おそらくこれだけの数をミサイル防衛で守りきることはできないでしょう。ミサイルの攻撃-防衛のバランスにおいては、すでに中国は勝利してしまったのです。また、台北は歴史的な経緯から民間防衛の仕組みが整っておらず、都市基盤も脆弱です。島嶼地形から戦略的な縦深性にも欠けています。つまり拒否的抑止の効果は限定的といわざるをえません。

こうしたことから、中台関係には「台湾侵攻もできず、独立もできない」という形での現状維持(status-quo)が保たれる可能性がもっとも高いといえます。他方で、台湾経済がますます本土経済に依存するようになれば、独立よりも別の道を探ろうとする考え方が徐々に高まる可能性さえあるかもしれません。2008年には台湾総統選挙が予定されていますが、そこで親中派の国民党が勝利すれば、北京政府との「歴史的な和解」の可能性さえ、想定する必要が生じるかもしれません。歴史は「抑止の掛け合い」にどのような審判をくだすのでしょうか。

〔参考資料〕

[1] Lawrence Freedman, Deterrence: Themes for 21st Century (Polity Press: London, 2004)

[2] Patric Morgan, Deterrence Now (Cambridge Uniersity Press:London, 2003)

[3] US Department of Defense, Quadrrenial Defense Review (Februrary 2006)

[4] Michael O'Hanlon, “Can China Conquer Taiwan?” International Security (July 2000)

投稿者 jimbo : 15:39

2006年04月20日

第2回講義レビュー(06年)

第2週になり、履修者の数もおおよそ定まってきたみたいですね。先週は「履修者がΩ教室に入りきらなかったらどうしよう・・・」と心配していましたが、なんとかΩサイズに収まったようです。よかった(^-^)。

【「脅威」と「脅威認識」について】

さて、安全保障論でよく議論の出発点となるのは、「脅威」をめぐる概念です。Securityの語源がSe(引き離す)+Curitas(不安)であるように、「不安」の源が何か、ということが安全保障論の基点になるわけですね。

ところで、永田町では「日本にとって中国は脅威か?」という議論について、昨年面白いやりとりがありました。民主党の前原代表(当時)は、昨年12月の訪米の際に「(中国は)現実的な脅威だ」と発言をし、内外で波紋をよびました。これに対し自民党は「中国は現時点では脅威ではない」という認識を示し、その理由として「特定国に対する侵略の意図と能力を組み合わせて『脅威』という。中国に能力はあるが、明確な意図は見当たらない」(自民党国防族)からだ、と述べています。

皆さんはこの議論をどのように評価しますか?いったいなぜ、このような見解の差が生まれるのでしょうか?これらの議論には「脅威」という概念をめぐって、日本国内でかなりの混乱があるように見受けられます。あまり「脅威」という言葉が、政治家たちの間で吟味されずに使われているようなのです。

安全保障論の授業で紹介した「脅威」の定義とは「主体(国家・非国家主体・個人)に危害・損害を与える(可能性のある)『意図』と『能力』」です。当然ながら、相手方が我々に悪意(意図)を持っていても、軍事力(能力)が伴わなければ「脅威」にはならないわけですね。逆に相手が軍事大国(能力)であっても、我々に損害を与える意図がなければ、同じく「脅威」とはみなすことは適当ではないのです(たとえば同盟国である米国は日本の脅威とはいい難い)。

「脅威」の概念は、「意図」と「能力」の二つが結びつかなければならないわけですね。その意味で自民党の提起した議論には説得力を感じるわけです。つまり、自民党・民主党ともに認めているのは「中国の軍拡は(能力として)脅威と『なりうる』」が、自民サイドが強調したいのは(現在のところ)中国が日本に損害を与える意図は持っていない(したがって前原氏の発言は勇み足である)ということですね。

でも自民党サイドが「中国が日本に侵略する意図はない」という「意図」の解釈は、やや乱暴だと思いませんか?現代の安全保障論は「侵略」を対象にしたものなのでしょうか?むしろ「侵略」に至らず「事故」ともつかない、その中間に「白黒はっきりしない世界」があるのではないでしょうか。

たしかに、日中対立の結果、中国が日本に対して直接侵略をする事態は考えにくいと思います。でも、仮に台湾海峡で武力紛争が発生した場合に、日本の島嶼地域が常に安全といえるでしょうか?また、日中の中間線をめぐる対立や、海洋調査船の活動に対して対抗措置をとった場合、軍事的な小競り合いが起きる可能性も無視できません。したがって、全面的な軍事対立を想定して「脅威」か否かを判断する、という議論自体がやや現実離れしているわけですね。したがって、過去の定義(授業で紹介した第1象限の世界の定義!)にしたがって「脅威」を規定することは、もはや時代遅れといわざるを得ないのかもしれません。

むしろ安全保障論を学ぶ私たちにとって重要なのは、①(中国の)軍事的な能力が現在どのような段階にあり、②将来いかなる能力を持つようになるのか、そして③中国の国家目標・安全保障政策がこれら能力をどのように結び付けられるのか、ということを解きほぐしていくことです。日本にとっての「脅威」とは何か、という議論について単純すぎる理解をしようと焦らず、さまざまな事態を想定して、じっくりと考えてみてください。

【QDRにみる米国の安全保障観】

さて授業の中では、米国・ロシア・欧州各国・中国・日本がどのような「脅威認識」を持っているのか、比較検討してみました。とりわけ重要なのは、超大国である米国がどのような安全保障観を持っているかを理解することだと私は考えています。良かれ悪しかれ、米国の認識に世界の趨勢は大きく振り回されるわけですから。まずは米国の認識を解剖してみましょう。

さて、ここでも引用するのは、前回も紹介した「4年毎の国防政策の見直し」(Quadrrenial Defense Review: QDR)です。QDRは1997年以来、国防総省が議会の要請によって4年に1度国防政策を見直す文章です。日本では「防衛計画の大綱」に相当しますが、QDRは米国の安全保障政策の理念・目標・コンセプトなどについて、よほど雄弁に語っており、読み応えのあるレポートです。

最新のQDRは、2006年3月に発表されました。QDRは米国が直面する安全保障上の脅威として①非正規型(テロリズムなど)、②破滅型(大量破壊兵器など)、③伝統型(通常戦力による軍事紛争の脅威)、④混乱型(サイバー攻撃など)の4つに分類しています。

ここで重要なのは、上記座標軸の横軸を「(米国の)脆弱性」、縦軸を「(事態の)蓋然性」と定めていることです。つまり、もっとも脆弱性・蓋然性が高いのが②破滅型、逆にもっとも低いのが③伝統型となるわけですね。ということは、米国の脅威認識としてより②破滅型および①非正規型の脅威への対応が重要になる、という認識をしめしているわけです。

ところが、現在の米国の軍事態勢は依然として③伝統型への対応に備えたものになっている。これが、米国にとっての脅威と、それに対応する米軍の態勢とのギャップを生んでいるという問題意識が生まれます。そして、下図のように「ウエイトを(②>①の方向へと)シフトさせなければならない」という結論を導き出しているわけですね。

【「脅威」ベースから「能力」ベースへ】

さらに理解を深めなければならないのは、米国の安全保障政策において「脅威」という言葉を意図的に排除しようとしていることです。かつて冷戦期の脅威の代表格はソ連でした。安全保障専門家の仕事といえば、ソ連の「意図」と「能力」を分析し、その脅威にいかに備えるかを提言することでした。そして冷戦が終わると、いわゆる「地域紛争」の発生が米国やその同盟国にいかなる損害を与えるかという観点から「脅威」が評価されるようになりました。1993年のボトム・アップ・レビュー(Bottom-up Review)では「2つの同時に生起しうる地域紛争(ここでは朝鮮半島と湾岸地域)に、対応できる能力」の構築が目指されたわけです。すなわち、二つの地域紛争を米国(とその同盟国)にとっての脅威と認定するところから、国防計画が成り立っていたわけですね。

ところが9.11事件を経ると、「どの国が・誰が脅威なのか」という議論が特定しづらくなりました。テロリズムのような①非正規型の攻撃は、ヒト・モノ・カネの複雑なネットワークから生じるものだし、また②破滅型の攻撃も、朝鮮半島や湾岸地域以外のアクターが大量破壊兵器を手にすることによって、実行が可能になるかもしれないからです。つまり「誰が意図をもっているのか」がわかりにくい世の中が到来した、と米国はとらえているわけですね。

その結果生み出されたアプローチが「能力ベースのアプローチ」(Capability-base Approach)と呼ばれるものです。ここでは「米国の脅威がいつどこで出現するかは、現下の安全保障環境では予測困難である」前提があります。「空間・時間」の概念で説明したとおり、ポスト9.11の安全保障では空間と時間を越えて、脅威が出現してくるという観念が生まれているわけです。

しかし、だからといって米国が敵について何もわからないわけではない。「敵がどのような能力を用いて米国を攻撃するかは予測可能である」ということですね。つまり世界にはどのような大量破壊兵器が拡散し、いかなる通常戦力が存在するか、つまり「能力」を把握することは「意図」を把握するよりも具体的だという世界観を強調したわけです。

そのため米国は、大量破壊兵器がどのように生産・移転・使用されるのか、という現象こそが安全保障上の脅威であり、そこに着目しなければ実際の攻撃を止めることはできない、という発想に立つわけです。現存する「能力」に対応するために、自らの「能力」を形成する、それが「能力ベースのアプローチ」の真意ということですね。

米国が「脅威ベース」という言葉をなぜ排除したのか、なぜ「能力ベース」という概念を採用したのか、みなさんももう一度よく考えてみてください。

今回のレビューはここまで。授業の後半で紹介した「安全保障政策の類型」については、前年度のレビューをごらんください。

投稿者 jimbo : 00:52

2006年04月11日

第1回講義レビュー(06年)

【対テロ戦争の「地域化」と「相互依存下の勢力均衡」】

「安全保障論」が今年も開講されました(^-^)/。この授業を担当して2年目だというのに、とても緊張して授業に臨んでいます。それは、世界の安全保障情勢がダイナミックに変化するなかで、「安全保障」を論じる枠組み・前提が常に変化し続けているからです。そのなかで、去年自分が考えた分析、そしてたどり着いた結論さえも、ふたたび構成しなおす必要があると感じています。そんな緊張感を覚えながら、授業を進めています。

もっとも、今年の「安全保障論」のシラバスの構成は、昨年のものと基本的に同じテーマで進めていきます。ですから、この「安全保障論ノススメ」は学習をすすめるうえで、大いに活用して欲しいと思います。同じテーマだけど、違う姿がみえるかもしれない・・・。そんな意味で、今学期のエントリーは、昨年のエントリーを補足するかたちで、活用していきたいと思います。

以下、第1回目としては2006年の大きな潮流として「対テロ戦争の『地域化』と『相互依存下の勢力均衡』」を論じていきたいと思います。

さて、昨年のエントリーにも書いてあるとおり、第1回「空間横断の安全保障」では、①安全保障概念の多元化、②9.11事件以降の安全保障のパラダイム変化(Balance of Powerおよび抑止理論への挑戦)、③安全保障の「空間軸」・「時間軸」の変化」を紹介しました。

いくつか1年間の動向を踏まえて、UPDATEしてみたいと思います。まず、「対テロ戦争」は引き続き、米国を中心とする多くの国で安全保障上の重要な課題となっています。米国で2006年3月16日に発表された『国家安全保障戦略』(NSS)では、「対テロ戦争に一定の成果を収めつつある」としながらも「新しい課題が浮上している」として対テロ戦争の継続を唱えています。以下、NSSを引用しながら、現在の米国の安全保障観を読みといてみましょう。

The war against terror is not over. America is safer, but not yet safe. As the enemy adjusts to our successes, so too must we adjust.

Terrorist networks today are more dispersed and less centralized. They are more reliant on smaller cells inspired by a common ideology and less directed by a central command structure

While the United States Government and its allies have thwarted many attacks, we have not been able to stop them all. The terrorists have struck in many places, including Afghanistan, Egypt, Indonesia, Iraq, Israel, Jordan, Morocco, Pakistan, Russia, Saudi Arabia, Spain, and the United Kingdom. And they continue to seek WMD in order to inflict even more catastrophic attacks on us and our friends and allies..

こうした「分散化されたテロリスト」という新しい状況に対して、米国は「対テロ戦争」の原則を再び確認します。それは①「先制行動」の必要性、②「大量破壊兵器の移転阻止」、③テロ組織と支援組織の破壊です。中でも注目されたのは「先制行動論」が下記のように支持されたことでした。

The hard core of the terrorists cannot be deterred or reformed; they must be tracked down, killed, or captured. They must be cut off from the network of individuals and institutions on which they depend for support. That network must in turn be deterred, disrupted, and disabled by using a broad range of tools.

しかし、2006年のNSSではこうした状況(テロリストも分散化し、かつ米国の対応に対してもアジャストしはじめている)に対し、米国は新しいアプローチを模索しなければならない、としています。その最大の眼目が「民主化の促進」ということになります(なぜ「民主化」なのかは、稿をあらためて論じたいと思います)。

ここまでを、ブッシュ政権の対テロ戦争の継続している基本姿勢として、評価することが重要だと思います。しかし、2006年になりテロの衝撃から、すでに5年が経過しました。この5年間にも、国際情勢には大きなダイナミクスが展開されました。単なる「対テロ戦争」というだけでは、米国の安全保障政策をはかることができなくなっているのは、いわば当然だといえます。それを、以下の3つの視点から読み解いて見ましょう。

第一は、「対テロ戦争」を継続しながらも、「イラク戦争」に対する反省を胸の内に秘めた政策が展開されていることだと思います。ライス国務長官がイラク戦争を肯定しながらも「われわれは(イラクで)戦術的には多くの失敗をした」と述べたように、イラク攻撃・占領・暫定政権・正式政権発足へと至ったものの、イラク各地域では、治安悪化に歯止めがかかりません。多くの米兵も亡くなってしまいました。こうした政策の評価を内に秘めながら、米国はさらなる「対テロ戦争」を推進しているわけです。

第二に、そのため米国は「対テロ(および大量破壊兵器)・グローバル・アプローチ」に加え、各地域の特色を踏まえた「地域的アプローチ」を重視していることが挙げられます。かつての「悪の枢軸」とひとくくくりにされたイラク・イラン・北朝鮮も、今はイラン・北朝鮮に異なるアプローチがとられています。イランへの国連安保理を通じた圧力の強化(または限定空爆の可能性)という方針に比べると、北朝鮮に対しては依然として粘り強い六者協議のアプローチが採用されています。「グローバルな方針」で一貫させるというより、「地域別の方針」を重視しているのがここ数年の傾向であるといえます。

第三に、その結果としてグローバルな不拡散・対拡散の枠組みが、非常に曖昧なスタンダードになっています。上述のイラン・北朝鮮に対するアプローチの差に加え、2006年3月にブッシュ大統領がインドを訪問し、インドの核平和利用に協力する姿勢をみせたことは、NPTの枠外で核保有・核の平和利用する権利を事実上認めてしまったことになります(インドはNPTに署名していません)。こうしたなかで、不拡散・対拡散という国際的な規範が、いったいどこに存在しているのか、という疑問に立ち返らざるを得ないわけです。

このような状況のなかで、米国の安全保障政策はふたたび「台頭する挑戦国」へのダイナミックなパワー・ポリティクスへの関心を高めているようにみえます。とりわけ、中国・インドへの安全保障・経済上の関心がたいへん高くなっていることに注目する必要があります。「9.11事件からイラク戦争まで」を、「対テロ戦争の執着(狂騒)」の時期ととらえるならば、時代はふたたび「グレート・パワー・ポリティクス」へと振り子を転進させているようにも思えます。

それが、(後に詳しく扱うように)米国をして中国を「責任あるステークホルダー」(ゼリック国務副長官)とみなしたり、インドに対する核の平和利用への協力に踏み切る大きな誘因となっているとみることもできるでしょう。この中国・インドに共通するのは、ダイナミックな経済発展です。したがって、かつての(冷戦型の)パワー・ポリティクスと異なり、互いの資本が行き交い、相互依存を深めた関係の中での、「相互依存下の勢力均衡」が生じているのです。

米国国防省が4年に1度提出している『4年ごとの国防政策見直し』(Quadrrenial Defense Review)では、その最も新しいバージョンで中国・インドを「戦略的岐路にある国々」(Countries at Strategic Crossroads)と位置づけています。つまり、米国にとって将来の中国・インドがどのような挑戦国となるのか、未だに定義するに至っていないわけです。これらの国々を、米国にとって友好国として形作る(Shaping)ことが、重要な目標と位置づけていますが、中国・インドのダイナミックな発展をどのように方向付けるのか、難しい課題は山のように控えています。

このように、米国の安全保障戦略は「対テロ戦争」における「グローバル・アプローチ」から「リージョナル・アプローチ」へ、そしてインド・中国の台頭に伴う「相互依存下での勢力均衡」へと、その焦点を移しているようにみえます。この動向を、いかなる枠組み(フレームワーク)によって理解するべきか、日本の安全保障政策にとってのインプリケーションとはなにか、こうした深遠な課題を春学期を通して考えていきたいと思います。

〔参考資料〕

US Whitehouse, The National Security Strategy of the United States (March 2006)

US Department of Defense, The Quadrrenial Defense Review (QDR) (February 2006)

投稿者 jimbo : 19:09

2005年07月29日

「安全保障論ノススメ」 2005年春学期・講義レビュー目次

第1回 「空間横断の安全保障」の出現?

第2回 安全保障政策の体系

第3回 抑止論(deterrence)と拡大抑止(extended deterrence)

第5回 軍備管理・軍縮・不拡散・拡散対抗(その1)(その2)

第8回 アジアにおける多国間安全保障

第9回 軍事技術・国防産業・インテリジェンス(その1)(その2)

第10回 テロリズムとカウンターテロリズム(その1)(その2)

第11回 日本の安全保障政策と防衛体制I(その1)(その2)

第12回 日本の安全保障政策と防衛態勢II

第13回 日本の安全保障政策と防衛体制 III(その1)(その2)(その3)

投稿者 jimbo : 09:30

第13回授業レビュー(その3)

【日本の安全保障:「概念モデル」の重要性】

日本の安全保障政策の将来のビジョンはどうあるべきでしょうか?私たちが将来を想定するとき、(どんな問題においても)一定の「シミュレーション」を行っています。明日、1週間後、1年後、3年後・・・に、現在の状況がどう変化するか、ある種の「概念モデル」を念頭においているわけですね。

例えば、「過去10年中国の経済成長が続いている。このまま続けば10年後には○×という状態になっている」というのが「線形モデリング」(Linier Modeling)です。また、「かつての大英帝国は、○×の条件で衰退した。だから米国もその道を辿るだろう」というのが過去との比較におけるモデリングです。 さらには、「日本とイタリアは政治状況が良く似ている。したがってイタリアが辿った方向性によって、日本の方向性もわかる」という議論は「カテゴリー化モデリング」といいます。私たちは日々の意思決定や、将来の見込みを立てるに当たって、意識的・無意識的にモデル・シミュレーションをしているんですね(「モデリング・シミュレーション」については、このキャンパスでは井庭先生がご専門ですので、ご関心のある方は、ぜひ受講をお薦めします)。

他方で、政治学者や国際関係を専門にする学者の予測は、エコノミストとともにあまり正確ではありません。例えば多くの学者は、1989~91年に冷戦構造が崩壊することを予測できなかったし、2001年の9.11事件によって米国の安全保障パラダイムが変化することも、想定の範囲外でした。「学者は予想屋ではない」と居直ることもできますが、「理論化」や「概念化」によって将来の政策的指標が得られないとするならば、やはりプロとしての責任を問われなければなりません。

同時に、「なぜ予想できなかったのか」という不断の反省を込めて、新しい概念を再構成していくことが、日々重要となっていくわけですね。現代の国際情勢・安全保障環境に関する自らの「概念モデル」が明確であってはじめて、各政策課題における指標を示すことが可能になるわけです。

ただ、この作業は口で言うほど簡単ではありません。例えば、皆さんが「核兵器の役割」についてレポートを書いたときにも、現代の核兵器が果たして世界を安定化させるのか、それとも不安定化するのか、についてずいぶん悩んでいたようでした。結果は、どちらにも傾きうるのです。「抑止論」にしても、抑止されているかどうかは、「抑止が失敗して初めて明らかになる」わけですね。いわゆる「リアリズム」「リベラリズムの概念モデル自体の有効性が問われなければなりません。

そして、往々にして人々は過去のモデルに拘束されがちです。例えば、第二次世界大戦の軍事当局者たちの戦略を描いた傑作『八月の砲声』は、将軍たちの誤算が生じた原因を、第一次大戦の概念モデルに拘束されていたからだ、と主張しています。戦間期の20年間で、国力も技術も戦術も全く変わったにもかかわらず。このように考えると、安全保障政策において究極の正しい答えはないのかもしれません。

ただし、ここで思考を止めてはいけません(中間レポートでは大分ここで思考をとめていた人も多かった)。私たちの目の前には、実際の政策課題があります。そして将来みなさんは、これらの政策課題に「コミット」するわけです。例えば、皆さんが仮に1962年10月の「キューバ危機」に際して国家安全保障会議(NSC)の一員として政策立案の責任を担っているとしたら、正しい答えはないから「答えが出せない」という選択肢はありません。必ず自らの「概念モデル」に従って答えを出さなければなりません。そして、その「概念モデル」には多くの人々の生命や財産が係っているほど、重要なモデルとなります。皆さんの日々の思考過程において、アイディア・概念モデルが、政策を作るうえでどれほど重要かを、ぜひ心の奥で感じて欲しいと思います。

-------------------

防衛庁で「安全保障に関する懸賞論文」を募集しています。テーマは「新たな脅威や多様な事態に関し防衛庁・自衛隊に期待すること」で、9月30日が締め切りとのこと。ぜひ関心のある方は応募してみてください。詳細は(http://www.jda.go.jp/j/info/ronbun/ronbun2005.htm)。

-------------------

【日本の安全保障:将来のビジョン】

さて、日本の安全保障における将来のビジョンを想定する際に、少なくとも以下のような課題を想定する必要があります。

第一は、「国力変化のダイナミクス」です。20年後を想定した際に、アジア太平洋地域では、中国とインドが経済大国として浮上する可能性はかなり高いといえるでしょう。特に、中国がいかなる大国としてこの地域に台頭するかは、日本の安全保障政策の基盤を左右する最大の問題と考えられます。将来の中国の軍事力が、いかなる運用をされうるかは、関心を高めざるを得ません。日本が、将来大国化した中国とパートナーとして協調的関係を構築できるのか、それとも互いのナショナリズムがぶつかり合う競合的な関係になるのかによって、日本の安全保障政策にも大きな変化が生まれます。

さらに、日本経済の世界に占めるシェアが低下し、日本が政治・安全保障面で信頼ある行動が取れない場合、日本の国際社会における影響力も著しく低下し、国際政治の動きにも受動的にしか対応できない国になる可能性もあります。そんなときに、中国の新しいエリート層が魅力的な議論を提示し、大国化した中国が洗練されたパワーとして台頭した際に、日本の存在はアジアで埋没してしまうかもしれません。

第二は、「技術変化のダイナミクス」です。技術開発というのは予測することが容易ではありません。50年前の技術による戦争と、25年前、さらには今日の戦争には、大きな差異があることは、かつての授業でも触れたとおりです。例えば現在ラムズフェルド国防長官が進めている米軍の変革(transformation)は、現代の技術力を駆使して、少ない兵力で最大限の米軍の展開能力、情報能力、指揮・統制能力を発揮しようとする改革です。こうした技術力の変化は、将来の米軍の前方展開戦略や、同盟関係にも影響を及ぼすことが予想されます。また、日本の防衛装備体系についても、ハイテク技術の導入によって大幅な変更が加えられる可能性もあります。

第三は、まさに日本が21世紀の中盤にかけて、どのような自己イメージを持つのかという「安全保障ビジョン」をめぐる問題です。日本が国連安保理の常任理事国になるべきか、日本の政府開発援助(ODA)をどのくらいの規模で誰に対して提供すべきか、国際機関・国際基準認証機関において日本のプレゼンスはどの程度あるべきなのか、他国の抱える問題に対して日本はどれほど貢献していくべきなのか、地球環境やエネルギーといったグローバルイシューに対して日本はどれほどの責任を果たすべきなのか・・・こうした日本の「能動的な外交政策」(proactive foreign policy)の具体的中身が、現在問われているのです。

私自身は、経済財政諮問会議の下で設置された「日本21世紀ビジョン」のワーキンググループの一員として、今年の4月に専門調査会報告書を策定しました(日本21世紀ビジョンについてはこちら)。

この中で私たちのワーキンググループが示した2030年の日本の姿として「世界中の人々から、日本に住みたい、日本で働きたい、日本で勉強したい、日本に遊びに行きたい、と思われる国」、また「日本に生まれてよかった、日本で働けてよかった、と満足を実感できる国」という国家像を提示しました。その中でもとても大事なのは、日本がグローバル化の中で、経済成長を維持して、豊かで安全な生活を維持するために、グローバルな市場で勝ち抜く企業や人材の育成が不可欠です(この報告書についての対談が、『世界週報』(2005年8月9日号に掲載されています)。

このような将来の構想の中で、魅力ある日本を創っていくためには、世界的な競争力のある人材が不可欠です。私が授業の最後に、SFCで学ぶ皆さんが、世界のトップランクの大学生に、決して負けない競争力と魅力を身に付けてほしいといったのは、そのためです。

【最後にひとこと】

最後にエピソードをひとつ。女優の菊川玲さんが、米国の敏腕プロデューサーに「女優として成功する秘訣はなんですか?」と質問したとき、彼は「それはコミットメントだよ」と答えました。「女優を自らの天職(calling)だと自覚して、そのcallingにコミットすることが大事なんだ」というのが、数ある名俳優を輩出した彼の哲学でした。

私は、この言葉は決定的だと思っています。皆さんが世界で生じているさまざまな課題に自らが「コミット」すること。自らを「コミット」させること。皆さんが日々構想しているアイディア、書いている文章、考えている「概念モデル」が将来の政策を作っていくという自覚を持つこと、これが皆さんの大学生活をさらに豊かにすると思います。

これで「安全保障論」は終わりです。春学期間ありがとうございました。ぜひ、これからの将来、自分自身の可能性を引き伸ばして、頑張ってください。私も皆さんを応援しています。

神保 謙より

投稿者 jimbo : 09:26

2005年07月28日

第13回授業レビュー(その2)

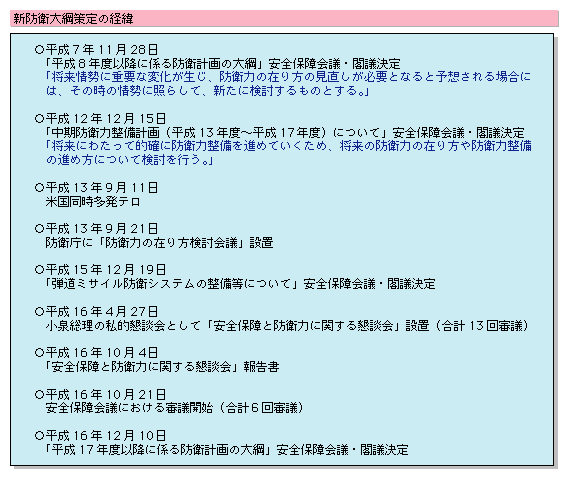

【日本の現在の防衛政策:07大綱】

冷戦後の国際情勢の変化を踏まえ、日本は1995年9月に「平成8年度以降に係る防衛計画の大綱」(防衛大綱⇒07大綱)を策定しました。その前後に、日本をとりまく安全保障環境にも変化が生じていました。1991年のソ連邦の崩壊に伴い、極東ロシア軍が大幅に削減されたことにより、日本も冷戦期の緊張関係からは相当程度解放されました。しかし、日本周辺の安全保障環境は、むしろ緊張を高めていきました。1993~94年には朝鮮半島の核開発問題をめぐる緊張が高まり、「米軍の軍事行動まであと一歩まできていた」(ペリー国防長官:当時)状況にありました。さらに日本国内では、1995年に阪神淡路大震災、東京では地下鉄サリン事件が起こりました。日本の周辺、日本国内の双方から「安全」に関する価値観を大きく問われた時期だったわけです。

このような背景で策定された「07大綱」には、三つの大きな特徴がありました。第一は、1978年に策定された防衛大綱のコンセプトである「基盤的防衛力」構想を、07大綱でも踏襲したということです。「基盤的防衛力」とは「自らが力の空白となって周辺地域の不安定要因とならないよう、独立国として必要最小限の基盤的な防衛力を保有する」という考え方です。かねてより、「力の空白論」と「必要最小限の防衛力整備」には矛盾する論理(第11回レビューを参照すれば、前者は絶対性・後者は相対性による論理なのです)が指摘されていましたが、この基盤的防衛力は政治的に便利(日本の平和主義に沿った防衛力であることを内外にアピールしながらも、防衛力整備を進めることができる)な概念であることから、改訂されることなく踏襲されていきました。

第二の特徴は、控えめながらも「周辺地域への対応」「国際平和協力」といった、日本の領域外での自衛隊の活動を銘記したことです。しかも07大綱当時では「周辺事態への対応」という言葉が刺激的過ぎて記載することができず、「大規模災害など各種事態への対応」(笑)という項目の中に、しれっと「周辺地域でわが国の平和と安全に重要な影響を与えるような事態が発生した場合は、憲法と関係法令に従い、必要に応じて国連の活動を適切に支持しつつ、日米安保体制の円滑かつ効果的な運用を図ることなどで適切に対応する」と書き込んだわけです。後者の「国際平和協力」については、1993年に日本がはじめて国際平和維持活動(PKO)に参加したことを契機に、自衛隊の任務として国際平和協力をより積極的に推進していく姿勢を打ち出しました。

第三の特徴は、防衛力の規模と機能の見直しを「合理化・効率化・コンパクト化」というコンセプトの下に進めることを謳ったことです。これは、必要な機能の充実と防衛力の質的な向上を図ることで、多様な事態に有効に対応し得る防衛力を整備し、同時に、事態の推移にも円滑に対応できるよう適切な弾力性を確保し得るものとすることが適当であるという考え方です。日本の財政的な制約の中で、新しい転換は常にスクラップ・アンド・ビルドによって達成しなければならない、という今日まで引き継がれていく考え方ですね。

【現在の防衛政策:新大綱の特徴】

さて、「07大綱」から10年経った2004年12月に「平成17年度以降に係る防衛計画の大綱」(新大綱)が閣議決定されました。この10年間にも、安全保障環境は刻一刻と変動を続けました。1996年には台湾海峡における中国人民解放軍の大規模ミサイル演習があり、1998年には北朝鮮からテポドン・ミサイルの試射がありました。そして、2001年には米国における同時多発テロ事件が起こり、その後米国は「対テロ戦争」という新しい軸のもとで、安全保障政策を改編していくことになります。安全保障環境の大きな変化に、日本の防衛力整備がどう対応していくべきか、その答えを出したものが新大綱であるといえるでしょう。

日本政府は、その間に「周辺事態法」(1999年)、「対テロ特別措置法」(2001年)、「イラク支援特別措置法」(2003年)、「有事関連法制」(2003年)、など、グローバル・リージョナル・ナショナルの三つの空間における自衛隊の役割を規定していきました。

このような過程の中で、防衛庁は「防衛力に関するあり方検討会議」という内局の検討会を中心に防衛大綱見直しの作業を進め、その成果を示したのが2003年12月の「弾道ミサイル防衛の整備等について」でした。この閣議決定の中で、日本政府は弾道ミサイル防衛(BMD)の導入を決定すると同時に、「我が国の防衛力の見直し」という項目の中で陸・海・空自衛隊の全般的な見直しを提言しました。これが、日本版トランスフォーメーションのあり方を示す、重要な決定となりました。

2004年10月には首相官邸での諮問機関である「安全保障と防衛力に関する懇談会」(座長:荒木浩東京電力会長)が、最終報告書を提出し、①伝統的脅威と非伝統的脅威の「あらゆる組み合わせ」が存在する国際情勢、②「多機能弾力的防衛力」の導入、③国際平和協力任務の主任務への格上げ、④武器輸出三原則の柔軟運用、などを提案しています。この資料は、将来の日本の防衛力の方向性を示す文書ですので、ぜひ熟読してみてください。

このような経緯をへて、2004年12月に「平成17年度以降に係る防衛計画の大綱」が策定されました。すでに上記二つの文章で相当レールが敷かれた上に出された大綱だったので、あまりその内容を繰り返すことはしません。重要なのは、①伝統的脅威に加え、非国家主体の脅威を日本の脅威認識として認識していること、②「基盤的防衛力」について「その有効な部分は継承しつつ」(わけわからん文章だけど・・・)、新たな脅威に対応する能力を具備する必要があり、その内容として「即応性、機動性、柔軟性及び多目的性を備え、軍事技術水準の動向を踏まえた高度の技術力と情報能力に支えられた、多機能で弾力的な実効性のあるものとする」こと、③そして国際情勢認識としては、リージョナルな不安定要因としての朝鮮半島や台湾海峡、将来の中国の軍事動向などが挙げられ、これに対し独自の防衛力整備、日米安保体制の充実化によって対応していくこと、④そして最後にBMD導入に伴う防衛構想の変化、厳しい財政の中で日本の防衛力の多機能化を図っていくこと、等が今回の防衛計画の大綱の柱ということになります。

日本の防衛政策も、徐々にグローバル・リージョナル・ナショナルの三空間における役割を規定しつつあります。ただし、①日本の憲法と安全保障政策との関係、②一般法としての「安全保障基本法」のあり方、③逼迫する財政の中での防衛力整備のあり方、などについて、まだまだ多くの課題が残っているのが実情です。防衛計画の大綱は、今後数年内にも再度の見直しが行われる予定ですが、今回十分に概念化できなかった内容について、さらなる検討が続けられています。

(つづく:次回が最後です)

投稿者 jimbo : 18:37

2005年07月15日

第13回授業レビュー(その1)

【イギリスにおける同時多発テロについて】

最終回の安全保障論も、平穏無事に済ませることはできませんでした。世界の情勢は刻々と動いており、数ヶ月前に学んだことが、すでに新しい事件によってオーバーライドされたり、仮説の再構成を迫られたりします。また、この授業を通して学んできた新しい安全保障の枠組みを、日々の事件を通して再確認・再構成しなければなりません。

7月7日にロンドンで発生した同時多発テロ事件は、国際テロリズムの脅威が依然として大都市圏を破壊する能力があることを実証したものでした。今回のロンドンの地下鉄・バスを標的とした4件の同時多発テロ事件で、3件の地下鉄爆破の発生時刻については、午前8時50分前後1分間という、きわめて綿密・正確な犯行でした。3ヶ所の遠隔地での同時発生およびおよその爆発規模から、時限付高性能爆弾(14日のロンドン警視庁の発表では4件とも自爆テロと断定されました)であると推定されています。

G8サミット開催時期に合わせた犯行、同時多発テロという手法、高性能爆弾の調達等の特徴において、現在のところアルカイダ系組織の犯行であることが最有力視されています。今日(15日)までに4人の英国籍の実行犯が特定されていますが、彼らがアルカイダとどう結びつき、セルを形成していたのかは不明です。犯行後の7日には「欧州の聖戦アルカイダ秘密組織」、また9日には「アブ・ハフス・アル・マスリ隊」が犯行声明を出していますが、ネットワーク化された組織の性質上、複数の組織からの犯行声明がでることは不思議ではありません。

第10回の授業でも紹介したように、アルカイダは「階層型組織」ではなく「自律分散化組織」で、複数の幹部と、それを取り巻くセルが複雑に結びつき、ミュータント的に再組織化される特徴を持っています。なぜA国内のセルとB国内のセルが結びついているのか、どのように武器や爆弾が移転されているのか、その全貌は十分につかめていません。あるセルは幹部と密接に結びつき、他のセルは全く幹部とつながりがないにもかかわらず、共通の行動をとったりもします。また、各セルをとりまくサポーター(スリーパー・セル)や、アルバイト的な実行役の存在・・・これがアルカイダの複雑な特徴です。

今回の事件を通して、現在のアルカイダがどのような状況にあるのかを類推することは、今後の対テロ対策を考えるにあたり、きわめて重要です。私自身の見方は以下の4点です。

- アルカイダは組織的に弱体化し、幹部の指令機能が低下し、有力セル間のネットワークも相当遮断された状況にある

- 通常兵器・高性能爆弾の保有・移転・調達には依然として優れているが、大量破壊兵器の調達には成功していない

- しかしながら、分散化したセルが能力を向上させ、散発的にテロを起こす構造が強まっている

- そして「新世代テロリスト」が組織化され、旧来のセルとの結びつきを深めるという新しい現象が起きている

というものです。とりわけ、今回「アルカイダ組織学」として重要な発見は、先進民主主義国の都市住民が、アルカイダと深く結びつき、自爆テロを行ったということにあります。以下、分析してみましょう。

【都市内包型・新世代・ファンドレイジング型のテロリズム】

今回のロンドンのテロリズムを読み解くキーワードは、「都市内包型」「新世代ソーシャル・ネットワーキング型」「ファンドレイジング型」の3つである、と私は考えています。

「都市内包型」とは、(先進民主主義国の)都市住民が、都市内部に潜伏、組織化、武器の調達、テロ計画を行うタイプを指します。ニューヨーク(9.11事件)やマドリード(列車爆破事件)のように、都市郊外でテロが計画・組織化され、都市中心部を狙うタイプとは異なり、まさに都市内部で生まれ育った住民が、自爆テロリストとなるケースが出現したことが、今回の特徴でした。

「新世代ソーシャル・ネットワーキング型」とは、もともと「自律分散型」であったアルカイダから、若年世代によるミュータント的な再組織化が始まっていることを示します。先般のG8の共同声明にも「新世代テロリスト」の組織化への懸念が表明されていますが、14日のロンドン警察の発表により18歳・22歳の英国中部在住の英国籍男性が特定されたことは、こうした懸念が表面化したことを意味しています。彼らのアルカイダ系幹部や他のセルとの結びつきは現時点ではよくわかりませんが、欧州系アルカイダの過激化の一方で、新しい若手の再組織化が始まっているようです。これまでの説では、アルカイダ系セルのリクルートには、イスラムモスクのコミュニティが一定の役割を果たしていましたが、「新世代」のセルはインターネットによるソーシャル・ネットワーキング(SNS)のような、緩やかな組織化の傾向が現れているようです(インターネット・サイトで知り合った人々の間のコミュニティ形成に近いモデルが、アルカイダにも浮上している)。

最後に重要なのは「ファンドレイジング」です。多くの専門家によれば、2001年以来の世界規模での対テロ戦争の結果、アルカイダ系組織の弱体化も一般傾向となっているようです。幹部・各地域組織(セル)・連絡組織・実行組織がネットワーク化しているのがアルカイダの特徴ですが、近年の掃討作戦の結果、指令機能を果たす幹部が顕著に弱体化しているようです。また、グローバルなリクルート、訓練、武器調達などの役割を果たす「ハブ・セル」同士の結びつきが遮断され、その結果として「セル」は各地に小規模分散化しているという見方が強まっています。そのため、アルカイダの組織的な資金獲得がきわめて難しくなり、各地域セルが散発的なテロを繰り返しながら、ファンドレイズを行っている構造が浮上している模様です。つまり、スポンサー(テロリスト・パパ)が、資金を落とす場所として、昔は有力幹部だったのが、今は「テロを実行できる個人・グループ」に変わったということですね。有力セル同士のネットワークが遮断され、各セルが分散化すれば、当然個別のセルは自己財源に頼る。対テロ戦争の現段階は、「有力なグローバルネットワークは遮断されつつあるが、各地に分散化したセルが散発的にテロを起こす」状況と理解できるかもしれません。

以上の仮説が正しければ、規模は小さくても欧州・中東・北米・アジアにおいて、今後も小・中規模のテロが頻発する可能性は高いといえます。テロを繰り返しながら、テロに親近性を持つ富豪や企業等からの資金を集めるという手法が、今後も繰り返されると考えられるからです。

もうひとつ、今回のロンドンの地下鉄・バスを狙ったテロリストが用いたのは従来型の爆弾であり、核・化学兵器・生物兵器等の大量破壊兵器(WMD)ではありませんでした。9.11事件以降、アルカイダ系組織の大量破壊兵器使用の可能性は常に指摘されてきましたが、、地下鉄という格好の環境に合わせたテロ(東京の地下鉄サリン事件を参照)にも関わらず、依然として同時爆破という手法にとどまっています。今回のような組織性・計画性の下でもWMDが使用されないということを鑑みれば、国際社会の大量破壊兵器の開発・移転阻止は現在のところ一定の成果を挙げている(?)と評価できると思います。

【国際社会・日本の対応について】

G8の「テロ対策に関するG8共同声明」では「動機にかかわらず、いかなるテロ行為も非難する」と表明し、とくに「新たな世代のテロリストの出現」を国際的な枠組みで予防することや、国際テロ対処能力の強化が掲げられました。

今回の対テロ共同文書について新しい視点は、「対テロ対策としてのアフリカ支援」と「新世代テロリストの出現防止」にあります。G8によるアフリカ支援はかねてからの重要議題でしたが、今会合ではとりわけアフリカに破綻国家とテロリストの聖地をつくらないことが強調されました。

日本においてもODA運用の見直しの中でアフリカ支援が強調されていますが、これを「対テロ対策」という視点から再構築することが重要なフェーズに入ってきました。例えば、アフリカ開発におけるAUのキャパシティ構築、さらに政情不安定なスーダン・ソマリア・エチオピア・ジンバブエ等に関する「対テロ・コンディショナリティ」という政策枠組みを設定してもいいかもしれません。

また「新世代テロリストの出現防止」については、今後世界中で頭をひねる必要があります。そもそもアメーバー型の組織であったアルカイダが、インターネット上のコミュニティ形成の中で、さらに潜伏する可能性が高まっているからです。今回の共同声明の中で、「テロリストが過激化の実施や勧誘の促進のために、インターネットをどのように使うのかについて分析している」と記述されているのは、G8が「新世代テロリスト」の組織化の動向に強い懸念を表明していることが伺えます。今後の対テロ対策は、新しいテロ・コミュニティの形成への対応という段階に入っていくことが予想されます。

以上が、現時点でロンドンの同時多発テロから読み解くことのできる現象でした。今後も、多くの情報が出現し、場合によっては上記仮説も大きく覆される可能性があります。今後のテロ対策のためには、現在のアルカイダの姿を可能な限り正確に把握する必要があります。そして日本を含む都市圏では、「テロを成功させない」ための、防護体制をさらに整えていく必要があるでしょう。

(つづく)

投稿者 jimbo : 04:46

2005年07月06日

第12回講義レビュー

第12回の安全保障論は特別講義として、防衛庁海上幕僚監部教育班にご勤務されている、大塚海夫・一等海佐が担当しました。当日は海幕の制服をビシっと着こなして登場し、口調滑らかに講義をしていただきました。大塚一佐と私とは3年来のお付き合いで、ちょうどフロリダ州・タンパの米中央軍(CENTCOM)に主席連絡官として派遣される前に、防衛政策に関連する勉強会で知り合いました。海上自衛隊の幹部としてかねてより部隊で活躍していましたが、ジョージワシントン大学への留学や、西太平洋海軍シンポジウム(WPNS)等への参加を通じて、国内外の研究者・専門家とのつながりも深い、学究肌の一面も持ちあわせています。

タンパでの大役を果たしたのちに、「安全保障論」の授業に招くことができて良かったと思っています。大塚一佐には今回の特別講義にあたり、これまでの11回の「安全保障論」の講義資料にすべて目を通していただきました。おかげで、これまでの授業内容・講義の進展を踏まえつつ、日米関係の歴史、自衛隊の現場での経験、海上自衛隊と米海軍との特別な関係、Global Military Player としての日本の姿などを、話していただきました。

ちなみに、今年の3月に特別講義をお願いするために、防衛庁にて大塚一佐とお会いし、いろいろと興味深いお話を聞くことができました。第12回のレビューは、イレギュラーな形ですがそのときに懇談した内容を中心にお送りします。

【コアリション・ビレッジの経験】 (以下の原文は個人ブログより)

3月下旬の暖かいお昼どきに、市ヶ谷・防衛庁の最上階にある食堂で、海幕の大塚一佐と昼食をご一緒しました。大塚一佐は2002年11月から2003年5月まで、フロリダ州・タンパにある米中央軍(CENTCOM)に主席連絡官として派遣された、知る人ぞ知る実力者です。大塚一佐とは、ある勉強会で2002年から知り合い、当時の東アジアにおける多国間軍事演習の動向について、よく議論した仲でした。その直後に、アフガン戦争・イラク戦争のオペレーションをつかさどるCENTCOMに日本を代表して派遣されることになり、知人としてとても誇らしく思ったものでした。

CENTCOMって何?と思うかもしれませんが、米軍には責任区域(Area of Responsibility:AOR)という概念があり、例えば在日米軍はハワイに司令部のある太平洋軍(PACOM)の管轄下にあります。この図(Global Securityウェブサイトより:やや重いです)をみるとわかるとおり、太平洋軍は太平洋全域からインド洋を経てアフリカ東岸マダガスカルまでを含む地域を担当しているんですね。そして、アフガン戦争「不朽の自由作戦」(OEF)とイラク戦争「イラクの自由作戦」(OIF)を担当した中央軍(CENTCOM)は、アフリカ北東部から中東・中央アジアを担当していることになります。その司令部がフロリダ州のタンパにあるというわけです。

CENTCOMのフランクス司令官は、OEFとOIFの双方で各国との調整を進めるために、タンパに「コアリション・ビレッジ」を開設しました。ここで、双方のオペレーションの参加国と米軍との連絡を緊密化するために、いわば「有志連合」の縮図があったわけです。各国はCENTCOMの司令部の横に建てられたトレーラーハウスを事務所代わりにして、ワシントンの大使館と本国との連絡を行う窓口にもなったわけです。大塚一佐には、半年の充実した仕事ぶりや苦労話など、貴重な経験を聞くことができました。

2002年末から2003年夏といえば、まさに米国がイラク戦争の開戦に向かって突き進んでいた時期。この時期に、中央軍の連絡官としてどのように情報をとり、そして米軍と他国軍との信頼関係をいかにつくりあげるか、まさに「軍と軍との外交」を取りまとめていました。

ただ日本はイラク戦争に否定的な世論だったし、フセイン政権崩壊後のイラクへの自衛隊派遣についても支持は薄かった。そして受け入れているCENTCOM自身も、PACOMと違って日本の特殊事情はわからない。ハワイに行けば日本の戦後の経験や政治状況に詳しい軍人も多いが、遠く離れた中央軍には「日本の事情などさっぱりだった」といいます。これをわかってもらうために、「まさにマッカーサーとGHQの話からはじめましたよ(笑)」と苦笑してました。というのも、「コアリション」の実態は条約関係というより、むしろ意志と実力の世界。「日本が派遣できないのだったら、スロベニアに頼もうかという世界です」とのこと。つまり、日本がもたついているとコアリションの枠組みからは、すぐに落ちてしまう可能性が常にあったというわけですね。

「まあ、日本はいろいろあるようだから、二国間で個別に話をしよう」と米側がいうのが、「悪魔の誘いでした」という。というのも、そのバイラテラルの交渉に持ち込まれたら、多国間調整の場から外れるということだから、そこで日本は情報共有などの点で大きく遅れをとってしまうというわけですね。でも、日本の法整備は進んでなかったし、政治的な意志の発揮も夏の「イラク支援法」を待たなければならなかった。その間に、多くの国が部隊を派遣し、お隣の韓国でも700人ほどの医療部隊を派遣していた。その過程でも、日米関係や多国間関係の信頼性を維持しなければならない。こうした難しい責務を日々感じていたといいます。

阿川尚之先生の「米中央軍司令部と『有志連合』をたずねる」『中央公論』(2003年8月号)でも紹介されているように、大塚一佐は「コアリション・ビレッジ」の人気者だったようです。CENTCOM参謀長にも気に入られ、他国の多くの連絡官とも信頼関係をつくり、コアリション各国の仕事ぶりを観察し、分析するという仕事を綿密に続けていたみたいです。その結果、コアリション・グループの副議長に当選したり、相当の人望を集めていたということは、あまり知られていないのかもしれません。「各国がイラクのどの地域に部隊を派遣しようとしているか足で情報をとり、数週間で地図がちゃんと埋まりましたよ」ってすごすぎる・・・。これが、日本がイラクのサマワという責任区域を選ぶ上でどれだけ役立ったか、実は計り知れないソフト・パワーだったのかも知れませんね。

そして、日本がCENTCOMの「コアリション・ビレッジ」に参加したことは、将来の日本の安全保障政策にとっても重要な意味を持つかもしれません。というのも、CENTCOMでの経験は、日本の周辺で将来起こる事態への、ひとつのモデル・ケースになるかも知れないからです。ハワイ(日本ということは考えにくいけど)に「コアリション・ビレッジ」が開設され、そこで「周辺事態」に際し各国が集まって対応する、という局面も想定されるかもですね。そんなときに、CENTCOMでの組織的記憶とノウハウの蓄積が、今後の日本の政策をどれだけ助けることか。こうしたことまで想定して、安全保障政策を考える発想が大事なのだなと、勉強できた気がしました。

〔リーディング・マテリアル〕

[1] 大塚海夫「タンパで自衛隊も”メジャー”になる」『諸君』(2004年4月)

[2] 阿川尚之「米中央軍司令部と『有志連合』を訪ねる」『中央公論』(2003年8月)

〔さらなる学習のために(日本語)〕

[1] 細谷雄一「米欧関係とイラク戦争--冷戦後の大西洋同盟の変容」『国際問題』(2003年9月)

[2] 渡邊昭夫「有志連合、国連、それでも機軸は日米だ」『中央公論』(2003年8月)

[3] 渡邊昭夫「新世紀における同盟のニューフロンティア」『外交フォーラム』(2001年11月)

〔さらなる学習のために(英語)〕

[1] Kurt M. Campbell, "The End of Alliances? Not So Fast" Washington Quarterly (Spring 2004)

[2] Bruno Tertrais, "The Changing Nature of Military Alliances" Washington Quarterly (Spring 2004)

[3] Paul Dibb, "The Future of International Coalitions: How Useful? How Manageable?" Washington Quarterly (Spring 2002).

投稿者 jimbo : 17:22

2005年06月30日

第11回講義レビュー(その2)

【戦後の「奇妙な」防衛論争の由来】

徹底した平和主義に基づく日本国憲法を背景に戦後を出発した日本では、しばらく「防衛政策」という概念は根付きませんでした。ようやく、日本に治安維持・防衛力保持への誘因が生まれるのは1950年の朝鮮戦争が勃発してからのことになります。その後日本は、国内治安維持を目途とした警察予備隊、そして1951年後の独立回復後には保安隊、そして1954年に自衛隊を発足させ、防衛力の基礎を建設することに着手しました。

日本の非武装化方針は、国際情勢の変化に伴い、憲法制定からわずか5年で転換することになります。本来ならば、1951年当時に憲法を改正し、保安隊→自衛隊の設置を憲法上明確に位置づければよかったと思うのですが、日本国内の平和主義の伸長、および憲法そのものが改正しにくい硬性憲法であることから、当時の政治判断として第9条を柔軟に解釈することにより、日本の防衛力整備を進めていく方針が採択されました。

ここから、日本の戦後の奇妙な防衛論議が始まることになります。そもそも、1946年当時の想定では無理があったんですね。にもかかわらず、日本の戦後政治は第9条の構文の曖昧性に付け込み、解釈によってその態様を変化させていくことになりました。Q.「憲法で戦力の保持は禁じられているのではないか」⇒A.「日本が保持しているのは戦力ではなく自衛力である」とか、Q.「国の交戦権は認められないのではないか」⇒A.「交戦と個別的自衛権の行使は別個のものである」・・・とかいった議論が延々と展開されていくのです。その議論を追ってみると、勘弁して欲しいほどの哀れさの漂う展開でした。戦後の防衛論議の具体的な内容、特にいかに日本が防衛政策を自発的に制約してきたかについては、配布資料等を確認してください。

こうしてなんとか「憲法と自衛権」「憲法と交戦権」の概念を有権解釈として整理し、「個別的自衛権の行使のための、必要最小限度の自衛力を整備できる」という体制を整えることができました。ただし、この解釈を成り立たせるためには、専ら自衛のための低姿勢の防衛体制をつくることを宣言することが求められたわけです。それが「専守防衛」「自衛権行使の3要件」「集団的自衛権の行使の否定」「非核三原則」「武器輸出三原則」などの、防衛政策の自発的制約だったわけですね。

【戦後防衛論争の「絶対性」と「相対性」】

ところが、よくよく戦後の日本国内における防衛論議を分析してみると、そこには「防衛政策の自発的制約」に関する「絶対性の概念」(脅威の態様にかかわらず変動しない固定概念)と「相対性の概念」(脅威の態様によって自らを変化させる概念)が並存してきたことを読み取ることができます。

たとえば「専守防衛」における「必要最小限度」がいかなる内容であるかについて、その解釈は「絶対性」と「相対性」の概念によって峻別されてきました。前者の解釈では「専守防衛」の地理的範囲を「専ら我が国土およびその周辺」に限定し(1972年10月衆院本会議での田中首相答弁)、また防衛力行使の条件も「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使する」(1981年3月参院予算委員会での大村防衛庁長官答弁)という形で限定されていました。また自衛隊の装備における限界についても「他国に侵略的な脅威を与えるようなもの、例えば、B-52のような長距離爆撃機、ICBM(大陸間弾道弾)等を保有することはできない」としてきたわけです。歴代の『防衛白書』も武力攻撃の損害受忍以降の防衛力行使という原則を掲げた定義を採用しています。

ところがその一方で、後者の解釈は「専守防衛」をより広義にとらえ、「自衛権発動の三条件」の下で「必要最小限の実力行使にとどまる」ならば、その地理的範囲は「必ずしも我が国の領土、領海、領空に限られない」(防衛白書)とした柔軟な概念もとなえているわけです。さらに、1969年4月8日の政府答弁書は、「海外における武力行動で、自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されないわけではない」と述べ、自衛権発動の条件に合致すれば、武力行動を含む海外派遣が容認されるとの立場をとっています。

このように、戦後の防衛論議は、「絶対性による限定」と「相対性による柔軟性」を並存させてきました。それは低姿勢・自己抑制型の防衛構想と、脅威に応じた自己変革をめざす構想とが、不思議な形で共存してきたんですね。なぜこのような共存が可能だったのか、その説明はさまざまです。1946年憲法をそのまま残して、しかし国際情勢はその後ダイナミックに変化していった。変わらないものと変わっていくものを共存させなければならなかった。そのために、構文のあいまい性を最大限利用して、憲法を拡大解釈していった。戦後から現在にいたる、こうした流れをどのように価値判断するか、は皆さんもよく考えてみてください。

【冷戦後の三つの空間における安全保障政策の展開】

さて、冷戦が終結すると、日本の防衛・安全保障政策が置かれた立場も劇的に変化することになりました。冷戦後の北東アジアの安全保障環境がもたらしたものは、ソ連からの脅威の後退にとどまりませんでした。そこには、湾岸戦争後の掃海艇の派遣やカンボジアPKOへの参加、朝鮮半島や台湾海峡などの日本周辺における安全保障問題などに対する防衛政策の再構築が要請されていました。

冷戦後の日本の安全保障政策には「グローバル」「地域(リージョナル)」「国家(ナショナル)」という三つの空間軸における転機があったと私は考えています(この三つはかなり粗野な分類であるし、さらにそれぞれが連動していて明確に区分できるわけでもない)。

第一の転機は、「グローバルな空間への関与」でした。1991年の湾岸戦争後のペルシャ湾への掃海艇派遣及び93年のカンボジアでの平和維持活動への参加を端緒として、日本は国際平和協力業務へ参画の道を開いた。92年6月に制定された「国際平和協力法」に基づき、日本は戦後初めての自衛隊の海外派遣に踏み切り、その後カンボジア、モザンビーク、ルワンダ、ゴラン高原、東ティモール、アフガニスタンなどにおいて、PKOへの協力、人道的な国際救援活動、国際的な選挙監視活動を三本柱として活動を展開しました。冷戦後の日本の積極的な安全保障政策は「グローバルな国際平和協力」からスタートしたんですね。

第二の転機は、「リージョナルな安全保障問題への対処」でした。1996年4月の「日米安保共同宣言」、97年11月の「日米防衛協力ガイドラインの見直し」、そして99年5月の「周辺事態法」の制定に伴う日米同盟の再構築のプロセスは、朝鮮半島問題をはじめとする周辺事態に際し、日米同盟の機能と任務及び日本の役割を規定するものでした。新ガイドラインが、平時―有事―周辺事態という三つの概念で同盟の役割を規定し、とりわけ周辺事態に力点が置かれたのも、リージョナルな広がりを持つ同盟の意義を示しています。その意味で日米安保共同宣言が「アジア太平洋地域においてより安定した安全保障環境の構築のための協力していく」と謳ったのは、同盟が冷戦型の脅威対抗型から、地域の安定化を目指す枠組みとして転換したことを意味していました。またASEAN地域フォーラム(ARF)をはじめとする協調的安全保障のプロセスにも積極的に参画したことにより、日本は「リージョナルな空間」との関わりを、日米同盟の再構築と多国間安全保障による補完という「二軌道の構造」として確立することを目指したんです(第8回講義参照)。

第三の転機は、「ナショナルな安全保障政策の整備」です。有事法制の研究は1977年以来、有事の際の関係法令との調整や不備について包括的な検討が行われましたが、その後ややもすれば、「研究をすること自体が戦争を招く」という批判もある中で、四半世紀の間立法化に至りませんでした。しかし、2003年6月に武力攻撃事態対処関連三法が成立し、日本にとり緊急事態への対処に関する国内的制度の骨格が確立しました。有事法制の制定は、重要緊急事態における国の責務、地方公共団体の責務、国民の協力について国全体で問題意識を共有する契機となりました。現在の国民保護法制をはじめとする個別法制の整備についても、日本における緊急事態と基本的人権との緊張関係を再定義する意味で、きわめて重要な意味を持っています。こうした「ナショナル」な空間における思考様式の変化が、第三の転機を象徴するものでした。

こうした三つの転機を経て、日本の安全保障政策が第四の転機「空間横断の安全保障」という段階に突入していく、というのが私の分析です。これについては、最終授業で改めて詳しく扱うことにしましょう。

〔リーディング・マテリアル〕

中西寛「日本の安全保障経験」『国際政治』(第117号、1998年)

〔さらなる学習のために(日本語)〕

[1] 神保謙「新しい日本の安全保障:『専守防衛』・『基盤的防衛力』の転換の必要性」神保謙ほか『新しい日本の安全保障を考える』(自由国民社、2004年)

[2] 田村重信・杉之宣生『教科書日本の安全保障』(芙蓉書房出版、2004年)

〔さらなる学習のために(英語)〕

[1] Michael J. Green, Japan's Reluctant Realism: Foreign Policy Challenges in an Era of Uncertain Power (Palgrave, 2002).

投稿者 jimbo : 02:27

第11回講義レビュー(その1)

【日本の地政学(Geo-Politics)】

安全保障論において地政学(Geo-Politics)を学ぶことはとても重要です。地政学は「政治の地理学」ともいわれますが、国際関係をみるうえで国土(領土・領空・了解)とその影響圏を中心とする「空間」を重視する考え方といっていいでしょう。モノ・カネは移動しますが、国土は(人間の有史の時間軸では)移動することがありません。日本にとって朝鮮半島と中国は動かしたくても動かせない永遠の隣人なのですね。こうしたことを「地政学上の与件」といって、全ての国家はこの与件から自由ではありません。

日本を地政学の観点から眺めた場合、①日本が大陸と日本海・太平洋を隔てた島国であること、②モンスーン気候で稲作に適した国土であること、③南北の細長い大地で70%が山地で占められ、限られた平地に人口が密集していること、④欧州・米国よりも、極東ロシア・中国に近接していること・・・等の条件が浮かび上がります。

これらの条件は、日本が歴史的に独立を保つ上で稀に見る好条件を提供してきました。13世紀の鎌倉時代に、二度にわたり元(モンゴル)が襲来し(元寇)、日本への上陸作戦を試みましたが、日本海の荒波や暴風に祟られ、日本の征服に失敗しました。1904年の日露戦争に際しても、ソ連のバルチック艦隊は大西洋から喜望峰を超え、インド洋を経由して日本海に至る間に疲弊し、結果的に日本海軍が勝利を収める結果となりました。こうした事例は、いかに日本が国土の安全を守る上で、歴史的に以下に恵まれた地政学の下にあったかを示しています。

もちろん兵器の近代化が進み、輸送能力の向上した20世紀以降の戦略概念の下で、「地政学」における「空間」は大きく変化しました。兵力の遠方投入能力(パワープロジェクション能力)が増大し、またミサイル技術も発達しました。とはいっても、仮に日本を侵略し、占領しようとすれば、それは陸続きの欧州とは異なり、兵力移動に大規模な艦隊を組織し、揚陸させ、戦闘を行う「着上陸侵攻」を行わねばなりません。一般的に、着上陸侵攻を成功させるには、相手の6倍もの兵力が必要といわれています。第二次大戦中にナチスドイツがイギリスに侵攻することも、建国後の中国が台湾に侵攻することも、いかに困難であるかを物語っています。その意味で、日本は四面を海に囲まれていることによって、周辺国からの天然の要塞を築いているともいえるのですね。

【戦後の出発点としての日本国憲法】

さて、日本は日清・日露戦争に勝利したのち、大陸政策を積極化して次第に中国大陸へと進出し、日本の「生命線」として満州を制圧し、「帝国主義の後発国」としてその権益を拡大させていきました。国際的には孤立し、国内的には翼賛体制が成立していく過程で、太平洋戦争に突入し、結果として日本は歴史的な敗戦を帰し、無条件降伏を受け入れ第二次大戦の幕を閉じました。この20世紀前半の歴史が、戦後の日本の防衛政策を決定的に規定することになりました。

日本はポツダム宣言に沿って武装解除、非軍国主義化を実施し、1946年に交付された日本国憲法によって徹底した平和主義が志向されました。その日本の平和主義を今日まで象徴してきたのが、下記の第9条による規定です。

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

皆さんが何度も目にしたであろうこの条文は、立法当初のGHQ起案者の意図としては、徹底した非武装政策を志向したものでした。敗戦国としての日本の再建を武装解除によってすすめ、仮に国家安全保障上の危機が生じた場合、国際連合の集団安全保障機能によってそれを担保するという構想がその背景にあったといわれています。1946年当時のヤルタ体制の下での大国間の協調、そして国連の安全保障機能に対する期待が、日本国憲法の理想主義を支えていたわけです。

第二次大戦の同じ敗戦国であるドイツにはどのような規定があるのでしょうか。戦後分断された西ドイツの「ドイツ基本法」第26条には下記のような規定がありました。

第26条 (1) 諸国民の平和的共存を阻害するおそれがあり、かつこのような意図でなされた行為、とくに侵略戦争の遂行を準備する行為は、違憲である。これらの行為は処罰される。

(2) 戦争遂行のための武器は、連邦政府の許可があるときにのみ、製造し、運搬し、および取引することができる。詳細は、連邦法で定める。

ずいぶん日本国憲法第9条とはトーンが違いますね。日本と西ドイツは共に侵略戦争を憲法で禁止していますが、日本が「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と言っているのに比べ、西ドイツは武器の製造・運搬・取引を認める規定となっています。

こうした差がどうして生じたのでしょうか。先述のとおり、日本ではGHQによる占領行政の下で、大国間協調を前提とした強い理想主義に基づく憲法が草案されました。ところが、戦後ドイツは四カ国分割統治によって東西に分断され、基本法の策定が日本よりも大幅に遅れました。その間に、チャーチルの「鉄のカーテン演説」、米国の「トルーマン・ドクトリン」など冷戦構造が明確化し、西ドイツは欧州における東西分断のフロントラインに立たされることになりました。そして、東ドイツ・ポーランドを通じてソ連と陸続きであることは、西ドイツが欧州防衛の最重要拠点になることを意味しました。この状況では、日本流の平和憲法を策定する状況にはなかったのです。つまり、ここでは①憲法が制定された時期の国際関係、そして②日本と西ドイツの地政学の差異が、両国の憲法・基本法のあり方に大きな変化をもたらしたといえるでしょう。

*日本の地政学的状況が、戦後政治に与えた影響を考える際に、イタリアの例が参考になることを授業で紹介しました。イタリアもまた、中欧諸国を緩衝地帯(バッファー・ゾーン)とする国家で、冷戦の最前線には位置していませんでした。これが、イタリア国内の政党構造を、日本の55年体制に近似した体制にしたと分析することができると考えられます。

【つづく】

投稿者 jimbo : 02:24

2005年06月24日

第10回講義レビュー(その2)

【テロリズムは抑止可能なのか?】

「テロリズムは果たして抑止可能なのか?」―この問いは9.11事件以降、世界中の政策決定者を悩ませてきた課題でした。「抑止」(deterrence)というのは「思いとどまらせる」概念です。第二次大戦後の安全保障論の中核的な概念はこの「抑止論」との対話であったといっても過言ではないと思います。しかし、この論理がテロリズムの台頭によって、根本から崩されているのではないか、というのが過去4年あまりの学者たちの問題提起でした。

米ブッシュ政権から提示されたひとつの答えは、「テロリズムを抑止することには限界があり、彼らに第一撃を打たせてはならない・・・。必要に応じて我々は先制行動(Preemption)を発動する必要がある」という「先制行動論」(いわゆるブッシュ・ドクトリン)の提示でした

It has taken almost a decade for us to comprehend the true nature of this new threat. Given the goals of rogue states and terrorists, the United States can no longer solely rely on a reactive posture as we have in the past. The inability to deter a potential attacker, the immediacy of today’s threats, and the magnitude of potential harm that could be caused by our adversaries’ choice of weapons, do not permit that option. We cannot let our enemies strike first. (米ホワイトハウス『国家安全保障戦略』<2002年9月>より)

私はこの文書が提出された当時、この『国家安全保障戦略』報告に対する、あまりに多くの批判が世界(と日本)で沸きあがったことを嫌気して、「米国の先制行動論の採択は当然」という主旨の論文を『中央公論』(2003年4月号)に掲載しました。ただし「先制行動論」は「国際的な判断基準の不断の策定を必要とする」という条件つきの議論でした。論文を書いた当時も今も、テロリズムのような非対称(アクターとしての性格が異なる)の脅威に対しては、従来の抑止理論は成立せず、広義の「先制行動」の採択は、安全保障政策の立案として当然であると考えています。

ただし「先制行動」には、①従来の「自衛権」の根拠を適用できるか(放っておくと1年後にはWMDの脅威に自国がさらされるといって、原子力発電所を爆撃することは自衛権だろうか<自衛権の範囲>? またその脅威の性質は実証できるものなのか<インテリジェンスの検証>?eg.1982年のイスラエルの「オシラク爆撃」)、②多くの国がテロリズムを理由に「先制行動」論を適用すれば、戦争の敷居が低くなるのではないか?(ロシア・インドの安全保障政策における先制行動論の援用)、③実際は抑止可能性があったにも関わらず、「先制行動論」を論拠とした、攻撃がまかり通るようになりはしないか?(イラク攻撃?)・・・という多くの問題が残されたままになってしまいました。

そして米国はイラク戦争に勝利したものの、その介入の論拠とされたフセイン政権の①大量破壊兵器の保有、②テロリストとの結びつき、がそれぞれ現在に至っても立証できないという破綻(!)をきたし、そして戦後復興の混乱が「果たしてイラク戦争、さらにはそれを誘因した『先制行動』は正しかったのか?」という議論が浮上したのは無理ないことです。このような倫理の「引け目」もあり、「先制行動論」は現在浮遊した状態にあるのかもしれません。しかし、私は今でも「先制行動」はポスト9.11のとても重要な安全保障政策だと考えています。ただ、上記段落の①から③までの「先制行動」に潜む危険性を、わずかドクトリンの提示から1年余りで示してしまった。国際政治学を学ぶ私たちは、この事態に対して真摯な解釈を加えなければならないと思います。

そこで、「であるならば・・・」と考えた私は、友人らと共に「テロリズムがどこまで抑止可能なのか、ギリギリ詰めようじゃないか」という研究プロジェクトを昨年発足させました。「テロリズムは抑止できない」→「だから先制行動だ」という短絡的な論理で納得するのではなく、「テロリズムがどこまで抑止できるのか」を最後まで詰めた上で「先制行動」の採択に至らなければならない、というのが私に浮上した強い思いでした。そのレポートは、本年3月に発表され、東京財団のHPで閲覧することが可能です(http://www.tkfd.or.jp/publication/reserch/2005-2.pdf)。

【対テロ抑止戦略レポート】

「抑止論」を成立させるためには、①能力、②意思、③相互理解の三つが重要だということを以前勉強しましたね。この3条件を成り立たせるために重要なのが、相手の「合理性」だということも勉強したとおりです。そこで、我々の研究グループが注目したのは、テロリストにはいかなる「合理性」を見出すことができるか、という視点です。

我々がたどり着いた結論は、テロリズムに内在する「目的達成の合理性」でした。テロリストは確かに殉教的な攻撃手段をとり「自己保存の合理性」に乏しいが、その一方で「テロを成功させたい」という「目的達成の合理性」を見出すことができるからです。我々はこの「合理性」を抑止の論理にかけることを提唱しました。つまり、テロリズムを成功に導くあらゆる可能性を遮断する措置を強化することが、テロ抑止の総合戦略になるべきだと論じたわけです。

そのためには、「抑止」と「抑止失敗」という概念をより広義に捉えなおす必要がありました。これまでの合理的抑止理論の中でも、すでに紹介した「懲罰的抑止」とともに「拒否的抑止」(deterrence by denial)という考え方に大別することができますね。前者は報復の意志と能力を示すことによって相手の行動を思いとどまらせることですが、後者の「拒否的抑止」は自国の防御能力を高め、相手の攻撃の有効性を減じること(拒否能力)によって相手の行動を思いとどまらせることです。

結論としていえば、「懲罰的抑止」が領土的背景を持つテロリスト以外に効果を持たせるのはきわめて難しいといえます。「領土的・分離主義的テロリスト」はバスクやアチェなどの運動にも見られるとおり、その守るべき領土、組織、財産がある程度明確であり、それらへの報復可能性を明示することによって、相手を「思いとどまらせる」ことができるかもしれません。しかし、「宗教的」「社会革命」「単一争点」のテロリストは領土・組織・財産がそれぞれ明確ではなく、報復手段が効果的に抑止機能を高めるとは言いがたいわけです(<その1>で述べたように、オサマ・ビン・ラディンを拘束したとしても、アル・カイダのテロ活動は低下しないかもしれない)。ただし、それらが特定の国家・組織からの庇護を受けている場合、それらのテロ支援国家・組織(ホストアクター)への報復を示唆することによって、テロ活動(特に単発攻撃ではなく連続攻撃を行う場合)を抑止できる可能性はあります(例:タリバンとアル・カイダとの関係)。

こうしてみてみると、テロに対して抑止戦略を採る上で最も有効なのは拒否的抑止の可能性を追求することだという結論にたどりつくわけです。テロリストは目的合理性を持って行動すると前提をおいた場合、目的達成の可能性がきわめて少なく、またそのためのコストがきわめて高いことがわかれば、新たに脆弱で効果の大きいターゲットを探すことはあっても、あえて困難な目標にテロ攻撃を仕掛けることはしないという意味です。また、仮に彼らがあえて危険を冒してテロ攻撃を仕掛けてきたとしても、高い拒否能力を整備してあれば彼らの攻撃を失敗させることが見込むことができます。すなわち、テロリストに対してテロの「成功率が低い」ことへの認知度を高めることこそが、対テロ抑止の基本である。そして対テロ抑止戦略を立てる場合、どのテロリストに対しても等しく効果を発揮し、かつ実際の被害を局限できる可能性のある拒否抑止に資源を投入することが、最もコストパフォーマンスが高い方策であると考えられます。

【総合的な対テロ抑止戦略を目指して】

以上に述べたように、「対テロ抑止戦略」の力点は「拒否的抑止」をいかに高めるかが重要であると我々は考えました。その場合、①テロリストに対し「テロ攻撃はあまり効果ない」と思わせるだけの防御態勢・損害限定能力、そして②テロリストの能力を未然に削ぐ攻勢的防衛手段を高め、グローバル・リージョナル・ナショナル・ローカルという各領域において横断的でけん欠の無い体制を構築しなければならないということですね。

前者の「防御態勢・損害限定能力」の強化については、例えばバイオテロへの対策として、国内の医療体制の整備、ワクチンの確保、初動体制の整備と訓練という態勢整備が拒否的抑止力を高めることになる。また、国内の重要施設(主要国家機関、原子力発電所等)や密集施設(例えば東京ドームやディズニーランド等)などにおける対テロ機能の向上を図り、それを明示的に内外に示すことはきわめて重要であると考えられます。

また後者の「攻勢的防衛」についていえば、①PSIのような大量破壊兵器その他の移転を未然に防ぐ国際協力体制の確保、②マネーロンダリングの防止やテロリストの資産凍結措置の徹底により、テロ組織の資金を攻撃する、③入管、防疫体制を徹底し、ヒト・モノの流れを規制する等の措置を、国際機関、関係諸国・機関と連動して対応することが重要なわけですね。

このような「拒否的抑止」体制をグローバル・レベル、地域レベル・日米レベルと連動してつくることによって、テロリストに「攻撃の隙間」を与えないことが、対テロ政策の国際連携の要点である。テロ活動の「上流」と「下流」をそれぞれ押さえるシームレスな協力体制が決定的に重要となると考えられます。

ところが、日本の安全保障政策にも、未だそのような「隙間」が存在することは否定しえません。例えば、日本の防衛法制の下での①「平時」と「有事」の隙間、②「日本有事」と「周辺事態」の隙間、③ 外務省・自衛隊・海上保安庁・警察機関・法務機関の隙間・・・等々が、テロリストが忍び込む格好のターゲットとなりかねません。日本の法制度が「有事」「周辺事態」「その他グローバル」という枠組みそれぞれに法律が立てられているが、テロリストはこの地理的概念を超えて迫ってくる「空間横断的な脅威」です。したがって、日本の安全保障政策もこれを迎え撃つ「空間横断的」なものでなければならないのでしょう。

日本のテロリズム研究は、まだまだ本格的な参入の余地がたくさんあります。関心のある方は、この分野で研究を深めていくのも面白いと思います。

〔リーディング・マテリアル〕

神保謙「『先制行動』を正当化する米国の論理」『中央公論』(2003年4月号)〔さらなる学習のために(日本語)〕

宮坂直史『国際テロリズム論』(芦書房、2002年)

宮坂直史『日本はテロを防げるか』(ちくま新書、2004年)*宮坂直史先生(防衛大学)は、日本国内におけるもっとも優れたテロリズム研究者。その分析は精緻で、政策志向的です。まずは読んで欲しい2冊です。

〔さらなる学習のために(英語)〕

US White House, "National Strategy for Combating Terrorism" (February 2003, GPO)

Paul K. Davis, Brian Michael Jenkins, "Deterrence and Influence in Counterterrorism: A Component in the War on al Qaeda " (RAND, 2002)

Bruce Hoffman, "Al Qaeda, Trends in Terrorism and Future Potentialities: An Assessment" (RAND Publications, 2003)

Bonnie Cordes, Brian M. Jenkins etc., "A Conceptual Framework for Analyzing Terrorist Groups" (RAND Publications, 2004)

Graham Allison, Nuclear Terrorism: The Ultimate Preventable Catastrophe (Times Books: New York, 2004)*2001年以降の米国におけるテロリズム研究はヤバいほど高密度化している。テロ組織、テロ資金、テロ思想、バイオテロ、核テロ、対テロ対策・・・等々、相当の細分化がなされている。狙いを定めて読み進めていかないと、専門分化の迷宮に入る。しかし、このテロ研究の厚みを感じ取らなければならない。

投稿者 jimbo : 15:35

第10回講義レビュー(その1)

すでに安全保障論も第10回を向かえ、あと数回を残すのみとなりました。第11~13回は日本の防衛・安全保障政策に関する講義内容となりますので、安全保障論の総論としては、今回が最終回ということになります。最後までがんばっていきましょう(^-^)。

「テロリズムとカウンターテロリズム」を総論の最終回に位置づけたのは理由があります。それは、現代の安全保障において非国家主体(Non State Actors)がもたらしうる脅威は著しく高まり、その象徴が9.11事件に代表される国際テロリズムであるからです。現代の安全保障論の新しい地平線を理解するためには、テロリズムを中心とした非対称的脅威の本質に迫ることが必要となります。それでは、内容に入りましょう。

【米国と対テロ戦略の形成】

米国は、1970年代頃よりテロリズムを国家安全保障の重大な脅威と位置づけていましたが、その脅威の烈度は比較的限定されたものとして捉えてきました。テロリズムの歴史を振り返ってみても、世界を動揺させた1988年のリビアのテロリストによるパンナム機爆破事件の死者が270人、その10年後の1998年にケニア・タンザニアで同時に米大使館がアル・カイダによって爆破された事件の死者が223人と、比較的その規模は限定されていました。ところが、9.11事件では世界貿易センター(NY)と国防総省(DC)で合わせて3000人以上の犠牲者がでる、大規模なテロ攻撃であったばかりでなく、先進国の戦略中枢を破壊できることが実証されたのです。

この9.11事件は、先進諸国の安全保障政策を支える論理自体に、大きな転換をもたらしました。従来の国家対国家の比較的合理的な対応が可能であるという前提で組み立てられた安全保障政策が、非合理で(テロリストの合理性については<その2>で述べます)かつ大規模な被害をもたらしうる(大量破壊兵器さえも使用しかねない)対象を、脅威の中核の一つとして再構成されることになったからです。

米国は9.11事件後に、国内セキュリティを担当する本土安全保障省(Department of Homeland Security)の設置、北米の防衛を担当する北方軍(North Command)の設置、対テロ対策のための重点的な予算配分、そのための軍事ドクトリン・兵力構成・兵器調達の見直しなどを矢継ぎ早に実行し、対テロ戦略が米国の安全保障政策の中軸となって浮上したのです。

【国際テロリズムの「空間」】

第1回目の授業でも紹介したように、「新しい脅威」は従来の安全保障政策の「空間軸」と「時間軸」に変容をもたらしました。「空間軸」という点でいえば、従来のような国家対国家のプリズムで支えられてきた勢力均衡(Balance of Power)という概念が、「新しい脅威」の下では意味を成さなくなっています。

例えば9.11事件を起こした首謀者であるオサマ・ビン・ラディン(OBL)と、彼が主宰する組織である「アル・カイダ」はどのような組織なのか、以下でおさらいしましょう。授業中の概念図でも説明したとおり、「アル・カイダ」は通常の近代型組織にみられるようなヒエラルキー型の組織ではありません。OBLを中心とする幹部と、各地域に点在する準幹部、そして異なる組織間との連携といった、ネットワーク型指導体制をとるとともに、その指導体制をとりまく「セル」(集団活動単位)がグローバルに張り巡らされています。ひとつの「セル」と別の「セル」との関係も明確ではありません。場合によっては各地域間の「セル」は密接に連携していることもあれば、ほとんど無関係に活動している独立型「セル」も存在します。さらに「セル」同士を仲介させる人物や「ハブ・セル」とも呼ばれる単位も確認されています。さらに、組織とは関係のない特定の人物や集団をアルバイトとして雇い、テロ活動に従事させるなど、特定困難な活動形態をとることも往々にしてあります。こうした「セル」とそこに集う人々が、例えば各地のイスラム教寺院であるモスクなどを通じて、情報の共有や指揮・命令を行っているケースがみられます。

こうした「アル・カイダ」の組織はいわば「アメーバー型」または「プラナリア型」組織と呼んでもいいかもしれません。仮にアル・カイダのテロ活動を防止する場合、OBLや他の幹部を捕獲する、有力な資金源を絶つ、アル・カイダを支援する国家や組織を破壊する・・・等々のどれが決定打になるのか、明確な答えが出しにくいのです。まったく想定されない「セル」が実はアル・カイダへのシンパシーを持ち、新たなテロ活動を行うことも考えられるわけです。また、一見普通の生活を送っている人が、実はディープなテロリストな場合も多々あります。日本でアル・カイダ系テロリストのリオネル・デュモンが潜伏していたというニュースは日本国内を震撼させましたが、日本は短期間に事業(例えば中古車輸出業や部品製造業等)で資金を集められる点においては、格好の資金調達地です。このように、現代のテロリズムはグローバル化した環境の下で、縦横無尽にネットワークを張り巡らせ、責任の所在も明確ではない形でネットワーク型の組織を形成し、情報・資金・兵器を調達していると捉えられます。

【アメリカの対テロ対策】

米国では9.11事件以降、国民のテロリズムに関する関心が著しく高まり、米政府もテロリズムに関する情報を米国市民に浸透させる努力を行っています。例えば、2004年に作成された国土安全保障省におけるホームページ「READY.GOV」はT.V.コマーシャルを通して広く米国市民にテロリズムに関する知識を浸透させ、テロ時の対応方法を詳細に記しています。本土安全保障省のHPでは、現在の米国のテロ脅威について5段階で表示し、米国民にテロの脅威の度合いについてリアルタイムで情報を提供しています。また、米国国務省では、テロリズムに関する年次報告を行っており、世界中のテロ活動を統計化・分析したPatterns of Global Terrorismをはじめ、テロ組織の名称やテロ活動のクロノロジー等を記したFact Sheetを刊行しています。その中でも、米国ホワイトハウスが2003年2月に打ち出した「テロリズムに対抗するための国家戦略」(National Strategy for Combating Terrorism) は、現在の米国の対テロリズム戦略を知る上で必読の資料です。

National Strategy for Combating Terrorismは、まず、「テロリズムの構造」を、①指導者、②組織、③国家、④国際環境、⑤テロ発生条件、の5つのヒエラルキー的な階層から成り立たせています。テロリズム発生の根源的原因として、貧困、汚職、宗教紛争や民族紛争などを挙げ、テロリストはこれらを活用・解決するための手段としてテロ行為を正当化し、支持を取り付けていると分析されます。

このようなシステム化されたテロ組織はその活動枠を3つの空間軸、すなわち①グローバル・レベル、②地域レベル、③国家レベルの3つのレベルにおいて、情報、要員、技術、資源などの面で直接的に相互協力を行い、間接的に共通のイデオロギーを共有し、テロ活動の「正当性」を訴える国際的なイメージの創出に協力し合っている、というのが米国の考えるテロ組織・活動に関する概念です。このテロ組織の「連結性」という特質をから、地理的領域を横断してテロリストを追尾し、組織間の連結を断絶させていくことに主眼を置いているわけですね。

このような分析に基づいて、米国の対テロに対する戦略的目標は以下の4つに集約されていきます。まず、第一に、地球規模のテロ組織の安全区域、指導部、指揮命令系統、通信、物質的及び財政的支援体制に対する攻撃を行い、その打倒を図ることが企図されます。その結果、組織は地域レベルに分散化、縮小化すると想定されているわけです。そこで地域的パートナーと協力して脅威を局地化させ、その後は個々の国家に対する軍事、法執行、政治的及び財政的支援を供給することが掲げられています。

第二に、国際テロ組織に対する対処法を主権領域内で定めるよう各国に促し、テロリストに対する支援や安全区域の提供を阻止することが挙げられています。そして第三に、国際社会の支持を取り付け、テロリストが活用するような根源的状況の改善を図り、最後の第四に、脅威を早期発見し無力化させるために本土防衛、防衛力の展開を積極的に行い、国内外の米国市民と国益を保護するというのが、その全体構想です。

そして、これら4つの戦略目標を達成するために、米国は「4D戦略」(Defeat, Deny, Diminish, Defend:打倒、拒絶、削減、防衛)を打ち出しており、その中で下記のような説明を加えています。

---

国家戦略は、国力の全ての要素(外交、経済、情報、金融、法執行、諜報、軍事)の継続的かつ組織的な適用によってのみ成功が得られるとの現実認識を反映している。我々は、執拗な行動によって地球規模のテロ組織を「打倒」し、彼らが生存するために必要な支援や安全区域の供給を「拒絶」し、人々の絶望と破壊的な政治変革への思想を助長するような根源的状況を「削減」し、米国及び米国市民と国益に対するテロ攻撃を「防衛」するためにあらゆる可能な手段をとる。

---

すなわち、長期的に継続して国家の持てる権限を行使し、テロ組織の活動に必要と考えられる要素へ包括的に圧力を加えながら、国際テロ組織に対する防衛戦略を打ち出しているといえるでしょう。【つづく】

投稿者 jimbo : 15:06

2005年06月21日

第9回講義レビュー(その2)

軍事技術・国防産業・インテリジェンス(Contd.)

前回の授業の後半では「米軍の変革」(US Force Transformation)および「在外米軍の再配置」(Global Posture Review: GPR)について話しました。「米軍の変革」は、2001年1月にブッシュ政権が成立した後、ラムズフェルド国防長官に託された国防総省の最大の課題のひとつでした。この「変革」は21世紀の米軍の①国防政策・ドクトリンの変革(Concept)、②兵器体系・運用能力の変革(Capability)、③国防組織・人事の変革(Organization)に渡る、大変広範な改革が視野に置かれていました。

しかし、大きな改革には常に困難が伴います。米軍変革も単純な道のりではなく、ブッシュ政権発足当初から現在までいくつかの紆余曲折を経てきました。とくにラムズフェルドが中心となって進められた「変革パネル」(変革を推進する15の委員会)が、①国内外の基地閉鎖をともなう米軍の規模削減、②(戦略)機動力の向上をめざした米軍の再編、③21世紀型の新たな脅威に備えるための兵器調達計画の抜本的見直しなどを検討し、その内容が新聞にリークされたとき、米国内の反対派は一気にヒートアップしました。

基地の閉鎖や兵器調達計画のあまりの急進的な改革案に対して、上下両院の国防関係議員や軍首脳を中心とする国防関係者の一部が大きく反発し、2001年夏頃までにその調整は難航に難航を重ねることになったのです。このころ「ラムズフェルド型の変革はあまりにハイテク志向で、戦争の基本を踏まえていない」という軍関係者の声や、「地元産業を長年支えてきた基地・兵器生産拠点を閉鎖することはまかりならん」という政治家の声により、ラムズフェルドの統率力自体が大きく問われ「ラムズフェルドも2年で終わりだな」と囁かれたのも、このころの話です。

【9.11テロ事件と「能力ベース・アプローチ」の採用】

その後、9.11テロ事件がこの状況を一変させてしまいます。9.11テロ事件の直後の2001年9月30日に提出された「4年毎の国防計画の見直し」(Quadrennial Defense Review: QDR)は、「テロの衝撃」とすでに述べた「国内の調整不足」を二重の混乱として抱える最中で提示された文章となりました。しかし、結果として「新しい脅威」の出現はラムズフェルドが進めようとしていた「能力ベース」のアプローチを証明することになりました。米国は従来の国家間紛争のみならず、新しいアクターの脅威に本格的に対応する時代に入ったのです。「やはりラムズフェルドは正しかったのか」――これが、米軍の「変革」を促進する効果を持つこととなりました。

QDR2001ではこれまでの「脅威(シナリオ)ベース・アプローチ」(Threat-based approach、特定の脅威をもたらす予測可能なシナリオに基づく対処)から、将来の新しい脅威に備える「能力ベース・アプローチ」(Capability-based approach、特定のシナリオについての予測は不可能なので脅威主体が保有する能力に着目して対処)の兵力整備を行うことが掲げられました。

「能力ベース・アプローチ」については、授業の中で何度か触れてきましたが、ここでは①米国とその同盟・友好国に対して、損害を与えうるアクターの保有する能力(通常兵器・大量破壊兵器・兵器生産開発能力・兵器及び物質の移転・サイバー攻撃力)に応じて、②自らの能力(兵器体系・兵力構成・運用ドクトリン・在外米軍の配置・調達・技術開発)を常に対応可能にしていくという考え方です。将来現れる敵がどのような「能力」を携えて攻撃してきても対応できるように、自らの「能力」を不断に磨いていこうとする考え方です。

それにより、ブッシュ政権の軍事費は増大を続け、2004年度の会計年度では4013億ドル(約45兆円)という未曾有の巨額予算になっています。世界の軍事支出総額は8000億ドルですから、米国は一国で世界の軍事支出の半分を占めていることになります。新規の研究開発(R&D)への投資額も重視され、世界最高の軍事技術を誇る米国の軍事産業には、常に新しいテクノロジーの発掘が求められています。こうしたブッシュ政権の姿勢は、旧約聖書の「バベルの塔」に近い発想なのかもしれません。ただ、これが9.11後の安全保障環境に対する、米国の覚悟だということでしょう。

【QDRとGPR】

さて、米軍変革の重要な要素として、現在世界中における在外米軍の見直しが進められています。これを「米軍のグローバルな配置の見直し」(Global Posture Review: GPR)といいます。QDR2001では、北東アジアと欧州の主要な米軍基地は維持・変革するが、欧州からの大規模な兵力移転を検討する方向性を打ち出しました。同時に、世界中に拡散する脅威を抑止し、必要な場合の攻撃能力を確保する重要性が強調されました。ここでQDRが言いたかったことは、①在外米軍の兵力数・施設数は減らしていく、②でも米軍は危機・有事の際には世界中に迅速に展開できるようにする・・・ことを両立させることでした。一見矛盾するこの二つの要素をどうすれば解決できるか。それは、航続距離の長い戦闘機や即応展開能力を持つ特殊部隊の活用、偵察、情報収集の強化などを重視し、柔軟な米軍配備を目指すことだったわけです。

とくに、東アジア、日本海から南西アジア・ベンガル湾にいたるアジア大陸沿岸の「不安定の弧」(Arc of Instebility)を「今後、最も紛争と軍事的競争の起きやすい地域」と規定し、とくに、日本からインド洋にかけては、米軍基地が少ないため、空母戦闘群のプレゼンスを増強するだけでなく、水上艦3~4隻と対地攻撃できる巡航ミサイル搭載潜水艦の「母港」を模索するとともに、域内友好国との間に基地などの施設利用を容易にする協定などを締結する必要性を示唆しました。また、海兵隊や空軍も、太平洋、インド洋、アラビア湾における展開機動力を強化する計画を立てるとし、東南アジア地域に空軍のアクセス・ポイントを増強することが提案されているわけですね。

これらの基本構想を要約すれば、QDRが目指しているのは、①欧州からアジアへの戦略重心のシフト、②西太平洋の南方への関心のシフト(海洋、統合運用、柔軟展開を重視)、③任務役割の一部を同盟国へシフト(有事ガイドライン、広範なアクセス確保、多国間演習の活性化)という三つのシフトと定義づけられるでしょう。

【イラク戦争後の米軍「変革」】

2001年のアフガニスタンにおける「不朽の自由作戦」、及び2003年の「イラクの自由作戦」(OIF: Operation Iraqi Freedom)と、その後の作戦評価(とりわけ攻撃・占領プロセスの評価)も、米軍の「変革」と前方展開兵力の「再編」を促進する効果を持ちました。イラク攻撃の総括としては、ウルフォウィッツ国防副長官が2003年6月13日の米下院軍事委員会の公聴会にて、①圧倒的な戦力、②効率的な軍事力行使、③バトル・フィールドからバトル・スペースの重視、④そのために「変革」された軍隊が必要性の4点を強調し、そのための「前方展開兵力の再編」を推進するべきであることを証言しました。

米軍の前方展開兵力の再編は、①米軍を展開している地域の特異性に応じて軍事能力を調整し、②世界中あらゆる場所でリアルタイムに前方展開兵力を補足し、グローバルな軍事行動を即座にとれる能力を強化するという2つの方法で行うことがますます重要である、と認識が深まっていきました。

【米4軍の「変革」】

それでは、米4軍(陸軍・海軍・空軍・海兵隊)は、それぞれどのような「変革」を遂げようとしているのでしょうか。まず「米陸軍」では、2002年のアフガニスタンおよび2003年のイラク攻撃の実績と教訓を経て高度な機動力や高い即応性がますます重要となるとの認識の下に、兵器システムも冷戦型の重厚長大なものから軽量で運搬可能な小型化されたものがますます重視されるようになってきています。そして、世界各地へ96時間以内に緊急展開可能な中型装甲旅団の創設に取り組んでいるんですが、展開能力と兵站支援を長期的に支えるための「装備の事前集積」の重要性が指摘されることになりました。その意味で、各在外米軍基地における小規模な支援機能(アクセス・ポイント)が重要な要素となってきます。

「米海軍」は、機動性と統合運用を支えるために、①海から陸上への戦力投入、②海洋管制と海上優勢、③戦略的抑止、④海上輸送、⑤前方プレゼンスを重視し、沿岸から200キロ程度の内陸部まで、火力支援を行いながら、敵の妨害を排除して陸軍及び海兵隊を揚陸投入する機能が求められることとなりました。将来は現在12隻体制の空母機動艦隊を10隻体制ほどに減らしても、各機動艦隊の責任範囲を拡大し、調整機能を強化することによって、世界中の紛争に対応できる機動力を整備することが目標にされています。

「米空軍」は『地球規模での関与:21世紀の空軍ビジョン』(Global Engagement: A Vision for the 21st Century)での戦略を基本とした前方プレゼンスを維持する予定ですが、従来のような海外の基地に恒久的に空軍部隊を駐留させておくのではなく、必要とされる場所に期間を限定して、その部隊だけで独立的に任務を遂行できるようにするもの方向へと向かっています。これを遠征軍(Expeditionary Force)といいます。その理由には、空軍戦力の長距離戦力投射能力が向上し、潜在的戦場近郊に空軍戦力を常駐させる必要性が低下する一方、対地攻撃ミサイル等の射程・精度が向上したため戦場近傍の航空基地が益々脆弱になっているという認識もあるんですね。

最後に「海兵隊」は『海上からの機動作戦行動』(1996年)にて、海兵隊は上陸作戦だけではなく、戦争のあらゆる局面において沿海域における機動作戦を行い、従来の上陸作戦により橋頭堡を築くだけでなく、遠征・機動力を高め、広範囲に作戦を展開し、海上から陸地の奥地にまで機動的に一気に展開することを明確にしました。今後「海兵隊」は、従来のような戦争の初期局面において、橋頭堡を築くためのワイルドな部隊という印象から、戦争の全局面において、持ち前の機動力を生かした特殊作戦を行う部隊へと、変質する方向性が打ち出されています。

いろいろ覚えることが多くて大変ですが(^-^;)、①機動力、②軽量化、③遠方展開能力、④非常駐化といったキーワードが、米4軍の「変革」の共通のテーマであるというイメージを持つことが重要ですね。

【アジアにおける前方展開兵力の「再編」】

さてGPRに伴い、アジアにおける米軍の再編はどうなるのでしょうか?ブッシュ大統領は2004年8月16日に「海外駐留米軍再編の基本方針」に関する政策演説を行い、今後10年間にわたる前方展開兵力の再編に関する方向性を示唆しました。その基本的考え方としては、アジアと欧州に駐留する米軍約20万人の3分の1に当たる、6~7万人を今後10年で撤退させることが謳われています。このうちアジアでは、既に削減を公表している在韓米陸軍12500人を含め、2万人規模の再編が検討されるとのこと。

在日米軍に関しては、現在まで新聞報道で挙がっているだけでも、①米陸軍第一軍団が米本土から神奈川県の座間キャンプに司令部を移設、②米第7艦隊の空母艦載機の基地である厚木基地を返還し岩国基地と統合、③沖縄の第3海兵師団(海兵隊)の訓練施設の富士・北海道移転、④海兵隊の基地及び訓練基地を、グアム・フィリピン・オーストラリアと共有・ローテーション化、⑤普天間基地の返還後の代替地を名護市とせず、嘉手納基地に統合、⑥嘉手納基地とともに、下地島に空軍基地を建設し、沖縄・奄美・グアムのプレゼンスを強化する、⑦横田基地については、自衛隊との共用を進める、⑧神奈川県の瀬谷通信基地及び逗子住宅地について返還する等、多くの各論が提示されています。しかし、これらの再編にあたっては、ローカル・ポリティクスとの調整を経た上で、どのような結論が出るかはまだ不明確なんです。日本側の対応はきわめて鈍く、政治家の誰もリスクをとる覚悟をしていない感じがあります。大事な時期なのだから、しっかりして欲しいですよね。

在韓米軍の見直しについては、「米韓同盟政策構想協議」(Future Alliance Initiative)に基づき、①在韓米軍の役割を朝鮮半島に限定せず北東アジア全域の安全保障に役立つように変革する、②非武装地帯に近接配置されている第2歩兵師団及びソウル市内龍山にある在韓米軍司令部を2006年までに南方移転する、③従来米軍が受け持ってきた前線での防衛責務を韓国軍が肩代わりする・・・等が話し合われています。しかし、イラクにおける米軍の駐留が長期化し、陸軍のローテーションの必要性が高まるに従い、第2歩兵師団在韓米軍をイラクに一部移転するとともに、在韓米軍12500人の削減を2008年末までに完了することを目標としています。

オーストラリアについては、2004年7月にオーストラリア北部にある豪州軍の既存の基地に米軍の訓練施設を設置することで合意に達しています。クイーンズランド州ショールウオーター湾訓練施設(SWBTA)をはじめ、北部準州にあるデラミラー訓練空域、ブラッドショー演習場の計3カ所の共同使用を念頭に、3年後をめどに施設整備を図る考えとされています。同施設については、すでにシンガポール軍も利用しており、沖縄駐留の米海兵隊の訓練にも利用されるとともに、多国間の共同訓練にも利用する方向みたいですね。

グアムは、RAND報告書(2001年)の提言の線に沿ってインテリジェンス、偵察、哨戒、そして、航空打撃力(ISR & Strike)の中核基地(hub)として再構築される可能性が強いです。また、空輸航空団の再編についても、朝鮮半島だけを対象とする冷戦型の「シナリオベース・アプローチ」からの脱却を図り、「不安定の弧」全体に対する緊急展開を視野に入れれば、その東端に位置(して、しかも中国大陸に近接)する横田よりも、グアムへ下げてより広角に戦力投射できるようにする方がよいとの考えも高まっているようです。

〔リーディング・マテリアル〕

江畑謙介『米軍再編』(ビジネス社、2005年)第1章「米軍トランスフォーメーション」〔さらなる学習のために(日本語)〕

[1] ジョン・キーガン『戦略の歴史:抹殺・征服技術の変遷、石器時代からサダム・フセインまで』(心交社、1997年)

[2] 江畑謙介『軍事力とは何か』(光文社、1994年)

[3] 石津朋之編『戦争の本質と軍事力の諸相』(彩流社、2004年)

[4] マクレガー・ノックス他編『軍事革命とRMAの戦略史:軍事革命の史的変遷1300~2050』(芙蓉書房出版、2004年)

[5] 江畑謙介『21世紀の特殊部隊(上)(下)』(並木書房、2004年)*日本でも軍事技術の研究は、軍事ジャーナリストを中心に活発に進んでいます。まず入門編として軍事力を学ぶためには[2]をお薦めします。私が学部2年のときに読んで、軍事に開眼した本です。さらに詳しく軍事力の諸相と歴史を学びたい方には、[1][3]をお薦めします。最近のRMAや米軍再編については[4][5]およびリーディング・マテリアルで紹介した『米軍再編』ですね。やはり、この分野における江畑先生の存在感は圧倒的ということです(^-^;)。

投稿者 jimbo : 00:55

2005年06月18日

第9回講義レビュー(その1)

軍事技術・国防産業・インテリジェンス

軍事力・軍事技術の基礎を学ぶことは、安全保障論を学ぶ上で必須となります。第1回の授業で、近年の安全保障の概念が「軍事力で」国家を守るという国防の概念から、「軍事以外も含む手段によって」守るという多元化・多様化した概念に変化したことを紹介しました。しかし、現代でも軍事力の役割は依然として安全保障のコアな部分に位置しています。

湾岸戦争・ユーゴスラビア紛争・アフガニスタン戦争・イラク戦争など、最近の武力紛争において、どのような軍事力が用いられたのか。各国がいかなる兵器体系を整備することによって周辺諸国との軍事バランスを保とうとしているのか。さらには紛争が交渉によって回避されたときに、その背景にどのような軍事力が控えていたのか。こうした安全保障の諸相を理解するとき、軍事力・軍事技術の基礎知識が重要になってきます。

そして重要なことは、軍事力・軍事技術を単なるミリタリー知識として蓄えるだけではなく、安全保障の「政策学」として学ぶことです。例えばEUが中国に武器禁輸を解除しようとするとき、また米国が台湾にイージス艦を売却しようとするとき、どのような政策的意図を持ってこれらの事象を理解するか。また、韓国に駐留する米軍を大規模に削減するといった場合、それが地域情勢にいかなる影響を持つか・・・等々がミリタリーそのものの知識よりはるかに重要なわけです。というわけで、ミリタリー好きの人はその知識に溺れず、そして軍事はちょっとパス・・・という人も食わず嫌いにならず、その基礎を学んでいきましょう(^-^)/。

【軍事力の基礎】

さて軍事力を簡単に定義すると、それは軍事的な攻撃能力と防御能力の総体ということになります。その構成要素も、兵力(現役・予備役の数)、兵器・装備の数量と質、国防予算などの国防関係のハードウェア(比較的定量化しやすい)に加え、人口・動員体制・訓練・兵の士気・経済力・技術水準・資源と食料の自給率などの、ソフトウェア(定量化しにくい)も重要な要素になります。さらに第2回講義で学んだように、国家防衛を単独ではなく同盟関係によって複数国で行う場合、一国の軍事力は同盟関係を持つ国の軍事力(とそのコミットメントのレベル)との総体として捉える必要があります。次に「兵器体系」を学びましょう。近代戦以降の兵器体系(特に第二次大戦後)の基礎的な単位は、陸軍・海軍・空軍(と海兵隊)の三軍の構成になっています。国によってはそれぞれの機能が融合していたり、国内の治安機能を持つ警察と海上警備隊(コースト・ガード)と一体になっている国もあります。通常兵器体系としては、陸軍:歩兵・戦車・野砲・ヘリコプター/海軍:駆逐艦(護衛艦)・フリゲート艦・揚陸艦・対潜哨戒機・潜水艦/空軍:戦闘機(防空・制空)・爆撃機・偵察機・早期警戒管制機・空中給油機・輸送機などが、主要な兵器体系となります。これに装備として、弾道ミサイル・クルーズミサイル・爆弾・重火器・小火器という攻撃/防御のための装備があり、それを支える指揮・統制・命令・コンピュータ(Command, Control, Communication and Computer: C4)が重要な要素となります。

【決定的な軍事技術の「世代」差】

軍事力を判断するときには、こうしたハードウェアへの基礎的理解が必要です。その際に重要なのは、兵器体系には技術水準によって「世代」が分かれ、そしてその「世代の分岐は決定的」だということです。授業でも紹介したいくつか事例を挙げましょう。事例1:1991年の湾岸戦争のときに、米軍とイラク軍は同じ「暗視装置」(ナイト・スコープ)を持っていました。ところが米軍・イラク軍ともに同種の兵器を持ちながら、その世代が異なるために、勝敗に決定的な差が生じてしまいました。イラク軍が装備していた暗視装置は「光増式」といって、月の光や星の光といった微量の光(可視光線)を何千倍に増幅して明るくみる装置でした。これに対して、米軍側の暗視装置はパッシブ方式の「熱線映像装置(サーマル・イメージャー)」で物体が放出する赤外線(非可視光線)を高感度のセンサで映像化する装置でした。これがイラク軍と米軍に決定的な差を生むことになります。米軍側の暗視装置は昼(例えば黒煙の向こうにある物体の把握)夜兼用で、夜の性能も圧倒的にすぐれていたために、イラク軍は全く見えないところから攻撃を受けるということになりました。これが兵器における「世代」の差を象徴しています。(以上の説明は江畑謙介『兵器と戦略』(朝日選書、1994年)3~7頁に詳しい)

事例2:イスラエルのレバノン侵攻に端を発した1981年のレバノン紛争では、イスラエルとシリアとの間で激しい航空戦が展開されました。この航空戦において、イスラエルの主力は第4世代のF-15(Eagle)、F-16(Fighting Falcon)であり、シリア側だは第3世代のMig-23(Flogger)、Mig-21(Fishbed)でした。この航空戦においても勝負は一方的で、シリア側の航空機の損失は85機、イスラエル側は0機でした。まさに85対0という決定的な差を生んでいるのです。

こうした事例から何が読み取れるのか。それは、軍事力をみるときにその「質」に着目することがいかに大事かということです。例えば事例2において、なぜこれほど決定的な差が生まれるのか。仮に皆さんがシリア側のパイロットだとしましょう。皆さんのコクピットには、コンソールパネルに円形のレーダがあり、そこに映る情報をもとに敵機の襲来、ミサイルの飛翔経路などを把握するわけです。ところが、世代の新しい戦闘機に遭遇したとき、このレーダの探知範囲からはるかに離れた場所から、想定を超えたスピードで突然空対空ミサイル(AAM)が飛来してくるわけです。何も把握できないうちに、やられてしまいます。これが「世代」の差なんです。

【軍事バランスを評価してみよう】

こうした知識をもとに、各国の軍事力を比較してみると、興味深い発見ができると思います。例えば、北朝鮮と韓国の軍事バランスを見た場合、兵力数、戦車数、作戦機数など、明らかに北朝鮮のほうが多いわけです。ところが、具体的に戦車の世代、戦闘機の世代を比較してみると、韓国のほうが圧倒的に優れています。その結果、実際に航空戦を行った場合、いくら北朝鮮が機数において上回っていたとしても、韓国の制空能力は圧倒的なことは確実です。

中国の軍事力はどうでしょうか。兵士の数は世界最大、兵器の数も陸・海・空合わせて世界最大級です。すると、軍事力も世界最強かというと、そうはいかないわけですね。例えば、中国の大陸間弾道弾(ICBM)は液体燃料式で、発射までに時間を要して、整備維持も大変で、使い勝手が良くありません。空軍の2400機(昨年現在)ともいう圧倒的な数の作戦機も、その主力が旧ソ連製の第1世代、第2世代の戦闘機です。おそらく、第4世代の戦闘機が対峙すれば、まったく相手にならないでしょう。

ところが、かつてピーク時は4000機あった中国空軍の作戦機数が減ったからといって、中国空軍の能力が低下したわけではありません。むしろ中国は、国産のJ-10およびロシアからライセンス生産をしているSu-27戦闘機、対地・対艦能力を有するSu-30といった第4世代の作戦機の開発を急速に進めており、急ピッチで近代化をはかり能力を高めているのです。

兵員数、戦車数、艦船数、作戦機数の単なる数量による比較ではなく、軍事力の質に関する分析がいかに重要かということですね。例えば、皆さんは以下のようなニュースに触れたときに、どう判断しますか?「米国、台湾にF-16を150機売却」/「中国、新型DF-31型ミサイルの発射成功」/「北朝鮮のMig-29が米軍機に対してスクランブル」・・・こうしたニュースに対して、軍事力の質に関する分析を加えていくことが大事なわけです。そのためにも、軍事力と兵器に関する基礎知識が必要なんですね。

【軍事における革命(RMA)】

こうした軍事技術の「世代」論を通り越して、新しく台頭してきたのが「軍事における革命」(Revolution in Military Affairs: RMA)です。新たに台頭した精密誘導兵器、高度化したセンサ技術、衛星・レーダによる24時間の警戒態勢、コンピュータによる高度な情報処理・・・などが、戦争・戦闘の概念に革命を起こしている、という考え方です。

それを象徴したのは、1991年の湾岸戦争でした。湾岸戦争は「ハイテク兵器」の威力をまざまざと示した戦いであったと同時に、高度にネットワーク化された情報が、戦いを決定付けるNetwork Centric Warfareであったといえます。F-117というステルス爆撃機は、そのステルス性能によってイラク軍の早期警戒レーダ網を潜り抜け、一気に敵司令部への攻撃をかけることができました。衛星・偵察機・艦船等による24時間体制の情報収集と、そこから3軍への伝達、コンピュータによる情報処理は、戦場における指揮官の判断を革命的に変化させました。

Network Centric Warfareは、1999年のNATO軍が実施したユーゴ空爆、2001年のアフガニスタン戦争、2003年のイラク戦争などにおいて、さらに発展していきました。湾岸戦争で使用された精密誘導兵器は全投入量の8%であったのに比べ、コソボ紛争では35%、イラク戦争では66%を占めるに至りました。イラク戦争をテレビで見ていた方は、米軍がバクダッドを爆撃しているさなかに、市内の高速道路を(一見悠然と)一般車両が通行しているのを不思議に思ったかもしれません。イラク側でさえも、米軍の精密誘導兵器が正確に対象施設を攻撃していることを認識していたのです(もちろん多くの誤爆があり、民間人が犠牲になりました)。

また、イラク戦争においては無人偵察機(Unmanned Aerial Vehicle: UAV)が、実際の偵察活動や攻撃に参加し、特殊部隊等の長距離広域センサを用いた情報収集が行われ、それらの情報が司令部、前線基地、そして個々の部隊、兵士に共有されるわけです。まさに、宇宙から地上に至るマクロ・ミクロの空間を軍事情報として把握し、これを旅団から兵士レベルまで戦闘命令と状況認識を提供するシステムとして成り立っているんですね。現在では、イラク戦争を指揮した米中央軍が、その司令部のあるフロリダ州のタンパから、イラクの各戦場における詳細な情報を把握し、遠隔地からでも指揮・統制・命令が可能になりました。これがRMAによる現代戦です。

引き続き、その2では「米軍変革」(Transformation)と「米軍再配置」(Repositioning)についてお送りします。

【つづく】

投稿者 jimbo : 02:33

2005年06月08日

第8回講義レビュー

アジアの安全保障:「ハブ・スポークス」から「コンバージェンス」へ?

【なぜアジアの安全保障か?】

ちょっと身の上話をしましょう。実は私自身は、はるか昔にSFCの学部卒業論文のテーマに「ASEAN地域フォーラム(ARF)の成立過程」を選びました。以来、アジア太平洋地域の安全保障にはかれこれ10年近く付き合っていることになります。今回のテーマである「コンバージェンス」という概念を思い至ることができたのも、「何か面白いことはないか」と探し続けてきた結果なのかもしれません。

私は学部1年生のときに、草野厚先生の「政治学A」(当時はこういう名称だったのです)のグループワークでディベート大会を行い、そのときの統一テーマが「日米安保は廃棄すべきか否か?」だったんですね。当時私はかなりリベラル派でしたから、日米安保は廃棄して多国間安全保障がそれに代わる安全保障システムになるべきだ・・・という議論を展開したんですが、なかなかディベートで勝てない(^-^;)。そのときに引用した学者たちの「これからはアジアにおける多国間安保の時代」といった論文が、どうも論拠が薄い・・・。こうした疑問が積み重なった結果、「多国間安全保障の有効性を徹底的につめてみよう。そうすれば、同盟の役割も見えてくるのではないか」というのが、学部時代の私の問題意識だったわけです。

勉強を進めていくと、いろんなことが理解できるようになってきたんですね。たとえば、ソ連の脅威が減退したとしても、北東アジアには北朝鮮の脅威が継続していたし、将来の中国の台頭とともに台湾海峡情勢も不安定になるかもしれない。こうした不安定性・不確実性を持ったアジア太平洋の安全保障において、いわば抑止・対処の枠組みを保険(insurance)としながら、地域安全保障協力の基盤を提供しているのが、同盟(米国のハブ・スポークスシステム)なのではないか・・・と思い至ったわけです。

アジアにおける同盟というのは、ソ連の軍事侵攻に対抗するといった冷戦型の機能だけではなくて、「地域紛争の抑止・対処の機能を提供する」→「それによって、各国は不安定要因に対する米国の関与を想定できる」→「ある程度の軍事ドクトリン・軍事力に対する透明性が増す」→「その前提の下で、地域的安全保障対話を強化させる」という流れが、徐々に形成されてきたのが1990年代の流れだったのではと思います。1996年の日米安全保障共同宣言が「アジア太平洋の安定に資する同盟」という表現を用いたのは、こうした広義の安定化機能に着目したからだといえるでしょう。

【二軌道戦略の成立】

さて、こうした背景の下で1990年代のアジア太平洋地域には、いわゆる「二軌道戦略(Double-Track Strategy)」(これは私の造語です・・・あまり定着しない・・・)が形成されます。米国を中心とする同盟関係が抑止・対処の機能を提供しながら、ASEAN地域フォーラム(ARF)のような多国間安全保障協力関係が予防・信頼醸成といった役割を果たすという構造です。この二つの軌道が相互に補完しあうことによって、アジア太平洋の安全保障が成り立っている、というのが私なりの捉え方でした。

けっこうこの「二軌道戦略」は使える枠組みでした。この枠組みによると同盟の重要性を重視し、同盟関係を基盤に据えながら多国間安全保障による信頼醸成をはかっていくという捉え方で、かつての同盟不要論や多国間安保期待論の双方を牽制することもできました。1995年の『東アジア戦略報告』(EASR, 「ナイ・レポート」ともいわれる)は、アジアにおいて10万人に兵力を駐留させ同盟のコミットメントが継続することを強く打ち出しつつ、多国間枠組みも重視する方向性を打ち出したことによって、日本もこの方向性を歓迎し、「二軌道の構造」が定着していきました。

【4つの新しい展開】

ところが、アジア太平洋の安全保障には「4つの新しい展開」が起きているというのが、ここ3年来の私の主張です。そしてこの新しい展開によって、従来の「ハブ・スポークス」(hub-spokes)システムが、「コンバージェンス」(convergence)「ウェブ」(web)「ネットワーク」(network)といった概念に進化しているんですね。

第一の新しい展開は、「同盟の機能進化」です。従来の同盟関係は、抑止と対処を機能として提供することを本務としてきました。現在でももっとも重要な機能ですね。しかしアジア太平洋地域における「不安定性・不確実性」という、必ずしも顕在化された脅威への対処とは言いきれない、グレーな相手に対峙する際に、同盟の機能というのもかなりグレーに(^-^;)ならざるを得ません。別の言葉でいえば、常に敵が明確でアラート体制にいる同盟ではなくて、平時から危機時において、幅広い機能が提供できるような「安定化」を中心に機能を組み替えることが重要になってきたわけですね。

こうした中で、米軍のプレゼンスこそが地域の安定化を促すという概念⇒「プレゼンス・プラス」という考えが浮上し、軍事演習などを通じて小規模紛争にも対応しうる協力関係をつくったり、平和維持機能等の「戦争以外の軍事オペレーション」(Military Operations Other Than War: MOOTW)に注目したりと、同盟協力の裾野がとても広がってきたというのが、ひとつの変化であるといえると思います。

第二の新しい展開は、アジア太平洋の多国間安全保障(協調的安全保障)の枠組みが、かつてのような「トークショップ」(話すだけ)と揶揄された状況から、徐々に制度化された予防外交・紛争解決にむけたメカニズムとして進化しつつあるということです。たとえば、ASEAN地域フォーラムは、信頼醸成(第1段階)⇒予防外交(第2段階)⇒紛争解決へのメカニズムづくり(第3段階)という発展構想を持っているわけですが、現在は信頼醸成の段階から予防外交へと進化したと捉えられています。その具体的な中身としては、ARF議長の役割強化、専門家の登録などを通じて、ARFとしての顕在的・潜在的紛争の仲介・調停・斡旋機能を強化することが目指されています。

第三の新しい展開は、米国と東アジア諸国との安全保障協力関係が「ハブ・スポークス型」から「ウェブ型」へと進化しつつあることです。「ハブ・スポーク型」の下では、二国間での安全保障協議、二国間での演習が主体でした(例えば「コブラ・ゴールド」(米タイ)/「バリタカン」(米比)/「タンデムスラスト」(米豪))。2001年5月の「チーム・チャレンジ」は、この二国間の軍事演習を繋げて、新たなネットワーク型の多国間軍事演習としたものです。この新しい多国間軍事演習では、国連の平和維持・執行活動、捜索救助、人道支援、災害対処、非戦闘員退避などの共同行動を訓練するもので、紛争予防や危機管理をその活動の重点においています。これは、ネットワーク化された同盟関係が、より低強度の紛争にも対応させることによって、地域の安定化機能に寄与しようとする動きですね。その意味では「第一の新しい展開」とも呼応した動きと捉えることができるでしょう。

第四の新しい展開は、特に9.11事件以降、アジアにも地域概念にとらわれない、意思と能力に基づく連携関係が浮上していることです。これをCoalition of the Willing(有志連合・意思ある主体同士の連携)と呼びます。従来の安全保障協力は、「地理の概念」に拘束されがちでした。安全保障協力をアジア太平洋地域で、東アジアで、北東アジアで行いましょう・・・というのが地理的概念に基づく安全保障協力の考え方でした。これは、当然ながら近接した地域においては、安全保障の問題意識を共有できる(お隣さんも同じ問題を抱えている)という前提があったわけですね。

ところが、9.11後の脅威は以前の授業でも解説したように、地理的空間を飛び越えて迫ってくるわけです。すると、実は同じような脅威認識、課題を抱えた国は、近隣諸国とは限らないわけですね。例えば、拡散安全保障イニシアティブ(PSI)に参加する国は、米国、日本、オーストラリア、スペイン、フランス・・・など、世界各地に散らばっているわけですが、大量破壊兵器(WMD)の拡散の阻止という意思と能力に基づいて、協力を深化させているわけです。特に9.11後に、こうした従来の同盟関係と多国間協力枠組みを超えた、コアリションのあり方が注目されているんです。

そして、この新しいコアリションの形は、国際関係の理論にも大きな影響を与えるかもしれません。例えば、ARFでは「すべての国が受け入れ可能な措置を、コンセンサス方式で積み重ねていく」という緩やかなビルディング・ブロック方式をとってきました。このやり方だと、中国・ベトナム・北朝鮮などのアクターも参加しやすいし、「参加型安全保障」の役割を果たすにはとても上手なやりかたですね。ただし裏を返せば、こうした安全保障協力は「最も協力レベルの低い国のペースを中心に動く」ことになってしまいます。コンセンサス方式ですから、そうなるわけですね。だからARFを動かそうと思ったら、強烈なピアープレッシャー(皆が実施してるよ、なんで貴国はやらないの?系のプレッシャー)をかけて、各国の自主的な努力を導かざるを得ないわけです。

ところが、コアリション方式であれば意思と能力を持った国々が集まるわけですから、まず必要な安全保障協力のレベルを設定し、それにむけた協力を行うことができるわけですね。誰も「それは我が国は同意できない」とブレーキをかけるアクターがいないのですから。そして、高い安全保障協力レベルを設定して、そこに他国の参加を呼びかけていく。こうして、バラバラなコアリションが、参加国の増加によって徐々に「地域性」を帯びてくる。これが「地域への再回帰」です。経済を勉強している人にとっては、WTO/地域レジーム/二国間FTAの関係性を対比させてみても面白いでしょう。

【「ハブ・スポークス」から「コンバージェンス」へ?】

以上の、アジア太平洋地域の安全保障の「4つの新しい展開」によって何が見えてくるか。それは、かつての「二軌道構造」が「ウェブ型」あるいは「ネットワーク型」の構造に収斂(コンバージ)しているのだと私は考えています。同盟がより「安定化」機能を強め、多国間安全保障協力がより制度化された予防外交に踏み出し、ハブ・スポークス型の安全保障がウェブ型として連携し、そしてコアリションが台頭する。こうした複雑な流れを捉えるときに、異なる機能が実はネットワークとして関連しあっていることに注目することが重要です。

アジアには顕在的・潜在的に25以上の紛争があると言われていますが、それぞれの紛争に対応するメニューは十分に整備されているとはいえません。これらの対照的・非対称的(横軸)そして、高烈度・低烈度(縦軸)に点在する様々な紛争の形態に対し、上記のような「新しい展開」がどのように対応していくのか・・・このメニューを整備していくことが、「コンバージェンス」の重要な課題ということになるでしょう。

こうした視点を持ちながら、アジアの安全保障を眺めると、「同盟が大事・多国間はその補完」と繰り返し発言している論者たちの議論を、違った観点から受け止めることができるのでは、と思います。よく外交青書などに、「二国間の同盟を基盤に据えつつ、多国間の対話の枠組み等を重層的に整備することが重要」と書いてあります。たしかに総論としてはそのとおりですが、重要なのはその「重層性」の重なり具合を、しっかりと考えていくことだと思います。

神保 謙より

〔リーディング・マテリアル〕

神保謙「アジア太平洋地域における多国間安全保障:多層メカニズムの『戦略収斂』の可能性」小島朋之編『21世紀の中国と東亜』(一藝社、2004年)〔さらなる学習のために(和文)〕

[1] 森本敏編『アジア太平洋の多国間安全保障』(日本国際問題研究所、2004年)

[2] 山本吉宣編『アジア太平洋の安全保障とアメリカ』(彩流社、2005年)

[2] 防衛庁防衛研究所編『東アジア戦略概観2005(年刊)』(財務省印刷局、2005年)

[3] 平和安全保障研究所編『アジアの安全保障2004-2005』(朝雲新聞社、2004年)〔さらなる学習のために(英文)〕

[1] Amitav Acharya, Regionalism and Multilateralism: Essays on Cooperative Security in Asia Pacific (Times Academic Press: Singapore, 2003)

[2] Ellis S. Krauss and T.J. Pempel, Beyond Bilateralism: US-Japan Relations in the New Asia-Pacific (Stanford University Press: Stanford, 2004)

[3] J. J. Sue, Rethinking Security in East Asia: Identity, Power, And Efficiency (Stanford University Press: Stanford, 2004)

投稿者 jimbo : 18:09

2005年06月06日

第7回講義レビュー(その2)

欧州における安全保障:NATO・EUを中心に

【EU憲法批准問題】

先週フランス、オランダが相次いでEU憲法の批准を否決した、というニュースがありましたね。EU憲法は2年間の討議を経て、EU首脳会議が2004年6月に採択、10月に調印という段階まできています。その後、各国にて議会または国民投票による批准手続きに入り、これまでドイツ・スペインなどが批准を終えています。ただし、EU憲法の発効には25カ国全ての批准が必要なため、仏・蘭両国の否決は大きな打撃となったわけですね。

EU憲法は448条に及ぶ長大な憲法で、2004年に25カ国に拡大したEUの目的・市民の権利・共通外交安全保障政策等に関する規定があります。欧州安全保障政策(ESDP)に関する条文を見てみると、「相互防衛条項」(I-40-7)を定めて、EU加盟国間の集団防衛を明確化し、また「欧州装備・調査・軍事能力庁」を設置し(I-40-7)、欧州防衛能力を強化してペータースベルク任務(その1参照)を拡大し、さらに欧州域内における国防産業・技術基盤を強化することが謳われています。欧州理事会の議長が対外的には「EU大統領」として欧州委員会の委員長が「EU外相」としての位置づけになり、EUが地域の代表として大きな政治主体になるための、基盤づくりという意味を持っています。

EU憲法の批准手続きが暗礁に乗り上げ、目指されていた来年10月の発効がほぼ絶望的になったことは、EUとしてのリージョナル・アイデンティティと各国のナショナル・アイデンティティの相克という観点から、多くの分析がなされることと思います。こうした論点は、私が秋に担当する「リージョナル・ガバナンス論」で詳しく扱っていこうと思います。他方で、欧州の安全保障という観点からみたとき、これはEUにおけるESDPの整備の遅れを意味することになります。そして、これは後に説明するNATOとの役割分担を考える上でも、ESDP推進派にとっては頭の痛い問題ということになるでしょう。

【NATOと「新戦略概念」】

さて、北大西洋条約機構(NATO)は、1949年に欧州と米国・カナダの10カ国を原加盟国として発足した集団防衛機構です。冷戦後に加盟国が拡大し、現在は26カ国に増えています。NATO本部はベルギー・ブリュッセルの郊外にあり、私は2001年と2003年にNATO本部を訪れ、幹部の方々と意見交換を行ったことがあります。NATOのカフェテリアは、各国の文官・武官がさまざまなユニフォームに身を包み、テーブルを囲むという多国間軍事機構ならではの風景です。さながら、コアリション・キャンプといってよい雰囲気でした。

NATOは冷戦後に、新たに浮上した課題に向けての自己改革を迫られることになります。そのキーワードは、①任務の拡大、②加盟国の拡大、③NATOの機構変革という3つのキーワードで理解することができます。

そのきっかけとなったのは、EUと同様1990年代の旧ユーゴ紛争への対応でした。1993年にはボスニア・ヘルツェゴビナ紛争に空軍力を提供し、1996年は平和履行部隊(IFOR)に部隊を送ります。さらに、1999年にはコソボ紛争において空爆を実施するなど、旧ユーゴ紛争の要所における軍事力の提供を担ってきました。

まず「任務の拡大」について。冷戦後に新たに対応すべき安全保障問題は「NATO域外」にある。これがNATOが1990年代におけるバルカン情勢への対応を通じて出した答えでした。それを明示したのが、1999年4月に採択された「新戦略概念」(New Strategic Concept)です。北大西洋条約の第5条はNATO加盟国同士の集団防衛を規定し、まさにNATO域内における集団的自衛を約束しあう内容となっています。しかし、旧ユーゴ紛争のような周辺地域における紛争も、NATO加盟国にとっての脅威になるとの認識の下、「域外地域を対象とした紛争予防・危機管理」を新たな任務として追加します。これを「非5条任務」といいます。

次に「加盟国の拡大」です。冷戦後のNATOは域外への対処とともに、NATO自体の拡大によって、欧州の安全保障を安定化に導こうとしました。1999年3月の第1次拡大としてポーランド・チェコ・ハンガリーの3カ国が加盟し、さらに2004年6月の第2次拡大ではエストニア、ラトビア、リトアニア、スロバキア、スロベニア、ブルガリア、ルーマニアの7カ国が加盟しました。

こうした国々の名前を見ていると、まさに冷戦期に鋭く対立していた東側諸国が、今やNATOの一員として迎えられたことを意味しています。かつてのように、「脅威を機構の外部におき、それに対処するための軍事同盟」といった同盟関係から、「かつて脅威であったアクターを機構の内部におき、互いに協力し合う」同盟関係への変化をみてとることができます。第2回で学んだ「安全保障機能」のマトリックスに準えて考えれば、NATOは純粋な意味での集団防衛機構から、ある種の集団安全保障機構への変遷のダイナミクスが生じていると捉えることができるでしょう。

【NATO機構改革と「新しい脅威」への対応】

最後は「機構改革」です。ここでは2002年11月のプラハ首脳会合、そして2004年6月のイスタンブール首脳会合に注目してみましょう。プラハ首脳会合では、①対テロ防衛に関するNATO軍事概念の導入、②「プラハ軍事能力コミットメント」(PCC)の採択、③作戦連合軍への統合、④NATO即応部隊(NRF)の創設が決定されます。9.11事件と新しい脅威への対応に向けて、NATOもその自己変革を進めてきた様子を見ることができます。

(その1)でEU域内諸国の軍事能力ギャップを埋めるために「ヘッドライン・ゴール」が設定されたことを紹介しました。NATOも同様に中東欧諸国が新規加盟し、重大な能力ギャップが生じていることは事実です。さらに、旧東側諸国の兵器体系の多くはソ連製のため、これをどのようにNATO基準に標準化していくかという問題が生じました。こうした問題を改革していくために、「防衛能力イニシアティブ」(DCI)そして「プラハ軍事能力コミットメント」(PCC)を策定し、NATO加盟国間における軍事能力の整備を促しました。その中でとりわけ、戦略輸送能力・空中給油能力、そして核・生物・化学(NBC)兵器への対処能力などが強調されています。

授業でも紹介したように、米国とその他のNATO諸国との軍事能力の差は、もはや一朝一夕では埋めようがありません。したがって、仮にNATOが域外展開を行う場合にも、米国軍とShoulder-to-Shoulderで作戦遂行することは、装備・運用・訓練それぞれをとってみても、大変難しい状況にあります。

その際に新たに浮上したのは、「アラカルト同盟」や「ブティック同盟」といった考え方です。これは、各加盟国が同盟協力の際に、その得意分野を生かしていく、という考え方を意味します。例えば、ポーランドは化学戦能力に大変優れています。これは冷戦期に、西側との戦闘において化学兵器の使用を念頭に置いた部隊運用構想の歴史があったためで、これが「新しい脅威」への対処という点から、大変重宝されることになりました。欧州ではありませんが、日本の自衛隊も掃海能力や音声解析能力については、世界に冠たる能力を持っています。これも、例えば日本の戦後処理として日本周辺の膨大な機雷処理を行った経験からきています。こうした、優れた能力を、個別に発揮していくことが、同盟間協力のひとつの形となりつつあります。だからこそ、「アラカルト」であり「ブティック」なわけですね。

こうした観点から、NATOがアフガニスタン戦争の戦後処理として新生アフガニスタン政府の下で国際治安支援部隊(ISAF)の総指揮権を継承したことも、NATOが新たな任務へと踏み出したことを意味しています。NATOは「域外」へのアウトリーチを、中東・中央アジアまで広げていったことを意味しています。また近年では「地中海ダイアローグ」といった北アフリカ諸国との対話を通じて、関係各国との信頼醸成にも努めています。

【EU・NATOの役割分担はどうなるのか?】

さて(その1)(その2)を通読してみると、EUとNATOがそれぞれ冷戦後・9.11後の安全保障環境の中で、自己変革を遂げようとしていることがわかると思います。そして、その方向性も良く似ている。①任務の拡大、②加盟国の拡大、③機構の改革といった、同じような問題を抱えていることもわかります。一見、EUとNATOの安全保障機能には相当の重複(duplication)が生じているようにもみえます。

EU・NATOが今後欧州の安全保障においてどのような役割分担を果たしていくのか。実は、まだこの答えは十分にでていません。おそらくワシントンの国防総省と、フランスの国防省の双方にインタビューすれば、正反対の答えを得て戸惑うかもしれません。ワシントン側からは、EUの安全保障機能が伸長することをあまり歓迎していないようです。なぜNATOでやれることを、米国抜きのEUで実施するのかという反発がしばしば浮上します。また、EU側では欧州の紛争に際して米国の力をできるだけ相対化したい、という思いがある一方で、現在はNATOアセットに頼らざるを得ず、さらに欧州安全保障政策(ESDP)の強化に本腰を入れるだけの余力がない国が多いのも事実です。

こうした動きをみるひとつの興味深い指標は、NATO即応部隊(NATO Responsive Force: NRF)とEU緊急展開部隊(RRF)が、今後どのように発展していくかにあると思います。双方の構想は、欧州域内・域外における非対称的な脅威、そして人道支援等の部隊派遣・部隊支援の構想です。その意味では、そうとうダブっている構想ということになります。一説には、EU-RRF構想に不快感を持ったラムズフェルド国防長官が、NRFを提示することによって、「EU-RRF潰しに他ならない」(フランス国防省幹部)という見方も呈されています。

いずれにせよ、現在のEUの軍事能力はNATOに比べれば、きわめて些少なので、EU-RRFがNRFを相対化し、「NATOが出てこなくても、EUで対応できる」という政策的選択肢を増やすためには、EUの軍事能力の強化が不可欠ということになるでしょう。その意味でも、EU憲法の批准失敗は、ESDP推進論者にとっては、とても大きな衝撃だったということになります。フランスの軍関係の落胆が眼に見えるようです(^-^;)。

【補足:2004年1月に実施したNATO幹部へのインタビュー】2004年1月にNATO本部において、数名のNATO本部・政治局幹部と意見交換をすることができました。その際に交わした議論をメモにしてありますので、以下に紹介します。

------------

(NATO域外へのoutreachの優先順位はどのように捉えるべきかとの質問に対し)NATOが欧州中心(euro-centric)なフォーカスを越えるべきだというコンセンサスは存在する。まずは、NATOの東方拡大と地中海ダイアローグの充実であり、「東方拡大」と「南方対話」である。その後triple-non countriesに対するoutreach問題があり、例えばISAFのようなオペレーションが一つのモデルとなるだろう。中東に関しては、PfPを拡大するというアイディアがあり、事実上は地中海ダイアローグのupgrade版として捉えることができる。将来的にはGCCとの協力ということさえ考えられるかもしれない。さらにこのPfP構想を中央アジア・コーカサスに拡大していくという問題意識は存在する(issue is on the table)。(アジアにおけるテロリズムや大量破壊兵器の拡散問題は、NATOの政策策定にはいかなる影響を与えているかという質問に対し)これまでNATOにおけるアジアにおける安全保障を軽視してきた。しかし、今後はアジアの安全保障への関心自体がNATOを変質させていくきっかけにもなるだろう。北朝鮮の核開発と拡散への懸念はその一つの契機となる。しかし、こうした問題に欧州諸国が対処するにあたり、すべてNATOの枠組で行う必要はない。欧州主要諸国が参加している拡散安全保障イニシアティブ(PSI)は、北朝鮮を意識した有志連合として興味深い試みである。また、ボスニアにおけるIFORも、参加国をnominateしていく方式をとり、一律の対応を促したわけではない。こうした有志連合は、NATOが柔軟にアジェンダを設定するためのpre-conditionとなろうとしている。

(NATO・EU・OSCE関係を今後どのように律していくのかという質問に対し)1999年の「新戦略概念」はバルカン危機を契機としてNATOの域外展開を非5条任務として規定したものであった。9.11後のアフガニスタン戦争とイラク戦争は、「新戦略概念」自体の見直しが迫られ、NATOが十分に対応できなかったことから「NATOの危機」が広く論じられた。ロバートソン事務総長もNATOの危機(ロバートソンが過度に危機を強調しすぎたきらいがあるとコメント)を十分に認識していた。シェファー新事務総長は米国訪問に先駆け1月30日付のヘラルド・トリビューン(IHT)で、”It is time to get back to the business”という表現でNATOの機能復帰と再定義を論じる予定である。そこでは、①アフガニスタンでの民生の安定のためのNATOの役割、②イラクにおけるポーランド軍に対する作戦計画、インテリジェンス、後方支援の提供、③NATOのResponsive Forceの重要性とNATO全体の能力向上を含む「変革」の重要性、④NATOのoutreach問題が論じられる。こうしたオペレーションの際に、NATOがEUやOSCEとの緊密な協力を行うことが謳われる予定である。

(NATOも99年の「新戦略概念」を超えた新しい概念を策定する時期にあるのではないかという質問に対し)概念としてNATOが新しいコンセプトを求められているのは事実だ。しかし実際にNATO関係諸国が一つの抽象論としての「概念」で合意できるとは現時点では思えない。現在は、東方拡大と南方対話などの具体的な措置を積み上げている(building block)過程にあり、理論よりも実践を重んじなければならない。たしかに米国が「国家安全保障戦略」を策定し、EUが「ソラナ・ペーパー」を策定したあとに、NATO版を求める声は高まってはいるのだが、現時点では新しい戦略文書は策定するのは難しいと考えている。

--------------投稿者 jimbo : 17:04

第7回講義レビュー(その1)

欧州の安全保障:NATO・EUを中心に

【欧州の安全保障を学ぶということ】

さて、ヨーロッパ(ここでは欧州と書きます)の国際政治を学ぶことは、国際政治学の原点を学ぶことに他なりません。古くはアテネとスパルタの「ペロポネソス戦争」から、ギリシア・ローマ時代、宗教戦争、産業革命と近代欧州の成立・国民国家時代の幕開け、ウイーン体制、第一次大戦と戦後の秩序・・・に至るまで、国際政治の歴史は欧州の歴史と共にありました。今でこそ、米国流の国際関係論や安全保障の諸理論が幅を利かせていますが、国際政治学の空間軸と時間軸に厚みを持たせてきたのは、欧州の国際関係史に他ならないわけですね。その欧州の安全保障を90分1回の授業で扱うというのは、罪深いことですらあります。

ただ第一次・第二次大戦は欧州諸国を疲弊させ、その代わりに超大国・米国が台頭しました。覇権交代の巨大なうねりが20世紀の初頭に押し寄せ、その後「パックス・アメリカーナ」と呼ばれる米国による国際秩序が継続することになります。まさに第二次大戦後の国際関係は、米国の国際関係史といってもよいほど、その存在は圧倒的でした。ただ、ここで重要なのは欧州諸国が、過去2世紀にわたる栄光の歴史と国際関係のイメージを、「共通の記憶」(Collective Memory)として培っていることです。まさにそれは、欧州諸国民が持つ身体知といってもいいかもしれません。

こうした米国流・欧州流といった国際関係に対するイメージが、しばしば米欧関係に緊張をもたらします。ごく最近でいえば、イラク戦争の開戦に至る過程で、米国と(いわゆる)「古い欧州」(フランス・ドイツ等)は鋭く対立しました。米国の新保守主義者(ネオ・コン)論客であるロバート・ケーガン(Robert Kagan)は、2002年6月に発表した”Power and Weakness” (日本語訳 good job!)という論文で「ヨーロッパ人とアメリカ人は同じ世界観を共有している、あるいは同じ世界を共有していると取り繕うことを、もう止めるべきである」と主張し、世界的に衝撃を与えました。やや長いですが、その冒頭のパラグラフを以下に紹介します。

ヨーロッパ人とアメリカ人は、同じ世界観を共有している、あるいは同じ世界を共有していると取り繕うことを、もうやめるべきである。パワーに関するきわめて重要な問題である権力の有効性、道義性、妥当性についての見方が、アメリカとヨーロッパとで分かれつつある。ヨーロッパは権力から目をそむけている。あるいは少し言い方を変えると、権力から超然として、法と規則と脱国家的(transnational)な交渉や協力からなる自足的な(self-contained)世界に移行しつつある。ヨーロッパは平和で豊かな、歴史を超越した楽園(post-historical paradise)の段階に入り、カントのいう「永久平和」を実現しつつある。その間、合衆国は歴史のぬかるみにはまったままであり、ホッブスのいうアナーキーな世界でパワーを行使し続けている。このアナーキーな世界では国際法や規則は当てにならず、真の安全保障と自由な秩序の擁護と促進は、いまだに軍事力の保有と行使に依存している。以上が今日の主要な戦略問題、国際問題に関して、アメリカ人は戦いの神の火星から、ヨーロッパ人は美と愛の女神である金星から来ているといわれる所以である。両者のあいだにはほとんど何の合意もないし、相互理解も次第に希薄になってきている。そして、こうした問題状況は一時的なものではない。すなわち、2000年の米大統領選挙の結果でも、9.11テロという大惨事の影響でもない。欧米の分裂の理由には根深いものがあり、過去の複雑な経緯もあって、分裂の要因は今後も当分存続しそうである。国益の優先順位を設定し、何が脅威なのかを峻別し、課題を定義し、対外政策と防衛政策を形成し実施するという段になると、すでに合衆国とヨーロッパは袂を分かっている。

ケーガン論文は、ぜひ全文を読んでみてください。2002年6月といえばアフガニスタン戦争に勝利し、イラク戦争への準備が加速した、米国がもっとも「新しい脅威」への対処への勢いを増していた時期でした。その時期に、ネオコンが欧州を「歴史に凝り固まった弱者」として、吐き捨てるような議論をしていた雰囲気をよく理解できると思います。そしてさらに議論を進めれば、9.11攻撃によって安全保障の脆弱性を感じた米国が、自らのふるう剥き出しの力と、同時に内包する自らの弱さを、パワーによって克服したい焦りと驕りとを読み取ることができるかもしれません。

【欧州安全保障防衛政策(ESDP)の台頭】

冷戦後、こうした米欧の安全保障に対する哲学の対立を認識させた象徴的な事件が、旧ユーゴ紛争(ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争、及びコソボ紛争)でした。冷戦の終結によりユーゴスラビアがセルビア・モンテネグロ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチアに分離する過程において、内戦に突入し、多くの悲劇が起こりました。米欧関係の中で旧ユーゴ紛争を振り返ると、それは「紛争解決への哲学」の差異が明確化したといっていいと思います。コソボ紛争において、欧州諸国(特にフランス)が、交渉を重視し、多国間主義に基づく解決方式を志向したのに対し、米国は空爆によって事態を改善しなければ、交渉も先に進まないと強硬に主張しました。結果として、NATOとしてユーゴ軍・治安部隊に対する空爆に踏み切り、数ヵ月後にミロシェビッチ大統領の和平案受諾を得ることができました。

欧州諸国がこのとき痛感したのは、欧州が独自の軍事力を強化しなければ、周辺地域で起きるこうした地域紛争で政治力を発揮することすらできない、という危機感でした。紛争において有効な仲裁・調停をするためにも、また交渉能力を発揮するためにも、十分な軍事力(いざというときの介入能力)を背景としなければ、結果として米国に全てを委ねることになりかねない、という問題意識を強くしていったのです。

こうした中で「欧州安全保障防衛政策(European Security and Defense Policy: ESDP)」の方針を強く打ち出したのが、1998年12月の「英仏サン・マロ首脳会議」でした。同会議において、EUが独自の軍事行動を遂行する能力・機構を保持すべきことを確認し、そして将来の緊急展開軍の設置を視野にいれた働きかけを強めることに合意しています。もちろん、イギリスとフランスには対米関係の温度差はあります。イギリスが米国との同盟関係を円滑にするためにも欧州の能力向上が必要だと考えていたのに対し、フランスは米国の戦略との距離を置くために欧州独自の軍事能力が必要だと考えていました。いずれにせよ、欧州を舞台に置いた安全保障の能力向上が合意形成されていきました。

翌年の1999年の「EU・ヘルシンキ首脳会議」では、2003年までのEU緊急展開部隊(Rapid Reaction Force: RRF)を設置することに合意しました。このRRFは、EUとして域内・域外の人道援助・救援、平和維持、危機管理などの機能を備える部隊です。RRFを構成するのは、6万人規模で60日以内に展開可能で、1年間の継戦ができるものとされています。このRRFの整備によって、EUが独自にコソボ型の地域紛争に対応できるように、能力の強化をはかるものとして、大いに注目されました。

その一方で、RRFは当初より「紙の上の合意」と揶揄されるほど、実質が伴っていませんでした。例えば、域外に部隊を展開させるとなれば、要員や物資を輸送するための長距離輸送機(Strategic Air Lift)が不可欠ですが、こうした戦略輸送機を持っている国がほとんどないのが実情でした。さらに、NATOと比べるとEU域内における指揮・統制・命令・コンピュータ・インテリジェンス(C4I)が十分に整備されておらず、EUとしての訓練もまだ錬度が足りているとはいえません。さらにEUの中小国は、なかなか軍事費の増大が追いつかず、EUとして定めた「ヘッドライン・ゴール」(軍事調達目標)に到達することが困難であるという問題に直面しています。

その結果、EUがRRFを運用する際には、当面の間NATOの基地・施設・装備等を有効活用せざるを得ないことになっています。本来EUの軍事能力の強化は、NATOに頼らず政治的・軍事的オプションを保持できるようにするという大目標がありました。ところが、各国ともに軍事費増加に対する制約などがネックとなり、結果としては一時的にNATOアセットへの依存を強めているという皮肉な状況に陥ってしまいました。

【「欧州安全保障戦略」(ソラナ・ペーパー)】

ただ、「サン・マロ首脳会議」以来のESDP強化への道のりは、確実にEUの独自志向性を強めていることは事実です。未だに軍事能力・運用能力は期待通りに進んでいないものの、EU域内におけるESDP強化のコンセンサス、そして政策対話の強化は確実に進展しています。特に冒頭に紹介したイラク問題における欧州結束の危機は、議長国のギリシアによって開催された特別欧州理事会の結論文書の採択によって回避され、これをバネにESDP再強化への方針が打ち出されました。

こうした成果をまとめたのが、共通安全保障政策(CFSP)上級代表のソラナを中心にまとめられた「よりよい世界のための安全な欧州」(A Secure Europe in a Better World) でした。タイトルこそ一見さえないレポートですが、中身は「欧州安全保障戦略」といってよいほど、重要な文章となっています。

この中で、EUが直面する脅威として①テロ、②大量破壊兵器の拡散、③地域紛争、④破綻国家、⑤国際組織犯罪の5分野を特定し、これに対し「軍事力に限らない包括的な手段を用いた予防的関与(preventive engagement)」の重要性を強調しています。そしてEUの戦略目標として、「脅威への取り組み」「近隣諸国の安全保障の確保」「多国間主義」を柱に掲げています。

一見、これらの主張(「軍事力に限らない・・・」や「多国間主義」の強調)は冒頭のケーガンが批判した欧州における「弱腰外交」の象徴であるかにも見えます。確かに、ソラナ・ペーパーは欧州における交渉重視、外交重視の姿勢を明確にしたものともいえます。しかし、それにも増して重要なのは、①EUが「予防的関与」の重要性を認め、いわゆる「ブッシュ・ドクトリン」の「先制行動論」への調和を部分的にはかろうとしていること、②「近隣諸国の安全保障」を柱に据え、EU域外へのコミットメントを明確にしていること、③「脅威への取り組み」を柱に据え、「脅威対処型」の現実主義的な安全保障観を提示していること・・・等において、きわめて欧州が主体的にパワーの担い手であろうという見方ができると思います。

このようにして、欧州は独自の安全保障政策に向けた動きを加速させようとしています。これがどこまで進化することができるのか、これもひとえに欧州の統合の度合い、そしてNATO・米国との関係が大きな座標軸となることでしょう。そして、前者についてはつい先ごろ、欧州憲法の批准がフランス・オランダの二カ国で批准失敗という事態を向かえ、ここにきて足踏みがみられるようになりました。こうした論点については、次回(その2)でお送りすることにしましょう。

【つづく】

投稿者 jimbo : 01:38

2005年06月05日

第6回授業レビュー

国連の安全保障:多国間安全保障の可能性と限界

さて「国連」は日本の外交政策のなかで特別な意味を持っています。というのも、1957年に発刊された『外交青書』に描かれている日本外交の3本柱として①国連中心主義、②アジアの一員としての外交、③自由主義世界との提携という方針が示されて以来、「国連中心主義」という言葉は、当時の日本外交のキーワードであったわけですね。ところが、実際に日本外交を支えていたのは日米安保体制なり、自由主義経済体制との関わりこそが大事だったわけで、「国連中心主義」という言葉自体も1957年と58年の『外交青書』に現れただけで、フェードアウトしていきました。ただ、戦後直後の日本が国連にどのような期待を込めていたか、を読み取ることができますね。

【国際連盟とその挫折】

さて、歴史を振り返ると国際連合の前には国際連盟(League of Nation)がありました。国際連盟は1920年に第一次大戦後の国際秩序の中心を担う機構として設立されました。国際連盟は米国のウィルソン大統領の国際主義・理想主義(ウィルソン主義とも呼ばれます)に基づく国際協調構想で、第一次大戦の戦後処理の場であるパリ講和会議(1919年)にて「ベルサイユ体制」の一環として成立したものです。

国際連盟は恒久的な国際平和機関を創設するという意味では、世界史上画期的なものでした。そのもっとも重要な目的は、国家間の紛争を仲裁して戦争防止に努め、仮に連盟規約を破った加盟国には経済制裁が課されることになってました。さらに、各国の独立や領土保全、軍備の制限、国際法規の確率、委任統治方式による植民地の管理なども視野に入れていたわけですね。

ところが、国際連盟はその20年後の第二次世界大戦の勃発を防ぐことができなかった。そこには、国際連盟が抱えている三つの問題点をみることができます。第一は、国際連盟の設立を主導した米国が加盟しなかったということです。アメリカの上院はベルサイユ条約自体に反対する議員が多く、さらに内向きのモンロー主義の波及もあって、条約批准に失敗するわけです(米国内でのウィルソン主義の挫折)。

第二は、国際連盟が秩序破壊者に対する軍事制裁規定を持たなかったことです。国際連盟は経済制裁を発することが出来たわけですが、連盟としての集団安全保障として軍事力を共同展開する準備がなかった。これが、後のエチオピア危機においてイタリアを抑制できない問題となってきます。さらに第三は、国際連盟の意思決定が加盟国の全会一致原則だったことです。これは裏返せば、全ての加盟国が拒否権を持っていることと同様で、重要な問題において全会一致が難しい場合、国際連盟は事実上の機能不全に陥ることが予期されていたわけです。

こうした致命的ともいえる問題点をはらんだ組織には、やはり歴史は厳しく展開します。国際連盟は満州事変(1931年)やイタリアのエチオピア侵略(1935年)に有効に対応できず、さらに日本・ドイツ・イタリアが国際連盟から脱退し、そして1939年にドイツがポーランドに侵攻、ソ連もフィンランドに侵攻して除名されるなど、国際連盟は形骸化しました。わずか20年だったのですね。第一次大戦から第二次大戦までの過程を「戦間期」といいますが、戦間期の理想主義と現実主義の相克を描いた傑作が、E・H・カー『危機の20年』(岩波新書)という作品です。関心のある方は、ぜひ読んでみてください。

【国際連合の成立と冷戦期の機能不全】

国際連盟の失敗を受けて、新しい国際組織を作ろうとする動きは、すでに第二次大戦中の大西洋会談(1941年)に行われていました。その後、ヤルタ会談において連合国間の協調体制が確立し、その後の国際連合(United Nations)の設立へとつながっていきます。国連のもっとも重要な狙いは、国際連盟の失敗を反省し、①国連軍による集団安全保障体制を導入し、②戦勝五大国(米・英・ソ・仏・中)の安全保障理事会における意思決定を重視したことでした。

集団安全保障の規定は、国連憲章の第7章に設定されています。それによると、集団安全保障は「平和に対する脅威」の認定(第39条)⇒事態の悪化防止への暫定措置の要請(第40条)⇒非軍事的強制措置の適用を決定(第41条)⇒軍事的強制措置の適用を決定(第42条)⇒国連軍の組織と制裁行動(第43条)という手続きによって実施されることになっています。

ところが、その国連もその後の米ソ冷戦によって機能不全に陥ります。そもそも戦勝国の協調を前提としていた安全保障理事会が、米ソ対決によって互いの拒否権の乱発という事態に陥ってしまったからです。その後の歴史は、朝鮮戦争という唯一の例外(しかもそれはソ連の安保理ボイコットによって成立した)を除き、国連軍は一度も成立しなかったわけです。第二次大戦後の安全保障秩序から、国連の姿は大きく後退し、それに変わって米ソを盟主とする同盟関係こそが、その秩序構築を主導したわけですね。

【ポスト冷戦期の国連の安全保障機能】

冷戦が終結してから、もう一度国連の安全保障機能を復権させようとする、国連待望論が浮上した時期がありました。それは、第一に米ソ対立が解消されたことによって、安保理が再び機能を回復することへの期待、そして第二に湾岸戦争において、国連安保理が多国籍軍に武力行使を「授権」することによって、指揮権の問題を加盟国の自主性を担保しつつ、国連が権威を与える(authorization)実績をつくったことも、新しい国連の安全保障機能の台頭を髣髴させるものでした。

このポスト冷戦の国連の安全保障機能に野心的に取り組んだのが、事務総長のブトロス・ブトロス・ガリ(Boutros-Boutros Ghali)でした。ガリは自らのイニシアティブによって1992年に『平和への課題』(Agenda for Peace)を提出し、国連が①予防外交(Preventive Diplomacy)、②平和創造(Peace Making)、③平和維持(Peace Keeping)、④紛争後の平和構築(Post-Conflict Peace Building)という4つの機能を強化すべきという画期的な提案を行いました。これは、国連が安全保障秩序を形成するアクターとして力強い役割(拡大平和維持路線)を果たすことへの期待が込められていました。

ところが、この構想のもっとも野心的な②平和創造についてはわずか3年で挫折してしまいます。特に、ソマリアにおけるUNOSOMII、及びユーゴスラビアにおけるUNPROFORの失敗は、『平和への課題』の掲げる国連の安全保障機能の欠陥を浮き彫りにしました。UNOSOM-IIでは、国連の治安維持機能が昂じ、現地武装勢力の一派(アイディード派)への掃討作戦に失敗、パキスタン兵と米兵に多くの死者がでて、さらに米兵が現地ソマリア人によってモガデシオ市内を引きずられるなどの、散々な結果に終わりました。その後、米国はソマリアから撤退を決意することになります。さらにUNPROFORでは、ボスニア・ヘルツェゴビナとセルビアの双方への軍備抑制措置を徹底できず、「中立原則」の限界を露呈し、さらに軽軍備の平和維持軍が武装勢力に殺害されるなど、「悲劇の平和維持部隊」ともいわれています。

このような国連の安全保障機能には、中立化という原則が停戦や紛争の再発防止に必ずしも有効な原則ではなかったこと(eg. UNPROFOR)、重武装による肩入れの失敗(UNOSOM-II)や軽武装による部隊の脆弱化(UNPROFOR)などの介入する部隊規模の難しさ、さらに各国の国益を超えた場所に危険を賭して展開する限界(例えば、なぜソマリアのために米兵が命を賭けなければならないのか・・等)など、さまざまな問題を呈してしまったわけです。

このような困難な経験を経て、ガリ事務総長は1995年に『平和への課題:追補』を提出し、国連が事実上②平和形成の役割から撤退することを明示します(拡大平和維持路線の挫折)。しかし、紛争予防、予防展開、平和維持などの分野において、国連の役割は尚重要との考えを強調し、これが後の『ブラヒミ・レポート』における「平和維持活動におけるリアリズムの導入」につながっていくわけです。すなわち、平和維持活動においてもPKO要員の安全確保のための武装、交戦規定(Rules of Engagement)などを明確化し、PKOの実効性を高めていく方向性を打ち出したのですね。

こうして国連は、国際安全保障において予防外交、武力行使の授権、紛争後の平和構築などに重要な役割を負い、今後もその役割は高まっていくであろうと予想されます。ただ、実際の武力行使、そして平時・危機時の抑止力の提供は、引き続き個別の安全保障関係(同盟関係、多国籍軍)に依存する構図も強まっていくでしょう。

【ポスト9.11を迎えて:新しい課題の浮上】

国連が9.11後の「新しい脅威」に対してどのような役割を果たせるのかも大きな課題です。授業では時間が足りなかったこともあり、アフガニスタン戦争、イラク戦争に際して国連の果たした役割に踏み込むことができませんでした。これらのテーマについては、「テロリズムとカウンター・テロリズム」の回に改めて分析してみたいと思います。

国連憲章を初めとする国際法制は、必ずしも非国家主体などの脅威を想定して策定されたものではありません。これが、「自衛権の範囲」等に対して硬直的な解釈を生み出している・・・と米国は考えています。仮に「新しい脅威」に対する抑止関係が十分に成立しない場合、ある程度時間軸を長期にとり、1ヵ月後、場合によっては1年後に想定される脅威を「自衛権」と定義し、そこに予めさまざまな措置を発動し、場合によっては攻撃を加える・・・。こうした「先制行動論」は、国連の安全保障機能と果たして調和することが可能なのでしょうか?そして、テロリズムの脅威、大量破壊兵器拡散に対する脅威について国連はどこまで役割を果たすことができるのでしょうか?イラク戦争やPSI等によって盛んになった「有志連合」(Coalition of the Willing)と国連はいかなる位置づけにあるのか?・・・など、さまざまな問題が設定できると思います。そしてこれらは、今日でも解答のでていない困難な課題であるといえるでしょう。

【安保理改組の行方?】