土屋大洋「現代の戦争とサイバースペース:攻撃優位の現実と防衛の諸課題」時事通信社Janet週刊e-World、2月8日号。

残念ながら、会員制有料サイトらしく、どうやったらアクセスできるのか分かりません……。ごめんなさい。

【追記】こちらで読めるようになったそうです。でも有料です。

http://astand.asahi.com/webshinsho/jiji/eworld/product/2012020900010.html

土屋大洋のブログ

土屋大洋「現代の戦争とサイバースペース:攻撃優位の現実と防衛の諸課題」時事通信社Janet週刊e-World、2月8日号。

残念ながら、会員制有料サイトらしく、どうやったらアクセスできるのか分かりません……。ごめんなさい。

【追記】こちらで読めるようになったそうです。でも有料です。

http://astand.asahi.com/webshinsho/jiji/eworld/product/2012020900010.html

今日も大して仕事が進まない。修士論文のドラフトを1本読み、コメントを返す。内容はおもしろいのだが、これがけっこう大変。

他に、急ぎの自分の論文の初校ゲラを戻す。

ついでに、これからたぶん出る成果を紹介(若干、現実逃避的)。

http://www.prlog.org/11742755-cybersecurity-public-sector-threats-and-responses.html

(日本のサイバーセキュリティ対応について一章書いた。)

http://www.keio-up.co.jp/np/isbn/9784766419108/

(中国のインターネット規制について一章書いた。)

土屋大洋「パワー行使の領域の拡大について—サイバースペースとアウタースペース(宇宙)への注目—」国際安全保障学会、拓殖大学、2011年12月11日。

1週間前、拓殖大学で開かれた国際安全保障学会で報告。会員ではないのでかなり不安な気持ちで参加した。自衛隊や防衛省などの実務家が多くて、かなり厳しい批判が来ると聞いていたからだ。幸い、それほどお叱りは受けなかったが、あまりおもしろくもなかったのかもしれない。

3人の報告者のうち、最初だったので、自分の報告が終わってからツイッターをのぞいてみたけれど、誰も関連したツイートをしていなかった。やはりちょっと堅めの学会なのか。

他の2人の報告者のうち1人は何度かお目にかかっているし、もう1人はさらに1週間前の結婚式で隣同士だったので、壇上では和やかな雰囲気だった。

セッション終了後、いろいろ声をかけてくださる方がおり、原稿依頼も一ついただいた。大学院生2人とランチを食べて、次の仕事へ。午後の報告が聞けなかったのが残念。

Motohiro Tsuchiya, “Defense against Cyber Terrorism: Head War and Body War,” Transformacje, Special Issue 2010, pp. 259-267.

2009年2月にニューヨークのISAで発表した際、ポーランドの先生に原稿をくれと言われ、発表原稿をそのまま送ったところ、校正も何も無く、忘れた頃に送られてきた。先生が各所から集めたと思われる多様な論文が収録されていて、けっこう分厚い。

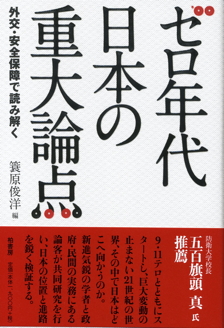

土屋大洋「第10章 日本とサイバー安全保障」簑原俊洋編『ゼロ年代 日本の重大論点—外交・安全保障で読み解く—』柏書房、2011年、214〜230ページ。

こちらも出ました。こちらは夏に原稿締切だったので、比較的早かったですね。

土屋大洋「グローバル・ガバナンスとインターネット・ガバナンス—プラットフォーム化する国家—」大山耕輔編『比較ガバナンス』おうふう、2011年、121〜140ページ。

ようやく出ました。

Mito Akiyoshi, Motohiro Tsuchiya, Takako Sano, “Missing In the Midst of Abundance: The Case of Broadband Adoption in Japan,” The 39th Research Conference on Communication, Information and Internet Policy, Arlington VA, United States, September 24, 2011.

TPRCで発表。TPRCはもともとは、Telecommunications Policy Research Conferenceの略だったのだけど、最近はResearch Conference on Communication, Information and Internet Policyになった。しかし、通称はいまだにTPRCのまま。

総務省情報通信政策研究所から支援を受けた行った共同研究の成果発表。なぜ安いブロードバンドが使えるようになっているのに、日本のブロードバンド利用率はそれほど高くないのか(OECDで16番目)について分析。

土屋大洋「日本のサイバーセキュリティ対策とインテリジェンス活動—2009年7月の米韓同時攻撃への対応を例に—」『海外事情』2011年6月号、16〜29ページ。

『海外事情』の情報セキュリティ特集に掲載していただきました。事前に名和利男さんが書かれていることは知っていましたが、他にも同僚の武田圭史さんや旧知の須田祐子さんなどが書かれいます。拓大の佐藤丙午先生のラインナップのようです。

情報セキュリティではないですが、旧友の坪内淳さんも書かれています。

土屋大洋「執筆ノート『ネットワーク・ヘゲモニー——「帝国」の情報戦略』」『三田評論』2011年5月号、79ページ。

こちらも自著紹介を書かせていただきました。

隣のページは、同僚の小川克彦先生の『つながり進化論——ネット世代はなぜリア充を求めるのか』の執筆ノートになっています。

土屋大洋「読書・著者が語る『ネットワーク・ヘゲモニー』」『公明』2011年6月号、79ページ。

以前原稿を書かせていただいたご縁で、自著紹介のページをいただきました。

土屋大洋「深く静かに潜行する中国のサイバー攻撃」『撃論』富国強兵号(vol. 1)、96〜103ページ。

「富国強兵号」というのがなんともすごい。

日本経済新聞で日本大学の岩崎正洋先生が拙著『ネットワーク・ヘゲモニー』の書評をしてくださりました。ありがとうございます。(でも、怖くてまともに読めません。)

土屋大洋「日本のサイバーセキュリティ対策とインテリジェンス活動―東アジアにおいて高まる脅威への対応―」第一回現代日本研究学会年次大会、国立師範大学、台北、2010年11月25日。

だいぶ昔の話になってしまいましたが、久しぶりに台湾に行き、学会発表をしてきました。台湾は何度も行っていますが、楽しいところです。学部の時の友人とも会って旧交を温め、いつもの李製餅家のパイナップルケーキも買い込みました。

まずは台湾国立師範大学での日本研究センターの開所式典。台湾の外務大臣にあたる外交部長などVIPがたくさんいらしてびっくり。なぜだか分かりませんが、台湾では日本研究ブームが起きていて、アメリカでの冷え切った日本研究との温度差を感じました。

開所式典の後、現代日本研究学会が開かれました。60本以上の研究発表があり、会場の多くの人が日本語を話せるのに驚きです。基調講演はわれらが常任理事。

仕掛け人はこの人です。

会場の様子。

途中で少し抜け出して、台湾国立師範大学のキャンパスのカフェでお茶。11月末だけど暖かい台湾。

学会終了後に街歩きをしながらSOGOの本屋に入ったらジュンク堂でした。日本の雑誌や書籍のほうが売り場面積が大きくて、これまた驚きました。

こんな看板も出ていました。日本語が街中で普通に使われています。

今回、一番気に入ったのは、シジミの醤油漬け(鹹蜆仔?)。また近いうちに行きたいものです。

約3年半ぶりに単著の新著が出ました。今朝印刷所から出てきて、早速昼過ぎに受け取りました。

土屋大洋『ネットワーク・ヘゲモニー—「帝国」の情報戦略—』NTT出版、2011年2月17日、本体3400円+税、ISBN978-4-7571-0303-0

ちょっと値段は高めですが、200ページ未満ですから、それほど苦もなく読めると思います。

アメリカのMITにいる間に出したかったのですが、想定外の出来事が続いて間に合わず、帰国後もいろいろなことに忙殺されて遅れてしまいました。ともかくも出すことができて、MIT行きを支援してくださったみなさんに恩返しができました。ありがとうございました。まずは、アメリカ行きを押してくださった小島朋之先生のお墓参りに行ってこようと思います。

めずらしく、こんな雑誌に書かせてもらいました。パラオの話を少し書いています。

土屋大洋「グローバル・アジェンダとしての情報格差」『外交』第5号、2011年、70〜76ページ。

同僚の神保謙さんも「新防衛大綱と新たな防衛力の構想」(109〜118ページ)を書いています。

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター編著『未来を創る情報通信政策—世界に学ぶ日本の進路—』NTT出版、2010年。

前の職場であり、客員研究員をしている国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)の皆さんと本を書きました。私は終章の「インターネットの未来」を担当しています。ヨーロッパの仲間たちとやってきたプロジェクトの成果を盛り込んでいます。

他の章もGLOCOMの研究員と客員研究員が自分の得意分野について書いていて、おもしろいです。

GLOCOMが最近また元気になってきてうれしい限りです。

目次などは出版社のウェブを参照。

最近、学会発表ばかり。昨日は札幌で開かれた日本国際政治学会2010年度研究大会で発表。

土屋大洋「米国におけるサイバーセキュリティ 対策の進展とその背景」日本国際政治学会2010年度研究大会、札幌コンベンションセンター、2010年10月30日。

なぜか発表者は私一人で、コメンテーター二人というさびしいセッションだったが、フロアも含めてたくさんコメントと質問をいただけた。感謝。これを次に活かして論文にする。

久しぶりにお会いする先生方とお話しできたのも良かった。

29日夕方の中国政治のセッションも聞いていておもしろかった。だんだん中国政治の専門家たちの言葉遣いが分かるようになってきた。

帰路は台風とぶつかって飛行機が飛ばないのではと焦ったが、実際はたいしたことなく変えることができた。

今日の午前中はアジア政経学会の2010年度全国大会へ。同僚の加茂さんとともに発表。

加茂具樹、土屋大洋「現代中国地方政治における人民代表大会:政治的『つながり』の可視化の試み」アジア政経学会の2010年度全国大会、東京大学駒場キャンパス、2010年10月24日。

発表は全部加茂さんがやってくれて、私は質疑応答だけ。先日の台湾での発表と同じ内容。

質問を聞きながら、新しい手法を使うことの難しさを再確認したが、やって良かった。

同じセッションで発表されたのは大阪大学の坂井田夕起子先生の「文化冷戦と中国仏教:第二回世界仏教徒会議東京大会をめぐって」というもので、仏教外交というテーマにびっくりした。おもしろかった。

加茂具樹、土屋大洋「人民代表大會代表的作用:將代表的政治性"關係"可視化」(當代中國大陸問題研討會:台灣與日本學者的對話、國立政治大學國際關係研究中心國際會議廳、2010年9月18日)。

私はほとんど何もしていないのだけど、同僚の加茂具樹さんと一緒に書いた(といってもほとんど全部加茂さんが書いた)論文を、加茂さんが台湾で発表してきてくれた(私は行けなかった)。私の書いたものが中国語になったのは初めてなのでうれしい。

この共著論文の元々のアイデアは、『国際政治』に書いたアメリカ議会上院のネットワーク分析の論文で出したもので、それを加茂さんが中国の揚州市の人民代表大会のケースに応用してくれた。

中国研究へのネットワーク分析の応用は斬新らしく、好評だったとのこと。良かった、良かった。