土屋大洋×鈴木一人「対話 宇宙・サイバーから考える安全保障の最前線」『公研』第671号、2019年7月、36〜53頁。

北海道大学の鈴木一人先生との対談(対話)。これは話していて楽しい企画でした。

土屋大洋のブログ

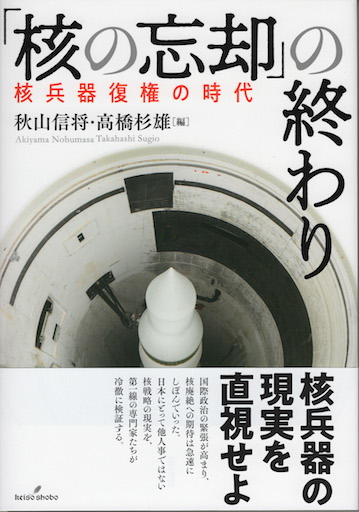

土屋大洋「核管理とサイバーセキュリティ」秋山信将、高橋杉雄編『「核の忘却」の終わり』勁草書房、2019年6月20日、179〜201頁。

笹川平和財団で行った研究プロジェクトの成果が交換されました。Uさん、Mさんはじめ、関係者の皆様のご尽力に感謝です。

私にとっては40冊目の共著本になります。

公開シンポジウムのお知らせです。古巣のGLOCOMを借りて行います。

====================

【公開シンポジウム】

ハックされる民主主義 ~デジタル時代の「選挙介入」対策を考える~

【日時】

2019年6月28日(金)13:00 – 15:30

【場所】

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)

〒106-0032 東京都港区六本木6-15-21 ハークス六本木ビル2階

http://www.glocom.ac.jp/access

【概要】

公正な選挙の実現は民主主義の根幹です。しかし、2016年米国大統領選挙では外国勢力による大規模な選挙干渉が明らかとなり、程度の差こそあれ、2016年の英国のEU離脱に関する国民投票、2017年の仏大統領選挙、独連邦議会選挙、2018年米中間選挙、台湾統一地方選挙等でも同様の介入が確認されました。具体的には、(1)有権者の投票行動・意思決定を恣意的に変更せしめる偽情報(フェイクニュース)流布や政治広告、(2)選挙インフラに対するサイバー攻撃(投開票の妨害、有権者登録情報や集計結果の改竄)、(3)候補者・政党・政治団体および統治機構(立法府・行政府等)に対するサイバー攻撃等です。

これまで確認された選挙介入は、単に特定の政党や候補者の当落を狙ったものだけではなく、社会の分断、民主主義や政治制度自体の信頼性・正統性を揺るがすものでした。民主主義の基盤である選挙や民主主義という理念自体がサイバー空間やソーシャルネットワーク(SNS)を利用した種々の干渉によって脅かされるという事態は、おそらく民主主義社会が初めて経験する事態であって、その実態の解明と総合的な対策の実施が急務です。

本シンポジウムでは、諸外国での選挙介入や対策の実例をもとに、日本で検討すべき対策・対応を議論します。

【プログラム】

13:00 – 13:20 基調講演

会田 弘継(青山学院大学 教授、共同通信 客員論説委員)

13:20 – 13:40 ファクトブリーフィング

川口 貴久(東京海上日動リスクコンサルティング 主任研究員)

13:40 – 14:40 パネル討論

【司会】

庄司 昌彦(武蔵大学 教授、国際大学GLOCOM 主幹研究員)

【パネリスト(50音順)】

須藤 龍也(朝日新聞 編集局編集委員)

藤村 厚夫(ファクトチェックイニシアティブジャパン 副理事長)

湯淺 墾道(情報セキュリティ大学院大学 教授)

14:40 – 15:10 質疑応答

15:10 – 15:15 閉会挨拶

土屋 大洋(慶應義塾大学 教授)

【参加申込】

参加希望の方は6月25日(日)までに以下からお申し込み頂き、当日は直接、会場に お越し下さい。

https://forms.gle/xwDPVPcTSKuWPT3N8

※Googleフォームからの参加申し込みとなりますが、Googleアカウントは不要です。

参加希望多数(50名超)の場合は抽選とし、登録されたEメールアドレスに抽選結果を連絡差し上げます。抽選を行わない場合、特段連絡は行いませんので、当日、会場にお越し下さい。

====================

土屋大洋「サイバー」『エア・パワー研究』第5号、2018年、11〜20頁。

航空自衛隊幹部学校の紀要で、2018年3月22日に行ったシンポジウムの記録です。ウェブ上では2018年発行になっていますが、最近になって送られてきました。

土屋大洋「サイバー攻撃にミサイルで対抗──イスラエルはサイバー・ルビコン川を渡ったか」Newsweek日本版、2019年5月10日。

局面が変わったのかと思わせる事件が起きました。要注目です。アラビア語が読めるともっとおもしろいでしょうね。

土屋大洋「中外時評:選挙、外国の介入に備えよ」『日本経済新聞』2019年4月24日。

この4月から日本経済新聞の客員論説委員に招いていただきました。ときどき中外時評の欄に書かせていただきます。

今回の選挙介入は、川口貴久氏との共同研究をベースにしています。

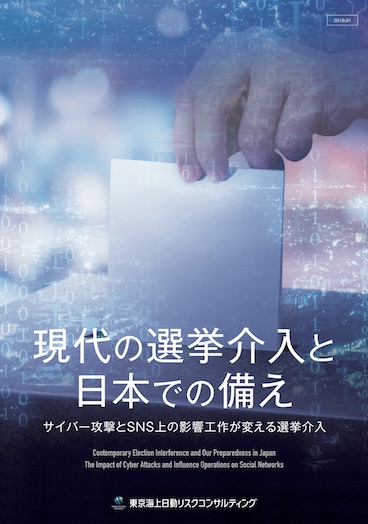

川口貴久、土屋大洋「現代の選挙介入と日本での備え」(東京海上日動リスクコンサルティング、2019年1月)

http://www.tokiorisk.co.jp/service/politics/rispr/pdf/pdf-rispr-01.pdf

上記URL・コンテンツにアクセスできない場合は、下記にアクセス下さい。

http://www.tokiorisk.co.jp/service/politics/rispr/

先週、台湾に行き、台北と台中でワークショップに参加しました。台湾では来年1月の総統選挙に向けて動きが活発になっていますが、選挙介入は深刻な問題になっています。産経新聞による蔡英文総統インタビューでもサイバーセキュリティにおける協力の可能性が提起されたとのことでした。

終わったばかりのウクライナの大統領選挙やインドネシアの大統領選挙も見る必要があるでしょう。

土屋大洋「ファーウェイ問題と米中サイバー戦争」『外交』第54号、2019年3月/4月、32〜39頁。

インタビューを記事にしていただきました。

「グローバル化の理念的・規範的評価によるグローバル・イシューの解決策」という科研費のプロジェクト(早稲田の太田博先生が代表)に入れていただき、過去3年間、研究活動を行ってきた。それに関連して、合計4回の学会報告を行った。

Motohiro Tsuchiya, “Japan’s Response to Cyber Threats,” FRASCO-ISA Joint International Conference, International Studies Association, Roundtable B04 “Digital Power – A North-South Discussion on the Next Phase of Digital Diplomacy,” Quito, Ecuador, July 26, 2018.

土屋大洋「サイバースペースのグローバル・ガバナンス」日本国際政治学会、部会「グローバル・ガバナンスの最前線」、大宮ソニックシティ、2018年11月2日。

土屋大洋「サイバーセキュリティを支える技術戦略」日本防衛学会、部会1「防衛を支える技術戦略」、防衛大学校、2018年11月16日。

Motohiro Tsuchiya, “Anticipatory Governance of Cyberspace: Japan’s Response to Cyber Threats,” International Studies Association Annual Convention, Panel WB80 “Can Anticipatory Governance Properly Deal with Complex Governance Problems and “Wicked” Problems?,” Toronto, Canada, March 27, 2019.

関連して、これから学会誌に1本が招待論文として掲載され、共著本が1冊出る予定。

トロントは2回目のはずなのに、街中の記憶が全くない。前回も訪問した古い友人宅に行くと、確かにここに来たという記憶はあった。なぜだろうと考え続けると、どうやら前回は首都オタワに行く際のトランジットでトロントに立ち寄り、友人宅に1泊しただけで街中は見なかったのかもしれないと思い至る。

トロントは摂氏3度ぐらい。しかし、友人によると真冬は零下30度まで下がるとのことで、ボストンよりも寒いという。よくそんなところにこんな大都会を作ったものだ。とはいえ、地上部分よりも地下街が発展している。やはり寒いからだろう。

我々のパネルは、聴衆は誰も来ないのではないかと心配されていたが、10人ほど来てくださった。数千人が参加する大きなISAだが、パネルは細分化されており、同じ時間に数十のパネルが開かれるため、それぞれの会場はばらつきが大きい。

他に出たパネルでは、宇宙政策のパネルがとても勉強になった。公開情報を調べ、整理するだけでかなりのことが分かるという好例だった。

帰国日、空港に向かうタクシーの中で、この日がトロント・ブルージェイズの開幕ゲーム日だと知る。悔しい。もう一日いたかった。しかし、帰国してすぐに大学の会議に出なくてはならない。

羽田に着いて、タクシーに飛ばしてもらい、終了20分前の会議に飛び込んで、年度末の研究成果報告を5分だけ行う。やれやれ。

土屋大洋「特集・米中“新冷戦” (1)狙い撃ちされる中国の地技学的台頭:テクノヘゲモニー論再考」nippon.com、2019年3月25日。

土屋大洋「阻止されたロシアによる選挙介入──攻勢に転じた米国サイバー軍」Newsweek日本版、2019年3月19日。

ミュンヘン安全保障会議(MSC)は、日本の防衛省によると「欧米における安全保障会議の中で最も権威ある民間主催の国際会議の一つ」だそうだ。今年は55回目で、もともとは米国とドイツの間の小さな二国間対話だった。今年は故ジョン・マケインを記念した賞が創設されたり、マイク・ペンス副大統領、ジョー・バイデン前副大統領、イバンカ・トランプが顔を見せた他、米国議会からはナンシー・ペローシ議長をはじめ52人もの現役の連邦上院・下院議員が参加したりしたそうだ。そんなに大量にワシントンDCを離れて大丈夫なんだろうか。

MSCでは、聞くところによると100以上のサイド・イベントが開かれるそうで、日本国際問題研究所もその一つを開いたそうだ。現地で佐々江賢一郎理事長、小谷哲男さん、佐藤俊輔さん、北海道大学の遠藤乾先生にお目にかかった。

通常、この時期は大学入試がぶつかるのだが、今年はたまたま日程の都合が付き、サイド・イベントの一つのミュンヘンサイバー安全保障会議(MCSC)にご招待をいただいたので行ってきた。

会場はミュンヘン中央駅から歩いて15分ぐらいのHotel Bayerischer Hofの6階。MCSCはMSCの前日に行われるので、6階のバルコニーから下を見ると、VIPの車がホテルの前にわんさか乗り付けていて渋滞になっている。ホテル周辺は厳戒態勢で、銃を持った警官がたくさん集まっている。

MCSCの会場はやたらと細長い部屋の真ん中にステージを作っている。ステージの上から見ると、目の前の奥行きがなく、両側に広く客席が展開していて、やたらとたくさん人が詰めかけているのだが(以下の写真2枚は終盤でだいぶ人がいなくなった後のもの)、それほど圧迫を感じない。

午後2時から7時半までセッションが続き、その後にレセプションがあって、時差ぼけの身にはつらいのだが、私は幸い第1セッションだったので、元気なうちに話ができた。スライドを一切使わず、全部即興でやれという話で、一応事前に司会者とネット会議があったのだが、その段取りと全然違う展開で進行が進み、なんだよと思ったが、まあ楽しむことができた。

多少、私の話がおもしろいと思ってくれたのか、休憩時間にバルコニーでブルース・シュナイアーと話ができたのはうれしかった。「サイバーセキュリティ政策を教える教授たち」というメーリングリストがあるらしく(本当か?)、入れてくれるそうだ。

GCSCの仲間2人も別のパネルで登壇。フロアには他に3人のGCSCコミッショナーがいた。

翌日、サイド・イベントとして、サイバー・セキュリティ・ラウンドテーブルも開かれた。当初は35人の招待制ということだったが、実際に行ってみると45人が招待されていて、部屋にはそれを上回る60人ぐらいが来ていて、座席が奪い合いになっている。知り合いの教授の席は関係ない人に占拠されており、彼が部屋に来たときには座る席がなく、彼はそのまま出て行ってカフェでお茶をしていたらしい。このラウンドテーブルでは韓国外相が話をしたが、基本的にはセンターテーブルに座っている人がごく短く一言ずつ話をして終わってしまった。私はお呼び出ないという感じだったので、内職しているうちに終わった。

それにしても、MCSCでもMSCでも、ラップトップを広げている人が全然いない。通常のネット系の会議と全然違う。もちろんみんなスマホとにらめっこしているのだが、ラップトップを使わない人種(年代)ばかり来ているのか、ラップトップを使うこと自体が時代遅れなのか、判断が付かない。

本体のMSCは、初日のみ参加できた。メインのホールはかなり小さく、VIPと政府関係者優先なので、私はオーバーフロー用の別室に回され、そこでネット中継を見る。河野外務大臣もパネルに登場していた。

河野外相が出たパネルが終わって休憩になると、さーっと人が引けていった。そして、メインのホールが開放されたので潜り込んで、NATO事務総長の演説を聴いた。

その最中に、夕食のお誘いのメール。事務総長の演説と質疑応答が終わってレストランに駆けつけ、ビールとドイツ料理をごちそうになった。

ホテルに戻ってMSCのウェブサイトを見ると、夕食の間にイバンカ・トランプが登場し、ジョン・マケイン賞の席ではペンス副大統領が演説していたことを知る。どうやらメイン・ホールではなく、別室だったようなので、中に入れはしなかっただろうが、ちょっと残念だった。

MSCの2日目は、日本でも報道されたように、ペンス副大統領、楊潔篪・中国共産党中央外事工領導弁公室主任、ロシアのラブロフ外相らのつばぜり合いが繰り広げられた。3日の最終日はシリア問題を中心に議論が繰り広げられた。

会議の合間に、是非行きたかったドイツ博物館にも足を運んだ。

受付で「Uボート(ユー・ボート)はどこか」と聞いたら、一瞬キョトンとした顔をされ、「ウー・ボート」はあっちだと言われた。ドイツ語では「U」は「ウー」だった。最初のUボートであるU1は確かに置いてあったが、想像以上に船体が長すぎ、全体を写真に収めることができない。船体に穴が開けてあって、中身を見ることができるようになっている。しかし、ドイツのキールにあるUボート博物館のほうが良かった。

もう一つ見たかったV2ロケットの展示はなんと休み中だった。Wikipediaにあるペーネミュンデ陸軍兵器実験場のジオラマも見たかったのだが、見当たらなかった。見ていたガイドブックが古かったせいか、全然展示の内容が違う。飛行機は郊外の別館のほうに移されていて、楽しいものはなかった。残念。

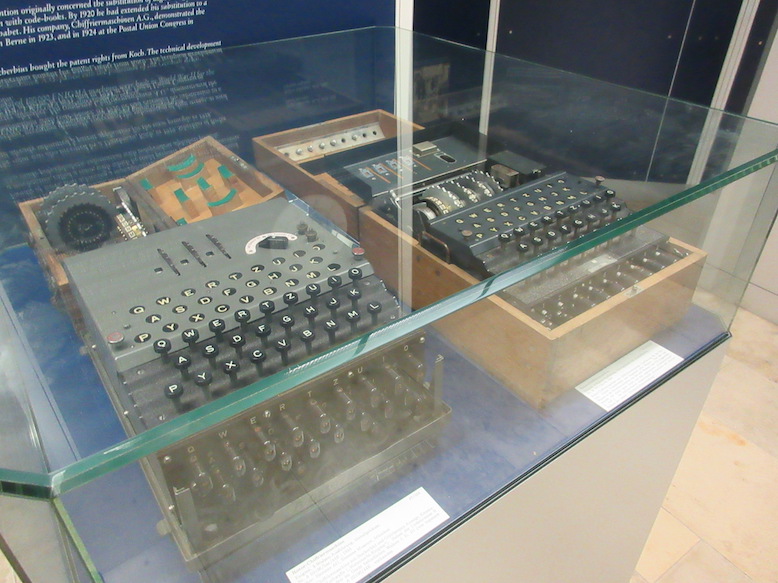

コンピュータや通信機器の展示も充実しており、お約束のエニグマも2台置いてあった。1台欲しい。ドイツのエニグマは世界中にたくさん残っているのに、日本のパープルの完全なものは見たことがない。NSAのCryptologic Museumにカバーのないパープルが残っているだけだ。どこかにないものか。

ともあれ、慶應の入試日程が変わらない限り、MCSCにもMSCにももう参加することはできそうにないので、とても良い経験だった。

時差ぼけで早く起きて、こんな長々と書いてしまったが、今日一日耐えられるか心配だ。

東京海上日動リスクコンサルティングの川口貴久さんと選挙介入についてレポートをまとめました。

川口貴久、土屋大洋「現代の選挙介入と日本での備え」(東京海上日動リスクコンサルティング、2019年1月)

http://www.tokiorisk.co.jp/service/politics/rispr/pdf/pdf-rispr-01.pdf

上記URL・コンテンツにアクセスできない場合は、下記にアクセス下さい。

http://www.tokiorisk.co.jp/service/politics/rispr/

土屋大洋「ファーウェイ問題の深淵:サイバースペースで前方展開する米国」『Newsweek日本版』2019年1月16日。

もう長い間、年賀状を書いていません。くださる方々、ごめんなさい。毎年、大晦日提出という仕事があり、なんだかそれにかかりっきりになりながら年末が終わり、正月は学生の卒論、修論、博論を読みながら過ごすのが恒例になっています。

今年はおまけにこれまた年末締切の英語の長い原稿があり、これが全然書けず、ようやく終わったのが一昨日。そして、昨日、上のリンクにある原稿を書きました。12月から書くように編集部からは声がかかっていたのですが、1カ月遅れになってしまいました。ごめんなさい。

新年早々謝ってばかり。

先日発表されたGCSC(サイバースペースの安定性に関するグローバル委員会)のシンガポール・パッケージについてコメント募集が始まりました。

REQUEST FOR CONSULTATION: NORM PACKAGE SINGAPORE

コメントのある方は是非お寄せください。

7月にモスクワで開かれた国際サイバーセキュリティ会議に出ました。そのときの様子をまとめたビデオ(3分弱)がオンラインに載ったと事務局から連絡がありました。

International Cybersecurity Congress 2018

10月にインターポールを辞任した孟宏偉が取り上げられているのがなんとも……。編集の意図としてはインターポールと世界経済フォーラムの協力を得ているという点を強調したいのでしょうね。ちなみに私は全く映っていません。

2019年は6月20日と21日に開催になったようです。

ビル・クリントン元米大統領と小説家のジェイムズ・パタースンが共著で書いた小説『大統領失踪』の見本を送っていただきました。

なんと、Newsweek日本版のオンラインに書いた原稿が少し修正されて解説として下巻の最後に入っています。

悪い奴らは誰なのか、是非楽しみながらお読みください。年末年始の読書として良いと思います。