夜中の12時過ぎにサンフランシスコからワシントンDCに着いた。ホテルに着いたのは1時半。何でこんなフライトなんだ。旅程は人任せにしてはいけないことを痛感。

シリコンバレーではInstitute for the Futureなどを訪問。旧知のアンソニー・タウンゼントにも会えた。ニューヨークから移ってきてハッピーそうだ。

Institute for the Futureはアムトラックの線路を挟んでスタンフォード大学の反対側のパロアルトにある。そこで見かけたのがこの車。Geek Squadは最近テレビコマーシャルもやっているパソコンのお助け隊。ビートルにこんなステッカー貼ってしまうとは儲かっているのだろうか。

夜は思い切ってサンフランシスコ・ジャイアンツの試合を観戦。こういう楽しみもないと出張はやってられない。しかし、ベリー・ボンズはケガで欠場中。隣の熱狂的ファンがずっと嘆いていた。

ところで、サンフランシスコのホテルをチェックアウトするとき、「あなたの名前好きです」と初めてアメリカ人に言われた。衝撃的だった。私の名前はアメリカ人にとっては長すぎるし発音しにくいのですぐに覚えてもらえることはない。絶望的といえるほど損だ(taiyoはまだ覚えやすい)。しかし、このホテルマンはマンガのAKIRAを読んでいて、鉄雄が好きなのだそうだ。普通は発音しにくい「TSU」の音にひかれてしまったらしい。日本のゲームメーカーで働くのが夢とか。おもしろいものだ。

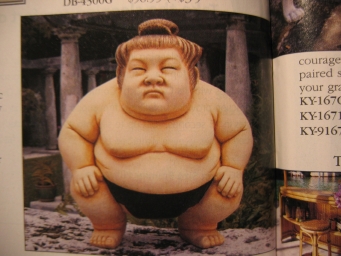

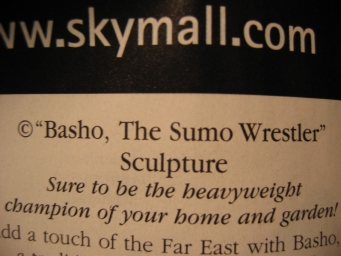

飛行機の機内のカタログ雑誌に出ていた写真。「BASHO」君というらしい。「バショー」なのか「バショ」なのか。いずれにしても変。庭の置物にするらしいが、買う人いるのだろうか。Japan Coolとはこんなものか。