21世紀政策研究所「サイバー攻撃の実態と防衛 報告書」(2013年5月)

作成に携わった報告書が完成しました。(苦しいプロジェクトでした。企業のことはよく分からず、他のメンバーの皆さんにたくさん助けていただきました。)

土屋大洋のブログ

21世紀政策研究所「サイバー攻撃の実態と防衛 報告書」(2013年5月)

作成に携わった報告書が完成しました。(苦しいプロジェクトでした。企業のことはよく分からず、他のメンバーの皆さんにたくさん助けていただきました。)

土屋大洋「インターネットとインテリジェンス機関」『治安フォーラム』2013年7月号、38〜41ページ。

「インターネットとインテリジェンス」というタイトルで連載をさせていただくことになりました。その第1回です。

2013年6月3日付けの日本経済新聞に「メール解析、憲法に反さない 慶応義塾大学大学院教授 土屋大洋氏」という記事が掲載されました。

この記事は対面での取材と複数回の電話取材、および電子メールでのやりとりに基づいて書かれた記事です。

私自身は文章を書いていません。また、事前にこの記事の文面も確認していません。担当記者さんから、こういう論点について書きますというメールが5月31日の16時過ぎにあり、私からは6月1日の昼の12時過ぎに「少しだけ修正・補足させてください」という返信を差し上げています。その返信の中では、私の主張をまとめて書いています。しかし、この私の返信メールは紙面に反映されなかったと、記事が出た後、6月3日の昼の12時過ぎにメールをもらっています。

私が主張したかったのは、現在の通信の秘密に関する法制がインターネット時代に対応したものではなく、電信・電話の時代に作られたものであり、インターネットにおいては形骸化していること、また、サイバー攻撃に対処するには通信の解析は有効であり、それを可能にする措置が必要ということです。究極的には憲法の改正が必要かもしれませんが、電気通信事業法の改正で済むなら、それで対応すべきだと考えています。現在の憲法の条項が通信の解析をそのまま認めているとは考えていませんし、記事の冒頭で括弧でくくられている発言をそのまましたつもりはありません。

記事中「メールに付随したデータ」とはヘッダー情報のことで、メールの本文(ペイロード)までは見る必要がない場合がほとんどだということです。どこからどこへ通信が行われているかを調べるだけで有益な場合があり、プライバシーの侵害の要素が大きくなるペイロードをいきなり見る必要はなく、ヘッダーの解析の結果、必要があれば、手続きをとってペイロードの解析も行うことができるようにもすべきでしょう。

もちろん、通信の解析をしなくて済めばそれに越したことはありません。しかし、日本でサイバー攻撃が起きた場合にどうすれば良いのかと聞かれれば、通信の解析に踏み込んでいかなくてはならないと思います。そうでなければ、やられるがままを受け入れるしかないでしょう。それで良いのかという問題提起をしているわけです。皆さん、日本は大丈夫なのかとおっしゃいますが、具体論になると腰砕けになる方が多いのです。他に良策があるなら、是非それを検討すべきでしょう。それを是非パブリック・コメントとして寄せてください。

こうした措置を可能にするために、それに従事する政府職員や通信事業者職員にセキュリティ・クリアランスの制度を適用することが必要です。それが記事中で「身元確認」と書かれていることです。解析の結果が外部に漏れるようであれば、それは違法行為に他なりません。

さらには、行政の行き過ぎを監視する制度として、国会の中に情報委員会を設置すべきでしょう。この点については記事中で触れてもらえませんでした。

憲法と電気通信事業法をそのままにして、なし崩し的に通信解析や通信傍受をできるようにすべきとはさらさら考えていません。

土屋大洋「非伝統的安全保障問題としての米国のサイバーセキュリティ政策」久保文明、高畑昭男、東京財団「現代アメリカ」プロジェクト編著『アジア回帰するアメリカ—外交安全保障政策の検証—』NTT出版、2013年、第8章。

帰宅したらこちらも届いていた。良かった、良かった。

同僚とロンドンに行って来た。行くまで知らなかったのだけど、チャタム・ハウス・ルールで有名なチャタム・ハウスで、タリン・マニュアルの発表イベントに少しだけ参加できた。

http://www.chathamhouse.org/events/view/189465

タリン・マニュアルはエストニアのタリンにあるNATOのCCD COEが検討してきたサイバー戦についてのマニュアルで、長らく発表が待たれていた。

チャタム・ハウスに話を聞きに行ったら、「明日、タリン・マニュアルのローンチ・イベントがあるから来れば」と誘ってもらってびっくりした。そして、司会をするのが、2008年にトルコのアンカラとスイスのジュネーブのイベントで一緒だったパトリシア・ルイスだったのにも驚いた。彼女はめぐりめぐってチャタム・ハウスの安全保障研究のディレクターになっていたのだ。

当日、チャタム・ハウスに行くとイギリス政府のサイバーセキュリティ関係者や、マニュアル作りのプロジェクト・コーディネーターのエネケン・ティックも来ていた。エネケンには昨年7月にシンガポールで会っている。

タリン・マニュアルはケンブリッジ大学出版から本として発売される。会場でいち早く買うことができた。イベント自体は最初の30分しか出席できずに残念だったが、ちょっとうれしい。

マニュアルは95項目のルールとそれに対する論評で構成されている。第一ルールや第二ルールは日頃考えてきたことと重なるのでとても興味深い。読み込むのには時間がかかりそうだが、当面の最重要文献だ。

土屋大洋「世界で懸念深めるサイバー戦争 日本も法整備を」『WEDGE』2013年2月号、16〜18ページ。

1月19日に発売された『WEDGE』2013年2月号に私の論稿が掲載されています。その中でエストニアのタリンにあるCCD COEから12月にタリン・マニュアルと呼ばれる文書が出たと書いてありますが、正確にはまだ出ていませんでした。

12月にCCD COEのウェブサイトで公開されたのは、「フレームワーク・マニュアル」というもので、タリン・マニュアルとは厳密には異なるものです。

タリン・マニュアル自体は4月以降に公開・出版されるようです(すでにドラフトは公開されています)。

もともとタリン・マニュアルは2012年12月に公開されると聞いていたため、12月に公開されたフレームワーク・マニュアルがタリン・マニュアルだと思い込んでしまったことによるものです。

雑誌発売前に気づき、訂正しようとしましたが、すでに印刷に回ってしまっていました。編集部と協議の上、タリン・マニュアルの発行自体はこの論稿の結論に大きく影響を与える話題ではないため、このまま発行することにしました。

ここに訂正し、お詫び申し上げます。大変申し訳ありませんでした。

土屋大洋「中国からのサイバー攻撃に備えるために」『治安フォーラム』2013年2月号、37〜45ページ。

こちらもまた書かせていただきました。ありがとうございます。

土屋大洋「読書・著者が語る『サイバー・テロ 日米vs.中国』」『公明』2013年2月号、77ページ。

また書かせていただきました。

土屋大洋「日中紛争の主戦場はサイバー空間——新しい国防組織の拡充は焦眉の急」『撃論』第8号、2012年12月、136〜143ページ。

求めに応じて書かせていただいたけど、相変わらず過激な見出しが躍っている『撃論』。

12月4日、NさんとワシントンDCへ。到着日はワシントン在住のMさんと、もうひとりのNさんの4人で会食。韓国とアメリカのインテリジェンスについてお話をうかがう。韓国では機密性を第一に考えたが、アメリカではスピードを重視するようになっているというお話が印象的だった。

翌5日は朝から4件のアポをこなす。すべてサイバーセキュリティに関して。

びっくりするような新しい話はなかったが、フォローアップできてよかった。夜はイタリアン・レストランで賑やかに。同行のNさんとはここでお別れ。

6日は午前の便でボストンへ。ワシントンDCのナショナル空港は大好きだ。めずらしく窓際の席に座ったので、滑走路上から外を見ると、ワシントン・モニュメント、ジェファーソン・メモリアル、議事堂が見渡せる。離陸してペンタゴンとアーリントン墓地を横目に見ながらぐっと旋回すると、飛行機はアーリントンの上空で上昇していく。2001年7月から1年間住んでいたアパートが見えた。とてもなつかしい。

機内では本を読んでいた。窓からふと外を見ると、なんとニューヨークのマンハッタン! まるでミニチュアのようにマンハッタンが見渡せた。これからナショナル空港からボストンへ飛ぶときは、窓際Aの座席に座ることにしよう。

ボストンでは3日間にわたってハーバードのバークマン・センターが主催するシンポジウムに参加。シンポジウムといっても非公開。世界各国のインターネットと社会に関する研究をやっている研究所の研究者たちが50名ほど集まる。慶應SFCからは両学部長が参加予定だったが、学部の行事のため、私が代理で参加。他にフォスター先生とマラッケ先生、それに学部生のO君が参加。

なぜかやたらとドイツからの参加者が多かった。アジアは、慶應SFCチームの他に、シンガポールやインドから数人。韓国からも来るはずだったが、仁川空港の雪のための飛行機が飛ばなかったらしい。3日間、いろいろ議論して、次のステップをみんなで考える。

会議終了10分前に失礼して、ボストンのローガン空港へ。セキュリティ・チェックでMITメディアラボの研究者とばったり鉢合わせる。彼もバークマン・センターの会議に参加していたが、ワシントンDCでの会議に行くとのこと。共通の知り合いがいたので、話がはずむ。1月に東京に来るらしいので、会えたら会おうといって分かれる。

ワシントンDC行きの便も窓側に座ったが、あいにく天気が悪く、ずっと雲海だった。それはそれで良い。

ワシントンDCに到着してからYさんに電話。少し遅れるとのことなので、ナショナル空港で買い物。車でピックアップしてもらい、タイ料理を食べに行く。ワシントンで外国人研究者が生き抜く方策を教えていただいた。とても大変だ。

空港近くのホテルまで送っていただき、そこで1泊。帰国前までにやらなくてはいけない宿題をなんとか片付け、メールで送る。間に合った。

ワシントンDCから東京への便は満席。ワシントンDCでいただいた論文を読み、映画を1本見て、残りの時間は割とよく眠れた。

ソウルから帰って10日後、またもやソウルへ。今度は韓国国防部のお招きで、ソウル防衛対話に参加。

金浦空港に降り立つといきなり私の名前を掲げた制服の軍人が立っている。韓国陸軍のキム少佐で、日本語がぺらぺらだ。エスコートされて荷物を受け取りに行くが、パスポートを渡せといわれる。ちょっとドキドキ。荷物を受け取ったらそのまま優先ゲートを通り、車へ案内される。キム少佐が3日間エスコートしてくれ、車を自由に使ってくれといわれる。あまりのVIP扱いにびっくりする。トルコに行ったときよりも丁重な扱いだ。

ホテルに到着すると、テレビカメラが待ち構えていて、車を降りるところからホテルにチェックインするところまで撮影されて、なんかへんな気分である。ホテルの部屋もやたらと大きい。ソウルでも一番良いホテルだそうだ。

同僚に紹介された韓国の先生と12月のハーバードでの会議について意見交換。

レセプション会場に行くと、もっとたくさんカメラの放列が待ち構えていて、韓国国防部の次官をはじめとする韓国側のスタッフと各国からのゲストが歓談している。しかし、誰が誰だかさっぱり分からない。適当に挨拶するだけだ。夕食会は韓国の宮廷料理。普通の韓国料理のほうが好きだ。食事の後に韓国紹介のビデオを上映。とにかくお金がかかっている。

翌朝から本格的な会議。最初のオープニングでは総理と国防大臣が来たので、これまですごい数のカメラ。気後れして集合写真に写り損ねた。

最初のセッションは大量破壊兵器について。第二セッションが私の出番で、サイバーセキュリティについて。高麗大学の先生が一緒だが、高麗大学は学部と大学院にサイバーセキュリティのコースを作っていて、話を聞きたかったので、非常に良い機会だった。私は当初予定していた内容をやめて、今までの素材を作り直して話をする。シンガポールより好評だった。

夜の晩餐会は前日よりも大きくて、音楽や踊りの出し物がたくさんあった。韓国は徴兵制だから、音楽の才能がある若者も軍隊にいる。そういう人たちを無料で動員できるのが強みだ。6人ぐらいの男性メンバーによるカルメンの合唱は迫力があった。

3日目。新しい安全保障についてのセッション。仲良くなったドイツ人の報告がおもしろかった。

会議終了後、すぐに会場を抜け出して、大学院の卒業生に会う。それからKISA(韓国インターネット振興院)を訪問して、意見交換。

終了後に金浦空港まで送ってもらい、VIPゲートを通してもらう。

しかし、VIP扱いもここまで。夜の羽田に着いたら庶民に戻っていた。電車に乗って帰宅する。

シンガポール出張と同じ7月にHさんと一緒に1泊で北京へ行った。午後、ホテルへ着いてからFさんと待ち合わせると、「飛行機は大丈夫だったか」と聞かれる。何のことか分からなかったが、前日は北京は大雨による洪水で、死者がたくさん出ていたとのこと。帰れなくなった人が職場で夜を明かすなど、大変だったらしい。出張に出る前はいつも忙しいので、何も知らずに来てしまった。

Fさんに大きな公園に連れて行ってもらう(名前を忘れてしまった)。

その後、近くのお店で会食。写真の料理がおいしかったが、これも名前を忘れてしまった。

翌日の午前中、サイバーセキュリティ関連の仕事をして、また会食をしてからすぐに空港に向かい、帰国の便に乗る。

パソコンは持って行かなかったので、iPhoneでネットをのぞいてみるが、Yahooのニュースは見られなかった。

もうずいぶん前になってしまったんだけど、7月、お招きを受けて、シンガポールへ。

夜行便で早朝に到着。ホテルへ行ったらチェックインさせてくれた。良いホテルだ。ランチは同僚のJさんと。眺めの良いレストランに連れて行ってくれた。ごちそうさまでした。

夕食から会議は始まる。会場のホテルのレストランで主催者と参加者が集まって会食。旧知のSubimal Bhattacharjeeがいたのにはびっくりした。彼とは2008年のジュネーブの会合で一緒だった。

この会議には昨年も参加したので、同じく昨年も参加していた何人かと1年ぶりだねと挨拶する。

翌日は朝から本格的な会議が始まる。基調講演はEneken Tikkで、NATOのCCD COEで、タリン・マニュアルの作成に関わっていたようだ。若いのに堂々とした基調講演で感心した。

別の同僚のAさんも午前中のパネルで報告。

私は午後のパネルで報告。昨年と同じではつまらないので新ネタを披露。笑いはいまいちとれなかったが、おもしろい問題提起だと評価してくれた人がいたので良かった。

会議はまだまだ続くが、私は授業があるのでこの日の夜行便で帰国。早朝に羽田について、そのままSFCへ。疲れる旅だった。

土屋大洋『サイバー・テロ 日米vs.中国』文春新書、2012年。

ヴィントン・サーフへの名誉博士号授与式と記念講演から帰ってきたら、見本が届いていた。

すごい帯が付いていた。一応言い訳しておくと、タイトルも私が付けたわけではない(私はもっと保守的なタイトルを提案していたんだけど、全てボツ)。

ともあれ、形になったのはまちがいなく良いこと。ありがたい話だ。国内外のいろいろなところに行って、調査・研究して、原稿を書いて、本にまとめるのは、ひとりではできない。特に、原稿を渡してから本になるまでの間、会ったこともないたくさんの人たちが手伝ってくれている。感謝。

しかし、新書っていうのは決まると早い。とにかくびっくりしっぱなしだった。

来月、新著が出る見込み。

テーマはサイバーセキュリティで、初めての新書。タイトル付けは苦手なので出版社にお任せしたところ、私としては気恥ずかしいものになった。それで多くの人が手に取ってくれるなら良いかもしれないと思い直している。

http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refBook=978-4-16-660878-2&Sza_id=MM

手元の記録によると、書き始めたのは昨年の12月26日、第一稿を編集者に送ったのがゴールデンウィークの終わりの5月6日、書き直しの第二稿を送ったのが7月10日。発売予定が9月20日。ずいぶん速いなあという感じ。

春名幹男「米国のサイバー戦略」『海外事情』2011年7・8月号、109〜124頁。

タイトルの内容は後半のみ。前半は尖閣のビデオ流出、警視庁公安部の情報流出、ウィキリークスの話。

Yochai Benkler, “Hacks of Valor: Why Anonymous Is Not a Threat to National Security,” Foreign Affairs, April 4, 2012.

Wealth of Networksなどで知られる経済学者のヨーハイ・ベンクラーがForeign Affairsに書いている(彼のファースト・ネームは「ヨーハイ」だと思っていたけど、別の読み方をしているのもある。どうなんだろう)。クレイ・シャーキー(Clay Shirky)が書いたときも驚いたけど、ベンクラーまで書く時代になった。

この論考でベンクラーは、米国にとって脅威とレッテルを貼られているアノニマスは、必ずしも悪ではなく、インターネットの自由を守ったり、政府や大企業のパワーの濫用に抗議するなど、彼らなりの正義を追求しているのであって、一概に責めるべきではないと論じている。

そして、アノニマスは、ネットワーク的、民主的な社会におけるパワーの新しい中核的な側面を見せているとも指摘している。

週末に陸揚げ局を見に行ったのだが、平日はハワイ大学の図書館で資料を漁っていた。ハワイ大学は州立大学なので誰でも入れる。本の貸し出しはできないが、ほぼ全ての資料にアクセスできる(日本の国立大学もそうすべきだと思うのだが、なぜかそうなっていない)。州立大学は政府関連資料も充実しているのが良い。

だいたい100年ぐらい前の資料を目当てに探していて、いくつかはすでに電子化されてデータベースに載っていた。インターネット万歳。他の古い資料はマイクロフィッシュになっている。たぶん、これも東京のアメリカン・センターにあるのかもしれない。

ただ、ここでしかアクセスできない資料もいくつかあって、その中でも他ではアクセスできないなと思ったのは1956年にハワイ大学に提出された修士論文。まだパラパラと目を通しただけだが、かなり使えそうだ。参考文献リストからたどって、1911年にハワイ歴史学会の会報に載った文章にもたどりついた。芋ずる式に資料が見つかるとおもしろい。

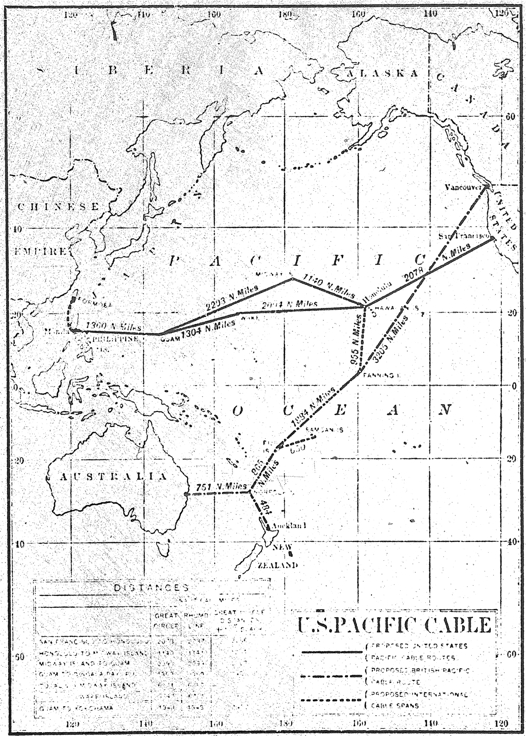

いろいろ見つかった資料をざっと眺めてみると、ハワイがまだ王国だった1890年代から太平洋ケーブルをつなげようという動きはあったようだ。ハワイにはフィリピンから移民が来ているが、在マニラ米商工会議所から早くケーブルをつなげという催促が来ていて、おもしろい。

王国だったハワイは、1898年の米西戦争によってハワイの戦略的重要性を認識した米国によって併合されてしまう。そして、海底ケーブルがサンフランシスコ〜ホノルル間で開通するのは1903年である。その年の7月4日の米独立記念日にはミッドウェー、グアム、マニラまでが開通してしまう。すごい早業だ。

そして、この太平洋ケーブルをつないだのは英米の合弁会社である。はからずもこの太平洋ケーブルの敷設が、大英帝国による海底ケーブル支配を終わらせ、通信事業においても米国の時代が来るきっかけになる。

大英帝国は太平洋ケーブルをニュージーランドからハワイへ、そして米西海岸へとつないでいたが、米国はハワイから真西へ向かい、グアムにつないだ。そして、そこからフィリピンと日本へとつないだ。東海岸13州から始まった米国は、西部を開拓し、ハワイを併合し、アジアへと辿り着いたのだ。

戦略という言葉は安易に使うべきではないが、何を考えて米国は海底ケーブルを太平洋に敷設したのか。1900年前後に米国議会は何度も公聴会を開いている。その内容をじっくりこれから読んでみる。

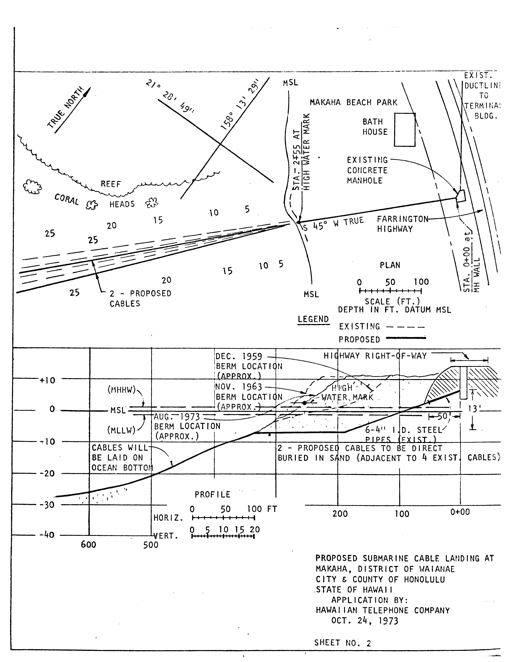

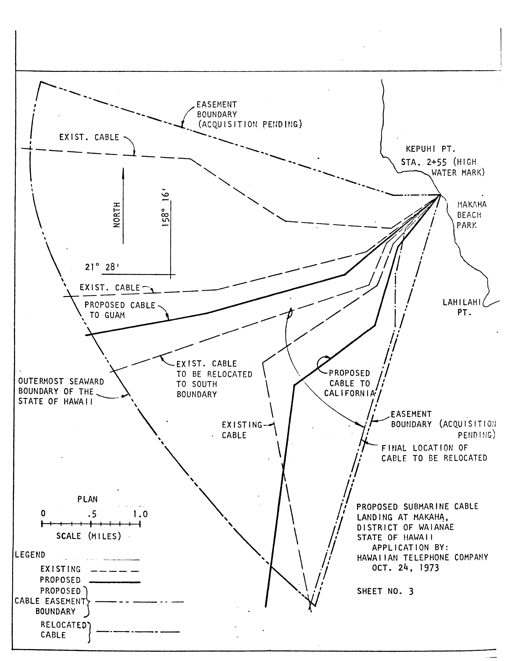

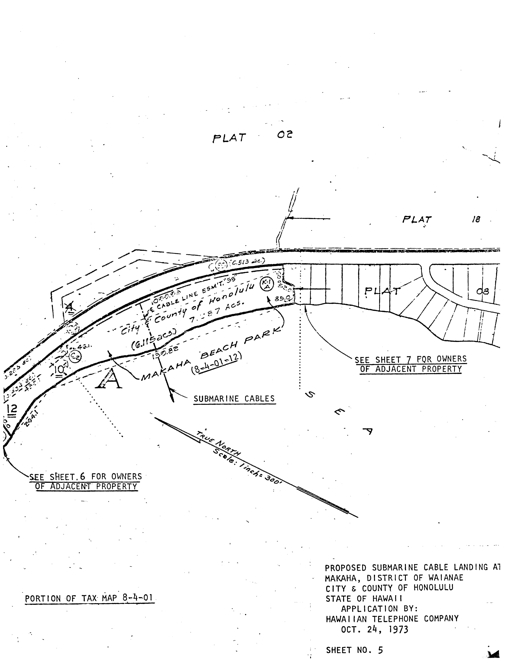

次の訪問地は、マカハ(Makaha)である。ここでは、Hide Fukuharaさんがマンホールと陸揚げ局の建物を容易に確認できたとしている。

ここはマカハ・ビーチ・パークの中にある。カヘとは違って、ビーチ・パークという名前にふさわしく、白い砂浜の広がるきれいな海岸である。ワイキキからは遠いので、地元の人向けなのかもしれない。

http://www.submarinenetworks.com/stations/north-america/usa-hawaii/makaha

ここは詳しい図が上のリンクでも確認できるように、確かにマンホールとAT&Tの陸揚げ局の建物があった。ケーブルそのものは砂浜に埋まっている。

ここの様子については、ハワイ大学の図書館で関連文書を見つけた。1970年代に海底ケーブルを追加する際にハワイ・テレコムが州政府に提出した環境評価報告書である。新しくケーブルを敷設する際に工事が行われるが、珊瑚礁はなく、砂浜をほじくり返してケーブルを通すだけだから環境に悪い影響はないと論じていて、詳しい図も載せてある。

マカハにつながっているのは、Japan-US CNという海底ケーブルで、太平洋の大動脈と言って良い重要なケーブルである。

http://www.submarinenetworks.com/systems/trans-pacific/japan-us-cn

しかし、その重要なケーブルがのんびりとした海岸に埋められて陸揚げされているというのも何となく不思議な感じである。

ハワイは日米間(あるいはアジアと米国の間)の太平洋上にあって、中継点となっているからこそ、高速のインターネット・サービスを享受することができる。しかし、そうした中継点になれなかった太平洋の島々は、人工衛星にサービスを頼るしかない。人工衛星はかつて地球上を覆い尽くす画期的な技術的解決法とされたが、インターネットの大容量通信の時代には対応できなくなっている。今は光ファイバの海底ケーブルが命綱なのだ。

やや心配になるのは、私のような素人でも簡単に陸揚げ地を見つけられるということだ。何らかの工具を持って夜中にこのマンホールをこじ開け、回線を切断することもできなくはないのではないだろうか。少なくとも2、3日は通信を途絶させることができるだろう。重要インフラストラクチャの防護という点では、心配になってくる。

(続く)