土屋大洋「ハイブリッド戦争の到来——サイバー攻撃が社会を混乱させる」『三田評論』2017年2月号、33〜36頁。

『三田評論』は慶應の機関誌で、一般書店では手に入りにくいかもしれませんが、慶應義塾大学出版会のウェブで注文できます。2月号は「サイバーセキュリティの展望」という特集で、大塚海夫/三角育生/小宮山功一朗/村井純の各氏による座談会や、同僚の新保さんの寄稿もあります。

他には国分良成防衛大学校校長の「防衛大学校と慶應義塾」という講演録が注目ですね。

土屋大洋のブログ

土屋大洋「ハイブリッド戦争の到来——サイバー攻撃が社会を混乱させる」『三田評論』2017年2月号、33〜36頁。

『三田評論』は慶應の機関誌で、一般書店では手に入りにくいかもしれませんが、慶應義塾大学出版会のウェブで注文できます。2月号は「サイバーセキュリティの展望」という特集で、大塚海夫/三角育生/小宮山功一朗/村井純の各氏による座談会や、同僚の新保さんの寄稿もあります。

他には国分良成防衛大学校校長の「防衛大学校と慶應義塾」という講演録が注目ですね。

土屋大洋「日中韓サイバーセキュリティ・トラック2協議」『東亜』2017年1月号、6〜7頁。

11月にソウルで行った協議のことを書きました。オンラインでも読めます。

そのソウルでお目にかかった毎日新聞の米村耕一ソウル支局長も書いておられます。米村支局長は慶應SFC(総合政策学部)の卒業生です。

土屋大洋「暴露が続くアメリカ政治――ロシアが仕掛ける『情報攻撃』」『Newsweek日本版』2017年1月14日。

そして、これが先ほど公開されました。ちょっと似たような内容ですが、新しい動きが出てきたので。

ついでに本日(2017年1月14日)の読売新聞の若江雅子編集員による「解説スペシャル 偽ニュース 『SNS謀略』」でもコメントを載せていただいています。オンラインで読むにはログインが必要なようです。

土屋大洋「米国大統領選挙を揺さぶった二つのサイバーセキュリティ問題」『Newsweek日本版』2016年12月19日。

年末は忙しくて、ここに載せておくのを忘れていました。

土屋大洋「サイバー戦場の霧を晴らす」日本国際問題研究所編『国際問題』2017年1・2月合併号。

「安全保障と技術の新展開」という特集号で、以下の皆さんの原稿もセットです。

安全保障の空間的変容 / 鈴木一人

無人化システム・ロボティクスと安全保障 / 神保 謙

技術と安全保障 米国の国防イノベーションにおけるオートノミー導入構想 / 森 聡

ウクライナ危機にみるロシアの介入戦略 ハイブリッド戦略とは何か / 小泉 悠

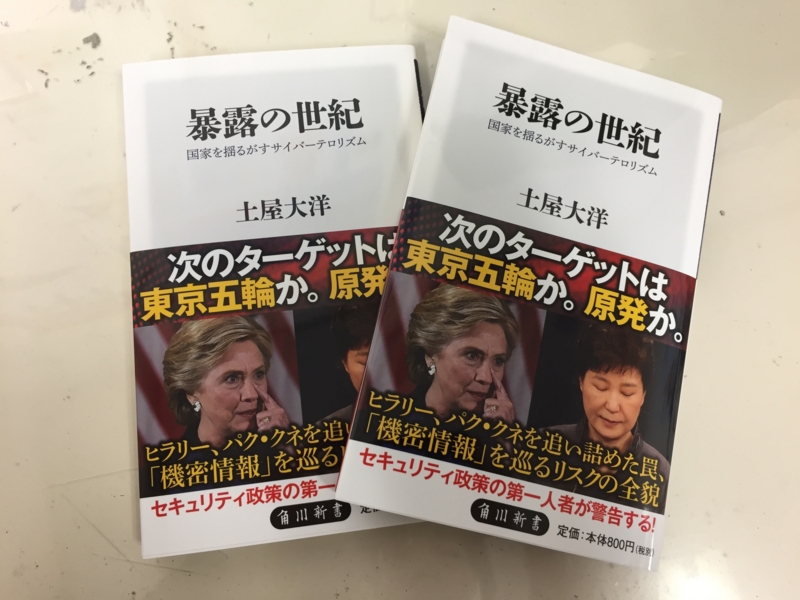

土屋大洋『暴露の世紀 国家を揺るがすサイバーテロリズム』角川新書、2016年。

4月の末にお話をいただいて、夏と秋を使って書き、まとめてきた本が出版された。本当に年内に出るとは思わなかった。

この間、ほとんどブログを更新できなかったが、8月にはハワイのイースト・ウエスト・センターに戻り、原稿のとりまとめと加筆・修正を行う時間がとれた。9月は北京、シンガポール、ベルリン、パリ、ビリニュス(リトアニア)を回ってきた。10月はロンドンのキングス・カレッジ・ロンドンでワークショップに参加した。

この頃から疲れが出て体調が悪くなった。ロンドン行きは、夜遅くに羽田空港まで初校ゲラを届けていただいたが、ひどい風邪を引きながら香港経由で20時間かけてロンドンまで行き、現地で風邪薬が切れてしまい、ひどい状態になった。帰路の香港で、たまらず空港の足裏マッサージに入ってみたら、これが劇的に効いて少し体調が良くなった。

しかし、ロンドンの往復時にチェックするはずだった初校ゲラが進まず、秋学期になって始まった英語の授業の準備にも追われ、11月初めにソウルに行った後にぎっくり腰になった。ここでも再校ゲラのチェックが進まず、どんどん他の仕事が遅れ、今は二つ、締切に遅れている仕事がある。次の出張が来る前に、その二つをどうしても終えておかなくてはいけないが、できる見通しが立たない。

訪問してきた各地でいろいろおもしろいこともあったが、ここで書けなかったのが残念だ。

この本は、これまで出してきた本と少し路線が違う(と本人は思っている)。あまり学問的な裏付けは意識せず、現場重視で書いている。主要参考文献は少し挙げてあるが、脚注は全くない。写真がたくさん入っているが、すべて自前で撮った写真である。水中カメラで撮った海底ケーブルの写真もある。コントラストが弱いので印刷は無理かと思ったが、見事に処理していただいた。

担当してくださったKADOKAWAの皆さんに感謝したい。

めずらしく、たぶん初めて、対談が活字になりました。相手をしてくださったのは、外務省サイバー安全保障政策室の室長の齋藤敦さんです。

土屋大洋、齋藤敦「政府はサイバー空間を守れるか」『外交』第40号、2016年11月、49〜60頁。

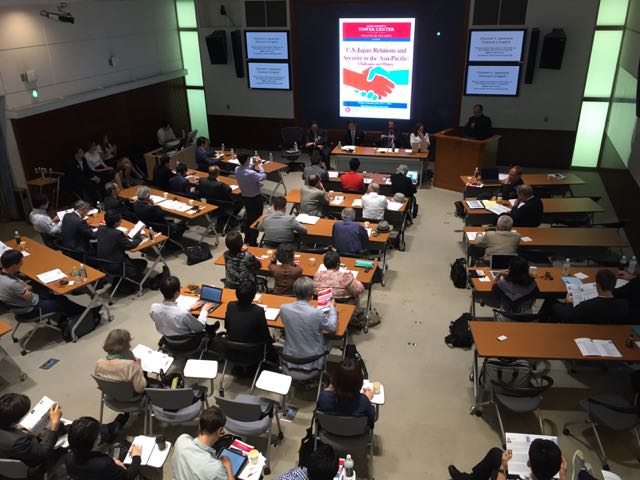

Harold, Scott Warren, Martin C. Libicki, Motohiro Tsuchiya, Yurie Ito, Roger Cliff, Ken Jimbo and Yuki Tatsumi. U.S.–Japan Alliance Conference: Strengthening Strategic Cooperation. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2016. http://www.rand.org/pubs/conf_proceedings/CF351.html.

3月にサンタモニカのRANDで行われた会議の報告書がまとまったとのこと。半年間、何度もレビューがありました。こういうところから何かを出すのは大変なんですね。

今夏は出張が多いのですが、合間に東京大学政策ビジョン研究センター安全保障研究ユニットに呼んでいただき、お話しする予定です。しかし、よく見ると英語じゃん……

日時: 2016年9月7日(水)10:30-12:00

場所: 伊藤国際学術研究センター 3F 中教室

講演: Cyber Security and International Order

講演者: Caroline Baylon AXA情報セキュリティ研究部主査

土屋大洋 慶應義塾大学教授

言語: 英語

定員: 60名

主催: 東京大学政策ビジョン研究センター安全保障研究ユニット

土屋大洋「『パナマ文書』を最初に受け取ったドイツ人記者の手記にみる、「暴露の世紀」の到来」『Newsweek日本版』2016年8月26日。

連載休みと言いながら、『パナマ文書』がおもしろかったので書きました。

土屋大洋「新たな暗号戦争が始まりつつある」『東亜』第589号、2016年7月、6〜7頁。

連載の第3回です。

2008年〜09年にMITでお世話になったリチャード・サミュエルズ教授がドイツのベルリンで日本のグランド・ストラテジーに関するワークショップを開催するというので参加した。サミュエルズ教授にお目にかかるのは6〜7年ぶりだろうか。

私は相変わらずサイバーセキュリティの話をする。日本からの参加者は私の他に8人。すべて知り合いの方々だったので旧交を温めることができた。諸外国からの参加者は11人。それに地元のオブザーバーが出たり入ったりする。

しかし、部屋も暖かかった。というか、暑かった。ベルリンは今年一番の暑さで30度超え。ベルリン自由大学の狭い部屋にはエアコンがなく、30人がぎゅうぎゅう詰め。風もほとんど入らない。サウナ状態での2日間だった。会議中にこんなに汗をかいたのは久しぶりだ。震災後の日本でもないと思う。その分思い出に残るワークショップになった。

3年かけて本にするとのことだが、脱落しないようにしないと。

そうそう、ワークショップの1日目がイギリスの国民投票の日だった。2日目の朝、みんな結果に苦笑い。そして、何が起きるのだろうかとため息。いろいろな影響がアジアにもあるだろう。次の英国首相になると見込まれているボリス・ジョンソンと現在の首相のデイビッド・キャメロンを幼い頃から比較する番組がBBCで流れている。EUからイギリスが抜けることによるインパクトも数字で具体的に何度も流していて、BBCが結果に失望していることをなんとなく感じさせる。

2日目のワークショップ終了後、日本の大使の差し入れで、会議場でレセプション。私は頭が痛くなるので滅多にワインを飲まないが、このときは冷たい白ワインがとてもおいしかった。それともドイツ・ワインが口に合うのか。その後、防衛駐在官のNさんにドイツ料理の店に連れて行ってもらう。シーズン最後という巨大なホワイトアスパラガス、アイスヴァイン他の肉盛り合わせ、それにビールを堪能した。

今年前半はとにかくたくさん国際シンポジウム、国際ワークショップに出た。これでいったん打ち止め。7月と8月はお断りして、7月は授業をしっかりやって採点をする。8月は充電と原稿書き。9月からまた海外回りを再開する予定。

土屋大洋「スノーデンが暴いた米英の『特別な関係』、さらに深まる」『Newsweek日本版』2016年6月15日。

先日のワシントンDCでのサイバー犯罪シンポジウムに基づくものです。

連載19回目という中途半端ですが、しばらく(少なくとも夏の間は)この連載はお休みになります。

韓国から帰った後、博士課程の学生の審査(無事に学位がとれた)や高校への出張講義、学会理事会などで慌ただしくしていた中、某省の研究会で研究報告。時間オーバーで尻切れ。完全に準備不足。久しぶりの敗北だ。

米軍周辺で通信やサイバーに関係する人々が集まるAFCEA(Armed Forces Communications and Electronics Association)という団体がある。東京にも支部(チャプター)があり、その年次会合が6月1日〜3日に開かれた。2日(木)のランチタイムに日本のサイバーセキュリティ政策について話をさせてもらった。プロの皆さんが集うところで英語での報告なので、まずまず。

6月5日(日)、日経新聞社の富士山会合に呼んでいただき、サイバーセキュリティのパネル討論で司会をする。電子版の記事にもしてくださった。

パネル討論が終わると、そのまま成田空港へ向かい、ワシントンDCへ飛ぶ。ワシントン時間で同日の夕方着。

翌日の6月6日(月)、シンクタンクのCSISと司法省のCCIPS(Computer Crime and Intellectual Property Section)が開いたサイバー犯罪シンポジウムに参加。

午後の暗号のパネルで話をする。ここではパワーポイント使用禁止で、話だけで勝負しなくてはならない。日本をめぐる暗号、特にApple vs. FBIで見られたような法執行機関(警察)による暗号解除の問題について議論。同じパネルで話したブラジルの人が、「これはフェアじゃない。我々は携帯一つ開けるために1万ドル払うことなんてできない」と言っていたのが印象的だった。

このシンポジウムの他のパネルでおもしろかったのは、米英間で令状の行使を相互にできる協定を検討しているという話。どうやらワシントンではかなり関心を集めているようだ。

シンポジウムが終わった後、ホテルに戻って預けておいた荷物を受け取り、そのままダレス空港へ。夜8時半の国内線でLAへ。深夜に到着した後、日付が7日(火)に変わってから羽田行きの飛行機に乗る。7日(火)はあっという間に終わってしまった。

羽田に着いたのは8日(水)の午前4時50分。ワシントン1泊4日の旅。いったん帰宅してシャワーを浴びた後、SFCへ。11時10分からの大学院の特別授業で講義(裏で担当している学部の授業は同僚たちに任せる)。午後、都内の会議に参加し、夜はサイバーセキュリティの関係者と焼き肉で宴会。

翌9日(木)はさすがにくたびれたので休む。予約していた整体に行くと、左足が長くなっているとのこと。3月頃から左足の土踏まずが痛んでいたが、骨盤が歪み、左足が長くなってそちらに負担がかかっているのだろうとのこと。

10日(金)は午前中に幕張メッセで開催中のInteropを見学。午後は都内でいくつか面談。夜は三田キャンパスでサザンメソジスト大学と共催の国際シンポジウムで基調講演を聴く。スピーカーは、5年前のトモダチ作戦で指揮に当たったパトリック・ウォルシュ提督・太平洋艦隊司令官(当時)。講演の前に挨拶に行くと、今は民間企業でサイバーセキュリティを担当しているとのことで驚く。やはり注目されているトピックなんだと思う。

11日(土)、前日に続いてサザンメソジスト大学と国際シンポジウム。知り合いの先生たちが次々と登場する。

私の出番は午後の最後のパネルで、相変わらずサイバーセキュリティの話。同じパネルの池内恵さんのイスラム主義の話、サザンメソジスト大学の若手による日本の食の安全の話も大変勉強になった。終了後、中国飯店で20数名で宴会。旧知の皆さんや新しく知り合った皆さんと楽しく過ごす。

とにかく長い2週間だった。さすがに疲れた。

土屋大洋「スノーデン以後のインテリジェンス活動」『治安フォーラム』2016年7月号、39〜46頁。

ある研究会で報告させていただいた話をベースにして、久しぶりに『治安フォーラム』に書かせていただきました。

土屋大洋「狙われる金融機関。日本のコンビニATMとバングラ中銀」『Newsweek日本版』2016年5月30日。

最近遅れ気味のこの連載。締切までに出せないことが多い。関係者の皆様、すみません。

ところで、コラムの本文中でもちょっと触れている通り、バングラデシュ銀行(バングラデシュの中央銀行)の件は、北朝鮮ではないかという報道が出ている。ソニー・ピクチャーズで使われているのと手法が似ているとか。マルウェア自体はブラックマーケットで出回っているものだから、第三者でも使えると思うが、どこまで全体の似ているのだろうか。

2月ぐらいに韓国では、北朝鮮がサイバー攻撃をやりそうだとかなり騒いでいた。国家情報院(NIS)の分析が発信源だったようだ。先日、ソウルに行ったとき、「何かあったのか」と聞いてみると、みんな「そういえば何かあったかなあ」という感じで、大きなものはなかったような感じだった。ところが、この報道が出てきたので、それが正しければ、狙いは韓国ではなく、ニューヨーク連銀(にあるバングラデシュ中央銀行の口座)だったことになる。

これまでの北朝鮮のサイバー攻撃は政治的なデモンストレーションを狙うものが多かった。しかし、今回のは明らかに金銭目的というところが気になる。

北朝鮮の専門家に聞いてみたところ、偽ドル札を作ったこともあるわけだから、やりかねないとのこと。しかし、36年ぶりの党大会の準備をしている最中にそんな下品なサイバー攻撃やるのもどうかなという気がしないでもない。もう少し判断は待ったほうが良いのかもしれない。

Kenji E. Kushida, Yuko Kasuya, and Eiji Kawabata, eds., Information Governance in Japan: Towards a New Comparative Paradigm (SVNJ eBook series), Kindle Edition, 2016.

初めての英語でのKindleバージョン(のような気がする)。私は第8章の”Cyber Security Governance in Japan: Two Strategies and a Basic Law”を担当。

数年かけた共同研究プロジェクトの成果が出たことは喜ばしい。

そして安い! なんと1.98米ドル! 著者たちに印税は入らないってことです。

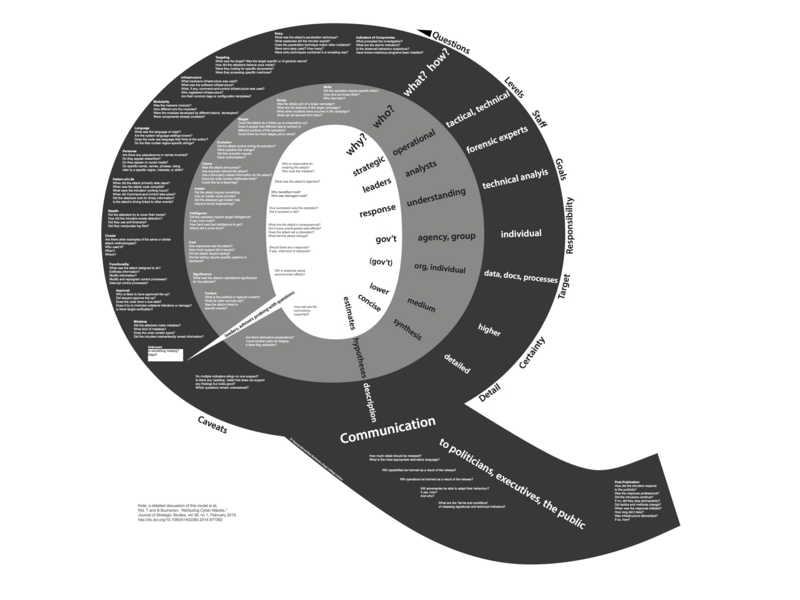

トマス・リッド、ベン・ブキャナン(土屋大洋訳)「サイバー攻撃を行うのは誰か」『戦略研究』第18号、2016年5月、59〜98頁。

昨年6月、北京でワークショップに参加した。その際、英国キングス・カレッジのトマス・リッド教授と知り合いになり、論文の翻訳を頼まれた。このワークショップの数日後、中国版が出るとのことだった。時間がかかってしまったが、日本語版が完成し、戦略研究学会の機関誌『戦略研究』に載せていただくことができた。関係各位に感謝したい。

原文の論文は以下にある。

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402390.2014.977382#.V0JFnlcp-gQ

著者によるこの論文の特設ページは以下である。

https://ridt.co/attributing-cyber-attacks/

蛇足ながら、『戦略研究』第18号が出てからびっくりしたのは、翻訳論文のすぐ後に私の著書に関する書評論文が出ていたこと。

河野桂子「中国、北朝鮮、ロシアのサイバー攻撃—日米欧の対応—」『戦略研究』第18号、2016年5月、99〜111頁。

LACの伊東寛さんの『「第5の戦場」サイバー戦の脅威』と並んで拙著『サイバー・テロ 日米vs.中国』を取り上げてくださった。防衛研究所の河野先生、どうもありがとうございました。

さらに蛇足ながら、同僚に言われて『国際安全保障』に別の本の書評が載っているのにも気づいた。

加藤朗「土屋大洋著『サイバーセキュリティと国際政治』(千倉書房、2015年4月)296頁」『国際安全保障]』第43巻第4号、2016年3月、92〜96頁。

桜美林大学の加藤先生、どうもありがとうございました。

とにかく、こういうのは突然出てくるのでびっくり。

今年2回目の韓国・ソウル。午前6時に家を出てソウルに向かうものの、結局、予定していた2人のうち1人には会えず残念。時間が空いたので、ソウルの街をうろうろ歩く。何度もソウルには来ているが、こんなに暇な時間を過ごすのは初めてのような気がする。適当に裏路地を歩いていると、いろいろな臭いが漂っていておもしろい。ランチの時間が終わって食堂街はけだるい休み時間という感じ。

ソウルはカフェがやたらと多い。3軒並んでカフェというとこもある。スターバックスのような外資だけでなく、席もない小さなカフェも多い。会社員らしき人たちがたむろしながらコーヒーを飲み、たばこを吸っている。私もそのうちの一つに入ってストロベリーのスムージーを頼んだら巨大なものが出てきた。なかなかおいしい。

ホテルに戻って会議主催者たちとの夕食会。なぜかイタリアンで、おいしいのだが、ソウルでイタリアンというのもなんとなく寂しい。

翌日は朝から高麗大学でThe 5th Asia Forum on Cyber Security and Privacy: Security and Privacy for Cloud Computing In Digital Ageという会議に参加。クラウドコンピューティングは私には苦手なトピックである。午前のパネルが終わって、昼食は弁当。大きくて食べきれない。

午後のセッションで私は司会。プレゼンターもコメンテーターもみんな法律学者なのでかなりやりにくい。

セッション終了後、まだ会議が終わっていないが、空港へ向かう。この日の夕食会は韓国料理の予定ということで残念だ。私は空港のフードコートでシーフード入りチゲ鍋をいただく。

機内では食事をパスして、横江公美さんの『崩壊するアメリカ』(ビジネス社、2016年)を読む。トランプ現象ってそういうことかと感心する。横江さんにはワシントンDCでいろいろお世話になった。ヘリテージ財団での成果がこうしてまとまったことはすばらしい。

帰着した羽田空港が大混雑。JALとANAのハワイ便が重なってしまったらしい。荷物がなかなか出てこない。最終バスに乗って24時に帰宅。42時間の出張だった。

ハワイで1年間過ごしたのは、エドワード・スノーデンの足跡を追うためだった。彼が香港に現れる前の1年間を過ごしたのがハワイだった。

ハワイ滞在中に公開された映画『CITIZENFOUR』を友人と観に行った。男二人で映画を観に行くのはいかがなものかと別の友人に笑われたが、ハワイと関わりの深いスノーデンの映画をハワイの人たちがどう観るかも興味があった。映画館にはそれほど多くの人は入っていなかったが、終わった後のフーッというため息が印象に残っている。

字幕無しで見ていると分からないところもあり、もう一度見たいと思っていたが、今回ようやく日本でも公開されることになった。予告編がとても格好良い。

事前に告白しておくと、配給のGAGAさんから事前にコンタクトをいただき、映画館で販売されるパンフレットに寄稿した他、宣伝用のコメントも提供しているので、このブログのエントリーは事実上の広告活動になっている。原稿料は定額なので、パンフレットの売り上げが伸びても私にたくさん印税が入るわけではないが、パンフレットにも目を通していただければうれしい。

映画は最後のシーンが興味深い。別の告発者の存在が示唆されている。グリーンウォルドとスノーデンがやりとりするメモが意味深だ。

上映館はそれほど多くないが、東京では青山と新宿で6月11日から観られる。上映館については以下を参照。