「メール解析、憲法に反さない」の記事について

2013年6月3日付けの日本経済新聞に「メール解析、憲法に反さない 慶応義塾大学大学院教授 土屋大洋氏」という記事が掲載されました。

この記事は対面での取材と複数回の電話取材、および電子メールでのやりとりに基づいて書かれた記事です。

私自身は文章を書いていません。また、事前にこの記事の文面も確認していません。担当記者さんから、こういう論点について書きますというメールが5月31日の16時過ぎにあり、私からは6月1日の昼の12時過ぎに「少しだけ修正・補足させてください」という返信を差し上げています。その返信の中では、私の主張をまとめて書いています。しかし、この私の返信メールは紙面に反映されなかったと、記事が出た後、6月3日の昼の12時過ぎにメールをもらっています。

私が主張したかったのは、現在の通信の秘密に関する法制がインターネット時代に対応したものではなく、電信・電話の時代に作られたものであり、インターネットにおいては形骸化していること、また、サイバー攻撃に対処するには通信の解析は有効であり、それを可能にする措置が必要ということです。究極的には憲法の改正が必要かもしれませんが、電気通信事業法の改正で済むなら、それで対応すべきだと考えています。現在の憲法の条項が通信の解析をそのまま認めているとは考えていませんし、記事の冒頭で括弧でくくられている発言をそのまましたつもりはありません。

記事中「メールに付随したデータ」とはヘッダー情報のことで、メールの本文(ペイロード)までは見る必要がない場合がほとんどだということです。どこからどこへ通信が行われているかを調べるだけで有益な場合があり、プライバシーの侵害の要素が大きくなるペイロードをいきなり見る必要はなく、ヘッダーの解析の結果、必要があれば、手続きをとってペイロードの解析も行うことができるようにもすべきでしょう。

もちろん、通信の解析をしなくて済めばそれに越したことはありません。しかし、日本でサイバー攻撃が起きた場合にどうすれば良いのかと聞かれれば、通信の解析に踏み込んでいかなくてはならないと思います。そうでなければ、やられるがままを受け入れるしかないでしょう。それで良いのかという問題提起をしているわけです。皆さん、日本は大丈夫なのかとおっしゃいますが、具体論になると腰砕けになる方が多いのです。他に良策があるなら、是非それを検討すべきでしょう。それを是非パブリック・コメントとして寄せてください。

こうした措置を可能にするために、それに従事する政府職員や通信事業者職員にセキュリティ・クリアランスの制度を適用することが必要です。それが記事中で「身元確認」と書かれていることです。解析の結果が外部に漏れるようであれば、それは違法行為に他なりません。

さらには、行政の行き過ぎを監視する制度として、国会の中に情報委員会を設置すべきでしょう。この点については記事中で触れてもらえませんでした。

憲法と電気通信事業法をそのままにして、なし崩し的に通信解析や通信傍受をできるようにすべきとはさらさら考えていません。

国際関係・安全保障用語辞典

小笠原高雪、栗栖薫子、広瀬佳一、宮坂直史、森川幸一編集委員『国際関係・安全保障用語辞典』ミネルヴァ書房、2013年。

私もいくつか項目を書かせていただいた辞典ができました。実はとても小さくてコンパクト。持ち歩けます。

アジア回帰するアメリカ

土屋大洋「非伝統的安全保障問題としての米国のサイバーセキュリティ政策」久保文明、高畑昭男、東京財団「現代アメリカ」プロジェクト編著『アジア回帰するアメリカ—外交安全保障政策の検証—』NTT出版、2013年、第8章。

帰宅したらこちらも届いていた。良かった、良かった。

太平洋島嶼地域における情報通信政策と国際協力

サイバーセキュリティ関係のニュースが続き、対応に追われているが、それとはあまり関係ない成果が出た。

土屋大洋「海底ケーブルとデジタル・デバイド――パラオを事例に」菅谷実編著『太平洋島嶼地域における情報通信政策と国際協力』慶應義塾大学出版会、2013年、第9章。

数年続けてきた菅谷先生のプロジェクトの成果。このプロジェクトでパラオに行かせてもらったのは、良いきっかけだった。

太平洋における海底ケーブルの発達

土屋大洋「太平洋における海底ケーブルの発達―情報社会を支える大動脈―」慶應義塾大学JSPワーキングペーパー、第2号、2012年10月。

日本研究プラットフォームのワーキングペーパーがアップロードされた。これはアメリカ学会の学会誌『アメリカ研究』に書いたものをアップデートしたもの。特にハワイにおける海底ケーブル接続について加筆している。

これと少し似ているが、違うバージョンが、今年中に出版される本に収録されるはず。はず。はず。だが先行き不透明。その出版社の近刊案内はからっぽである! またすごーく時間のかかるプロジェクトなんだろうか。

と思ったら……、その本の初校ゲラを返していなかったことに気づいて呆然としている。他の著者がまだだからゆっくりで良いとは言われたものの、すっかり意識から遠ざかっていた。まずい。

「コンカル」としての中国的動漫

ロンドンに行く前に中国の上海と杭州にも行ってきた。

今学期卒業する学生のひとりが、中国のアニメ(動漫)産業について卒論を書いてくれた。それによると、上海から新幹線で1時間のところにある杭州が一大拠点になっているとのこと。ちょうど上海に行かなくてはならない用事もあったので、同僚と院生と行ってきた。

杭州は毎年4月末から5月にアニメフェスティバルを開催しており、日本のコミケ並みの賑わいになるらしい。

今回の強力な助っ人は北京在住のAさん。この分野の専門家なので、Aさんが一時帰国されたときに手伝ってくださいよとお願いしたら、大変なことになった。杭州政府の担当者や地元企業の社長さん、若い幹部などがぞろぞろと出てきてくれた。

日本のマンガやアニメはよくサブカル(サブカルチャー)と呼ばれる。それは、ハイカルチャーに対抗するカウンターカルチャーでもない別の文化的様式だろう。しかし、中国政府の宣伝・プロパガンダのツールとしてもともと位置づけられてきた中国の映画や動漫は、日本の影響を強く受けつつも、どこか少し違う。社会的問題を背景としてメッセージ性の高い動漫はまだ作れず、そのため、大人向けの動漫もほとんどない。いわば、「従順な」という意味の「コンフォーマブル(conformable)」を付けた「コンカル」という感じだ。

議論をしながらもう一つ分かったのは、分業化がまだそれほど進んでいないので、利益を分け合う構造になっており、それなりにみんなが潤うようになっている。日本のマンガやアニメに携わる若者たちが貧窮しているのとは様相が違い、それなりに良い仕事として認知されていることだ。

これからどうなるのかはまだ私には分からないが、見ているとおもしろいテーマだろうと思う。

タリン・マニュアル

同僚とロンドンに行って来た。行くまで知らなかったのだけど、チャタム・ハウス・ルールで有名なチャタム・ハウスで、タリン・マニュアルの発表イベントに少しだけ参加できた。

http://www.chathamhouse.org/events/view/189465

タリン・マニュアルはエストニアのタリンにあるNATOのCCD COEが検討してきたサイバー戦についてのマニュアルで、長らく発表が待たれていた。

チャタム・ハウスに話を聞きに行ったら、「明日、タリン・マニュアルのローンチ・イベントがあるから来れば」と誘ってもらってびっくりした。そして、司会をするのが、2008年にトルコのアンカラとスイスのジュネーブのイベントで一緒だったパトリシア・ルイスだったのにも驚いた。彼女はめぐりめぐってチャタム・ハウスの安全保障研究のディレクターになっていたのだ。

当日、チャタム・ハウスに行くとイギリス政府のサイバーセキュリティ関係者や、マニュアル作りのプロジェクト・コーディネーターのエネケン・ティックも来ていた。エネケンには昨年7月にシンガポールで会っている。

タリン・マニュアルはケンブリッジ大学出版から本として発売される。会場でいち早く買うことができた。イベント自体は最初の30分しか出席できずに残念だったが、ちょっとうれしい。

マニュアルは95項目のルールとそれに対する論評で構成されている。第一ルールや第二ルールは日頃考えてきたことと重なるのでとても興味深い。読み込むのには時間がかかりそうだが、当面の最重要文献だ。

秋吉美都、土屋大洋、佐野貴子「日本におけるブロードバンド利用―知識と活用に関する格差の影響―

秋吉美都、土屋大洋、佐野貴子「日本におけるブロードバンド利用―知識と活用に関する格差の影響―」総務省情報通信政策研究所編『情報通信政策レビュー』第6号、2013年3月8日。

数年続けてきた共同研究の成果が出た。このペーパーは2011年のTPRCで発表したものを加筆・修正したバージョンでもある。このTPRCバージョンはもうすぐ英語の学術書にも収録される予定。この日本語論文は査読でそれなりに苦しんだけど、実り多い共同研究だった。

同じ『情報通信政策レビュー』第6号には、G-SECのグレゴリー・ディーエル君の「英国のサイバーセキュリティ戦略—脅威からリスクへの認識変化と組織的対応—」も収録された。めでたい。

SEACNケーブル

これも先日のこと、ある研究所の壁に貼られていた2001年の海底ケーブル地図を見ていたら、パラオの近くにSEACNという海底ケーブルが引かれている。そんな話は聞いたことがないし、現在の海底ケーブル地図には出ていない。

おかしいなと思ってググってみると、SEACN(South East Asia Cable Network)は、インドのDishnet DSLという会社が敷設しようとしていたが、パートナーのTyComという会社が投資資金を引き揚げてしまったために、プロジェクトが中止になったようだ。

Dishnet DSL abandons submarine cable project (Monday 9 June 2003)

2003年のニュースだが、2001年のITバブルがはじけた余波だったのだろうか。

Dishnet shelves $1.2bn undersea cable project

この記事を読むと、

Post 9/11, TyCom’s financials along with those of a host of other US companies came under the scrutiny of the US market regulator.

とある。9/11の影響か。

2001年3月のニュースを見ると、パラオをつなぐという話は書かれていない。やはり素通りの計画だったのだろうか。

DishnetDSL-TyCom route survey on

TyComという会社はよく分からないが、インドのTATAに2004年に買収されたようだ。

速水融「日本の資源、森を見失うことなかれ」

速水融「日本の資源、森を見失うことなかれ——林業についての近著に思うこと」『三田評論』2013年1月号、102〜105ページ。

先日、前任地がドイツだったという外交官と話す機会があった。「もはやドイツから学ぶことはないと思っていたけど、ドイツの林業のマネジメントはすばらしかった」と言っていた。

その話と符合する速水先生の林業解説。タイトルからして林業の本を書かれたのかと思ったがそうではなかった。他人の著作を紹介しながらの評論。

日本の森林資源は減っていないものの、活用もされていない。林業の活性化には山勘ではなく、現代的なマネジメントが必要。しかし、数十年単位の投資みたいな林業は、数代にわたって継承していかないといけない。

速水先生の専門は人口論。人口論と林業論は通じるところがあるそうだ。

そういえば、近い専門の同僚がドイツに留学していることも思い出した。

日本にとって森林は有利な資源。うまくマネジメントし続ければ再生可能。でも普通にしていては安い輸入木材に負けてしまう。

常々、一次産業のIT化が必要だと思って来た。農業へのITの利用は進んできている。農業情報学会なんてのもある。林業のIT利用はどんな学会で議論しているのだろう。

PTC’13

年度末で青息吐息。昨年は暇だったのに、今年はなぜかとても忙しい。年末から学生の卒論、修論、博論を読み続けながら、国内外で出張し、原稿を書き続けている。相変わらず会議も多い。予定が混乱してきていて、先日は政府との会合をすっぽかしてしまった。スケジュール帳には入っていたのだが、他のことに気をとられていたのと、キャンセルになっていたと勝手に思い込んでいたのとで、すっかり頭から抜けていた。別の会合はどう見ても間に合わない時間に設定していた。まずい。

そんな中で楽しかったのが、1月20日〜23日にホノルルで開かれたPTC(Pacific Telecommunications Council)。昨年も行って楽しかったのだが、なんだか日本のプレゼンスが小さいなあと残念に思っていた。

ところが、今年は急に日本のプレゼンスが大きくなっていてびっくりした。元総務省の坂巻政明さんが中心になって企画を練られたらしく、日本からは我らの村井純学部長や総務省情報通信政策研究所の仲矢徹さんらもプレナリーに登場した。

それと、キーノートでTubes: Behind the Scenes at the Internetの著者Andrew Blumが来ていたのが良かった。この本は12月にハーバードに行ったとき本屋で見つけていて、読みたいと思っていた。彼のキーノートで日本語版も出ると紹介されたのでその場で注文した。

こういう仕事、いいなあ。自分で書いてみたかった! 海底ケーブルのことも書いてあっておもしろい本。キーノートの後にたまたま彼を見つけたので挨拶して名刺をもらえた。ミーハーな気分だ。

今回のPTCでは自分もワークショップで報告。

Motohiro Tsuchiya, “International Politics of Submarine Cables,” presented at Research Workshop: Bridging the Digital Divide in the Pacific, Pacific Telecommunications Council, Honolulu, HI, United States, January 20, 2013.

PTCは通信事業者の会合で、アカデミックな会議ではない。しかし、アカデミックな研究者をもっと呼ぼうという声もあり、そうしたニーズに応えるワークショップやセッションもある。私としては業界の動向、特に海底ケーブルや人工衛星の最新動向がつかめるので、それだけで楽しい。

アカデミックなワークショップは例年あまり人が集まらないらしいが、今回は太平洋島嶼国がテーマということもあって、それなりに人が集まってくれた。なんと、10年ぐらい前にとてもお世話になっていた元FCCで今はシスコにいるロバート・ペッパーさんもフロアに来て鋭い質問をしてくれた。GLOCOM時代の資産だ。

東京での用事があって、PTC全部には出られなかったけど、PTCをバックアップしているPTC日本委員会の食事会にも参加させてもらって楽しかった。

今回のワークショップは慶應のメディアコムの菅谷実先生から声をかけていただいて実現した。先日の長崎のシンポジウムでも菅谷先生にはお世話になっている。この一連のプロジェクトの成果は、まもなく、菅谷実編著『太平洋島嶼地域における情報通信政策と国際協力』(慶應義塾大学出版会)として公刊される見通しだ。私はパラオのことを書いた。

ついでに、久保文明/高畑昭男/東京財団「現代アメリカ」プロジェクト編著『アジア回帰するアメリカ—外交安全保障政策の検証—』(NTT出版)という本ももうすぐ出る。こちらは相変わらずのサイバーセキュリティ。

どちらの本も、なかなかゲラを返さない人がいるらしく、年度内に出るかどうか微妙みたいだ。

夏頃までにはもう一冊共著本が出るはず。こちらではハワイにフォーカスした海底ケーブルの話を書いている。昨年後半苦しんで書いていたものが成果になるのはうれしい。

世界で懸念深めるサイバー戦争 日本も法整備を【訂正あり】

土屋大洋「世界で懸念深めるサイバー戦争 日本も法整備を」『WEDGE』2013年2月号、16〜18ページ。

1月19日に発売された『WEDGE』2013年2月号に私の論稿が掲載されています。その中でエストニアのタリンにあるCCD COEから12月にタリン・マニュアルと呼ばれる文書が出たと書いてありますが、正確にはまだ出ていませんでした。

12月にCCD COEのウェブサイトで公開されたのは、「フレームワーク・マニュアル」というもので、タリン・マニュアルとは厳密には異なるものです。

タリン・マニュアル自体は4月以降に公開・出版されるようです(すでにドラフトは公開されています)。

もともとタリン・マニュアルは2012年12月に公開されると聞いていたため、12月に公開されたフレームワーク・マニュアルがタリン・マニュアルだと思い込んでしまったことによるものです。

雑誌発売前に気づき、訂正しようとしましたが、すでに印刷に回ってしまっていました。編集部と協議の上、タリン・マニュアルの発行自体はこの論稿の結論に大きく影響を与える話題ではないため、このまま発行することにしました。

ここに訂正し、お詫び申し上げます。大変申し訳ありませんでした。

中国からのサイバー攻撃に備えるために

土屋大洋「中国からのサイバー攻撃に備えるために」『治安フォーラム』2013年2月号、37〜45ページ。

こちらもまた書かせていただきました。ありがとうございます。

読書・著者が語る『サイバー・テロ 日米vs.中国』

土屋大洋「読書・著者が語る『サイバー・テロ 日米vs.中国』」『公明』2013年2月号、77ページ。

また書かせていただきました。

Systematic Government Access to Private-Sector Data in Japan

Motohiro Tsuchiya, “Systematic Government Access to Private-Sector Data in Japan,” International Data Privacy Law, vol. 2, no. 4, November 2012, pp. 239-244.

すでにオンライン版は紹介済みだけど、紙版が出たので再掲。

日中紛争の主戦場はサイバー空間

土屋大洋「日中紛争の主戦場はサイバー空間——新しい国防組織の拡充は焦眉の急」『撃論』第8号、2012年12月、136〜143ページ。

求めに応じて書かせていただいたけど、相変わらず過激な見出しが躍っている『撃論』。

またソウルへ(11/21〜22)

なんと、この2ヵ月間で3回目のソウルへ。私にとっては新記録だ。でも今度は1泊2日。33時間ぐらいの滞在。

12月21日(金)の11時にソウルに到着すると、雪がずいぶん降っている。

今回は、SFCが提携している延世大学の先生からのご招待。ちょうど、慶應=延世=復旦(中国)の遠隔授業10周年シンポジウムも開かれていて、SFCからも同僚教員4名に加えて大学院生がぞろぞろと来ている。

私は復旦の先生や延世の先生と個別に協議をしていたので、シンポジウムにはフル参加できなかったが、たくさんの学生が参加し、議論も活発だったようで、良かった。

延世大学に来たのは2回目だが、今回はキャンパス内をうろうろあるく機会があり、その大きさに驚く。慶應の全キャンパスをくっつけてもこの大きさにはかなわないのではないか。一つ一つのビルも大きい。

延世には世界各国から留学生も集まっていて、日本の大学よりもグローバル化が進んでいるという気がする。延世の先生たちの英語はややブロークンだが、堂々と話していて気持ちがよい。学生たちの日本語はとてもきれいだ。

今回は延世のH先生といろいろと突っ込んだ意見交換ができて良かった。両大学の関係強化につなげていこう。

今回はおいしいものしか食べなかった。

長崎でのシンポジウム

見学ツアーの後、シンポジウム「長崎からつなぐ <過去・現在・未来> ―日本の電信電話事業の幕開けと現代におけるケーブル事業の展開―」に参加。開会挨拶は菅谷実先生(慶應義塾大学メディアコミュニケーション研究所教授)、総合司会は吉光正絵先生(長崎県立大学国際情報学部准教授)。

基調講演のブライアン・バークガフニ先生(長崎総合科学大学教授)がとてもおもしろかった。この先生、40年前にカナダから来日し、10年間お寺で修行していたそうだ。その後、独学で日本語を学び、長崎の外国人居留地を中心とする研究をされている。講演のジョークも、使われている資料もすばらしい。50分間、よどみのない日本語で講演された。

内容はそれほど海底ケーブルとは関係ないけれども、グラバー亭のトーマス・グラバー一家の話や、長崎の最初の電話架設の話など、とても興味深い。長崎のことをもっと知りたいなあという気にもなった。

バークガフニ先生のお話、国際交流の意味についても深く考えさせられた。ただ単に集まるだけでは国際交流にならない。目的を持って一緒に活動をしないとダメとのこと。本当にそうだと思う。

休憩の後のパネル・セッション。司会は菅谷先生。ツアーの解説もしてくださった岡本健一郎さん(長崎歴史文化博物館研究員)、河又貴洋先生(長崎県立大学国際情報学部准教授)、安田豊さん(株式会社KDDI研究所代表取締役会長)、それぞれおもしろい話だった。

焦ったのは、皆さんのお話で私の話すネタがだいぶなくなってしまったこと。他の皆さんのお話の最中に急遽、パワーポイントを作り変えた。重なる話はなるべく控えて、海底ケーブルのデジタル・デバイドやケーブルの物理的な保護について話をする。

最後に少し相互に議論したり、フロアとの対話をしたりする時間があって良かった。フロアからの最後のコメントが強烈で、おもしろかった。長崎は昔話だけしているだけじゃだめで、これからのことを考えないとということだった。閉会挨拶はKDDI総研の東条続紀社長。良い締めの言葉だった。年末は遠くの家族に電話しましょう。

シンポジウムが終わって、空港に急ぐ。飛行機には間に合う見込みだったが、空港で長崎名物トルコライスを夕食に食べたかったからだ。トルコライスの由来はよく分からないらしく、トルコのものではないだろうとのこと。内容も、ピラフとトンカツとスパゲティの盛り合わせというだけなんだけど、トルコライスというのをこの旅行中に初めて知ったので、試してみたかった。

空港2階のレストランに駆け込み、頼んで出てきたトルコライスはものすごいカロリーと思えるしろもの。

トンカツのせいでピラフは見えない。スープも付いている。空港価格だったけど、おなかいっぱいになって良かった。

今回、たくさん長崎の方々とお知り合いになれて良かった。SFCの卒業生2人にも会えた。活躍している様子でうれしい。長崎にまた海底ケーブルの調査その他で行きたい。実は来月も長崎には行くのだけど、市内には行けず、時間的余裕もなさそうなのが残念。

長崎海底ケーブル資料見学

シンポジウムに参加するため、長崎に行って来た。今回はKDDI総研さんが全面的にサポートしてくださり、とても良かった。

なんと言っても、前回は外から眺めるだけだった小ヶ倉の陸揚庫の中を見せてもらえたこと。

中身は空っぽなんだけど、広さ/狭さを体感できたのがうれしい。

案内してくださった岡本健一郎さん(長崎歴史文化博物館研究員)によると、場所はもともと千本松といわれた半島の中にあったが、港湾整備のために女神大橋近くにいったん移され、その後に今の場所に移ったので、正確ではないとのこと。

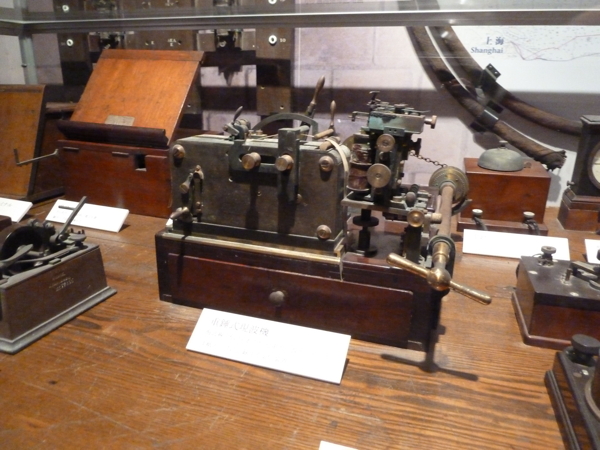

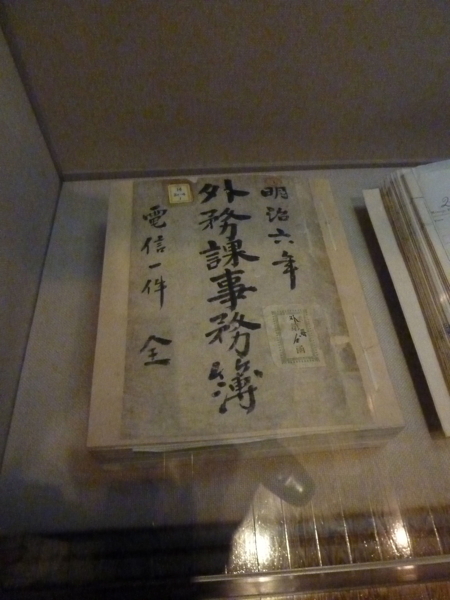

中にあったものは、先日訪問した栃木県小山の国際通信史料館と長崎歴史文化博物館に分けて保存されている。長崎歴史文化博物館には、机や通信機、電信文の記録などが展示されている。

この博物館は今回初めて訪問した。時間がなくて全体は見られなかったが、今度是非全部を見たい。昼食を博物館の中にある銀嶺というレストランでいただいた。ここはもともと市内でも有名だったレストランだそうだ。トルコライスを是非いただきたかったが、シンポジウム参加者用のメニューが決まっていたので残念だった。