日曜日に長崎でシンポジウムに出ます。他の方々の話がとても楽しみ。

http://www.jotsugakkai.or.jp/operation/nagasaki-symposium.html

主 催:長崎歴史文化博物館

共 催:情報通信学会/社会情報学会(SSI)九州・沖縄支部/公益事業学会九州部会

協 賛:KDDIグループ

日 時:平成24年12月16日(日)13:30〜16:50

場 所:長崎県歴史文化博物館ホール(〒850-0007 長崎市立山1丁目1番1号)

プログラム:

12:30 開場・受付開始

13:30-13:35 開会挨拶 菅谷実(情報通信学会会長・慶応義塾大学教授)

13:35-14:25 基調講演 ブライアン・バークガフニ(長崎総合科学大学教授)「情報交流地としての長崎〜過去から現在へ」

14:25-14:40 休憩

14:40-16:40 パネル・ディスカッション

テーマ:「海底ケーブルは何をどのようにつないだのか?!」

コーディネータ:菅谷実(慶應義塾大学メディアコミュニケーション研究所教授)

パネリスト:

「近代化の魁・長崎〜電信電話事業の幕開け」

岡本健一郎(長崎歴史文化博物館研究員)

「電信電話事業から見た日本の近代化における世界認識」

河又貴洋(長崎県立大学国際情報学部准教授)

「海底ケーブルの現状と将来展望」

安田豊(株式会社KDDI研究所代表取締役会長)

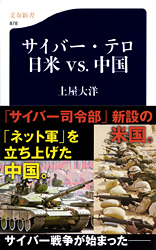

「海底ケーブルの国際政治学」

土屋大洋(慶應義塾大学大学院政策メディア・研究科教授)

16:40-16:50 閉会挨拶 大堀哲(長崎歴史文化博物館館長)

総合司会:吉光正絵(長崎県立大学国際情報学部准教授)

(敬称略)

概要:近代化の魁(さきがけ)となった長崎。その一つに電信電話事業の発祥の地としての長崎の存在がある。幕末の国際情勢動乱期に、長崎に持ち込まれた電信電話技術は、国際と国内を結ぶ交易都市としての長崎のみならず、国際情報流通ポイントとして長崎の戦略拠点的役割を高めることともなった。

本シンポジウムでは、近代化という社会改革の胎動期にあった長崎の遺産を手掛かりに、その後の近代・現代化を推進することになる情報通信技術の役割と機能拡大に伴う、歴史、政治、経済、技術の観点からとらえた「世界認識」の視点を探究しようとするものである。そして、今日のグローバル化の進展の中での世界情勢と情報メディア環境の動態に照射しうる視座を得るための議論の場を提供する。

参加費:無料

参加申込:下記にメールアドレス宛に、件名を「シンポジウム参加申込」とし、お名前、所属、連絡先を明記の上、お申込みください。

申込先:3bu@kddi.com

問合せ先:KDDI総研 3bu@kddi.com 電話:03-6678-6179