NYのローカル・ニュースで取り上げていたKappa Mikey(カッパ・マイキー)。どうやら日本アニメのパロディらしい。ポケモンもどきみたいなのも出ている。キャスターが苦笑していた。おもしろいのだろうか。

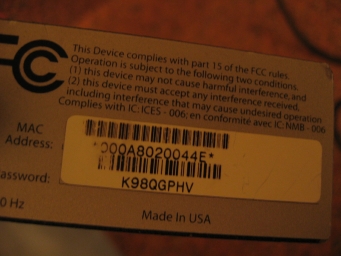

電力線だ!

ニューヨークにやってきた。ホテルでチェックインしたとき、ブロードバンドがあるよと言っていたのに部屋には何もない。おかしいなと思ってフロントで聞くと、「10分ぐらい待ってて。部屋に持っていくから」という。DSLのモデムでも持ってくるのかと思ったら、持ってきたのは電力線(パワーライン)ブロードバンドのモデムだった。確か2002年にワシントンDC近郊でテストが始まっていて、あまり普及していないと聞いていたけどこんなところで出会うとは。

モデムを電気のコンセントとつなぎ、モデムとパソコンをイーサーケーブルでつなぐだけ。DHCPであっさりネットにつながった。スピードも悪くない。モデムを持ってきてくれた人によると部屋の中のどのコンセントでもいいらしい。もちろん、裏でいろいろ設定が必要なんだろうけど、これは手軽でいい。

【追記】

この会社のデバイス。

他の電波と干渉するというのが日本で問題になっているが、アメリカではFCCのパート15ルールが適用されているらしい。

確定申告何とかならんかなあ

ブログで悪口や愚痴を書くのはどうかと思うのだけど、「私は頭が悪いなあ」と毎年屈辱感を与えてくれるのが確定申告。意味不明の言葉と理解不能な計算式に腹が立つ。書類を整えたり、計算したりでえらく時間がかかる。以前kk氏はフォームにしたがって計算するだけだよと言っていたけど、どうも私はそうできない。税金払いたくないわけではないので、もっと簡単にならんのかなと思う。税理士雇うほど稼いでもいない(粉飾できる人っていうのは頭がいいのだろうか。やっぱり面倒なんだろうか)。

たいていこういう時は、「アメリカでは……」なんて話をするのが筋なのだろうけど、アメリカで確定申告やったときはもっとひどかった。アメリカではSSN(社会保険番号)持っている人は全員確定申告をしなくてはいけないらしい。会社が天引きして代行してくれるわけではないから自分で全部やる。だから税金に対する意識が高いという説もある。しかし、確定申告のフォームの内容がまったく理解できなかった。仕方がないので、ウェブで誰かが「こう書けばいい」と解説しているのを信じて写して書いた。「日米租税条約の何条で免除されているので何とかかんとか」とか書くのだけど、あれで正しかったのか今もって自信がない。

日本でも電子申告ができるようになりつつあるけど、源泉徴収票などの紙書類を電子的にやりとりできないと意味がない。無税国家にせよとは言わないし、きちんと払うので、もっとフレンドリーにして欲しいなあ。私の場合は原稿料なんかがあるので確定申告しているのだが、株取引やる人が増えると確定申告する人が増えるはず。フレンドリーにしたほうが政府にも国民にもプラスだと思うのだけどなあ。

Japanese Telecommunications

Ruth Taplin and Masako Wakui, ed., Japanese Telecommunications: Market and Policy in Transition, London: Routledge, 2006.

第8章で「Ill-deined National Interest: The Difficult Role of the Japanese Negotiator in the Access Charge Negotiations with the United States」を担当。

もうダメになったとかと思ったらついに出版された。英語の本は初めてだ。和久井先生はじめ皆さんに感謝。校正も何もなかったので(英語の本はそんなものなのだろうか?)、はたしてまともな英語になっているのかが不安だ。読み返すのが怖い。

他の著者は、浅井澄子、依田高典、Jeffrey L. Funk、Ruth Taplin、鬼木甫、和久井理子、鈴木賢志の各氏。しかし、高いなあ……、15000円を超えるのではないだろうか。

【追記】

和久井先生からメールをいただきました。値段の件も、校正の件も、大変な努力をしてくださっていたのでした。大変申し訳ないです。校正については私の知らないところで編者と出版社の間で激しいやりとりがあったそうです(ということは私の拙い英語は大幅改善しているはずだとほっとしました)。別の先生が英語の単著を出したときにも相当なやりとりがあったと聞きました。簡単なことではないのですね。うかつなことを書いてしまいました。すみません(念のため言うと、和久井先生はとてもやさしい先生です)。

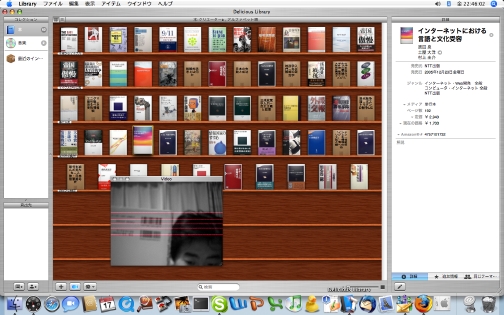

Delicious Library

同僚の内藤さんから教えてもらった「Delicious Library」を使うためにiSightを買った。今までiSightに興味はなかったけど、このソフトウェアはおもしろい。

このソフトウェアからiSightのカメラを起動すると、横に線が走っている。ここに本やCDのバーコードをかざすと、それを認識し、アマゾンから詳しいデータを自動でダウンロード、それをライブラリにしてくれるというわけだ。ソフトウェアは英語だけど、日本語の本にも対応している。

スキャンにはコツがいるけど、慣れれば速くできるようになりそうだ。これで蔵書整理がはかどるかもしれない。貸し出しにも対応しているところがにくい。

さらには、ライブラリを共有することもできる。テキストファイルで吐き出して、それを自分のDelicious Libraryで読み込めばいい。画像はソフトウェアが自動でダウンロードしてくる。ちなみに今日私がためたライブラリはこのテキストファイルに入っている。他人と蔵書情報の共有ができるというのはiPodのプレイリストの共有みたいだ。

今のところはマックだけみたいだが、SFCのCNSも来年あたりからインテルマックが入るらしいから、広く使われるようになるかもしれない。

政策の創造的エミュレーション

「政策の創造的エミュレーション」@Hotwired

シンガポールの奇跡

田中恭子『シンガポールの奇跡—お雇い教師の見た国づくり—』中公新書、1984年。

たまたま古本屋で見つけた本を出張中に読む。著者は、1973年にシンガポール大学文学部助教授になった(現在は南山大学総合政策学部のようだ)。現在のシンガポール「国立」大学は、当時のシンガポール大学と南洋(ナンヤン)大学が統合されてできた。南洋大学あったところには現在は南洋工科大学がある。70年代のシンガポール大学はイギリス統治を受け継いだ英語で教える大学、それに対し後発の南洋大学は華語で教える大学として作られたそうだ。しかし、英語が話せないと良い職に就けないという問題が顕著になり、リー・クアン・ユーが介入して両大学は統合されたという。

今回、シンガポール国立大学に行ったり、南洋工科大学の先生に会ったりしたが、そんな歴史があるとは知らなかった。この本の中でイギリス流の教育が大学に残っていると書いてあるが、それがまだ残っているらしく、授業は1時間半の講義と30分の演習がセットになって、2時間もやるそうだ。

この本には中国語(華語)を話せない中国系シンガポール人の話が随所に出てくる。先祖が同じでもずいぶんとライフ・スタイルは変わってしまうものだということを考えさせられる。国の政策が大きな役割を果たした例としてシンガポールは位置づけられる。

世界で一番ブロガーが多い国は?

イランなのだそうだ。シンガポールの研究者に教えてもらったが、本当かな。現実世界での身分制が厳しいところで流行りつつあるという。インドでも現実世界ではカーストがうるさいが、ネットでは自由に議論ができるところが受けているらしい。

昔のサイバースペース論の焼き直しみたいな感じがするが、それだけインターネットが広がりつつあるということなのだろう。

シンガポールではSNSがまったく流行していないらしい。これもなぜなのかよく分からない。存在すら知らないみたいだ。

シンガポール

同僚のKさんと一緒にシンガポールに来ている。遊びではないのだけど、楽しい部分だけ報告。しかし、ホテルにブロードバンドが、下りはそこそこのスピードだが、上りが遅いので、小さな写真を少しだけ。

朝ご飯はホテルの近くのモールで食べた焼きそば。上に乗っている湯葉の味がしない。

昼ご飯は後輩のNさん(こちらで数か月の調査中)が連れて行ってくれたチャイナ・タウン近くの屋台でチキン・ライス。残念ながら文東記と並んでおいしいという店は大人気で売り切れ、昼過ぎに行ったらすでに閉店していた。残念。写真は別の店のチキン・ライスだが、おいしかった。店によって少しずつ味が違う。

いろいろ見て歩くうちに見つけた店のショーウインドー。やっぱりこういうのが人気か!

IT関連のショップがぎっちり詰まったビル。品揃えは豊富で素晴らしい。マックもある。しかし、安くないので、何も買わない。

夕飯はOさんがメールで教えてくれたRendezvous Restaurantでカレーなど。豪華なレストランではないけど、とてもうまかった。Oさん、ありがとう。

シンガポールは来るたびにいいところだなと思う。東京の24番目の区だといわれるのも納得する。街を歩いているとしょっちゅう日本語が聞こえてくるが、だいぶ日本人は溶け込んでいる。私も普通にしているとお店で中国語で話しかけられる。

S. Jayakumar, “People, Principles, Policies: Why Singapore Succeeds,” The Straits Times, February 13, 2006, p. 21.

この新聞記事によると、シンガポールの成功は、原理、政策、人材ということになる。シンガポールは国土が小さいことが弱みだと考えられてきたが、国家よりも都市が重要だという視点に立てば、まちがいなく成功例の一つだ。

毒が回るインターネット

Barton Gellman, Dafna Linzer and Carol D. Leonnig, “Surveillance Net Yields Few Suspects: NSA’s Hunt for Terrorists Scrutinizes Thousands of Americans, but Most Are Later Cleared,” Washington Post, February 5, 2006; A01.

日本の新聞でも引用されていたが、ワシントン・ポストが報じたところによれば、昨年末に発覚したブッシュ政権の令状無し傍受の対象になった人は5000人にもなる可能性がある。当初の報道では3000人という数字が出ていたが、とにかく多い。そのほとんどがテロとは無関係だという。

この記事はさまざまな専門家に取材していておもしろい。法律が求めている「probable cause(相当な根拠)」がなければ傍受できないとすると、ほとんど使えなくなる可能性は高くなるが、それにしても5000人を傍受無しでやっているというのは尋常ではない。ブッシュ大統領は記者会見で「30件」と言っていたから、「5000人」という数字のインパクトとは大きくかけ離れている。

この記事がもう一つ面白いのは、ネットワーク分析で使う「degrees of separation」を使っていること。つまり、ケビン・ベーコン・ゲームをテロ分析に援用していることだ。

電子メールの傍受がどう行われているか、少し説明されている点も面白い。

ところで、下記は頼まれて書いた原稿だが、前にもほとんど同じことを書いていた(情けない)ので自分でボツにした。若干付け足されている情報もあるからここに載せておこう。

「毒が回るインターネット——ブッシュ政権の通信傍受と民主主義」

土屋大洋

米国でキング牧師を記念する休日となる1月16日、アル・ゴア前副大統領が演説を行った。ブッシュ政権による令状無しの通信傍受は、行政権の拡大を意味しており、立法、司法、行政の三権のバランスを目指した米国憲法の精神が深刻な危機に陥っていると指摘した。2005年12月、ニューヨーク・タイムズ紙の報道を受けて、ブッシュ大統領は、法律で求められている令状を得ることなく、30件以上の電話や電子メールの傍受を行わせていたと認めた。キング牧師は政府によって通信を日常的に傍受されていたという。この日に合わせてゴア前副大統領はブッシュ大統領を非難したことになる。

対米同時多発テロ(9.11)の直後から、ポスト冷戦の時代に死に体になっていたインテリジェンス・コミュニティ(情報機関)が再び活発になる様子を見るにつけ、いずれこうしたことが明るみになるだろうと考えていた。そもそも外国人を対象とした令状付きの通信傍受は日常的に行われている。それが米国市民を対象として令状無しで行われるようになるのにそれほど時間はいらなかったのだろう。

そもそもインターネットは性善説に立って作られている。プライバシーを守るようには作られていない。電子メールは丸裸のままさまざまなサーバーをすり抜けていく。ウェブ・ページは、普通のユーザーが想定している以上にたくさんの情報を収集している。クッキーやIPアドレスが収集されていることはよく知られているが、さらに、どのOSを使っているか、パソコンの解像度はどれくらいか、どのブラウザーを使っているか、どんな検索語を使ってそのページにたどり着いたかということまでウェブの管理者は把握することができる。

米国の通信事業者は法律によってインテリジェンス・コミュニティに協力することが義務づけられ、協力している事実を公表することは許されていない。公表を認めないことで通信事業者を守っていることになるが、ユーザーはそうした事実を知らされないまま、情報が収集されていることになる。

テロが脅威であることはいうまでもない。しかし、テロは通常の政治制度の中で意見を聞いてもらえない人たちが最終的にとる手段である。テロという行為が許せない行為であることに異論はないが、彼らが本当は何を求めていて、それがなぜ実現されないのか、なぜさまざまな人の意見をすりあわせていく政治制度としての民主主義が機能しないのかを考えることは重要だろう。ゴア前副大統領がいうように米国の民主主義が壊れていっているのなら、アルカイダのねらい通りということだろう。

日本の内閣情報調査室の室長だった大森義夫氏は、インテリジェンスとは毒だと論じている。一匙の毒は薬として効くこともある。しかし、毒が全身に回り、麻痺してしまえばもはや健康体とはいえない。テロを予測し、防止するためにインテリジェンス・コミュニティの役割は不可欠だ。日本について言えば、もっと拡充してもいいはずだと私は考えている。しかし、それをコントロールする目と制度が備わっていなければやめたほうがいいだろう。

米国のインテリジェンス・コミュニティがインターネットを傍受しようと、日本に住むわれわれには関係がないと思うかもしれない。確かにそうだ。しかし、インターネットはグローバルなメディアであり、米国よりももっと、ネット通信傍受を活用したいと考えている政府が世界にはたくさんある。それがインターネットのデフォルトになってしまったとき、日本だけが無縁でいられるかどうか分からない。アジアの一部の政府が日本のネット・トラフィックを傍受しつづけるということも、できなくはないだろう。

性善説に立って作られていたインターネットには深刻な問題がある。インターネットにおける自由を本当に欲するなら、何もしないのではなく、何かをしなくてはならない。PGPという個人用暗号ソフトウェアを開発したフィル・ジマーマンにインタビューした際、「なぜ日本の憲法に、(米国憲法で明記されていない)通信の秘密が書き込まれたのか考えた方がいい」といわれた。通信の秘密と言論の自由は、民主主義にとって不可欠の要素だ。これがなくなったとき、eデモクラシーの神話は崩壊してしまうのではないだろうか。

本当にユビキタスな情報社会へ向けて

日経デジタルコアのネット時評に掲載。

真鶴で合宿

真鶴で2泊3日の研究会(ゼミ)合宿をしてきた。真鶴の港が見下ろせる旅館。3日間、畳の生活だと実に腰が痛くなる。ネット接続も不可。PHS接続でスパムメールの語源となったモンティ・パイソンのビデオをダウンロードしようとしたが無理だった。ブロードバンドのありがたさを実感。10年前はネット接続といえば夜11時から朝8時だったよなあと。

<embed style=”width:400px; height:326px;” id=”VideoPlayback” align=”middle” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?videoUrl=http%3A%2F%2Fvp.video.google.com%2Fvideodownload%3Fversion%3D0%26secureurl%3DjwAAAKS0_gaikqAUse2JsO3YsO05LJr469E1C4AeBKkRxI7pBWi3moaG93pCJID0pkx7PEaaXqr9Cus4Xx3RCXliNxy_DKEt-mpqPkGjAz7ZZOMuynzku-lBryvSmjYTZJ2IdMYqS_MIICMpVTUatZKMKbsgnE_ZfQd_NgL218ajPziLSa7woNbwe_jYqr4pt-XhaQ%26sigh%3DOEdn_iaLknyUEr93gmvJ19hJFAc%26begin%3D0%26len%3D203536%26docid%3D5627694446211716271&thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fvideo.google.com%2FThumbnailServer%3Fcontentid%3De74c22560d8052d1%26second%3D5%26itag%3Dw320%26urlcreated%3D1139309482%26sigh%3Dl3MyAWG04_R1WgZh-UVlMYidH4E&playerId=5627694446211716271&playerMode=embedded” allowScriptAccess=”sameDomain” quality=”best” bgcolor=”#ffffff” scale=”noScale” wmode=”window” salign=”TL” > </embed>

7人が無事に卒論を書き終えた。にぎやかな7人がいなくなると寂しくなる。最後にみんなでタッチフットを体験。普段元気のない連中も楽しそうに走り回って大声を出しているのが印象的だった。スポーツはいいもんだね。

今日はこれから日帰りで浜松に取材。そういうわけでメールの返事が遅れ気味。ごめんなさい。

ついにやった

大学の教員をやっていて一番いやな季節がまたやってきた。採点だ。何の因果で学生の格付けをやらなくてはいけないのかと嫌になる。そもそも履修者全員が素晴らしい答案やレポートを出してくれれば文句はないのだが、そうでもないのがたくさん出てくると、「おまえの教え方が下手くそだ」と言われている気がする。もっともだ。

それでも締め切りまでに採点はやらなくてはいけないので、ここ数日必死にやっているのだが、ついに昨晩、出席するはずの研究会のことを完全に忘れてしまった。気づいたのは今日の午後。まっずいなあ。すみません。居眠りしていたわけではないので許してください。

全然関係ないけど、気分転換に読んだニュース記事で、「いわゆる『ショベルカー攻撃』のほうが実際に起きる可能性は高く、『コード・レッド』をはじめとする、これまでに起きたいかなるサイバー攻撃よりもその地域に与える影響は大きいはずだ」という話には笑った。全くその通り。サイバー攻撃だといっても、物理インフラを攻撃できるのならそれが一番手っとり早い。

京都でうどんすき

また京都に行ってきた。今回は日帰り。天気予報では午後から雪になるという話だったので、東京に戻れなくなるのではないかと思っていたけど、無事に帰ってきた。行きの新幹線で見た富士山に雪がかぶっている。今年は富士山の雪が少ないと新聞で読んだが、少ないのだろうか。

東山のほうにあるスタンフォード日本センターで夕方まで研究会。主査の林敏彦先生は、東京で開かれた話題の竹中総務相の懇談会に出席してから駆けつける。

研究会終了後、近くの権太呂で懇親会。

名物のうどんすきをいただく。

竹中懇談会やIP懇談会の裏話もうかがっておもしろかった。

RFID埋め込み

RFID埋め込み(画像にリンク)

暗号研究で知られるBruce Schneierが「Sounds right to me.」とコメントしている。いらないよ〜。しかし、こういうアメリカ人はいるかもしれないな。

ネットワークの中立性

昨日の昼と夜とそれぞれ別の研究会でネットワークの中立性のことが話題になった。「インターネットはベスト・エフォートでバケツ・リレーしています」というのがこれまでインターネットの美しい説明だった。しかし、バケツ・リレーしている人が意地悪で、バケツの中身を見ながら差別し始めたらどうなるのだろう。「おまえが汲んできた水は気に入らないから後回し」という具合だ。

他のISPから流れてきたトラフィックを後回しにしたり、特定のサービスのトラフィックを止めてしまったりすることもできなくはないし、アメリカでは訴訟も起き始めているそうだ。アメリカの事情は日経デジタルコアで谷脇氏が解説してくれている。

しかし、日本の法令ではそれを止めるのは難しいようだ。「うちのサービスはベスト・エフォートです」と書いてあるのだから、サービスが遅延しても文句をつけにくい。サービスを止めてしまったら自明だが、トラフィックを遅らせるぐらいなら外部からは検証しにくい。

夜の研究会に参加されていたNさんは、なぜアメリカでこの問題が議論されているのかという文脈が気になると話されていた。確かにそうだ。現実にたくさんあるから議論されているということなのだろうか。

こんなことを議論していたら、近くで騒ぎが起きていることに気づかなかった。帰りがけに六本木ヒルズの前を通ると、報道陣がたむろしていた。

正月

おととい、新年会の道すがら、浅草寺でお参り。トシノスケさんの酔っぱらいぶりが楽しかった。

昨日は歌舞伎座で坂田藤十郎の襲名披露公演を見る。歌舞伎に詳しいわけではないが、イヤホンガイド聞きながら観るとよく分かる。小泉首相が観劇した際にもイヤホンガイドを使っていたそうだ。「夕霧名残の正月」で悪役をやった吉右衛門や「曽根崎心中」で悪役をやった橋之助が素人には印象に残った。この写真を撮っていたら目の前に立命館大学のO先生が立っていてびっくりした。

それにしても坂田藤十郎を襲名したのは二百数十年ぶりとのことだけど、なぜそれまで誰も継がなかったのだろう。

帰りに松坂屋で「古九谷浪漫 華麗なる吉田屋展」を見る。吉田屋というのは知らなかったけど、古九谷を一時的に復興させたらしい。私のお気に入りは、「海老図平鉢」だ(実際はもう少し明るい色に見えた)。古九谷はそもそも誰が注文して作られたのかよく分からないらしい。吉田屋は技術を取り戻したのに、復興させた伝右衛門が死んでしまうとマネージメントができなくなり、7年で廃窯になってしまった。現代にも通用する話だ。技術だけじゃダメ。マネージメントも重要。

もうすぐ正月休みも終わり。今年は比較的ゆっくりできて良かった。一年通してこれぐらい余裕があるといいのに。

世界はフラットか、ギザギザか

「世界はフラットか、ギザギザか:都市と人の視点から日本のIT政策の見直しを」富士通総研『Economic Review』第10巻1号、2006年1月。

いただきもの:コンピュータが計算機と呼ばれた時代

今年一年

卒論のドラフトが全員出てきた。ちょっと遅刻はあったけどまずは順調。

自分の原稿もここ数日でだいぶ進んだ。これで年明けにMさんと顔を合わせることができそうだ。

といっている間に大晦日になっていた。今年はどういう年だったかというと、前半は比較的のんびりしていた気がする。3月に初めて上海に行った。4月にもう一度上海に行って転んで捻挫をしたのがけっこう響いた。夏休みは研究会合宿をして、呉で潜水艦に乗っただけで終わった気がする。その後、世界一周をして帰ってきて、立命館大学で授業をしている頃から目が回るほど忙しくなり、秋学期の授業は実にきつかった。会議と合宿もやたらと多かった。毎週のように続いたイベントが終わってほっとしたら12月になっていた。達成感がやや薄い。右のカテゴリーの「著作」をクリックしてみると、コラムとか共著で書いているものばかり。まじめな論文がない(書いているのに闇に葬り去られる)。まずい。

来年はゆとりをもって、じっくりと行きたいが、そうもいかないか。2月、3月、5月に海外出張の予定あり。やはり時間との戦いか。

皆様、お世話になりました。前にも書きましたが、喪中なので年賀状書いてません。すみません。