10月に大阪で開かれたシンポジウムの続編が東京で開かれる。

(私も本当に出るのか? 自分で心配だ。)

サントリー文化財団「社会と思想に関する特別研究助成」成果発表

The Symposium “Continuity and Change in America”

シンポジウム「変わるアメリカ、変わらぬアメリカ―大統領選挙後のアメリカ―」

12月5日(金) 午後1時〜5時30分

慶應義塾大学三田キャンパス「北館ホール」

拝 啓

秋冷の候、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「文明論としてのアメリカ研究会」では、2006年から2008年にかけて、これまでのアメリカン・スタディーズの枠を超えて、歴史、文化、宗教、憲法、政治、経済、安全保障など各方面から、改めてアメリカという文明について考え、議論し、思索してまいりました。

この度、本研究会の成果発表として、「変わるアメリカ、変わらぬアメリカ」をテーマに、10月に大阪で、12月には東京でシンポジウムを開催する運びとなりました。日本にとってアメリカとは何か。世界にとってアメリカとは何か。そして、将来100年のスパンで見た場合、我々にとってアメリカはどういう意味を持つのか。本シンポジウムで、今後の日米関係の発展に資する、思想的・学問的・実務的な知的インフラを構築したいと考えております。

つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、大統領選挙後のアメリカと日米関係を考える東京でのシンポジウムに、何卒ご出席を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

2008年11月

文明論としてのアメリカ研究会

代表 阿川尚之

財団法人サントリー文化財団

理事長 佐治信忠

主催:文明論としてのアメリカ研究会

共催:慶應義塾大学(慶應義塾創立150年記念)

国立大学法人大阪大学(21世紀懐徳堂)

財団法人サントリー文化財団

後援:読売新聞社、中央公論新社

協賛:サントリー株式会社

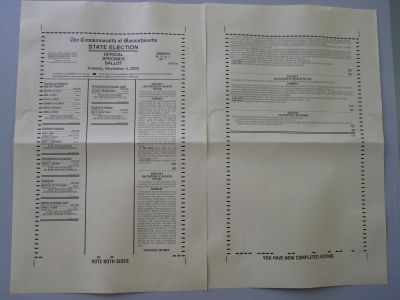

*日時:2008年12月5日(金) 午後1時〜5時30分

*場所:慶應義塾大学三田キャンパス「北館ホール」

〒108-8345 東京都港区三田2-15-45(TEL:03-3453-4511)

*基調講演:午後1時〜

リチャード・アーミテージ氏(アーミテージ・インターナショナル代表、元アメリカ国務副長官)「U.S.’s Role in the World」(世界における米国の役割) -同時通訳付-

北岡伸一氏(東京大学教授、元特命全権大使・日本政府国連代表部次席代表)「アメリカと国連と日本」

*研究会趣旨説明:午後2時45分〜

文明論としてのアメリカ研究会代表 阿川尚之氏(慶應義塾大学教授)

*休憩:午後3時〜

*パネルディスカッション:午後3時20分

土屋大洋氏(慶應義塾大学准教授)

沼波 正氏(日本銀行国際局長)

待鳥聡史氏(京都大学教授)

簑原俊洋氏(神戸大学教授)

コーディネーター:阿川尚之氏(慶應義塾大学教授、文明論としてのアメリカ研究会代表)

*参加方法

お手数ですが、申し込み用紙にご記入のうえ、11月末日までに、FAXにてご返送ください。参加費は無料です。

*ご同伴者の参加について

ご同伴者の参加も歓迎いたします。特に、アメリカ及び日米関係をご研究の方、あるいはこれらにご関心をお持ちの方に多数ご参加いただきたく、お知り合いの皆様に広くご紹介いただければ幸いです。

*お問合せ

〒530-8204 大阪市北区堂島2-1-5 財団法人サントリー文化財団 / 担当:小島

TEL :06-6342-6221 / FAX:06-6342-6220 / E-MAIL:sfnd at suntory-foundation.or.jp(atを@に変えて送信してください。)

プロフィール

リーチャード・リー・アーミテージ氏(アーミテージ・インターナショナル代表、元国務副長官)

Richard Lee Armitage

1945年生まれ。アナポリス海軍兵学校卒業後、ベトナム戦争に従軍。その後、国防総省情報局員、レーガン政権の国防次官補代理、ジョージ・ブッシュ政権下の2001年〜2005年、国務副長官を務める。国防戦略の専門家、共和党穏健派の重鎮、知日派・アジア通として知られる。

北岡 伸一氏(東京大学大学院法学政治学研究科教授、元日本政府国連代表部次席代表)

Kitaoka Shinichi

1948年生まれ。立教大学法学部教授を経て現職。専門は日本政治外交史。2004年〜2006年、特命全権大使としてニューヨークに赴任、日本政府国連代表部次席代表を務める。『清沢洌』(サントリー学芸賞)、『日米関係のリアリズム』(読売論壇賞)、『自民党』(吉野作造賞)など、著書多数。

土屋 大洋氏(慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科准教授兼総合政策学部准教授)

Tsuchiya Motohiro

1970年生まれ。国際大学グローバル・コミュニケーション・センター助教授を経て現職。現在、在外研究のため、マサチューセッツ工科大学客員研究員。専門は、国際政治学、情報社会論。著書に、『ネット・ポリティックス』(テレコム社会科学賞)、『情報による安全保障』など。

沼波 正氏(日本銀行国際局長)

Nunami Tadashi

1953年生まれ。日本銀行入行後、ブルッキングス研究所客員研究員、日本銀行ワシントン事務所長、那覇支店長、金融市場局審議役(決済・市場整備担当)、米州統括役ニューヨーク事務所長などを歴任し、2008年6月に国際局長に就任。著書に『私が見た沖縄経済』がある。

待鳥 聡史氏(京都大学大学院法学研究科教授)

Machidori Satoshi

1971年生まれ。大阪大学大学院法学研究科助教授、京都大学大学院法学研究科助教授を経て現職。専門は、比較政治・アメリカ政治。著書に『財政再建と民主主義』(アメリカ学会清水博賞)、『日本の地方政治』(共著)、『比較政治制度論』(共著)がある。

簑原 俊洋氏(神戸大学大学院法学研究科教授)

Minohara Toshihiro

1971年アメリカ生まれ。ユニオン・バンク勤務後、神戸大学大学院法学研究科に入学。神戸大学法学部助教授を経て現職。専門は日米関係史。著書に、『排日移民法と日米関係』(アメリカ学会清水博賞)、『カリフォルニア州の排日運動と日米関係』がある。

阿川 尚之氏(慶應義塾大学総合政策学部教授、文明論としてのアメリカ研究会代表)

Agawa Naoyuki

1951年生まれ。ソニー株式会社、米国及び日本での弁護士事務所勤務などを経て現職。専門は米国憲法史、日米関係史。2002年〜2005年、在アメリカ日本大使館の広報文化担当公使を務めた。『海の友情』、『憲法で読むアメリカ史』(吉野作造賞受賞)など著書多数。