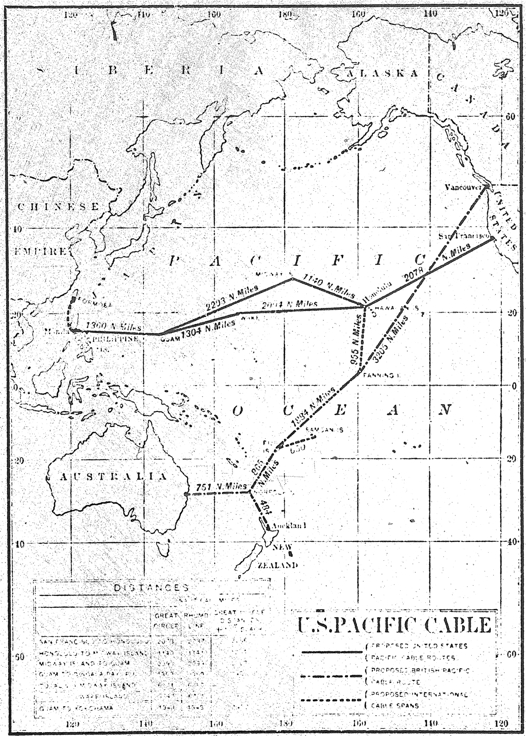

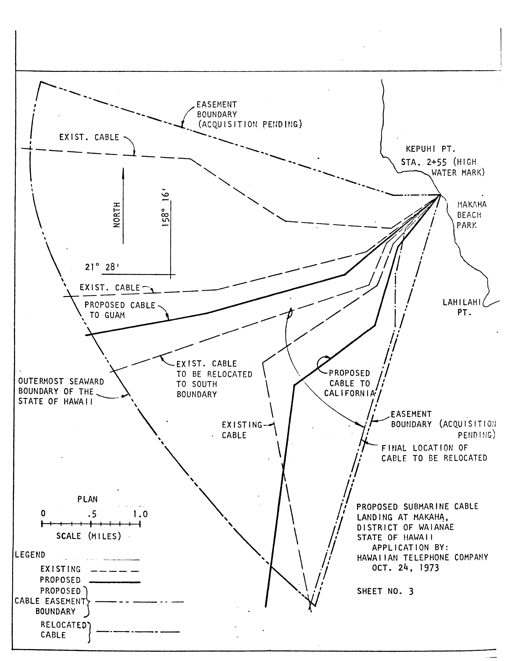

まずは、ホノルルから一番近い「カヘ(Kahe)」の陸揚げ局へ。ここにはサザンクロス(Southern Cross)という海底ケーブルが来ている。

場所はカヘ・ポイント・ビーチ・パークという公園になっているのだが、海水浴には適していない。道路から廃線になっている鉄道の線路を横切ると公園の駐車場になっている。駐車場にはそれなりに車が止まっていて、みんなダイビングの準備をしている。

ビーチ・パークといいながら、ここには砂浜はない。駐車場の向こうは草地になっていて、その向こうは断崖絶壁である。どう見ても崩れかかっている。あちこちに危険だから近づくなという看板が立ててあり、おまけに亡くなった人の十字架まで立っている。

ダイビングに行く人たちはやや北側の防波堤のようなところまで行ってから水に入るらしく、プカプカ浮いている人たちが見える。波はけっこう荒く、初心者向きには見えない。

さらに気になるのは駐車場に散らばるガラス片である。少なくとも二カ所ある。これはどうやら車上荒らしの後ではないか。ダイビングに行ってしまうと、長時間戻ってこないのは明らかだ。その隙にガチャンと車の窓を割られて貴重品を盗まれるのだろう。海の中にまで財布を持っていく人はいないだろう。

先に訪問しているHide Fukuharaさんは海底ケーブルの痕跡が見つけられなかったという。

http://fhide.wordpress.com/2011/09/08/%E3%83%8F%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%81%AE%E6%B5%B7%E5%BA%95%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E9%99%B8%E6%8F%9A%E3%81%92%E5%B1%80/

確かに、それらしきものは見当たらない。あたりを見渡して目に付くのは火力発電所だ。陸揚げ局らしきものは見当たらない。マンホールも見当たらない。無論、ケーブルそのものも見えない。うろうろ歩いてみるが、それらしきものはない。

道路を挟んで陸側にある火力発電所の入り口まで行き、何か看板でもないかと見てみるが、何もない。すると守衛が出てきてしまった。正直に海底ケーブルの陸揚げ局を探しているんだけどというと、はあっという顔をしていて、知らないとのことだった。あっちにディズニーのリゾートホテルがあるからそっちじゃないかという。退散。

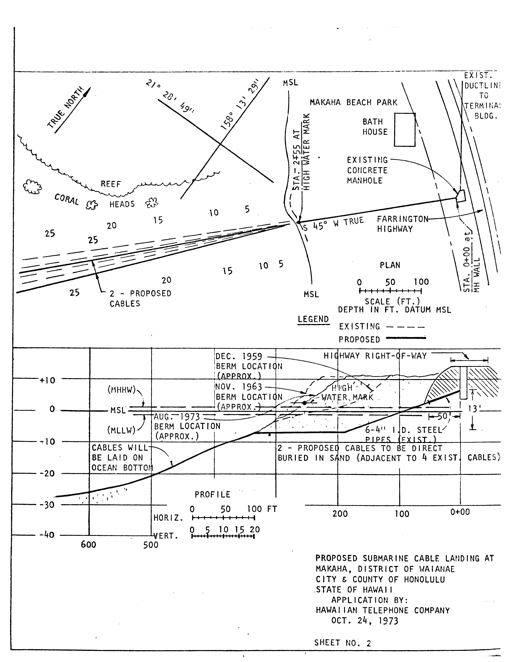

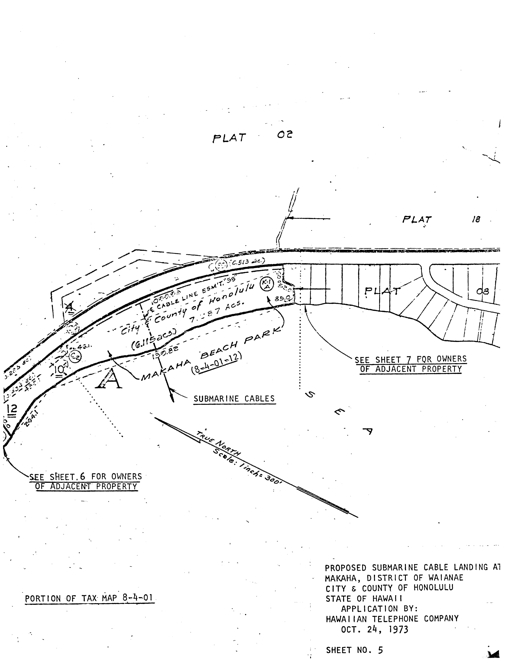

次の場所に行くかと車に乗り込み、バックさせていると、ふと駐車場の南側の仕切りを越えたところにマンホールらしきものが見えた。慌てて車を降りて確認しに行くと、確かにマンホールだった。

マンホールにはGTEと書いてある。GTEは吸収合併されてすでに消滅している通信会社だ。現在はベライゾンになっている。

http://en.m.wikipedia.org/wiki/GTE

サザンクロスはベライゾンが現在の共同所有者の一つになっている。見つけた。これが海底ケーブル陸揚げのためのマンホールだ。

周りをよく見ると、土とアスファルトが海から陸にかけてはがされた跡がある。マンホールから海に向かっていくと、そこだけ小さな入り江のようになっている。岩がゴロゴロしていて降りていく気にはならないが、上から海中に目をこらすと、何となくケーブルらしきものが見える。普通、海底ケーブルは沖合から地中に埋めるが、ここは海岸からすぐのところから地中に入れているのかもしれない。写真に撮っても写らなかったが、あれはケーブルそのものではないかと思う。これがはるかアジアまでつながっているかと思うと感慨ひとしおである。

ふとこの入り江の一番奥をのぞいてみると、洞窟のようになっており、なにやら椅子などが置いてある。どうもここに住み着いている人がいるようだ。もういないのかもしれないが、住んでいた形跡がある。邪魔をしないように早々に退散した。

陸揚げ局の建物は確認できなかったが、マンホールを見つけただけでも一応の成果だ。

(続く)