慶應義塾大学SFC「パターンランゲージ」2020シラバス

「パターンランゲージ」

慶應義塾大学SFC総合政策学部・環境情報学部(基盤科目-共通科目)

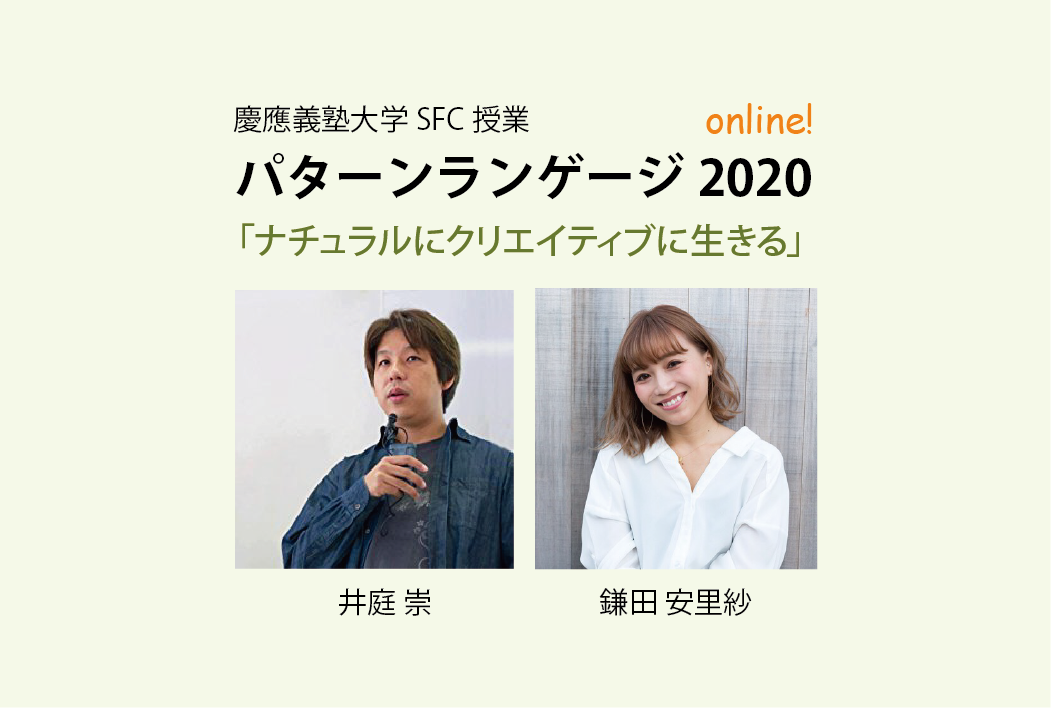

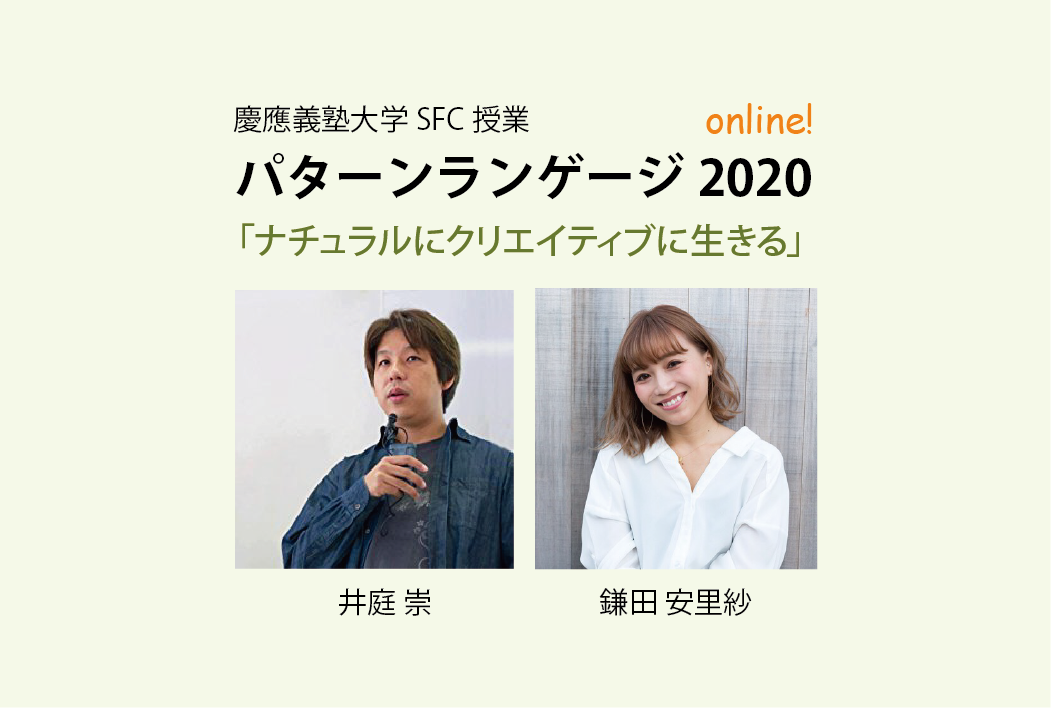

担当教員:井庭 崇, 鎌田 安里紗

開講:2020年度春学期(前半:5・6月)

曜日時限:金曜4・5限(オンライン開講)

【主題と目標/授業の手法など】

この授業では、一人ひとりがもつ創造性を支援するためのメディア「パターンランゲージ」について、その考え方と作成方法を体験的に学びます。パターンランゲージでは、創造・実践の経験則(コツ)を「パターン」という小さな単位にまとめ、言語化します。

2020年度の授業では、「ナチュラルにクリエイティブに生きる」をテーマとしてパターンランゲージをつくる体験をします。ここでいう「ナチュラル」には、自然(環境)とのつながり・共生という意味と、自分らしい自然なあり方という意味の両方が含まれています。また「クリエイティブ」では、いわゆるデザイナーやアーティストといった専門的な職の人に限らず、どんな分野の仕事においても、また日々の暮らしにおいても発揮されるような一人ひとりの日常的な創造性を想定しています。

このように、この授業では、「自然とつながり、自分らしい自然なあり方で、創造性を生かしながら生きる生き方」を探究しながら、それをパターンランゲージにしていきます。

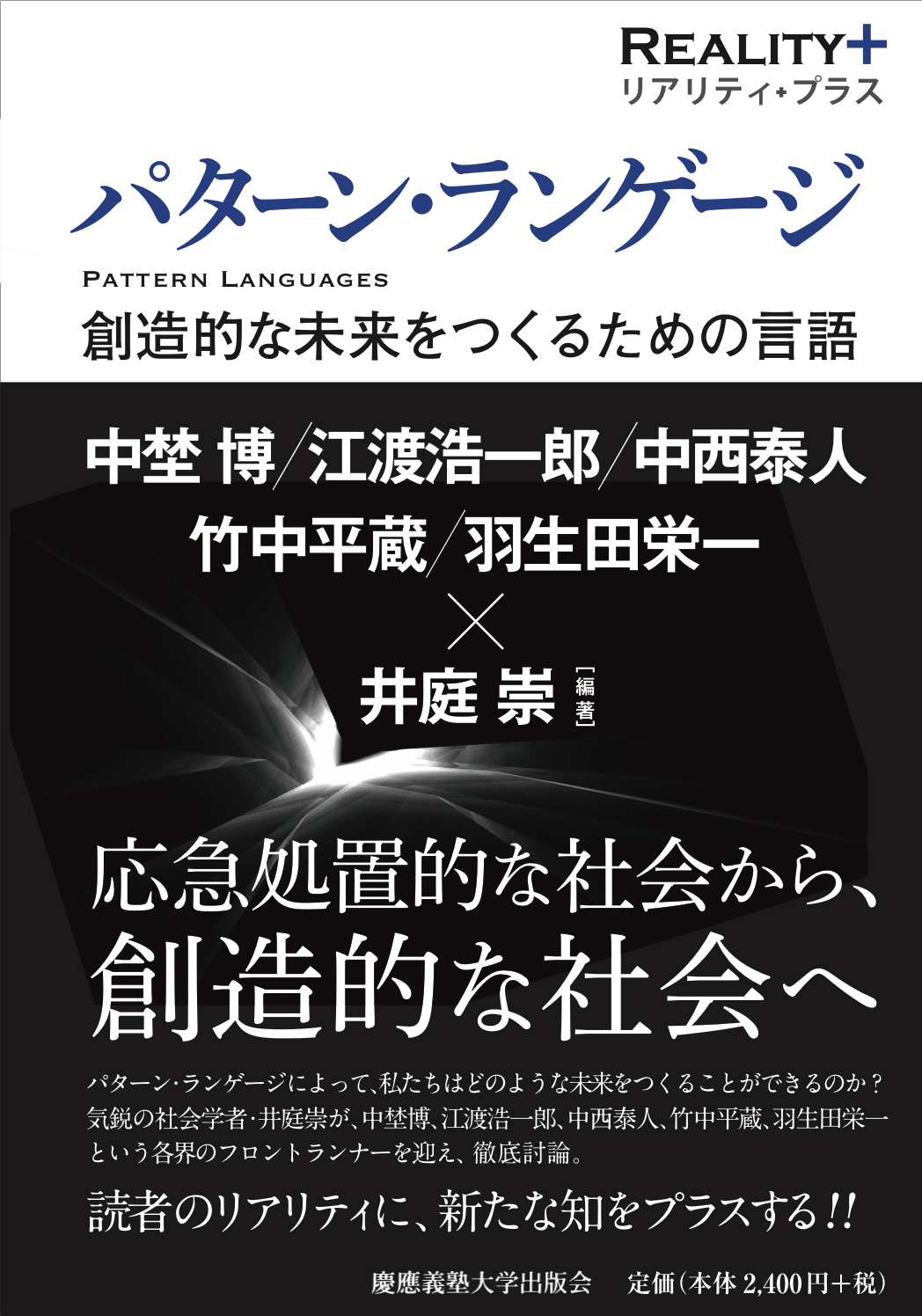

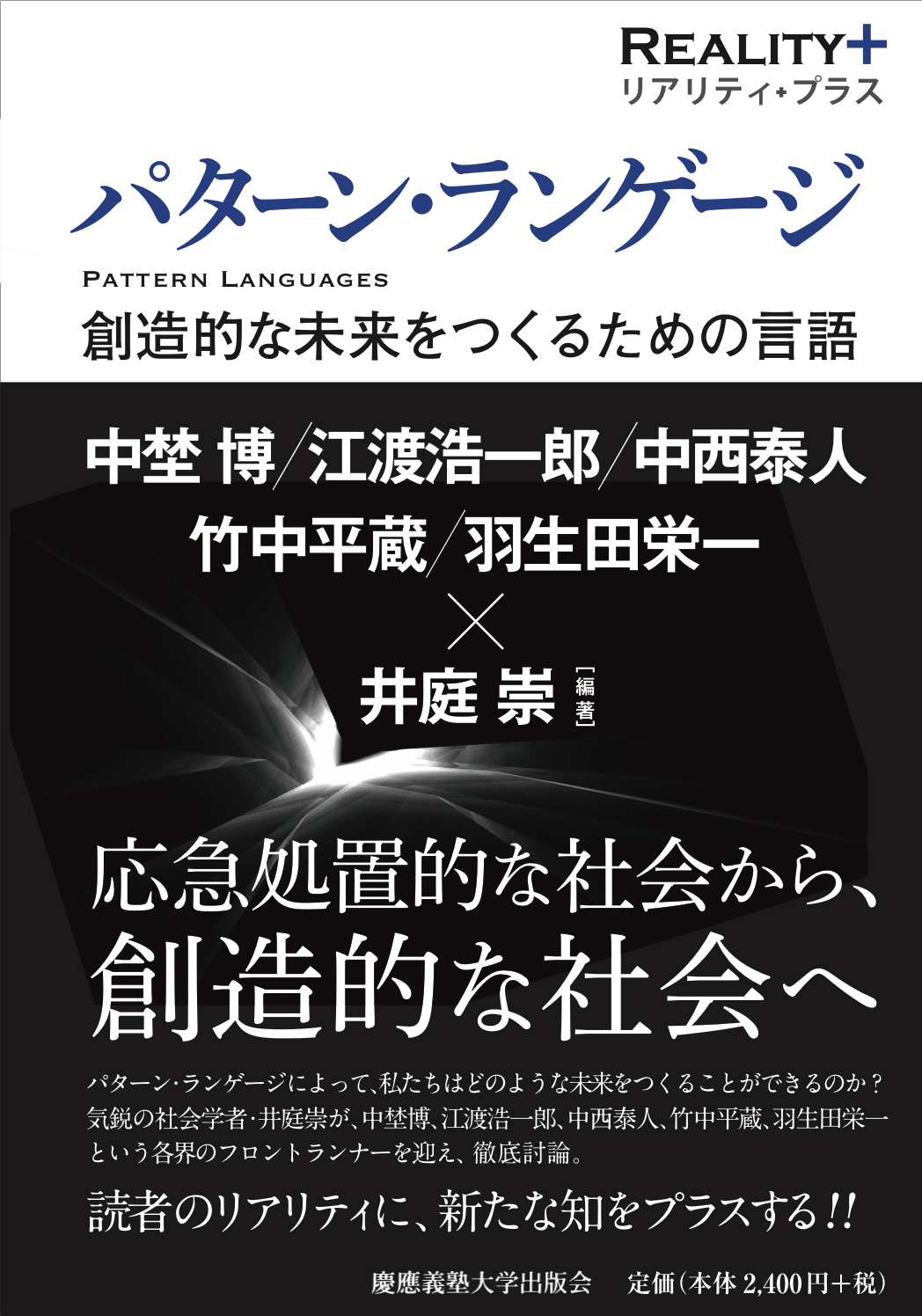

なお、2020年度の授業は全回、オンラインで行います(Zoomで行う予定)。また、パターンランゲージについて多面的に理解を深めてもらうために、授業と並行して文献を読む宿題を毎週出すので、授業初回までに早めに、書籍 『パターン・ランゲージ:創造的な未来をつくるための言語』を入手しておいてください。

【授業計画】

第1回:パターンランゲージとは

パターンランゲージとはどのようなもので、どう使うことができるのかを学びます。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

第2回:パターン・マイニング

パターンランゲージの作成プロセスを知り、その最初のフェーズである「パターン・マイニング」(パターンの掘り起こし)について学びます。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

第3回:パターン・マイニング対談#1

井庭・鎌田による「ナチュラルにクリエイティブに生きる」をテーマとした対談を聴き、そこからパターンランゲージにするコツ・内容を抽出します。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

第4回:パターン・マイニング対談#2

井庭・鎌田による「ナチュラルにクリエイティブに生きる」をテーマとした対談を聴き、そこからパターンランゲージにするコツ・内容を抽出します。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

第5回:体系化とパターン・ネーミング

対談から抽出した種を用いて、全体の体系を構築し、個々のパターンの位置づけを把握します。その上で、個々のパターンに名前をつけます。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

第6回:CPSライティング

個々のパターンのContext, Problem, Solution(CPS)をそれぞれ一文で書き下します。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

第7回:パターンの形式と表現

パターンの形式とその表現について学びます。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

第8回:パターン・ライティング

パターンの詳細の記述をどのように書き込んでいくのか、そして、それをどのようによりよくしていくのかについて学びます。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

第9回:パターン・レビュー

グループワークで書いてきてもらったパターンのドラフトをいくつか取り上げ、どのような点に気をつけて修正していくのかを学びます。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

第10回:パターン・イラストレーティング

パターン・イラストの描き方の方法とコツを学びます。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

第11回:パターンランゲージの仕上げ

グループワークで書いてきてもらったパターンのドラフトをいくつか取り上げ、どのような点に気をつけて修正していくのかを学びます。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

第12回:グループの担当パターンの仕上げ

グループワークで担当パターンの仕上げをします。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)※通常授業日以外

第13回:グループの担当パターンの仕上げ

グループワークで担当パターンの仕上げをします。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)※通常授業日以外

第14回:グループの担当パターンの仕上げ

グループワークで担当パターンの仕上げをします。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)※通常授業日以外

第15回:パターンランゲージが拓く未来 & 授業の振り返り

パターンランゲージはどのような未来を可能とするのかについて考えます。また、この授業を振り返ります。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

【提出課題・試験・成績評価の方法など】

成績は、授業への参加、グループワークでの貢献と成果、文献読解の宿題、最終レポートから総合的に評価します。

【履修上の注意】

授業は全回、オンラインで行いますので(Zoomで行う予定)、受講に適した通信環境で参加してください。

授業と並行して、文献を読んでまとめを提出する個人宿題が毎週出ます。授業初回までに早めに、書籍 『パターン・ランゲージ:創造的な未来をつくるための言語』(井庭 崇 編著, 慶應義塾大学出版会)を入手しておいてください。

授業外で少人数のグループワークをオンラインで行ってもらいます。途中で放棄することなく、最後までやり切ってください。

【学生が準備するソフト・機材】

Zoom(https://zoom.us/ より無料でインストール可能)

【履修選抜課題】

受入学生数(予定):約 80 人

選抜方法:課題提出による選抜

次の(1)~(3)についてそれぞれ書いたエントリーレポートを提出してください。冒頭に学年、学籍番号、CNSアカウント名、名前を明記し、ファイルはPDF形式で提出してください。

(1) 今年度のテーマである「ナチュラルにクリエイティブに生きる」ということを探究することは、あなたにとってどのような意味・意義があると考えますか。また、「ナチュラルにクリエイティブに生きる」ことの実践を支援する言葉(パターンランゲージ)があると、どのような人のためになると思いますか? あなたなりの考えをまとめてください。

(2) 「ナチュラルにクリエイティブに生きる」ということについて、あなたなりのコツや大切にしていることを、箇条書きで書き出してください。

(3) 「A. 創造的な暮らし」「B. 自然(環境)との関わり」「C. 心身ともに健康に生きる」の3つの小テーマのうち、どれに興味がありますか? 第一希望と第二希望を教えてください。「どれも興味がある」「どれでもよい」という人はそれでもよいので、その旨、教えてください。

◯エントリー〆切日時:2020年4月13日(月) 17:00

◯履修許可者発表日時:2020年4月15日(水) 17:00

【教材・参考文献】

教科書

『パターン・ランゲージ:創造的な未来をつくるための言語』(井庭崇 編著, 中埜博, 江渡浩一郎, 中西泰人, 竹中平蔵, 羽生田栄一, 慶應義塾大学出版会, 2013年)

参考文献

『対話のことば:オープンダイアローグに学ぶ問題解消のための対話の心得』(井庭 崇, 長井 雅史, 丸善出版, 2018年)

『プロジェクト・デザイン・パターン:企画・プロデュース・新規事業に携わる人のための企画のコツ32』 (井庭 崇 , 梶原 文生, 翔泳社, 2016年)

『おもてなしデザイン・パターン:インバウンド時代を生き抜くための「創造的おもてなし」の心得28』(井庭 崇, 中川 敬文, 翔泳社, 2019年)

『旅のことば:認知症とともによりよく生きるためのヒント』(井庭 崇, 岡田 誠 編著, 慶應義塾大学 井庭崇研究室, 認知症フレンドリージャパン・イニシアチブ, 丸善出版, 2015年)

『園づくりのことば:保育をつなぐミドルリーダーの秘訣』(井庭 崇, 秋田 喜代美 編著, 野澤 祥子, 天野 美和子, 宮田 まり子, 丸善出版, 2019年)

『ミラパタ(未来の自分をつくる場所:進路を考えるためのパターン・ランゲージ)ブックレット&カード セット』(クリエイティブシフト, 2017)

『プレゼンテーション・パターン:創造を誘発する表現のヒント』(井庭崇+井庭研究室, 慶應義塾大学出版会, 2013年)

『クリエイティブ・ラーニング:創造社会の学びと教育』(井庭 崇 編著, 鈴木 寛, 岩瀬 直樹, 今井 むつみ, 市川 力, 慶應義塾大学出版会, 2019年)

『時を超えた建設の道』(クリストファー・アレグザンダー, 鹿島出版会, 1993年)

『パタン・ランゲージ:環境設計の手引』(クリストファー・アレグザンダー, 鹿島出版会, 1984年)

『Fearless Change アジャイルに効く アイデアを組織に広めるための48のパターン』(Mary Lynn Manns, Linda Rising, 丸善出版, 2014年)

『パターン、Wiki、XP:時を超えた創造の原則』(江渡浩一郎, 技術評論社, 2009年)

『A Tale of Pattern Illustrating:パターンイラストの世界』(原澤 香織, 宮崎 夏実, 櫻庭 里嘉, 井庭 崇, CreativeShift, 2015)

【担当教員】

井庭 崇(いば たかし)

1974年、神奈川生まれ。慶應義塾大学総合政策学部 教授。株式会社クリエイティブシフト代表取締役社長、一般社団法人みつかる+わかる 理事、および、パターン・ランゲージの学術的な発展を促す国際組織 The HillsideGroup 理事も兼務。2003年、慶應義塾大学政策・メディア研究科後期博士課程修了。博士(政策・メディア)。

様々な創造実践領域の研究を通じて、創造とはどういうことかを明らかにするために、創造システム理論を構築・提唱している。また、創造社会(Creative Society)の実現に向けての社会論、および、創造実践の支援の方法としての「パターン・ランゲージ」の作成・研究に取り組んでいる。井庭研メンバーと作成したパターン・ランゲージは、多様な分野の60種類以上にのぼり、その数は、1600パターン以上となる。

編著書・共著書に『複雑系入門』(NTT出版、1998年)、『社会システム理論』(慶應義塾大学出版会、2011 年)、『パターン・ランゲージ』(慶應義塾大学出版会、2013年)、『プレゼンテーション・ パターン』(慶應義塾大学出版会、2013年:2013年度グッドデザイン賞受賞)、『旅のことば』(丸善出版、2015年)、『プロジェクト・デザイン・パターン』(翔泳社、2016年)、『対話のことば』(丸善出版, 2018年)、『おもてなしデザイン・パターン』(翔泳社, 2019年)、『園づくりのことば』(丸善出版, 2019年)、『クリエイティブ・ラーニング』(慶應義塾大学出版会, 2019年)など。2012年にNHK Eテレ「スーパープレゼンテーション」で「アイデアの伝え方」の解説を担当。

鎌田 安里紗(かまだ ありさ)

1992年、徳島県生まれ。慶應義塾大学総合政策学部非常勤講師。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科後期博士課程在籍。高校進学と同時に単身上京。在学中に雑誌『Ranzuki』でモデルデビュー。エシカルな取り組みに関心が高く、フェアトレード製品の制作やスタディ・ツアーの企画などを行っている。衣食住やものづくりについて探究する「暮らしのちいさな実験室Little Life Lab」を主宰。著書に『enjoy the little things』(宝島社)。環境省「森里川海プロジェクト」アンバサダー。

これまでに中心的に作成したパターン・ランゲージは、「Ethical Lifestyle Patterns」、「Personal Culture Patterns」、制作に関わったのは「コラボレーション・パターン」、「Generative Beauty Patterns」、『旅のことば:認知症とともによりよく生きるた めのヒント』(イラストも担当)、『おもてなしデザイン・パターン: インバウンド時代を生き抜くための「創造的おもてなし」の心得28』、「Pattern Writing Patterns」など。

※ 学期後半には、同じ金曜4・5限に「創造システム理論」(井庭・若新)が開講されます。併せてどうぞ。

慶應義塾大学SFC総合政策学部・環境情報学部(基盤科目-共通科目)

担当教員:井庭 崇, 鎌田 安里紗

開講:2020年度春学期(前半:5・6月)

曜日時限:金曜4・5限(オンライン開講)

【主題と目標/授業の手法など】

この授業では、一人ひとりがもつ創造性を支援するためのメディア「パターンランゲージ」について、その考え方と作成方法を体験的に学びます。パターンランゲージでは、創造・実践の経験則(コツ)を「パターン」という小さな単位にまとめ、言語化します。

2020年度の授業では、「ナチュラルにクリエイティブに生きる」をテーマとしてパターンランゲージをつくる体験をします。ここでいう「ナチュラル」には、自然(環境)とのつながり・共生という意味と、自分らしい自然なあり方という意味の両方が含まれています。また「クリエイティブ」では、いわゆるデザイナーやアーティストといった専門的な職の人に限らず、どんな分野の仕事においても、また日々の暮らしにおいても発揮されるような一人ひとりの日常的な創造性を想定しています。

このように、この授業では、「自然とつながり、自分らしい自然なあり方で、創造性を生かしながら生きる生き方」を探究しながら、それをパターンランゲージにしていきます。

なお、2020年度の授業は全回、オンラインで行います(Zoomで行う予定)。また、パターンランゲージについて多面的に理解を深めてもらうために、授業と並行して文献を読む宿題を毎週出すので、授業初回までに早めに、書籍 『パターン・ランゲージ:創造的な未来をつくるための言語』を入手しておいてください。

【授業計画】

第1回:パターンランゲージとは

パターンランゲージとはどのようなもので、どう使うことができるのかを学びます。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

第2回:パターン・マイニング

パターンランゲージの作成プロセスを知り、その最初のフェーズである「パターン・マイニング」(パターンの掘り起こし)について学びます。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

第3回:パターン・マイニング対談#1

井庭・鎌田による「ナチュラルにクリエイティブに生きる」をテーマとした対談を聴き、そこからパターンランゲージにするコツ・内容を抽出します。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

第4回:パターン・マイニング対談#2

井庭・鎌田による「ナチュラルにクリエイティブに生きる」をテーマとした対談を聴き、そこからパターンランゲージにするコツ・内容を抽出します。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

第5回:体系化とパターン・ネーミング

対談から抽出した種を用いて、全体の体系を構築し、個々のパターンの位置づけを把握します。その上で、個々のパターンに名前をつけます。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

第6回:CPSライティング

個々のパターンのContext, Problem, Solution(CPS)をそれぞれ一文で書き下します。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

第7回:パターンの形式と表現

パターンの形式とその表現について学びます。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

第8回:パターン・ライティング

パターンの詳細の記述をどのように書き込んでいくのか、そして、それをどのようによりよくしていくのかについて学びます。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

第9回:パターン・レビュー

グループワークで書いてきてもらったパターンのドラフトをいくつか取り上げ、どのような点に気をつけて修正していくのかを学びます。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

第10回:パターン・イラストレーティング

パターン・イラストの描き方の方法とコツを学びます。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

第11回:パターンランゲージの仕上げ

グループワークで書いてきてもらったパターンのドラフトをいくつか取り上げ、どのような点に気をつけて修正していくのかを学びます。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

第12回:グループの担当パターンの仕上げ

グループワークで担当パターンの仕上げをします。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)※通常授業日以外

第13回:グループの担当パターンの仕上げ

グループワークで担当パターンの仕上げをします。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)※通常授業日以外

第14回:グループの担当パターンの仕上げ

グループワークで担当パターンの仕上げをします。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)※通常授業日以外

第15回:パターンランゲージが拓く未来 & 授業の振り返り

パターンランゲージはどのような未来を可能とするのかについて考えます。また、この授業を振り返ります。(担当:井庭 崇、鎌田 安里紗)

【提出課題・試験・成績評価の方法など】

成績は、授業への参加、グループワークでの貢献と成果、文献読解の宿題、最終レポートから総合的に評価します。

【履修上の注意】

【学生が準備するソフト・機材】

【履修選抜課題】

受入学生数(予定):約 80 人

選抜方法:課題提出による選抜

次の(1)~(3)についてそれぞれ書いたエントリーレポートを提出してください。冒頭に学年、学籍番号、CNSアカウント名、名前を明記し、ファイルはPDF形式で提出してください。

(1) 今年度のテーマである「ナチュラルにクリエイティブに生きる」ということを探究することは、あなたにとってどのような意味・意義があると考えますか。また、「ナチュラルにクリエイティブに生きる」ことの実践を支援する言葉(パターンランゲージ)があると、どのような人のためになると思いますか? あなたなりの考えをまとめてください。

(2) 「ナチュラルにクリエイティブに生きる」ということについて、あなたなりのコツや大切にしていることを、箇条書きで書き出してください。

(3) 「A. 創造的な暮らし」「B. 自然(環境)との関わり」「C. 心身ともに健康に生きる」の3つの小テーマのうち、どれに興味がありますか? 第一希望と第二希望を教えてください。「どれも興味がある」「どれでもよい」という人はそれでもよいので、その旨、教えてください。

◯エントリー〆切日時:2020年4月13日(月) 17:00

◯履修許可者発表日時:2020年4月15日(水) 17:00

【教材・参考文献】

教科書

参考文献

【担当教員】

井庭 崇(いば たかし)

1974年、神奈川生まれ。慶應義塾大学総合政策学部 教授。株式会社クリエイティブシフト代表取締役社長、一般社団法人みつかる+わかる 理事、および、パターン・ランゲージの学術的な発展を促す国際組織 The HillsideGroup 理事も兼務。2003年、慶應義塾大学政策・メディア研究科後期博士課程修了。博士(政策・メディア)。

様々な創造実践領域の研究を通じて、創造とはどういうことかを明らかにするために、創造システム理論を構築・提唱している。また、創造社会(Creative Society)の実現に向けての社会論、および、創造実践の支援の方法としての「パターン・ランゲージ」の作成・研究に取り組んでいる。井庭研メンバーと作成したパターン・ランゲージは、多様な分野の60種類以上にのぼり、その数は、1600パターン以上となる。

編著書・共著書に『複雑系入門』(NTT出版、1998年)、『社会システム理論』(慶應義塾大学出版会、2011 年)、『パターン・ランゲージ』(慶應義塾大学出版会、2013年)、『プレゼンテーション・ パターン』(慶應義塾大学出版会、2013年:2013年度グッドデザイン賞受賞)、『旅のことば』(丸善出版、2015年)、『プロジェクト・デザイン・パターン』(翔泳社、2016年)、『対話のことば』(丸善出版, 2018年)、『おもてなしデザイン・パターン』(翔泳社, 2019年)、『園づくりのことば』(丸善出版, 2019年)、『クリエイティブ・ラーニング』(慶應義塾大学出版会, 2019年)など。2012年にNHK Eテレ「スーパープレゼンテーション」で「アイデアの伝え方」の解説を担当。

鎌田 安里紗(かまだ ありさ)

1992年、徳島県生まれ。慶應義塾大学総合政策学部非常勤講師。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科後期博士課程在籍。高校進学と同時に単身上京。在学中に雑誌『Ranzuki』でモデルデビュー。エシカルな取り組みに関心が高く、フェアトレード製品の制作やスタディ・ツアーの企画などを行っている。衣食住やものづくりについて探究する「暮らしのちいさな実験室Little Life Lab」を主宰。著書に『enjoy the little things』(宝島社)。環境省「森里川海プロジェクト」アンバサダー。

これまでに中心的に作成したパターン・ランゲージは、「Ethical Lifestyle Patterns」、「Personal Culture Patterns」、制作に関わったのは「コラボレーション・パターン」、「Generative Beauty Patterns」、『旅のことば:認知症とともによりよく生きるた めのヒント』(イラストも担当)、『おもてなしデザイン・パターン: インバウンド時代を生き抜くための「創造的おもてなし」の心得28』、「Pattern Writing Patterns」など。

※ 学期後半には、同じ金曜4・5限に「創造システム理論」(井庭・若新)が開講されます。併せてどうぞ。

授業関連 | - | -