マインドフルネス、ガーター(偈頌:げじゅ)、パターン・ランゲージ

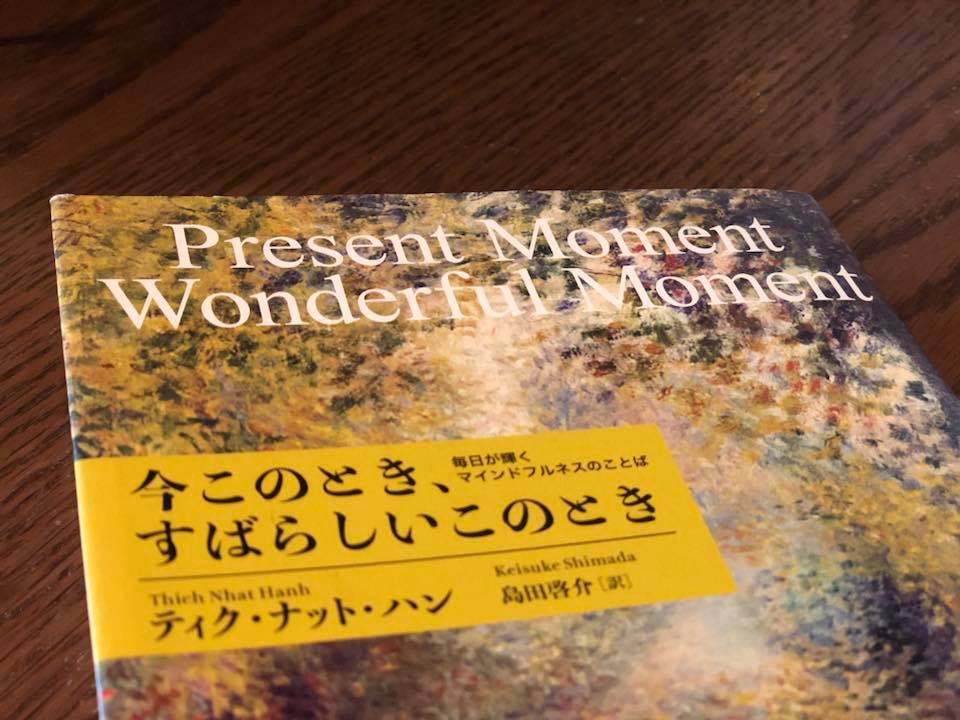

いまの僕にとって、とても発見的な本と出会った。ティク・ナット・ハン師の『今このとき、すばらしいこのとき』(Present Moment Wonderful Moment)。本の内容も素晴らしいのだが、その本で提示されているものがどういうものであるのかという部分が、パターン・ランゲージとの関係できわめて重要なものだった。

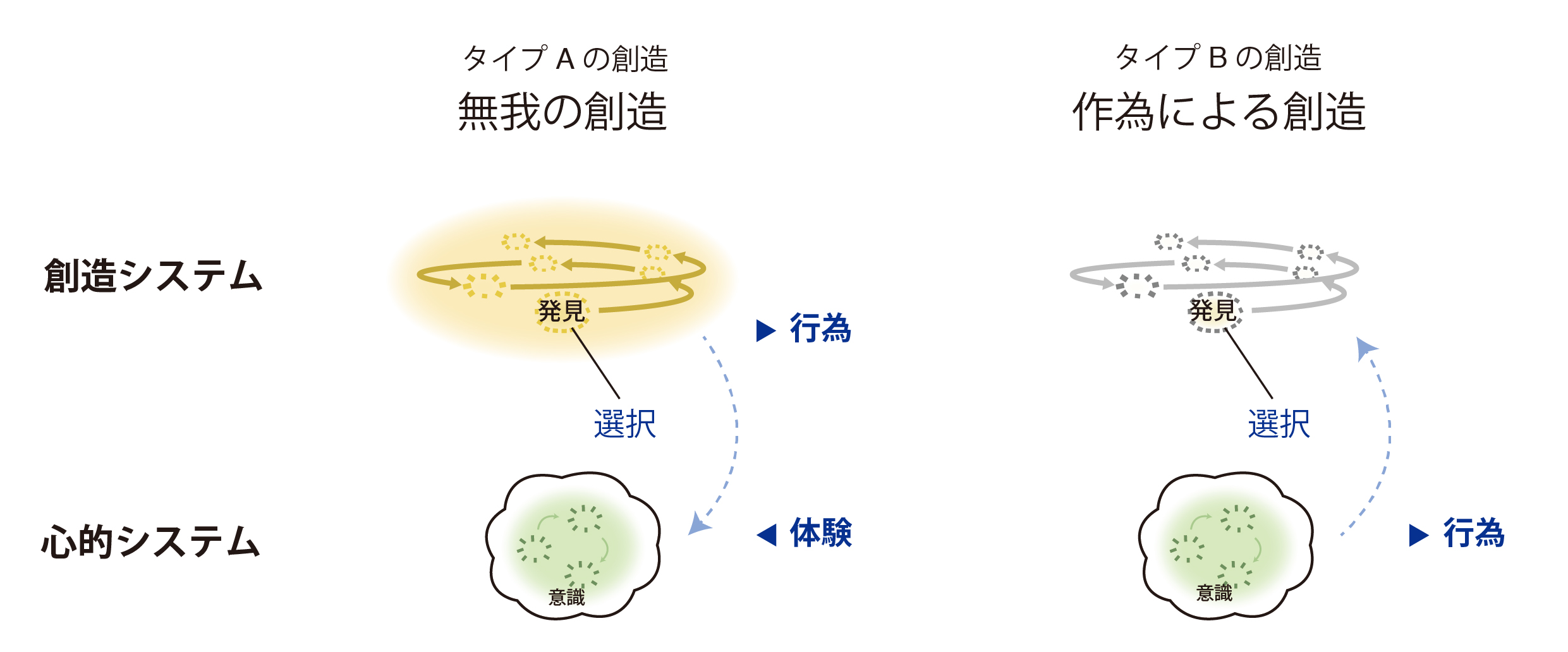

パターン・ランゲージを提唱した建築家クリストファー・アレグザンダーは、彼の著作を紐解くと、かなり禅など東洋の影響を色濃く受けていることがわかる。「無我」や「道」や「質」など。彼の言っていることも選ぶ言葉も、西洋近代的ではなく、きわめて東洋的なのである。そして僕らは、そのパターン・ランゲージを町や建物のかたちではなく、人間行為の領域に応用した。ここで、実践・行いという点で重なりが生まれ、マインドフルネスの話とつながっているという感覚がこれまでにもあった。ティク・ナット・ハン師のこの本は、その理解をさらに一歩進めてくれた。

この本に収録されているのは、「ガーター」(偈頌:げじゅ)という短詩である。

つまり、ガーターとは、日常のいろいろな実践において、その実践について意識を集中させて、マインドフル(気づきが深まった状態)になるための入口となるものである。

本書に収録されているものをいくつか紹介すると、ガーターとは、例えば、こういうものだ。まず、「目覚めのとき」(Waking Up)というタイトルがつけられたガーター。

次に、「蛇口をひねる」(Turning on the Water)というガーターは、こういうもの。

そして、「食事を用意する」(Serving Food)。

こういう何気ないことが、いかに奇跡的な有難いことなのかを感じさせてくれて、その実践を大切に行うことができるようになる。ほかにも、「水やりをする」とか「お皿を洗う」というようなものや、「コンピュータを立ち上げる」というものまである。

ティク・ナット・ハン師は、日常のなかでの実践のなかにマインドフルネスを活かしていくエンゲージド・ブディズム(現実に関わる仏教)やアプライド・ブディズム(応用仏教)を展開した人であり、訳者解説には、エンゲージド・ブディズムについて、彼の次のような言葉が紹介されている。

パターン・ランゲージも、まさに、一つひとつの活動・行為に対する「気づき」を深め、「目覚めた意識」で活動できるようにしてくれるものである。なぜそういうことが大切なのかというと、ティク・ナット・ハン師は、次のように言います。

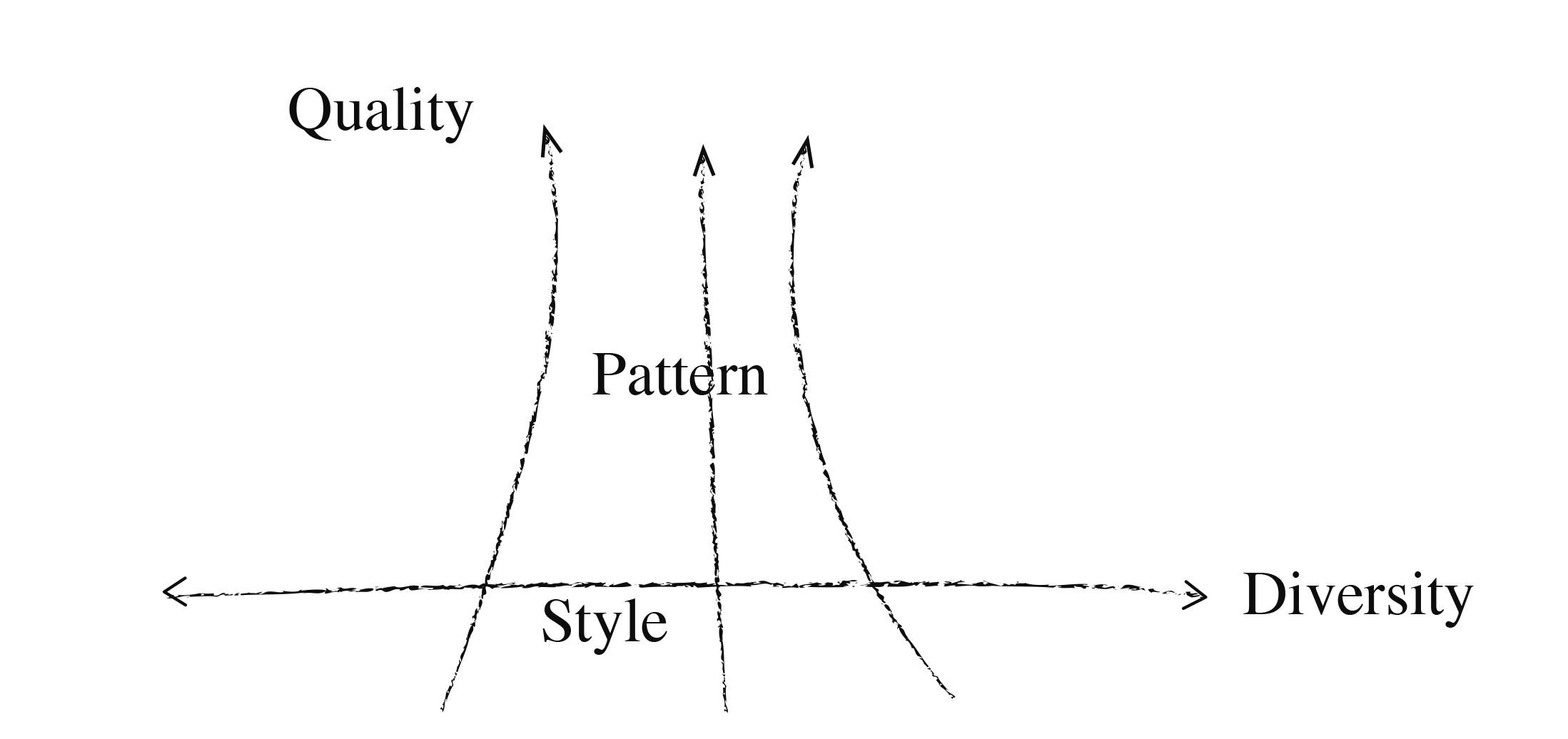

パターン・ランゲージは、心のマインドフルネスを目指すといよりは、第一義的には、よりよい質の実践を目指すものであるので、エンゲージド・ブディズムとまったく同じというわけではない。しかし、ある行為・実践が、どのような意味をもっているのかを、深く感じながら実践することの大切さを重視する点では重なりがある。

「コラボレーション・パターン」に馴染んている人は、チームの仲間に「ありがとう」というとき、それが《感謝のことば》の実践であるということが心に浮かび、それがいかに大切で有難いことかを感じながら行う。やりとりをしているときには、それが《レスポンス・ラリー》であることを感じるし、《こだわり合う》ことがよい質につながることを感じることができる。

『旅のことば』(認知症とともによりよく生きるためのパターン・ランゲージ)に馴染んでいる人は、水やりをするということが《自分の日課》として大切なものであることや、《なじみの居場所》がかけがえのない場所であることを感じながら、自らのなじみの居場所に思いを馳せる。

このように、パターン・ランゲージは、実は、単に実践していない人に新しい発想を加えるというだけでなく、すでに実践している人にも、その行為・実践の意味(よりよい質につながる、当たり前ではない)を感じて、マインドフルにその行為・実践をすることを可能にしてくれる。パターン・ランゲージの「活用」というときに見過ごされがちだが、その実践の意味を深く感じられるというのは、とても重要なことである。

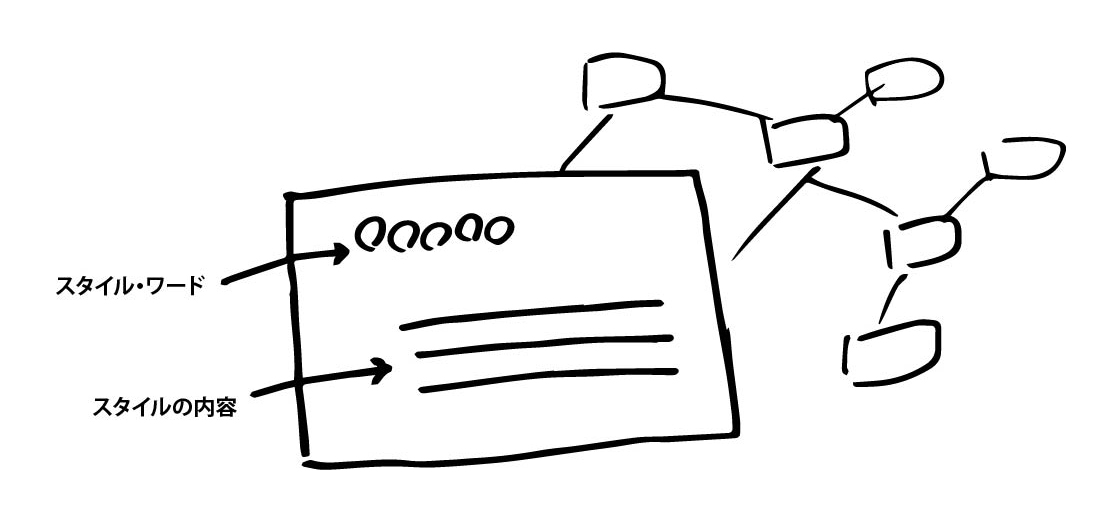

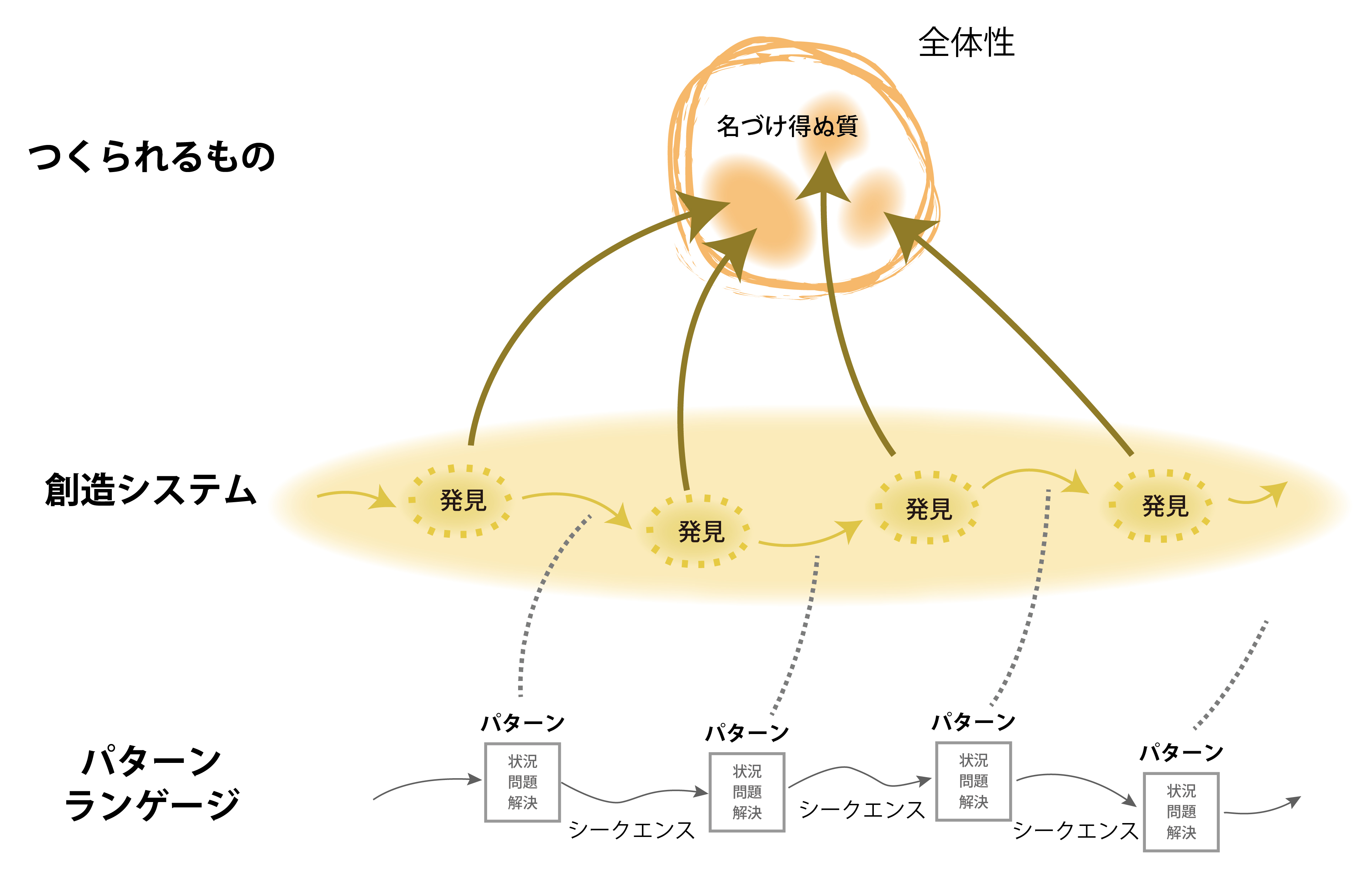

ガーターのタイトルは、パターン・ランゲージのパターン名にあたり、短詩の部分は、パターンの内容・記述にあたるだろう(特に、イントロダクションや状況、解決のあたり)。そして、詩的なやわらかな部分は、イラストが担っていると思う。

このあたりは、パターンが状況駆動であることや、ランゲージ(言語)としてつくっていることにつながる。パターンは、一人の実践をよりよくするとともに、対話のなかで経験を分かち合うためのものでもある。

パターン・ランゲージとガーターの重なりが見えてくると何がよいかというと、マインドフルネスとの関係が見えてくるだけでなく、それが、歴史的に継承されてきた考え方や方法に接続できるからである。

ガーターについて、さらに学んでみたいと思っている。

さらに、表現媒体の観点からも、重なりを感じるので、パターン・ランゲージの可能性について、ガーターから学ぶことができるかもしれない。

訳者の解説によれば、世界各国で行われているリトリートでは、ガーターがイラストつきの小さなカードに書かれれているものが置かれ、持って帰ることができたりして、人々はお守りのように大切に持っているという。これは、僕らのパターン・カードが近い。

また、ティク・ナット・ハンが開いたフランス・ボルドーのプラムヴィレッジでは、建物や敷地のあちこちでガーターを目にするという。それぞれの場所に応じて、「洗面所には、『手を洗う』、キッチンには食べる瞑想に関する多くのガーターが、禅堂にはもちろん瞑想に関わるガーターである」(p.251)。これは、僕らでいうと、パターン・オブジェクトにあたる。

さらに、ガーターという言葉の原義は「歌」であり、昔は歌いながら口伝したのではないかということである。これも、僕らがパターン・ソングで行おうとしていることに通じる。おそらく、口伝で広まり受け継げるように、短い詩のかたちをとったのだろう。

このように、ティク・ナット・ハン師の本『今このとき、すばらしきこのとき』は、そのガーターの内容が素敵であるだけでなく、このように今の僕にとっては、とても素敵な可能性が見えた本だった。

ティク・ナット・ハン, 『今このとき、すばらしいこのとき Present Moment Wonderful Moment:毎日が輝くマインドフルネスのことば』, 島田啓介(訳), サンガ, 2017

パターン・ランゲージを提唱した建築家クリストファー・アレグザンダーは、彼の著作を紐解くと、かなり禅など東洋の影響を色濃く受けていることがわかる。「無我」や「道」や「質」など。彼の言っていることも選ぶ言葉も、西洋近代的ではなく、きわめて東洋的なのである。そして僕らは、そのパターン・ランゲージを町や建物のかたちではなく、人間行為の領域に応用した。ここで、実践・行いという点で重なりが生まれ、マインドフルネスの話とつながっているという感覚がこれまでにもあった。ティク・ナット・ハン師のこの本は、その理解をさらに一歩進めてくれた。

この本に収録されているのは、「ガーター」(偈頌:げじゅ)という短詩である。

「ガーター(偈頌)は、日常生活の中で唱えることで、今この瞬間に戻り、マインドフルネス(気づきの心)を保てるよう助けてくれる短詩です。瞑想と詩の両方を含む実践という意味で、ガーターは禅の伝統には欠かせない要素ですが、それを用いるために、特別な知識や宗教的な修行はいりません。」(p.3)

「ガーターを唱えるのは、この今という瞬間にとどまるための方法のひとつです。一編のガーターに意識を集中させるとき私たちは自分自身に帰り、一つひとつの動作に対する気づきが深まります。唱え終えても、高まった気づきを伴ったまま活動は続いていきます。」(p.6)

つまり、ガーターとは、日常のいろいろな実践において、その実践について意識を集中させて、マインドフル(気づきが深まった状態)になるための入口となるものである。

本書に収録されているものをいくつか紹介すると、ガーターとは、例えば、こういうものだ。まず、「目覚めのとき」(Waking Up)というタイトルがつけられたガーター。

「目覚めのとき

目覚めて微笑む

生まれたての二十四時間

一瞬一瞬気づきを忘れず

すべてを慈しみの眼で見られますように」(p.14)

次に、「蛇口をひねる」(Turning on the Water)というガーターは、こういうもの。

「蛇口をひねる

高い山から涌きいで

大地の底を流れる

奇跡の水に

心は感謝で満たされる」(p.30)

そして、「食事を用意する」(Serving Food)。

「食事を用意する

この食べ物に目をやれば

宇宙のすべてがそこにある

だからこそ

私は今ここにいる」(p.140)

こういう何気ないことが、いかに奇跡的な有難いことなのかを感じさせてくれて、その実践を大切に行うことができるようになる。ほかにも、「水やりをする」とか「お皿を洗う」というようなものや、「コンピュータを立ち上げる」というものまである。

ティク・ナット・ハン師は、日常のなかでの実践のなかにマインドフルネスを活かしていくエンゲージド・ブディズム(現実に関わる仏教)やアプライド・ブディズム(応用仏教)を展開した人であり、訳者解説には、エンゲージド・ブディズムについて、彼の次のような言葉が紹介されている。

「それは、家庭、地域、街や社会の中において、1日中途切れることなくマインドフルの実践を行うことです。あなたの歩み方、視線の投げかけ方、座り方などが、まわりの人びとに影響を与え、どのような時でも安らぎと、幸福と、喜び、そして友愛を育むことを可能にするのです。」(p.245)

「ガーターを使って実践するときには、ガーターとこれから先の人生とが一体となり、私たちは毎日を目覚めた意識で生きることになります。」(p.6)

パターン・ランゲージも、まさに、一つひとつの活動・行為に対する「気づき」を深め、「目覚めた意識」で活動できるようにしてくれるものである。なぜそういうことが大切なのかというと、ティク・ナット・ハン師は、次のように言います。

「私たちは忙しすぎて、自分の行動に無自覚なだけでなく、自分自身せ見失うことがしばしばあります。呼吸するのを忘れていて、ということさえあるのです。」(p.5)

「自分にとって大切な人に、きちんと目を向け感謝することも忘れて過ごすうちに、人はそうする機会を失います。時間に余裕があるときでも、自分の心や周囲に起こっていることに確かに触れるすべを知りません。」(p.5)

「瞑想とは、自分の体、感情、心や、この世界に起こっている事実に気づくことです。今この瞬間に心が定まるとき、生まれたばかりの幼子、昇ってくる太陽など、今ここにあるすばらしい出来事や不思議に目が開かれます。私たちは、目の前に起こっていることに気づくだけで、とても幸せになれるのです。」(p.5)

パターン・ランゲージは、心のマインドフルネスを目指すといよりは、第一義的には、よりよい質の実践を目指すものであるので、エンゲージド・ブディズムとまったく同じというわけではない。しかし、ある行為・実践が、どのような意味をもっているのかを、深く感じながら実践することの大切さを重視する点では重なりがある。

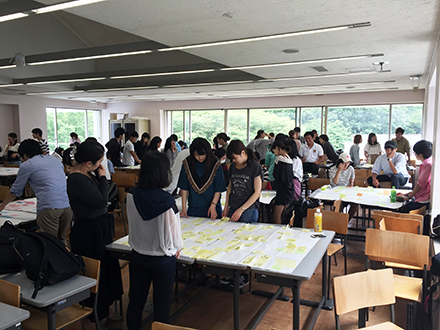

「コラボレーション・パターン」に馴染んている人は、チームの仲間に「ありがとう」というとき、それが《感謝のことば》の実践であるということが心に浮かび、それがいかに大切で有難いことかを感じながら行う。やりとりをしているときには、それが《レスポンス・ラリー》であることを感じるし、《こだわり合う》ことがよい質につながることを感じることができる。

『旅のことば』(認知症とともによりよく生きるためのパターン・ランゲージ)に馴染んでいる人は、水やりをするということが《自分の日課》として大切なものであることや、《なじみの居場所》がかけがえのない場所であることを感じながら、自らのなじみの居場所に思いを馳せる。

このように、パターン・ランゲージは、実は、単に実践していない人に新しい発想を加えるというだけでなく、すでに実践している人にも、その行為・実践の意味(よりよい質につながる、当たり前ではない)を感じて、マインドフルにその行為・実践をすることを可能にしてくれる。パターン・ランゲージの「活用」というときに見過ごされがちだが、その実践の意味を深く感じられるというのは、とても重要なことである。

ガーターのタイトルは、パターン・ランゲージのパターン名にあたり、短詩の部分は、パターンの内容・記述にあたるだろう(特に、イントロダクションや状況、解決のあたり)。そして、詩的なやわらかな部分は、イラストが担っていると思う。

「瞑想と詩を合わせて実践するガーターは、禅の伝統の鍵です。ガーターを憶えれば、蛇口をひねるとき、お茶を一服するときなど、特定の行為と結びついた一節がおのずから心に浮かんでくるでしょう。」(p.6)

「ガーターは大きな助けになり、ほかの人にとっても同じく役に立ちます。心の中に安らぎと、穏やかさと、喜びの深まりを感じ、それを人と分かち合えるようになるのです。」(p.6)

このあたりは、パターンが状況駆動であることや、ランゲージ(言語)としてつくっていることにつながる。パターンは、一人の実践をよりよくするとともに、対話のなかで経験を分かち合うためのものでもある。

パターン・ランゲージとガーターの重なりが見えてくると何がよいかというと、マインドフルネスとの関係が見えてくるだけでなく、それが、歴史的に継承されてきた考え方や方法に接続できるからである。

「ガーターの実践は二千年以上前に始まりました。」(p.4)

ガーターについて、さらに学んでみたいと思っている。

さらに、表現媒体の観点からも、重なりを感じるので、パターン・ランゲージの可能性について、ガーターから学ぶことができるかもしれない。

訳者の解説によれば、世界各国で行われているリトリートでは、ガーターがイラストつきの小さなカードに書かれれているものが置かれ、持って帰ることができたりして、人々はお守りのように大切に持っているという。これは、僕らのパターン・カードが近い。

また、ティク・ナット・ハンが開いたフランス・ボルドーのプラムヴィレッジでは、建物や敷地のあちこちでガーターを目にするという。それぞれの場所に応じて、「洗面所には、『手を洗う』、キッチンには食べる瞑想に関する多くのガーターが、禅堂にはもちろん瞑想に関わるガーターである」(p.251)。これは、僕らでいうと、パターン・オブジェクトにあたる。

さらに、ガーターという言葉の原義は「歌」であり、昔は歌いながら口伝したのではないかということである。これも、僕らがパターン・ソングで行おうとしていることに通じる。おそらく、口伝で広まり受け継げるように、短い詩のかたちをとったのだろう。

このように、ティク・ナット・ハン師の本『今このとき、すばらしきこのとき』は、そのガーターの内容が素敵であるだけでなく、このように今の僕にとっては、とても素敵な可能性が見えた本だった。

ティク・ナット・ハン, 『今このとき、すばらしいこのとき Present Moment Wonderful Moment:毎日が輝くマインドフルネスのことば』, 島田啓介(訳), サンガ, 2017

パターン・ランゲージ | - | -