慶應義塾大学SFC「パターンランゲージ」2021シラバス

「パターンランゲージ」

慶應義塾大学SFC総合政策学部・環境情報学部(基盤科目-共通科目)

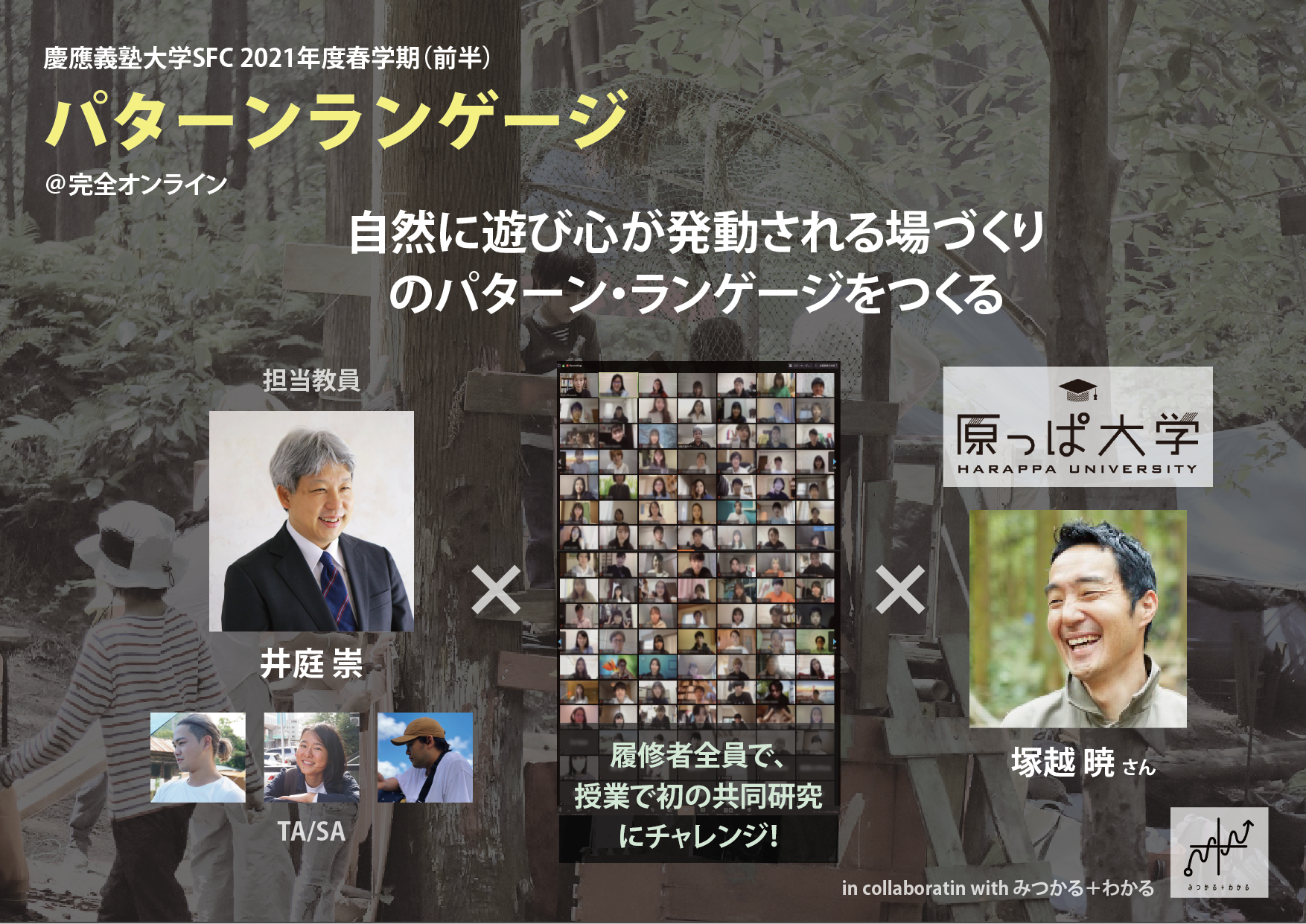

担当教員:井庭 崇

開講:2021年度春学期(前半)

曜日時限:金曜4・5限(オンライン開講)

【主題と目標/授業の手法など】

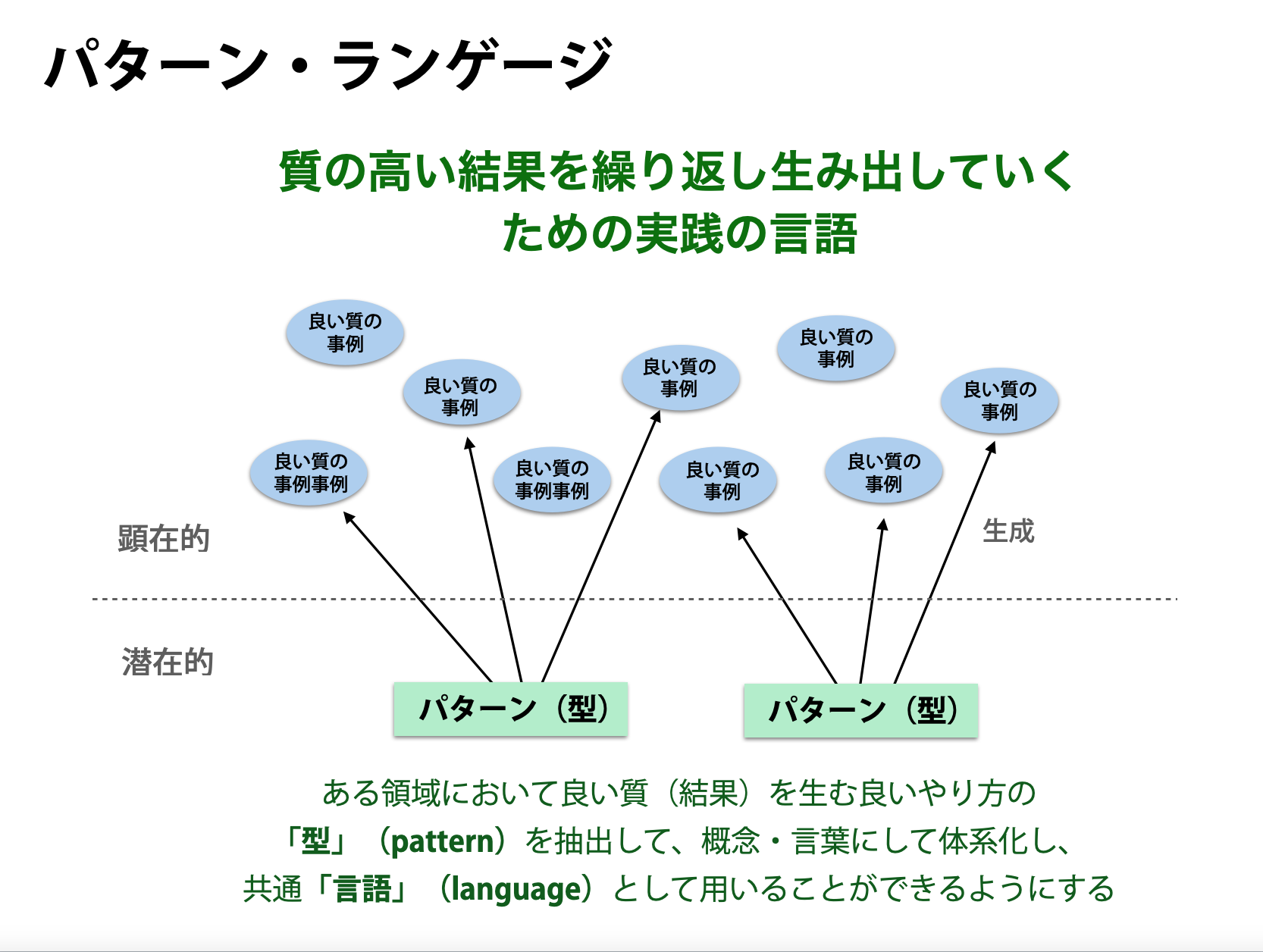

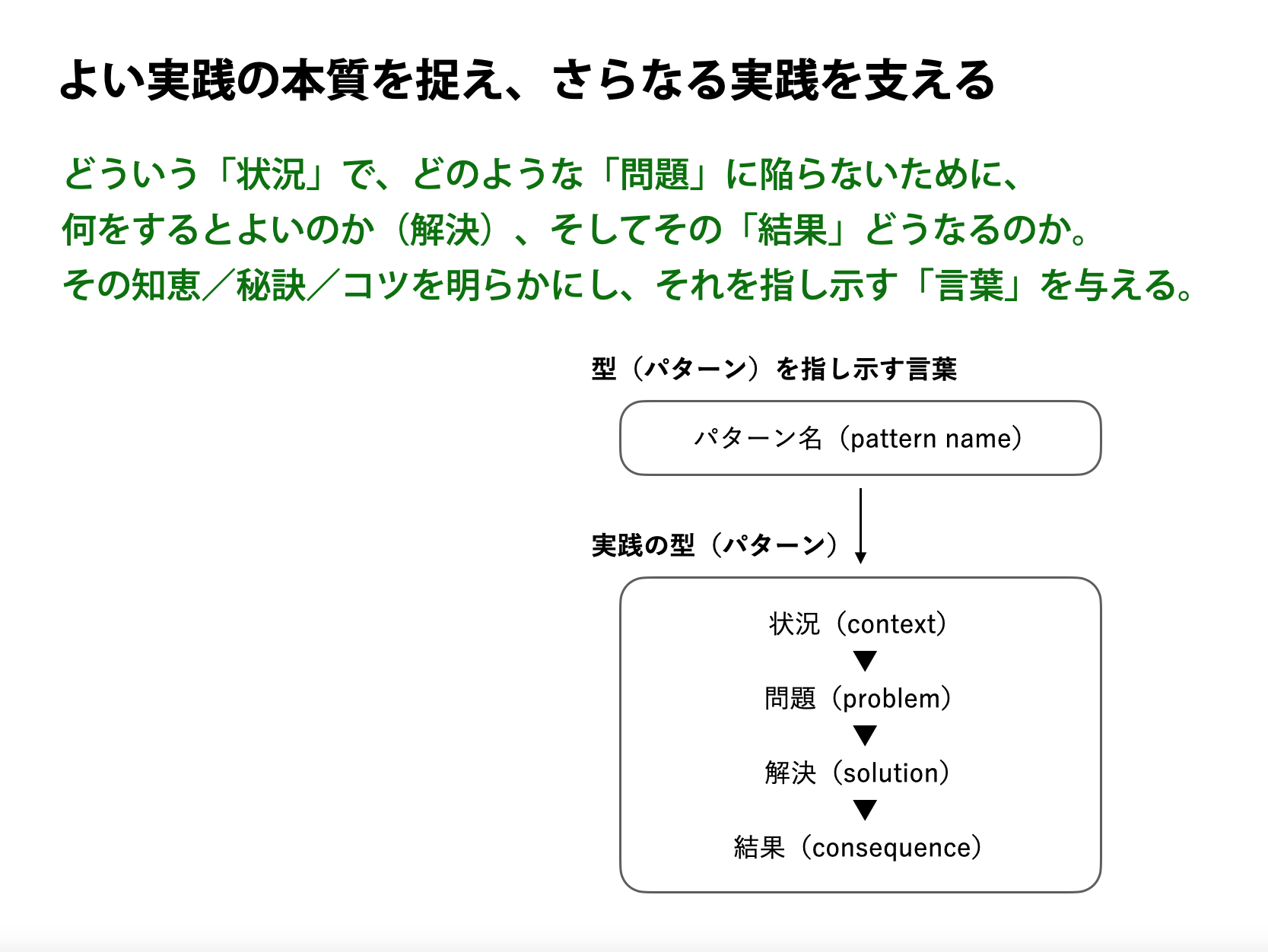

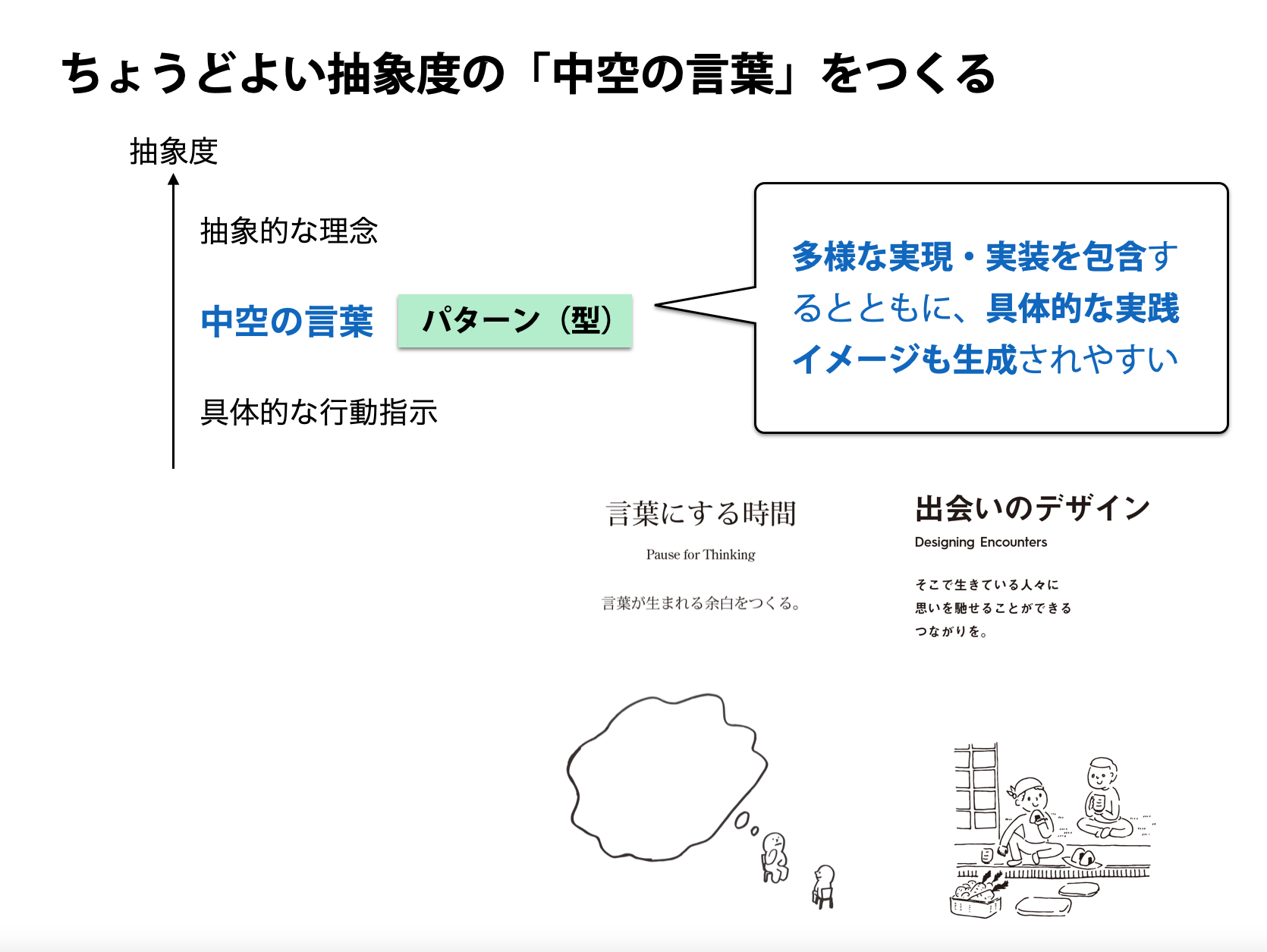

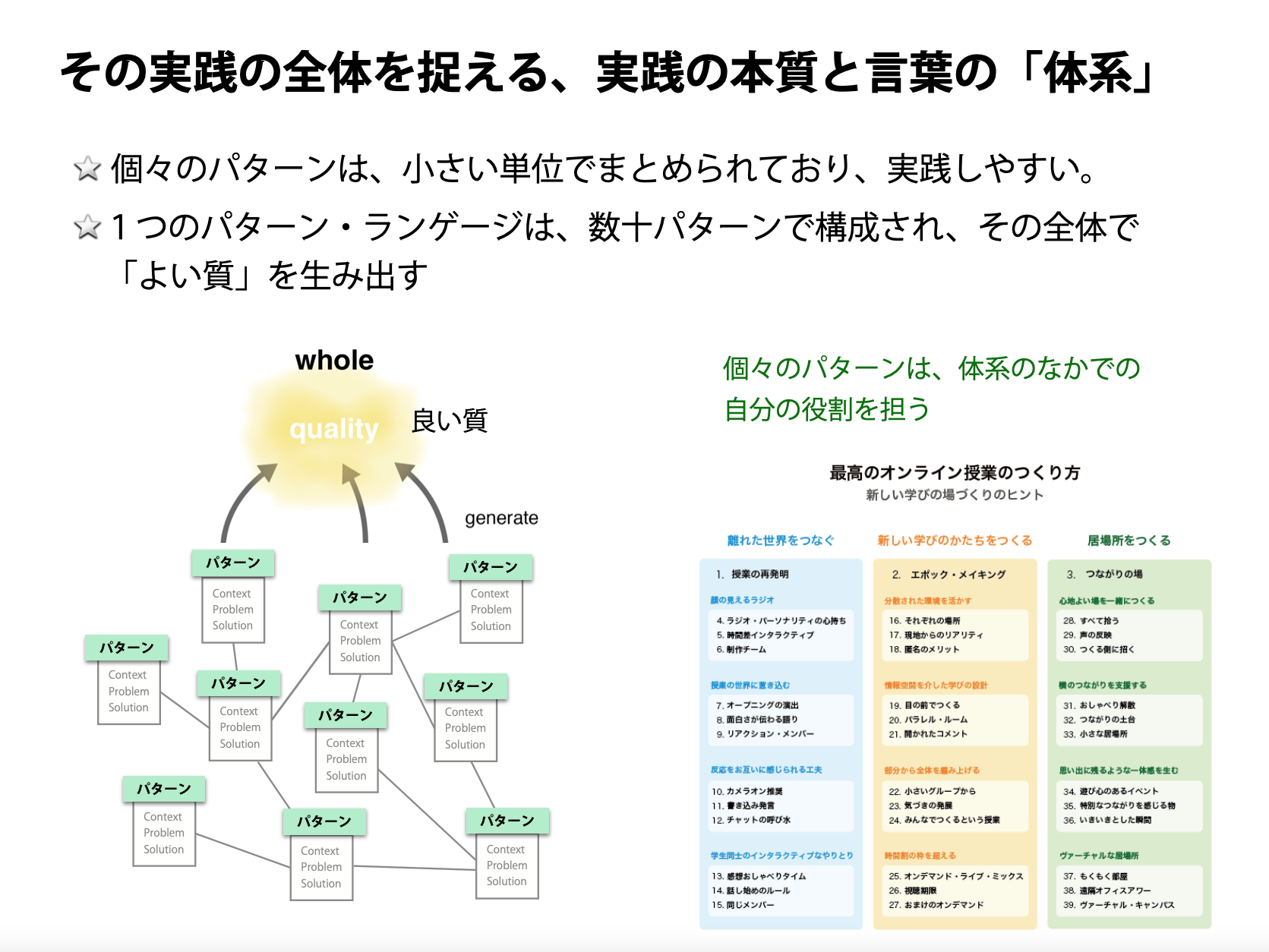

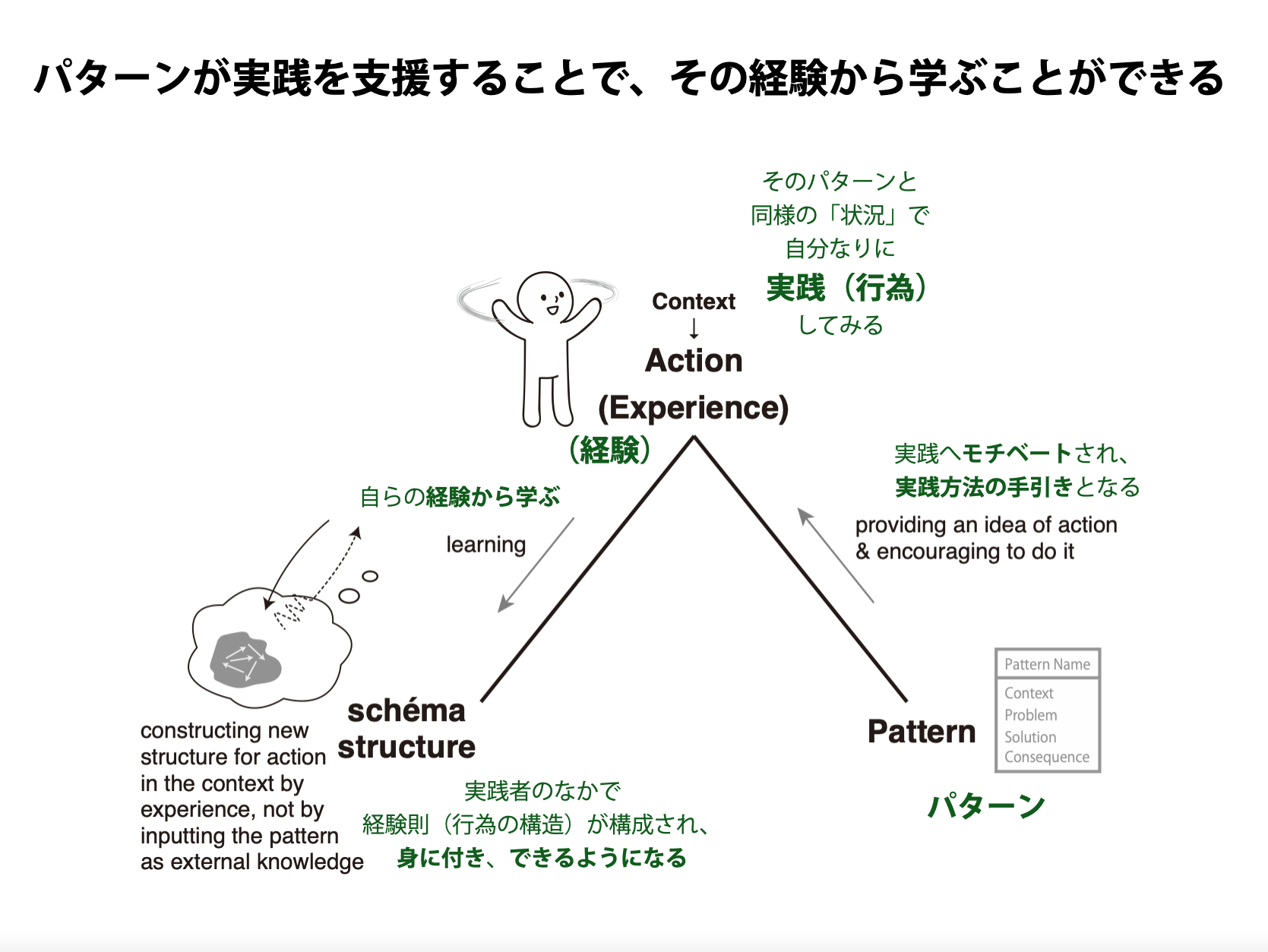

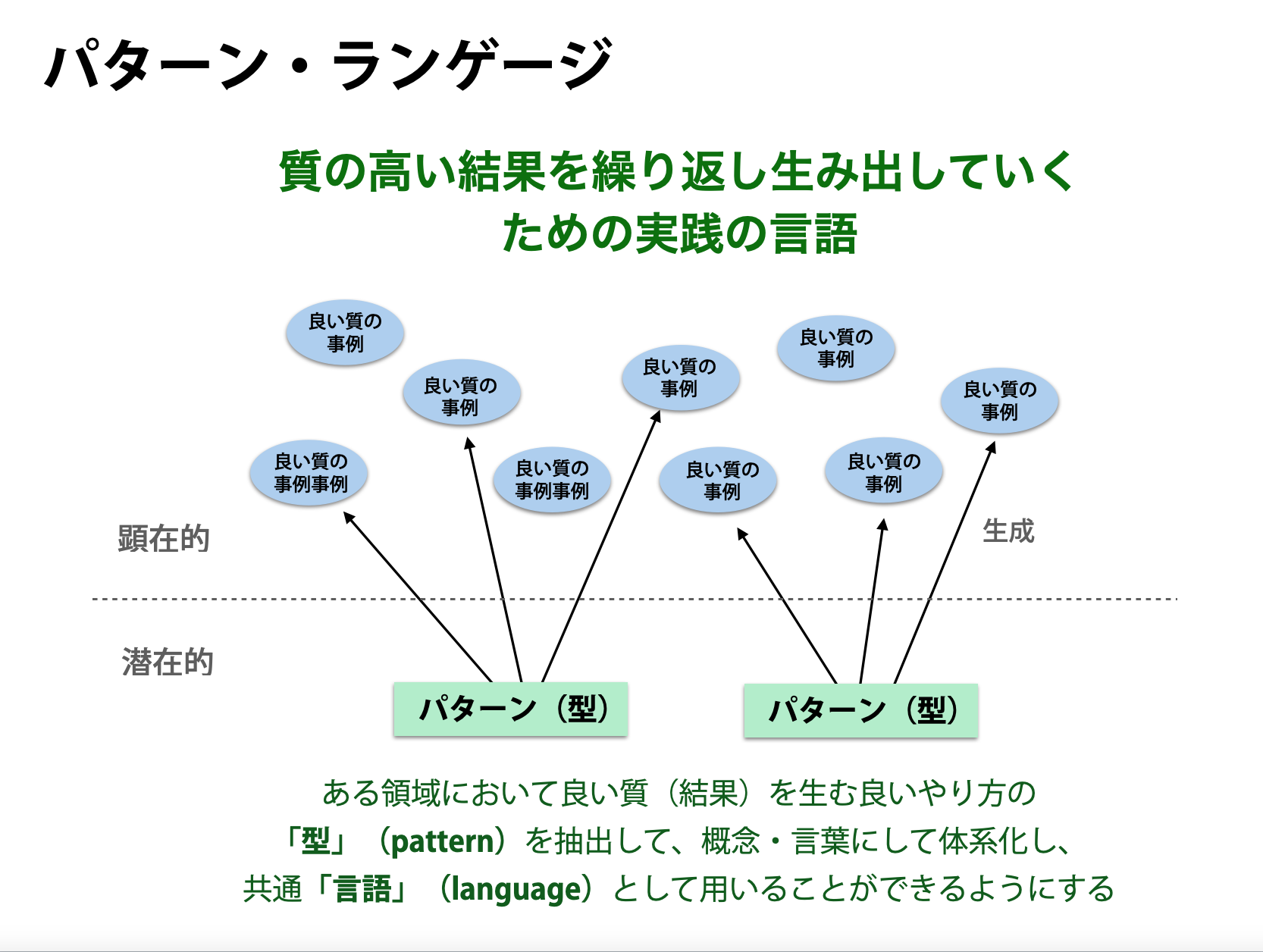

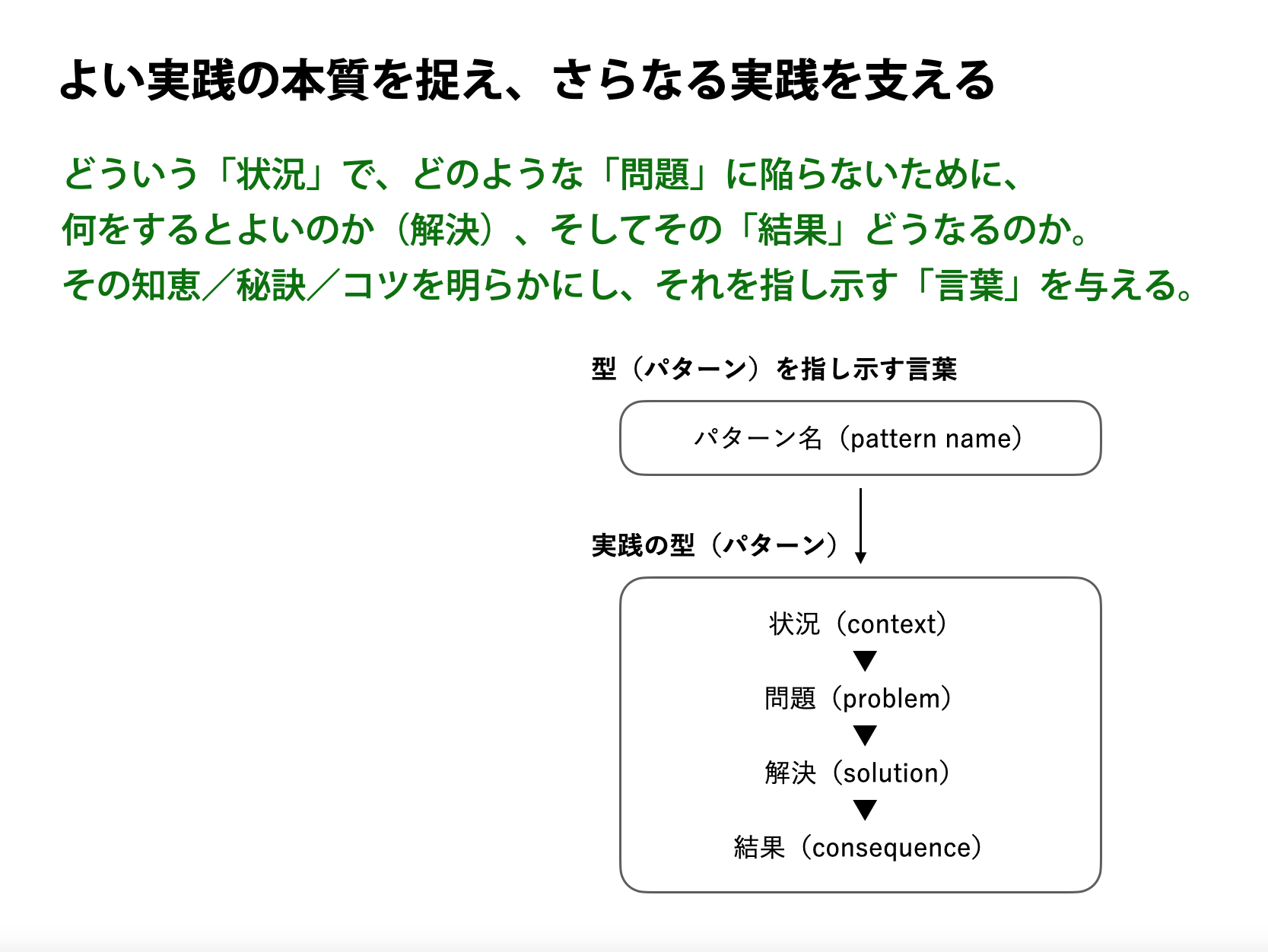

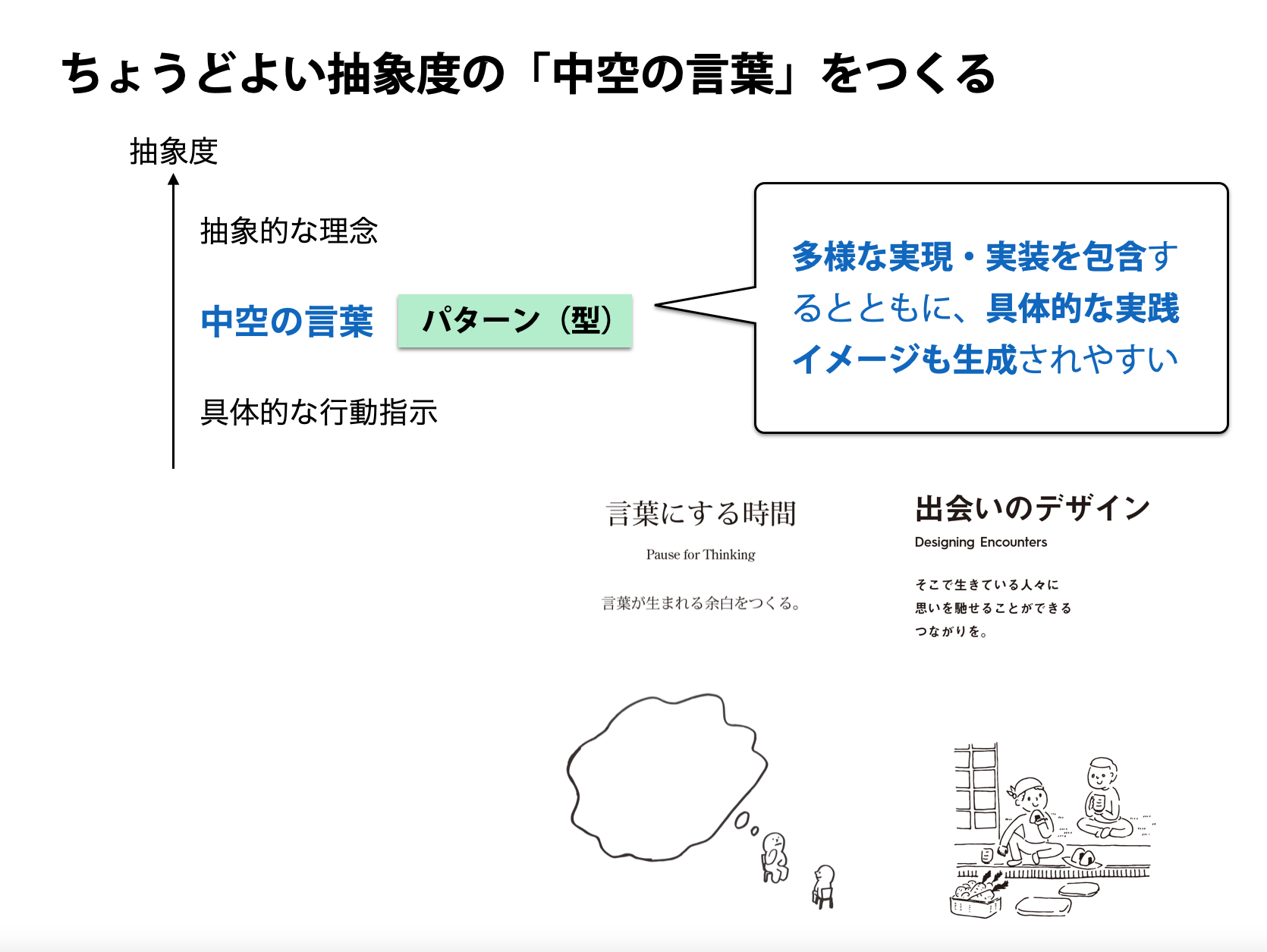

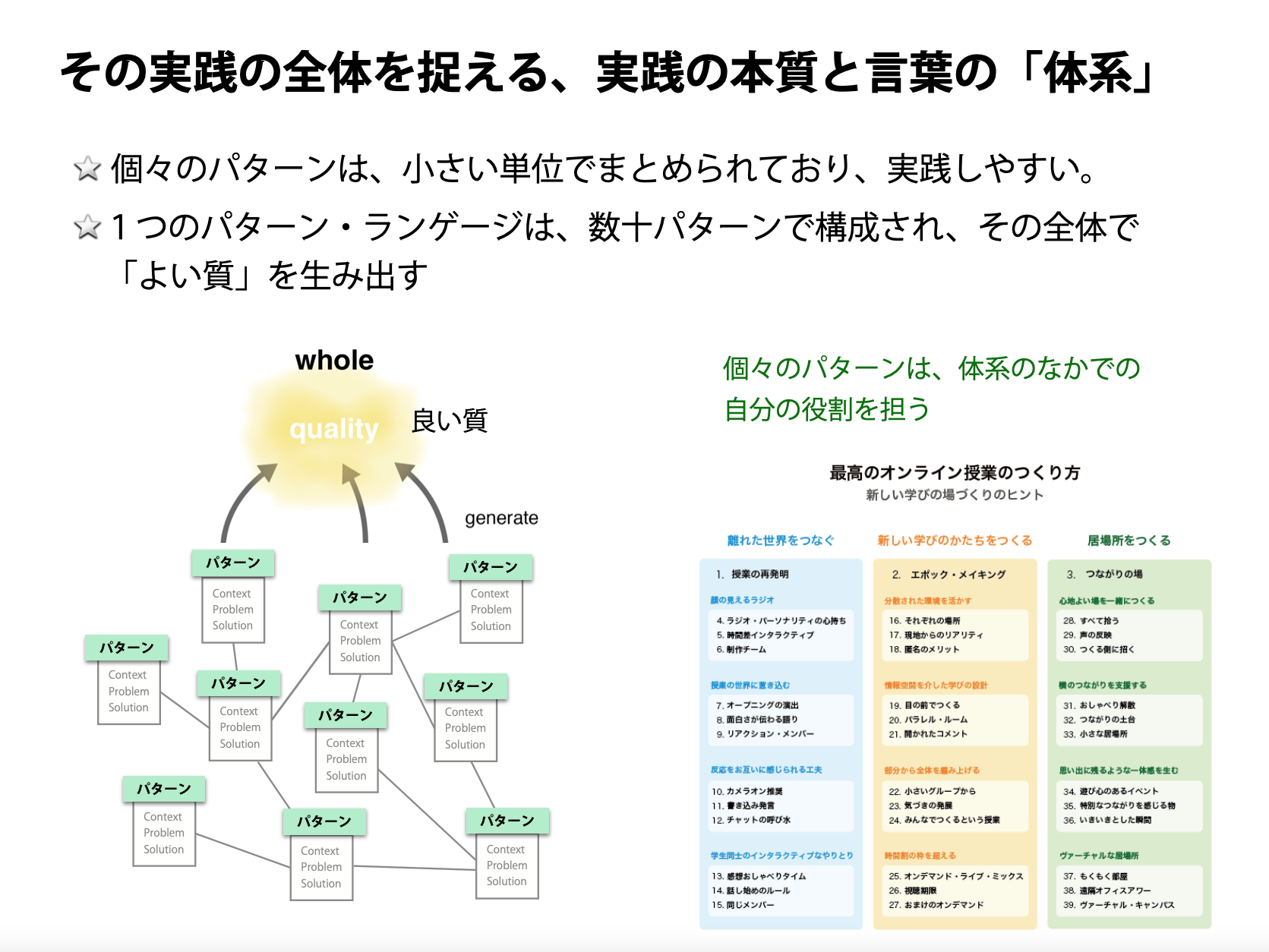

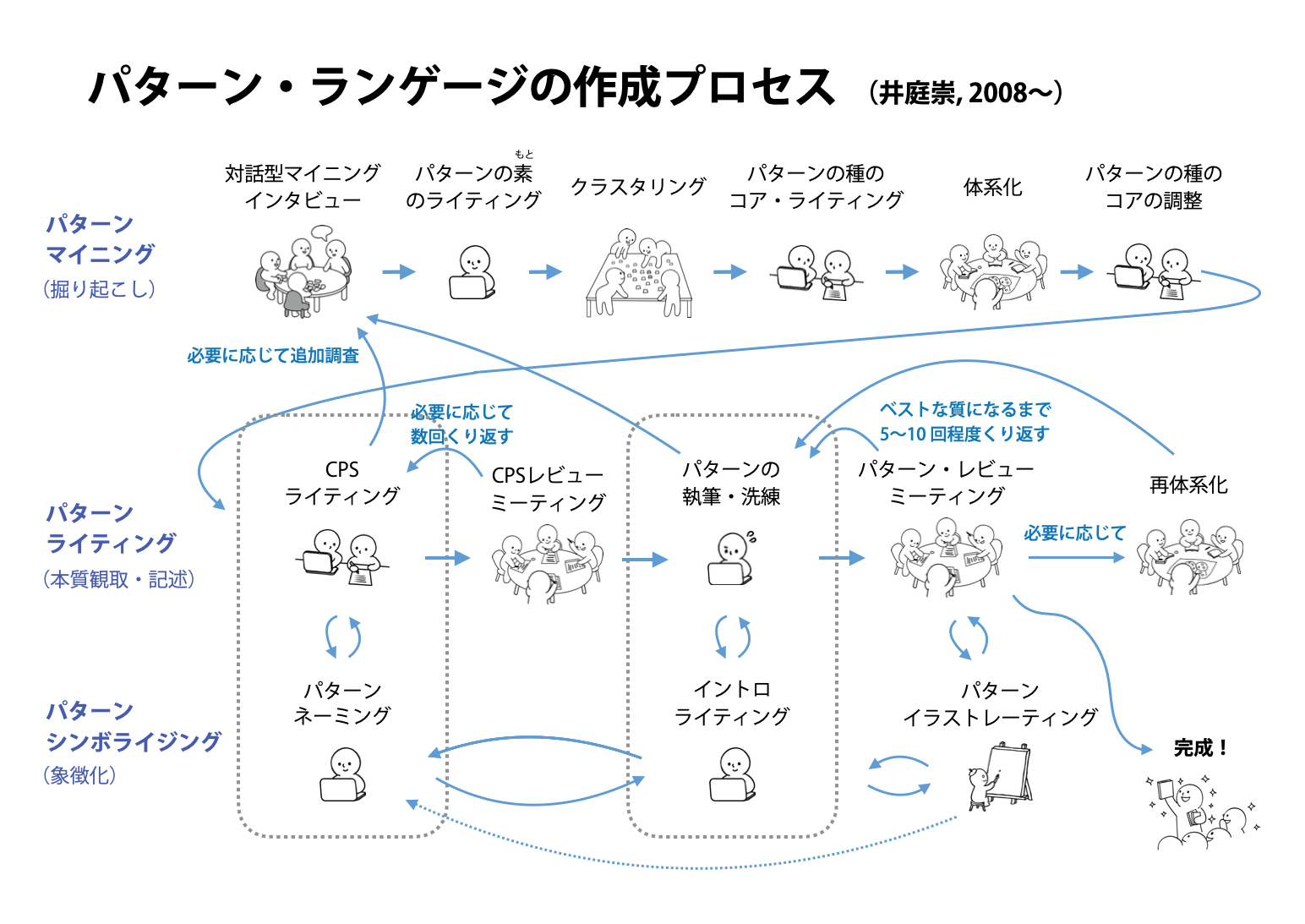

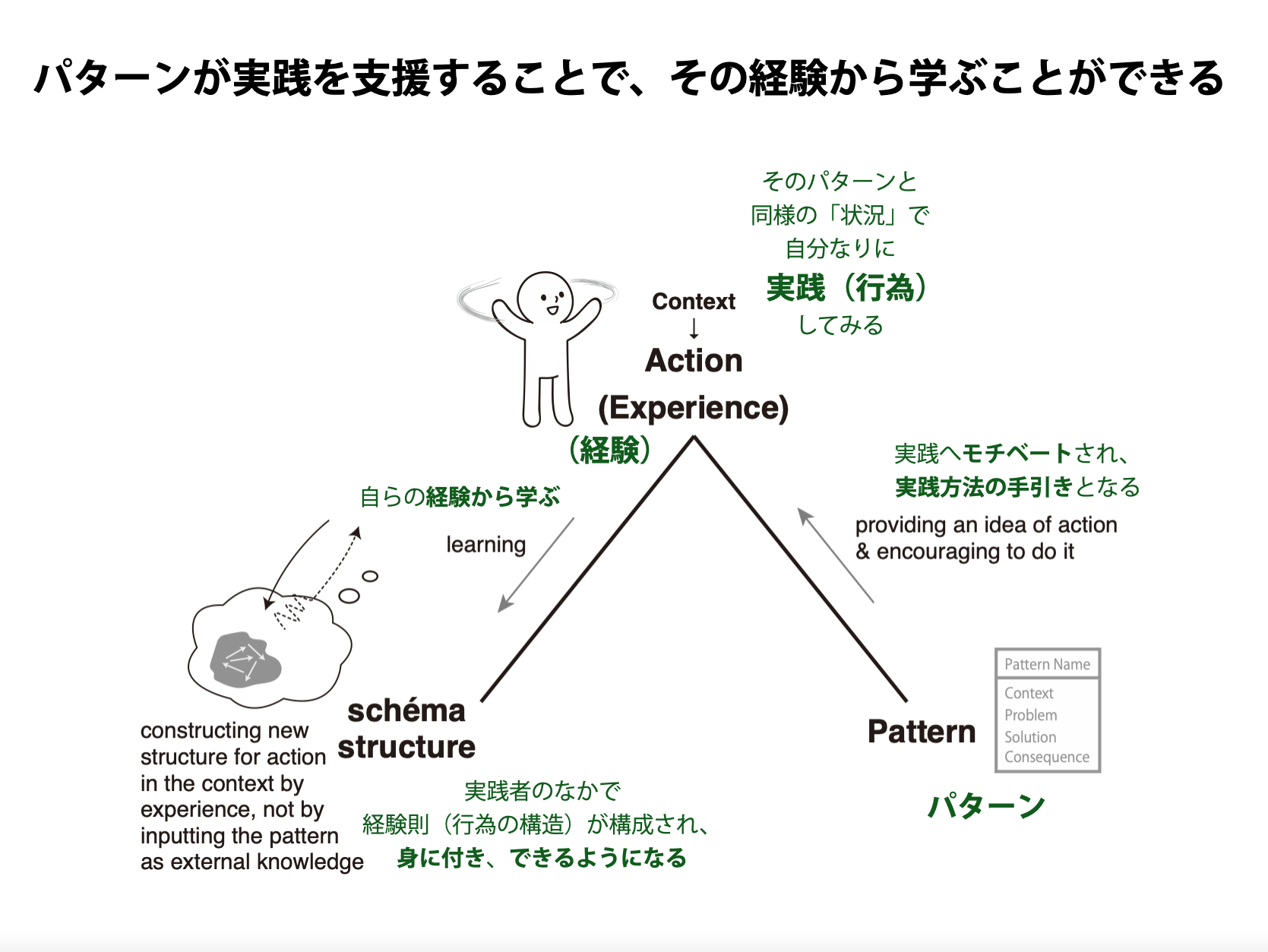

この授業では、一人ひとりがもつ創造性を支援するためのメディア「パターンランゲージ」について、その考え方と作成方法を体験的に学びます。パターンランゲージでは、創造・実践の経験則(コツ)を「パターン」という小さな単位にまとめ、言語化します。

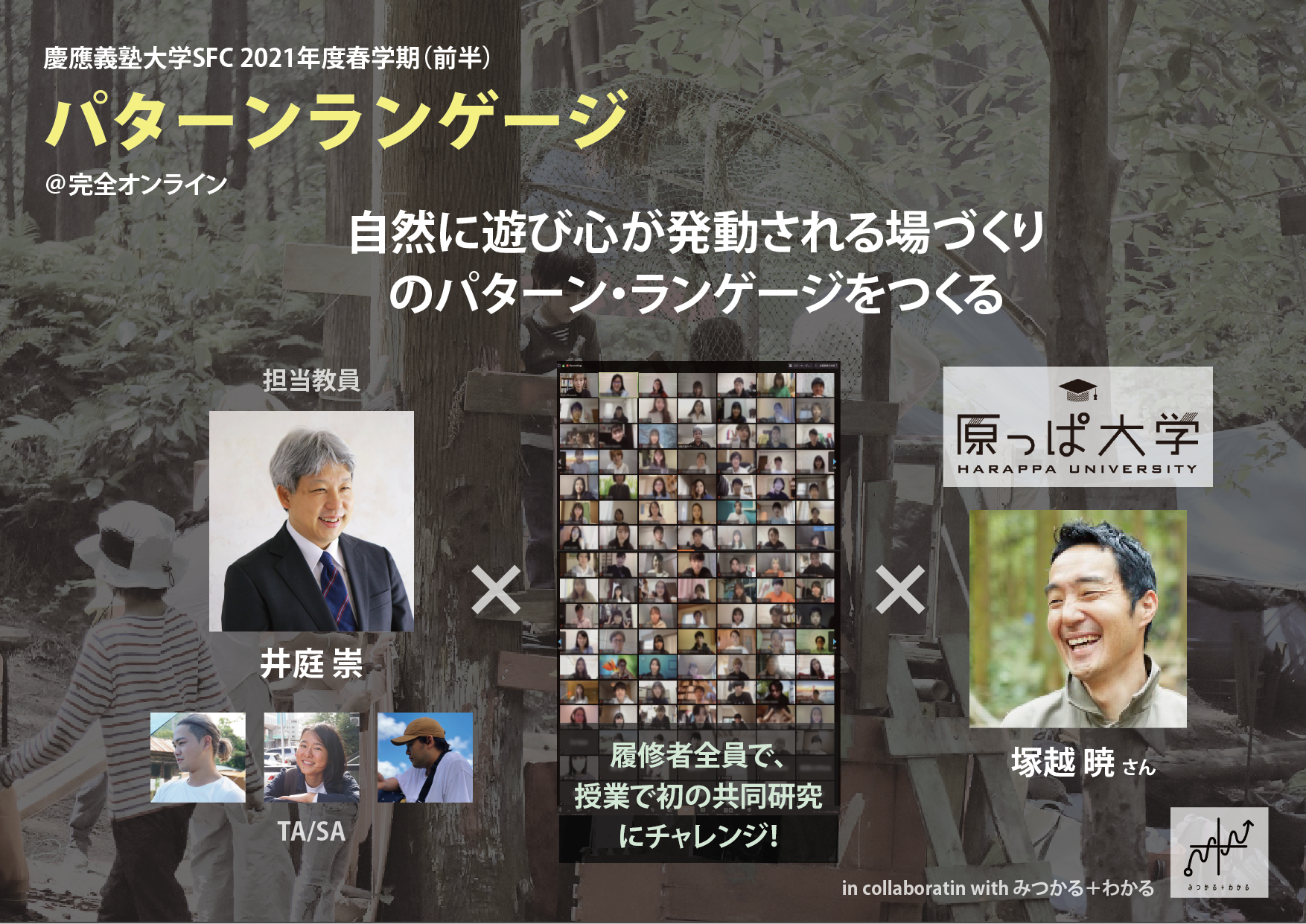

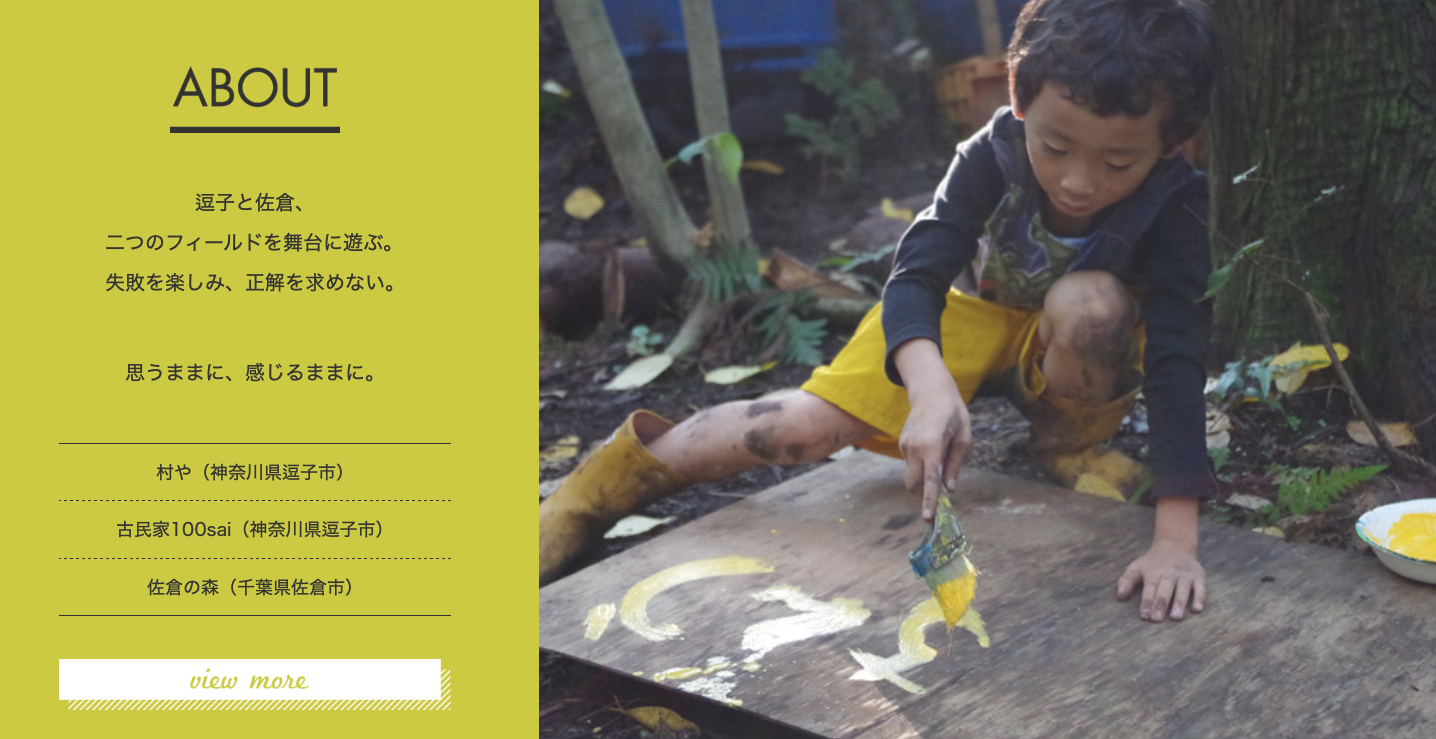

2021年度の授業では、感じるままに思い切り遊ぶ場をつくり活動している「原っぱ大学」(HARAPPA株式会社)との共同研究として、「自然に遊び心が発動される場づくりのパターンランゲージ」を、履修者全員で本気でつくります。原っぱ大学の代表の塚越 暁さんからのメッセージは以下の通りです。

これまで井庭研究会ではいろいろな企業・団体と共同研究でパターンランゲージをつくってきましたが、今回のように授業で外部の方の願いに応える共同研究は初めてです(初めてのチャレンジ、ワクワクしますね!)。この授業に参加するみんなで、使命感をもって、よりよいパターンランゲージに仕上げていきたいと思います。つくったパターンランゲージはホームページ等で広く公開する予定です。

この授業は、オンデマンド映像とリアルタイムの時間をうまく組み合わせる《オンデマンド・ライブ・ミックス》の形式で行います。解説のレクチャーはオンデマンド映像で各自見てもらい、金曜4・5限の授業時間中にグループワークを行います。従来であれば授業外で行っていたグループワークを授業時間内に行い、従来であれば授業時間内に行っていたレクチャーを授業外に行うという「反転」をします。これにより、必ず全員が集まって《まとまった時間》のなかで取り組むグループワークが実現するとともに、グループワークの場に教員・TA/SAが顔を出し、相談に乗ったりアドバイスをしたりすることができ、グループワーク成果のクオリティを上げることができると見込んでいます。

パターンランゲージの作成は、本来、非常に多くの作業と長い時間を要するものなので、授業期間内にゼロから完成まで持っていくために、いろいろと工夫をします。まず、初回授業の前に映像を見てもらい取り組んでもらう課題(履修選抜課題)があります。詳細は、本シラバスの【履修選抜課題】と、慶応SFC「パターンランゲージ」2021年度授業サイト(https://note.com/iba/m/m00e53370e26a)を見てください。これにより、スムーズなスタートを切ることができます。

また、授業期間中は、すべての作成作業を履修者だけで行うのではなく、担当教員とTA/SAが「ジェネレーター」として作成の一部を担い、次のステップへと進めることもします。その意味で、担当教員やTA/SAも一緒に取り組むクラス全体のプロジェクトだということになります。このような工夫をすることで、なんとか5週間で完成まで持っていければと思います。なお、原っぱ大学の塚越さんも授業時間に参加していただける予定です。また、この授業・共同研究は、一般社団法人みつかる+わかるのメンバーにも関わってもらえる予定です。

この授業では、パターンランゲージについて多面的に理解を深めてもらうために、授業と並行して文献を読む宿題を毎週出すので、授業初回までに早めに、書籍 『パターン・ランゲージ:創造的な未来をつくるための言語』を入手しておいてください。

【授業計画】

第1・2回(4/9 金):グループワーク(サマリー・ライティング)

マイニング・インタビューから得られた大切なポイントのサマリーを記述していくグループワークに取り組みます。

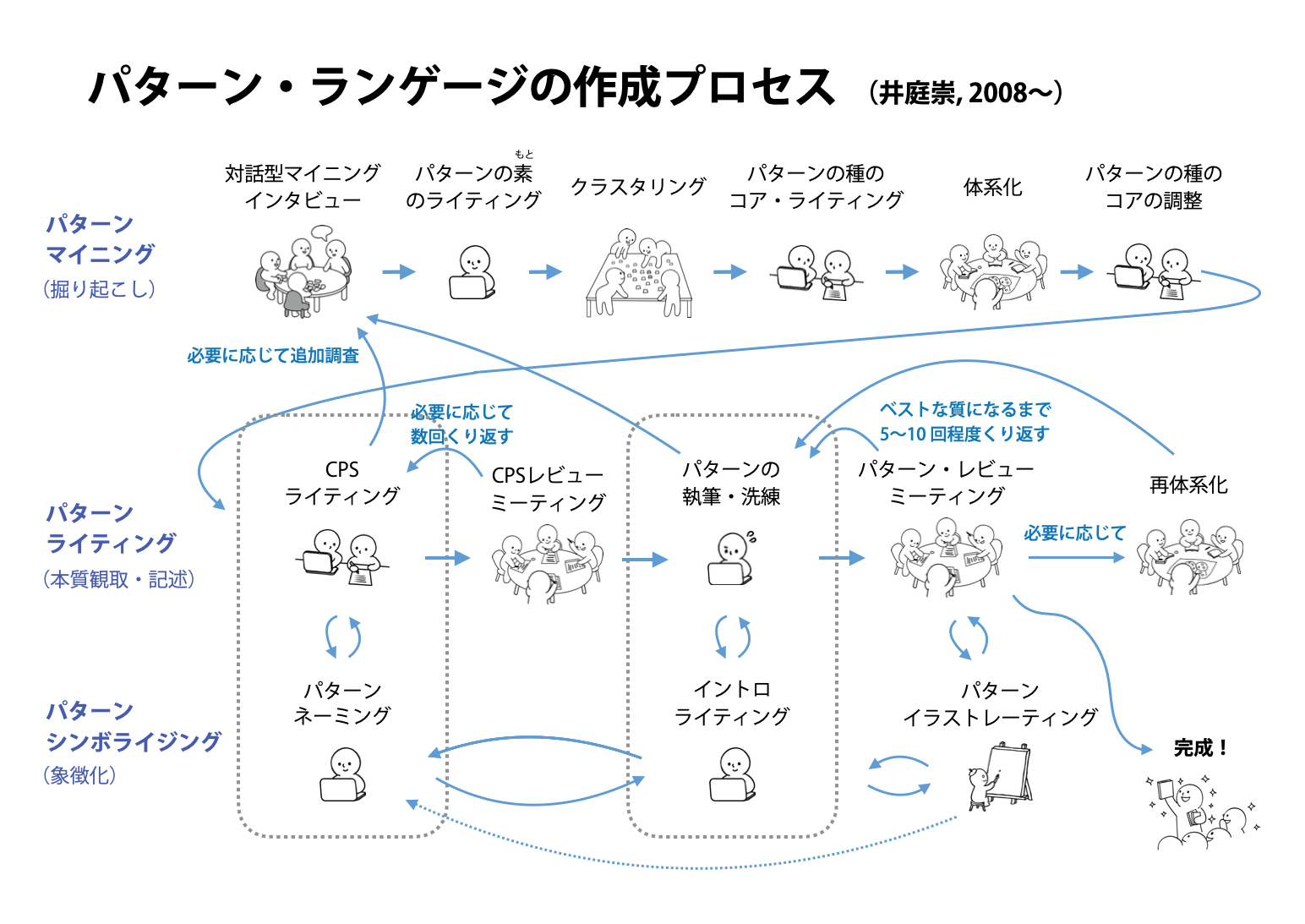

第3・4回(4/16 金):グループワーク(CPSライティング)

体系化して得られた「パターンの種(たね)」のCPS(Context, Problem, Solution)を書くグループワークに取り組みます。

第5・6回(4/23 金):グループワーク(CPSリバイズ)

フィードバックを踏まえて、CPSを修正をするグループワークに取り組みます。

第7・8回(4/30 金):グループワーク(パターン・ライティング)

CPSをもとに、フル記述形式のパターンを書くグループワークに取り組みます。

第9・10回(5/7 金):ライターズ・ワークショップ & グループワーク(パターン・イラスト作成)

書いたパターンをよりよくするためのライターズ・ワークショップを行います。また、パターン・イラストを描くグループワークに取り組みます。

第11・12回(5/14 金):グループワーク最終成果発表 & ふりかえり

この授業で取り組んできたグループワークの成果のパターン・ランゲージを発表するとともに、これまでを振り返ります。

【提出課題・試験・成績評価の方法など】

成績は、授業への参加、グループワークでの貢献と成果、文献読解の宿題、最終レポートから総合的に評価します。

【履修上の注意】

授業は全回オンラインで行います(Zoom)。受講に適した通信環境で参加してください(原則としてカメラオン推奨)。

授業と並行して、文献を読んでまとめを提出する個人宿題が毎週出ます。授業初回までに早めに、書籍 『パターン・ランゲージ:創造的な未来をつくるための言語』(井庭 崇 編著, 慶應義塾大学出版会)を入手しておいてください。

【学生が準備するソフト・機材】

本授業のグループワークではパソコンを用いて作業をするので、授業へはスマートフォンやタブレットではなく、パソコンで参加するようにしてください。

本授業は、Zoomを用いて行います。https://zoom.us/ からインストールし、適宜、最新版にアップデートするようにしてください。

【履修選抜課題】

受入学生数(予定):約 90 人

選抜方法:課題提出による選抜

慶応SFC「パターンランゲージ」2021年度授業サイト(https://note.com/iba/m/m00e53370e26a)にアクセスし、そこに書かれている説明をよく読んだ上で、指定の映像を見て、以下の課題に取り組んで提出してください。

「自然に遊び心が発動される場づくり」における大切なことを10〜20程度、マイニング・インタビュー映像で語られたことから抽出し、記述してください。大切なことは、それぞれ、どういうときに何をすることが大切か(語られていればその理由も)それぞれ1行程度にまとめてください。それを10〜20程度、箇条書きで書いてほしいと思います。授業では、この課題で提出されたものを素材として、パターンランゲージを作成していきます。

提出形式:PDF

課題レポートの最初に、必ず、名前、学年、学籍番号、メールアドレスを記載してください。

【教材・参考文献】

教科書

『パターン・ランゲージ:創造的な未来をつくるための言語』(井庭崇 編著, 中埜博, 江渡浩一郎, 中西泰人, 竹中平蔵, 羽生田栄一, 慶應義塾大学出版会, 2013年)

参考文献

『対話のことば:オープンダイアローグに学ぶ問題解消のための対話の心得』(井庭 崇, 長井 雅史, 丸善出版, 2018年)

『プロジェクト・デザイン・パターン:企画・プロデュース・新規事業に携わる人のための企画のコツ32』 (井庭 崇 , 梶原 文生, 翔泳社, 2016年)

『おもてなしデザイン・パターン:インバウンド時代を生き抜くための「創造的おもてなし」の心得28』(井庭 崇, 中川 敬文, 翔泳社, 2019年)

『旅のことば:認知症とともによりよく生きるためのヒント』(井庭 崇, 岡田 誠 編著, 慶應義塾大学 井庭崇研究室, 認知症フレンドリージャパン・イニシアチブ, 丸善出版, 2015年)

『園づくりのことば:保育をつなぐミドルリーダーの秘訣』(井庭 崇, 秋田 喜代美 編著, 野澤 祥子, 天野 美和子, 宮田 まり子, 丸善出版, 2019年)

『ミラパタ(未来の自分をつくる場所:進路を考えるためのパターン・ランゲージ)ブックレット&カード セット』(クリエイティブシフト, 2017)

『プレゼンテーション・パターン:創造を誘発する表現のヒント』(井庭崇+井庭研究室, 慶應義塾大学出版会, 2013年)

『コロナの時代の暮らしのヒント』(井庭 崇, 晶文社, 2020年)

『クリエイティブ・ラーニング:創造社会の学びと教育』(井庭 崇 編著, 鈴木 寛, 岩瀬 直樹, 今井 むつみ, 市川 力, 慶應義塾大学出版会, 2019年)

『時を超えた建設の道』(クリストファー・アレグザンダー, 鹿島出版会, 1993年)

『パタン・ランゲージ:環境設計の手引』(クリストファー・アレグザンダー, 鹿島出版会, 1984年)

『Fearless Change アジャイルに効く アイデアを組織に広めるための48のパターン』(Mary Lynn Manns, Linda Rising, 丸善出版, 2014年)

『パターン、Wiki、XP:時を超えた創造の原則』(江渡浩一郎, 技術評論社, 2009年)

『A Tale of Pattern Illustrating:パターンイラストの世界』(原澤 香織, 宮崎 夏実, 櫻庭 里嘉, 井庭 崇, CreativeShift, 2015)

【担当教員】

井庭 崇(いば たかし)

慶應義塾大学総合政策学部 教授。株式会社クリエイティブシフト代表取締役社長、一般社団法人みつかる+わかる 理事、および、パターン・ランゲージの学術的な発展を促す国際組織 The HillsideGroup 理事も兼務。2003年、慶應義塾大学政策・メディア研究科後期博士課程修了。博士(政策・メディア)。

様々な創造実践領域の研究を通じて、「創造」(creation)そのもの本質に迫り、「創造システム理論」や「深い創造の原理」等を提唱している。また、創造社会(Creative Society)の実現に向けての社会論、および、実践支援の方法としての「パターン・ランゲージ」の作成・研究に取り組んでいる。井庭研メンバーと作成したパターン・ランゲージは、多様な分野の70種類以上にのぼり、その数は、1600パターン以上となる。

編著書・著書に、『パターン・ランゲージ』(慶應義塾大学出版会、2013年)、『クリエイティブ・ラーニング』(慶應義塾大学出版会, 2019年)、『社会システム理論』(慶應義塾大学出版会、2011 年)、『コロナの時代の暮らしのヒント』(2020年)、『対話のことば』(丸善出版, 2018年)、『プロジェクト・デザイン・パターン』(翔泳社、2016年)、『おもてなしデザイン・パターン』(翔泳社, 2019年)、『プレゼンテーション・ パターン』(慶應義塾大学出版会、2013年:2013年度グッドデザイン賞受賞)、『旅のことば』(丸善出版、2015年)、『園づくりのことば』(丸善出版, 2019年)、『複雑系入門』(NTT出版、1998年)など。2012年にNHK Eテレ「スーパープレゼンテーション」で「アイデアの伝え方」の解説を担当。

※ 学期後半には、同じ金曜4・5限に「創造システム理論」(井庭・若新)が開講されます。併せてどうぞ。

慶應義塾大学SFC総合政策学部・環境情報学部(基盤科目-共通科目)

担当教員:井庭 崇

開講:2021年度春学期(前半)

曜日時限:金曜4・5限(オンライン開講)

【主題と目標/授業の手法など】

この授業では、一人ひとりがもつ創造性を支援するためのメディア「パターンランゲージ」について、その考え方と作成方法を体験的に学びます。パターンランゲージでは、創造・実践の経験則(コツ)を「パターン」という小さな単位にまとめ、言語化します。

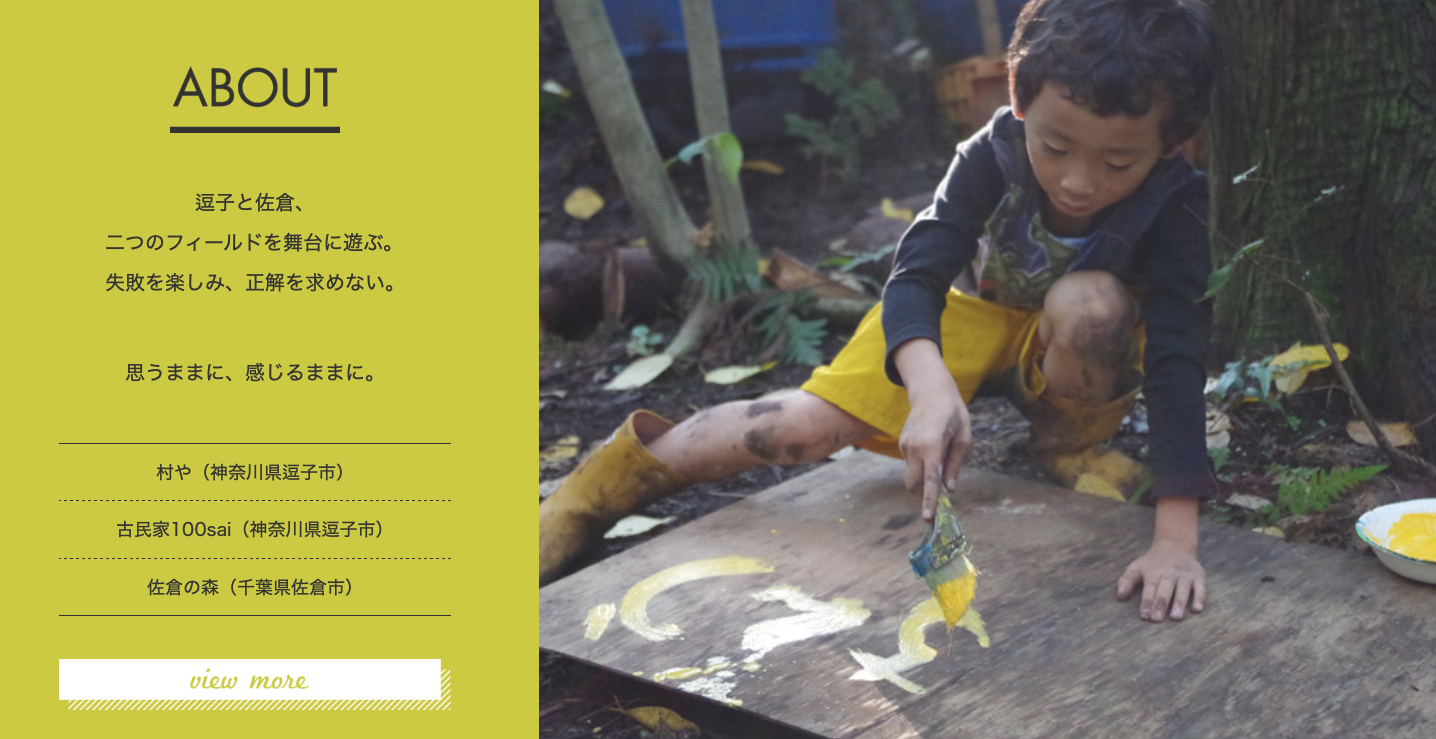

2021年度の授業では、感じるままに思い切り遊ぶ場をつくり活動している「原っぱ大学」(HARAPPA株式会社)との共同研究として、「自然に遊び心が発動される場づくりのパターンランゲージ」を、履修者全員で本気でつくります。原っぱ大学の代表の塚越 暁さんからのメッセージは以下の通りです。

皆さん、こんにちは。原っぱ大学 “ガクチョー” の塚越です。

大人と子どもが野で遊ぶ「原っぱ大学」を逗子に立ち上げて5年。大人も子どもも “自然に” 遊び心が発動される場をつくってくることができました。その場は僕らスタッフの在り方や行動、そして積み重ねられてきた環境により出来上がっているはずなのですが…。

場をつくってきた僕らは当事者すぎてこの場を構成している重要なエッセンスが何なのか感覚でしかとらえきれていません。新しく加わったスタッフはそこで何が起きているのか、どうふるまえばいいのか理解できないで困る、ということが頻繁におきるようになりました。僕らの場のエッセンス、行動原理を共通言語化しなければ・・・。

そんな悩みが次第に大きくなり井庭先生に相談したところ、今回の授業のご提案をいただきました。自分たちだけでは抽出できない場に潜むパターンを皆さんと一緒に発見したいです。そこから浮かび上がるパターンは僕ら原っぱ大学スタッフの共通言語になるとともに、大人と子どもが自由に「遊ぶ」場を構成する普遍的なものになるのではないかと思っています。ぜひ、皆さんの力を貸してください!

これまで井庭研究会ではいろいろな企業・団体と共同研究でパターンランゲージをつくってきましたが、今回のように授業で外部の方の願いに応える共同研究は初めてです(初めてのチャレンジ、ワクワクしますね!)。この授業に参加するみんなで、使命感をもって、よりよいパターンランゲージに仕上げていきたいと思います。つくったパターンランゲージはホームページ等で広く公開する予定です。

この授業は、オンデマンド映像とリアルタイムの時間をうまく組み合わせる《オンデマンド・ライブ・ミックス》の形式で行います。解説のレクチャーはオンデマンド映像で各自見てもらい、金曜4・5限の授業時間中にグループワークを行います。従来であれば授業外で行っていたグループワークを授業時間内に行い、従来であれば授業時間内に行っていたレクチャーを授業外に行うという「反転」をします。これにより、必ず全員が集まって《まとまった時間》のなかで取り組むグループワークが実現するとともに、グループワークの場に教員・TA/SAが顔を出し、相談に乗ったりアドバイスをしたりすることができ、グループワーク成果のクオリティを上げることができると見込んでいます。

パターンランゲージの作成は、本来、非常に多くの作業と長い時間を要するものなので、授業期間内にゼロから完成まで持っていくために、いろいろと工夫をします。まず、初回授業の前に映像を見てもらい取り組んでもらう課題(履修選抜課題)があります。詳細は、本シラバスの【履修選抜課題】と、慶応SFC「パターンランゲージ」2021年度授業サイト(https://note.com/iba/m/m00e53370e26a)を見てください。これにより、スムーズなスタートを切ることができます。

また、授業期間中は、すべての作成作業を履修者だけで行うのではなく、担当教員とTA/SAが「ジェネレーター」として作成の一部を担い、次のステップへと進めることもします。その意味で、担当教員やTA/SAも一緒に取り組むクラス全体のプロジェクトだということになります。このような工夫をすることで、なんとか5週間で完成まで持っていければと思います。なお、原っぱ大学の塚越さんも授業時間に参加していただける予定です。また、この授業・共同研究は、一般社団法人みつかる+わかるのメンバーにも関わってもらえる予定です。

この授業では、パターンランゲージについて多面的に理解を深めてもらうために、授業と並行して文献を読む宿題を毎週出すので、授業初回までに早めに、書籍 『パターン・ランゲージ:創造的な未来をつくるための言語』を入手しておいてください。

【授業計画】

第1・2回(4/9 金):グループワーク(サマリー・ライティング)

マイニング・インタビューから得られた大切なポイントのサマリーを記述していくグループワークに取り組みます。

第3・4回(4/16 金):グループワーク(CPSライティング)

体系化して得られた「パターンの種(たね)」のCPS(Context, Problem, Solution)を書くグループワークに取り組みます。

第5・6回(4/23 金):グループワーク(CPSリバイズ)

フィードバックを踏まえて、CPSを修正をするグループワークに取り組みます。

第7・8回(4/30 金):グループワーク(パターン・ライティング)

CPSをもとに、フル記述形式のパターンを書くグループワークに取り組みます。

第9・10回(5/7 金):ライターズ・ワークショップ & グループワーク(パターン・イラスト作成)

書いたパターンをよりよくするためのライターズ・ワークショップを行います。また、パターン・イラストを描くグループワークに取り組みます。

第11・12回(5/14 金):グループワーク最終成果発表 & ふりかえり

この授業で取り組んできたグループワークの成果のパターン・ランゲージを発表するとともに、これまでを振り返ります。

【提出課題・試験・成績評価の方法など】

成績は、授業への参加、グループワークでの貢献と成果、文献読解の宿題、最終レポートから総合的に評価します。

【履修上の注意】

【学生が準備するソフト・機材】

【履修選抜課題】

受入学生数(予定):約 90 人

選抜方法:課題提出による選抜

慶応SFC「パターンランゲージ」2021年度授業サイト(https://note.com/iba/m/m00e53370e26a)にアクセスし、そこに書かれている説明をよく読んだ上で、指定の映像を見て、以下の課題に取り組んで提出してください。

「自然に遊び心が発動される場づくり」における大切なことを10〜20程度、マイニング・インタビュー映像で語られたことから抽出し、記述してください。大切なことは、それぞれ、どういうときに何をすることが大切か(語られていればその理由も)それぞれ1行程度にまとめてください。それを10〜20程度、箇条書きで書いてほしいと思います。授業では、この課題で提出されたものを素材として、パターンランゲージを作成していきます。

提出形式:PDF

課題レポートの最初に、必ず、名前、学年、学籍番号、メールアドレスを記載してください。

【教材・参考文献】

教科書

参考文献

【担当教員】

井庭 崇(いば たかし)

慶應義塾大学総合政策学部 教授。株式会社クリエイティブシフト代表取締役社長、一般社団法人みつかる+わかる 理事、および、パターン・ランゲージの学術的な発展を促す国際組織 The HillsideGroup 理事も兼務。2003年、慶應義塾大学政策・メディア研究科後期博士課程修了。博士(政策・メディア)。

様々な創造実践領域の研究を通じて、「創造」(creation)そのもの本質に迫り、「創造システム理論」や「深い創造の原理」等を提唱している。また、創造社会(Creative Society)の実現に向けての社会論、および、実践支援の方法としての「パターン・ランゲージ」の作成・研究に取り組んでいる。井庭研メンバーと作成したパターン・ランゲージは、多様な分野の70種類以上にのぼり、その数は、1600パターン以上となる。

編著書・著書に、『パターン・ランゲージ』(慶應義塾大学出版会、2013年)、『クリエイティブ・ラーニング』(慶應義塾大学出版会, 2019年)、『社会システム理論』(慶應義塾大学出版会、2011 年)、『コロナの時代の暮らしのヒント』(2020年)、『対話のことば』(丸善出版, 2018年)、『プロジェクト・デザイン・パターン』(翔泳社、2016年)、『おもてなしデザイン・パターン』(翔泳社, 2019年)、『プレゼンテーション・ パターン』(慶應義塾大学出版会、2013年:2013年度グッドデザイン賞受賞)、『旅のことば』(丸善出版、2015年)、『園づくりのことば』(丸善出版, 2019年)、『複雑系入門』(NTT出版、1998年)など。2012年にNHK Eテレ「スーパープレゼンテーション」で「アイデアの伝え方」の解説を担当。

※ 学期後半には、同じ金曜4・5限に「創造システム理論」(井庭・若新)が開講されます。併せてどうぞ。

授業関連 | - | -