学習パターン対話ワークショップの分析(1)

以前紹介したように、SFCの授業「パターンランゲージ」では、「学習パターン」(Learning Patterns)を用いた「学びに関する対話ワークショップ」を行なった。

ワークショップの内容については、「"Design Your Learning!" Dialogue Workshop @SFC」を、狙いについては、「メディアとしての学習パターン:対話ワークショップの狙い」を、ご覧いただきたい。

今回は、このワークショップの際に提出してもらったデータの分析結果を紹介したい。なお、ワークショップ参加者は計36人で、学年別の内訳は1年生6人、2年生16人、3年生13人、4年生3人であった。

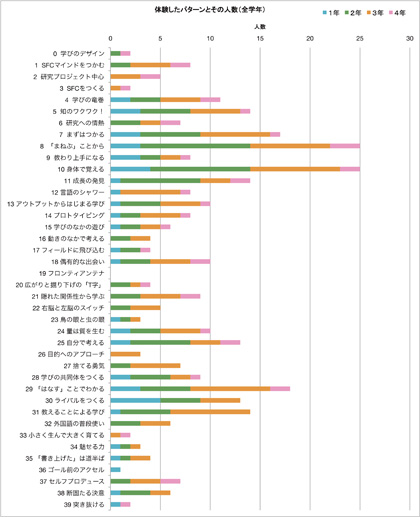

■ 体験パターン(全体)

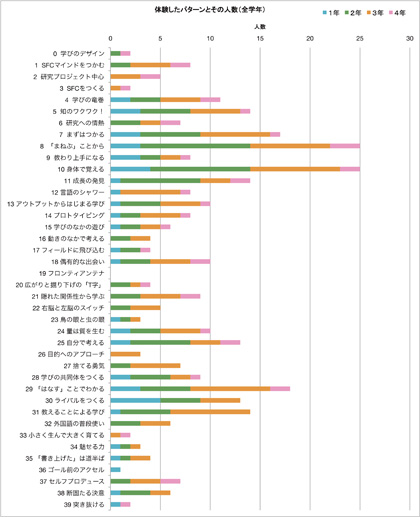

個々のパターンごとに、そのパターンを体験している人数をまとめると、以下のようになる。参考までに、学年別の内訳を色分けで示してある(学年によって履修者数が異なるので、読み取りの際には注意)。

体験したことがあるパターンとして、最も人数が多かったのが「『まねぶ』ことから」と「身体で覚える」であった。約7割が体験している。

「『まねぶ』ことから」の体験について具体的なエピソードをみてみると、体験の場面はかなり多岐にわたっている。受験勉強の仕方、外国語学習の方法、研究のやり方、スポーツのフォーム、コーチングの方法、楽器の演奏、コミュニケーションの取り方、イベント司会の仕方、文章の書き方、ものづくりの基礎技術、アイデアの出し方などが挙げられている。

「身体で覚える」の具体的な体験談は、スポーツが最も多く、次に音楽、そして、コンピュータ等の技術の習得であった。

次に多かったのは「『はなす』ことでわかる」であり、それから「まずはつかる」が続く。このあたりまでが、参加者の約半数が体験しているパターンである。

逆に、誰も体験していないというパターンもあった。「フロンティアンテナ」だ。“研究プロジェクト中心”のSFCであるから、本来は最先端の動向を知るということは不可欠なはずだが、今回の参加者(全員学部生)についてはそのあたりの体験はないようだ(大学院生であれば、もっと多くの人が体験しているはずである)。

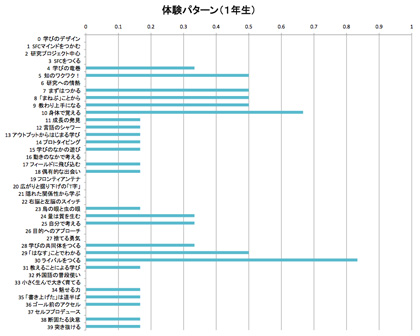

■ 体験パターン(学年別)

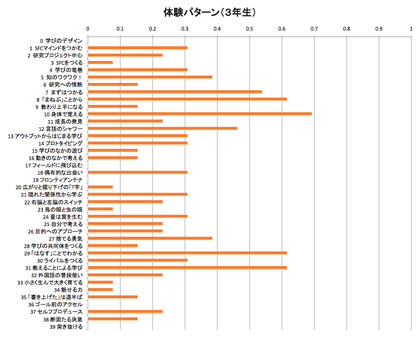

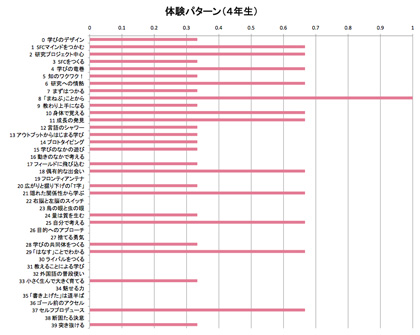

次に、各パターンを体験したことがある人数を、学年別にみてみよう。学年によって人数が大きく異なるので、このグラフから、横軸を「体験している人の、その学年の全人数における割合」としてある。

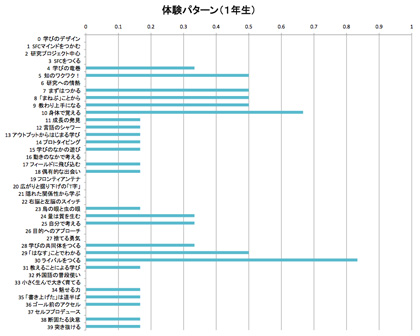

1年生は母数が6人なので、この結果から統計的な含意を読み取るのは難しいが、他の学年にはない大きな特徴がいくつかある。

まず第一に、パターンNo.0〜3という抽象度の高いパターンがひとつも選択されていないという点である。具体的にいうと、No.0「学びのデザイン」、No. 1「SFCマインドをつかむ」、No. 2「研究プロジェクト中心」、No. 3「SFCをつくる」であり、これらのパターンは、それ以降に続く個別パターンを束ねる役割をしているものである。これらの抽象的なパターンは、入学後1年未満では、体験や意識がないということだろう。

第二に、2年生以上では体験されている No.37「セルフプロデュース」が選択されていない点も注目に値する。これは、1年生はまだ「SFCらしい学びのスタイル」を身につけている途中である、ということの表れかもしれない(とはいえ、母数を増やしたときに結果が変わる可能性もあるので、これらはあくまでも仮説的な考察にすぎない)。

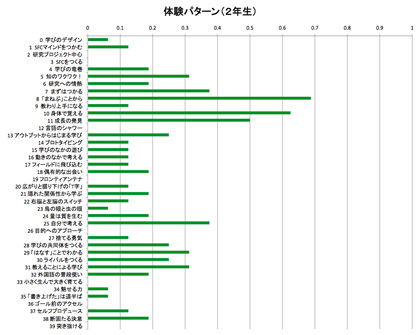

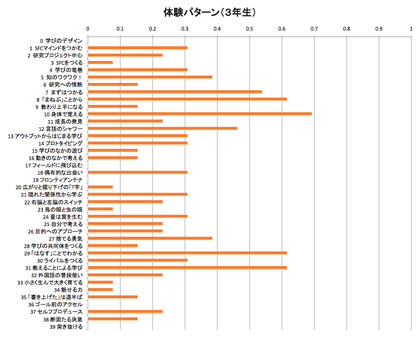

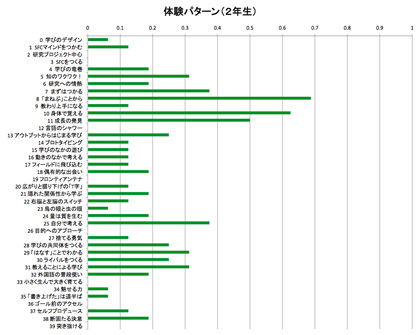

2年生と3年生は、それぞれ16人と13人におり、分布の特徴がわかりやすい。どちらの場合も、基本的には、学び始めのパターン(「『まねぶ』ことから」や「身体で覚える」)に大きな山がある。

興味深いのは、2年生では小さな山であった対人関係のなかの学びのパターン(「『はなす』ことでわかる」や「教えることによる学び」)が、3年生では大きく伸びていることである。これは、研究会で後輩ができたり、授業のアシスタントをする等の「半学半教」の経験と関係しているのかもしれない。

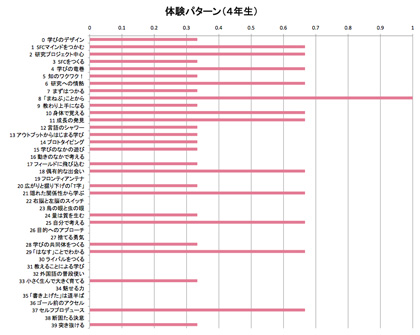

最後の4年生の分布に関しては、3人のデータなので、ここから何かを導きだすことは難しいだろう(できるならば、今後、どの学年も、ある程度の人数が確保できる調査をしたいものである)。

■ 不可視の「体験」を把握する調査ツールとしてのパターン・ランゲージ

以上の結果によって、それぞれの学習パターンが、SFCの一部の学生たちに体験されている/徐々に体験されていく、ということがわかった。このことは、「学習パターン」のパターン・ランゲージとしての妥当性を支持する結果だといえる。

しかし、もっと興味深いのは、本来は個人的な営みであり不可視である「学びの体験」を掘り起こし、把握するということに、パターン・ランゲージが役立っているという点である。以前、「語りのメディアとしてのパターン・ランゲージ」という話を書いたが、今の文脈でいうならば、「新しい調査ツールとしてのパターン・ランゲージ」と捉えることもできるだろう。

有限のパターンを相手に投げかけることで初めて捉えられるリアリティがある ——— その意味において、パターン・ランゲージは新しい調査ツールになり得る。

今回の試みでは、「有限のパターンを相手に投げかけることで初めて捉えられるリアリティ」が「学びの体験」だということになる。

パターン・ランゲージは、本来は分解不可能/記述不可能な実践知を、パターンという単位でまとめ、記述したものである。本来は分解できないものを分解し、本来は書くことができないものを書くわけなので、いわば “不完全” な方法だといえるかもしれない。

しかし、僕ら人間は、ある単位にまとめ、表現しなければ、認識することも伝えることもできない。そう考えると、たとえ不完全だったとしても、役に立つのであれば、ひとまず成功と言えるのではないだろうか。

不可視の「体験」を把握する調査ツールとしてのパターン・ランゲージ ——— この可能性を、しばらく探ってみたい。

(つづく)

※ 今回の分析は、授業SA(Student Assistant)の四元さんと坂本さんに手伝ってもらいました。ありがとう。

ワークショップの内容については、「"Design Your Learning!" Dialogue Workshop @SFC」を、狙いについては、「メディアとしての学習パターン:対話ワークショップの狙い」を、ご覧いただきたい。

今回は、このワークショップの際に提出してもらったデータの分析結果を紹介したい。なお、ワークショップ参加者は計36人で、学年別の内訳は1年生6人、2年生16人、3年生13人、4年生3人であった。

■ 体験パターン(全体)

個々のパターンごとに、そのパターンを体験している人数をまとめると、以下のようになる。参考までに、学年別の内訳を色分けで示してある(学年によって履修者数が異なるので、読み取りの際には注意)。

体験したことがあるパターンとして、最も人数が多かったのが「『まねぶ』ことから」と「身体で覚える」であった。約7割が体験している。

「『まねぶ』ことから」の体験について具体的なエピソードをみてみると、体験の場面はかなり多岐にわたっている。受験勉強の仕方、外国語学習の方法、研究のやり方、スポーツのフォーム、コーチングの方法、楽器の演奏、コミュニケーションの取り方、イベント司会の仕方、文章の書き方、ものづくりの基礎技術、アイデアの出し方などが挙げられている。

「身体で覚える」の具体的な体験談は、スポーツが最も多く、次に音楽、そして、コンピュータ等の技術の習得であった。

次に多かったのは「『はなす』ことでわかる」であり、それから「まずはつかる」が続く。このあたりまでが、参加者の約半数が体験しているパターンである。

逆に、誰も体験していないというパターンもあった。「フロンティアンテナ」だ。“研究プロジェクト中心”のSFCであるから、本来は最先端の動向を知るということは不可欠なはずだが、今回の参加者(全員学部生)についてはそのあたりの体験はないようだ(大学院生であれば、もっと多くの人が体験しているはずである)。

■ 体験パターン(学年別)

次に、各パターンを体験したことがある人数を、学年別にみてみよう。学年によって人数が大きく異なるので、このグラフから、横軸を「体験している人の、その学年の全人数における割合」としてある。

1年生は母数が6人なので、この結果から統計的な含意を読み取るのは難しいが、他の学年にはない大きな特徴がいくつかある。

まず第一に、パターンNo.0〜3という抽象度の高いパターンがひとつも選択されていないという点である。具体的にいうと、No.0「学びのデザイン」、No. 1「SFCマインドをつかむ」、No. 2「研究プロジェクト中心」、No. 3「SFCをつくる」であり、これらのパターンは、それ以降に続く個別パターンを束ねる役割をしているものである。これらの抽象的なパターンは、入学後1年未満では、体験や意識がないということだろう。

第二に、2年生以上では体験されている No.37「セルフプロデュース」が選択されていない点も注目に値する。これは、1年生はまだ「SFCらしい学びのスタイル」を身につけている途中である、ということの表れかもしれない(とはいえ、母数を増やしたときに結果が変わる可能性もあるので、これらはあくまでも仮説的な考察にすぎない)。

2年生と3年生は、それぞれ16人と13人におり、分布の特徴がわかりやすい。どちらの場合も、基本的には、学び始めのパターン(「『まねぶ』ことから」や「身体で覚える」)に大きな山がある。

興味深いのは、2年生では小さな山であった対人関係のなかの学びのパターン(「『はなす』ことでわかる」や「教えることによる学び」)が、3年生では大きく伸びていることである。これは、研究会で後輩ができたり、授業のアシスタントをする等の「半学半教」の経験と関係しているのかもしれない。

最後の4年生の分布に関しては、3人のデータなので、ここから何かを導きだすことは難しいだろう(できるならば、今後、どの学年も、ある程度の人数が確保できる調査をしたいものである)。

■ 不可視の「体験」を把握する調査ツールとしてのパターン・ランゲージ

以上の結果によって、それぞれの学習パターンが、SFCの一部の学生たちに体験されている/徐々に体験されていく、ということがわかった。このことは、「学習パターン」のパターン・ランゲージとしての妥当性を支持する結果だといえる。

しかし、もっと興味深いのは、本来は個人的な営みであり不可視である「学びの体験」を掘り起こし、把握するということに、パターン・ランゲージが役立っているという点である。以前、「語りのメディアとしてのパターン・ランゲージ」という話を書いたが、今の文脈でいうならば、「新しい調査ツールとしてのパターン・ランゲージ」と捉えることもできるだろう。

有限のパターンを相手に投げかけることで初めて捉えられるリアリティがある ——— その意味において、パターン・ランゲージは新しい調査ツールになり得る。

今回の試みでは、「有限のパターンを相手に投げかけることで初めて捉えられるリアリティ」が「学びの体験」だということになる。

パターン・ランゲージは、本来は分解不可能/記述不可能な実践知を、パターンという単位でまとめ、記述したものである。本来は分解できないものを分解し、本来は書くことができないものを書くわけなので、いわば “不完全” な方法だといえるかもしれない。

しかし、僕ら人間は、ある単位にまとめ、表現しなければ、認識することも伝えることもできない。そう考えると、たとえ不完全だったとしても、役に立つのであれば、ひとまず成功と言えるのではないだろうか。

不可視の「体験」を把握する調査ツールとしてのパターン・ランゲージ ——— この可能性を、しばらく探ってみたい。

(つづく)

※ 今回の分析は、授業SA(Student Assistant)の四元さんと坂本さんに手伝ってもらいました。ありがとう。

授業関連 | - | -