井庭研 2008年度春学期 研究発表会のご案内

来る7月27日(日)に、SFCにて、井庭研 2008年度春学期 研究発表会を開催します。今学期もいろいろと面白い研究があります。興味がある方は、ぜひおいでください。

井庭研 2008年度春学期 研究発表会

井庭研 2008年度春学期 研究発表会

2008年7月27日(日) 9:40開場 10:00~16:30

慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス

大学院棟τ(タウ)12教室

《セッション1》 新しいコミュニティ形成原理

● 「トップが持つべき心得: 企業においていままでもこれからも変わらず必要とされるトップのあるべき姿とは」(水野 大揮)

● 「付加価値の連鎖による環境保全と地域活性: 茨城県霞ヶ浦再生事業「アサザプロジェクト」を事例にして」(坂田 智子)

● 「パターン・ランゲージによる創発型地域活性化の支援」(成瀬 美悠子)

● 「「場」とコミュニケーション: 創造的なコミュニケーション・メディアのために」(三宅 桐子)

《セッション2》 学びと成長の支援

● 「育児支援のパターン・ランゲージ: 育児不安の解決に向けて」(中條 紀子)

● 「SFCカリキュラムにおける学びと研究の支援: 学習パターンとリサーチ・パターンの融合へ」(小林 佑慈)

● 「初年次教育の道具箱: 自生的秩序観にもとづいた学習支援方法論とツールの提案」(加藤 剛)

《セッション3》 大学院生セッション

● 「自生的秩序形成の構造とプロセスの分析に向けて」(仮)(伊藤 諭志)

● 「知の成長における秩序と多様性」(仮)(山崎 由佳)

● 「システム、湘南、マーケット: 創発型地域活性とその展開」(仮)(西田 亮介)

《セッション4》 物語世界と創造性

● 「オートポイエティック・システムとしての音楽: ルーマン理論に基づく音楽の創発現象の考察」(花房 真理子)

● 「物語世界創造のためのパターン・ランゲージ: ストーリーメイキング・パターンの提案」(原田 一弘)

● 「物語世界におけるリアリティの創発: 自生的秩序観に基づく演出方法論」(青山 貴行)

《セッション5》 構成的理解

● 「書籍販売市場の謎に迫る: べき乗則生成原理の解明に向けて」(吉田 真理子)

● 「オンライン市場の創発的秩序: オンライン書店における商品ネットワークの可視化と分析」(北山 雄樹)

● 「科学と芸術の関係について: レオナルド・ダ・ヴィンチを事例に」(下西 風澄)

最新情報や発表論文のダウンロードについては、井庭研 2008年度春学期研究発表会ホームページをごらんください。

井庭研 2008年度春学期 研究発表会

井庭研 2008年度春学期 研究発表会2008年7月27日(日) 9:40開場 10:00~16:30

慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス

大学院棟τ(タウ)12教室

《セッション1》 新しいコミュニティ形成原理

● 「トップが持つべき心得: 企業においていままでもこれからも変わらず必要とされるトップのあるべき姿とは」(水野 大揮)

● 「付加価値の連鎖による環境保全と地域活性: 茨城県霞ヶ浦再生事業「アサザプロジェクト」を事例にして」(坂田 智子)

● 「パターン・ランゲージによる創発型地域活性化の支援」(成瀬 美悠子)

● 「「場」とコミュニケーション: 創造的なコミュニケーション・メディアのために」(三宅 桐子)

《セッション2》 学びと成長の支援

● 「育児支援のパターン・ランゲージ: 育児不安の解決に向けて」(中條 紀子)

● 「SFCカリキュラムにおける学びと研究の支援: 学習パターンとリサーチ・パターンの融合へ」(小林 佑慈)

● 「初年次教育の道具箱: 自生的秩序観にもとづいた学習支援方法論とツールの提案」(加藤 剛)

《セッション3》 大学院生セッション

● 「自生的秩序形成の構造とプロセスの分析に向けて」(仮)(伊藤 諭志)

● 「知の成長における秩序と多様性」(仮)(山崎 由佳)

● 「システム、湘南、マーケット: 創発型地域活性とその展開」(仮)(西田 亮介)

《セッション4》 物語世界と創造性

● 「オートポイエティック・システムとしての音楽: ルーマン理論に基づく音楽の創発現象の考察」(花房 真理子)

● 「物語世界創造のためのパターン・ランゲージ: ストーリーメイキング・パターンの提案」(原田 一弘)

● 「物語世界におけるリアリティの創発: 自生的秩序観に基づく演出方法論」(青山 貴行)

《セッション5》 構成的理解

● 「書籍販売市場の謎に迫る: べき乗則生成原理の解明に向けて」(吉田 真理子)

● 「オンライン市場の創発的秩序: オンライン書店における商品ネットワークの可視化と分析」(北山 雄樹)

● 「科学と芸術の関係について: レオナルド・ダ・ヴィンチを事例に」(下西 風澄)

最新情報や発表論文のダウンロードについては、井庭研 2008年度春学期研究発表会ホームページをごらんください。

井庭研だより | - | -

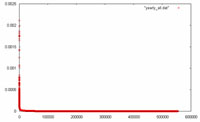

以前の僕らの研究(※)で、全国に分布する2,000以上の書店のPOS(販売時点情報管理)システムの実データを解析したところ、販売冊数-順位の関係が、月間・年間のどちらの場合も「べき乗分布」になっていることがわかった。

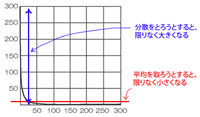

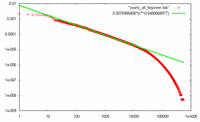

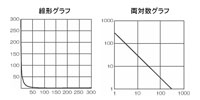

以前の僕らの研究(※)で、全国に分布する2,000以上の書店のPOS(販売時点情報管理)システムの実データを解析したところ、販売冊数-順位の関係が、月間・年間のどちらの場合も「べき乗分布」になっていることがわかった。 ここで、「線形グラフ」と「両対数グラフ」について、少し解説しておくことにしよう。線形グラフ(linear graph)というのは、一般的によく用いられている普通のグラフだ。線形グラフでは、目盛りごとに100、200、300というような感じで「線形」に数が増えていく。両対数グラフ(double logarithmic graph)では、目盛が増えると、1、10、100、1000というように対応する値が増えていくグラフである。このグラフでは、実は10の「何乗か」という指数の部分が、0、1、2、3と増えているのだ。べき乗分布のデータは、線形グラフでは、軸に限りなく近くて、その特徴が理解できないため、両対数グラフで見ることが多い。べき乗分布は、両対数グラフでは直線上に並んでプロットされる。

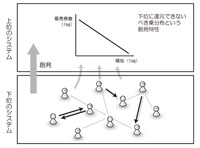

ここで、「線形グラフ」と「両対数グラフ」について、少し解説しておくことにしよう。線形グラフ(linear graph)というのは、一般的によく用いられている普通のグラフだ。線形グラフでは、目盛りごとに100、200、300というような感じで「線形」に数が増えていく。両対数グラフ(double logarithmic graph)では、目盛が増えると、1、10、100、1000というように対応する値が増えていくグラフである。このグラフでは、実は10の「何乗か」という指数の部分が、0、1、2、3と増えているのだ。べき乗分布のデータは、線形グラフでは、軸に限りなく近くて、その特徴が理解できないため、両対数グラフで見ることが多い。べき乗分布は、両対数グラフでは直線上に並んでプロットされる。 また、月間のデータでも、どの月もほぼ同じべき乗分布を示しているというのも興味深い。市場で販売されているタイトルは日々入れ替わっており(現在日本で発行される新刊タイトル数は年間7万7千点にのぼる)、そこで購入している人たちも日々入れ替わっているにもかかわらず、べき乗分布という市場レベルの法則性は維持されている。それゆえ、この法則性は、個々の要素には還元することができない市場レベルの「創発的秩序」だといえる。

また、月間のデータでも、どの月もほぼ同じべき乗分布を示しているというのも興味深い。市場で販売されているタイトルは日々入れ替わっており(現在日本で発行される新刊タイトル数は年間7万7千点にのぼる)、そこで購入している人たちも日々入れ替わっているにもかかわらず、べき乗分布という市場レベルの法則性は維持されている。それゆえ、この法則性は、個々の要素には還元することができない市場レベルの「創発的秩序」だといえる。