井庭研 2008年度春学期 研究発表会を開催した。

井庭研の研究発表会は、学会形式で行う。スーツなどフォーマルな格好で、「研究者」としてのプレゼンテーションを行う。司会も、学生自身が行う。そして、井庭研OB・OGが、ゲストコメンテーターとして参加する。

今回発表された研究の一覧は、以前紹介した通りだ(

「井庭研 2008年度春学期 研究発表会のご案内」参照)。今学期は、どの研究もそれぞれに面白く、「井庭研らしい」研究に仕上がっていた。もちろん春学期は、一年間かけて行う研究の中間報告的なものになるので、研究の完成度の面では今後に期待!というところもあるが、それぞれに新しい領域を切り拓いているという意味で、素晴らしい成果だと思う。

特に、今学期国際学会などで対外的な発表をしている人は、その活動と研究を両立させるのがかなり大変だったと思う。4年生も、学期半ばまで就職活動をしていたわけで、それを終えてからすぐ研究に復帰し、学期末まで走り抜けた。おつかれさま、と言いたい。

■ Award ――― ひとつの象徴として

■ Award ――― ひとつの象徴として

井庭研の研究発表会では、優秀な研究や活動に“Award”を授与している。ある観点からみて「模範」・「象徴」となる研究や活動を行った人を僕が選び、授与するものだ。そのときどきによっていろいろな種類の“Award”がある。

まず今学期の「井庭賞」(Iba Award)を受賞したのは、三宅論文と下西論文。この二人は、この春学期に、先学期までの研究成果を国際学会で発表しているのだが(

三宅発表、および

下西発表)、井庭研論文では、その具体的研究を広い視野のもとで位置づけし直す、ということに挑戦した。このように、個別研究をより大きなコンテクストのなかに位置づけるということは、単に「やってみたらこうなった」という研究を超える意味で、とても大切なことだ。その意味で、この二人が行ったことは、「模範」的であるとして、井庭賞を授与した。

●

「『場』とコミュニケーション:創造的なコミュニケーション・メディアのために」(三宅 桐子)

●

「科学と芸術の関係について:レオナルド・ダ・ヴィンチを事例に」(下西 風澄)

「新人賞」(Kick-Off Award)は、花房論文と坂田論文。それぞれ、今学期から井庭研に参加した2年生と3年生だ。初学期の成果としては、十分しっかりしたものとなっただけでなく、とても魅力的だ。今後の展開が楽しみだ。

●

「オートポイエティック・システムとしての音楽:ルーマン理論に基づく音楽の創発現象の考察」(花房 真理子)

●

「付加価値の連鎖による環境保全と地域活性:茨城県霞ヶ浦再生事業「アサザプロジェクト」を事例にして」(坂田 智子)

そして、「多面的活動賞」(Multi-Activities Award)という賞を,

成瀬さんに授与した。成瀬さんは、今学期、実にいろいろな研究活動を展開した。まず、ロスで行われた日米数理社会学会合同会議では、先学期から取り組んでいた

「生態系をオートポイエティック・システムとして捉える」という研究を発表した。また、「プロジェクト推進のためのパターン・ランゲージ」の英語版を作成し、井庭研論文では

「地域活性化のためのパターン・ランゲージ」の研究に取り組んだ。また、井庭研で取り組んでいる「学習パターン」プロジェクトに参加しているほか、今学期から始まった「英語サブゼミ」をとりまとめ、「量子力学サブゼミ」にも参加している。このように、今学期に本当に多くの分野・テーマの活動にコミットした。その精力的な姿勢は、評価に値すると思う。

このほか、プロジェクトへのAwardとしては、企業との共同研究で、商品市場の実データ解析に取り組んだ「市場分析プロジェクト」に“Hard-Work (^_^) Award”、そして、個人研究とは別に多くの人が参加した「学習パターンプロジェクト」に“Collaboration Award”を贈った。

研究発表会でAwardを授与するというのは、実は、かつての竹中研の伝統から受け継いでいる。竹中先生いわく、「賞は人をつくり、人は賞をつくる」。賞をもらった人は、エンカレッジされて、さらにがんばる。その結果、その人が大成すると、その人がかつてもらった賞だということで、賞の価値があがる。このような連鎖によって、賞と人はお互いに高めあうのだ。竹中先生がやっていたのと同じように、僕もポケットマネーで図書券をプレゼントする。さらなる学びのために使ってほしいと思う。(僕自身、学部3年のときに、竹中研でAwardをもらい、自分が飛躍するための力をかなりもらったという経験がある。)

■ 研究へのコメント ――― 「研究」として行うからには

今回の発表会では、OB・OGの成長ぶりを見れたことも、うれしかったことの一つだ。今回来てくれた8人のOB・OGは、それぞれゲストコメンテーターとして有益かつ適切なコメントをくれた。ついこの前まで、自分がコメントを言われる側に立っていたわけだが、研究や発表に対して、説得力をもってコメントできている姿を見ると、頼もしいかぎりだ。

そこで言われていたことをまとめると、第一のポイントは、「研究として行うからには、その手続きを明示する」ということだ。たとえば、パターン・ランゲージの研究では、それがどのような手続きで制作されたものであるかをきちんと明記しなければ、単なる主観的な創作物となってしまう。「研究」としてやるからには、他の人が追試できるように「手続き」や「証拠」を明示しなければならない。

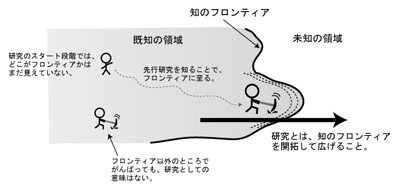

そして、第二のポイントは、「研究として行うからには、関連する研究との関係を明らかにする」ということだ。これはすべての論文に言えることだが、先行研究のサーベイをもっときちんと行わなければならない。いま論文の参考文献にあがっているものは、その論文へのインプットを担った書籍が多く、似たような研究や比較対象となる研究の論文への参照がほとんどない。これでは、その研究を、ほかの研究との関係性のなかに位置づけられていないことになり、「研究」論文として仕上がっていないということだ。研究の初段階で先行研究のサーベイをしすぎるのはよくないが(「自分」の研究ができなくなってしまう)、研究をまとめる段階では、やはり先行研究をきちんと把握し、比較や差異化を行わなければならない。

以上の点については、夏から秋学期にかけての各研究の課題だといえる。今後のさらなる発展に期待したい。

■ 春学期を振り返って ――― 融合、活発、そして学び

■ 春学期を振り返って ――― 融合、活発、そして学び

今学期の最初のゼミは、鴨池で行った(

「天気がよかったので。」参照)。あれから早4ヶ月。約120日が過ぎた。長かったといえば長かった気もするが、あっと言う間だったとも言える。最初のゼミでは、寒くて途中で教室へ逃げ込んだわけだが、それが気づくと、暑くて暑くてたまらない季節になっている。

今学期の井庭研では、国際学会発表を積極的に行ってきた。すでに国際学会発表10件を行ったし、夏から秋にかけても6本予定している。英語での発表をこんなにハイペースで行うのは初めてだ。加えて、個人研究のほかに「学習パターン」の活動なども活発だった。今学期から、これまで別々に活動していた井庭研1・2を融合することにしたが、それは成功だったと思う。井庭研という場がかなり魅力的でパワフルな場になったと感じている。そして、各自の学びも格段に進んだのではないだろうか。みんな、本当におつかれさま!

(井庭研メンバーおよびOB・OG, 2008年春学期 研究発表会, 2008年7月27日)

井庭研OB初の結婚式に出席した。

井庭研OB初の結婚式に出席した。 3次会は、近くのおしゃれなバーへ。3次会といっても、新郎・新婦がいるわけではないので、どちらかというとOB・OG会という感じで、いろいろな話ができた。ワインもボトルをあけ、かなりよい気分に。現役メンバーと一緒の「打ち上げ」ではなく、OB・OGだけとまったりと飲むという機会がこれまでなかったが、やっぱりこういうのもいいね。みんな徐々に大人になっているなぁ。そんなことを感じながら、とても素敵な時をすごすことができた。

3次会は、近くのおしゃれなバーへ。3次会といっても、新郎・新婦がいるわけではないので、どちらかというとOB・OG会という感じで、いろいろな話ができた。ワインもボトルをあけ、かなりよい気分に。現役メンバーと一緒の「打ち上げ」ではなく、OB・OGだけとまったりと飲むという機会がこれまでなかったが、やっぱりこういうのもいいね。みんな徐々に大人になっているなぁ。そんなことを感じながら、とても素敵な時をすごすことができた。

いま、学習パターンプロジェクトでは、「SFCにおいて、自分の目的に応じてどのように授業を履修し、学習していけばよいのかを考える」ことを支援する方法を研究・開発している。具体的には、「SFCらしい学び」のヒントを、「学習パターン」(Learning Pattern)として記述し、共有する仕組みを考えている。

いま、学習パターンプロジェクトでは、「SFCにおいて、自分の目的に応じてどのように授業を履修し、学習していけばよいのかを考える」ことを支援する方法を研究・開発している。具体的には、「SFCらしい学び」のヒントを、「学習パターン」(Learning Pattern)として記述し、共有する仕組みを考えている。 学習パターンプロジェクトの学生タスクフォースチームは、春学期、昨年度から始まったSFCの新カリキュラム(未来創造カリキュラム)の構成について、その理念・思想・仕組みを理解することから始めた。『SFCガイド』や『講義案内』を熟読し、さらにカリキュラム改定に深くコミットした僕からいろいろな話を聞いて理解を深めていった。

学習パターンプロジェクトの学生タスクフォースチームは、春学期、昨年度から始まったSFCの新カリキュラム(未来創造カリキュラム)の構成について、その理念・思想・仕組みを理解することから始めた。『SFCガイド』や『講義案内』を熟読し、さらにカリキュラム改定に深くコミットした僕からいろいろな話を聞いて理解を深めていった。 さて、その後、学生タスクフォースチームが行ったのは、それぞれの科目群における「学び」のポイントを考えるということだ。各科目群はどのような意図をもって設置されたのか、そして、その科目において学生は何を学べばよいのか。そういうことを考えていった。できるところにはキャッチーなフレーズを考えたりしながら、その魅力を表現しようと試みた。

さて、その後、学生タスクフォースチームが行ったのは、それぞれの科目群における「学び」のポイントを考えるということだ。各科目群はどのような意図をもって設置されたのか、そして、その科目において学生は何を学べばよいのか。そういうことを考えていった。できるところにはキャッチーなフレーズを考えたりしながら、その魅力を表現しようと試みた。 インターリアリティプロジェクトの番外編として、データベース勉強会を行った。学期中にも何度かデータベースの勉強会をしたが、一日かけて残りをやろうということになった。学期末の研究発表会の翌々日にもかかわらず、共同研究室に集まって、まじめに「勉強」をした。うん、実にまじめだ。

インターリアリティプロジェクトの番外編として、データベース勉強会を行った。学期中にも何度かデータベースの勉強会をしたが、一日かけて残りをやろうということになった。学期末の研究発表会の翌々日にもかかわらず、共同研究室に集まって、まじめに「勉強」をした。うん、実にまじめだ。

井庭研 2008年度春学期 研究発表会を開催した。

井庭研 2008年度春学期 研究発表会を開催した。

僕も1章書いている本が出た。

僕も1章書いている本が出た。