ピュシスとロゴスのあいだ:「生」への道の言葉をつくるパターン・ランゲージ

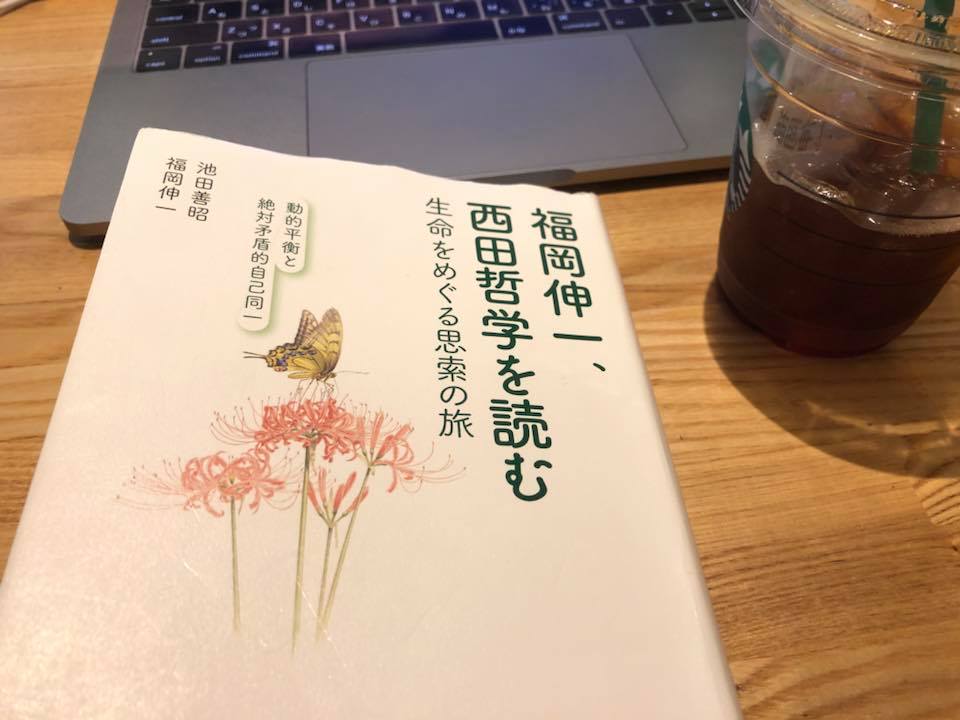

西田幾多郎の哲学を活かしている(創造的な読み取りをしている)本の読書の第二弾として、『福岡伸一、西田哲学を読む:生命をめぐる思索の旅 動的平衡と絶対矛盾的自己同一』を読んだ。この本は、「動的平衡」の生物学者 福岡伸一さんが、西田幾多郎の哲学の研究者である池田善昭さんに西田哲学について教えてもらい、さらに動的平衡との相同性を語り合うという本である。今の僕にとても刺激的で発見的な本だった。

この本の中でもっとも今の僕に発見的だったのは、ロゴス(理性)とピュシス(自然)を対比し、ソクラテス・プラトン以降、西洋哲学がロゴスの側に依拠していたという話、そこからハイデガーにつながるあたりの話で、パターン・ランゲージがやろうとしていることの哲学的意義についての見通しが、一気に開けた。少し長くなるが、見事にわかりやすく語られているので、そのまま引用したい。

まず、ヘラクレイトスと、ソクラテス、プラトンの位置付けがピュシスとロゴスの対比でよくわかった。そこから、ハイデガーなどに話は展開していく。

こうして、ハイデガーは、理念的世界で描かれる存在をザイン(Sein/Seyn:存在)と呼び、ピュシスの世界における存在をザイエンデ(Seiende:存在者)と呼んだのです。

そして、西田幾多郎はピュシスの哲学を展開した、ということになる。

ここで、僕にとって大変視界がひらけたのは、パターン・ランゲージがどんな挑戦をしようとしているのかということである。アレグザンダーも僕たちも、生き生きとした状態を捉えようとしている。アレグザンダーの言い方では、『時を超えた建設の道』では「quality without a name(名づけ得ぬ質)」、『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー』では「life(生命)」「living structure(生命構造)」(ここで言っているのは「生物」という意味ではない)、僕らの言い方では「いきいきとした」ということになる。これはピュシスにおける存在について語っている。

その上で、パターン・ランゲージは、それを実現するためのロゴス的な手段を考え、つくり込む。個々のパターンには、状況においてよく起きる問題をどう解決・回避・解消することができるのかということ記述される。きわめて理性的な実践思考が込められるのである。

このことは、僕らが日頃、パターン・ランゲージをつくるときに、なぜこんなにも時間がかかり、相当の労力が必要となるのか、ということの理由でもあるだろう。つまり、ピュシスの存在としての、理性では分析しきれない「いきいきした」ものを感性的に捉えながら、それを生じさせるアプローチについて、ロゴスの理性をもって分析的に記述していく。こういうピュシスとロゴスのあいだを行ったり来たり、同時に見たりしながら、つくっているのである。いわば、ピュシスとロゴスのあいだをつなぐのがパターン・ランゲージの試みであると言える。

このことは、どちらかが損なわれているパターン・ランゲージは、パターン・ランゲージとしては(少なくとも僕らの観点からは)クオリティが低いと言わざるを得ないということに関係する。つまり、実践の手引きとなるが、いきいきとした側面が抜けている・捉え損ねているパターンは、いかにもマニュアル的な操作・作業の伝達しかせず、いきいきとしたイメージをもらたすことはなく、また実践しても、そういういきいきした状態にはならないであろう。他方、いきいきしたイメージを捉えているが、その実現のための実践方法の分析があまく、ほんわりとしか書けていないとなると、詩のような表現になり、実践を支えてはくれないだろう。

そう考えると、パターン・ランゲージをつくるということは、単なる実践知の記述の便利な方法というわけではなく、ロゴス中心であったソクラテス・プラトン以降の西洋哲学よりも広い視野に立って、ヘラクレイトスまで戻った上で、位置付けを考えるというスケール感で捉えるべきだということである。パターン・ランゲージはピュシスとロゴスを結ぶという大きな挑戦をしようとしている。特に僕らはそれを学問としてやろうとしており、それは近代科学のディシプリンに収まりきらないというのは当然だということになるだろう。それゆえ、僕らは、哲学のレベルから考える必要があり、しかも西洋哲学に収まらない広い視野で、東洋の哲学や、人類のあらゆる知恵の術まで含めて、考える必要がある。最近、仏教や東洋哲学の本をいろいろ読んで来たことが、ここでつながった感がある。

この本では、西田哲学やそこから展開する話にも発見的なところがたくさんあったが、今回のまとめはひとまずここまで。他の部分については別の機会に書きたいと思う。

『福岡伸一、西田哲学を読む:生命をめぐる思索の旅 動的平衡と絶対矛盾的自己同一』(池田善昭, 福岡伸一, 明石書店, 2017)

この本の中でもっとも今の僕に発見的だったのは、ロゴス(理性)とピュシス(自然)を対比し、ソクラテス・プラトン以降、西洋哲学がロゴスの側に依拠していたという話、そこからハイデガーにつながるあたりの話で、パターン・ランゲージがやろうとしていることの哲学的意義についての見通しが、一気に開けた。少し長くなるが、見事にわかりやすく語られているので、そのまま引用したい。

「古代ギリシアで、いまから二千数百年くらい前(紀元前六世紀〜五世紀ごろ)に、哲学らしき活動がイオニアという場所で誕生するんですけれども、その時代に活躍した人たちの中で、ヘラクレイトスなどは、Aに対するノンA(非A)というような相反するもののあり方の中に最も美しい調和がある、ということを唱えたわけです。

「相反するものの中に美しい調和がある」とは、一見、とても理解しがたいことです。よくよく考えると、さらに理解しがたい。結局のところ、これは人間のロゴス(logos、「理性」の意)では理解ができなくて、ヘラクレイトスの時代においてさえ、ヘラクレイトスを正しく理解する人はほとんどいませんでした。

ヘラクレイトスの立場は、「ピュシス(physis、「自然」の意)の立場」と呼んでいいのですが、それと対になる言葉として、「ロゴスの立場」があります。

ヘラクレイトスによれば、ピュシス(自然)は「隠れることを好む」とされ、常に隠されている存在なのですが、ロゴスの立場というのは、自然は完全に人間の理性の中で暴かれていて、その隠れなさゆえにすべてが理解し尽くせると考える立場です。人間の理性【ヌース】にとって矛盾して相反するものは、見ることも理解することもできないものであるから問題にする必要がないとして、ヘラクレイトスなどのピュシス的な立場から、人間の理性に合致するもの、隠れなく「見えているもの」の原型・模範のみを探求するロゴスの立場へと哲学が転換するのが、ソクラテス、プラトンの時代です。

ソクラテス、プラトンの時代になると、イオニアの自然哲学というのは完全に忘れられてしまいます。そして、そのあとの西洋の歴史というものは、全部、ソクラテスとプラトンの影響下にあることになります。」(池田, p.39-40)

まず、ヘラクレイトスと、ソクラテス、プラトンの位置付けがピュシスとロゴスの対比でよくわかった。そこから、ハイデガーなどに話は展開していく。

「二〇世紀に活躍した哲学者、マルティン・ハイデガーはこのことを鋭く指摘しています。つまり、「真の存在はピュシスの中にあった」と。それを然るべく突き詰めていくのが本来の哲学であったはずなのに、実はそれは理解えきないものとして葬り去られた。なぜかと言うと、「相反するものが最も美しい調和だ」などというのは矛盾しているから。そして、プラトン以降の哲学では、理性やロゴスに適った、われわれに理解できるもののみを人間は考えていくべきだ、という立場がずっと主流になってきたというのです。」(池田, p.41)

「こうした考え方の方向をはっきりさせたのが、パルメニデスとピタゴラスです。特にピタゴラスは、数学、とりわけ幾何学を発展させた最初の人物ということになるわけです。」(池田, p.41)

「ソクラテス。プラトン以降現在に至るまで、人間の思考はすべて数学主義、西洋哲学でいうところの合理主義の支配下にあったと言えます。プラトンのアカデメイアの入り口に「幾何学を知らざる者、この門をくぐるべからず」と書かれていたのは有名な話です。・・・そこでは、徹底的にロゴスの立場またはイデアの立場に立つことが推奨されたのです。」(池田, p.43)

「「イデアの立場に立つ」ということは、しかし、同時に、ハイデガーの言う「現存在」(Dasein)としてのリアリティが失われていくことであったのです。「【現】存在」とは大まかに言えば、まさにいま生まれつつある存在、ありのままに起きている(「生起」的な)存在のことです。」(池田, p.43)

こうして、ハイデガーは、理念的世界で描かれる存在をザイン(Sein/Seyn:存在)と呼び、ピュシスの世界における存在をザイエンデ(Seiende:存在者)と呼んだのです。

「ピュシスとロゴスのあいだの葛藤が古代ギリシアに存在し、結果として、ヘラクレイトスが唱えたピュシスが忘れられて、ロゴス偏重の世界となったということ。その経緯について世界で初めて明らかにしたのはハイデガーだったと言えるかもしれませんけれども、しかし、ハイデガーはそのことについて西田のように徹底的に考えることはなかったのではないでしょうか。」(池田, p.45)

そして、西田幾多郎はピュシスの哲学を展開した、ということになる。

ここで、僕にとって大変視界がひらけたのは、パターン・ランゲージがどんな挑戦をしようとしているのかということである。アレグザンダーも僕たちも、生き生きとした状態を捉えようとしている。アレグザンダーの言い方では、『時を超えた建設の道』では「quality without a name(名づけ得ぬ質)」、『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー』では「life(生命)」「living structure(生命構造)」(ここで言っているのは「生物」という意味ではない)、僕らの言い方では「いきいきとした」ということになる。これはピュシスにおける存在について語っている。

その上で、パターン・ランゲージは、それを実現するためのロゴス的な手段を考え、つくり込む。個々のパターンには、状況においてよく起きる問題をどう解決・回避・解消することができるのかということ記述される。きわめて理性的な実践思考が込められるのである。

このことは、僕らが日頃、パターン・ランゲージをつくるときに、なぜこんなにも時間がかかり、相当の労力が必要となるのか、ということの理由でもあるだろう。つまり、ピュシスの存在としての、理性では分析しきれない「いきいきした」ものを感性的に捉えながら、それを生じさせるアプローチについて、ロゴスの理性をもって分析的に記述していく。こういうピュシスとロゴスのあいだを行ったり来たり、同時に見たりしながら、つくっているのである。いわば、ピュシスとロゴスのあいだをつなぐのがパターン・ランゲージの試みであると言える。

このことは、どちらかが損なわれているパターン・ランゲージは、パターン・ランゲージとしては(少なくとも僕らの観点からは)クオリティが低いと言わざるを得ないということに関係する。つまり、実践の手引きとなるが、いきいきとした側面が抜けている・捉え損ねているパターンは、いかにもマニュアル的な操作・作業の伝達しかせず、いきいきとしたイメージをもらたすことはなく、また実践しても、そういういきいきした状態にはならないであろう。他方、いきいきしたイメージを捉えているが、その実現のための実践方法の分析があまく、ほんわりとしか書けていないとなると、詩のような表現になり、実践を支えてはくれないだろう。

そう考えると、パターン・ランゲージをつくるということは、単なる実践知の記述の便利な方法というわけではなく、ロゴス中心であったソクラテス・プラトン以降の西洋哲学よりも広い視野に立って、ヘラクレイトスまで戻った上で、位置付けを考えるというスケール感で捉えるべきだということである。パターン・ランゲージはピュシスとロゴスを結ぶという大きな挑戦をしようとしている。特に僕らはそれを学問としてやろうとしており、それは近代科学のディシプリンに収まりきらないというのは当然だということになるだろう。それゆえ、僕らは、哲学のレベルから考える必要があり、しかも西洋哲学に収まらない広い視野で、東洋の哲学や、人類のあらゆる知恵の術まで含めて、考える必要がある。最近、仏教や東洋哲学の本をいろいろ読んで来たことが、ここでつながった感がある。

この本では、西田哲学やそこから展開する話にも発見的なところがたくさんあったが、今回のまとめはひとまずここまで。他の部分については別の機会に書きたいと思う。

『福岡伸一、西田哲学を読む:生命をめぐる思索の旅 動的平衡と絶対矛盾的自己同一』(池田善昭, 福岡伸一, 明石書店, 2017)

パターン・ランゲージ | - | -