慶應義塾大学SFC「創造社会論」2022シラバス

創造社会論2022

慶應義塾大学SFC総合政策学部・環境情報学部(基盤科目-共通科目)

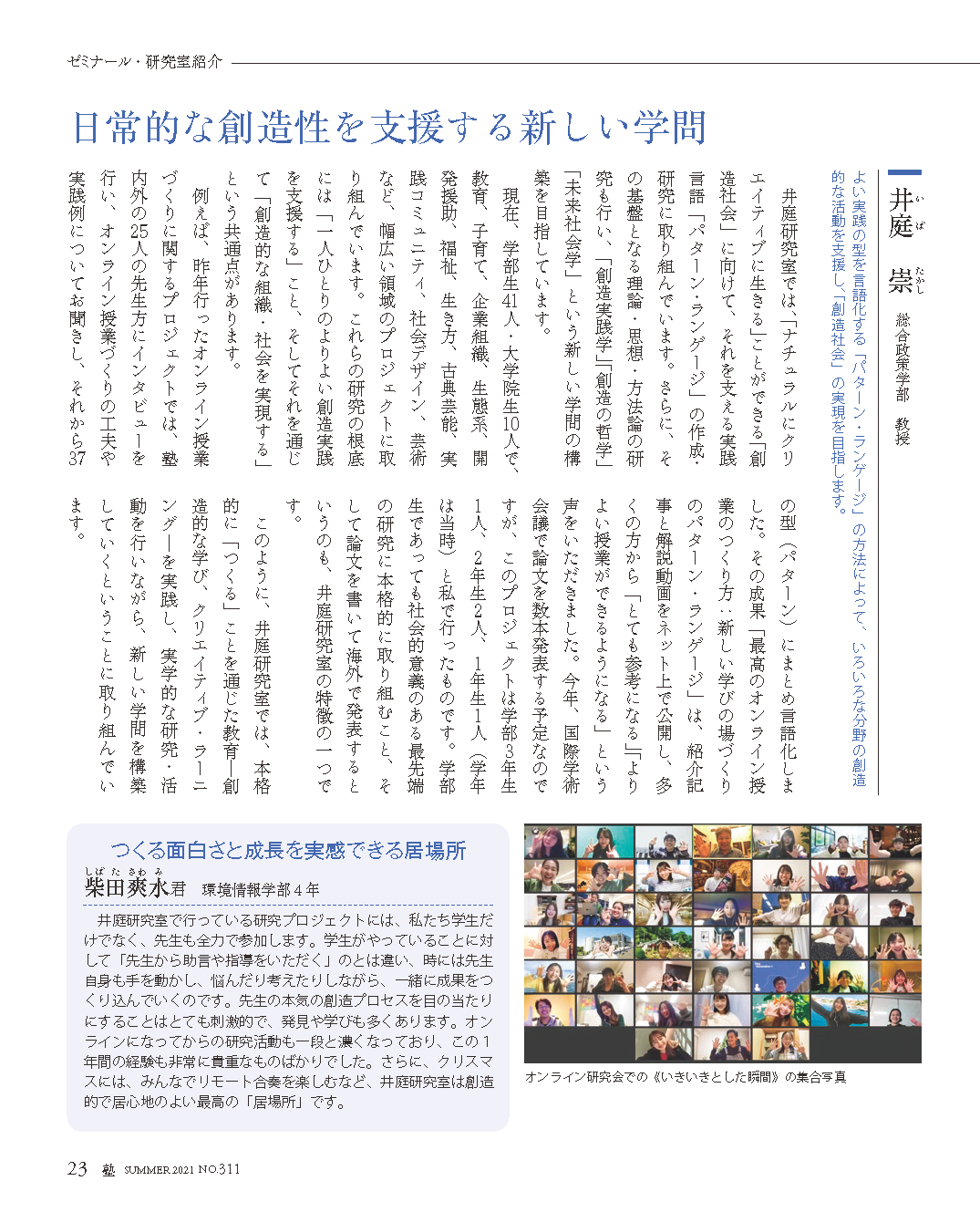

担当教員:井庭崇

開講:2022年度秋学期(前半)

曜日時限:金曜4・5限※

※ 学期後半には、同じ曜日時限に「ワークショップデザイン」(井庭)が開講されます。併せてどうぞ。

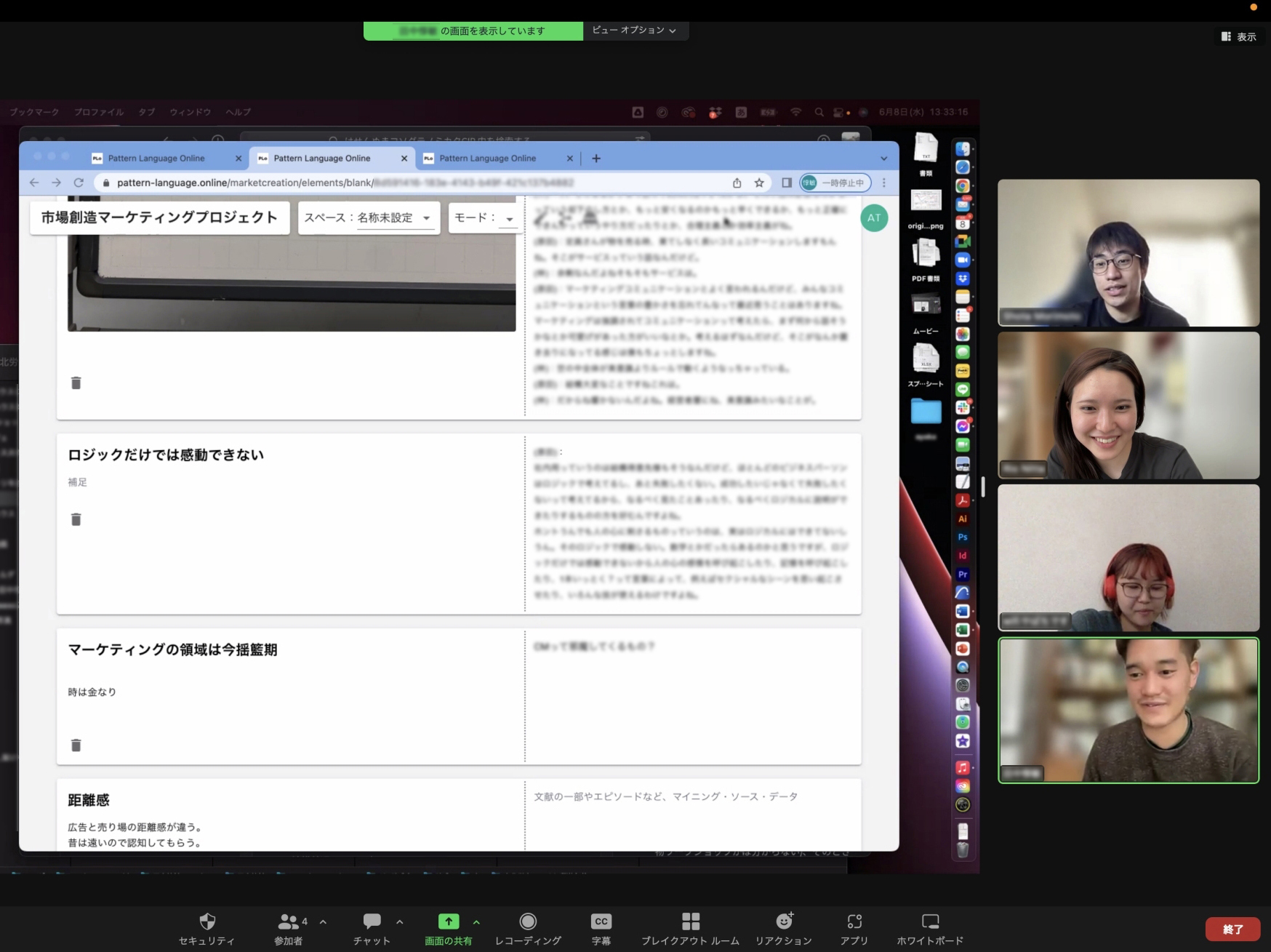

実施形態:完全オンライン開講(Zoom)

【科目概要:主題と目標/授業の手法など】

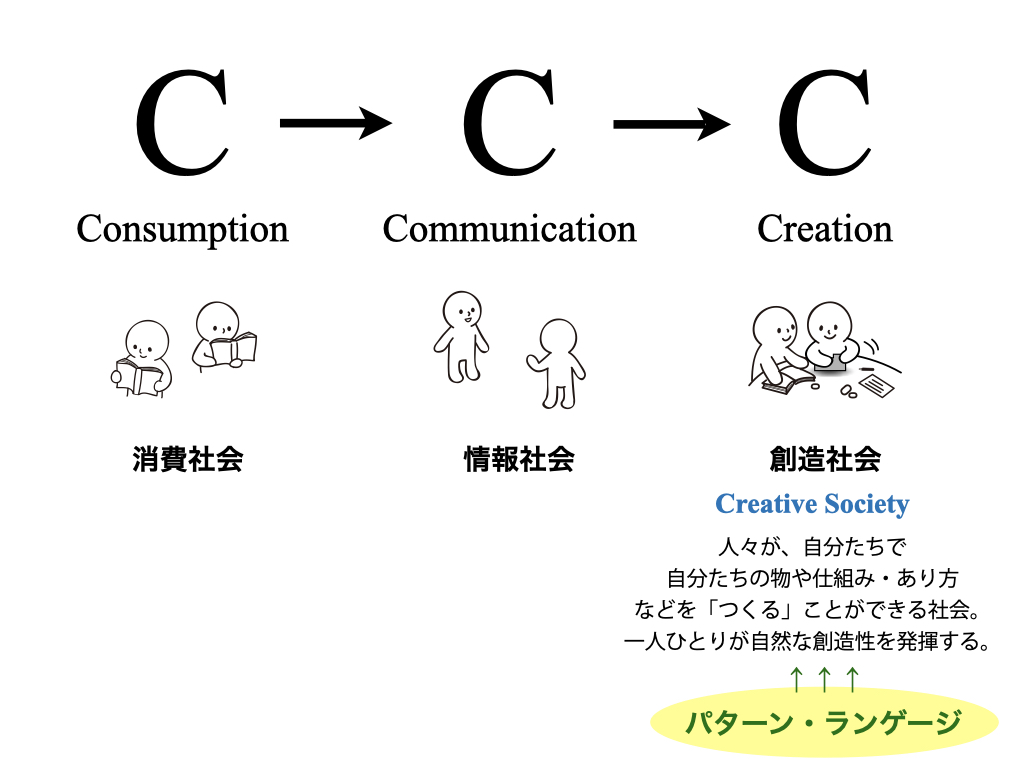

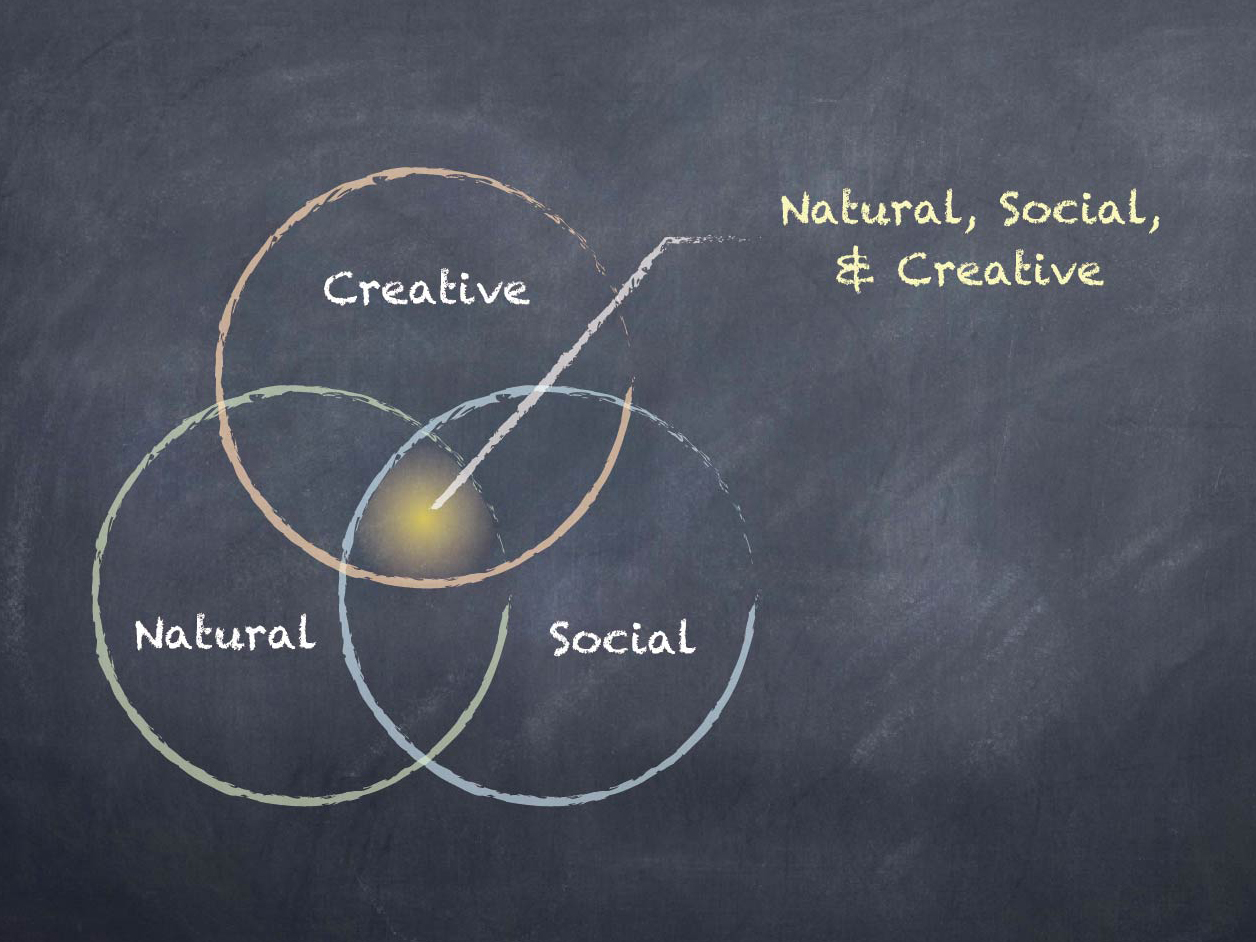

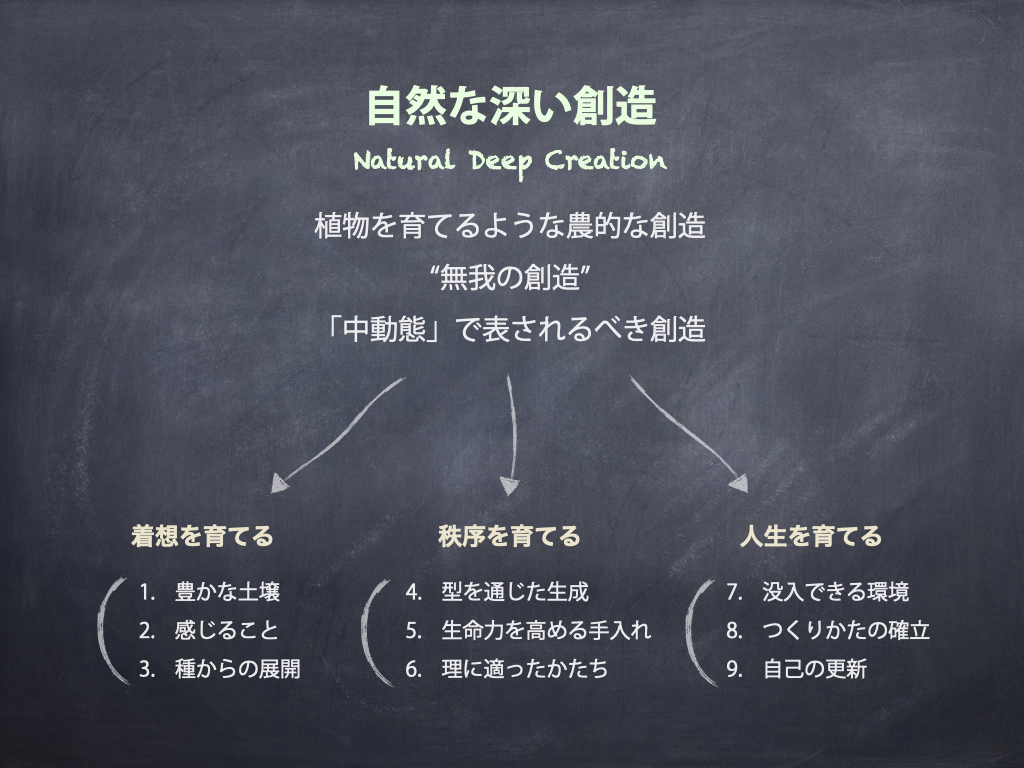

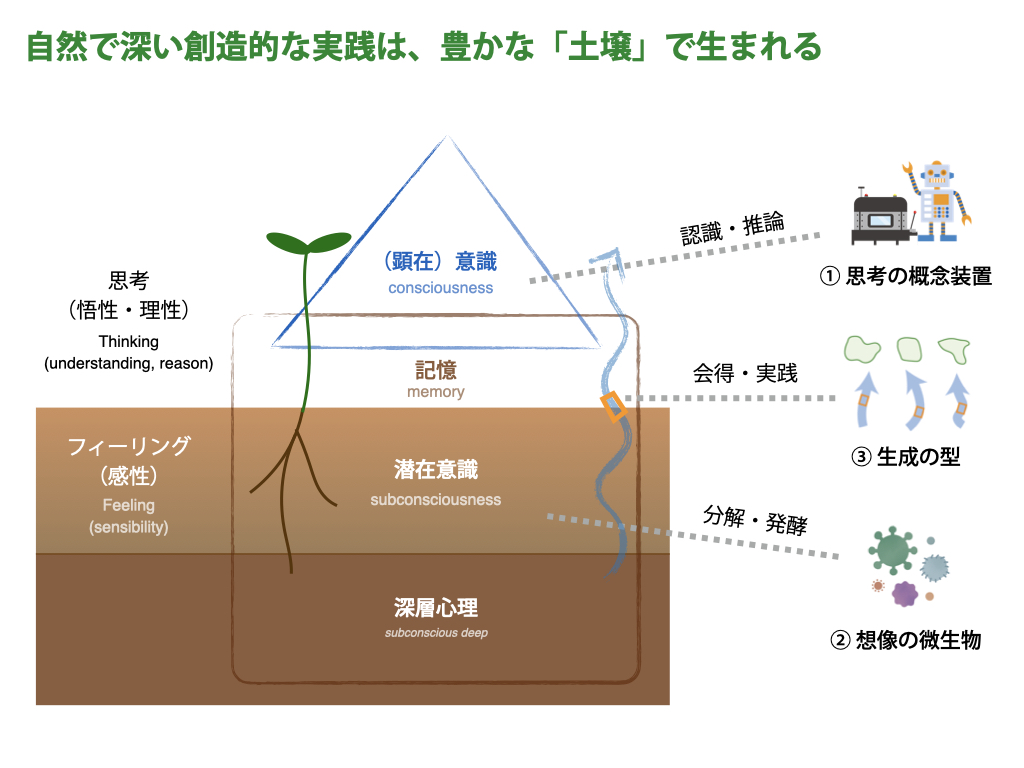

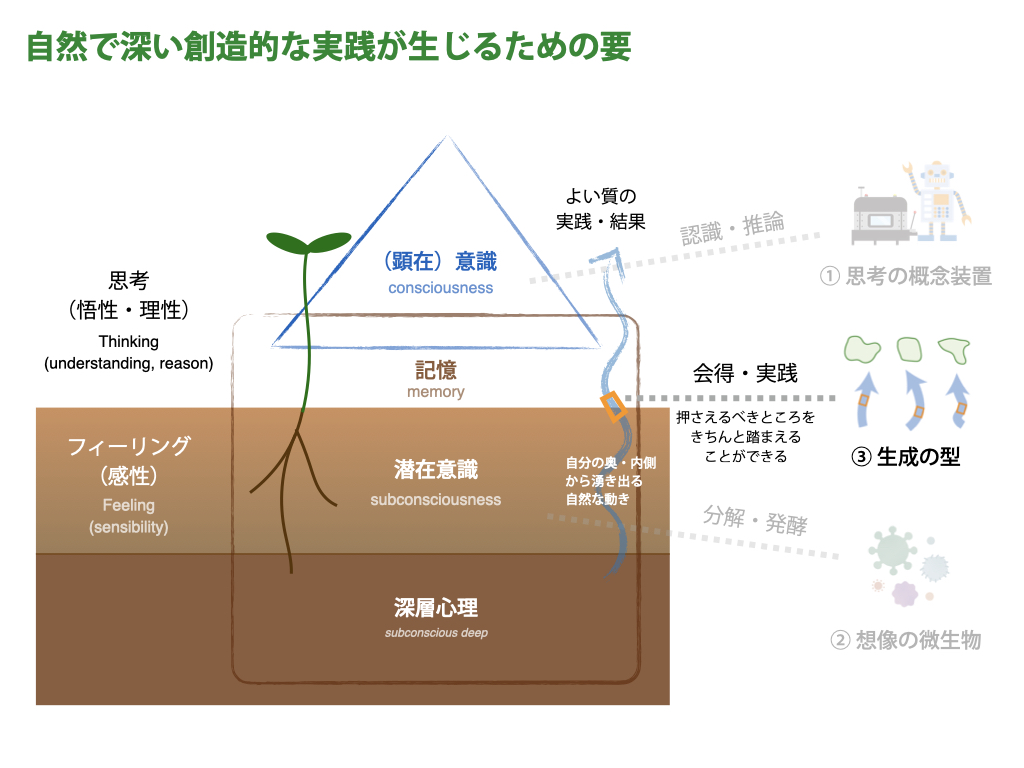

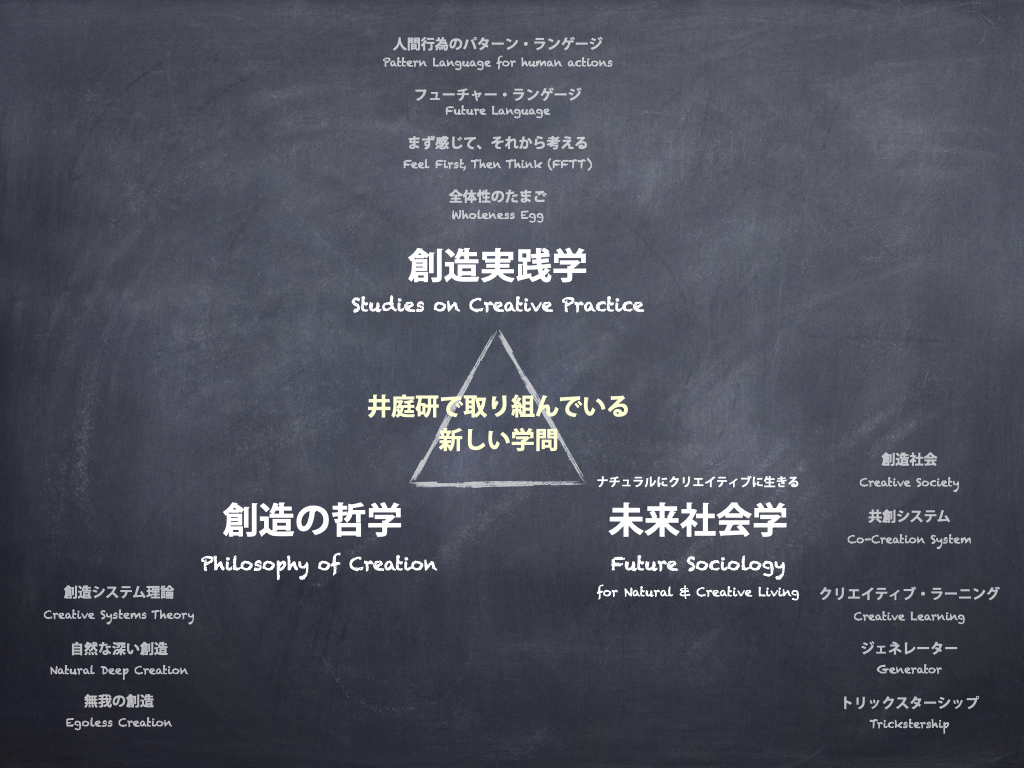

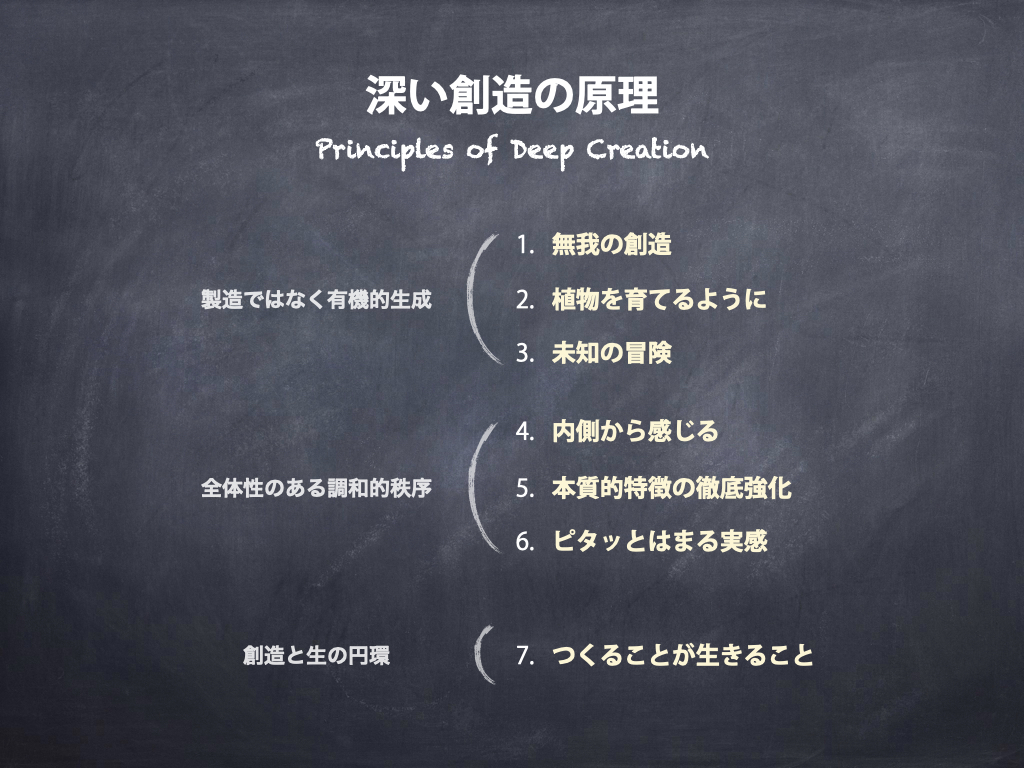

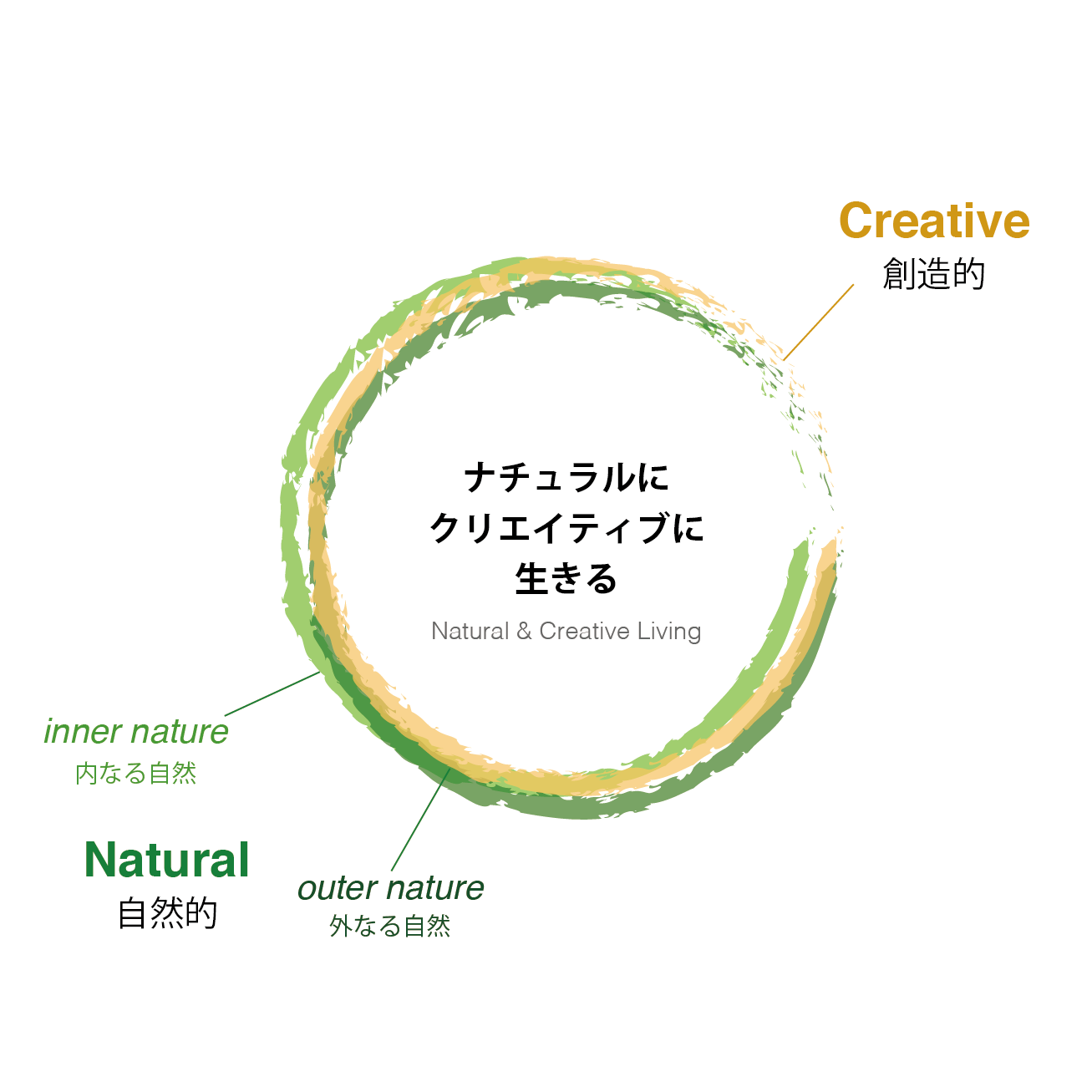

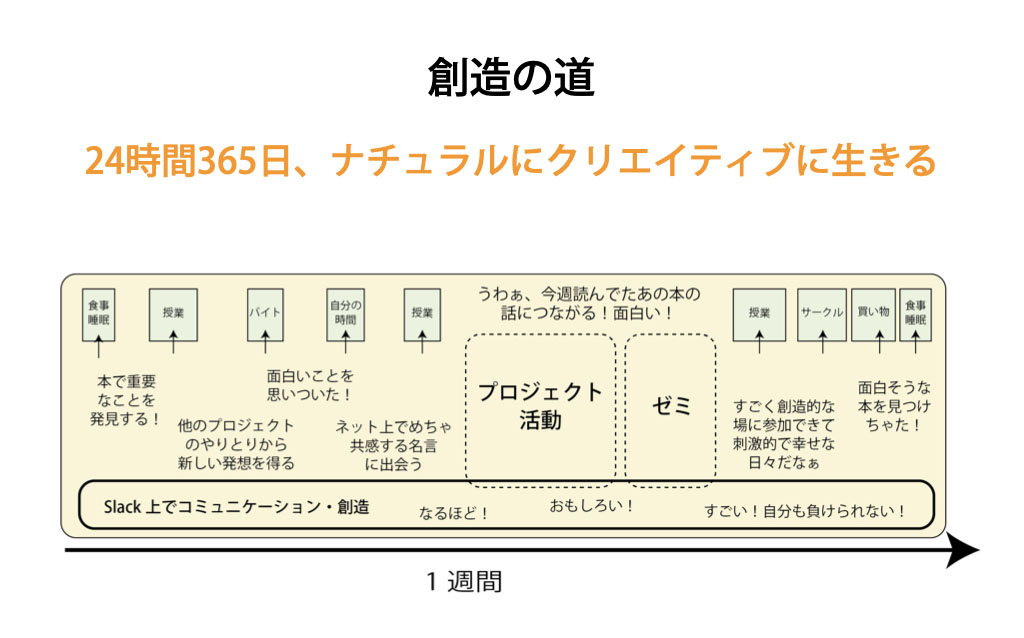

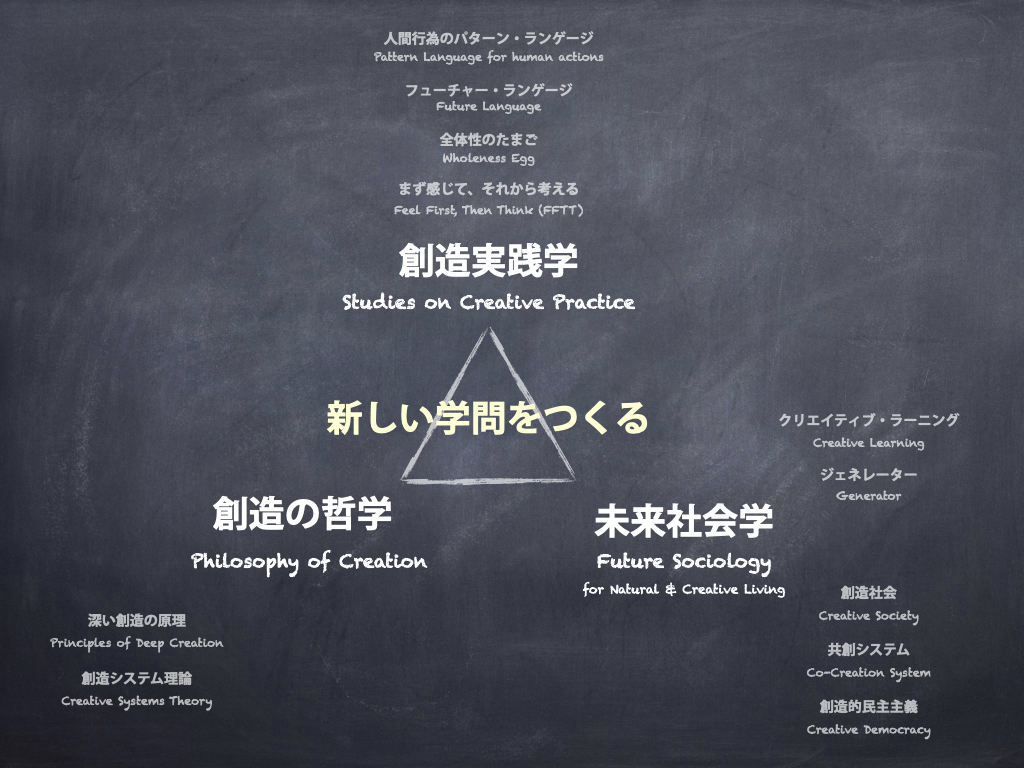

これからの社会は、どのような社会になるでしょうか? 本講義では、これからの社会を、一人ひとりが本来もっている創造性を十全に発揮する「創造社会」(Creative Society)になるという想定から出発します。創造社会では、誰もがさまざまな分野・領域で「つくる」ことをごく当たり前に行うようになります。そして何よりも、「つくる」ということが、生活・人生の豊かさや幸せを象徴するようになっていきます。

かつてインターネットの登場によって始まった「情報社会」では、生活が変わり、組織が変わり、社会が変わりました。同様に、「創造社会」の到来においても、生活・組織・社会のあり方が大きく変わることになるでしょう。そこで、その変化とはどのようなものなのか、そして、それらの変化は何をもたらすのかを考えることは、これからの未来に向かうための重要な準備となります。

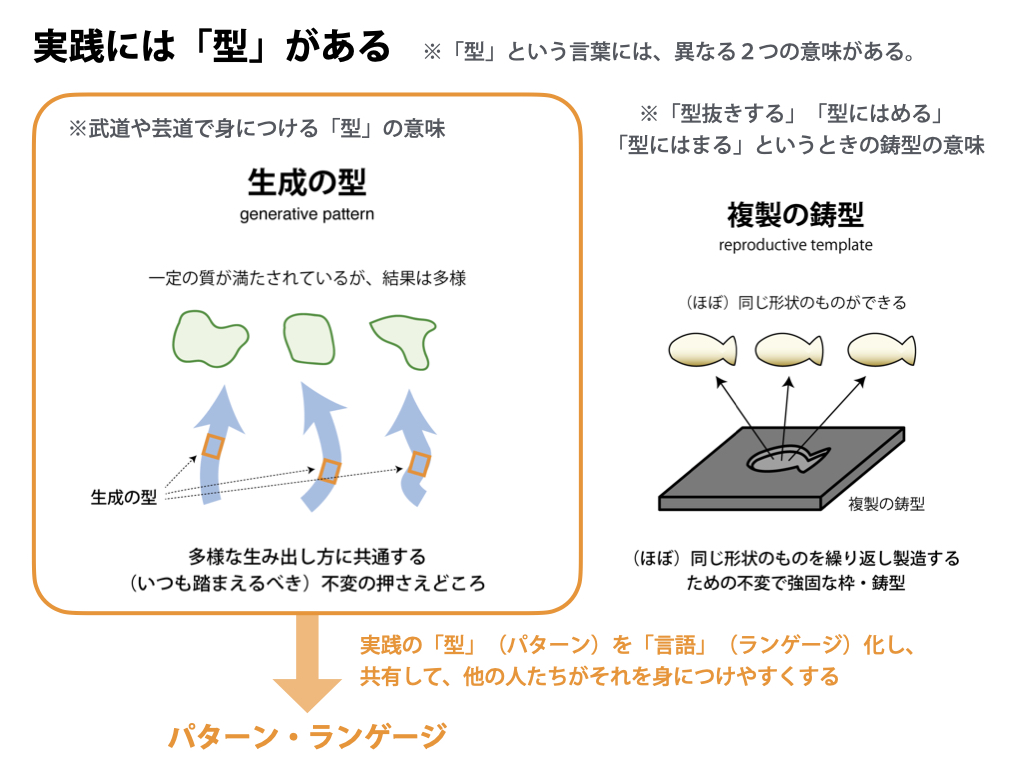

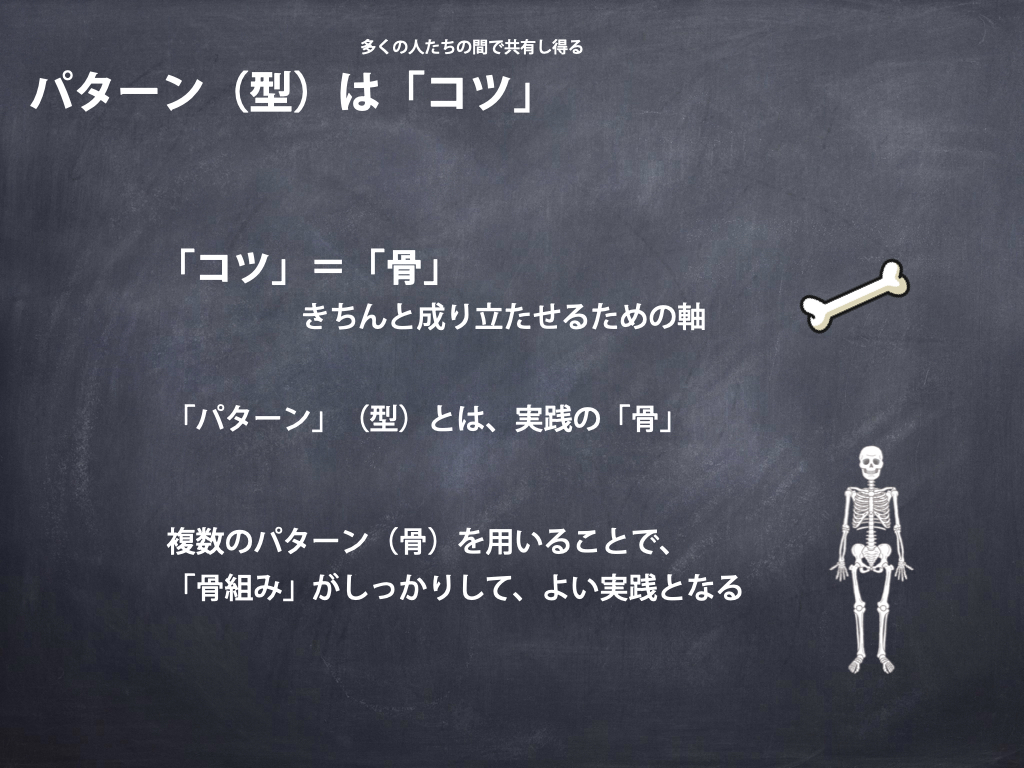

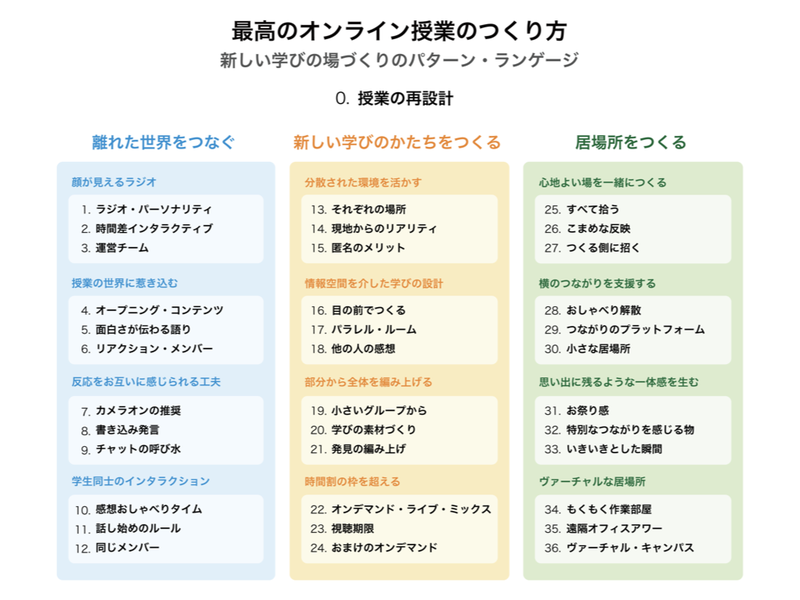

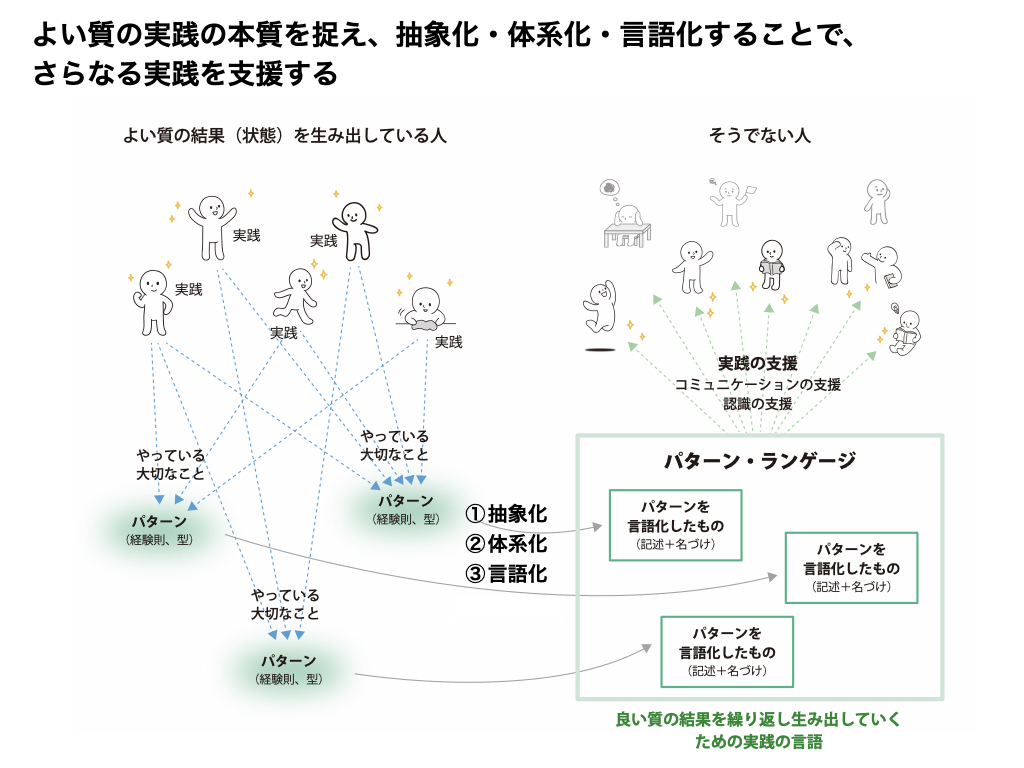

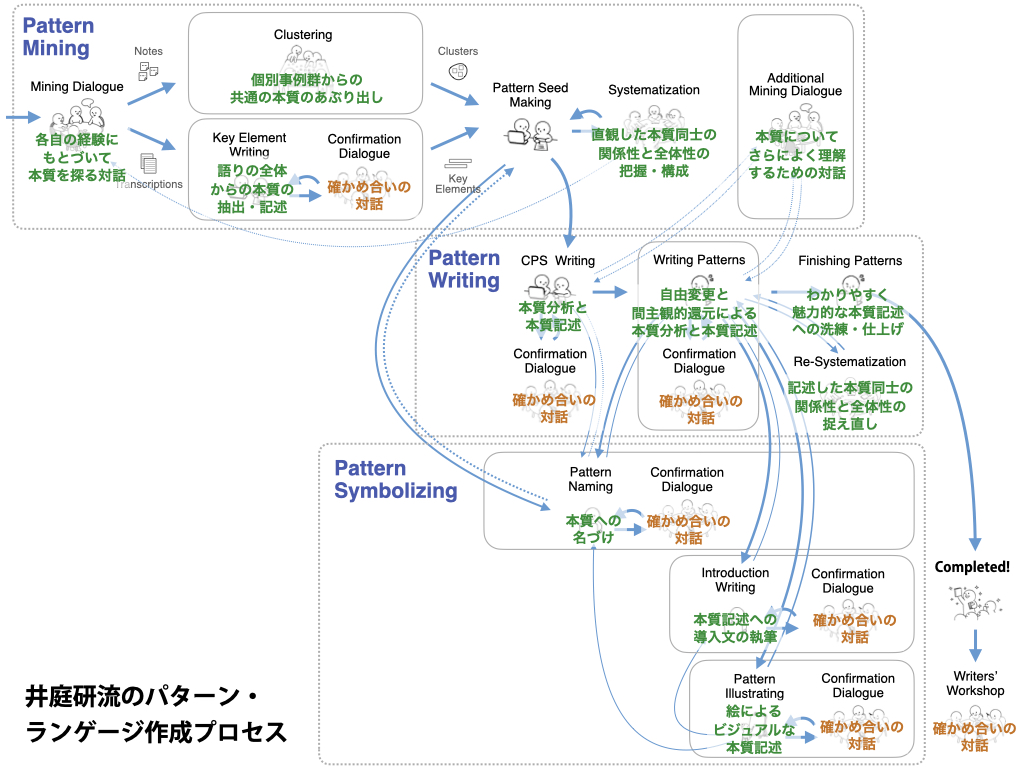

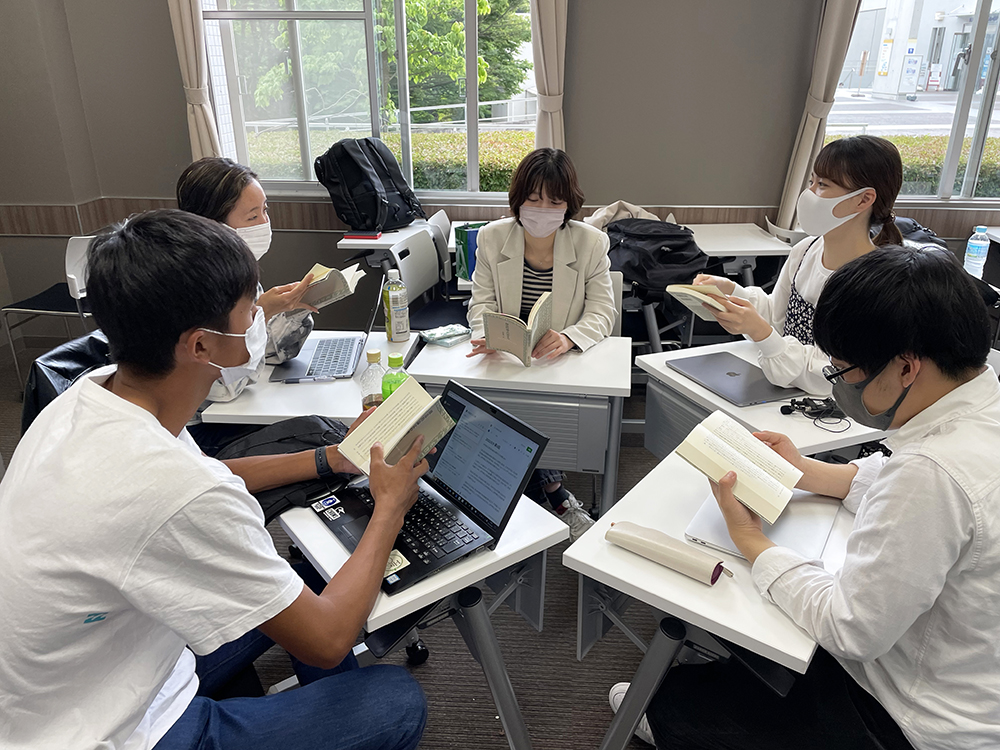

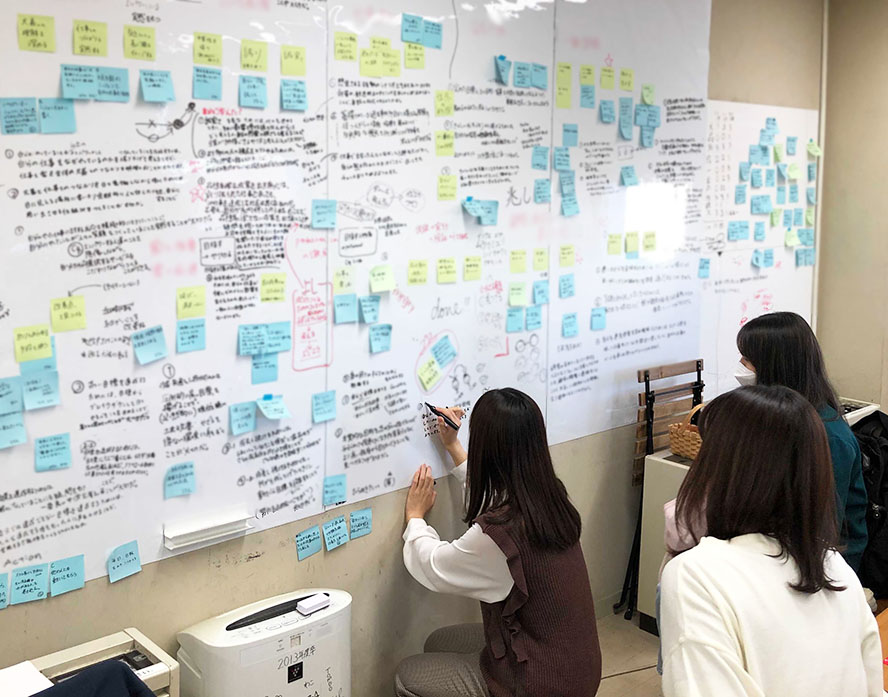

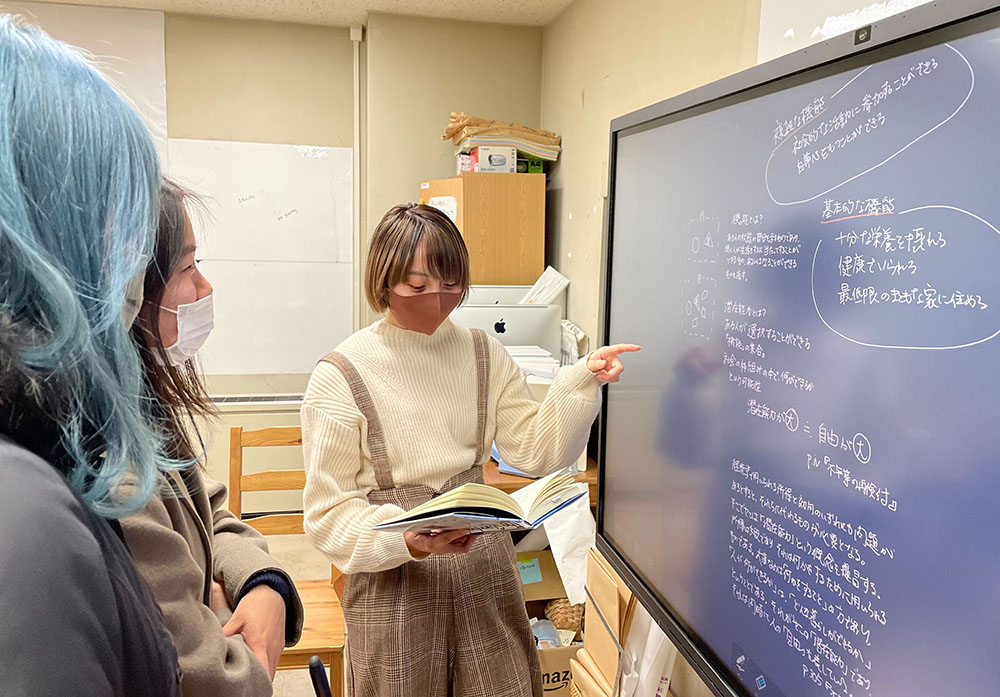

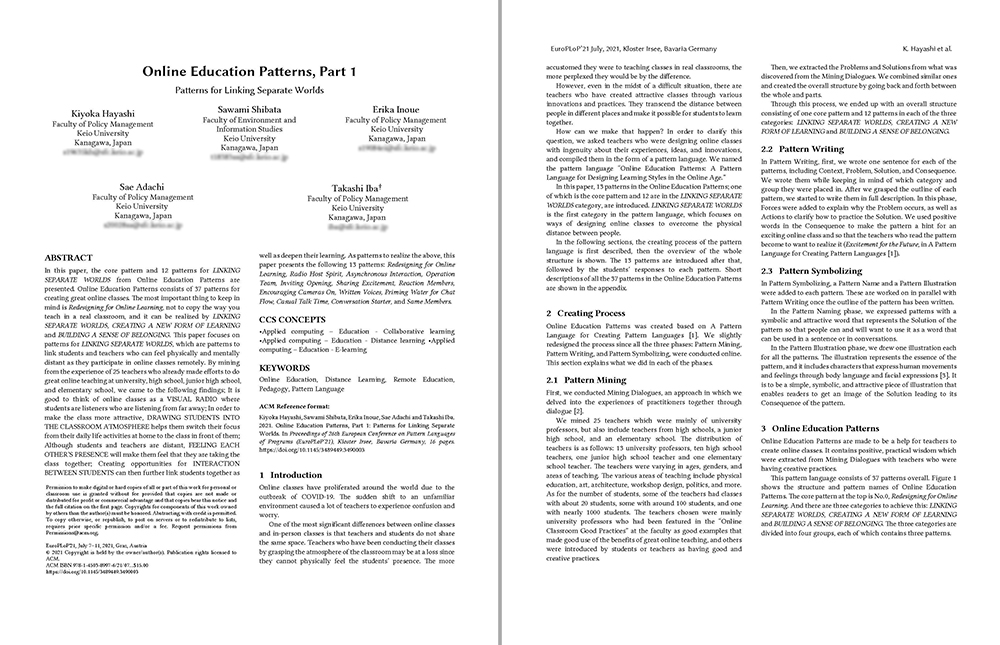

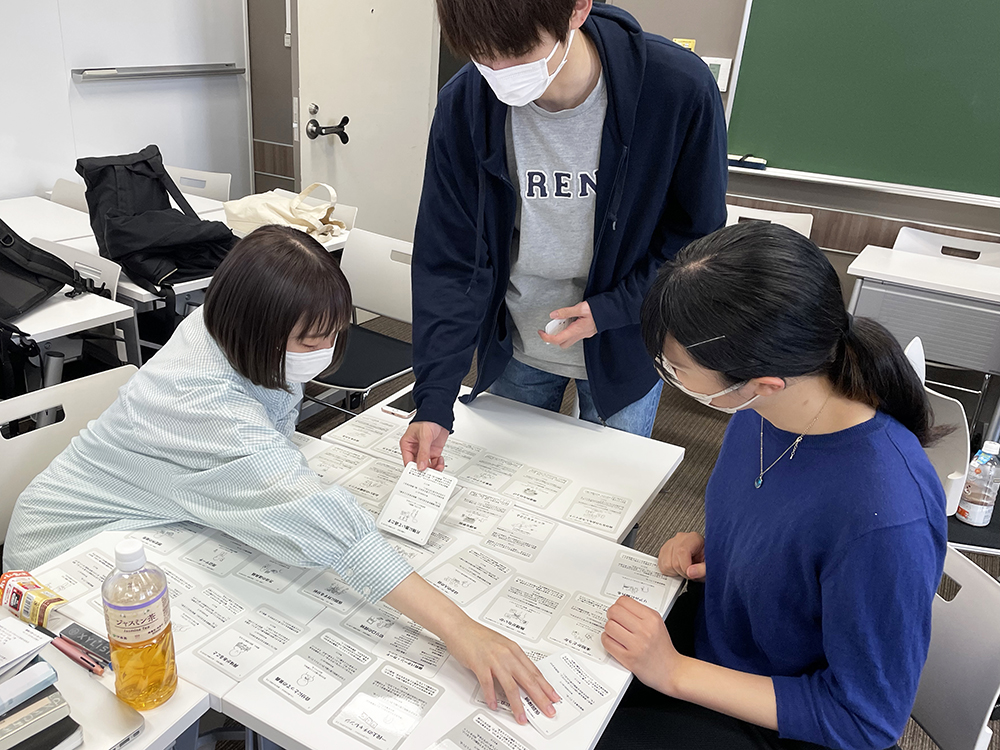

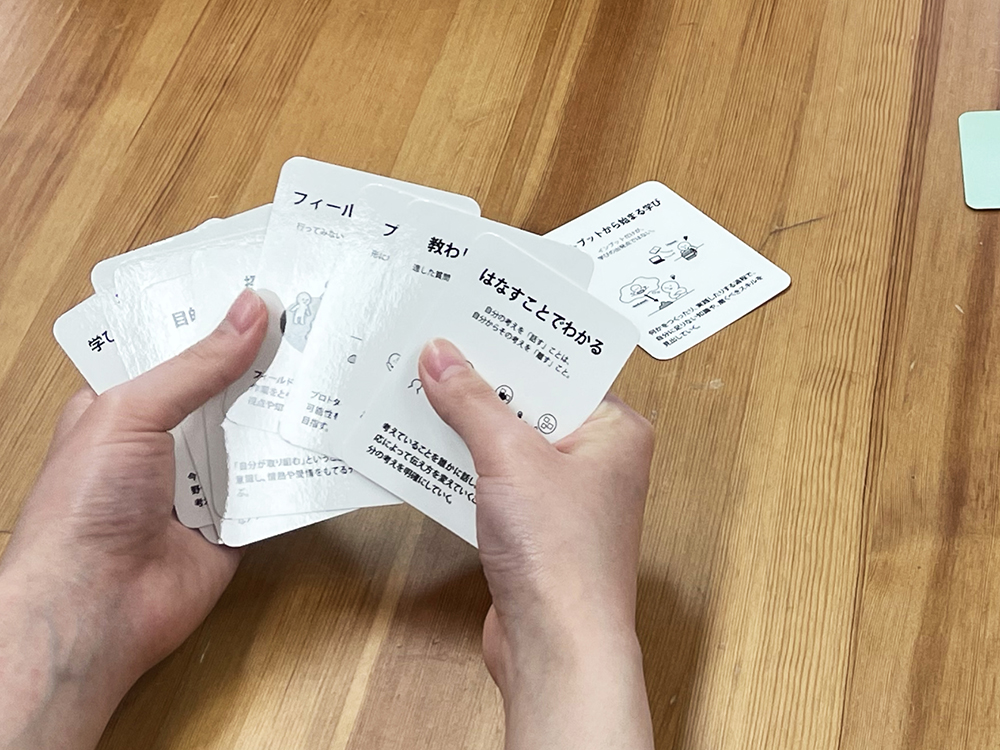

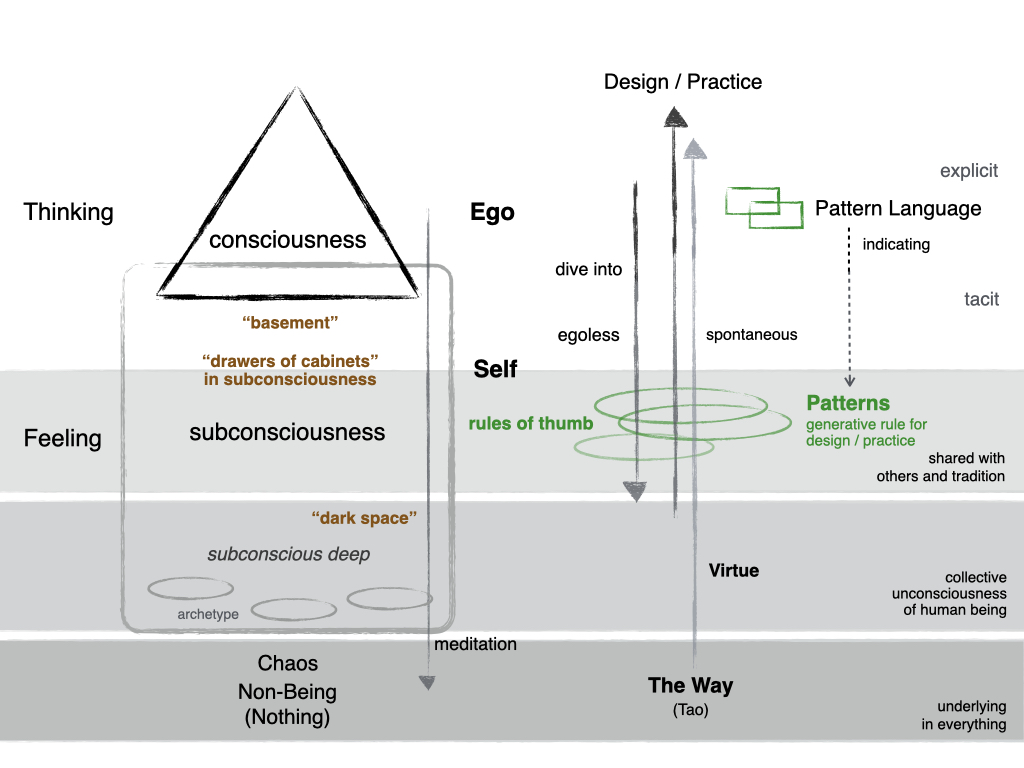

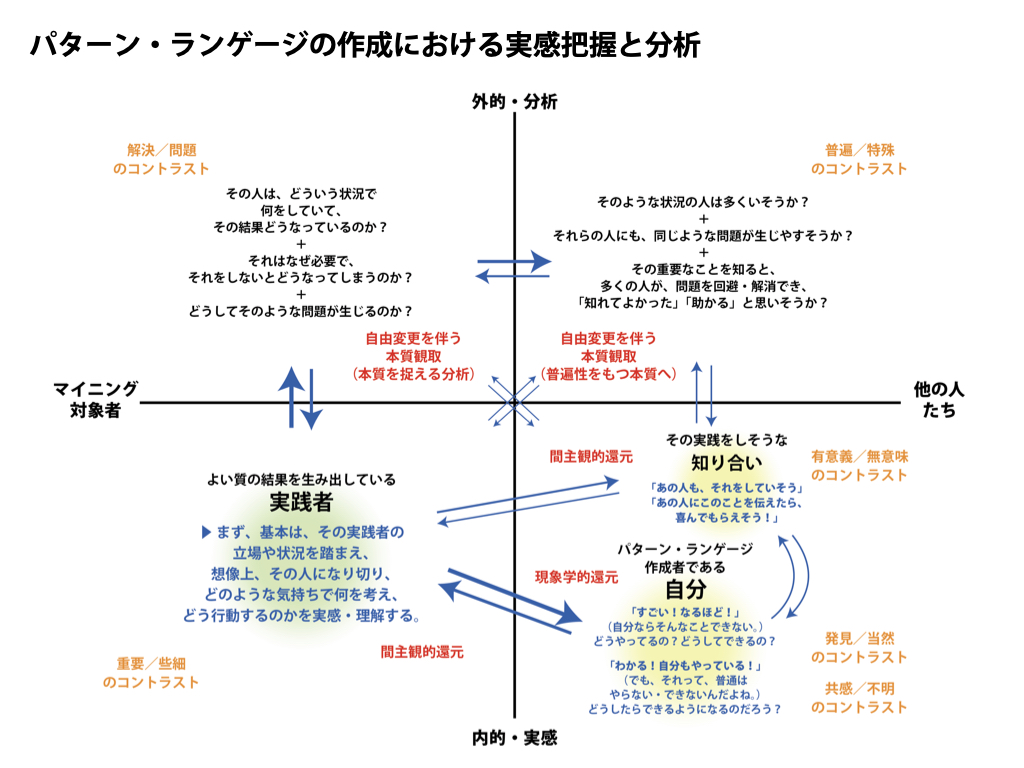

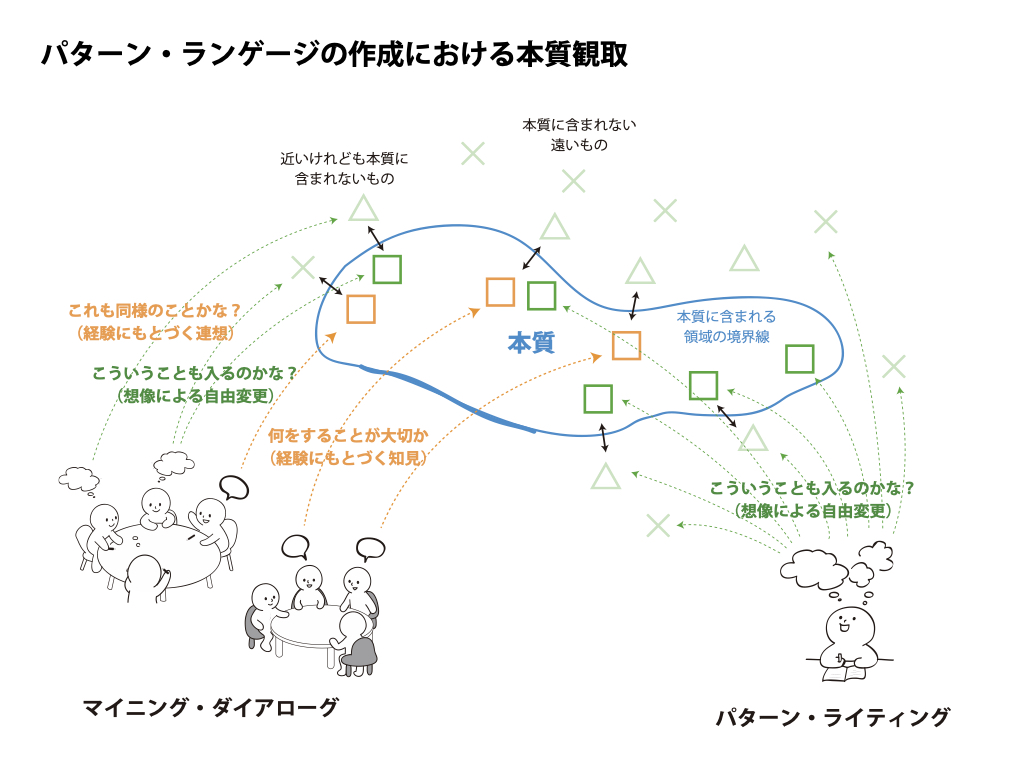

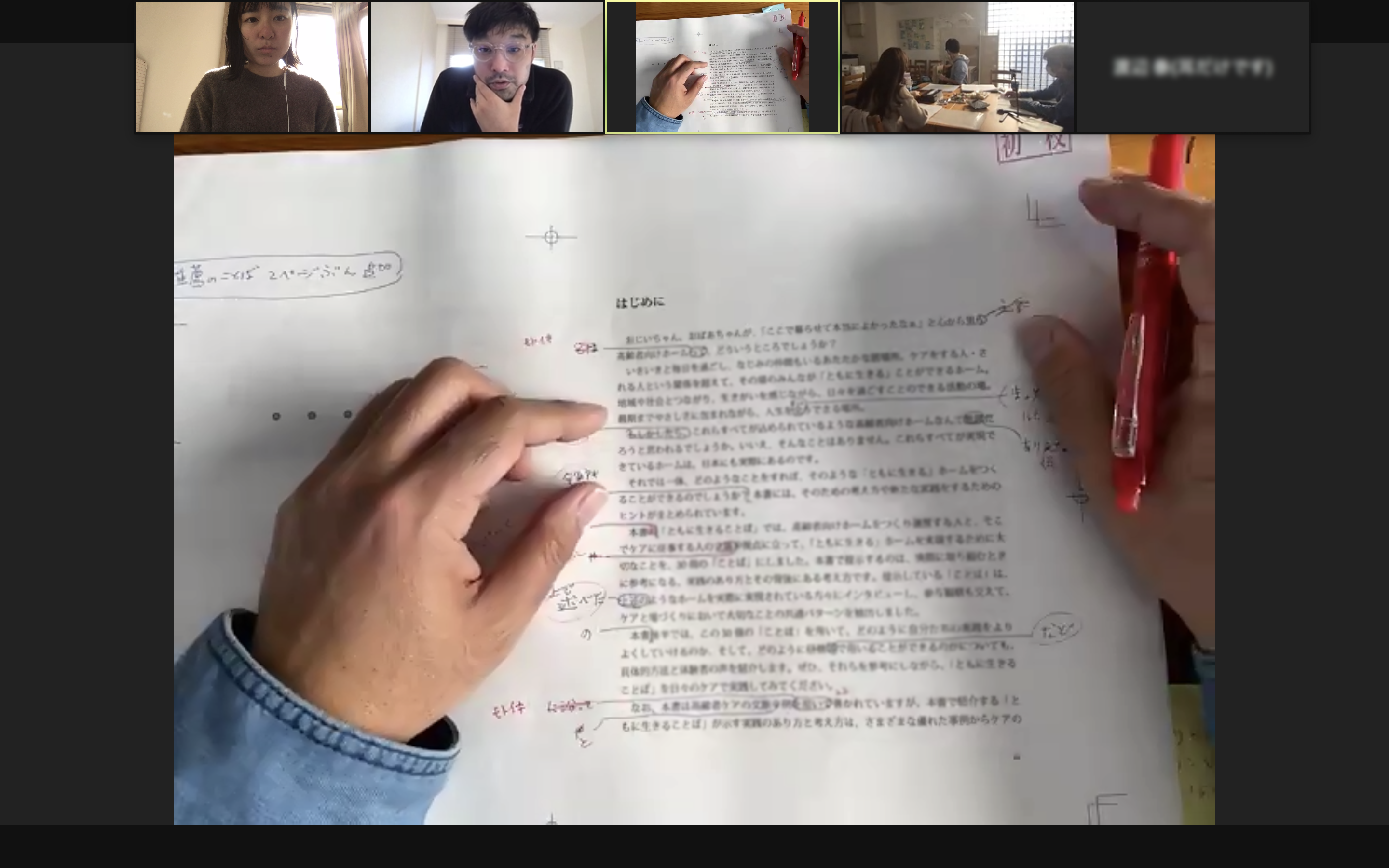

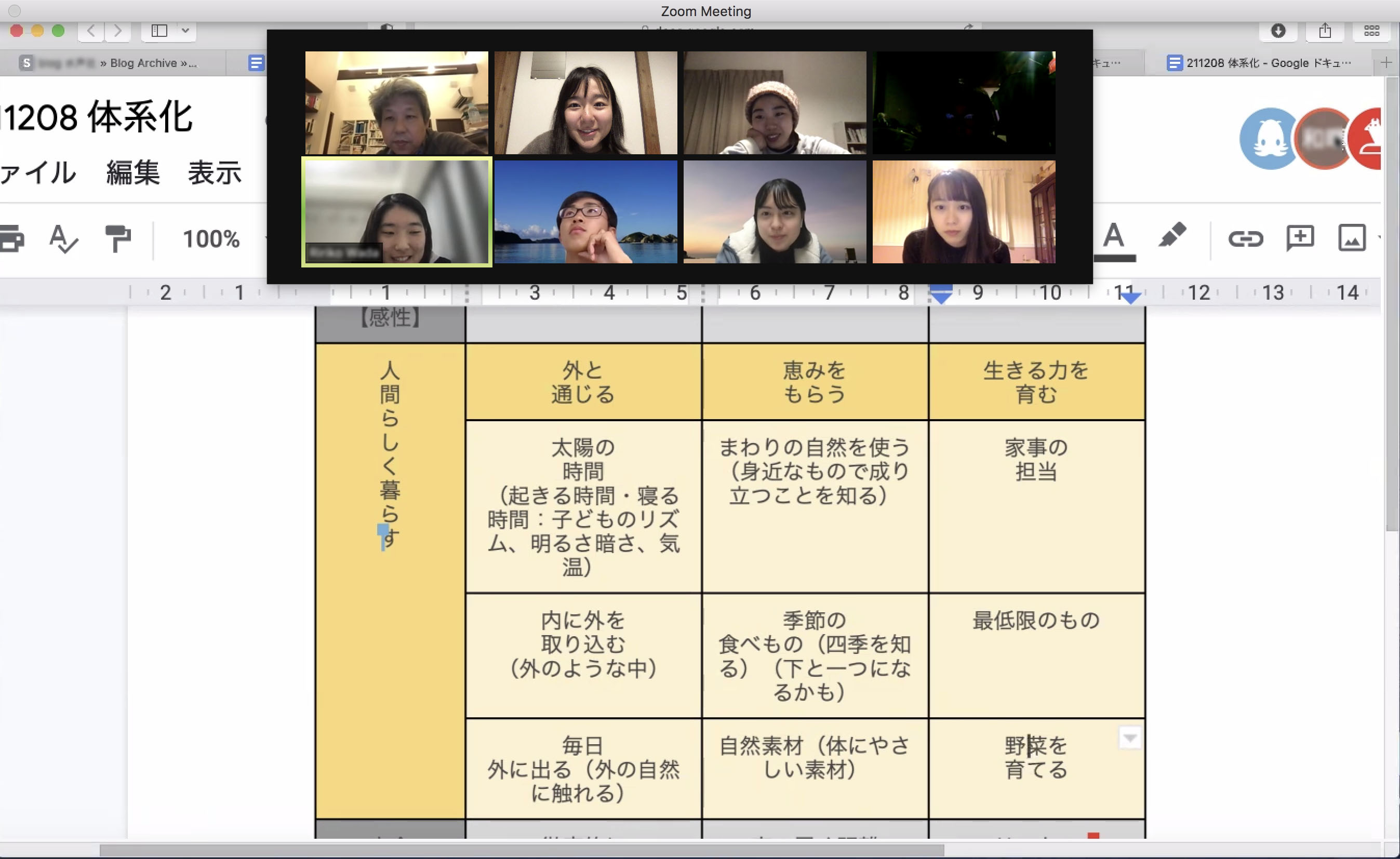

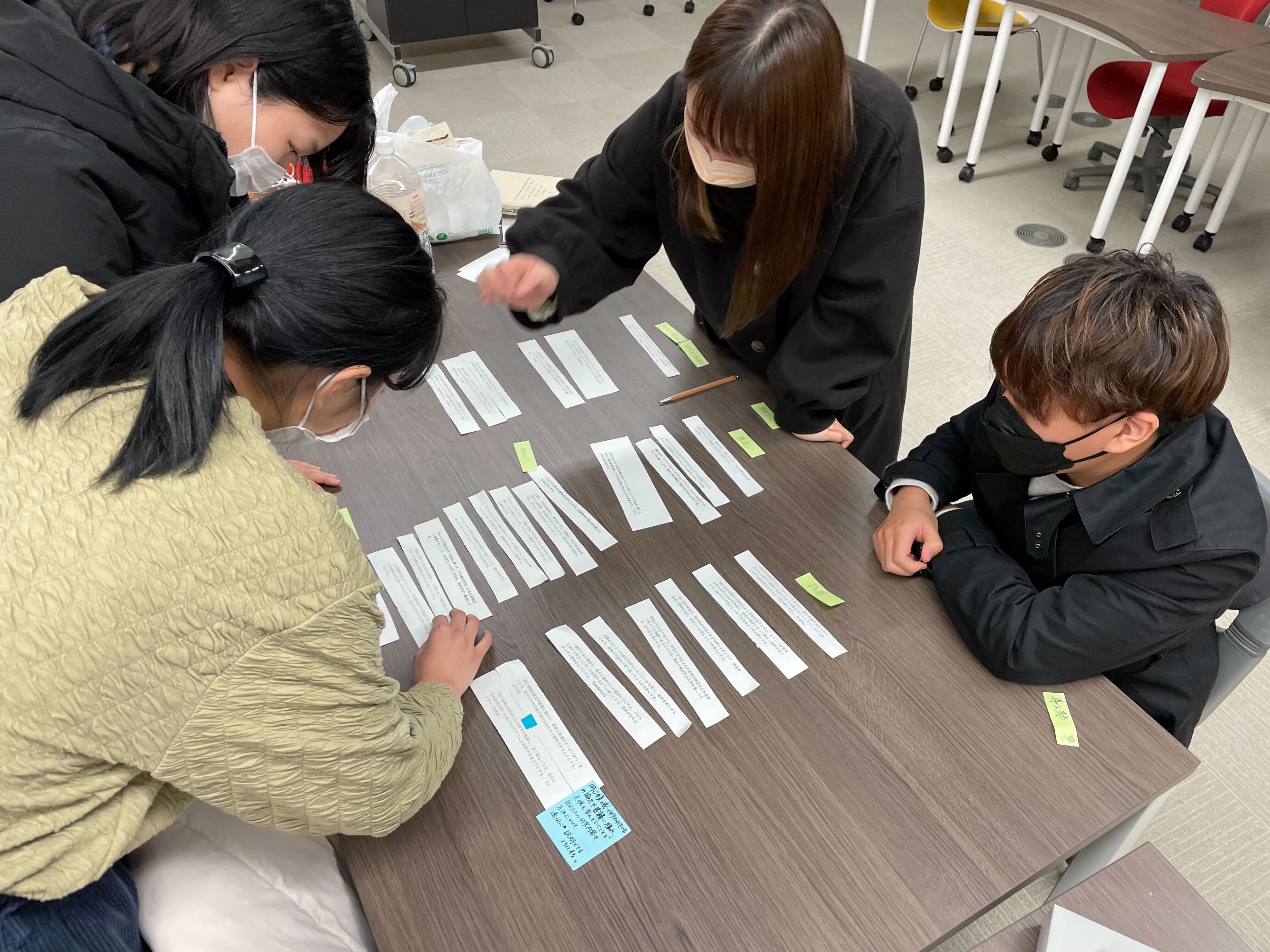

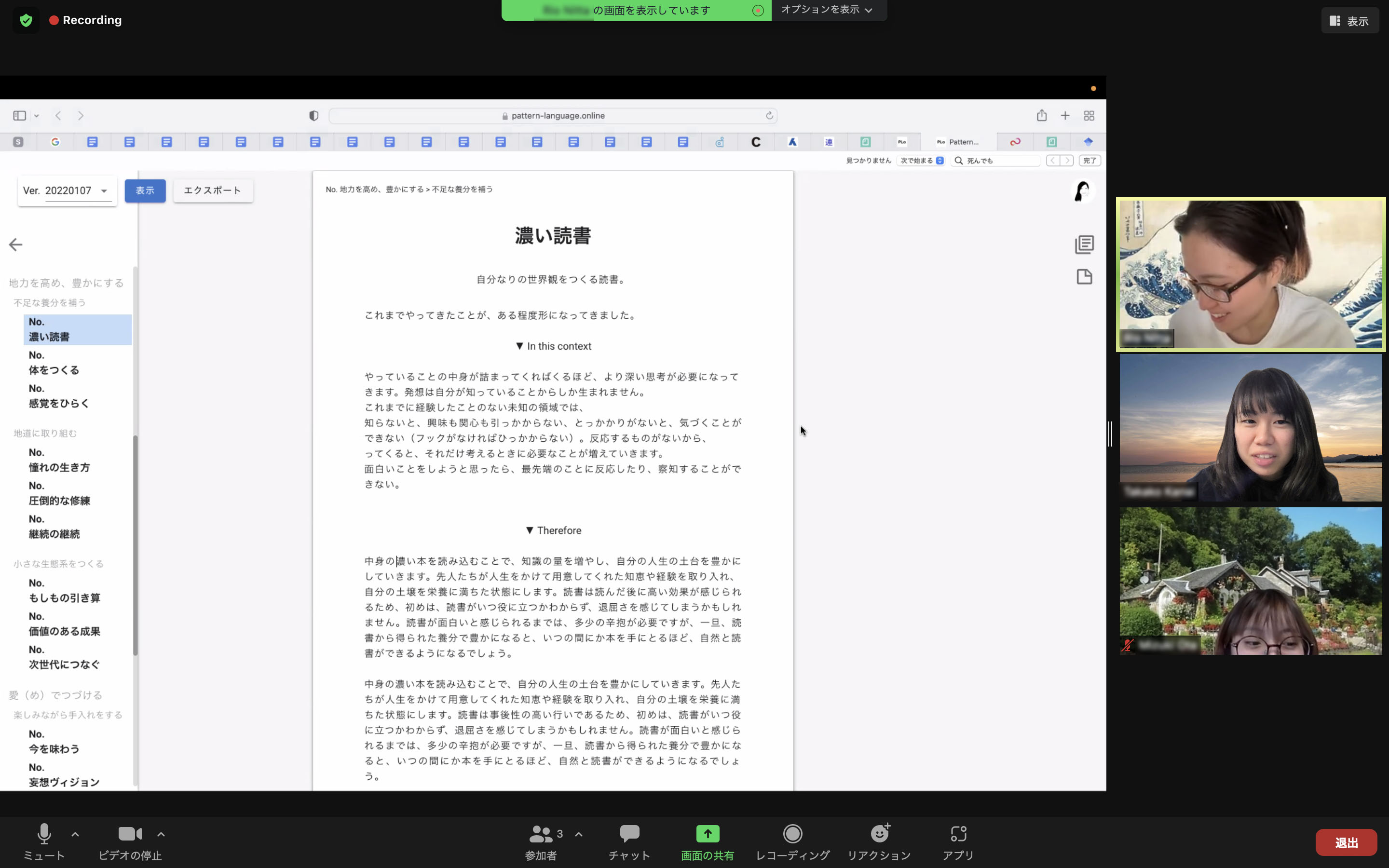

そのような未来に向け、本講義では、自然や創造にまつわる実践・研究に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、対話を重ね、「創造社会」の未来像を描き深めていきます。それぞれの対談で知り学んだ考え方や取り組み方を、履修者一人ひとりがパターン・ランゲージの形式でまとめ、自分たちのこれからの実践につなげていくことができるようにすることが、最終的にこの授業で取り組むことです。

2022年度秋学期の各回のテーマは、「つくり手たちのコミュニティ」、「旅にまつわるスタートアップ」、「創造のプロセスと人生」、「自然エネルギー」、「感性」、「プラネタリーヘルス」、「手放す」です。

この授業では、単に受け身で話を聞くというのではなく、想像力をフルに発揮して未来像を思い描くとともに、重要な考え方や実践のコツを自らつかみ取りにいく姿勢で参加することが期待されています。授業は、Zoom上で行いますが、オンライン上でも相互の存在感とコミュニケーションのために、カメラオンで参加してください。また、各自、書籍『プロジェクト・デザイン・パターン』を入手してもらい、授業と並行して読む宿題を毎週出します。

担当教員・井庭崇から学生のみんなへ:時間が経てば「未来」はやってきます。でも、それは自分たちの望んでいる未来ではないかもしれません。いや、むしろ、何もしなければ、望む未来がやって来るなんてことはないでしょう。だから、僕たちは未来に向かって、理想・ヴィジョンと、それを実現する物事をつくり続けていかなければなりません。この授業は、よりよい未来に向けて自分にできることを精一杯(しかも創造的に、面白そうに)やっている大人たちがいることを、みんなにも知ってほしくて・感じてほしくて企画しました。「自分たちの未来を自分たちでつくる」という道へ、ようこそ!たくさん刺激を受けて、自分のエネルギーにしてもらえればと思います。

【授業計画】

第1・2回(10/7):「つくり手たちのコミュニティ」(小竹 貴子さん × 井庭 崇)

小竹 貴子さん(クックパッド株式会社 Evangelist コーポレートブランディング部本部長) をゲストにお招きし、料理の「つくり手たちのコミュニティ」の立ち上げと運営についてお話を伺い、語り合います。

第3・4回(10/14):「旅にまつわるスタートアップ」(篠塚 孝哉さん × 井庭 崇)

篠塚 孝哉さん(株式会社令和トラベル代表取締役社長)をゲストにお招きし、事業を興すということについてお話を伺い、語り合います。

第5・6回(10/21):「創造のプロセスと人生」(森本 千絵さん × 井庭 崇)

森本 千絵さん(アートディレクター、魅力製造家)をゲストにお招きし、創造プロセスの実際と、つくる人生についてお話を伺い、語り合います。

第7・8回(10/28):「自然エネルギー」(山川 勇一郎さん × 井庭 崇)

山川 勇一郎さん(たまエンパワー株式会社代表取締役、株式会社さがみこファーム代表取締役)をゲストにお招きし、自然エネルギーのこれからについてお話を伺い、語り合います。

第9・10回(11/4):「感性にもとづく実践」(小阪 裕司さん × 井庭 崇)

小阪 裕司さん(オラクルひと・しくみ研究所代表)をゲストにお招きし、人間活動における感性と行動についてお話を伺い、語り合います。

第11・12回(11/11):「プラネタリーヘルス」(桐村 里紗さん × 井庭 崇)

桐村 里紗さん(医師、tenrai株式会社 代表取締役) をゲストにお招きし、「土」と微生物の観点から、人と地球の健康についてお話を伺い、語り合います。

第13・14回(11/25):「手放す」(藤田 一照さん × 井庭 崇)

藤田 一照さん(曹洞宗僧侶)をゲストにお招きし、生きることや創造における「手放す」ことの大切さとその実践についてお話を伺い、語り合います。

第15回:対談から得たことをパターン・ランゲージのかたちでまとめる

文献宿題で読んだ『プロジェクト・デザイン・パターン』の形式を参考にしながら、対談から得た・学んだ「大切なこと」ことを、パターン・ランゲージの形式でまとめていきます。(授業時間外)

【履修選抜課題】

受入学生数(予定):150人程度を想定

※希望者が多ければ、より多くの人を受け入れる可能性があります。

選抜方法:課題提出による選抜

「自己紹介 × 未来ヴィジョン」シート

担当教員とゲスト登壇者に向けて、自己紹介+自分の未来ヴィジョンを、1ページで魅力的に表現してまとめて提出してください。

自分のこれまでと今の興味・やっていること等を紹介するとともに、これからの自分の方向性ややりたいこと・夢・挑戦などのヴィジョンを魅力的に表現してください。必ずジャスト1ページに収め(多すぎず少なすぎず)、そのなかに「名前」と「ふりがな」を入れ、自分の人となりを表す「写真」も含めるようにしてください(写真はアップでも遠景でも構いませんし、紙面が許すならば複数入れても構いません)。

この「自己紹介 × 未来ヴィジョン」シートでは、文字だらけのいわゆる志望理由書やレポートのようなものを求めていません。紙面を文章で埋めるのではなく、パッと見て・読んで理解できるように、短めの文を配置したりして、わかりやすさを心がけてください。ビジュアル要素も入れて魅力的に表現してほしいと思います。また、アップできるファイル容量には制限があるということと、〆切直前はシステムが重くなるので、それらの点にも注意して早めの準備・提出をしてください。

担当教員とゲスト登壇者が見て「履修者にはこういう人がいるんだ!」と魅力的に感じられるような1枚にしてほしいと思います(実際にゲスト登壇者に事前にファイルを共有します)。

提出の際には、必ずPDFファイルで提出してください(形式が異なる場合には履修選抜の対象になりません)。

今年は教室の制約もないことから、基本的にはより多くの人を受け入れたいと思っていますが、上記の内容や形式の要件を満たしていない人(内容が薄すぎる、文章ばかりのものになっている、分量的に少なすぎるか多すぎる、PDFではないファイル形式での提出など)は、授業中・課題等でも同様の可能性があるため、定員人数にかかわらず履修不許可とするので、注意してください。

【提出課題・試験・成績評価の方法など】

成績評価は、出席と授業中の議論への参加とふりかえり宿題(40%)、文献宿題(25%)、期末レポート(35%)にもとづき総合的に評価します。

【履修上の注意】

授業時は、履修者同士ともに学んでいることを感じられ、話し手も聴き手の反応を感じられるように、カメラをオンにして参加してください。また、これは、実際にそこにいて話を聴いていることの確認でもあります。カメラオンで参加したくないという人は、この授業は履修しないようにしてください。

毎週、授業から自分が学んだことをまとめる「ふりかえり」の宿題とともに、文献(教科書)を読んでまとめを提出する「文献読解」の宿題も出ます。

学期後半には、同じ曜日時限に「ワークショップデザイン」(井庭)が開講されます。併せてどうぞ。

【教材・参考文献】

教科書指定

参考文献(井庭)

参考文献(ゲスト)

慶應義塾大学SFC総合政策学部・環境情報学部(基盤科目-共通科目)

担当教員:井庭崇

開講:2022年度秋学期(前半)

曜日時限:金曜4・5限※

※ 学期後半には、同じ曜日時限に「ワークショップデザイン」(井庭)が開講されます。併せてどうぞ。

実施形態:完全オンライン開講(Zoom)

【科目概要:主題と目標/授業の手法など】

これからの社会は、どのような社会になるでしょうか? 本講義では、これからの社会を、一人ひとりが本来もっている創造性を十全に発揮する「創造社会」(Creative Society)になるという想定から出発します。創造社会では、誰もがさまざまな分野・領域で「つくる」ことをごく当たり前に行うようになります。そして何よりも、「つくる」ということが、生活・人生の豊かさや幸せを象徴するようになっていきます。

かつてインターネットの登場によって始まった「情報社会」では、生活が変わり、組織が変わり、社会が変わりました。同様に、「創造社会」の到来においても、生活・組織・社会のあり方が大きく変わることになるでしょう。そこで、その変化とはどのようなものなのか、そして、それらの変化は何をもたらすのかを考えることは、これからの未来に向かうための重要な準備となります。

そのような未来に向け、本講義では、自然や創造にまつわる実践・研究に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、対話を重ね、「創造社会」の未来像を描き深めていきます。それぞれの対談で知り学んだ考え方や取り組み方を、履修者一人ひとりがパターン・ランゲージの形式でまとめ、自分たちのこれからの実践につなげていくことができるようにすることが、最終的にこの授業で取り組むことです。

2022年度秋学期の各回のテーマは、「つくり手たちのコミュニティ」、「旅にまつわるスタートアップ」、「創造のプロセスと人生」、「自然エネルギー」、「感性」、「プラネタリーヘルス」、「手放す」です。

この授業では、単に受け身で話を聞くというのではなく、想像力をフルに発揮して未来像を思い描くとともに、重要な考え方や実践のコツを自らつかみ取りにいく姿勢で参加することが期待されています。授業は、Zoom上で行いますが、オンライン上でも相互の存在感とコミュニケーションのために、カメラオンで参加してください。また、各自、書籍『プロジェクト・デザイン・パターン』を入手してもらい、授業と並行して読む宿題を毎週出します。

担当教員・井庭崇から学生のみんなへ:時間が経てば「未来」はやってきます。でも、それは自分たちの望んでいる未来ではないかもしれません。いや、むしろ、何もしなければ、望む未来がやって来るなんてことはないでしょう。だから、僕たちは未来に向かって、理想・ヴィジョンと、それを実現する物事をつくり続けていかなければなりません。この授業は、よりよい未来に向けて自分にできることを精一杯(しかも創造的に、面白そうに)やっている大人たちがいることを、みんなにも知ってほしくて・感じてほしくて企画しました。「自分たちの未来を自分たちでつくる」という道へ、ようこそ!たくさん刺激を受けて、自分のエネルギーにしてもらえればと思います。

【授業計画】

第1・2回(10/7):「つくり手たちのコミュニティ」(小竹 貴子さん × 井庭 崇)

小竹 貴子さん(クックパッド株式会社 Evangelist コーポレートブランディング部本部長) をゲストにお招きし、料理の「つくり手たちのコミュニティ」の立ち上げと運営についてお話を伺い、語り合います。

小竹 貴子(Takako Kotake)

クックパッド株式会社 Evangelist コーポレートブランディング部 本部長。1972年石川県生まれ。関西学院大学社会学部卒業。株式会社博報堂アイ・スタジオでWEBディレクターを経験後、2004年有限会社コイン(後のクックパッド株式会社)入社。2006年編集部門長就任、2008年執行役就任。日経WOMAN「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2010」を受賞。個人活動として料理教室なども開催している。シンプルでおいしく、しかも手順がとても簡単なレシピが大人気で、『ちょっとの丸暗記で外食レベルのごはんになる』がロングヒットに。

クックパッド: https://cookpad.com

Forbes Japan コラム: https://forbesjapan.com/author/detail/1833

Diamond online コラム: https://diamond.jp/ud/authors/5f06adc477656174ec010000

第3・4回(10/14):「旅にまつわるスタートアップ」(篠塚 孝哉さん × 井庭 崇)

篠塚 孝哉さん(株式会社令和トラベル代表取締役社長)をゲストにお招きし、事業を興すということについてお話を伺い、語り合います。

篠塚 孝哉(Takaya Shinozuka)

2011年株式会社Loco Partnersを創業、2013年に宿泊予約サービス「Relux」を開始。17年春にはKDDIグループにM&Aにて経営参画、最年少子会社社長(当時)として経営執行を担う。2020年3月にLoco Partnersの社長を退任。2021年4月、株式会社令和トラベルを創業。同年6月には、シードラウンドで22.5億円の大型資金調達を実施。「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに海外旅行代理業を展開。2022年4月、海外旅行予約アプリ「NEWT(ニュート)」をリリース。

株式会社令和トラベル:https://www.reiwatravel.co.jp/

第5・6回(10/21):「創造のプロセスと人生」(森本 千絵さん × 井庭 崇)

森本 千絵さん(アートディレクター、魅力製造家)をゲストにお招きし、創造プロセスの実際と、つくる人生についてお話を伺い、語り合います。

森本 千絵(Chie Morimoto)

1976年青森県三沢市で産まれ、東京で育つ。武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科を経て博報堂入社。2007年、もっとイノチに近いデザインもしていきたいと考え「出会いを発明する。夢をカタチにし、人をつなげる」をモットーに株式会社goen°を設立。現在、一児の母としてますます精力的に活動の幅を広げている。niko and...の菅田将暉・小松菜奈のビジュアル、演出、SONY「make.believe」、組曲のCM企画演出、サントリー東日本大震災復興支援CM「歌のリレー」の活動、Canon「ミラーレスEOS M2」、KIRIN「一番搾り 若葉香るホップ」のパッケージデザイン、NHK大河ドラマ「江」、朝の連続TVドラマ小説「てっぱん」のタイトルワーク、山田洋次監督『男はつらいよ50 お帰り寅さん』に続き『キネマの神様』の広告や劇中画を手掛けている。他にも松任谷由実、Official髭男dism、Mr.Children30周年のアートワーク広告の企画、演出、商品開発、本の装丁、映画・舞台の美術や、動物園や保育園の空間ディレクション、青森新空港のステンドグラス壁画を手掛けるなど、活動は多岐にわたる。また自社ブランド「mono°goen°」ECサイトの立ち上げ、22年2月にオープンしたATELIER&SHOP goen°ではこれまで紡いできた“ご縁”をより豊かに進化させるため、新たな「goen°」を分かち合うための場所として広げていく。受賞歴に、N.Y.ADC賞、ONE SHOW、朝日広告賞、アジア太平洋広告祭、東京ADC賞、JAGDA新人賞、SPACE SHOWER MVA、ADCグランプリ、日経ウーマンオブザイヤー2012、50th ACC CM FESTIVALベストアートディレクション賞、伊丹十三賞、日本建築学会賞、など。著書に、『GIONGO GITAIGO J゛ISHO』、『MORIMOTO CHIE Works 1999-2010 うたう作品集』、『アイデアが生まれる、一歩手前の大事な話』、絵本『おはなしのは』『母と暮せば』。

goen°: http://www.goen-goen.co.jp

第7・8回(10/28):「自然エネルギー」(山川 勇一郎さん × 井庭 崇)

山川 勇一郎さん(たまエンパワー株式会社代表取締役、株式会社さがみこファーム代表取締役)をゲストにお招きし、自然エネルギーのこれからについてお話を伺い、語り合います。

山川 勇一郎(Yuichiro Yamakawa)

1975年東京都多摩市生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 社会イノベーターコース修了。たまエンパワー株式会社代表取締役、株式会社さがみこファーム代表取締役。幼少期から登山など自然に親しみ、20-30代は富士山麓でプロ自然ガイドとして年間3,000人を自然の中にいざなう。東日本大震災を機に地元多摩市にUターンし、地域主導による屋根上太陽光発電事業を手掛けたのち、2015年たまエンパワー株式会社を創業( https://tamaempower.co.jp/ )。太陽光発電事業に加え、地方自治体の脱炭素コンサルティング等を手掛ける。2019年農業に参入。太陽光発電と農業を組み合わせた「ソーラーシェアリング」を相模原市で初めて実現する。自然豊かな津久井地域の山間部で、33種類1100本のブルーベリーの摘み取りができる会員制の体験農園「さがみこベリーガーデン」を2021年6月開園( https://sagamico-bg.org/ )。食とエネルギーを通じて自然と調和した地域の未来づくりを目指す。

たまエンパワー株式会社: https://tamaempower.co.jp

さがみこファーム: https://sagamicofarm.co.jp

第9・10回(11/4):「感性にもとづく実践」(小阪 裕司さん × 井庭 崇)

小阪 裕司さん(オラクルひと・しくみ研究所代表)をゲストにお招きし、人間活動における感性と行動についてお話を伺い、語り合います。

小阪裕司(Yuji Kosaka)

オラクルひと・しくみ研究所代表。博士(情報学)。山口大学(美学専攻)を卒業後、大手小売業・広告代理店を経て、1992年オラクルひと・しくみ研究所設立。人の「感性」と「行動」を軸にした独自のビジネス理論と実践手法を研究・開発し、2000年からその実践企業の会「ワクワク系(感性科学)マーケティング実践会」主宰。全都道府県および海外から約1500社が参加。22年に渡る活動で、1万5千件を超える現場での成果実例を生み出しており、その数は日々増え続けている。近年は研究にも注力し、2011年、博士(情報学)の学位を取得。学術研究と現場実践を合わせ持った独自の活動は多方面から高い評価を得、産官学にまたがり、年間数多くの講演・講義も行う。2017年からは、この理論と実践手法を全国の企業に広める事業が経済産業省の認定を受けている。日本感性工学会理事、九州大学招聘講師。「日経MJ」(日本経済新聞社発行)での550回を超える人気コラム「招客招福の法則」をはじめ、連載、執筆多数。著書は、『「顧客消滅」時代のマーケティング』(PHP研究所)、『価値創造の思考法』(東洋経済新報社)はじめ、新書・文庫化・海外出版含め41冊。今夏新刊『「価格上昇」時代のマーケティング』(PHP研究所)出版予定。YouTubeチャンネル(小阪裕司の「商売道場」)

オラクルひと・しくみ研究所: https://kosakayuji.com/

ワクワク系(感性科学)マーケティング実践会: https://kosakayuji.com/wakuwaku/

YouTubeチャンネル - 小阪裕司の「商売道場」: https://www.youtube.com/channel/UCtH73krTrRqmEKabaq4UPug

第11・12回(11/11):「プラネタリーヘルス」(桐村 里紗さん × 井庭 崇)

桐村 里紗さん(医師、tenrai株式会社 代表取締役) をゲストにお招きし、「土」と微生物の観点から、人と地球の健康についてお話を伺い、語り合います。

桐村 里紗(Lisa Kirimura)

医師・認定産業医/tenrai株式会社 代表取締役医師。東京大学大学院工学系研究科道徳感情数理工学講座特任研究員(2022.9.1〜)。臨床医として予防医療から生活習慣病、在宅終末期医療まで幅広く臨床経験を積み、現在は人口最少県の人口最小の町・鳥取県江府町(人口2,600人)へ移住し、人を含む惑星全体のシステムを最適化する「プラネタリーヘルス」の社会実装を産官学民連携で行う。SONYコンピューターサイエンス研究所の研究・実装する「拡張生態系」の実験圃場を地元Jリーグチームと共に運営したり、江府町において、自然資本や人的資本に基づいたプラネタリーヘルス地域モデル(鳥取江府モデル)構築を行う。東京大学では量子ゲート数理「四則和算」を応用したポストデジタルシステムの研究・実装を行い、新文明の萌芽を描く。土と微生物を結節点に健康課題と地球課題を同時に解決するプラネタリーヘルスの理論と実践の新著『腸と森の「土」を育てる:微生物が健康にする人と環境』(光文社新書)が話題。

tenrai株式会社: https://tenrai.co

第13・14回(11/25):「手放す」(藤田 一照さん × 井庭 崇)

藤田 一照さん(曹洞宗僧侶)をゲストにお招きし、生きることや創造における「手放す」ことの大切さとその実践についてお話を伺い、語り合います。

藤田 一照(Issho Fujita)

曹洞宗僧侶。1954年愛媛県生まれ。東京大学大学院教育学研究科教育心理学専攻博士課程を中途退学し、曹洞宗僧侶となる。1987年よりアメリカ合衆国マサチューセッツ州西部にある禅堂に住持として渡米、近隣の大学や仏教瞑想センターでも禅の講義や坐禅指導を行う。2005年に帰国。2010年から2018年まで、サンフランシスコにある曹洞宗国際センター所長。神奈川県葉山町にて慣例に捉われない独自の坐禅会を主宰している。Facebook上で松籟学舎一照塾を主宰。著書に『現代坐禅講義』、『現代「只管打坐」講義』、『禅トレで生きるのがラクになる』、『禅僧が教える考えすぎない生き方』、『ブッダが教える愉快な生き方』。共著に『あたらしいわたし』、『仏教は世界を救うか?』、『脳科学は宗教を解明するか?』、『禅の教室』、『アップデートする仏教』、『退歩のススメ』、『感じて、ゆるす仏教』、『〈仏教3.0〉を哲学する』、『仏教サイコロジー』、『〈仏教3.0〉を哲学する バージョン2』、『不要不急』、訳書にティク・ナット・ハン『禅への鍵』、『法華経の省察』、ドン・キューピット『未来の宗教』、ラリー・ローゼンバーグ『〈目覚め〉への3つのステップ』、キャロライン・ブレイジャー『自己牢獄を超えて』、『禅マインド ビギナーズ・マインド2』がある。

松籟学舎一照塾: https://www.facebook.com/isshojuku

藤田一照HP: http://fujitaissho.info

第15回:対談から得たことをパターン・ランゲージのかたちでまとめる

文献宿題で読んだ『プロジェクト・デザイン・パターン』の形式を参考にしながら、対談から得た・学んだ「大切なこと」ことを、パターン・ランゲージの形式でまとめていきます。(授業時間外)

【履修選抜課題】

受入学生数(予定):150人程度を想定

※希望者が多ければ、より多くの人を受け入れる可能性があります。

選抜方法:課題提出による選抜

「自己紹介 × 未来ヴィジョン」シート

担当教員とゲスト登壇者に向けて、自己紹介+自分の未来ヴィジョンを、1ページで魅力的に表現してまとめて提出してください。

自分のこれまでと今の興味・やっていること等を紹介するとともに、これからの自分の方向性ややりたいこと・夢・挑戦などのヴィジョンを魅力的に表現してください。必ずジャスト1ページに収め(多すぎず少なすぎず)、そのなかに「名前」と「ふりがな」を入れ、自分の人となりを表す「写真」も含めるようにしてください(写真はアップでも遠景でも構いませんし、紙面が許すならば複数入れても構いません)。

この「自己紹介 × 未来ヴィジョン」シートでは、文字だらけのいわゆる志望理由書やレポートのようなものを求めていません。紙面を文章で埋めるのではなく、パッと見て・読んで理解できるように、短めの文を配置したりして、わかりやすさを心がけてください。ビジュアル要素も入れて魅力的に表現してほしいと思います。また、アップできるファイル容量には制限があるということと、〆切直前はシステムが重くなるので、それらの点にも注意して早めの準備・提出をしてください。

担当教員とゲスト登壇者が見て「履修者にはこういう人がいるんだ!」と魅力的に感じられるような1枚にしてほしいと思います(実際にゲスト登壇者に事前にファイルを共有します)。

提出の際には、必ずPDFファイルで提出してください(形式が異なる場合には履修選抜の対象になりません)。

今年は教室の制約もないことから、基本的にはより多くの人を受け入れたいと思っていますが、上記の内容や形式の要件を満たしていない人(内容が薄すぎる、文章ばかりのものになっている、分量的に少なすぎるか多すぎる、PDFではないファイル形式での提出など)は、授業中・課題等でも同様の可能性があるため、定員人数にかかわらず履修不許可とするので、注意してください。

【提出課題・試験・成績評価の方法など】

成績評価は、出席と授業中の議論への参加とふりかえり宿題(40%)、文献宿題(25%)、期末レポート(35%)にもとづき総合的に評価します。

【履修上の注意】

【教材・参考文献】

教科書指定

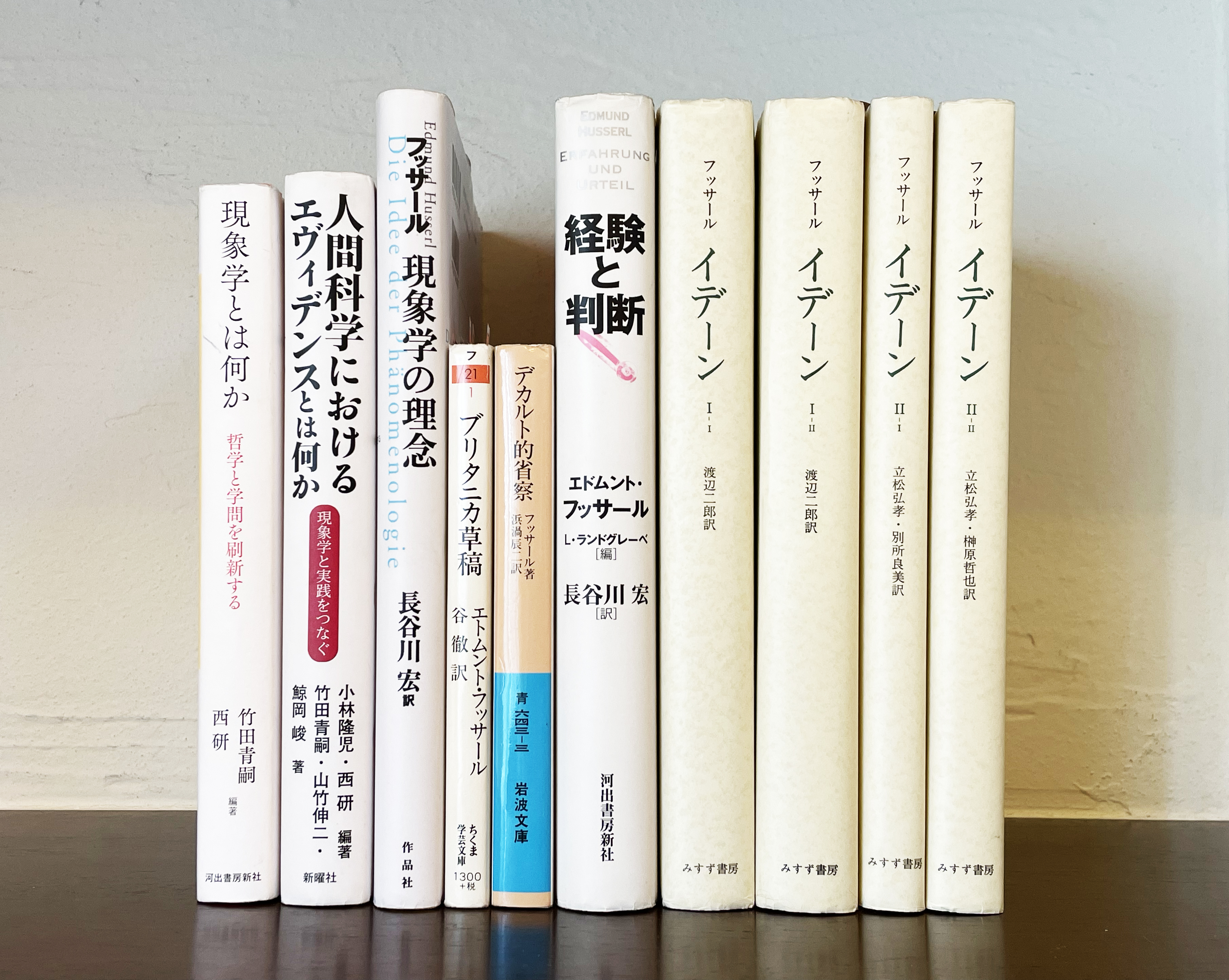

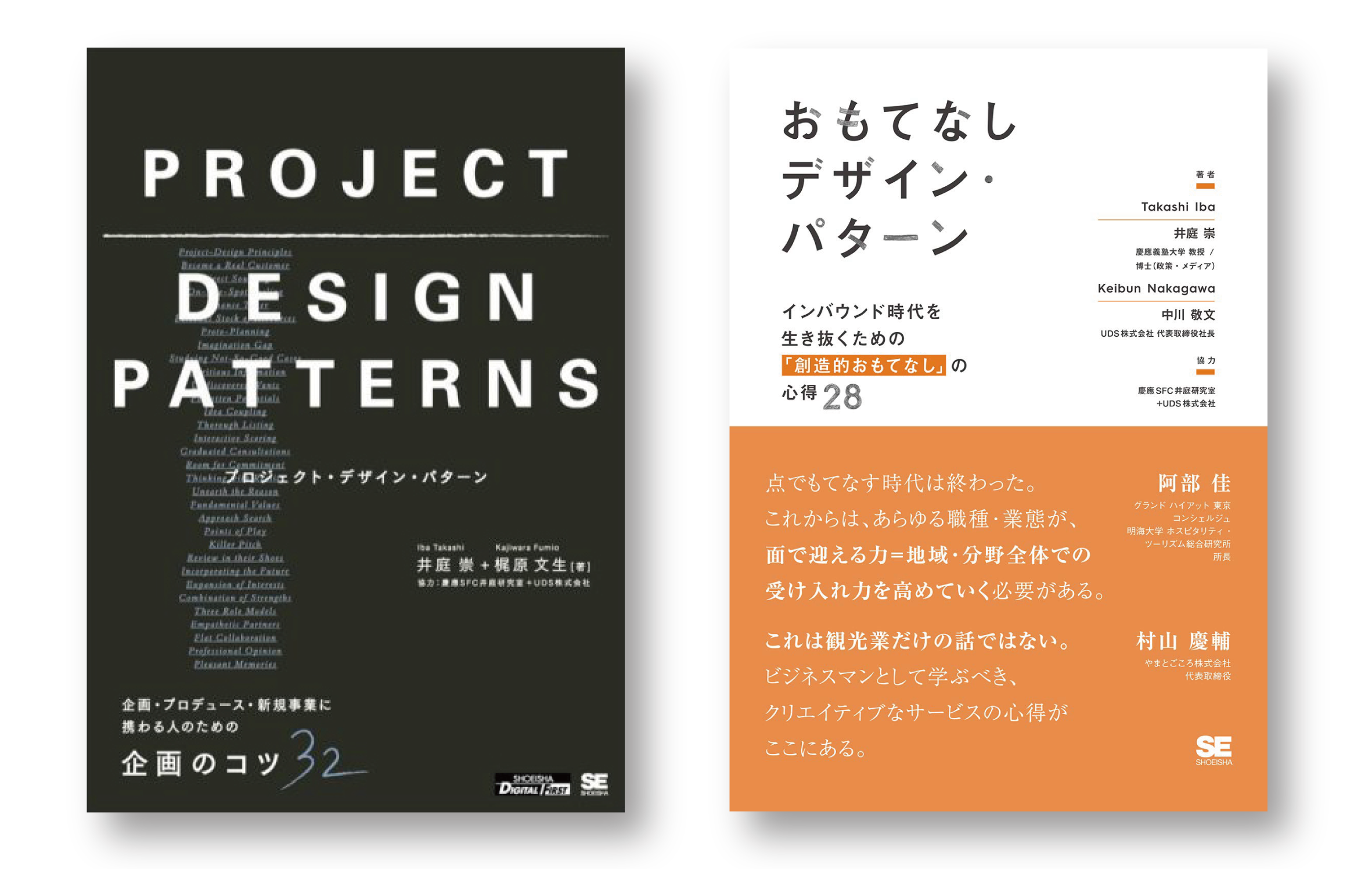

- 『プロジェクト・デザイン・パターン:企画・プロデュース・新規事業に携わる人のための企画のコツ32』 (井庭 崇 , 梶原 文生, 翔泳社, 2016)

参考文献(井庭)

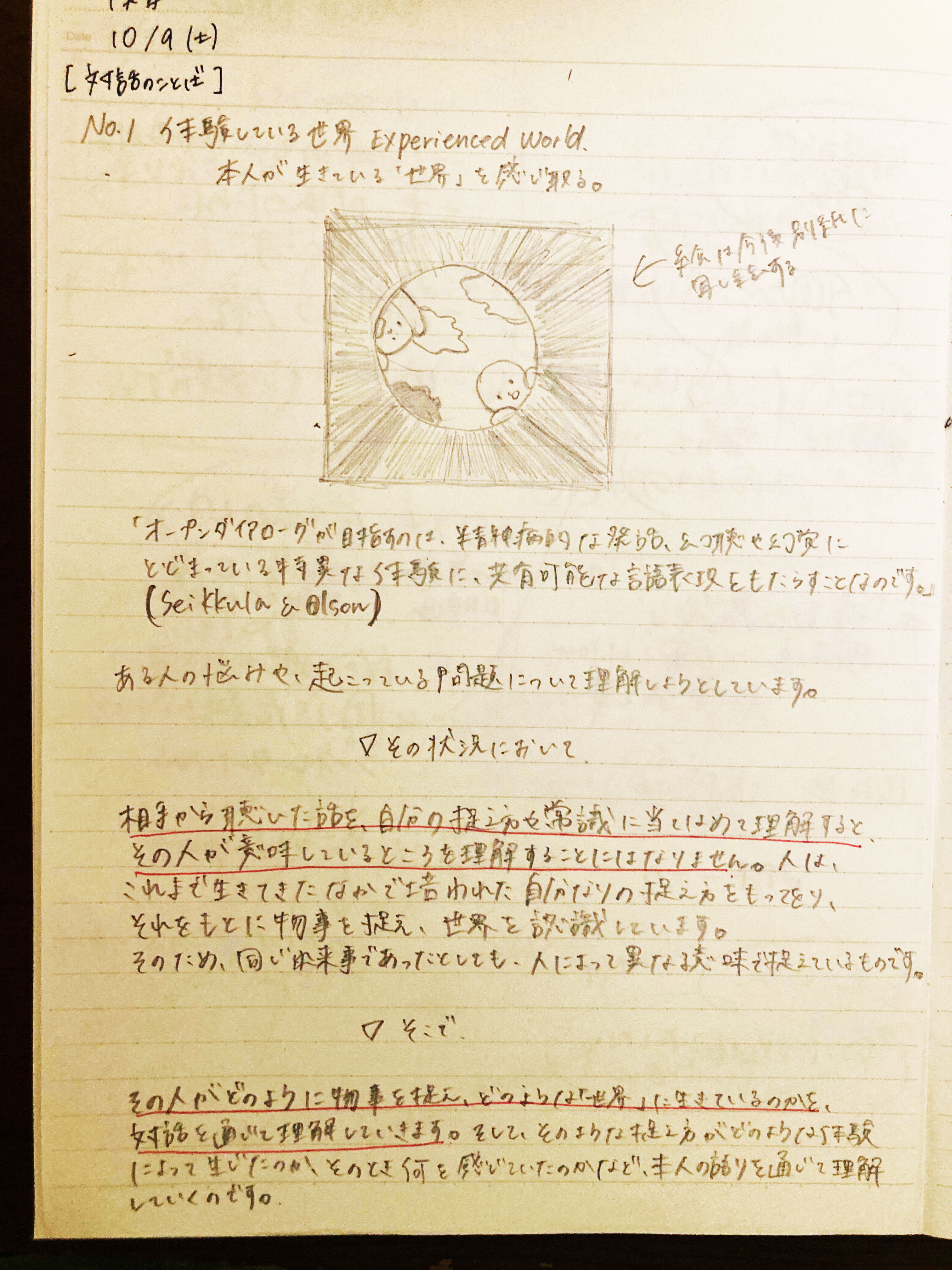

- 『パターン・ランゲージ:創造的な未来をつくるための言語』(井庭 崇 編著, 中埜博, 江渡浩一郎, 中西泰人, 竹中平蔵, 羽生田栄一, 慶應義塾大学出版会, 2013年)

- 『クリエイティブ・ラーニング:創造社会の学びと教育』(井庭 崇 編著, 鈴木 寛, 岩瀬 直樹, 今井 むつみ, 市川 力, 慶應義塾大学出版会, 2019)

- 『ジェネレーター:学びと活動の生成』(市川力, 井庭崇, 学事出版, 2022)

- 『おもてなしデザイン・パターン:インバウンド時代を生き抜くための「創造的おもてなし」の心得28』(井庭 崇, 中川 敬文, 翔泳社, 2019年)

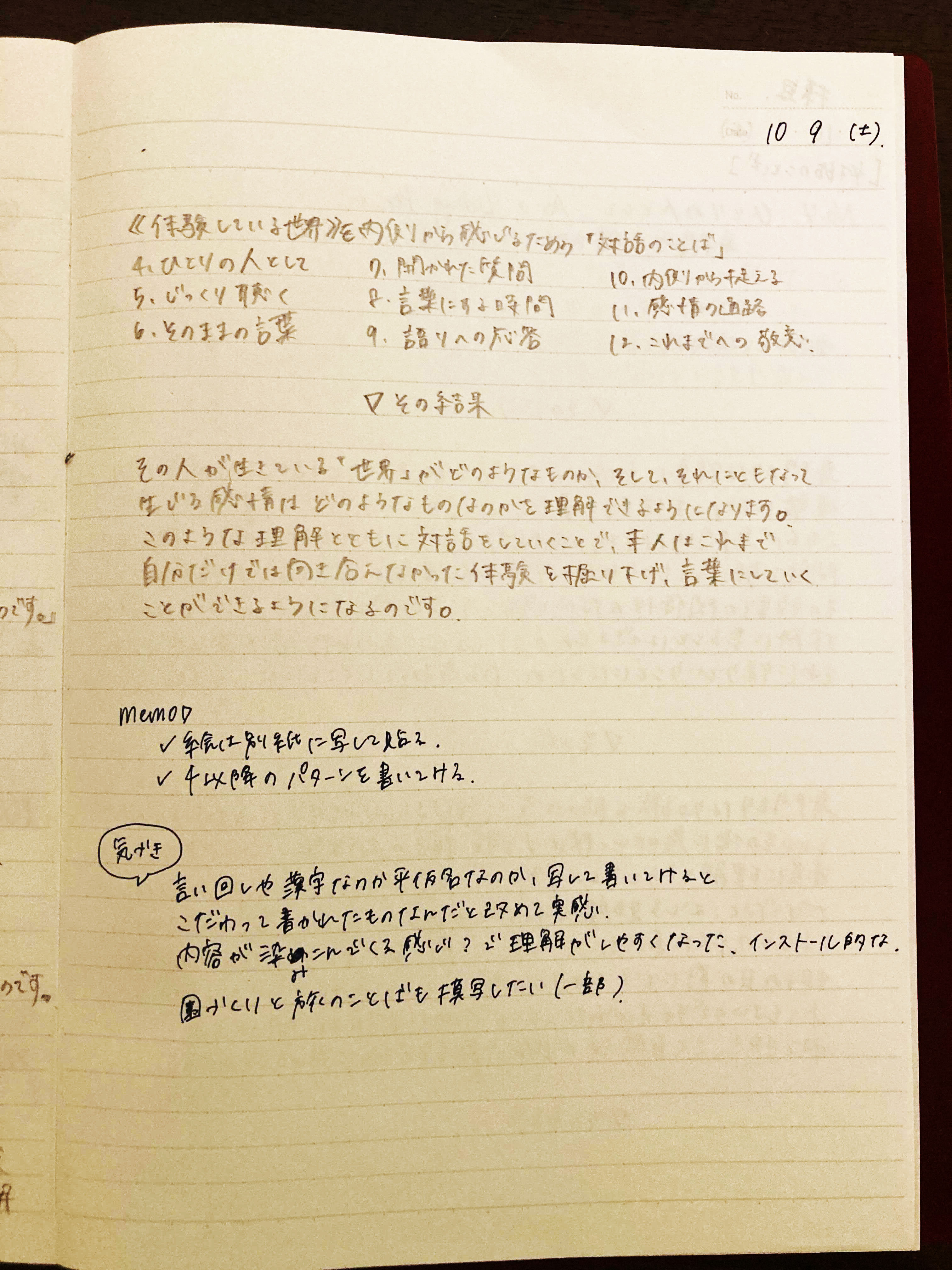

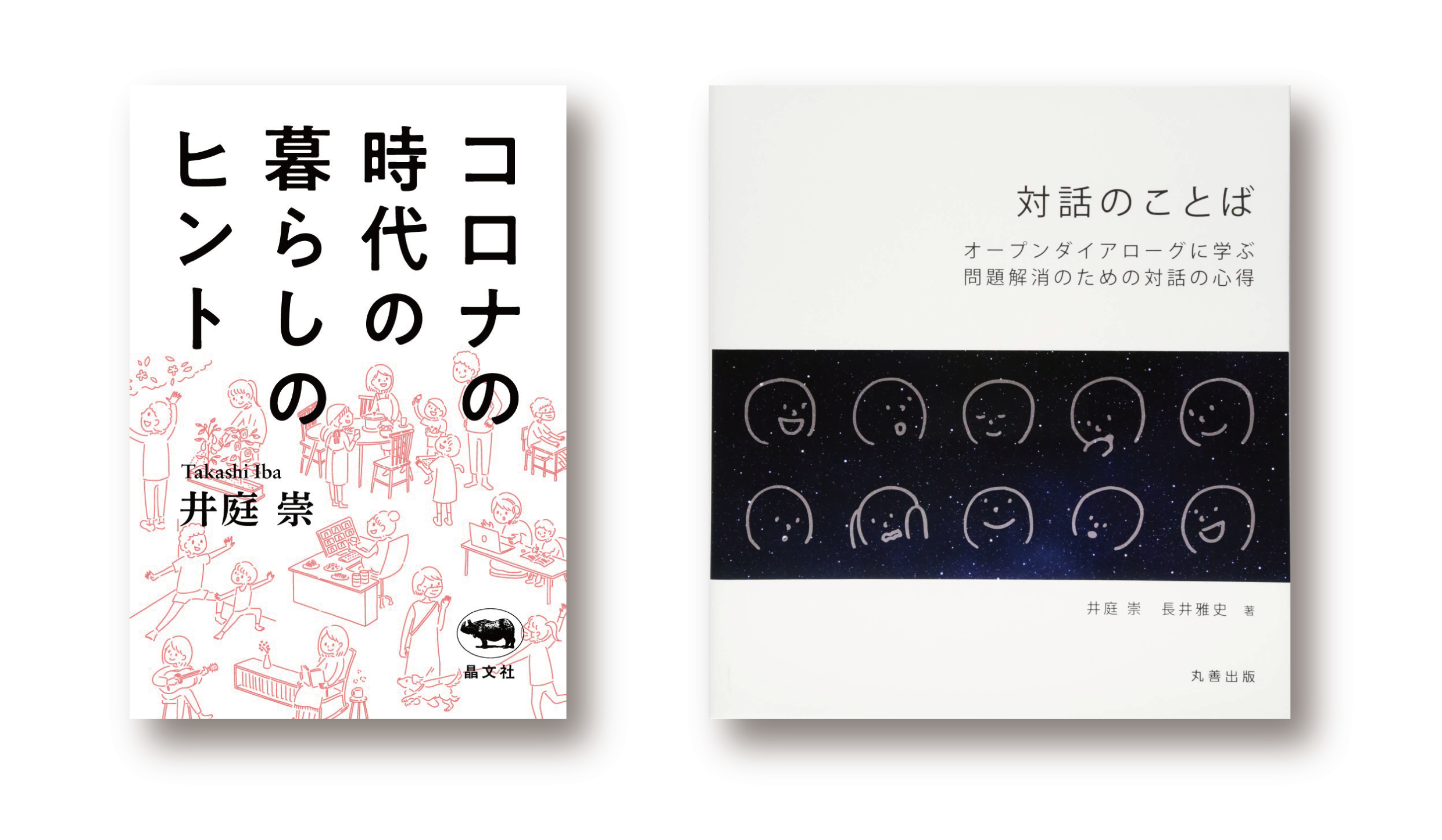

- 『対話のことば:オープンダイアローグに学ぶ問題解消のための対話の心得』(井庭 崇, 長井 雅史, 丸善出版, 2018)

- 『ともに生きることば:高齢者向けホームのケアと場づくりのヒント』(金子 智紀, 井庭 崇, 丸善出版, 2022)

- 『コロナの時代の暮らしのヒント』(井庭崇, 晶文社, 2020)

参考文献(ゲスト)

- 『ちょっとの丸暗記で外食レベルのごはんになる』(小竹 貴子, 日経BP, 2020)

- 『料理手順がスラスラわかる 図解レシピ』(小竹 貴子, 飛鳥新社, 2021)

- 『驚くほどシンプルでおいしくなる サラダのアイデア帖』(小竹 貴子, PHP研究所, 2021)

- 『時間があっても、ごはん作りはしんどい』(小竹 貴子, 学研プラス, 2022)

- 『月給たった5万円! でも、選びました 空回りの20代から、30代でクックパッドの役員になれたわけ』(小竹 貴子, 講談社 (2013

- 『仕事が速い人が必ずやっている整理の習慣』(篠塚 孝哉, かんき出版, 2012)

- 『アイデアが生まれる、一歩手前のだいじな話』(森本 千絵, サンマーク出版, 2015)

- 『うたう作品集:MORIMOTO CHIE Works 1999‐2010』(森本 千絵, 誠文堂新光社, 2010)

- 『おはなしのは』(森本 千絵, 講談社, 2015)

- 『デザイナーが未来に残したい私の3ヵ条』(水野 学, 森本 千絵 ほか, 玄光社, 2018)

- 『腸と森の「土」を育てる:微生物が健康にする人と環境』(桐村 里紗, 光文社, 2021)

- 『現代坐禅講義:只管打坐への道』(藤田 一照, KADOKAWA, 2019)

- 『現代「只管打坐」講義:そこに到る坐禅ではなく、そこから始める坐禅』(藤田 一照, 佼成出版社, 2020)

- 『ブッダが教える愉快な生き方』(藤田 一照, NHK出版, 2019)

- 『禅僧が教える考えすぎない生き方』(藤田 一照, 大和書房, 2018)

- 『アップデートする仏教』(藤田 一照, 山下 良道, 幻冬舎, 2013)

- 『〈仏教3.0〉を哲学する』(藤田 一照, 永井 均, 山下 良道, 春秋社, 2016)

- 『〈仏教3.0〉を哲学する バージョンII』(藤田 一照, 永井 均, 山下 良道, 春秋社, 2020)

授業関連 | - | -