今日のゼミ輪読で読んだ文献のうち、まず、井関さんの「『創発社会』の到来とビジネス・パラダイムの転換」を紹介したい。

「『創発社会』の到来とビジネス・パラダイムの転換」(井関 利明,

『創発するマーケティング』

, DNP創発マーケティング研究会 編著, 日経BP企画, 2008, p.11~p.82)

この論文は、魅力的な概念・文献を次々と取り上げ、現代社会と知の潮流について論じているものだ。井関さんの話は魅力的だと思うとともに、僕や井庭研が、いかに影響を受け、また同じ方向性を向いているかということを実感する。ここでは、この文献を読んで考えたことをいくつか紹介したい。

「まぼろしのコンセプト」

冒頭で、ジョン・J・ミュースの"Stone Soup"の童話絵本の話が紹介されている。これは、お互いに交流しない閉塞的な村に来た僧侶が、村の中心で、石を入れた鍋「ストーン・スープ」を煮はじめる。すると、それに興味をもった村人が現れ、何をしているのか尋ねては、持っている食材を持ってきて、その繰り返しで、最後には美味しそうなスープができあがる、という話だ。お互いに協力しようとは思っていなくても、「ストーン・スープをつくる」ということをきっかけに、コラボレーションが実現し、成果が生まれる。そして、この話をうけて、井関さんは次の点に注目する。

「『ストーン・スープ』(Stone Soup)という言葉は、まさにマジカル・ワード、あるいはコンセプトである。誰にも具体的なイメージを与えない。それでいて、不思議と好奇心をかき立て、やってみたい、つくってみたいと思わせ、人びとを動機づける。どうやら人びとに、参加してやってみたいと思わせるのは、魔力をもった魅力的な、それでいて具体的には内実が不明確な言葉であるようだ。」(p.14)

この「ストーン・スープ」の話が面白いのは、スープに最初に入れているものが、ただの石だということだ。最終的には、石はスープの具になるわけでもなく、ダシがとれるわけでもない。むしろ、石は変化しないものの象徴であるといえる。しかし、この話の展開にとっては不可欠なものだ。石を入れずに、ただお湯を沸かしているだけでは、この話は成り立たない。「ストーン・スープ」という耳慣れない不思議な言葉が登場するからこそ、その後の村人の行動の連鎖につながっていくのだ。その点が、非常に示唆に富み、興味深い。

僕がこの話を聞いて思い出したのは、シナリオ・プランニングの話だ。シナリオ・プランニングでは、みんなで自分たちの組織の未来シナリオをつくるのであるが、最終的に得られたシナリオは最重要なものではない。それが当たるかはずれるかはあまり問題とはならない。最も重要なのは、シナリオをつくる段階で、いろいろな情報や考え方が共有され、自分たちについての理解が深まることにある。メンタルモデルがすり合わせられることにこそ意味があるのだ。つまり、シナリオ・プランニングでは、シナリオをつくるという目標のもとに、組織学習が行われる。このことは、まったく一緒ではないが、「ストーン・スープ」を目指すと掲げながら、実はストーンは重要でない、というのに、どこか似ている。

また、井関さんがいう「魔力をもった魅力的な、それでいて具体的には内実が不明確な言葉」というのは、僕も意識して使うことがある。例えば、僕の「コラボレーション技法ワークシップ」の授業では、グループワークのテーマを、「見えないものが見える装置を提案する」とか「新しいテーマパークをつくる」というような抽象的かつ魅力的な言葉で設定する。すると、それが何を意味するのかという具体化は、各グループに任されることになる。すると、そこに創造力を発揮するチャンスがあり、独自性が生み出されるきっかけとなる。それを見守る僕としては、みんなが面白い発表をしてくれるのかは不確実であるのだが、それがまた楽しみでもある。何かが(何らかのスープが)できることはわかっているが、どういうもの(どういう味のどういう具のスープ)に仕上がるのかは事前にはわからない。そして、それに参加する人(村人)は、何かの制約や強制されているわけではないので、自分で具体化の内容(具材)を考えることができ、そこにモチベーションが高まる仕掛けがある。このようにして、創発の間接的なデザインを行うことができるのだ。

「魔力をもった魅力的な、それでいて具体的には内実が不明確な言葉」というのは、明確な将来イメージとしてのヴィジョンとは異なる。それに向かって突き進むと、そこが実はゴールではなく、すでにその過程で問題が解決してしまっている、体現してしまっている、というような、いわば「まぼろしのコンセプト」なのだ(この言い方は、井関さんではなく、僕のネーミングによるもの)。人はそれなしでは、動き始めることはできない。そして、コラボすることはできない。しかし、「まぼろしのコンセプト」は、最終的には自然と本質・重要ではなくなり、忘れられていくのだ。

「Becoming」として捉える

散逸構造で有名な物理学者 I・プリゴジンを取り上げ、「Being」と「Becoming」の考え方が紹介されている。井関さんが好んでよく使う考え方だ。僕もこの考え方は普段から話で取り上げるし、僕のなかではかなり定着している考え方だ。

「"Being"(存在)の原義は『…がある。…である』という『一定の存在や状態』を意味している。したがって「確固たる、確立した、動かしがたい存在や状態」が含意されている。つまり、決定論的機械論の世界である。それに対して、"Becoming"の原義は『…になる』ことで、『たえざるプロセス』を意味している。したがって『生成する状態、形成していくプロセス、発展する形』を含意している。それは、生命体、生命進化、あるいは流動体の世界である。人間現象や社会現象をBecomingとしてみることは、それらを変動する環境のなかで、たえず新しい要素を取り入れながら生成し、形成され、自己再組織化していく動的なプロセスとして把えることである。万事を変化の相の下に理解することでもある。」(p.25)

このbecomingの考え方は、まさに井庭研の根幹であり、SFCの本質だ。井庭研は絶えずBecomingであり、SFCもBecomingである。これは、理想の完成形に満たなく形成「途中」にあるということではなく、そのときそのときの実現された理想的な形が、絶えず変化しつづけていくということだ。理想形が変わるのは、自分は変わり、世界・環境が変わっていくからだ。私たちは走り続けなければならない。世界は進みつづけるから。これは、不思議の国のアリスに出てくる「レッドクイーンの法則」に通じるものがある。

「ここではだね、同じ場所にとどまるだけで、もう必死で走らなきゃいけないんだよ。そしてどっかよそに行くつもりなら、せめてその倍の速さで走らないとね!」

ルイス・キャロル(山形浩生訳)『鏡の国のアリス』(2000)

数年前、SFCのオープン・リサーチ・フォーラムのテーマがまさにこれだった(

ORF2005『レッドクイーンの法則-知の遺伝子変化を加速せよ-』)。SFCは走り続けるという宣言をしたわけだ。

新しいメディアは、人びとの「意識」と「社会」を変える

井関さんは、「プリント・メディアの知」と「デジタル・メディアの知」の違いについて次のように区別する。

「何よりも、プリント・メディアの世界は、『閉ざされた知の世界』である。印刷物は簡単に書き換えることはできない。・・・・また、書物の書き手は、限られた専門家であるのが普通であり、著者と読者の立場ははっきりと別れていた。その意味でも『閉ざされた知の世界』だ、といえるだろう。それに対して、『デジタル・メディアの知』は、誰もが参加し、いつでも修正、発展させることができる。つまり、確定した知の結果ではなく、プロセスの知だからである。いつ誰によって修正され、組み合わされ、発展させられ、新しい知識を生みだすか分からない。自由な参加と相互作用が前提なのである。しかも、プリント・メディアの世界では受け手であった読者が、デジタル・メディアの世界では『書き込む人たち』に変わり、共同して新しい意味を創造する、『開かれた知の世界』なのである。」(p.42)

「デジタル・メディアの知は、たえざる発見と創造のプロセスの知なのである。こうして、新しいメディアの登場と普及は、新しい知のパタンをつくりだし、人びとのコミュニケーションと社会関係の形を変えていく力をもつのである。」(p.44)

もちろん、これはよく言われることではあるが、この点を押さえておくことはとても重要だ。メディア論は、メディアそのものを論じるだけでなく、それがもたらす意識の変化と社会の変化までを含めて考えなければならない。そういうことだ。

ちなみに、井庭研の今後の輪読文献との関係でいくと、文字メディアの登場と普及による変化は『声の文化、文字の文化』(オング)、印刷メディアの登場と普及による変化は『想像の共同体』(アンダーソン)のところで考えることになる。デジタル・メディアの登場と普及による変化については、『リキッド・モダニティ』(バウマン)や、過去に読んだ『フラット化する世界』(フリードマン)、『ウィキノミクス』(タプスコット)などが論じている。

ここで、意識と社会と書いたが、これはルーマン理論でいうと「心的システム」と「社会システム」ということだ。新しいメディアが生まれると、「心的システム」と「社会システム」における連鎖の流れが変化する。その点を分析しなければならない。

中間層を上げる

デジタル・メディア時代における創発の担い手について、以下のような記述があった。

「かなりの知的程度をもち、メディア・リテラシーを備えた多数多様な人びとが、伝統的なテクノクラートや専門家とは異なる地平に、新しい「知的中間層」として登場してきたように思われる。この意味での「知的中間層」こそが、「創発社会」の新しい担い手となり、またビジネスのミライをも大きく左右する新しいパワーなのだろう。」(p.39)

この点はまさに、以前の宮台さんとの対談で僕が主張していた点だ。エリートを伸ばす必要があるという宮台さんに対し、僕はそれも重要だが、中間をいかに上げるかがポイントだ、ということを主張した。僕は、やはり、新しい「方法」と「道具」を中間層に普及させ、その人たちの支援をしたいと考えている。PlatBoxのシミュレーション・プラットフォームも、パターン・ランゲージも、社会システム理論も、僕にとっては、中間層が新しい発想・方法によって飛躍するためのツールなのである。そこを狙って、僕はその方法・道具の研究をしている。それを、新しいタイプの「知と方法」の探究として、学問分野に縛られることなく行っていく。まさにそういうことを目指しているのだ。

以上、面白い部分のほんの一部だけを取り上げたが、この論文ではさらに「クリエイティブ・クラス」や「ハイコンセプト」、「リキッド・モダニティ」、「マルチチュード」、「クラウドの知恵」など、最近話題となっているキーワードはほぼ網羅している。この魅力的な編集の仕方が井関さんらしい。井関先生は、非常に興味深い文献をむすびつけて、新しい「知と方法」については、「メディア」について論じてくれる。この一歩引いてとらえる視点と力量にはいつも関心させられる。とても魅力的なのだ。ただ、よくも悪くも井関先生は思想の方なので、僕らの役目というのは、その思想を受け継ぎ、具体化して実践することなのだと思う。その役目を楽しみながら、がんばりたいと思う。

(N.ルーマン, 恒星社厚生閣, 1993, 原著1984)

(N.ルーマン, 恒星社厚生閣, 1993, 原著1984) (長岡 克行, 勁草書房, 2006)

(長岡 克行, 勁草書房, 2006) (森岡清美, 塩原勉, 本間康平 (編集代表), 有斐閣, 1993)

(森岡清美, 塩原勉, 本間康平 (編集代表), 有斐閣, 1993)

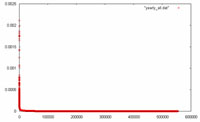

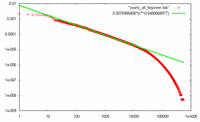

以前の僕らの研究(※)で、全国に分布する2,000以上の書店のPOS(販売時点情報管理)システムの実データを解析したところ、販売冊数-順位の関係が、月間・年間のどちらの場合も「べき乗分布」になっていることがわかった。

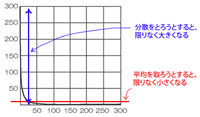

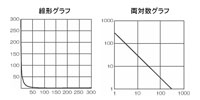

以前の僕らの研究(※)で、全国に分布する2,000以上の書店のPOS(販売時点情報管理)システムの実データを解析したところ、販売冊数-順位の関係が、月間・年間のどちらの場合も「べき乗分布」になっていることがわかった。 ここで、「線形グラフ」と「両対数グラフ」について、少し解説しておくことにしよう。線形グラフ(linear graph)というのは、一般的によく用いられている普通のグラフだ。線形グラフでは、目盛りごとに100、200、300というような感じで「線形」に数が増えていく。両対数グラフ(double logarithmic graph)では、目盛が増えると、1、10、100、1000というように対応する値が増えていくグラフである。このグラフでは、実は10の「何乗か」という指数の部分が、0、1、2、3と増えているのだ。べき乗分布のデータは、線形グラフでは、軸に限りなく近くて、その特徴が理解できないため、両対数グラフで見ることが多い。べき乗分布は、両対数グラフでは直線上に並んでプロットされる。

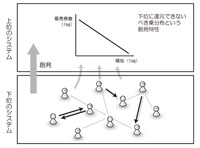

ここで、「線形グラフ」と「両対数グラフ」について、少し解説しておくことにしよう。線形グラフ(linear graph)というのは、一般的によく用いられている普通のグラフだ。線形グラフでは、目盛りごとに100、200、300というような感じで「線形」に数が増えていく。両対数グラフ(double logarithmic graph)では、目盛が増えると、1、10、100、1000というように対応する値が増えていくグラフである。このグラフでは、実は10の「何乗か」という指数の部分が、0、1、2、3と増えているのだ。べき乗分布のデータは、線形グラフでは、軸に限りなく近くて、その特徴が理解できないため、両対数グラフで見ることが多い。べき乗分布は、両対数グラフでは直線上に並んでプロットされる。 また、月間のデータでも、どの月もほぼ同じべき乗分布を示しているというのも興味深い。市場で販売されているタイトルは日々入れ替わっており(現在日本で発行される新刊タイトル数は年間7万7千点にのぼる)、そこで購入している人たちも日々入れ替わっているにもかかわらず、べき乗分布という市場レベルの法則性は維持されている。それゆえ、この法則性は、個々の要素には還元することができない市場レベルの「創発的秩序」だといえる。

また、月間のデータでも、どの月もほぼ同じべき乗分布を示しているというのも興味深い。市場で販売されているタイトルは日々入れ替わっており(現在日本で発行される新刊タイトル数は年間7万7千点にのぼる)、そこで購入している人たちも日々入れ替わっているにもかかわらず、べき乗分布という市場レベルの法則性は維持されている。それゆえ、この法則性は、個々の要素には還元することができない市場レベルの「創発的秩序」だといえる。