インターリアリティ プロジェクト(2008年度春学期)スタート!

大学院プロジェクト「インターリアリティ」プロジェクトが始まった。

大学院プロジェクト「インターリアリティ」プロジェクトが始まった。今年度は土屋さんがいないので、熊坂先生と僕の二人での担当となる。今年は僕らの研究室から修士に上がる学生がいなかったので、「このプロジェクトも少し寂しい感じになるねぇ」と思っていたが、学期が始まってみると、新規メンバーや聴講の学部生もいて、それなりの人数になった。

先学期の輪読では、ルーマンをはじめ社会学系の文献が多かったが、今学期は複雑系関連の理論を学ぶほか、データベースを使いこなす、というのがテーマである。まず複雑系関連では、べき乗分布やネットワーク科学の数理的な面を強化する。輪読する本は、『Scale-Free Networks: complex webs in nature and technology』

さらに、べき乗分布に関するニューマンの論文も読む予定だ。しかし、いきなりこれらの専門的な文献に行くとなると、初心者にはきついかもしれないということで、イントロダクションとして、最初にひとつ日本語の文献を入れることにした。それは、『歴史の方程式:科学は大事件を予知できるか』

データベースについては、SQLなどの基本と実践スキルを少しでも身につけたいと思っている。このようなテーマにしたのは、最近、データの扱いが巧みな人たちの仕事を目の当たりにして、このスキルこそ、いまの僕たちに必要なものだ!と考えるようになったからだ。僕が初めてデータベースについて知った10年前は、データベースで扱える情報に僕が魅力的だと思うようなものはなかった。いうなれば「データをインプットして溜めるための技術」というくらいの認識だった。しかし、インターネットが普及して膨大なデータが取れるようになった現在では、データベースは、もはや「アウトプットのための分析スキル」の一部になったということを感じた。実データの解析にしても、シミュレーション結果の解析にしても、僕らはもっともっと使いこなせるようにならないと! この春、そう痛感したのだ。そこで、インターリアリティプロジェクトでは、複雑系の数理的な面を強化するだけでなく、データを実際にさばける能力をつけることにしよう、というわけだ。先学期ルーマンを読んだメンバーで、べき乗分布やデータベースのこともやる。新しい社会学には新しい方法と道具が必要だ―――これこそが、インターリアリティ流なのだ。

もちろん今学期も、熊坂先生の昔話や、僕と熊坂先生とのトークは欠かせない。結局、ここが一番面白かったりするんだよね。

井庭研だより | - | -

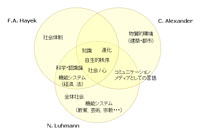

今回、ハイエク、ルーマン、アレグザンダーの発表文献の年表もつくってみた。関係性を書き込んでいないので、まだ何ともいえないが、きっとここからもなにか見えてくるだろう。

今回、ハイエク、ルーマン、アレグザンダーの発表文献の年表もつくってみた。関係性を書き込んでいないので、まだ何ともいえないが、きっとここからもなにか見えてくるだろう。

天気がよかったので、今日のゼミは鴨池のほとりでやることにした。せっかくの晴天なのに教室にいると気分が滅入るかな、と思って。外が明るい分、部屋の中はどうしても影になってしまうから。

天気がよかったので、今日のゼミは鴨池のほとりでやることにした。せっかくの晴天なのに教室にいると気分が滅入るかな、と思って。外が明るい分、部屋の中はどうしても影になってしまうから。 自生的秩序の研究、生命・複雑系のアートなど、僕からみると、どの研究もとても面白そうなものばかり。今後の進展が楽しみだ。

自生的秩序の研究、生命・複雑系のアートなど、僕からみると、どの研究もとても面白そうなものばかり。今後の進展が楽しみだ。 1年ほど前は、みんな頼りなくて「最高学年として大丈夫かなぁ?」と心配したもの。でも、不思議なもので、だんだん最高学年としての自覚がでてきて「腹をくくる」ことができた後は、ますます活躍して輝き、信頼のおける仕事・研究をこなすようになる。今回の卒業生たちも、そのようにして井庭研で花を咲かせてきた。

1年ほど前は、みんな頼りなくて「最高学年として大丈夫かなぁ?」と心配したもの。でも、不思議なもので、だんだん最高学年としての自覚がでてきて「腹をくくる」ことができた後は、ますます活躍して輝き、信頼のおける仕事・研究をこなすようになる。今回の卒業生たちも、そのようにして井庭研で花を咲かせてきた。

テイクオフラリーというのは、「SFCから飛び立つ(テイクオフする)人たちの集まり(ラリー)」という意味の、SFC独自の卒業パーティーだ。1期生が卒業したときから続いている伝統的なイベントで、僕も学部を卒業した時には実行委員として映像を制作したりした。当時はSFCで開催されていたが、ある時期から船上で行われるようになったのだが、今年は久しぶりに船から陸に戻っての開催となった。会場は、横浜みなとみらいの「アートグレイス・ポートサイドヴィラ」。よく結婚式で使われる会場で、雰囲気のいいところだ。パーティーの最後には、慶應の応援歌である「若き血」を、みんなで肩を組んで何度を歌った。

テイクオフラリーというのは、「SFCから飛び立つ(テイクオフする)人たちの集まり(ラリー)」という意味の、SFC独自の卒業パーティーだ。1期生が卒業したときから続いている伝統的なイベントで、僕も学部を卒業した時には実行委員として映像を制作したりした。当時はSFCで開催されていたが、ある時期から船上で行われるようになったのだが、今年は久しぶりに船から陸に戻っての開催となった。会場は、横浜みなとみらいの「アートグレイス・ポートサイドヴィラ」。よく結婚式で使われる会場で、雰囲気のいいところだ。パーティーの最後には、慶應の応援歌である「若き血」を、みんなで肩を組んで何度を歌った。

卒業式や修了式(修士の卒業式)は、日吉記念館で行われた。華やかな袴姿の人たちも多く、みんな晴れやかな笑顔をしていて、とても素敵な空間になる。卒業式の日はあいにくの雨模様だったが、会場はとても晴れやかな空気で詰まっていた。僕は一眼レフのカメラを片手に、井庭研卒業生たちの写真を撮る。パシャ。パシャ。そしてみんなで一緒に撮ってもらう。こんなふうにして、卒業式後の時間は素敵な記念の時間に変わっていく。(この日吉記念館は近々建て替えられるらしい。とてもシックで「深い」感じのする建物だけに残念だ。卒業式の重みは、この建物からもきていると思う。)

卒業式や修了式(修士の卒業式)は、日吉記念館で行われた。華やかな袴姿の人たちも多く、みんな晴れやかな笑顔をしていて、とても素敵な空間になる。卒業式の日はあいにくの雨模様だったが、会場はとても晴れやかな空気で詰まっていた。僕は一眼レフのカメラを片手に、井庭研卒業生たちの写真を撮る。パシャ。パシャ。そしてみんなで一緒に撮ってもらう。こんなふうにして、卒業式後の時間は素敵な記念の時間に変わっていく。(この日吉記念館は近々建て替えられるらしい。とてもシックで「深い」感じのする建物だけに残念だ。卒業式の重みは、この建物からもきていると思う。) 大学の教員をやっていると、毎年春は複雑な気持ちになる。研究会を通じて大きく成長し、「ようやく一緒に研究や仕事ができるようになった」と思った瞬間、卒業してしまうからだ。僕が教え、学生が教わるという単純な関係性ではなく、まさに「半学半教」のかたちで一緒に考え試行錯誤をともにした「仲間」なのだ。「ようやくここからが面白いところなのに」と思いながら、毎年卒業生を見送る。その反面、卒業生たちが社会のいろいろなところで活躍すると思うと、それはそれでうれしい。

大学の教員をやっていると、毎年春は複雑な気持ちになる。研究会を通じて大きく成長し、「ようやく一緒に研究や仕事ができるようになった」と思った瞬間、卒業してしまうからだ。僕が教え、学生が教わるという単純な関係性ではなく、まさに「半学半教」のかたちで一緒に考え試行錯誤をともにした「仲間」なのだ。「ようやくここからが面白いところなのに」と思いながら、毎年卒業生を見送る。その反面、卒業生たちが社会のいろいろなところで活躍すると思うと、それはそれでうれしい。 2008年度春学期の井庭研究会がスタートした。今学期から、ゼミ生全員が火曜と金曜の両方のゼミに参加するという形式に変わった。火曜日は輪読、金曜日は研究レビューの日として、週2回集まる。以前からこの形式にしたかったので、ようやく実現したという感じだ。新規生は3人。全体としては、学部生が15人、修士が2人という構成だ。

2008年度春学期の井庭研究会がスタートした。今学期から、ゼミ生全員が火曜と金曜の両方のゼミに参加するという形式に変わった。火曜日は輪読、金曜日は研究レビューの日として、週2回集まる。以前からこの形式にしたかったので、ようやく実現したという感じだ。新規生は3人。全体としては、学部生が15人、修士が2人という構成だ。

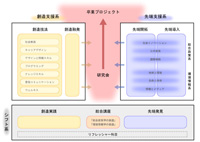

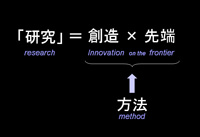

「創造」、「先端」、「方法」というキーワードをつかって、「研究」を語ると左図のようになる。「研究」とは、「先端」領域において「創造」するということである。そして、それを実践するためには「方法」が必要なのであり、「方法」自体のイノベーションも求められる。実はこのような考えのもと、SFCの現行カリキュラムは、研究プロジェクトを中心に、「創造」支援系と「先端」支援系の授業を配置した構造になっている。

「創造」、「先端」、「方法」というキーワードをつかって、「研究」を語ると左図のようになる。「研究」とは、「先端」領域において「創造」するということである。そして、それを実践するためには「方法」が必要なのであり、「方法」自体のイノベーションも求められる。実はこのような考えのもと、SFCの現行カリキュラムは、研究プロジェクトを中心に、「創造」支援系と「先端」支援系の授業を配置した構造になっている。